- •В.Ю. Шишмарёв автоматика

- •Введение

- •Глава 1 основные понятия, цели и принципы управления

- •1.1. Основные понятия и определения

- •1.2. Примеры систем автоматического управления

- •1.3. Цели и принципы управления

- •4. Типовая функциональная схема сау

- •1.5. Математические модели сау

- •1.6. Классификация сау

- •Контрольные вопросы

- •Глава 2

- •2.2. Классификация элементов автоматики

- •2.3. Общие характеристики элементов автоматики

- •2.4. Динамический режим работы элементов

- •Контрольные вопросы

- •Глава 3

- •3.2. Классификация измерительных преобразователей

- •3.3. Статические и динамические характеристики измерительных преобразователей

- •4. Структурные схемы измерительных преобразователей

- •3.5. Унификация и стандартизация измерительных преобразователей

- •Контрольные вопросы

- •Глава 4 измерительные элементы систем автоматики (датчики)

- •4.1. Общие сведения

- •4.2. Датчики перемещений Потенциометрические датчики

- •Индуктивные датчики

- •Индукционные датчики

- •Емкостные датчики

- •Фотоэлектрические датчики

- •Электроконтактные датчики

- •Путевой выключатель

- •4.3. Датчики скорости Центробежные датчики скорости

- •Тахогенераторы

- •4.4. Датчики температуры Биметаллические датчики температуры

- •Термопары

- •Проволочные термосопротивления

- •Полупроводниковые термосопротивления (термисторы)

- •4.5. Датчики давления

- •Контрольные вопросы

- •Глава 5 задающие устройства и устройства сравнения

- •5.1. Задающие устройства

- •5.2. Устройства сравнения

- •Глава 6 усилители

- •6.1. Общие сведения

- •6.2. Магнитные усилители

- •6.3. Электромашинные усилители

- •6.4. Полупроводниковые усилители Усилители на биполярном транзисторе

- •Усилители напряжения на полевом транзисторе

- •Операционные усилители

- •Универсальные оу

- •Прецизионные операционные усилители

- •Мощные операционные усилители

- •Операционные усилители в моделировании математических операций

- •Электрометрические и измерительные усилители

- •Многокаскадные усилители

- •Усилители мощности

- •Контрольные вопросы

- •Глава 7 переключающие устройства (реле)

- •7.1. Общие сведения и классификация реле

- •7.2. Нейтральные электромагнитные реле постоянного тока

- •7.3. Тяговые и механические характеристики электромагнитного реле

- •7.4. Электромагнитные реле переменного тока

- •7.5. Поляризованные электромагнитные реле

- •7.6. Контакты реле. Средства дуго- и искрогашения

- •7.7. Реле времени

- •7.8. Тепловые реле

- •Глава 8 исполнительные устройства

- •8.1. Общие характеристики исполнительных устройств

- •8.2. Электрические серводвигатели

- •Электродвигатели постоянного тока с независимым возбуждением

- •Электродвигатели постоянного тока с последовательным возбуждением

- •Серводвигатели переменного тока

- •8.3. Гидравлические двигатели

- •8.4. Сервоприводы с электромагнитными муфтами

- •8.5. Шаговые сервоприводы

- •Контрольные вопросы

- •Глава 9 типовые звенья сау

- •9.1. Режимы работы объекта. Возмущающие воздействия

- •9.2. Апериодическое (инерционное, статическое) звено

- •9.3. Астатическое (интегрирующее) звено

- •9.4. Колебательное (апериодическое 2-го порядка) звено

- •9.5. Пропорциональное (усилительное, безынерционное) звено

- •9.6. Дифференцирующее звено

- •9.7. Запаздывающее звено

- •9.8. Логарифмические частотные характеристики динамических звеньев

- •Контрольные вопросы

- •Глава 10 соединение звеньев в сау

- •10.1. Типовые соединения звеньев

- •Последовательное соединение звеньев

- •Параллельно-согласованное соединение звеньев

- •10.2. Сложные соединения звеньев

- •10.3. Аппроксимация сложных объектов совокупностью нескольких типовых звеньев

- •Контрольные вопросы

- •Глава 11 синтез сау или выбор типа регулятора

- •11.1. Структурные схемы сау

- •11.2. Понятие обратной связи

- •11.3. Классификация регуляторов по реализуемому закону регулирования

- •Контрольные вопросы

- •Глава 12 анализ устойчивости и качества работы сау

- •12.1. Понятие устойчивости сау

- •12.2 Показатели качества работы сау

- •12.3. Оптимальные процессы регулирования

- •12.4. Анализ устойчивости замкнутой системы

- •12.5. Вывод характеристического уравнения замкнутой системы из передаточных функций объекта и регулятора

- •12.6. Критерии устойчивости сау Алгебраический критерий устойчивости Рауса-Гурвица

- •Частотный критерий устойчивости Михайлова

- •Частотный критерий устойчивости Найквиста

- •12.7. Анализ качества работы замкнутой сау

- •Глава 13 цифровые системы автоматического управления

- •13.1. Включение эвм в сау

- •13.2. Логические устройства автоматики

- •Релейно-контактные схемы

- •Изображение основных логических элементов на схемах

- •Минимизация логических функций

- •Бесконтактные логические элементы

- •Синтез логических устройств

- •13.3. Системы числового программного управления

- •13.4. Промышленные роботы

- •13.5. Управляющие микроЭвм и микроконтроллеры Структура цифровых систем управления

- •МикроЭвм и микроконтроллеры в системах управления технологическими процессами

- •Контрольные вопросы

- •Глава 14 системы телемеханики

- •14.1. Основные понятия

- •14.2. Принципы построения систем телемеханики

- •14.3. Линии связи

- •14.4. Методы преобразования сигналов

- •Непрерывные методы модуляции

- •Импульсные методы модуляции

- •Цифровые методы модуляции

- •14.5. Асу технологическими процессами и производством

- •Контрольные вопросы

- •Экспериментальное определение динамических характеристик объектов регулирования

- •Выбор регуляторов

- •Выбор регуляторов на основании расчета

- •Выбор оптимальных значений параметров регуляторов

7.7. Реле времени

Реле времени создает регулируемую выдержку времени от момента подачи сигнала на срабатывание до момента замыкания (или размыкания) контактов. Программные реле — это разновидность реле времени с несколькими контактами, имеющими различные регулируемые, как правило, независимые друг от друга выдержки времени. Например, существуют реле счета импульсов, контакты которых замыкаются после отсчета заранее заданного числа импульсов, подаваемых на катушку управления. Устройство таких реле имеет много общего с шаговыми искателями.

Для обеспечения выдержки времени применяются электрический разрядный RС-контур, электромагнитные реле с короткозамкнутыми гильзами, механические механизмы (анкерный и планетарный), пневматические и др.

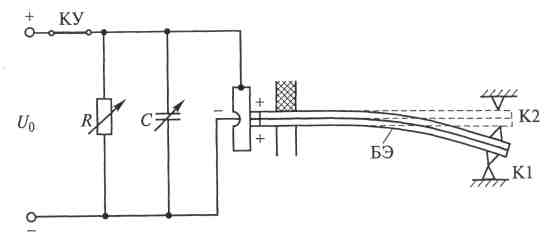

На рис. 7.12 дана схема реле времени с пъезокерамическим элементом. Пьезокерамические материалы, полученные, например, на основе титаната бария, обладают свойством изменять свои линейные размеры в электрическом поле. Пьезокерамический би-морфный элемент (БЭ) состоит из двух прочно склеенных пластинок, на наружных поверхностях которых, а также в месте их соединения размещены металлические обкладки.

Рис. 7.12. Схема реле времени с пьезокерамическим элементом

Верхний слой элемента в электрическом поле удлиняется, нижний — укорачивается. В результате этот элемент, консольно закрепленный на одном конце, изгибается, что приводит к замыканию контакта К1. При снятии электрического поля с обкладок деформация биморфного элемента исчезает, контакт К1 размыкается, а контакт К2 замыкается.

При замкнутой кнопке управления (КУ) конденсатор С и обкладки БЭ заряжены до напряжения U0 , а сам БЭ деформирован. При отключении КУ начинается разряд емкости С на сопротивление R. Напряжение на обкладках БЭ постепенно снижается, и его механическая деформация также постепенно исчезает.

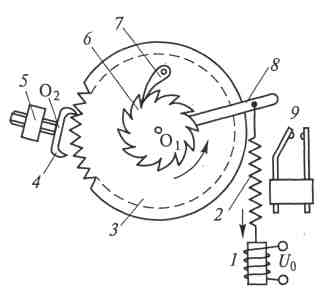

Широко распространены реле времени с механическим замедлением, в частности с часовым механизмом. В таких реле (рис. 7.13) при подаче напряжения на электромагнитный привод 1 растягивается пружина 2 и часовой механизм приходит в действие. Анкер 4, поворачиваясь около оси O2, «перепускает» зубчатый диск 3, который вращается вокруг оси O1. Перемещающийся вместе с ним рычаг 8 в конце пути упирается в пластинчатый контакт 9 и замыкает его.

Храповый механизм 6, 7 дает подвижной системе реле возможность возвратиться в исходное положение, когда будет снято напряжение с электромагнитного привода 1. Возврат осуществляется специальной пружиной (на рисунке не показана). Изменяя расстояние от грузика 5 до оси O2 и его массу, можно регулировать момент инерции анкера и через него — выдержку времени реле. Выдержка времени, создаваемая реле с часовым механизмом,

t = αпzТа,

где α — угол поворота подвижной системы от начала ее движения до замыкания контактов; п — передаточное число зубчатого механизма; z — число зубьев ходового колеса; Tа — период колебаний анкера,

Tа

= 2π![]()

Здесь J — момент инерции анкера; φ— угол поворота анкера при колебаниях; Мдв — момент, создаваемый движущимися силами; Мпрд ~ момент, создаваемый противодействующими силами.

В некоторых реле применяется пневматическое или гидравлическое замедление. Изменением сечения отверстия, через которое проникает воздух (или жидкость) из одного объема в другой, достигается регулировка выдержки времени. Наиболее высокие выдержки времени (до нескольких часов) достигаются в реле с планетарными механизмами.