- •В.Ю. Шишмарёв автоматика

- •Введение

- •Глава 1 основные понятия, цели и принципы управления

- •1.1. Основные понятия и определения

- •1.2. Примеры систем автоматического управления

- •1.3. Цели и принципы управления

- •4. Типовая функциональная схема сау

- •1.5. Математические модели сау

- •1.6. Классификация сау

- •Контрольные вопросы

- •Глава 2

- •2.2. Классификация элементов автоматики

- •2.3. Общие характеристики элементов автоматики

- •2.4. Динамический режим работы элементов

- •Контрольные вопросы

- •Глава 3

- •3.2. Классификация измерительных преобразователей

- •3.3. Статические и динамические характеристики измерительных преобразователей

- •4. Структурные схемы измерительных преобразователей

- •3.5. Унификация и стандартизация измерительных преобразователей

- •Контрольные вопросы

- •Глава 4 измерительные элементы систем автоматики (датчики)

- •4.1. Общие сведения

- •4.2. Датчики перемещений Потенциометрические датчики

- •Индуктивные датчики

- •Индукционные датчики

- •Емкостные датчики

- •Фотоэлектрические датчики

- •Электроконтактные датчики

- •Путевой выключатель

- •4.3. Датчики скорости Центробежные датчики скорости

- •Тахогенераторы

- •4.4. Датчики температуры Биметаллические датчики температуры

- •Термопары

- •Проволочные термосопротивления

- •Полупроводниковые термосопротивления (термисторы)

- •4.5. Датчики давления

- •Контрольные вопросы

- •Глава 5 задающие устройства и устройства сравнения

- •5.1. Задающие устройства

- •5.2. Устройства сравнения

- •Глава 6 усилители

- •6.1. Общие сведения

- •6.2. Магнитные усилители

- •6.3. Электромашинные усилители

- •6.4. Полупроводниковые усилители Усилители на биполярном транзисторе

- •Усилители напряжения на полевом транзисторе

- •Операционные усилители

- •Универсальные оу

- •Прецизионные операционные усилители

- •Мощные операционные усилители

- •Операционные усилители в моделировании математических операций

- •Электрометрические и измерительные усилители

- •Многокаскадные усилители

- •Усилители мощности

- •Контрольные вопросы

- •Глава 7 переключающие устройства (реле)

- •7.1. Общие сведения и классификация реле

- •7.2. Нейтральные электромагнитные реле постоянного тока

- •7.3. Тяговые и механические характеристики электромагнитного реле

- •7.4. Электромагнитные реле переменного тока

- •7.5. Поляризованные электромагнитные реле

- •7.6. Контакты реле. Средства дуго- и искрогашения

- •7.7. Реле времени

- •7.8. Тепловые реле

- •Глава 8 исполнительные устройства

- •8.1. Общие характеристики исполнительных устройств

- •8.2. Электрические серводвигатели

- •Электродвигатели постоянного тока с независимым возбуждением

- •Электродвигатели постоянного тока с последовательным возбуждением

- •Серводвигатели переменного тока

- •8.3. Гидравлические двигатели

- •8.4. Сервоприводы с электромагнитными муфтами

- •8.5. Шаговые сервоприводы

- •Контрольные вопросы

- •Глава 9 типовые звенья сау

- •9.1. Режимы работы объекта. Возмущающие воздействия

- •9.2. Апериодическое (инерционное, статическое) звено

- •9.3. Астатическое (интегрирующее) звено

- •9.4. Колебательное (апериодическое 2-го порядка) звено

- •9.5. Пропорциональное (усилительное, безынерционное) звено

- •9.6. Дифференцирующее звено

- •9.7. Запаздывающее звено

- •9.8. Логарифмические частотные характеристики динамических звеньев

- •Контрольные вопросы

- •Глава 10 соединение звеньев в сау

- •10.1. Типовые соединения звеньев

- •Последовательное соединение звеньев

- •Параллельно-согласованное соединение звеньев

- •10.2. Сложные соединения звеньев

- •10.3. Аппроксимация сложных объектов совокупностью нескольких типовых звеньев

- •Контрольные вопросы

- •Глава 11 синтез сау или выбор типа регулятора

- •11.1. Структурные схемы сау

- •11.2. Понятие обратной связи

- •11.3. Классификация регуляторов по реализуемому закону регулирования

- •Контрольные вопросы

- •Глава 12 анализ устойчивости и качества работы сау

- •12.1. Понятие устойчивости сау

- •12.2 Показатели качества работы сау

- •12.3. Оптимальные процессы регулирования

- •12.4. Анализ устойчивости замкнутой системы

- •12.5. Вывод характеристического уравнения замкнутой системы из передаточных функций объекта и регулятора

- •12.6. Критерии устойчивости сау Алгебраический критерий устойчивости Рауса-Гурвица

- •Частотный критерий устойчивости Михайлова

- •Частотный критерий устойчивости Найквиста

- •12.7. Анализ качества работы замкнутой сау

- •Глава 13 цифровые системы автоматического управления

- •13.1. Включение эвм в сау

- •13.2. Логические устройства автоматики

- •Релейно-контактные схемы

- •Изображение основных логических элементов на схемах

- •Минимизация логических функций

- •Бесконтактные логические элементы

- •Синтез логических устройств

- •13.3. Системы числового программного управления

- •13.4. Промышленные роботы

- •13.5. Управляющие микроЭвм и микроконтроллеры Структура цифровых систем управления

- •МикроЭвм и микроконтроллеры в системах управления технологическими процессами

- •Контрольные вопросы

- •Глава 14 системы телемеханики

- •14.1. Основные понятия

- •14.2. Принципы построения систем телемеханики

- •14.3. Линии связи

- •14.4. Методы преобразования сигналов

- •Непрерывные методы модуляции

- •Импульсные методы модуляции

- •Цифровые методы модуляции

- •14.5. Асу технологическими процессами и производством

- •Контрольные вопросы

- •Экспериментальное определение динамических характеристик объектов регулирования

- •Выбор регуляторов

- •Выбор регуляторов на основании расчета

- •Выбор оптимальных значений параметров регуляторов

Операционные усилители

Операционные усилители (ОУ), широко применяемые в электронной аппаратуре за счет своей универсальности и многофункциональности, представляют собой специальные усилители постоянного тока.

Электрические схемы ОУ весьма разнообразны. Например, они могут быть с одним или двумя входами; также различают ОУ с параметрической компенсацией дрейфа нуля, преобразованием сигнала и автоматической коррекцией дрейфа нуля.

В усилителях с непосредственными связями компенсация дрейфа нуля осуществляется за счет построения входных каскадов по симметричной балансной или дифференциальной схеме.

В усилителях с преобразованием сигнала для усиления постоянной составляющей используется импульсная стабилизация типа модуляция — усиление — демодуляция.

Автоматическая коррекция дрейфа нуля может быть периодической и непрерывной.

Для ОУ принципиальное значение имеют три параметра: входное сопротивление Rвх, скорость нарастания выходного сопротивления р = Δ Uвых /ΔТ (где Δ Uвых — выходное напряжение сдвига; ΔТ — разность температур) и температурный дрейф напряжения смещения Δ Uсм / ΔТ = 1... 5 мкВ/°С. Любой из этих параметров может быть улучшен, но за счет ухудшения других.

По указанным параметрам различают ОУ:

прецизионные, предназначенные для применения в контрольно-измерительной аппаратуре;

быстродействующие для схем, где требуются широкая полоса пропускания, высокая скорость нарастания выходного напряжения и малое время установления выходного напряжения;

универсальные или средней точности;

микромощные и программируемые, в которых рабочий ток задается внешним резистором;

с высоким входным сопротивлением;

малошумящие;

многоканальные (двух-, трех- и четырехканальные);

мощные.

Прецизионные, быстродействующие, микромощные, малошумящие широкополосные ОУ относятся к классу специализированных, поскольку один или несколько параметров у них имеют значение, близкое к предельному.

Универсальные оу

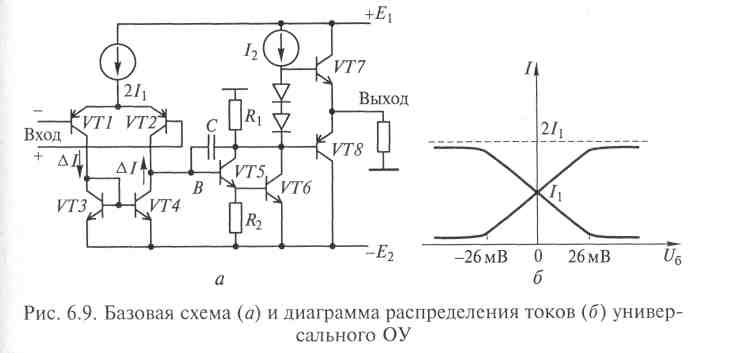

На рис. 6.9, а приведена базовая схема двухкаскадного универсального ОУ, содержащая входной дифференциальный усилитель на транзисторах VТ1... VТ4 и второй каскад усиления с общим эмиттером — транзисторы VТ5 и VT6. На выходе схемы включен двухтактный усилитель мощности — эмиттерный повторитель. Второй каскад усиления работает как интегратор на высоких частотах, поскольку на инвертирующем входе (базе VТ5) включен конденсатор коррекции с емкостью С = 30 пФ.

Работу входного дифференциального каскада можно проиллюстрировать диаграммой распределения токов усилителя КР140УД7, показанной на рис. 6.9, б. При равенстве входных напряжений токи эмиттеров транзисторов VТ1 и VT2 равны току I1, поэтому одинаковы и токи эмиттеров транзисторов VТЗ и VТ4. При этом полагают, что базовые токи транзисторов пренебрежимо малы. При идентичности технологических параметров токи транзисторов VТ4 и VТЗ всегда будут равны.

Допустим, что ток транзистора VТ1 получил приращение ΔI = = Uвх /(2 х 26) мВ. Тогда ток транзистора VТ2 должен уменьшиться на такую же величину, поскольку оба эти транзистора питаются от генератора стабильного тока.

Нагрузка «зеркало токов» удваивает изменение тока на выходе первого каскада. Действительно, в точку В поступает ток ΔIвых1 = = -2ΔI, поскольку второе приращение ΔI есть отклик коллекторной цепи транзистора VТ4 на изменение его базового напряжения, которое, в свою очередь, вызвано приращением тока транзистора VТЗ на величину ΔI.

Далее сигнал усиливается вторым каскадом на транзисторах VТ5 и VТ6 и поступает на усилитель мощности, построенный на транзисторах VT7 и VТ8. Токи 11 и 12 каскадов ОУ стабилизируются различными по конфигурации схемами внутренней стабилизации.