- •Политология учебное пособие

- •Часть вторая. История политической мысли

- •Глава 4. Русская политическая мысль

- •Часть пятая. Политический процесс

- •Глава 19. Политическая коммуникация

- •Глава 20. Политический конфликт

- •Глава 22. Система международных отношений

- •Глава 24. Политическая реклама

- •Глава 25. Технологии избирательных кампаний

- •Раздел I. Методологические основы полмитической науки Часть первая. Предмет и методы политологии

- •1. Возникновение и институционализация политической науки

- •2. «Бихевиоральная революция» в политической науке

- •3. Постбихевиоральный период развития политологии.

- •4. Отрасли политического знания

- •Отрасли политического знания.

- •В) направление политологии, в центре внимания которого – как проблема рационального выбора индивида в политике, так и политические результаты и последствия взаимодействия рациональных индивидов;

- •Литература к дискуссии

- •Глава 2. Методы политической науки

- •Базовые понятия

- •Основные теории и концепции

- •Информационный материал

- •1. Общелогические методы научного познания

- •2. Теоретические методы в политической науке

- •3. Эмпирические методы в политической науке

- •4. Подготовка прикладных исследований

- •5. Обобщение результатов исследования

- •6. Методология сравнительных исследований в политической науке

- •7. Гипотезы и теории

- •План занятия

- •Теоретические методы в политической науке.

- •Гипотезы и теории. Темы докладов и рефератов

- •Основная литература

- •Дополнительная литература

- •Какой из перечисленных ниже методов относится к эмпирическим методам научного познания:

- •Вопросы и задания

- •Глоссарий

- •Научная проблема – интерпретация исследователем противоречивой, плохо изученной, затрагивающей интересы людей ситуации.

- •Предмет исследования – изучаемые свойства, стороны, характерные черты объекта исследования.

- •Глава 3. История политических учений

- •1. Парадигмы истории политической мысли

- •2. Античная (полисная) этическая парадигма

- •3. Теологическая парадигма

- •4. Национально-экономическая парадигма

- •План занятия

- •Темы докладов и рефератов

- •Основная литература

- •Дополнительная литература

- •Вопросы и задания

- •Глава 4. Политическая мысль в росии

- •1. Политическая мысль древней Руси

- •2. Политическая мысль периода Московского государства

- •Иван Грозный

- •3. Политическая мысль периода Империи

- •Ф. Прокопович

- •М.М. Щербатов

- •А.Н. Радищев

- •П.Я. Чаадаев

- •Б.Н. Чичерин

- •3. Политическая мысль русского зарубежья

- •Политическая мысль русского зарубежья.

- •Раздел II. Теория политики Часть третья. Политическая система и институциональная структура политики

- •Глава 5. Политическая власть

- •Информационный материал

- •1. Понятие, структура и функции политической власти

- •2. Легальность и легитимность политической власти

- •М. Вебер

- •План занятия

- •Темы докладов и рефератов

- •Основная литература

- •Дополнительная литература

- •Вопросы и задания

- •Дискуссия: «Специфика политической власти»

- •Глоссарий

- •Глава 6. Политическая система Базовые понятия

- •Основные теории и концепции

- •Информационный материал

- •1. Структура и функции политической системы

- •Окружающая среда политической системы

- •* Алмонд г, Пауэлл Дж., Стром к., Далтон р. Сравнительная политология. Мировой обзор: Учебное пособие / Под ред. М.В. Ильина, а.Ю. Мельвиля. М., 2002. С. 82.

- •2. Эффективность политической системы

- •3. Политическая стабильность

- •План занятия

- •Темы докладов и рефератов

- •Основная литература

- •Вопросы и задания

- •Деловая игра «Определение уровня политической стабильности Российской Федерации»

- •Глава 7. Политические институты Базовые понятия

- •Основные теории и концепции

- •Информационный материал

- •1. Понятие политических институтов

- •2. Политическая институционализация

- •План занятия

- •Темы докладов и рефератов

- •Основная литература

- •Дополнительная литература

- •Вопросы и задания

- •Глоссарий

- •Глава 8. Государство как политический институт Базовые понятия

- •Основные теории и концепции

- •Информационный материал

- •Понятие и функции государства

- •Административно-территориальные формы организации государственной власти

- •Формы правления

- •Раздельное выживание правительства и парламента

- •Темы докладов и рефератов

- •Основная литература

- •Дополнительная литература

- •Вопросы и задания

- •Глоссарий

- •Парламентская (парламентарная) монархия – форма правления, при которой глава государства (монарх) лишен полномочий в области государственного управления.

- •Глава 9. Правовое и социальное государство Базовые понятия

- •Основные теории и концепции

- •Информационный материал

- •1. Понятие правового государства

- •Принципы и признаки правового государства

- •Права человека

- •3 Понятие и сущность правового государства .Социальное государство

- •План занятия

- •Темы докладов и рефератов

- •Основная литература

- •Глоссарий

- •Глава 10. Избирательная система Базовые понятия

- •Основные теории и концепции

- •1. Понятие избирательных систем и принципы их функционирования

- •Структура политического института выборов

- •2. Основные виды избирательных систем

- •План занятия

- •Темы докладов и рефератов

- •1.Основные избирательные системы современности.

- •Основная литература

- •Вопросы и задания

- •Дискуссия: «Какая избирательная система нужна России?»

- •Глоссарий

- •Глава 11. Институты представительства

- •Согласования интересов Базовые понятия

- •Основные теории и концепции

- •Информационный материал

- •Парламент как институт представительной власти

- •Политические партии и партийные системы

- •Лоббизм как функциональная система представительства интересов

- •Корпоративизм и неокорпоративизм

- •5 . Сми как политический институт

- •Темы докладов и рефератов

- •Основная литература

- •Дополнительная литература

- •Вопросы и задания

- •Дискуссия «Политические партии России: участники политического процесса или «пятое колесо» политической системы»?

- •Литература к дискуссии

- •Глоссарий

- •Антисистемная партия – разновидность партии, отличающаяся стремлением подорвать легитимность существующего режима. Термин введен в научный оборот Дж. Сартори.

- •Партийная организация – организационная структура партии, позволяющая ей осуществлять свою деятельность.

- •Правительственная партия – партия, занимающая ведущее место в политической системе, играющая основную роль в формировании правительства.

- •Глава 12. Административные институты власти Базовые понятия

- •Основные теории и концепции

- •Информационный материал

- •1. Модели бюрократии

- •Г. Тукер «Правление Бюро»

- •2. Бюрократия и политика

- •3. Коррупция

- •План занятия

- •Основная литература

- •Дополнительная литература

- •Темы докладов и рефератов

- •Вопросы и задания

- •Коренные изменения в организационных системах

- •Деловая игра: «Сценарии развития коррупции

- •Российской политической системе»

- •Экзогенные сценарии – альтернативы развития России:

- •Глоссарий

- •Глава 13. Политический режим Базовые понятия

- •Основные теории и концепции

- •Информационный материал

- •1. Понятие и типы политического режима

- •Структурная дифференцированность и культурная секуляризация

- •2. Исторические и современные формы диктатуры

- •3. Основные признаки и теории демократии

- •Парадигмы демократии

- •4. Возникновение и развитие демократии

- •5. Гибридные режимы

- •План занятия

- •Темы докладов и рефератов

- •Основная литература

- •Дополнительная литература

- •А) упорядоченное взаимодействие структур политической системы, а также совокупность методов осуществления власти и достижения политических целей;

- •Вопросы и задания

- •Дискуссия «Политический режим в современной России»

- •Литература к дискуссии

- •Глоссарий

- •Политический режим – упорядоченное взаимодействие структур политической системы, а также совокупность методов осуществления власти и достижения политических целей.

- •Глава 14. Политическая культура

- •2. Типология политической культуры

- •С. Верба

- •3. Теория «бесшумной революции»

- •4. Политическая социализация

- •План занятия

- •Темы докладов и рефератов

- •Основная литература

- •Дополнительная литература

- •Вопросы и задания

- •100 Участники Участники Участники Участники

- •50 Прихожане

- •Литература:

- •Деловая игра «Изучение политических ценностей»

- •Глоссарий

- •Глава 15. Политические идеологии

- •2. Типы политических идеологий Либерализм

- •Основные компоненты либерализма

- •Неолиберализм

- •Принципы и установки консерватизма

- •Неоконсерватизм

- •Основные принципы социал-демократии

- •Демократический социализм Основные положения

- •План занятия

- •Дополнительная литература

- •Вопросы и задания

- •Часть пятая. Политический процесс

- •Глава 16. Социальные общности как политические акторы Базовые понятия

- •Основные теории и концепции

- •Информационный материал

- •1. Правящая элита

- •2. Группы интересов как участники политического процесса

- •3. Массовые социальные движения как субъекты политки

- •План занятия

- •Темы докладов и рефератов

- •Основная литература

- •Дополнительная литература

- •Вопросы и задания

- •Дискуссия «Правящая элита и группы интересов как политические акторы»

- •Дискуссия: «Облик правящей элиты»

- •Глоссарий

- •Неинституциональные группы интересов – разновидность групп интересов, характеризующаяся слабой организацией, спонтанностью возникновения и непродолжительностью существования.

- •Политическая элита – совокупность групп и политических лидеров, принимающих властные решения.

- •Глава 17. Политическое лидерство Базовые понятия

- •Информационный материал

- •1. Лидерство как политический феномен

- •2. Стили политического лидерства

- •Лидерство пассивно-позитивного типа отличают следующие характерные особенности:

- •Положительное отношение к исполняемой лидером роли;

- •3. Типология политического лидерства

- •План занятия

- •Темы докладов и рефератов

- •Основная литература

- •Дополнительная литература

- •Вопросы и задания

- •Глоссарий

- •Глава 18. Политическое поведение

- •Базовые понятия

- •Основные теории и концепции

- •Информационный материал

- •1. Понятие политического поведения

- •2. Электоральное поведение

- •3. Политический протест

- •План занятия

- •Темы докладов и рефератов

- •Основная литература

- •Дополнительная литература

- •Вопросы и задания

- •(По результатам второго электорального цикла)

- •Результаты думских выборов 1999 г. И президентских выборов 2000 г. По территориальным округам разного типа (в %)

- •Глава 19. Политическая коммуникация Базовые понятия

- •Основные теории и концепции

- •Информационный материал

- •Понятие политической коммуникации

- •Модели политической коммуникации

- •План занятия

- •Теории политической коммуникации.

- •Дополнительная литература

- •Вопросы и задания

- •Глава 20. Политический конфликт Базовые понятия

- •Основные теории и концепции

- •Информационный материал

- •Методологические основы политического конфликта

- •Проблемы и последствия этнических конфликтов

- •Динамика политического конфликта

- •Управление политическим конфликтом

- •Темы докладов и рефератов

- •Глава 21. Политическая модернизация

- •Структурные теории перехода к демократии

- •С. Липсет

- •Процедурные теории перехода к демократии

- •Насаждение

- •Реформа

- •С. Хантингтон

- •А. Пшеворский

- •Реформа через

- •Теория «третьей волны» демократизации

- •План занятия

- •Темы докладов и рефератов

- •Основная литература

- •Дополнительная литература

- •Вопросы и задания

- •Венесуэла (1958)

- •Эволюция политических режимов в хх веке

- •Глоссарий

- •Глава 22. Система международных отношений

- •1. «Международные отношения» как учебная дисциплина

- •2. Современное состояние международных отношений

- •3. Понятие и критерии международных отношений с позиции политического реализма

- •4. Либеральная и неолиберальная парадигмы в теории международных отношений

- •5. Обоснование противоречивости современного мирового развития с позиции неомарксизма

- •6. О характере закономерностей в сфере международных отношений

- •Вопросы и задания

- •Раздел III прикладная политология

- •Глава 23. Политический pr

- •2. Модели и функции политического pr

- •Pr как особый вид управления.

- •4. Неэтичные формы политического pr

- •Глоссарий

- •Глава 24. Политическая реклама

- •Понятие политической рекламы.

- •Структура и функции политической рекламы.

- •3. Виды политической рекламы

- •Средства политической рекламы

- •Основная литература

- •Дополнительная литература

- •Темы докладов и рефератов

- •Глоссарий

- •Глава 25. Технологии избирательной кампании Базовые понятия

- •Информационный материал

- •Стратегическое планирование избирательной кампании

- •План создания штаба. Штаб избирательный кампании – это аналитический и организационный центр осуществления предвыборной деятельности кандидата или партии.

- •Реклама в процессе проведения избирательной кампании

- •Глава 26. Политическое моделирование

- •Политическое моделирование

- •2. Политическое прогнозирование

- •Моделирование объекта политического прогнозирования

- •Глава 27. Политический риск Базовые понятия

- •Методы оценки политического риска

- •План занятия

- •Темы докладов и рефератов

- •Основная литература

- •Дополнительная литература

- •Вопросы и задания

- •Глоссарий

Модели политической коммуникации

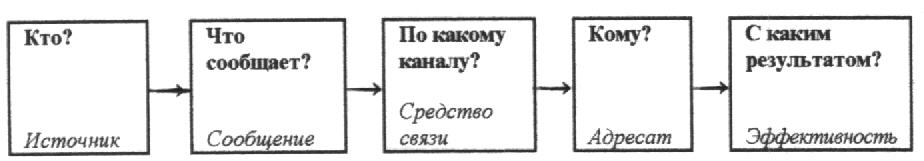

Начало исследования политической коммуникации положил американский политолог Г. Лассуэл, сформулировавший вопросы, раскрывающие существо коммуникационного процесса: Кто? Что сообщает? По какому каналу? Кому? С каким результатом?

Графическая интерпретация формулы Г. Лассуэла выглядит следующим образом:

Схема 1.

Модель политической коммуникации Г. Лассуэлла

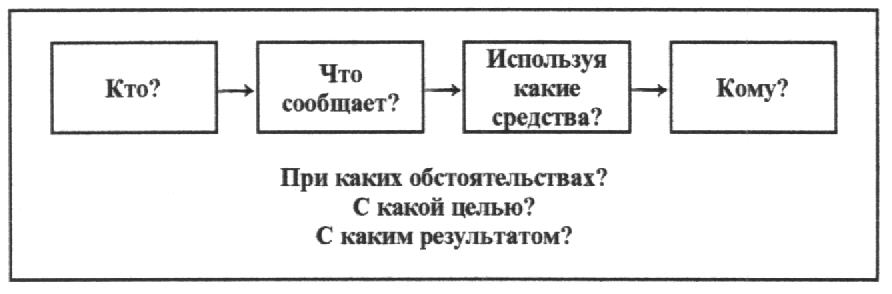

В дальнейшем данная модель была дополнена Р. Бреддоком двумя компонентами, которые обращали внимание на то, что коммуникативный процесс должен включать еще два принципиально важных условия: при каких обстоятельствах, и с какой целью направляется данное сообщение (схема 2).

Схема 2.

Модель политической коммуникации Р. Бреддока

Однако формула Лассуэлла не учитывала те помехи, которые могут возникать в процессе коммуникации.

На это обстоятельство обратили внимание К. Шеннон и У. Уивер. В модели Шеннона – Уивера (схема 3) источник информации создает сообщение, которое поступает в передатчик, становясь сигналом, приспособленным для передачи по каналу связи, ведущему к приемнику, который восстанавливает сообщение из полученного сигнала и доставляет его адресату. В процессе передачи, к примеру, нескольких сообщений по одному каналу, могут возникать помехи. В результате сообщение, переданное источником информации может не совпадать с сообщением, которое получил адресат.

Схема 3.

Модель политической коммуникации К. Шеннона и У. Уивера

Несмотря на содержательное различие, все вышеприведенные модели объединяет оперативный характер коммуникации. Недостатком же их всех является отсутствие обратных связей.

Данная проблема успешно была решена М. Дефлёром в 1970 г., дополнившего модель коммуникативного процесса петлей обратной связи (схема 4).

М. Дефлёр обратил внимание на соответствие двух смысловых значений – первоначального сообщения, отправленного «источником» коммуникации и восстановленного сообщения «управляемым адресатом». В этом случае существо коммуникации выражается в соответствии между исходным и конечным «значениями».

По М. Дефлеру, коммуникация проходит ряд стадий:

- источник коммуникационного акта, формулирует значение, которое в форме сообщения направляется в передатчик;

- сообщение, преобразованное в передатчике в информацию по каналам (в роли которых могут, в частности, выступать средства массовой информации) поступает в приемник;

- в приемнике происходит расшифровка «информации»: она превращается в «сообщение», которое преобразуется «управляемым адресатом» в значение;

- линия обратной связи позволяет решить проблему возможного несоответствия между исходным и восстановленным «значениями».

Схема 4.

Модель политической коммуникации М. Дефлёра

Политическая коммуникация во многом представляет собой отношение между управляющими и управляемыми. Ж.-М. Контрэ выявил между ними следующие линии взаимодействия:

- управляющие идентичны управляемым;

- все управляющие являются членами политического сообщества, но не все управляемые входят туда; эти отношения заключают в себе взаимопроникновение и взаимовлияние управляющих и управляемых;

в условиях расширения политического сообщества отношения между управляющими и управляемыми становятся отношениями пересечения (схема 5).

Схема 5.

Модель политической коммуникации Ж.-М. Контрэ

Значительное место в системе политической коммуникации принадлежит элитам, осуществляющим свою власть над остальной частью общества через промежуточные звенья – бюрократический аппарат и СМК. Схема 6 демонстрирует модель К. Сайнне, в которой отражается, что между элитой, бюрократией и массами, происходит непрерывный информационный обмен, причем элиты стремятся к тому, чтобы передаваемая в массы информация укрепляла бы их собственную легитимность.

Схема 6.

Модель политической коммуникации К. Сайнне

Однако, неверно полагать, что коммуникационные отношения строятся только по вертикальному принципу: «правящие элиты – управляемые массы». Чем выше уровень демократии, тем значимее горизонтальный уровень политической информации. Следует так же учитывать и влияние новых электронных средств связи, которые значительно увеличивают степень информационной свободы граждан. Персональный компьютер открывает возможности индивидам не только общаться друг с другом, но и получать в зависимости от их желания или потребностей необходимую информацию из какого-либо банка данных.

Характер перемен в области политической коммуникации, позволяющих преодолеть доминирование и жесткий контроль отправителя информации над адресатом, иллюстрируется при помощи моделей альтернативных видов движения информации, предложенных голландскими исследователями Й. Бордвиком и Б. ван Каамом.

Схема 7.

Модель политической коммуникации Й. Бордвика и Б. ван Каама

|

|

|

|

Модель вещания (схема 7а) предполагает распространение информации из центра одновременно многим абонентам на периферии. Недостатком данной модели является ее монологичный характер, а также то обстоятельство, что время и место коммуникации определено отправителем.

Диалоговая модель (схема 7б) характерна для распространения информации в реальной коммуникационной сети. Здесь информационные агенты, самостоятельно выбирая время, место и тему сообщения, общаются непосредственно между собой, игнорируя центр или посредников.

3.Консультационная модель (схема 7в) соотносится с ситуациями, при которых агент информации, находящийся на периферии коммуникационной цепи, ищет необходимые сведения в центральном информационном хранилище. В этом случае тема сообщения диктуется не центром, а свободным периферийным пользователем.

4.Регистрационная модель циркуляции информации (схема 7г) - противоположна консультационной модели: в ней центр запрашивает и получает информацию от периферийного источника. Данная модель применима в тех случаях, когда потребителю закрыт доступ к центральному банку данных, а также при автоматической записи телефонных сообщений, во всех системах электронной сигнализации и наблюдения. При регистрационной модели уже центр имеет больший контроль над определением направления информационного потока, чем потребитель, находящийся на периферии коммуникационной сети.

Позитивные и негативные аспекты

электронной коммуникации

Сегодня со всей очевидностью можно утверждать, что известная фраза Билла Гейтса (американского ученого и предпринимателя, основавшего кампанию Microsoft): «Именно то, как вы собираете, организуете и используете информацию, определяет, победите вы или проиграете», буквально была воспринята не только экономистами и социальными менеджерами, но и политиками. Политические движения, партии, лоббистские группировки, эксперты и корпорации электоральных технологов активно и надежно обосновались в WWW.

В отличие от традиционных СМИ, политическая роль Интернета имеет целый ряд особенностей.

Интернет дает возможность презентации самых различных групп и

слоев общества, от политических элит, культурного бомонда до рокгрупп, футбольных фанатов и даже церквей. Его имя открыто, дает возможность для идентификации любых акций и сообществ; собственно, Интернет сегодня и есть форма реализации мирового сообщества. Пользователи за доли секунды связываются с другой частью земного шара, и для них уже не существует проблемы пространства и времени, которые раньше существенно ограничивали общение и играли роль своеобразных коммуникационных фильтров. Обычный коммуникационный процесс имеет пирамидальную форму, на вершине которой находится источник информации. В Интернете, наоборот, все больше становится тех, кто посылает информацию и все меньше тех, кто ее слышит.

В отличие от традиционных СМИ, «горячая» сетевая информация,

передаваемая по каналам Интернета неподцензурна, неразрушаема и общедоступна из любого уголка Земного шара в любой момент времени. В отличие от заказной информационно-политической атаки, проводимой традиционными методами, через прессу и TV, вброшенную в Интернет информацию трудно дезавуировать по причине недосягаемости и анонимности автора.

Интернет существенно изменяет условия развития власти, права и знания, т.е. центральных медиумов управления национальным государством. С одной стороны, появляются угрожающие демократии техники: несанкционированные вебстраницы предлагают способы изготовления подрывных устройств; разного рода преступные группы могут шантажировать власть и координировать свои действия на транснациональном уровне. С другой стороны, мировая компьютерная сеть дает шансы демократизации если не на национально-государственном, то на интернациональном уровне. Например, жертвы региональных конфликтов могут взывать к помощи мирового сообщества. Интернет решает и техническую проблему прямой политической партиципации: создаются условия для возрождения, теперь уже во всемирном масштабе, некой античной агоры.

Электронная коммуникация не имеет ничего общего с открытой коммуникацией «лицом к лицу». Дело не только в том, что в разговоре участники читают невербальную информацию жестов, тела и т.п. которую компьютер редуцирует к письменным знакам. Можно предположить, что это особое преимущество, так как в поле внимания остается только аргументация и исчезают враждебные либо дружественные мотивы. Но на самом деле аргументация требует проверки и осмысления, а на это нет времени. Кроме того, опция «выход» дает возможность прервать общение, и таки образом, устраняется ответственность, которая является важнейшим качеством личного разговора.

Изменяется структура общественности. Дело в том, что актуальные дискуссии предполагают различные контакты и споры, а также общественную сцену, даже если эти дебаты идут по телевидению. Интернет смешивает существующие при этом границы, но создает и новые. Он расщепляет общественность на множество группировок по интересам. Адресат политики, проводимой средствами Интернет, принципиально детерриториализирован. Все-таки классический гражданин, формированием мнения которого занята реальная политическая власть, проживает в рамках определенного государства, имеет с ним проблемы и интересы. Интернет же работает по ту сторону национально-территориальных государств.

Таким образом, если Интернет и «демократизирует» мир, то уж явно не по привычной модели общественности, которая служит основой классической демократии. Таково существо основных проблем, выдвигаемых Интернетом в сфере политических отношений.

Прогресс объективен и неостановим, как неостановимы ветряные мельницы. Проблемы, порождаемые Интернетом (пропаганда экстремизма и насилия и др.) – не следствие и не причина духовного кризиса общества, а его отражение. Следовательно, деструктивные факторы Интернета следует преодолевать в самом Интернете, и таким образом, влиять на оздоровление всего общества. Надо использовать все возможности, в первую очередь, те, которые предоставляет сам прогресс своим развитием, для того, чтобы минимизировать негативные последствия информационной революции и направить ее в русло, совместимое с традиционными духовными ценностями человечества.