- •Часть II

- •Глава 6 6

- •Глава 7 16

- •Глава 8 58

- •Глава 9 78

- •Глава 10 110

- •Глава 11 132

- •Глава 12 170

- •Глава 6 репликация и сегрегация генетического материала

- •6.1 Репликация днк

- •6.1 Репликация днк

- •6.2 Клеточное деление у бактерии

- •6.3 Деление клеток и ядер у эукариот

- •6.3.1 Деление соматических клеток

- •6.3.2 Мейоз (редукционное деление)

- •Организм

- •7.2 От одноклеточных организмов к многоклеточным

- •7.2.1 Одноклеточные организмы

- •7.2.2 Ценобластическая организация

- •7.2.3 Объединения клеток

- •7.2.4 Многоклеточные организмы без истинных тканей

- •7.2.5 Многоклеточные организмы с истинными тканями

- •7.2.6 Структурная и функциональная организация высших организмов

- •7.3 От яйцеклетки к многоклеточному организму

- •7.3.1 Развитие многоклеточного растения

- •7.3.2 Развитие многоклеточного животного

- •Последовательные стадии развития зародыша человека

- •7.4 Дифференцировка

- •7.4.1 Омнипотентность

- •7.4.2 Дифференциальная экспрессия генов

- •7.4.3 Детерминация

- •7.4.4 Регенерация

- •7.5 Биологическое старение

- •Средняя и максимальная продолжительность жизни некоторых млекопитающих

- •7.6 Гормоны

- •7.6.1 Классификация гормонов

- •7.6.2 Химическое строение гормонов

- •Физиологическое действие гормонов млекопитающих (по Дженкину)

- •7.6.3 Регулирование выработки и секреции гормонов

- •Размножение

- •8.1 Бесполое размножение

- •8.1.1 Моноцитогенное бесполое размножение (агамогония)

- •8.2 Половое размножение (гамогония)

- •8.2.1 Образование половых клеток (гамет)

- •8.2.2 Процесс оплодотворения

- •8.2.3 Партеногенез

- •8.2.4 «Ребенок из пробирки»

- •8.3 Клонирование особей

- •8.4 Чередование поколений

- •8.5 Сравнение бесполого и полового размножения

- •Сравнение бесполого и полового размножения

- •8.6.1 Эволюционная роль самца и самки

- •8.6.2 Системы спаривания. Семья

- •Возбудимость – движение – поведение

- •9.1.1 Потенциал покоя

- •9.1.2 Возбуждение

- •9.1.3 Проведение возбуждения

- •9.1.4 Синаптическая передача возбуждения. Соединение нейронов

- •9.1.5 Научение и память

- •9.2. Движение (подвижность)

- •9.2.1 Ростовые движения

- •9.2.2. Тургорные движения

- •9.2.3. Амебоидное движение

- •9.2.4. Движение при помощи жгутиков и ресничек

- •9.2.5. Мышечное движение

- •9.3. Поведение

- •9.3.1. Врожденные формы поведения

- •9.3.2. Внутренние условия и факторы

- •9.3.3. Приобретенное поведение

- •9.3.4. Ориентация в пространстве

- •9.3.5. Биокоммуникация

- •Наследственные изменения

- •10.1.1. Изменения плоидности

- •10.1.2 Хромосомные мутации

- •10.1.3. Генные мутации и репаративные процессы

- •Изменение аллеля дикого типа и его продуктов (mPhk и полипептидной цепи) в результате вставки и делеции

- •10.2 Рекомбинации

- •10.2.1 Рекомбинация целых хромосом

- •10.2.2 Внутрихромосомная рекомбинация

- •Эволюция

- •11.1.1 Доказательства эволюции

- •11.1.2 Эволюционные теории

- •11.2 Факторы эволюции

- •11.2.1 Вид и его определение

- •11.2.2 Основы популяционной генетики

- •11.2.3 Возникновение наследственных вариантов

- •11.2.4 Направляющие факторы

- •11.2.5 Эволюция на надвидовых уровнях

- •Примеры параллельной эволюции у сумчатых и плацентарных млекопитающих

- •11.3. Пути эволюции

- •11.3.1. Возникновение жизни (биогенез)

- •11.3.2. Эволюция эукариот

- •Геохронологическая шкала

- •11.3.3 Эволюция человека.

- •Взаимоотношения организмов со средой

- •12.1 Окружающая среда

- •12.2 Условия среды

- •12.2.1 Общие геофизические условия в биосфере

- •12.2.2 Особенности субстрата

- •12.3 Организм и среда

- •12.3.1 Фактор температуры

- •12.3.2 Водный режим

- •12.3.3 Фактор света

- •12.4 Популяция и окружающая среда

- •12.4.1. Изменения плотности популяции

- •12.4.2 Влияние биологических факторов

- •12.4.3 Регулирование плотности популяции

- •12.5 Экосистемы

- •12.5.1 Структура экосистем

- •12.5.2 Физиология экосистем

- •12.5.3 Развитие экосистем

- •12.6 Человек и окружающая среда

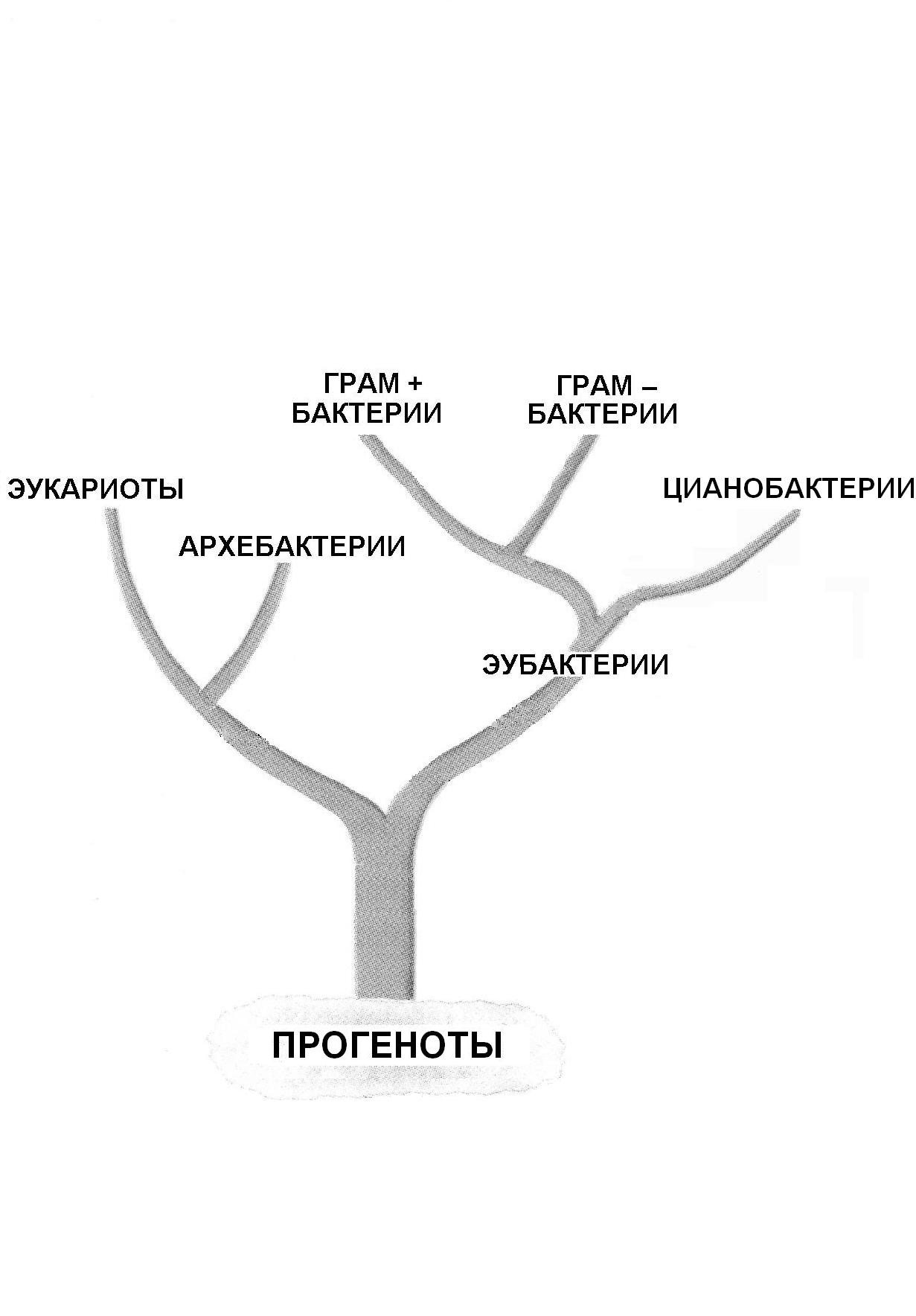

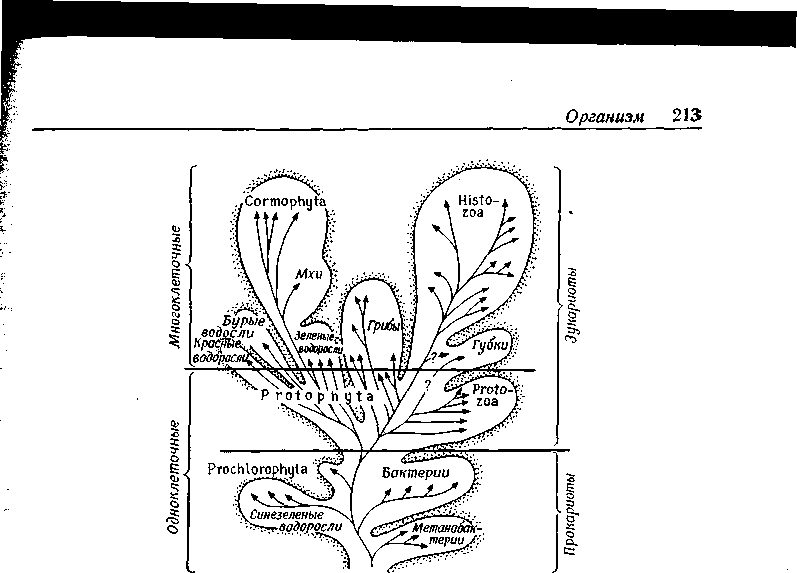

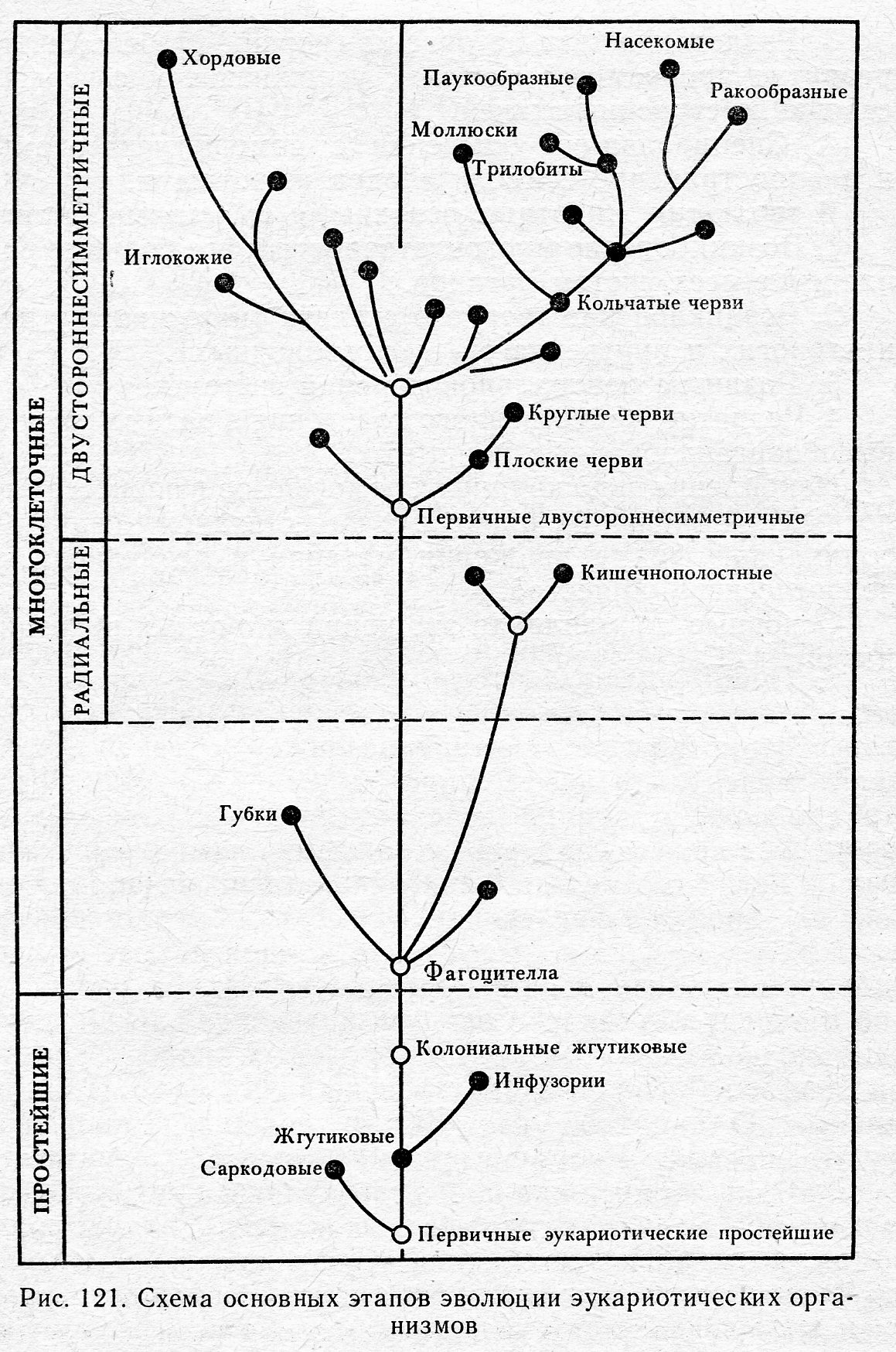

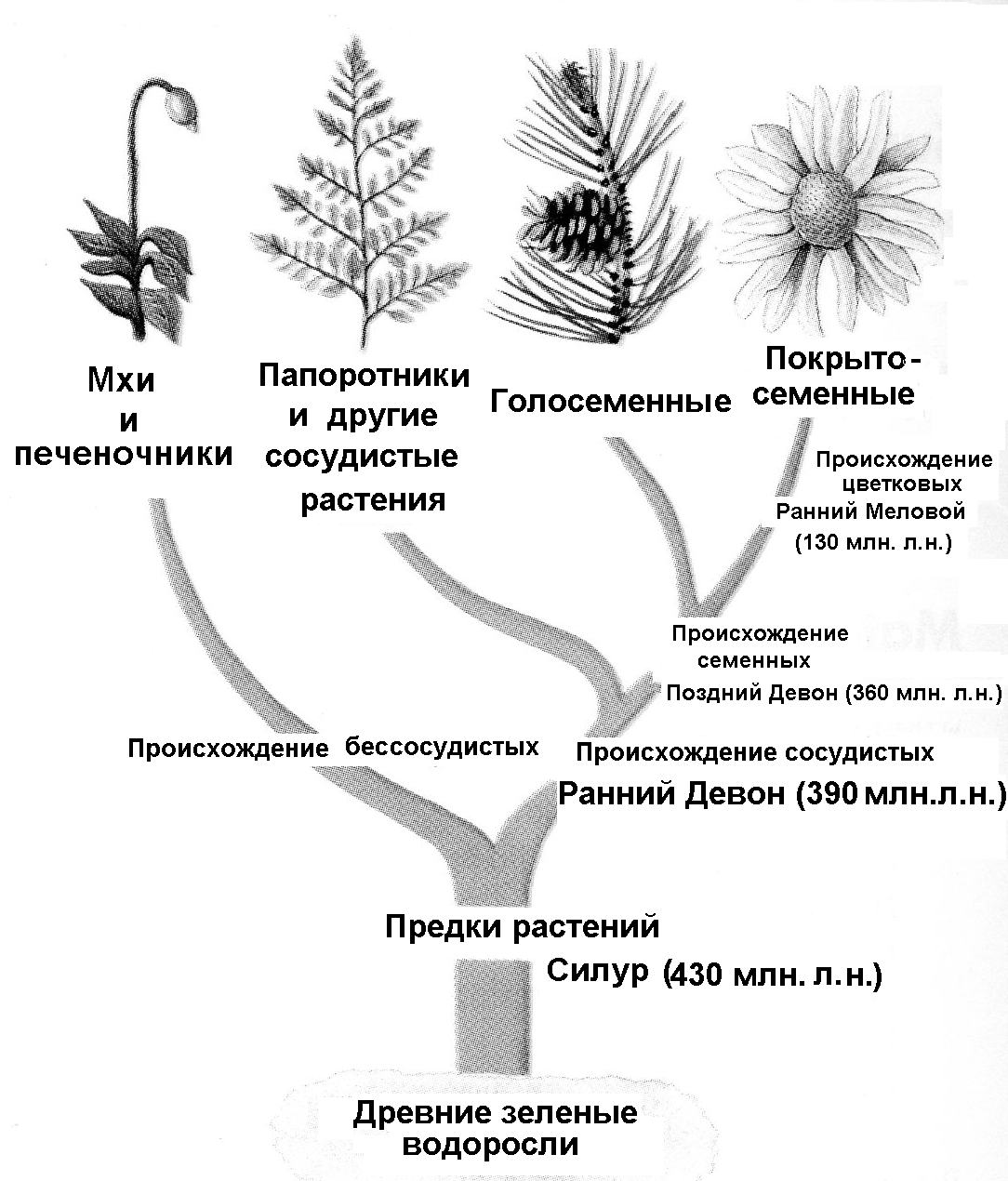

7.2 От одноклеточных организмов к многоклеточным

Дальнейшее развитие примитивных одноклеточных привело к трем различным формам организации: к высокодифференцированным одноклеточным (например, простейшим), к более крупным, многоядерным, но не подразделенным на клетки организмам (ценобластам) и к многоклеточным. К самым высокоразвитым жизненным формам пришли только многоклеточные; этому способствовало преимущество разделения функций между клетками с различной специализацией. Переход к многоклеточности совершался в ходе эволюции многократно и независимо в разных группах организмов (рис. 7.1, 7.2).

7.2.1 Одноклеточные организмы

Одноклеточными являются почти все прокариоты, протофиты и протозои.

Клетка прокариотического организма (бактерии и сине-зеленые водоросли) не имеет настоящего ядра, митохондрий, хлоропластов и системы внутренних мембран. Ей не свойственно мейотическое деление. Клеточная стенка содержит муреин.

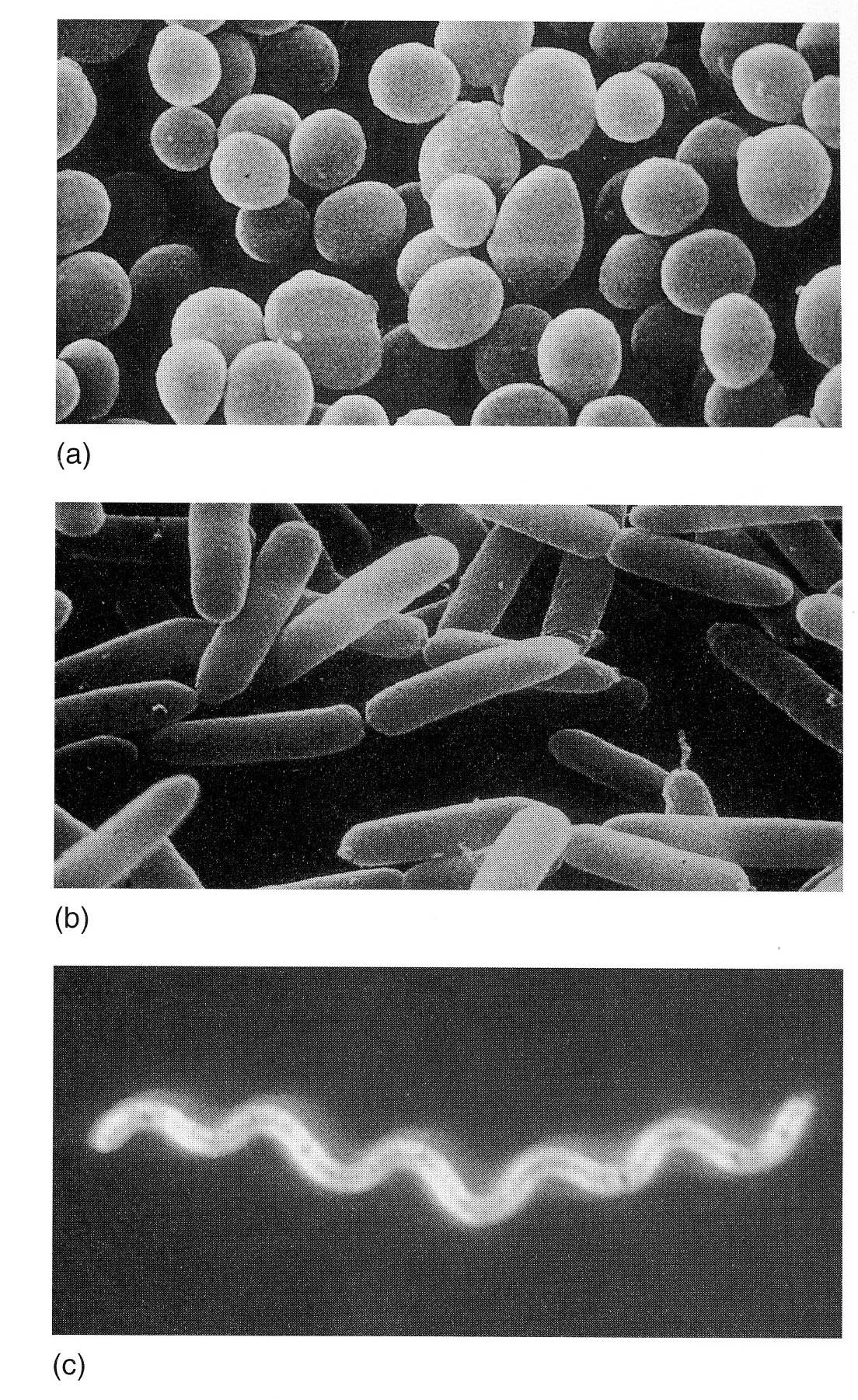

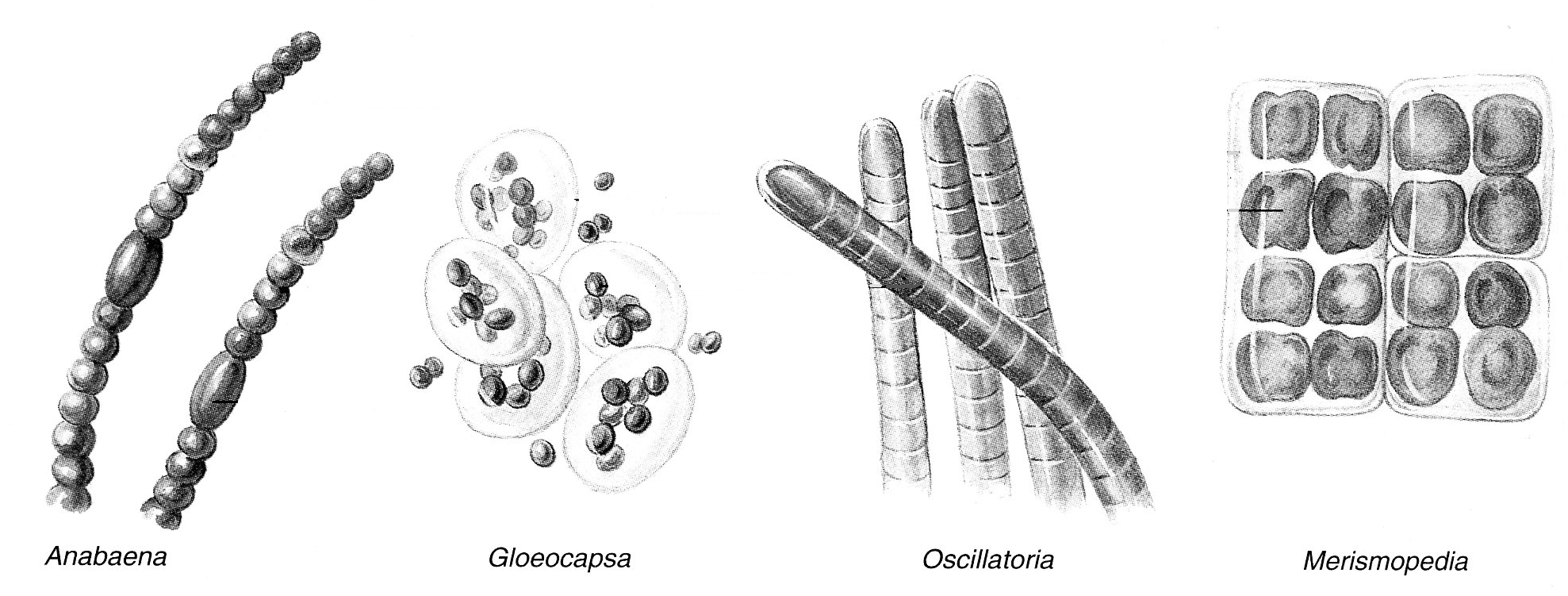

Бактерии бывают шарообразными (кокки), палочковидными (бациллы), в форме запятой (вибрионы) или закрученными винтообразно (спириллы) (рис. 7.3). Шарообразные бактерии могут соединятся по две (диплококки), в пакеты по четыре (сарцины), цепочки (стрептококки), грозди (стафиллококки). Большинство бактерий – гетеротрофы, питающиеся как сапробионты (обитатели гниющего органического материала), паразиты или симбионты. Автотрофных бактерий немного, они обладают способностью к хемосинтезу или (пурпурные и зеленые бактерии) к примитивному фотосинтезу без фотосистемы II и, следовательно, без расщепления воды.

|

|

А |

Б |

Рис. 7.1. Филогенетическое древо организмов. А. Гипотетическая эволюция прогенотов (древних прокариотов).

Б. Полифилетическое (независимое в разных группах) возникновение многоклеточности

|

|

А |

Б |

Рис. 7.2. Эволюция эукариотов А. Основные этапы эволюции животных. Б. Филогенетическое древо растений

1 |

|

2 |

|

3 |

|

А |

Б |

Рис. 7.3. Прокариотические одноклеточные организмы и объединения клеток А. Основные формы бактерий (электронно-микроскопические фотографии): 1 – микрококки; 2 – палочковидных бактерий 3 – спириллы.

Б. Сине-зеленые водоросли (х1000)

Сине-зеленые водоросли (Cyanophyceae) в отличие от бактерий обладают «полным» фотосинтезом с двумя фотосистемами, с фотолитическим расщеплением воды и с синими и иногда красными фикобилипротеидами, но у них никогда не бывает жгутиков.

Архебактерии – древняя ветвь эволюции первичной прокариотической клетки. Одни из архебактерий – метановые – получают энергию с помощью реакций, при которых выделяется метан, например СО2 + 4Н2 → СН4+2Н2О или СН3СООН → СН4+СО2. От всех других живых организмов они отличаются, помимо прочего, необычными коферментами, необычной структурой tPHK и rРНК, клеточной стенкой без характерного для прокариот муреина. Процессы, осуществляемые метанобактериями используют для переработки органических отходов в анаэробных условиях с получением энергоносителя. Метанобактериям родственны крайне галофильные бактерии соленых озер и кислото- и термофильные сероокисляющие бактерии из кислых горячих источников.

Протофиты (одноклеточные растения) – это не таксономическая группа, а ступень организации, представители которой есть среди всех групп водорослей (кроме бурых) и грибов. Клетки протофитов (эукариотические) не имеют клеточной стенки или же имеют стенку из целлюлозы, типичную для растительных клеток (или из хитина). Они гетеротрофны (грибы) или автотрофны (водоросли); в последнем случае они имеют один или несколько хлоропластов.

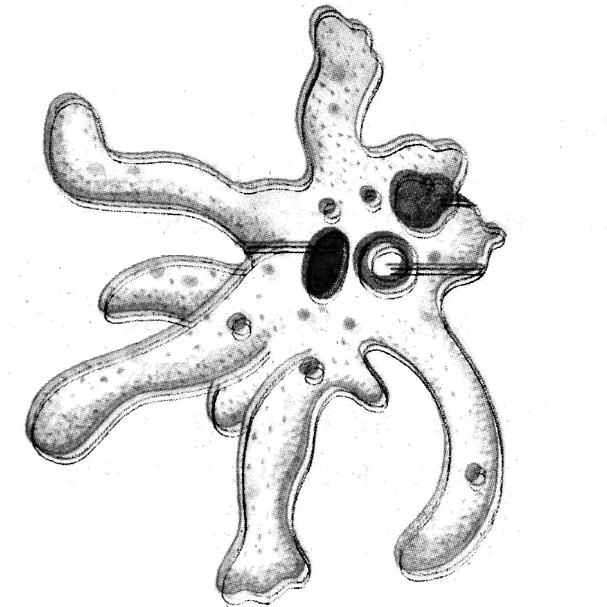

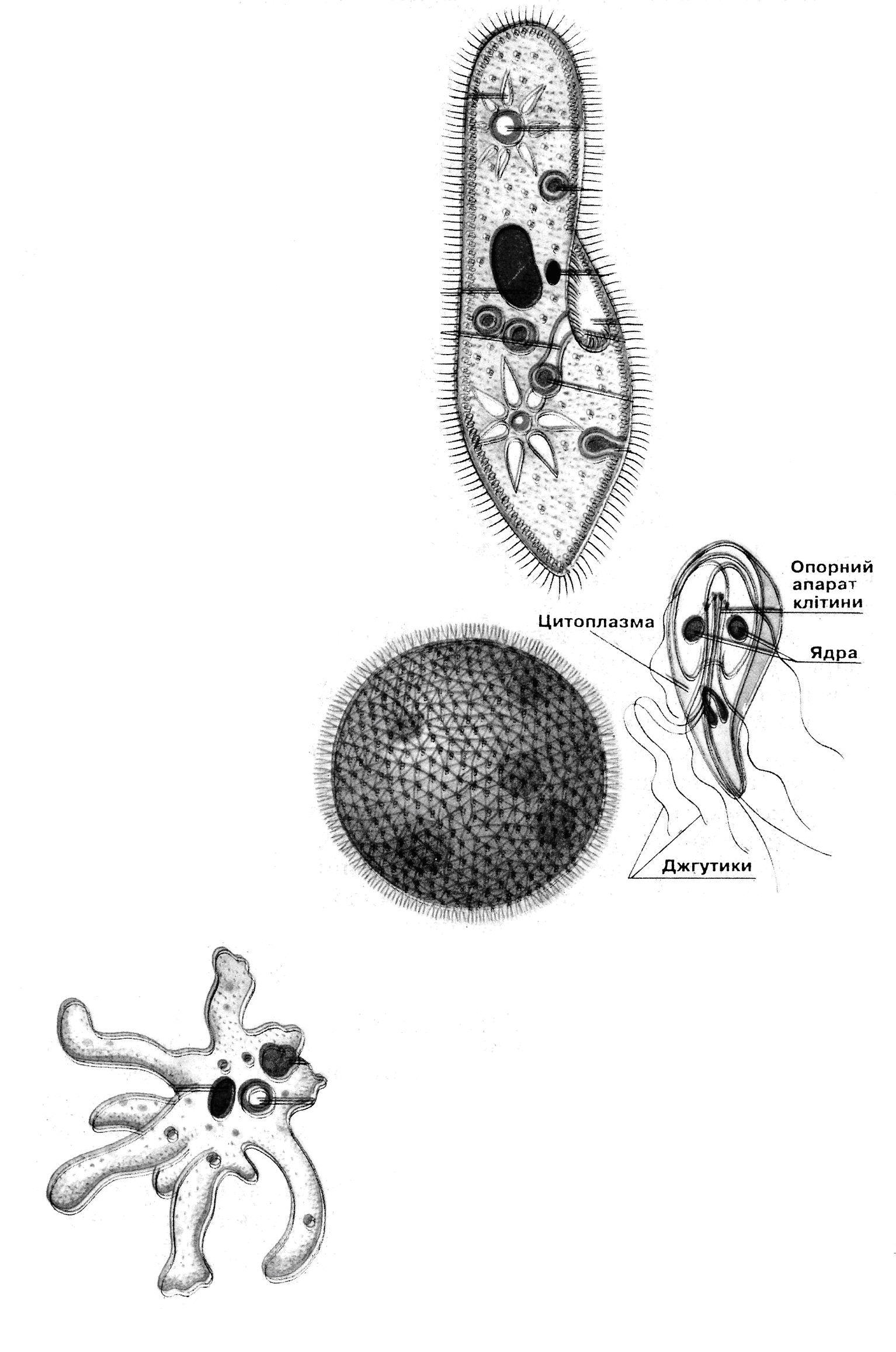

Протозои (простейшие – одноклеточные животные) гетеротрофны. Корненожки (Rhizopoda, рис. 7.4) используют для передвижения и захвата добычи временно образующиеся выступы (псевдоподии).

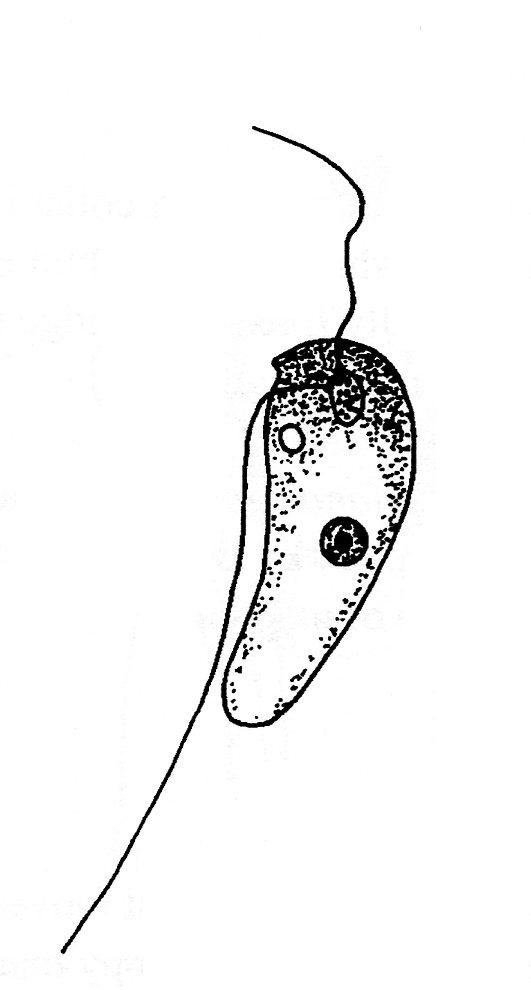

Жгутиковые (Zooflagellata) сходны с монадными протофитами, но не имеют хлорофилла; они передвигаются с помощью 1, 2, 4 или большего числа жгутиков. Для высокодифференцированных инфузорий характерны покрытая ресничками поверхность клетки, ядерный диморфизм, оплодотворение путем так называемой конъюгации. Протозои используются в качестве индикаторных организмов для оценки качества воды в природных водоемах и для оценки эффективности работы активного ила в биологических очистных сооружениях. Присутствие жгутиковых простейших характеризует воду как «сильно грязную», амеб – как «грязную», свободно плавающих инфузорий – как «относительно чистую», прикрепленных инфузорий – как «чистую».

|

|

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

|

|

|

5 |

6 |

7 |

8 |

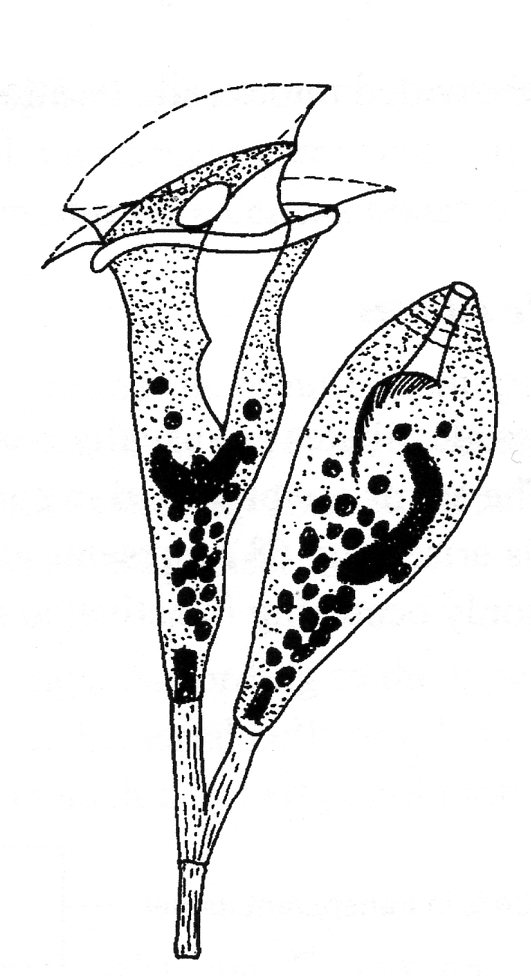

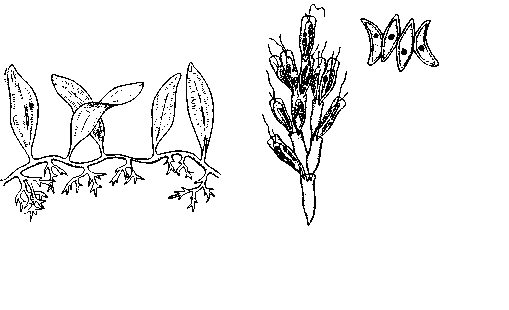

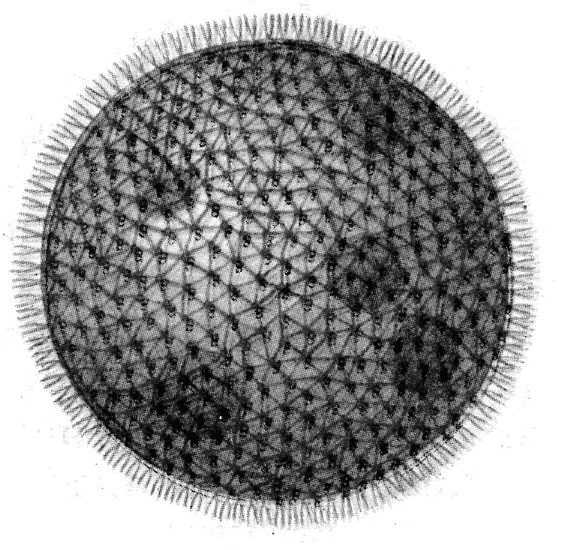

Рис. 7.4. Одноклеточные организмы и объединения клеток. Простейшие: 1 – Корненожки (Amoeba,х200); 2 – Жгутиковые (Bodo saltans, х200); 3 –Свободноплавающие инфузории (Paramecium, х200); 4 – Прикрепленные инфузории (Epistylis, х200). Ценобласт: 5 – Caulerpa (х1/3). Ценобии; 6 – Dinobryon (х250). Агрегационные объединения: 7 – Scenedesmus (х600); Колонии: 8 – Volvox (х400).