- •Часть II

- •Глава 6 6

- •Глава 7 16

- •Глава 8 58

- •Глава 9 78

- •Глава 10 110

- •Глава 11 132

- •Глава 12 170

- •Глава 6 репликация и сегрегация генетического материала

- •6.1 Репликация днк

- •6.1 Репликация днк

- •6.2 Клеточное деление у бактерии

- •6.3 Деление клеток и ядер у эукариот

- •6.3.1 Деление соматических клеток

- •6.3.2 Мейоз (редукционное деление)

- •Организм

- •7.2 От одноклеточных организмов к многоклеточным

- •7.2.1 Одноклеточные организмы

- •7.2.2 Ценобластическая организация

- •7.2.3 Объединения клеток

- •7.2.4 Многоклеточные организмы без истинных тканей

- •7.2.5 Многоклеточные организмы с истинными тканями

- •7.2.6 Структурная и функциональная организация высших организмов

- •7.3 От яйцеклетки к многоклеточному организму

- •7.3.1 Развитие многоклеточного растения

- •7.3.2 Развитие многоклеточного животного

- •Последовательные стадии развития зародыша человека

- •7.4 Дифференцировка

- •7.4.1 Омнипотентность

- •7.4.2 Дифференциальная экспрессия генов

- •7.4.3 Детерминация

- •7.4.4 Регенерация

- •7.5 Биологическое старение

- •Средняя и максимальная продолжительность жизни некоторых млекопитающих

- •7.6 Гормоны

- •7.6.1 Классификация гормонов

- •7.6.2 Химическое строение гормонов

- •Физиологическое действие гормонов млекопитающих (по Дженкину)

- •7.6.3 Регулирование выработки и секреции гормонов

- •Размножение

- •8.1 Бесполое размножение

- •8.1.1 Моноцитогенное бесполое размножение (агамогония)

- •8.2 Половое размножение (гамогония)

- •8.2.1 Образование половых клеток (гамет)

- •8.2.2 Процесс оплодотворения

- •8.2.3 Партеногенез

- •8.2.4 «Ребенок из пробирки»

- •8.3 Клонирование особей

- •8.4 Чередование поколений

- •8.5 Сравнение бесполого и полового размножения

- •Сравнение бесполого и полового размножения

- •8.6.1 Эволюционная роль самца и самки

- •8.6.2 Системы спаривания. Семья

- •Возбудимость – движение – поведение

- •9.1.1 Потенциал покоя

- •9.1.2 Возбуждение

- •9.1.3 Проведение возбуждения

- •9.1.4 Синаптическая передача возбуждения. Соединение нейронов

- •9.1.5 Научение и память

- •9.2. Движение (подвижность)

- •9.2.1 Ростовые движения

- •9.2.2. Тургорные движения

- •9.2.3. Амебоидное движение

- •9.2.4. Движение при помощи жгутиков и ресничек

- •9.2.5. Мышечное движение

- •9.3. Поведение

- •9.3.1. Врожденные формы поведения

- •9.3.2. Внутренние условия и факторы

- •9.3.3. Приобретенное поведение

- •9.3.4. Ориентация в пространстве

- •9.3.5. Биокоммуникация

- •Наследственные изменения

- •10.1.1. Изменения плоидности

- •10.1.2 Хромосомные мутации

- •10.1.3. Генные мутации и репаративные процессы

- •Изменение аллеля дикого типа и его продуктов (mPhk и полипептидной цепи) в результате вставки и делеции

- •10.2 Рекомбинации

- •10.2.1 Рекомбинация целых хромосом

- •10.2.2 Внутрихромосомная рекомбинация

- •Эволюция

- •11.1.1 Доказательства эволюции

- •11.1.2 Эволюционные теории

- •11.2 Факторы эволюции

- •11.2.1 Вид и его определение

- •11.2.2 Основы популяционной генетики

- •11.2.3 Возникновение наследственных вариантов

- •11.2.4 Направляющие факторы

- •11.2.5 Эволюция на надвидовых уровнях

- •Примеры параллельной эволюции у сумчатых и плацентарных млекопитающих

- •11.3. Пути эволюции

- •11.3.1. Возникновение жизни (биогенез)

- •11.3.2. Эволюция эукариот

- •Геохронологическая шкала

- •11.3.3 Эволюция человека.

- •Взаимоотношения организмов со средой

- •12.1 Окружающая среда

- •12.2 Условия среды

- •12.2.1 Общие геофизические условия в биосфере

- •12.2.2 Особенности субстрата

- •12.3 Организм и среда

- •12.3.1 Фактор температуры

- •12.3.2 Водный режим

- •12.3.3 Фактор света

- •12.4 Популяция и окружающая среда

- •12.4.1. Изменения плотности популяции

- •12.4.2 Влияние биологических факторов

- •12.4.3 Регулирование плотности популяции

- •12.5 Экосистемы

- •12.5.1 Структура экосистем

- •12.5.2 Физиология экосистем

- •12.5.3 Развитие экосистем

- •12.6 Человек и окружающая среда

12.4 Популяция и окружающая среда

Решающие биотические элементы естественных экосистем – это не особи, а популяции. На их структуру и динамику влияют не только абиотические, но, прежде всего, биотические факторы. Плотность популяции (обилие), т.е. число (или биомасса) особей на единицу площади или объема, возрастной состав и генофонд – основные параметры экологии популяций.

Плотность популяции максимальна, когда она такова, что большая плотность уже не могла бы поддерживаться данной экосистемой, и минимальна, когда при меньшей плотности члены популяции уже не имели бы нормальных шансов на размножение (на встречу партнера).

12.4.1. Изменения плотности популяции

Если не учитывать иммиграцию и эмиграцию, плотность популяции определяется внутренними (конструктивными) факторами – рождаемостью и смертностью, а на них в свою очередь влияют внешние (регуляторные) абиотические и биотические факторы.

Общая рождаемость – это число новых особей, (Nn), добавляющихся в единицу времени (t). Так как оно зависит от числа уже имеющихся особей, лучше использовать удельную рождаемость:

![]() (12.1)

(12.1)

Идеальная (максимально возможная) рождаемость реализуется только в оптимальных условиях. Сопротивление среды (нехватка пищи, партнеров, мест для размножения, неблагоприятная погода и т.п.) сводит идеальную рождаемость к реальной (экологической).

То же, но с обратным знаком верно и для смертности. Это число особей, погибающих в единицу времени (Nm). Удельная смертность (d) получится, если отнести эту величину к численности популяции:

![]() (12.2)

(12.2)

Идеальная (минимальная) смертность проявляется как результат физиологической смертности от старости только при оптимальных условиях жизни. Сопротивление среды (погода, конкуренция, враги) повышает ее до реальной (экологической) смертности.

От баланса между рождаемостью и смертностью (b d) зависит, в какой мере изменяется плотность популяции. В идеальных условиях (при максимальной рождаемости, минимальной смертности и стабильном возрастном составе) скорость роста популяции r1=b-d всегда принимает положительные значения (b>d), так как организмы всегда дают больше способного к размножению потомства, чем было бы необходимо, чтобы заменить родителей. Поэтому популяция непрерывно растет. Специфичный для каждого вида репродуктивный потенциал (скорость размножения, биологический потенциал, или потенциальная сила размножения)

![]() (12.3)

(12.3)

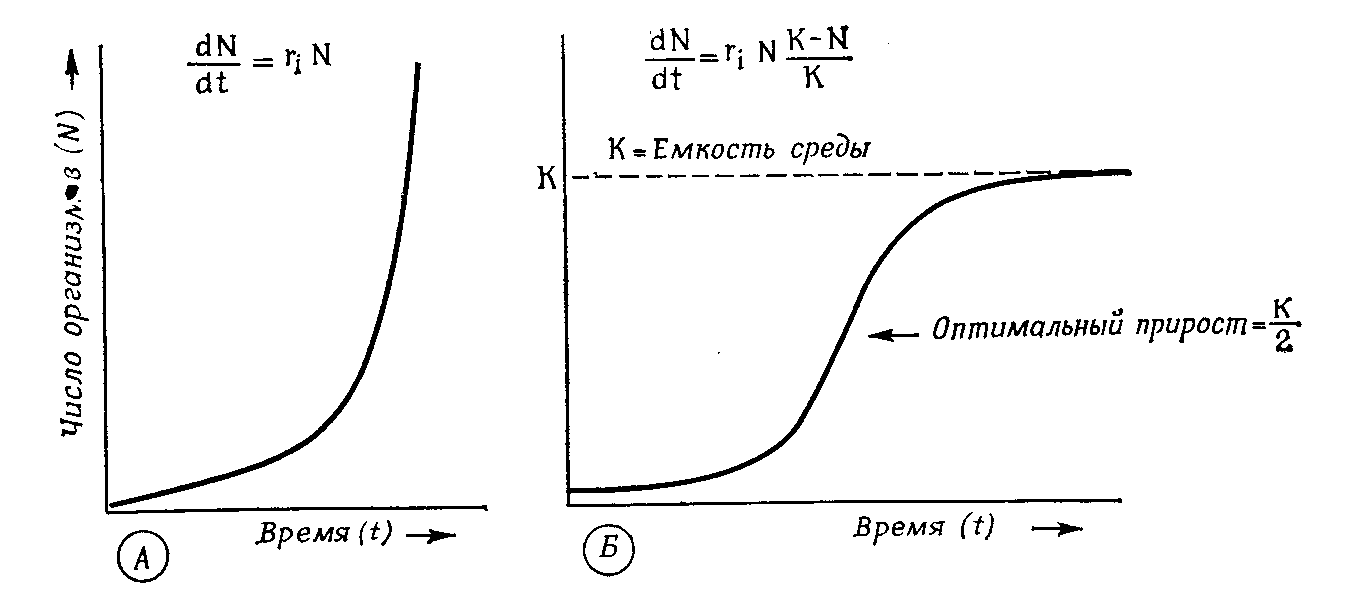

при полном отсутствии сопротивления среды дает экспоненциальный рост популяции.

В природных условиях рост популяции рано или поздно прекращается из-за сопротивления среды, которое увеличивается уже из-за того, что возрастает плотность популяции. Поэтому реальная кривая роста обычно принимает сигмовидную (логистическую) форму.

После начальной логарифмической фазы она асимптотически приближается к уровню максимальной плотности популяции, т.е. к плотности насыщения (емкости среды - К), причем b становится равным d (рис. 12.10).

Размер популяции поддерживается на уровне К разными способами. У видов, живущих в эфемерных местообитаниях с высоким сопротивлением среды (большие потери от врагов), или у паразитов (малые шансы найти хозяина) репродуктивный потенциал п должен быть очень большим (r1-стратеги), чтобы они могли быстро использовать редкие или небольшие шансы. Напротив, виды, живущие в долговременных, стабильных местообитаниях, с небольшим количеством врагов или совсем не имеющие их, виды с развитой заботой о потомстве, образующие семьи или

Рис. 12.10. Рост популяции. А. Экспоненциальная кривая роста при идеальных условиях среды. Б. Логистическая кривая роста в естественных условиях при емкости среды, равной К. (Wilson, Bossert)

стада, обходятся небольшим репродуктивным потенциалом (К-стратеги), так как у них значительная часть потомков достигает репродуктивного возраста. Например, орлы, дельфины и крупные копытные дают в год лишь одного потомка.