- •Часть II

- •Глава 6 6

- •Глава 7 16

- •Глава 8 58

- •Глава 9 78

- •Глава 10 110

- •Глава 11 132

- •Глава 12 170

- •Глава 6 репликация и сегрегация генетического материала

- •6.1 Репликация днк

- •6.1 Репликация днк

- •6.2 Клеточное деление у бактерии

- •6.3 Деление клеток и ядер у эукариот

- •6.3.1 Деление соматических клеток

- •6.3.2 Мейоз (редукционное деление)

- •Организм

- •7.2 От одноклеточных организмов к многоклеточным

- •7.2.1 Одноклеточные организмы

- •7.2.2 Ценобластическая организация

- •7.2.3 Объединения клеток

- •7.2.4 Многоклеточные организмы без истинных тканей

- •7.2.5 Многоклеточные организмы с истинными тканями

- •7.2.6 Структурная и функциональная организация высших организмов

- •7.3 От яйцеклетки к многоклеточному организму

- •7.3.1 Развитие многоклеточного растения

- •7.3.2 Развитие многоклеточного животного

- •Последовательные стадии развития зародыша человека

- •7.4 Дифференцировка

- •7.4.1 Омнипотентность

- •7.4.2 Дифференциальная экспрессия генов

- •7.4.3 Детерминация

- •7.4.4 Регенерация

- •7.5 Биологическое старение

- •Средняя и максимальная продолжительность жизни некоторых млекопитающих

- •7.6 Гормоны

- •7.6.1 Классификация гормонов

- •7.6.2 Химическое строение гормонов

- •Физиологическое действие гормонов млекопитающих (по Дженкину)

- •7.6.3 Регулирование выработки и секреции гормонов

- •Размножение

- •8.1 Бесполое размножение

- •8.1.1 Моноцитогенное бесполое размножение (агамогония)

- •8.2 Половое размножение (гамогония)

- •8.2.1 Образование половых клеток (гамет)

- •8.2.2 Процесс оплодотворения

- •8.2.3 Партеногенез

- •8.2.4 «Ребенок из пробирки»

- •8.3 Клонирование особей

- •8.4 Чередование поколений

- •8.5 Сравнение бесполого и полового размножения

- •Сравнение бесполого и полового размножения

- •8.6.1 Эволюционная роль самца и самки

- •8.6.2 Системы спаривания. Семья

- •Возбудимость – движение – поведение

- •9.1.1 Потенциал покоя

- •9.1.2 Возбуждение

- •9.1.3 Проведение возбуждения

- •9.1.4 Синаптическая передача возбуждения. Соединение нейронов

- •9.1.5 Научение и память

- •9.2. Движение (подвижность)

- •9.2.1 Ростовые движения

- •9.2.2. Тургорные движения

- •9.2.3. Амебоидное движение

- •9.2.4. Движение при помощи жгутиков и ресничек

- •9.2.5. Мышечное движение

- •9.3. Поведение

- •9.3.1. Врожденные формы поведения

- •9.3.2. Внутренние условия и факторы

- •9.3.3. Приобретенное поведение

- •9.3.4. Ориентация в пространстве

- •9.3.5. Биокоммуникация

- •Наследственные изменения

- •10.1.1. Изменения плоидности

- •10.1.2 Хромосомные мутации

- •10.1.3. Генные мутации и репаративные процессы

- •Изменение аллеля дикого типа и его продуктов (mPhk и полипептидной цепи) в результате вставки и делеции

- •10.2 Рекомбинации

- •10.2.1 Рекомбинация целых хромосом

- •10.2.2 Внутрихромосомная рекомбинация

- •Эволюция

- •11.1.1 Доказательства эволюции

- •11.1.2 Эволюционные теории

- •11.2 Факторы эволюции

- •11.2.1 Вид и его определение

- •11.2.2 Основы популяционной генетики

- •11.2.3 Возникновение наследственных вариантов

- •11.2.4 Направляющие факторы

- •11.2.5 Эволюция на надвидовых уровнях

- •Примеры параллельной эволюции у сумчатых и плацентарных млекопитающих

- •11.3. Пути эволюции

- •11.3.1. Возникновение жизни (биогенез)

- •11.3.2. Эволюция эукариот

- •Геохронологическая шкала

- •11.3.3 Эволюция человека.

- •Взаимоотношения организмов со средой

- •12.1 Окружающая среда

- •12.2 Условия среды

- •12.2.1 Общие геофизические условия в биосфере

- •12.2.2 Особенности субстрата

- •12.3 Организм и среда

- •12.3.1 Фактор температуры

- •12.3.2 Водный режим

- •12.3.3 Фактор света

- •12.4 Популяция и окружающая среда

- •12.4.1. Изменения плотности популяции

- •12.4.2 Влияние биологических факторов

- •12.4.3 Регулирование плотности популяции

- •12.5 Экосистемы

- •12.5.1 Структура экосистем

- •12.5.2 Физиология экосистем

- •12.5.3 Развитие экосистем

- •12.6 Человек и окружающая среда

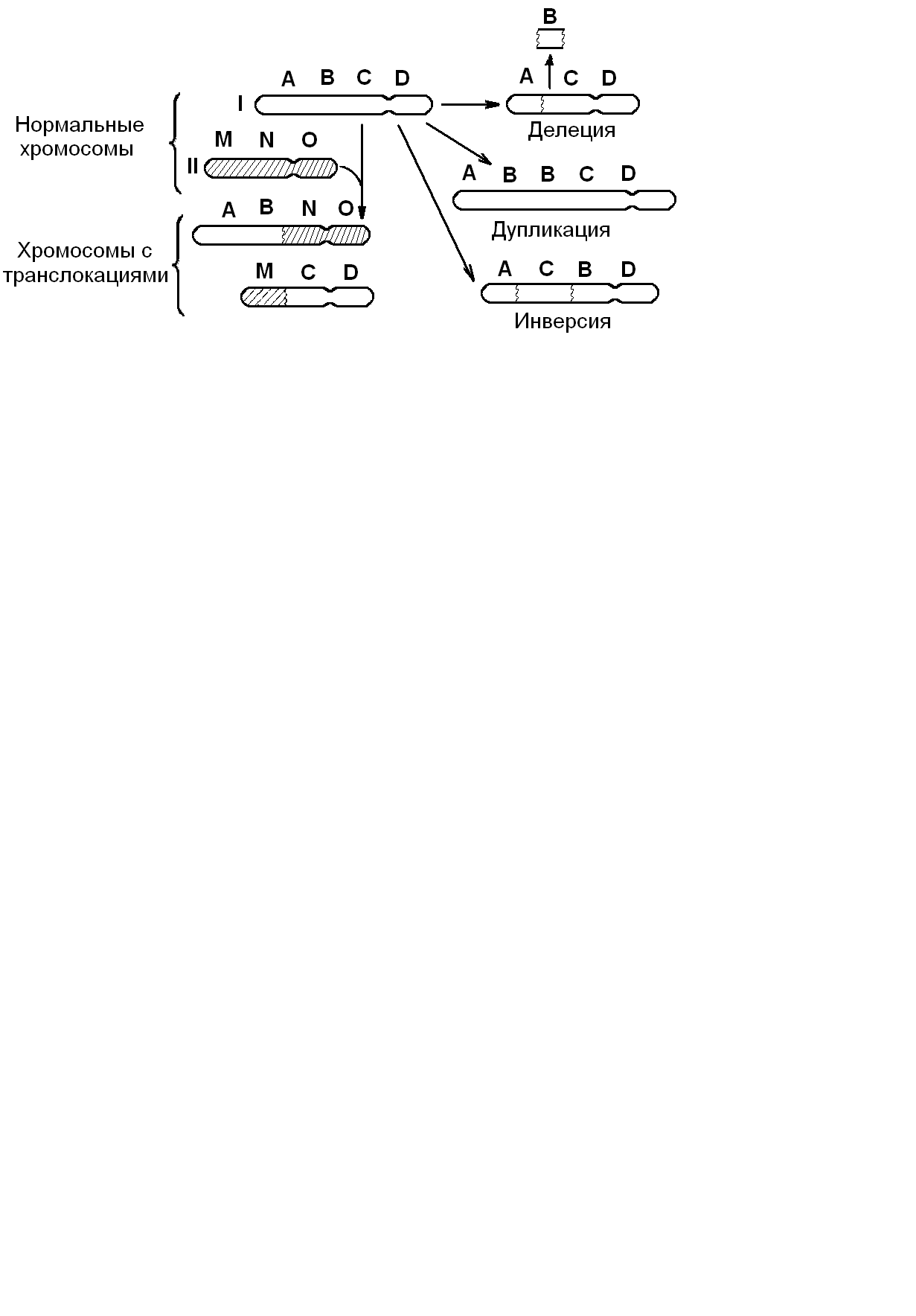

10.1.2 Хромосомные мутации

Хромосомные мутации возникают спонтанно без вмешательства человека, или индуцируются при воздействии ионизирующего излучения или алкилирующих агентов.

Различают следующие типы хромосомных мутаций (рис. 10.4):

1) делеции (выпадение участка хромосомы);

2) дупликации (удвоение участка);

3) инверсии (поворот участка на 180°);

4) транслокации (перенос участка на другую хромосому).

При делециях и дупликациях изменяется количество генетического материала. Степень фенотипического изменения зависит от того, насколько велики соответствующие участки хромосом и содержат ли они важные гены.

Если у человека в результате делеции утрачен участок одной из больших хромосом, это обычно приводит к тяжелой аномалии (синдром Вольфа при делеции в хромосоме 4, синдром «кошачьего крика» при делеции в хромосоме 5). Дупликации могут служить материалом для возникновения новых генов, так как в каждом из двух ранее идентичных участков могут происходить различные мутационные изменения.

Рис. 10.4. Хромосомные мутации. Изменения в хромосоме I в результате делеции, дупликации, инверсии и транслокации

При инверсиях и транслокациях общее количество генетического материала остается прежним, изменяется только его расположение. Такие мутации тоже играют значительную роль в эволюции.

Структурные изменения могут происходить на уровне хроматид или на уровне хромосом. Хромосомные мутации возникают до репликации ДНК, а хроматидные – после репликации.

10.1.3. Генные мутации и репаративные процессы

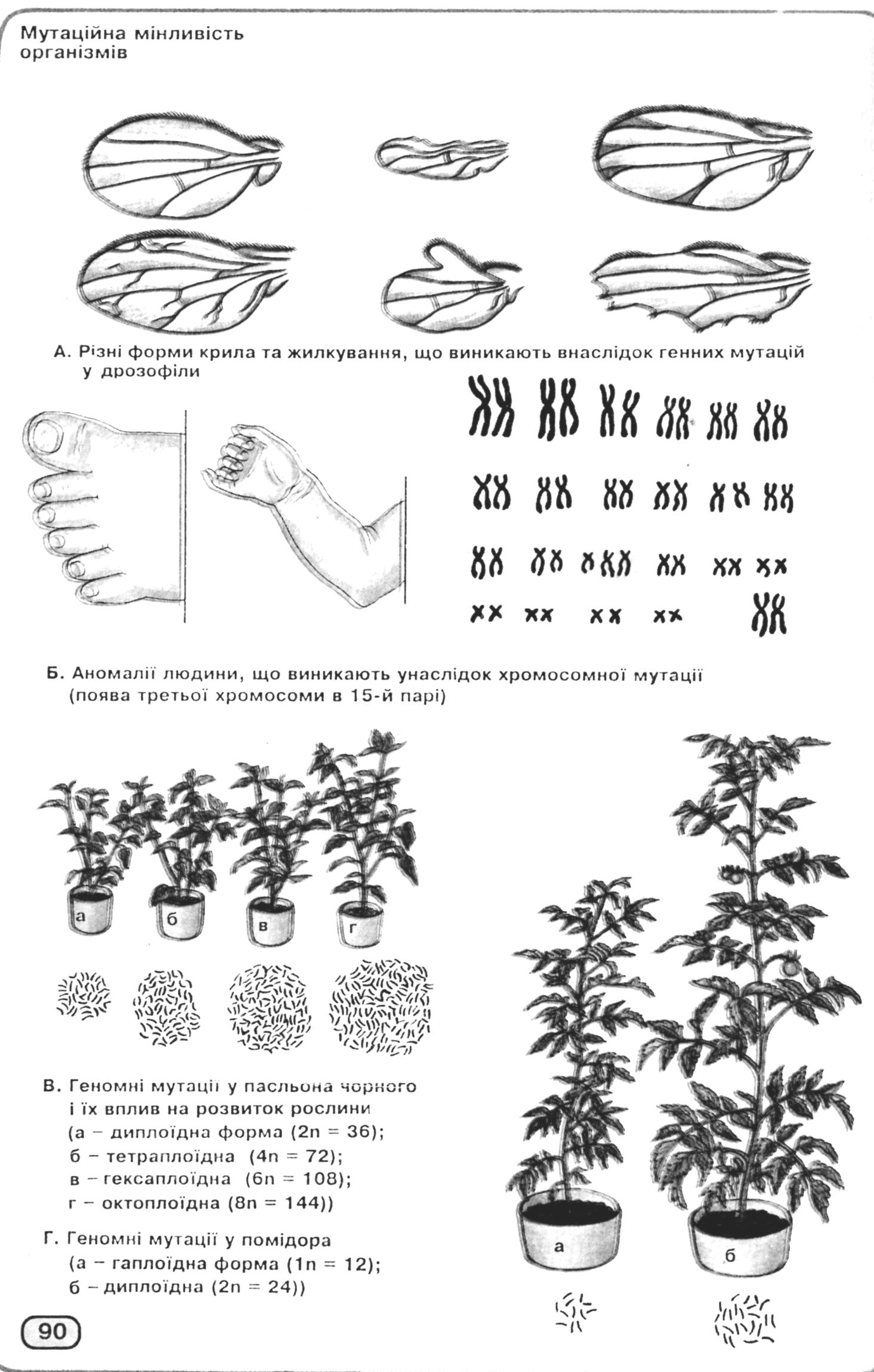

При генных мутациях изменяется нормальная последовательность нуклеотидов, свойственная дикому типу. Возникает новая, мутантная последовательность. Нормальный ген и возникшие из него мутантные гены называют аллелями. Аллели можно распознать благодаря тому, что они занимают в гомологичных хромосомах одинаковое положение и их нуклеотидные последовательности в значительной части совпадают (рис. 10.5).

Рис. 10.5. Различные формы крыльев и жилкования,

возникающие вследствие генных мутаций у дрозофилы

При генных мутациях могут происходить следующие структурные изменения:

1. Замена оснований – вместо одного азотистого основания появляется другое.

2. Изменение числа нуклеотидов:

а) вставка новой для данного гена последовательности;

б) дупликация – удвоение участка;

в) делеция: потеря одного или нескольких нуклеотидов.

3. Инверсия – поворот участка гена на 180°.

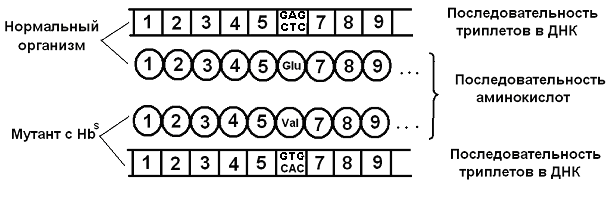

Замена оснований происходят спонтанно с частотой от 10-5 до 10-10. Это один из наиболее частых типов мутаций, имеющий большое значение, как для эволюции, так и при получении мутантов для практических и исследовательских целей. Хорошо изучены, например, мутации в генах, содержащих информацию для синтеза полипептидных компонентов красного пигмента крови — гемоглобина, так как они важны для диагностики ряда заболеваний. Например, серповидноклеточная анемия представляет собой результат замены одного основания в -цепи глобина рис. 10.6). По сравнению с нормальной -цепью здесь изменена только одна аминокислота – в положении 6 (рис. 10.3). Нормальный ген отличается от мутантного только одной парой нуклеотидов: аденин заменен в результате мутации тимином.

Рис. 10.6. Генная мутация. Замена основания в гене, содержащем информацию для синтеза -цепи гемоглобина, и соответствующая замена аминокислоты

Вставка дополнительных или удаление имеющихся нуклеотидов сдвигает последовательность триплетов, начиная от места мутации до конца гена. Возникают мутанты со «сдвигом рамки», т.е. смещением границ между кодонами (табл. 10.1).

«Сдвиг рамки» в результате вставки или делеции одного нуклеотида приводит к тому, что, начиная с места мутации, изменяются все последующие аминокислоты. Часто в результате этого внутри гена получаются триплеты-терминаторы, что приводит к обрыву полипептидной цепи.

Генные мутации проявляются в признаках в результате синтеза соответствующих белков:

Таблица 10.1