- •Часть II

- •Глава 6 6

- •Глава 7 16

- •Глава 8 58

- •Глава 9 78

- •Глава 10 110

- •Глава 11 132

- •Глава 12 170

- •Глава 6 репликация и сегрегация генетического материала

- •6.1 Репликация днк

- •6.1 Репликация днк

- •6.2 Клеточное деление у бактерии

- •6.3 Деление клеток и ядер у эукариот

- •6.3.1 Деление соматических клеток

- •6.3.2 Мейоз (редукционное деление)

- •Организм

- •7.2 От одноклеточных организмов к многоклеточным

- •7.2.1 Одноклеточные организмы

- •7.2.2 Ценобластическая организация

- •7.2.3 Объединения клеток

- •7.2.4 Многоклеточные организмы без истинных тканей

- •7.2.5 Многоклеточные организмы с истинными тканями

- •7.2.6 Структурная и функциональная организация высших организмов

- •7.3 От яйцеклетки к многоклеточному организму

- •7.3.1 Развитие многоклеточного растения

- •7.3.2 Развитие многоклеточного животного

- •Последовательные стадии развития зародыша человека

- •7.4 Дифференцировка

- •7.4.1 Омнипотентность

- •7.4.2 Дифференциальная экспрессия генов

- •7.4.3 Детерминация

- •7.4.4 Регенерация

- •7.5 Биологическое старение

- •Средняя и максимальная продолжительность жизни некоторых млекопитающих

- •7.6 Гормоны

- •7.6.1 Классификация гормонов

- •7.6.2 Химическое строение гормонов

- •Физиологическое действие гормонов млекопитающих (по Дженкину)

- •7.6.3 Регулирование выработки и секреции гормонов

- •Размножение

- •8.1 Бесполое размножение

- •8.1.1 Моноцитогенное бесполое размножение (агамогония)

- •8.2 Половое размножение (гамогония)

- •8.2.1 Образование половых клеток (гамет)

- •8.2.2 Процесс оплодотворения

- •8.2.3 Партеногенез

- •8.2.4 «Ребенок из пробирки»

- •8.3 Клонирование особей

- •8.4 Чередование поколений

- •8.5 Сравнение бесполого и полового размножения

- •Сравнение бесполого и полового размножения

- •8.6.1 Эволюционная роль самца и самки

- •8.6.2 Системы спаривания. Семья

- •Возбудимость – движение – поведение

- •9.1.1 Потенциал покоя

- •9.1.2 Возбуждение

- •9.1.3 Проведение возбуждения

- •9.1.4 Синаптическая передача возбуждения. Соединение нейронов

- •9.1.5 Научение и память

- •9.2. Движение (подвижность)

- •9.2.1 Ростовые движения

- •9.2.2. Тургорные движения

- •9.2.3. Амебоидное движение

- •9.2.4. Движение при помощи жгутиков и ресничек

- •9.2.5. Мышечное движение

- •9.3. Поведение

- •9.3.1. Врожденные формы поведения

- •9.3.2. Внутренние условия и факторы

- •9.3.3. Приобретенное поведение

- •9.3.4. Ориентация в пространстве

- •9.3.5. Биокоммуникация

- •Наследственные изменения

- •10.1.1. Изменения плоидности

- •10.1.2 Хромосомные мутации

- •10.1.3. Генные мутации и репаративные процессы

- •Изменение аллеля дикого типа и его продуктов (mPhk и полипептидной цепи) в результате вставки и делеции

- •10.2 Рекомбинации

- •10.2.1 Рекомбинация целых хромосом

- •10.2.2 Внутрихромосомная рекомбинация

- •Эволюция

- •11.1.1 Доказательства эволюции

- •11.1.2 Эволюционные теории

- •11.2 Факторы эволюции

- •11.2.1 Вид и его определение

- •11.2.2 Основы популяционной генетики

- •11.2.3 Возникновение наследственных вариантов

- •11.2.4 Направляющие факторы

- •11.2.5 Эволюция на надвидовых уровнях

- •Примеры параллельной эволюции у сумчатых и плацентарных млекопитающих

- •11.3. Пути эволюции

- •11.3.1. Возникновение жизни (биогенез)

- •11.3.2. Эволюция эукариот

- •Геохронологическая шкала

- •11.3.3 Эволюция человека.

- •Взаимоотношения организмов со средой

- •12.1 Окружающая среда

- •12.2 Условия среды

- •12.2.1 Общие геофизические условия в биосфере

- •12.2.2 Особенности субстрата

- •12.3 Организм и среда

- •12.3.1 Фактор температуры

- •12.3.2 Водный режим

- •12.3.3 Фактор света

- •12.4 Популяция и окружающая среда

- •12.4.1. Изменения плотности популяции

- •12.4.2 Влияние биологических факторов

- •12.4.3 Регулирование плотности популяции

- •12.5 Экосистемы

- •12.5.1 Структура экосистем

- •12.5.2 Физиология экосистем

- •12.5.3 Развитие экосистем

- •12.6 Человек и окружающая среда

9.2. Движение (подвижность)

Подвижность также относится к основным свойствам живого. Движение может происходить внутри живого организма и служить для транспорта веществ. Наряду с этим возможно перемещение всего тела или его частей.

9.2.1 Ростовые движения

Ростовые движения свойственны в основном растениям и выражаются в том, что из-за неравномерного роста противоположных сторон цилиндрического органа (стебля, корня) этот орган искривляется. Примером служит фототропизм – направленная реакция искривления, вызываемая односторонним освещением; побеги растений, как правило, искривляются в сторону света.

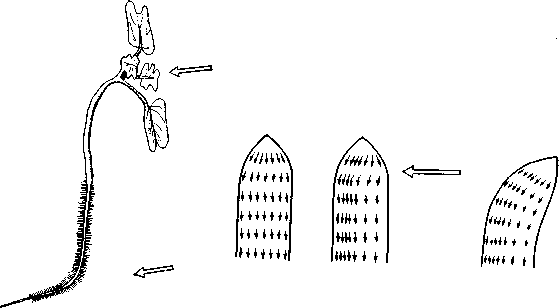

Одностороннее освещение смещает в затененную сторону поток ростового гормона ауксина, направленный обычно строго вниз (рис. 9.11). Обеднение ауксином освещенной стороны побега приводит здесь к торможению роста, а обогащение ауксином затененной стороны – к стимуляции роста, что и ведет к искривлению.

9.2.2. Тургорные движения

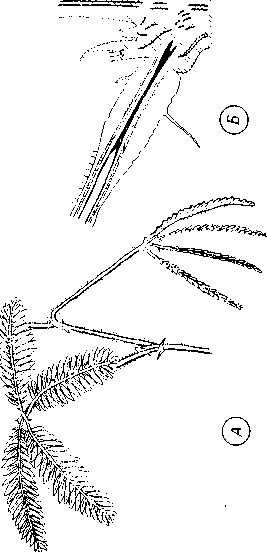

Тургорные движения – это обратимые искривления, возникающие у растений из-за неравномерного изменения тургорного давления на противоположных сторонах цилиндрического органа. Примеры: дневное приподнимание и ночное опускание листьев, например у бобовых; очень быстрый (длящийся 0,02–1 с) ответ на механическое раздражение (сейсмонастия) у мимозы, некоторых насекомоядных и других растений (рис. 9.12).

А Б

Рис. 9.11. Фототропизм (светлые стрелки – направление потока света). А Положительный фототропизм оси побега, отрицательный фототропизм зародышевого корня, поперечный фототропизм листьев проростка горчицы. Б. Поперечное смещение ауксина (черные стрелки), и начинающееся вслед за ним искривление колеоптиля овса

Рис. 9.12. Сейсмонастия у Mimosa pudica. Лист в состоянии покоя и после раздражения

9.2.3. Амебоидное движение

Амебоидное движение свойственно амебам и другим одноклеточным организмам, некоторым яйцеклеткам и клеткам многоклеточных животных (амебоцитам, фагоцитам, лейкоцитам и др.), а также миксомицетам. У клетки образуются и снова втягиваются протоплазматические отростки (псевдоподии). Амебоидное движение служит для приема пищи и для передвижения клеток (локомоции).

Согласно теории сокращения эктоплазматического мешка, за образование псевдоподий ответственны сократимые элементы (микрофиламенты) в эктоплазме. Сокращаясь в одной части клетки, они перегоняют эндоплазму в другую часть, где в результате образуются псевдоподии. В этом процессе участвуют белки актин и миозин, а также белок, связывающий молекулы актина в сеть.

9.2.4. Движение при помощи жгутиков и ресничек

Жгутики и реснички производят периодические или беспорядочные движения, служащие либо для локомоции, либо для того, чтобы создавать течение жидкости. Движение обусловлено взаимным скольжением проходящих внутри жгутика фибрилл – результатом взаимодействия белков тубулина и динеина.

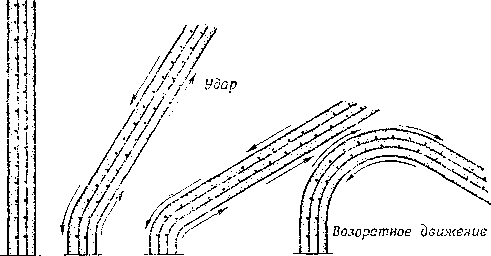

При ударе отдельной реснички происходит активное взаимное скольжение фибрилл по всей их длине одновременно, а при возвратном движении – обратное скольжение на ограниченном участке, смещающемся от основания к кончику реснички (рис. 9.13). Движения множества ресничек одной или многих клеток координированы между собой.

Рис. 9.13. Удар и возвратное движение реснички (схема). В каждой ресничке показаны две периферические фибриллы из тубулина с многочисленными боковыми отростками из динеина. Стрелки указывают направление взаимного скольжения обеих фибрилл