- •Часть II

- •Глава 6 6

- •Глава 7 16

- •Глава 8 58

- •Глава 9 78

- •Глава 10 110

- •Глава 11 132

- •Глава 12 170

- •Глава 6 репликация и сегрегация генетического материала

- •6.1 Репликация днк

- •6.1 Репликация днк

- •6.2 Клеточное деление у бактерии

- •6.3 Деление клеток и ядер у эукариот

- •6.3.1 Деление соматических клеток

- •6.3.2 Мейоз (редукционное деление)

- •Организм

- •7.2 От одноклеточных организмов к многоклеточным

- •7.2.1 Одноклеточные организмы

- •7.2.2 Ценобластическая организация

- •7.2.3 Объединения клеток

- •7.2.4 Многоклеточные организмы без истинных тканей

- •7.2.5 Многоклеточные организмы с истинными тканями

- •7.2.6 Структурная и функциональная организация высших организмов

- •7.3 От яйцеклетки к многоклеточному организму

- •7.3.1 Развитие многоклеточного растения

- •7.3.2 Развитие многоклеточного животного

- •Последовательные стадии развития зародыша человека

- •7.4 Дифференцировка

- •7.4.1 Омнипотентность

- •7.4.2 Дифференциальная экспрессия генов

- •7.4.3 Детерминация

- •7.4.4 Регенерация

- •7.5 Биологическое старение

- •Средняя и максимальная продолжительность жизни некоторых млекопитающих

- •7.6 Гормоны

- •7.6.1 Классификация гормонов

- •7.6.2 Химическое строение гормонов

- •Физиологическое действие гормонов млекопитающих (по Дженкину)

- •7.6.3 Регулирование выработки и секреции гормонов

- •Размножение

- •8.1 Бесполое размножение

- •8.1.1 Моноцитогенное бесполое размножение (агамогония)

- •8.2 Половое размножение (гамогония)

- •8.2.1 Образование половых клеток (гамет)

- •8.2.2 Процесс оплодотворения

- •8.2.3 Партеногенез

- •8.2.4 «Ребенок из пробирки»

- •8.3 Клонирование особей

- •8.4 Чередование поколений

- •8.5 Сравнение бесполого и полового размножения

- •Сравнение бесполого и полового размножения

- •8.6.1 Эволюционная роль самца и самки

- •8.6.2 Системы спаривания. Семья

- •Возбудимость – движение – поведение

- •9.1.1 Потенциал покоя

- •9.1.2 Возбуждение

- •9.1.3 Проведение возбуждения

- •9.1.4 Синаптическая передача возбуждения. Соединение нейронов

- •9.1.5 Научение и память

- •9.2. Движение (подвижность)

- •9.2.1 Ростовые движения

- •9.2.2. Тургорные движения

- •9.2.3. Амебоидное движение

- •9.2.4. Движение при помощи жгутиков и ресничек

- •9.2.5. Мышечное движение

- •9.3. Поведение

- •9.3.1. Врожденные формы поведения

- •9.3.2. Внутренние условия и факторы

- •9.3.3. Приобретенное поведение

- •9.3.4. Ориентация в пространстве

- •9.3.5. Биокоммуникация

- •Наследственные изменения

- •10.1.1. Изменения плоидности

- •10.1.2 Хромосомные мутации

- •10.1.3. Генные мутации и репаративные процессы

- •Изменение аллеля дикого типа и его продуктов (mPhk и полипептидной цепи) в результате вставки и делеции

- •10.2 Рекомбинации

- •10.2.1 Рекомбинация целых хромосом

- •10.2.2 Внутрихромосомная рекомбинация

- •Эволюция

- •11.1.1 Доказательства эволюции

- •11.1.2 Эволюционные теории

- •11.2 Факторы эволюции

- •11.2.1 Вид и его определение

- •11.2.2 Основы популяционной генетики

- •11.2.3 Возникновение наследственных вариантов

- •11.2.4 Направляющие факторы

- •11.2.5 Эволюция на надвидовых уровнях

- •Примеры параллельной эволюции у сумчатых и плацентарных млекопитающих

- •11.3. Пути эволюции

- •11.3.1. Возникновение жизни (биогенез)

- •11.3.2. Эволюция эукариот

- •Геохронологическая шкала

- •11.3.3 Эволюция человека.

- •Взаимоотношения организмов со средой

- •12.1 Окружающая среда

- •12.2 Условия среды

- •12.2.1 Общие геофизические условия в биосфере

- •12.2.2 Особенности субстрата

- •12.3 Организм и среда

- •12.3.1 Фактор температуры

- •12.3.2 Водный режим

- •12.3.3 Фактор света

- •12.4 Популяция и окружающая среда

- •12.4.1. Изменения плотности популяции

- •12.4.2 Влияние биологических факторов

- •12.4.3 Регулирование плотности популяции

- •12.5 Экосистемы

- •12.5.1 Структура экосистем

- •12.5.2 Физиология экосистем

- •12.5.3 Развитие экосистем

- •12.6 Человек и окружающая среда

8.2.2 Процесс оплодотворения

Процесс оплодотворения состоит в слиянии цитоплазмы гамет (плазмогамия) и происходящем, как правило, сразу же после этого слиянии ядер гамет в диплоидный синкарион (кариогамия или амфимиксис). Особые вещества, выделяемые гаметами (гамоны), привлекают клетку-партнера (таксис).

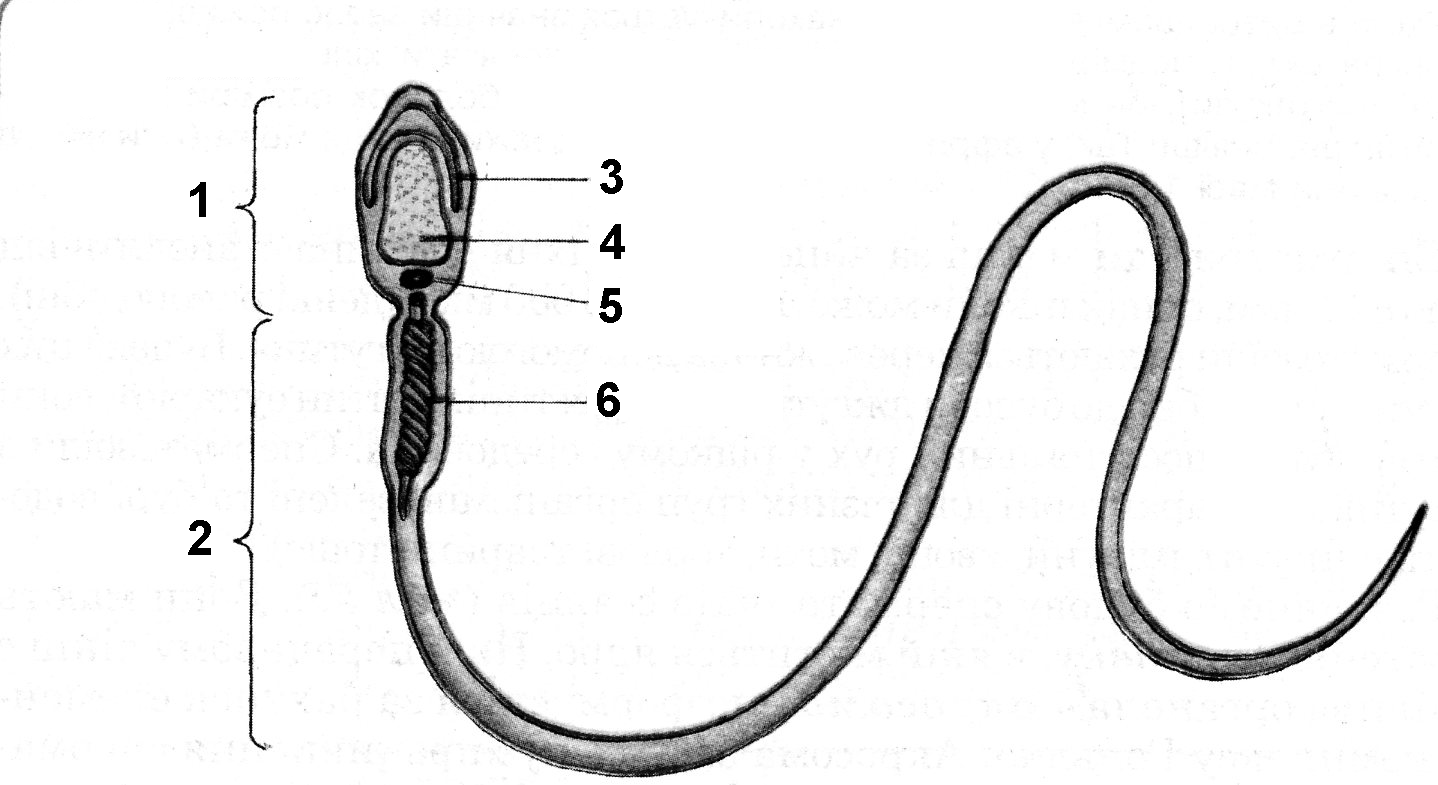

Рис. 8.7. Схема строения сперматазоида. 1 – головка, 2 – хвостик,

3 – акросома, 4 – ядро, 5 – центриоля, 6 - митохондрии

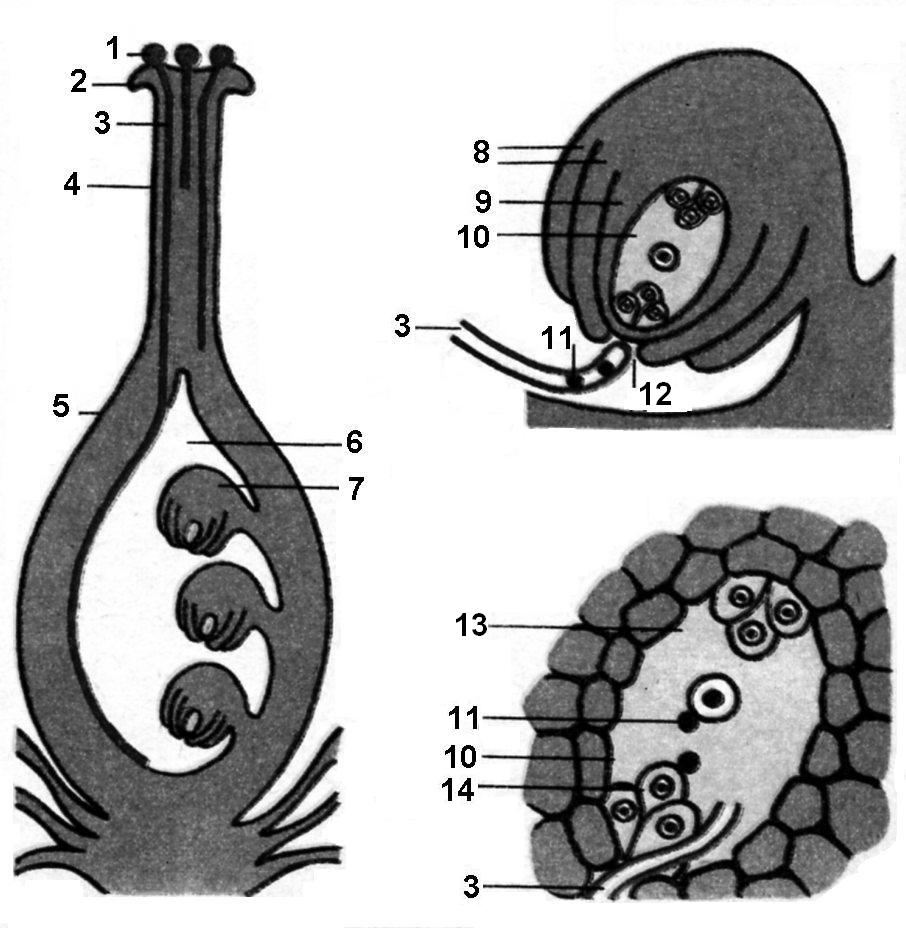

При изо- и анизогамии у многих водорослей и грибов оплодотворение происходит в воде, при оогамии это бывает редко. Для оплодотворения сперматозоиды проникают в оогонии или архегонии. У семенных растений, за исключением немногих голосеменных (гинкго, саговники), вместо жгутиковых сперматозоидов формируются голые сперматические клетки, которые прорастают к яйцеклетке, образуя пыльцевую трубку (рис. 8.8).

Всем многоклеточным животным свойственна оогамия. До оплодотворения яйцеклетка неактивна, и лишь внедрение спермия активирует ее (побуждает к развитию).

Яйцо выделяет гиногамон I, который привлекает и активирует спермии. Это антагонист андрогамона I, который выделяется спермиями и тормозит движение спермиев своего вида и чужих (предохраняет их от преждевременной растраты энергии). Сперматозоиды, несущие Y хромосому движутся быстрее, чем сперматозоиды, несущие Х хромосому, поэтому образование эмбриона мужского пола более вероятно, чем образование эмбриона женского пола.

Рис. 8.8. Рост пыльцевой трубки и двойное оплодотворение у цветкового растения. 1 – пыльцевое зерно, 2 – рыльце, 3 – пыльцевая трубка, 4 – столбик, 5 – завязь, 6 – полость завязи, 7 – семязачаток, 8 – покровы семязачатка, 9 – нуцеллус, 10 – зародышевый мешок, 11 – спермии, 12 – пыльцевход, 13 – центральная клетка зародышевого мешка, 14 – яйцеклетка

Яйцеклетка часто выпускает навстречу сперматозоиду небольшую псевдоподию (воспринимающий бугорок) и, чтобы обеспечить прочное закрепление сперматозоида своего вида на поверхности яйца, выделяет гиногамон II (на спермин других видов он не действует или почти не действует). Сперматозоид выделяет андрогамон II, который вызывает ферментативное растворение яйцевой оболочки и делает собственное приклеивание к ней обратимым.

После внедрения головки и шейки сперматозоида (хвост чаще всего остается приклеенным к оболочке яйца) появляется оболочка оплодотворения, препятствующая внедрению других спермиев. Затем, как правило, оба ядра (мужское перед этим увеличивается в объеме) движутся друг к другу и сливаются. Центриоль, содержащаяся в уже отделившейся шейке, делится на две дочерние центриоли, которые участвуют в начинающемся вскоре делении яйца (дроблении).

8.2.3 Партеногенез

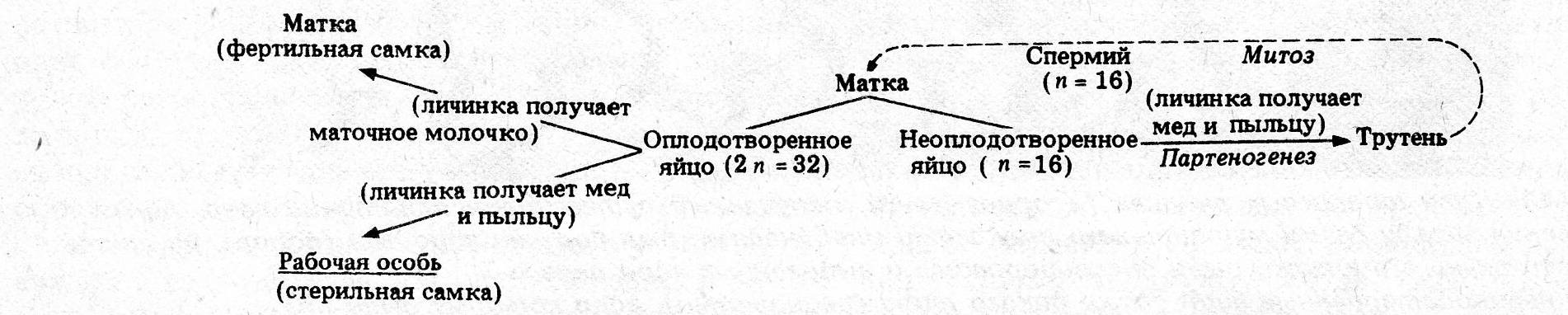

Партеногенез (девственное размножение) – это развитие организма из неоплодотворенного яйца. При диплоидном партеногенезе у тлей, дафний, коловраток, одуванчика мейоза не происходит и развитие начинается с диплоидных ооцитов 1-го или 2-го порядка. При гаплоидном партеногенезе развитие начинается с гаплоидной яйцеклетки. Возникающие организмы при этом либо гаплоидны (самцы пчел – трутни (рис. 8.9), либо вследствие процесса, компенсирующего редукцию числа хромосом, диплоидны.

Искусственный партеногенез можно вызвать у нормальных яиц, воздействуя на них различными веществами, механическим раздражением (потиранием, встряхиванием), повышением температуры или уколом.

Рис. 8.9. Схема партеногенеза в жизненном цикле семьи медоносной пчелы