- •Министерство здравоохранения республики беларусь

- •Оглавление

- •Глава 1. Патология углеводного обмена. Сахарный диабет.

- •Глава 2. Нарушения липидного обмена. Атеросклероз. Ожирение. Жировая дистрофия органов. Желчно-каменная болезнь.

- •Глава 3. Патология белкового обмена. Патология нуклеопротеидного обмена. Подагра. Голодание.

- •Глава 4. Нарушения водно-электролитного и минерального обмена. Отеки.

- •Глава 5. Патология кислотно-основного состояния (кос). Ацидозы. Алкалозы.

- •Глава 6. Патология обмена витаминов.

- •Витамин н – биотин

- •Витамин к (Нафтохиноны, антигеморрагический витамин)

- •Перечень сокращений:

- •Глава 1. Патология углеводного обмена. Сахарный диабет

- •Нарушение расщепления и всасывания углеводов

- •Лактазная недостаточность

- •Нарушения межуточного обмена углеводов

- •Синтез липидов из углеводов

- •Циклы Кори и аланина

- •Роль инсулина в регуляции обмена веществ

- •Нарушения уровня глюкозы в крови

- •Гипогликемия

- •Сахарный диабет

- •Патогенез изсд Развитие изсд включает ряд стадий:

- •Патогенез инсд

- •Тесты толерантности к глюкозе

- •Осложнения сахарного диабета

- •Диабетические ангиопатии

- •Метаболический синдром (мс) (синдром инсулинорезистентности, синдром X)

- •Задачи:

- •Глава 2. Нарушения липидного обмена. Атеросклероз. Ожирение. Жировая дистрофия органов

- •Нарушение расщепления и всасывания липидов в жкт

- •«Феномен просветления плазмы крови»

- •Патология межуточного обмена липидов. Роль печени

- •ЛипопротеиНы крови. Характеристика

- •Апопротеины

- •Холестерол, его роль в организме. Нарушение обмена холестерола

- •Атеросклероз

- •Факторы риска атеросклероза

- •Эйкозаноиды

- •Лейкотриеновый путь

- •Метаболические предпосылки развития желчно-каменной болезни

- •Образование и метаболизм фосфолипидов

- •Нарушения депонирования жира в жировых депо (ожирение, исхудание)

- •Виды ожирения

- •Жировая дистрофия и инфильтрация органов

- •Исхудание

- •Перекисное окисление липидов (пол)

- •Глава 3. Патология белкового обмена. Патология обмена нуклеопротеинов. Подагра. Голодание

- •Виды нарушения азотистого баланса

- •Белково-калорийная недостаточность

- •Нарушение переваривания и недостаток всасывания белка;

- •Нарушение биосинтеза и распада белка в органах и тканях

- •Сахарный диабет (недостаток инсулина);

- •Обмен аминокислот и его нарушение

- •Синтез других азотсодержащих соединений

- •Нарушения межуточного обмена аминокислот

- •Наследственные нарушения обмена аминокислот

- •Диспротеинемии

- •Нарушение образования и выведения конечных продуктов белкового обмена. Гиперазотемии

- •Патология обмена нуклеОпротеидов

- •Голодание

- •Лечебное голодание

- •Задачи:

- •Глава 4. Патология водно-электролитного и минерального обмена. Отеки

- •Основные механизмы регуляции водно-электролитного обмена

- •Нарушение водно-электролитного баланса

- •Дегидратация

- •Гипергидратация

- •Патология обмена макроэлементов

- •Нарушения обмена натрия

- •Нарушение обмена калия

- •Нарушение обмена магния

- •Нарушение кальциево-фосфорного обмена

- •Нарушение обмена хлора и гидрокарбоната

- •Биологическая роль и патология обмена микроэлементов

- •Железо (Fe)

- •Медь (Сu)

- •Цинк (Zn)

- •Кадмий (Сd)

- •Кобальт (Со)

- •Молибден (Мо)

- •Фтор (f)

- •Глава 5. Патология кислотно-основного состояния (кос). Ацидозы. Алкалозы

- •Роль буферных систем, легких и почек в регуляции кос

- •Показатели кос:

- •Виды нарушений кос

- •Ситуационные задачи:

- •Ответы к ситуационным задачам:

- •Глава 6. Патология обмена витаминов

- •Гиповитаминозы

- •Витамин в2 (рибофлавин)

- •Витамин в6 (пиридоксин)

- •Витамин в12 (цианокобаламин)

- •Витамин с (аскорбиновая кислота)

- •Витамин р (биофлавоноиды)

- •Фолиевая кислота

- •Недостаточность фолатов развивается более быстро, чем дефицит витамина в12. Тканевые запасы фолатов исчерпываются в течение 3-6 месяцев.

- •Витамин н – Биотин

- •Ежедневная потребность в биотине для ребенка в возрасте до 1 года – 1-15 мкг, с 1 до 7 лет – 15-30 мкг, с 7 до 15 лет – 30-100 мкг.

- •Патология обмена жирорастворимых витаминов витамин а

- •Суточная потребность для взрослого человека - около 5000 ме или 1,5 мг (1 ме - 0,344 мкг).

- •Витамин d (кальциферол)

- •Физиологические и фармакологические эффекты

- •Суточная потребность в витамине d для людей всех возрастных категорий составляет около 400 ме (10 мкг).

- •Витамин к (нафтохиноны, антигеморрагический витамин)

- •Литература:

- •Приложение

- •Показатели крови

Основные механизмы регуляции водно-электролитного обмена

Суточный обмен воды (поступление-выделение) составляет 3,6 % массы тела. У новорожденного эта величина значительно больше (около 10 %). Взрослому организму требуется примерно 2,5 л воды в сутки. Примерно столько же ее выделяется с мочой, выдыхаемым воздухом и калом.

Таблица 29. Обмен воды в организме.

|

Поступление (2,5л) |

Выделение (2,5 л) |

|

экзогенная: напитки: (1200 мл) пищевые продукты (1000 мл) |

перспирация: испарение, вентиляция (1000 мл) |

|

эндогенная: окисление питательных веществ (300 мл) |

мочевыделение (1400 мл) |

|

фекалии (100 мл) |

Наряду с этим происходит интенсивный обмен воды между секторами. Важно отметить, что существует взаимосвязь не только водного обмена с электролитным обменом, но и водно-электролитного баланса с кислотно-основным состоянием (КОС). Их объединяет два общих физико-химических закона и третий – физиологический:

электронейтральности;

изоосмолярности;

cтремление к постоянству рН.

Согласно закону электронейтральности сумма положительно заряженных катионов равна сумме отрицательно заряженных анионов.

Согласно закону изоосмолярности осмотическое давление в плазме, межклеточной и внутриклеточной жидкости должно быть одинаковым.

Третий закон выражает свойство организма постоянно поддерживать рН на нормальном уровне.

Как отмечено выше, основными клеточными ионами являются К+, Mg2+, HPO-4, SO42-, главными электролитами внеклеточного сектора – Na+, Cl-, HCO3-.

Механизмы водно-электролитного обмена между секторами не могут быть сведены только к физико-химическим процессам, так как распределение воды и электролитов связано также с особенностями функционирования мембран.

Наиболее динамичным является интерстициальный сектор, на котором отражаются потеря, накопление и перераспределение воды и сдвиги электролитного баланса прежде всего.

На обмен воды между секторами влияют следующие факторы:

проницаемость капиллярной мембраны;

величина гидростатического давления плазмы и тканевой жидкости;

осмотическое и онкотическое давление крови и тканей;

состояние лимфооттока.

Важными факторами, влияющими на распределение воды между сосудистым и интерстициальным секторами, является степень проницаемости сосудистой стенки, а также соотношение и взаимодействие гидродинамических и онкотических давлений секторов.

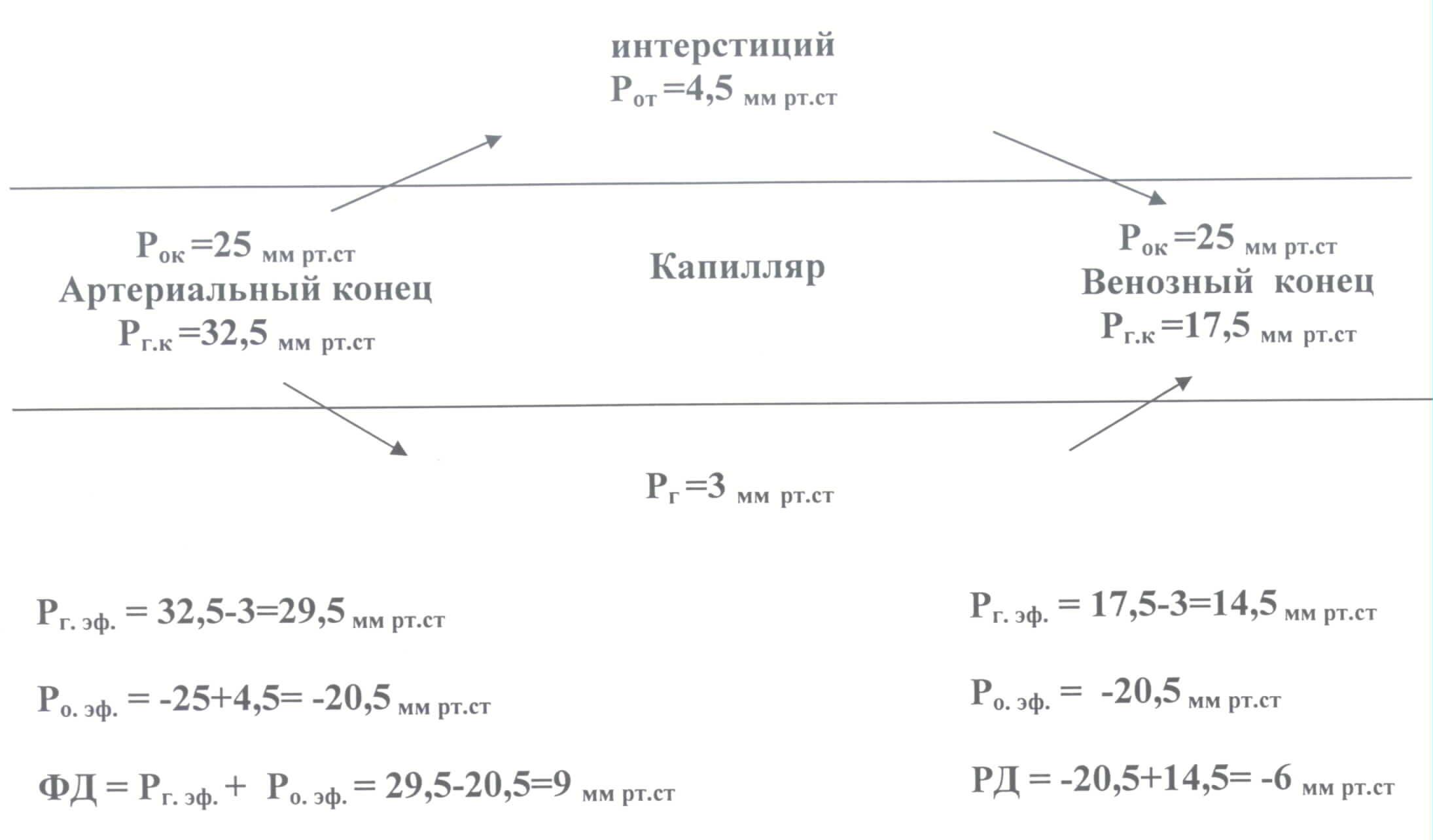

Рис. 29. Обмен воды между секторами. Значения гидростатического (Р гидр) и онкотического (Poк ) в артериальном и венозном концах капилляра и в тканях, а также фильтрационного давления (ФД) в артериальном и венозном концах капилляра.

Рок. – онкотическое давление крови

Р г.к – гидростатическое давление крови

Р г.эф. – гидростатическое эффективное давление

Р о.эф. – онкотическое эффективное давление

ФД – фильтрационное давление

РД – реабсорбционное давление

Рг – гидростатическое давление

Важную роль в распределении воды между секторами играет онкотическое давление крови. В плазме содержание белков равна 65-85 г/л, а в интерстициальном секторе – только 4 г/л. Это создает постоянную разность коллоидно-осмотического давления между секторами, обеспечивающую удержание воды в сосудистом русле.

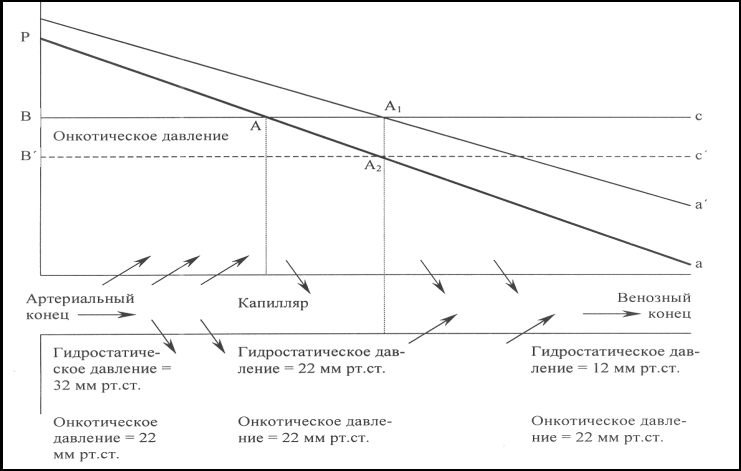

Роль гидростатического и онкотического факторов в обмене воды между секторами показана в 1896 г. американским физиологом Э. Старлингом. Согласно гипотезе Э. Старлинга переход жидкой части крови в межтканевое пространство и обратно обусловлен тем, что в артериальном конце капилляров эффективное гидростатическое давление выше, чем эффективное онкотическое давление, а в венозном участке капилляра – наоборот.

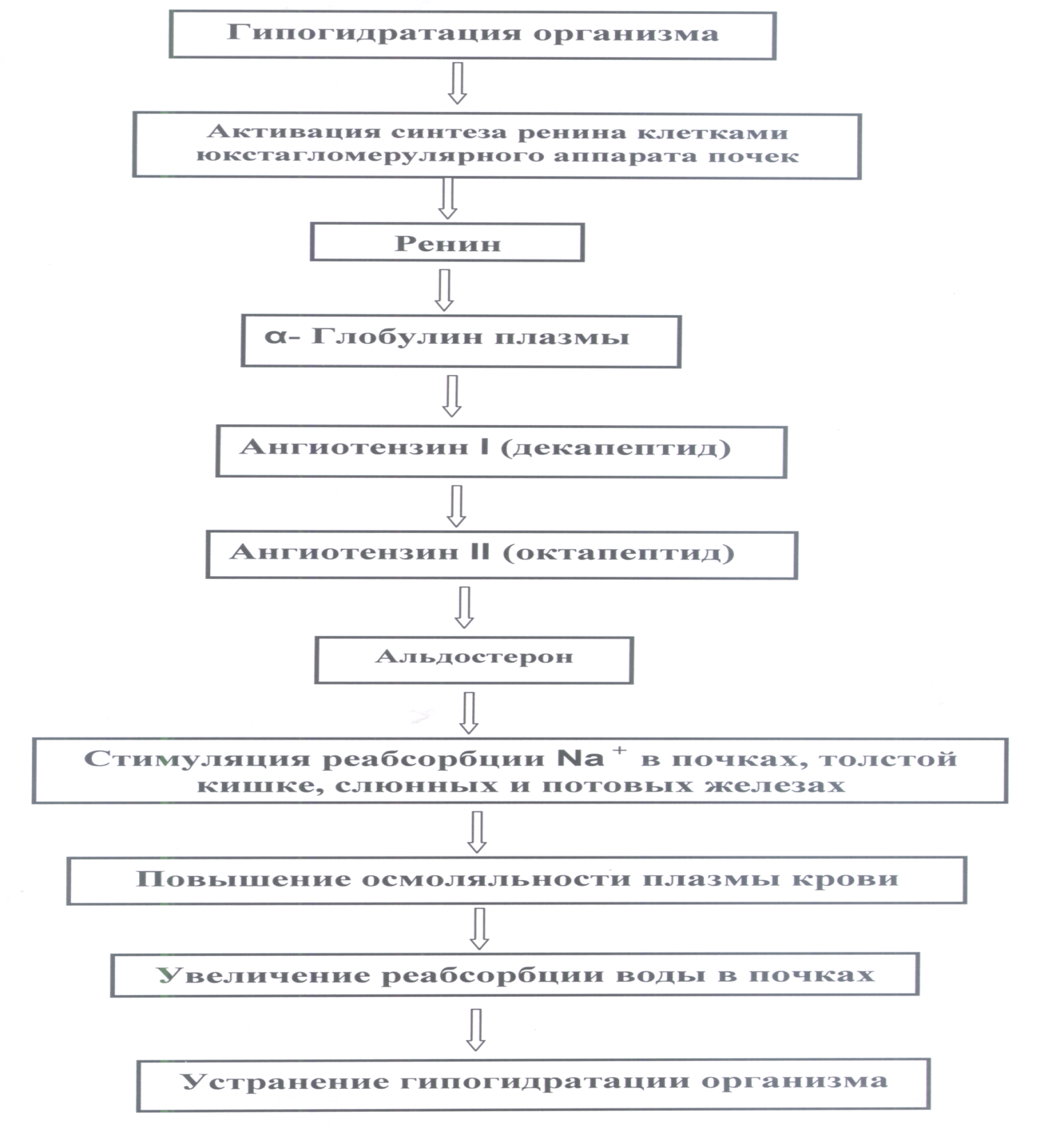

В регуляции водно-электролитного обмена большое значение имеет альдостерон и дезоксикортикостерон (минералокортикоиды клубочкового слоя коры надпочечников) (рис.31).

Рис.30. Схема гипотезы Э.Старлинга.

В почках альдостерон увеличивает реабсорбцию Nа+ в канальцах и, вследствие осмотических явлений, реабсорбцию воды. Происходит облегчение транспорта К+ и Н+ в противоположном направлении.

Рис. 31. Механизмы регуляции водно-электролитного баланса

Альдостерон сходным образом влияет на потовые, слюнные и кишечные железы. К увеличению секреции альдостерона приводят:

отрицательный баланс Nа+;

увеличение концентрации К+;

уменьшение объема циркулирующей крови (кровопотеря).

Большое влияние на водно-электролитный обмен оказывает антидиуретический гормон (АДГ, вазопрессин) – гормон нейрогипофиза. АДГ усиливает реабсорбцию воды в дистальных отделах почечных канальцев, что приводит к торможению диуреза. Естественным стимулом секреции АДГ является возбуждение осморецепторов.

Третьим гормоном, участвующим в регуляции водно-электролитного баланса является предсердный натрийуретический фактор (ПНФ) или атриопептид. Биосинтез, депонирование и секреции ПНФ происходит в специализированных клетках миокарда, локализующихся преимущественно в ушке правого предсердия. ПНФ повышает уровень клубочковой фильтрации, увеличивает диурез, экскрецию с мочой Na+, Mg2+, Ca2+, Cl-. ПНФ – мощный диуретик, его мочегонное действие в 1000 раз превосходит диуретический эффект фуросемида. ПНФ тормозит секрецию альдостерона, ренина, повышает выделение норадреналина.

На регуляцию водно-электролитного обмена влияют и другие гормоны. Глюкокортикоиды, катехоламины, тироксин могут оказывать влияние на водно-электролитный баланс косвенным путем (через изменение гемодинамики, другие стороны обмена веществ и т. д.).