- •Министерство здравоохранения республики беларусь

- •Оглавление

- •Глава 1. Патология углеводного обмена. Сахарный диабет.

- •Глава 2. Нарушения липидного обмена. Атеросклероз. Ожирение. Жировая дистрофия органов. Желчно-каменная болезнь.

- •Глава 3. Патология белкового обмена. Патология нуклеопротеидного обмена. Подагра. Голодание.

- •Глава 4. Нарушения водно-электролитного и минерального обмена. Отеки.

- •Глава 5. Патология кислотно-основного состояния (кос). Ацидозы. Алкалозы.

- •Глава 6. Патология обмена витаминов.

- •Витамин н – биотин

- •Витамин к (Нафтохиноны, антигеморрагический витамин)

- •Перечень сокращений:

- •Глава 1. Патология углеводного обмена. Сахарный диабет

- •Нарушение расщепления и всасывания углеводов

- •Лактазная недостаточность

- •Нарушения межуточного обмена углеводов

- •Синтез липидов из углеводов

- •Циклы Кори и аланина

- •Роль инсулина в регуляции обмена веществ

- •Нарушения уровня глюкозы в крови

- •Гипогликемия

- •Сахарный диабет

- •Патогенез изсд Развитие изсд включает ряд стадий:

- •Патогенез инсд

- •Тесты толерантности к глюкозе

- •Осложнения сахарного диабета

- •Диабетические ангиопатии

- •Метаболический синдром (мс) (синдром инсулинорезистентности, синдром X)

- •Задачи:

- •Глава 2. Нарушения липидного обмена. Атеросклероз. Ожирение. Жировая дистрофия органов

- •Нарушение расщепления и всасывания липидов в жкт

- •«Феномен просветления плазмы крови»

- •Патология межуточного обмена липидов. Роль печени

- •ЛипопротеиНы крови. Характеристика

- •Апопротеины

- •Холестерол, его роль в организме. Нарушение обмена холестерола

- •Атеросклероз

- •Факторы риска атеросклероза

- •Эйкозаноиды

- •Лейкотриеновый путь

- •Метаболические предпосылки развития желчно-каменной болезни

- •Образование и метаболизм фосфолипидов

- •Нарушения депонирования жира в жировых депо (ожирение, исхудание)

- •Виды ожирения

- •Жировая дистрофия и инфильтрация органов

- •Исхудание

- •Перекисное окисление липидов (пол)

- •Глава 3. Патология белкового обмена. Патология обмена нуклеопротеинов. Подагра. Голодание

- •Виды нарушения азотистого баланса

- •Белково-калорийная недостаточность

- •Нарушение переваривания и недостаток всасывания белка;

- •Нарушение биосинтеза и распада белка в органах и тканях

- •Сахарный диабет (недостаток инсулина);

- •Обмен аминокислот и его нарушение

- •Синтез других азотсодержащих соединений

- •Нарушения межуточного обмена аминокислот

- •Наследственные нарушения обмена аминокислот

- •Диспротеинемии

- •Нарушение образования и выведения конечных продуктов белкового обмена. Гиперазотемии

- •Патология обмена нуклеОпротеидов

- •Голодание

- •Лечебное голодание

- •Задачи:

- •Глава 4. Патология водно-электролитного и минерального обмена. Отеки

- •Основные механизмы регуляции водно-электролитного обмена

- •Нарушение водно-электролитного баланса

- •Дегидратация

- •Гипергидратация

- •Патология обмена макроэлементов

- •Нарушения обмена натрия

- •Нарушение обмена калия

- •Нарушение обмена магния

- •Нарушение кальциево-фосфорного обмена

- •Нарушение обмена хлора и гидрокарбоната

- •Биологическая роль и патология обмена микроэлементов

- •Железо (Fe)

- •Медь (Сu)

- •Цинк (Zn)

- •Кадмий (Сd)

- •Кобальт (Со)

- •Молибден (Мо)

- •Фтор (f)

- •Глава 5. Патология кислотно-основного состояния (кос). Ацидозы. Алкалозы

- •Роль буферных систем, легких и почек в регуляции кос

- •Показатели кос:

- •Виды нарушений кос

- •Ситуационные задачи:

- •Ответы к ситуационным задачам:

- •Глава 6. Патология обмена витаминов

- •Гиповитаминозы

- •Витамин в2 (рибофлавин)

- •Витамин в6 (пиридоксин)

- •Витамин в12 (цианокобаламин)

- •Витамин с (аскорбиновая кислота)

- •Витамин р (биофлавоноиды)

- •Фолиевая кислота

- •Недостаточность фолатов развивается более быстро, чем дефицит витамина в12. Тканевые запасы фолатов исчерпываются в течение 3-6 месяцев.

- •Витамин н – Биотин

- •Ежедневная потребность в биотине для ребенка в возрасте до 1 года – 1-15 мкг, с 1 до 7 лет – 15-30 мкг, с 7 до 15 лет – 30-100 мкг.

- •Патология обмена жирорастворимых витаминов витамин а

- •Суточная потребность для взрослого человека - около 5000 ме или 1,5 мг (1 ме - 0,344 мкг).

- •Витамин d (кальциферол)

- •Физиологические и фармакологические эффекты

- •Суточная потребность в витамине d для людей всех возрастных категорий составляет около 400 ме (10 мкг).

- •Витамин к (нафтохиноны, антигеморрагический витамин)

- •Литература:

- •Приложение

- •Показатели крови

Диспротеинемии

Содержание белков в плазме составляет 200-300 г (65-85 г/л), из них 52-65% составляют альбумины (М.м. 40-70 тыс. Д), 35,5 % – глобулины и 4 % – фибриноген.

Альбумино-глобулиновый коэффициент (А/Г) составляет 1,5-2,3.

Альбумины участвуют в поддержании коллоидно-осмотического давления (1 молекула альбумина удерживает в сосудистом русле 20 г воды) и сохранении объема циркулирующей крови (ОЦК), а также используются для построения белка, то есть выполняют пластическую функцию и частично транспортную (переносят кальций, магний, тироксин, билирубин и др.), 1 молекула альбумина обеспечивает транспорт 25-50 молекул билирубина).

Глобулины составляют 23-35%. Среди глобулинов выделяют фракции: α1, α 2, β, γ.

Альфа- и бетта-глобулины выполняют в основном транспортную функцию. Они образуют комплексные соединения с липидами, витаминами, гормонами, лекарственными веществами.

α1 -глобулины являются углеводсодержащими белками (глико-, мукопротеины), гепарин, гиалуроновая кислота, ферменты, гормоны, ЛПВП;

к α2 -глобулинам относятся церулоплазмин (участвует в транспорте меди), тироксинсвязывающий белок, протромбин.

β-глобулины участвуют в трантспорте фосфолипидов, холестерола, триглицеридов, железа (трансферрин).

В составе γ-глобулиновой фракции циркулируют иммуноглобулины, выполняющие защитную функцию, а также антитела, определяющие групповую принадлежность крови.

Белки плазмы принимают также участие в регуляции кислотно-основного состояния.

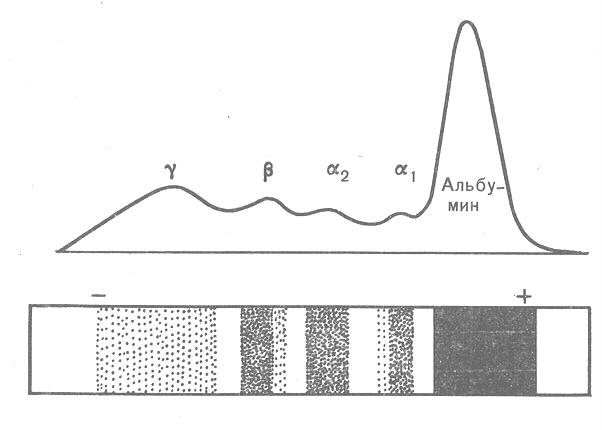

Рис.23. Электрофореграмма белков плазмы крови.

Необходимо отметить, что 1 г плазменных белков соответствует 30 г тканевых белков или 150 г веса.

Количественные и качественные изменения в белковом составе плазмы (диспротеинемии) могут проявляться в виде: гипопротеинемии, гиперпротеинемии и собственно диспротеинемии.

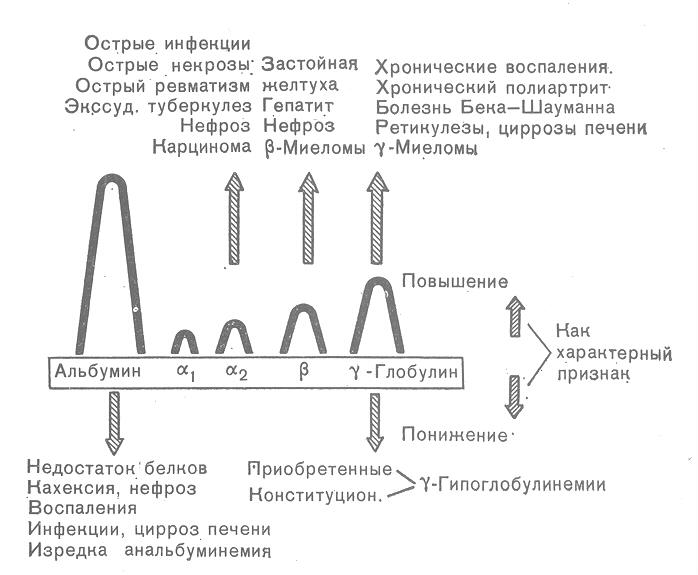

Рис.24.Изменения электрофореграммы белков плазмы крови при диспротеинемиях.

Гипопротеинемия характеризуется пониженным содержанием белков; гиперпротеинемия – повышенным. Однако эти показатели не всегда отражают имеющиеся изменения в белковом составе. В случаях разнонаправленных изменений белковых фракций, а также при дефектах синтеза отдельных белков, концентрация которых в плазме невелика, суммарное содержание белков остается неизменным. В связи с этим получил широкое распространение термин диспротеинемия.

Причинами гипопротеинемий может быть недостаточное поступление белка в организм при голодании, повреждении желудочно-кишечного тракта, при гиповитоминозах (В2 и В 6 и др.), заболеваниях печени (снижение синтеза альбумина, альфа-глобулина, фибриногена, протромбина), врожденное или приобретенное нарушение синтеза отдельных белков (антигемофильного глобулина и др.), ускоренный распад белков при лихорадке, злокачественных новообразованиях, потеря белков в результате повышения сосудистой проницаемости при ожогах, воспалении, при нефрозах и нефритах.

При выраженной гипопротеинемии возможно образование отеков.

Характер клинических симптомов при гипопротеинемиях обусловлен недостаточным содержанием тех или иных белков, выполняющих специфическую функцию. Например, недостаток антигемофильных глобулинов А или В приводит к развитию гемофилии, недостаток трансферрина – к железодефицитной анемии, недостаток церулоплазмина нарушает транспорт меди, что приводит к развитию болезни Вильсона-Коновалова, характеризующейся отложением меди в мозге и в печени. Болезнь проявляется слабоумием и жировой дистрофией печени. Недостаточное содержание гамма-глобулинов приводит к иммунодефицитным состояниям.

Относительная гиперпротеинемия наблюдается при сгущении крови. Абсолютная гиперпротеинемия чаще всего обусловлена повышением гамма-глобулинов, что бывает в период выздоровления после инфекционных заболеваний и как компенсаторная реакция при нарушении синтеза альбумина.

Диспротеинемии. Этот термин используется не только для оценки суммарного количества белков в крови, но и при изменении соотношения в содержании отдельных белковых фракций и характеризуется нарушением А/Г коэффициента.

Диспротеинемии делятся на три группы:

дисглобулинемия;

дисгаммаглобулинемия;

дисиммуноглобулинемия (Ig G, M, A, D, E).

Дисглобулинемии характеризуются изменением соотношения различных классов глобулинов (α, β, γ).

Возможно увеличение фракции α2-глобулинов (острые воспалительные процессы, дифффузные заболевания соединительной ткани), уменьшение α и β-глобулинов отмечается при патологии печени, уменьшение или увеличение уровня фибриногена – при острых и хронических воспалительных процессах.

Дисгаммаглобулинемии характеризуются появлением в плазме крови аномальных белков парапротеинов и криоглобулинов.

Проявление в крови белков с измененной структурой, не свойственной здоровому организму, обозначается как ПАРАПРОТЕИНЕМИЯ. Парапротеинемия развивается при болезни Вальденстрема, миеломной болезни.

Макроглобулинемия Вальденстрема характеризуется гиперплазией лимфоидного аппарата в костном мозге, печени, селезенке, лимфатических узлах и накоплением в сыворотке крови высокомолекулярных IgМ. Молекулярная масса макроглобулина свыше 1 000 000, что ведет к повышению вязкости крови и затруднению работы сердца. Первым и ведущим признаком болезни часто бывает геморрагический синдром. Избыток макроглобулина блокирует гемостаз на разных этапах, ингибируя факторы свертывания крови. Повышенная вязкость крови может приводить к парапротеинемической коме, связанной с нарушением кровоснабжения в артериолах и капиллярах головного мозга.

К парапротеинам относятся С-реактивный белок, который дает реакцию преципитации с полисахаридом пневмококков. Этот белок появляется в крови в острой стадии ревматизма, при инфаркте миокарда, острых панкреатитах и является реакцией клеток системы фагоцитирующих макрофагов на продукты распада тканей.

Миеломная болезнь (плазмоцитома) относится к опухолевым заболеваниям крови и костного мозга – гемобластозам. Пролиферирующие в костном мозге клетки продуцируют остеокластактивирующий фактор, что приводит к разрушению костного вещества. Содержание белка в плазме крови возрастает до 120-180 г/л, в большинстве случаев ускоряется СОЭ (60–80 мм/час).

При миеломной болезни значительно страдают почки (парапротеинемический синдром). Возникает упорная протеинурия и явления почечной недостаточности, в основе которой лежит реабсорбция парапротеинов и выпадение их в канальцах. Это наиболее частое и серьезное проявление парапротеинемии.

Криоглобулин, выпадающий в осадок при температуре ниже 40◦С, появляется в крови при миеломной болезни, нефрозе, циррозе печени, аутоиммунных заболеваниях и злокачественных новообразованиях. Появление в крови этого белка и выпадение его в осадок способствует тромбообразованию и представляет опасность для жизнедеятельности организма.

Дисиммуноглобулинемия характеризуется изменением содержания и соотношения отдельных классов иммуноглобулинов. Уменьшение всех классов иммуноглобулинов (IgG,M,A,D,E) отмечается при агаммаглобулинемии (болезнь Брутона). Возможно уменьшение образования иммуноглобулинов IgM, IgA и одновременном повышении образования IgG (при селективных гипоиммуноглобулинемиях).