- •Коллоидная химия

- •1.Коллоидные системы и предмет коллоидной химии

- •1.1. Коллоидные системы

- •1.2. Предмет коллоидной химии

- •Первый вариант количественной оценки - основной

- •Например, у частицы кубической формы с размером ребра

- •1.3. Классификация дисперсных систем

- •Классификация коллоидных систем по агрегатному состоянию фаз

- •2. Физическая химия поверхностных явлений

- •2.1. Межмолекулярные связи

- •Отличия молекулярных сил притяжения от химических:

- •Вклад различных видов энергии в общую энергию притяжения молекул

- •2.2.1. Определения поверхностного натяжения

- •1. Поверхностное натяжение численно равно работе обратимого изотермического образования единицы поверхности

- •2.2.3. Факторы, влияющие на величину поверхностного натяжения

- •1. Температура т

- •Поверхностное натяжение веществ на границе с воздухом

- •3) Природа контактирующих фаз

- •2.2.4. Экспериментальные методы определения поверхностного натяжения

- •2.3. Внутренняя (полная) удельная поверхностная энергия

- •Термодинамические характеристики поверхности некоторых жидкостей на границе их с воздухом

- •2.4. Адсорбция

- •2.4.1. Основные понятия и определения

- •2.4.2.1.Уравнение Ленгмюра(*)

- •Основные положения теории Ленгмюра:

- •Экспериментальное определение констант уравнения Ленгмюра

- •Правило Дюкло — Траубе:

- •Экспериментальное определение геометрических размеров молекулы пав

- •2.4.2.3. Изотермы адсорбции на неоднородной поверхности

- •А) теория Поляни(*)

- •Основные положения теории Поляни:

- •Основные положения теории бэт

- •Основные характеристики адсорбентов

- •Классификация адсорбентов:

- •2. По полярности

- •3. По размеру пор

- •2.4.5.2. Влияние кривизны поверхности на равновесие фаз

- •2.4.5.3. Капиллярные явления

- •2.4.5.4.Теория капиллярной конденсации

- •Условия действия капиллярных сил

- •2.4.5.5. Классификация изотерм адсорбции

- •2.4.6. Адсорбция из растворов на твердых адсорбентах

- •2.4.6.1. Молекулярная адсорбция

- •2.4.6.1.2. Основные закономерности адсорбции из растворов неэлектролитов на поверхности твердых адсорбентов)

- •2. Природа растворителя

- •3. Влияние природы адсорбента

- •4. Влияние природы адсорбтива

- •2.4.6.1.2. Основные закономерности адсорбции из растворов электролитов на поверхности твердых адсорбентов.

- •2.4.6.1.3. Ионно-обменная адсорбция

- •2.5. Смачивание. Адгезия. Когзия

- •2.5.1. Адгезия. Когзия

- •Механизм процесса адгезии

- •Несколько механизмов и теорий адгезии

- •2.5.2. Краевой угол смачивания и работа адгезии

- •2.5.3. Избирательное смачивание

- •2.5.4. Инверсия смачиваемости поверхности

- •2.5.5. Количественные характеристики процесса смачивания поверхности.

- •Qсм и b порошкообразных веществ

- •2.5.6. Измерение краевого угла смачивания

- •Использование пав для изменения смачиваемости поверхности

- •Избирательное смачивание

- •3. Молекулярно-кинетические свойства дисперсных систем

- •3.2. Диффузия в коллоидных системах

- •3.3. Седиментация суспензий

- •3.3. Седиментационно-диффузионное равновесие. Седиментационная устойчивость

- •Седиментационная устойчивость

- •4. Модель реального тела. Модель Бингама(*) – вязкопластическое тело

- •Лекция 9. .4.3. Реологические свойства реальных тел

- •Классификация тел по их реологическим свойствам

- •Вязкость агрегативно устойчивых дисперсных систем

- •4.3.2.Реологические свойства структурированных жидкообразных систем

- •Электрические свойства коллоидных растворов (золей)

- •5.1. Электрокинетические явления

- •5.2. Механизм образования дэс

- •4. Поляризация поверхности за счёт внешнего электрического поля.

- •5.3. Строение дэс

- •5.4. Факторы, влияющие на величину ζ-потенциала:

- •5.5.3. Влияние температуры на электрокинетический потенциал

- •5.5.4. Влияние рН среды

- •5.5.5. Экспериментальное определение - потенциала

- •6.Коагуляция и устойчивость дисперсных систем

- •6.1. Устойчивость дисперсных систем

- •6.2. Факторы агрегативной устойчивости

- •6.3. Ионный фактор стабилизации дисперсных систем Теория устойчивости лиофобных золей длфо

- •6.4. Коагуляция лиофобных дисперсных систем

- •6.4.1. Основные закономерности электролитной коагуляции

- •6.4.2. Кинетика электролитной коагуляции

- •6.4.3. Частные случаи электролитной коагуляции

- •6.4.4. Коллоидная защита

- •7. Лиофильные дисперсные системы. Коллоидные поверхностно-активные вещества

- •Классификация и общая характеристика пав

- •Коллоидные пав

- •2. Гидрофильно-липофильный баланс

- •Групповые числа атомных группировок

- •Применение пав

- •3. Строение мицелл пав. Солюбилизация

- •Факторы, влияющие на ккм

- •1) В растворах ипав ↑ Сэл-та ↓ ккм.

- •2) Добавление органических веществ в водные растворы пав по-разному влияет на ккм:

- •3). Влияние температуры т.

- •Значение мицеллярных растворов

- •Лиофобные дисперсные системы. Эмульсии

- •Классификация

- •Устойчивость и стабилизация эмульсий

- •Эмульгаторы

- •Механизм стабилизации:

2. Гидрофильно-липофильный баланс

Важной характеристикой молекул коллоидных ПАВ, имеющей решающее значение для их поверхностных и объемных свойств, а значит, и для их применения, является соотношение двух противоположных групп молекулы – гидрофильной и гидрофобной – ГЛБ.

В настоящее время не существует строгой теории, позволяющей определить значение ГЛБ, исходя из строения молекулы или из физико-химических свойств вещества. В качестве первого приближения пользуются предложенной Гриффином(*) и развитой Дэвисом(*) полуэмпирической системой ГЛБ, позволяющей с энергетических позиций количественно оценить и выразить в виде условных групповых чисел степень взаимодействия с водой отдельных групп, из которых состоит молекула ПАВ. Групповые числа гидрофильных групп положительны, а липофильных – отрицательны.

Числа ГЛБ способности определяют путем сравнения способности различных ПАВ к мицеллообразованию, стабилизации и т.д.

Числа ГЛБ м.б. вычислены по специальным формулам как сумма групповых чисел атомных группировок, входящих в молекулу ПАВ или определены экспериментально. Чем больше баланс сдвинут в сторону гидрофильности, тем выше число ГЛБ (от 1 до 40). ГЛБ олеата натрия - 18, олеиновой кислоты – 1, додецилсульфата натрия (C12H25OSO3Na) - 40.

NГЛБ = 7 + ∑ni ∆i

где «7» - уровень отсчета, ni - число одинаковых групп, ∆i – групповое число.

Числа ГЛБ определяют отношение работы адсорбции молекул ПАВ на границе «масло» к работе адсорбции на той же границе с фазой «вода».

Групповые числа атомных группировок

|

Гидрофильные группы |

Групповое число |

Гидрофобные группы |

Групповое число |

|

-OSO3Na |

38,7 |

-CH2- |

-0,475 |

|

-COONa |

19,1 |

-CH3 |

-0,475 |

|

-COOH |

2,1 |

-CH= |

-0,475 |

|

-OH |

1,9 |

-(CH2-CH2-O)- |

-0,15 |

Числа ГЛБ определяют области применимости ПАВ.

Применение пав

ГЛБ использование

1-4 пеногасители

3-6 эмульгаторы 2-го рода

6-8 смачиватели

8-13 эмульгаторы 1-го рода

13-20 эмульгаторы 1-го рода, солюбилизаторы

Предложенная система формальна. т.к. она исходит из стехиометрического состава соединения и не учитывает геометрических особенностей строения молекулы.

3. Строение мицелл пав. Солюбилизация

Большинство коллоидных растворов (систем) термодинамически неустойчивы. Однако существуют системы, которые могут быть истинными растворами в одних условиях, в других – золями, структурированными жидкостями или даже гелями. Растворы коллоидных ПАВ - пример самопроизвольно образующихся лиофильных гетерогенных систем с минимальной энергией, несмотря на большую межфазную поверхность.

Для такого перехода необходимо изменить концентрацию раствора, Т, рН, ввести электролит и т.д.

Изменяя условия, можно получить истинные растворы либо гетерогенные системы, частицы которых представляют собой агрегаты, состоящие из множества молекул. Такие частицы называют мицеллами.

Под мицеллой (МЦ) ПАВ понимают ассоциат дифильных молекул, лиофильные группы которых обращены к растворителю, а лиофобные группы соединяются друг с другом, образуя ядро мицеллами.

Число молекул в мицелле n – число агрегации (она может меняться в пределах n= 20-100), а сумма молекулярных масс молекул в мицелле определяет молярную массу мицеллы.

Концентрацию, при которой начинается образование МЦ, называется ККМ (СККМ). МЦ, образующиеся в водном растворе, называются прямыми, а в неполярной – обратными.

Т.о., растворы МЦобразующих ПАВ делят на 2 группы:

1) гомогенные при С< СККМ

2) микрогетерогенные при С>ККМ.

Обратимость лиофильных мицеллярных систем в том, что при разбавлении растворов мицеллы распадаются на молекулы или ионы, и системы переходят в ист. раствор.

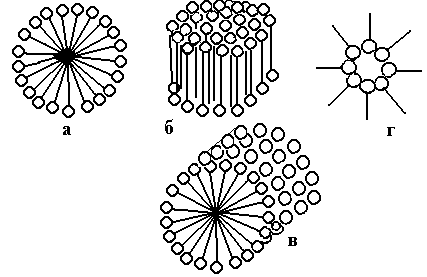

При С>ККМ, согласно Гартли(*), образуются сферические мицеллы (рис.7.1 а,г) с диаметром мицеллы d=2 длинам молекулы ПАВ.

Внутренняя часть мицелл Гартли состоит из переплетающихся углеводородных радикалов (капля неполярной жидкости, именно в ней растворяются неполярные органические вещества при солюбилизации), полярные группы молекул ПАВ обращены в водную фазу и гидратированы. Число молекул ПАВ в мицелле (число агрегации) растет в пределах узкого интервала концентраций (вблизи ККМ), а при дальнейшем увеличении концентрации практически не изменяется - увеличивается лишь число мицелл в растворе.

В неполярных растворителях полярные группы ПАВ становятся лиофобными; в результате формируются мицеллы, в которых ядро образовано полярными группами - обращенные мицеллы (рис.7.1 г). Числа агрегации в обращенных мицеллах малы по сравнению со сферическими мицеллами в водных растворах.

Размер МЦобразующих ИПАВ ↓ с ↑ Т, у НИПАВ ↑ с ↑ Т.

При увеличении концентрации СПАВ мицеллы систем проходят ряд равновесных состояний, различающихся по n, размеру и форме МЦ. МЦ стремятся принять цилиндрическую, палочкообразную, пластинчатую форму (рис.7.1 б,в).

Рис.7.1. Строение мицелл: а) - сферические; б) - дискообразные; в) - цилиндрические; г) - обращенные мицеллы

Существование пластинчатых МЦ доказано Мак Беном.

При ↑ концентрации СПАВ, превышающую ККМ в 10-50 раз в системе, ↓ подвижность мицелл и ↑ их сцепление, молекулы принимают цепочечную ориентацию, при этом образуется сетка – возникает коагуляционная структура (гель) с определенными механическими свойствами: пластичностью, прочностью, тиксотропией.

При дальнейшем удалении дисперсионной среды гель переходит в твердую макрофазу – кристалл со слоистым строением. Различным состояниям системы отвечает определенное термодинамическое равновесие:

ист.раствор ↔ сфер МЦ в р-ре ↔ анизометр.МЦ ↔ гель ↔ кристалл в р-ре

лиофильные кол.сист.

Системы с упорядоченным расположением молекул, обладающие оптической анизотропией и механическими свойствами, промежуточными между истинными жидкостями и твердыми телами, называют жидкими кристаллами.

МЦ ИПАВ обычно заряжены, их заряд зависит от кислотно-основных свойств функциональных групп ПАВ и среды, рН, наличием электролитов и т.д., при этом возможны электрофоретическая подвижность.

МЦО в неводных средах – результат действия сил притяжения между полярными группами ПАВ и взаимодействия радикалов с молекулами растворителя.

Число ассоциации n меньше от 3 до 40. Диссоциации практически нет МЦО в неводных средах может способствовать наличие Н2О, связывающей полярные группы. Она будет располагаться внутри МЦ.

Явление растворения веществ в МЦПАВ называется солюбилизацией. В водных МЦ ПАВ солюбилизируются вещества, нерастворимые в воде: С6Н6, органические красители, жиры и т.д.). В органических МЦ растворах солбилизируются молекулы воды, причем количество связанной воды может быть весьма значительным.

Вещество, солюбилизируемое раствором ПАВ называется солюбилизатом, а МЦ ПАВ – солюбилизатором.

Количественно солюбилизирующую способность характеризуют значением мольной солюбилизации Sm, т.е. концентрацией солюбилизата, приходящегося на 1 моль МЦ ПАВ.

Способность коллоидных ПАВ солюбилизировать углеводороды возрастает с увеличением концентрации ПАВ.

Способ включения в водных растворах солюбилизата может быть разный:

неполярные углеводороды внедряется в ядра МЦ;

полярные органические вещества встраиваются в МЦ между молекулами ПАВ так, чтобы их полярные группы были обращены в воду, а липофильные части молекул ориентированы параллельно радикалам ПАВ;

НПАВ (фенол) не проникают внутрь МЦ, а закрепляются на поверхности между изогнутыми полиоксиэтиленовыми цепями.

Солюбилизация в водных растворах ПАВ возрастает с увеличением гидрофобности ПАВ и гидрофильности солюбилизата.

Солюбилизация – самопроизвольный и обратимый процесс, в результате получаем устойчивую дисперсную систему.

Применение: в эмульсионной полимеризации,

получении фармацевтических препаратов, пищевых продуктов;

солюбилизация – важнейший фактор моющего действия ПАВ, звено процесса обмена веществ.