- •Предисловие

- •Глава 1 введение в микросоциологию семьи

- •Краткое содержание главы

- •1.1. Микросоциология семьи в системе социологических дисциплин

- •1.2. Феноменологический (социально-символический) и инструментальный подходы к изучению семьи

- •Социологический анализ семьи в единстве структурных и динамических координат

- •1.3. Объект и предмет микросоциологии семьи

- •1.4. Социологическое измерение фамилистических феноменов

- •1.5. Проблемы конструирования социологических теорий семьи

- •Основные положения главы 1

- •Ключевые термины

- •Книги для обязательного чтения

- •Контрольные вопросы

- •Литература

- •Глава 2 теоретические истоки микросоциологии семьи

- •Краткое содержание главы

- •2.1. Типология теоретических подходов к изучению семьи

- •Типология теоретических парадигм баррела и моргана

- •Основные теоретические подходы к изучению семьи

- •2.2. Символический интеракционизм

- •2.3. Теория обмена

- •2.4. Этнометодология, феноменологическая социология

- •2.5. Психоанализ, психодрама и социометрия

- •Карен хорни о «маскулинности» психоанализа

- •2.6. Русская социология семьи

- •Основные положения главы 2

- •Ключевые имена, термины

- •Контрольные вопросы

- •Литература

- •Глава 3 стратегия применения методов опроса, наблюдения и контент-анализа к изучению семьи

- •Краткое содержание главы

- •3.1. Социологическое исследование семьи как способ реализации системного подхода

- •3.2. Взаимодействие условий и объекта исследования в микросоциологии семьи при опросе, наблюдении и контент-анализе

- •Частота использования различных методов и процедур сбора первичной социологической информации в советских исследованиях по социологии семьи (по данным м. С. Мацковского)8

- •3.3. Специфика изучения формирования и выражения мнений при использовании опроса в области семейного поведения

- •Диспозиционная регуляция поведения респондента при опросе

- •Достоверность выявления мнений при опросе

- •Основные положения главы 3

- •Ключевые термины

- •Литература

- •Глава 4 методы исследования жизненного цикла семьи

- •Краткое содержание главы

- •4.1. Методология изучения стадий семейного цикла

- •4.2. Неполнота жизненного цикла семьи

- •Стадии и события полного и неполного семейного цикла

- •Стадии семейного развития и связанные с ними изменения семейных структур и функционирования семьи (согласно р. Хиллу и р. Роджерсу - 1964)25

- •4.3. Применение циклического подхода при изучении семейных бюджетов

- •Экономическая деятельность семьи

- •Комплектность внутрисемейных ролей в нуклеарных семьях с двумя родителями

- •4.5. Методы генеалогического исследования семьи

- •Параллелизм жизненных и творческих дат (по Шафрановскому)58

- •Геносоциограмма чарльза - невидимые узы семейной цикличности

- •4.6. Методы изучения семейных биографий и линий жизни семьи

- •Основные положения главы 4

- •Ключевые термины

- •Литература

- •Глава 5 методы социологического исследования семейного поведения

- •Краткое содержание главы

- •5.1. Исследование диспозиций семейного поведения

- •Семейное поведение как несводимое к сумме индивидуальных

- •5.2. Методика изучения совместимости потребностей супругов

- •Пирамида потребностей по маслоу

- •Удовлетворенность браком как функция степени совпадения индивидуальных потребностей супругов

- •5.3. Изучение диспозиций брачного поведения

- •5.4. Тесты по измерению удовлетворенности браком

- •Шкала любви

- •Шкала симпатии

- •Тест на уровень удовлетворенности браком

- •Типы проблемного и рутинного определения репродуктивных ситуаций

- •5.5. Методы измерения репродуктивных установок и мотивов, потребности в детях, ценности семьи и детей

- •Проявление индивидуальной потребности в детях в разных обстоятельствах жизни, описываемых разными формулировками вопросов о предпочитаемом числе детей в семье

- •Построение индекса степени удовлетворения потребности в детях (пвд)

- •Изображение объектов в семантическом пространстве

- •Просим вас принять участие в специальном испытании

- •Преобладание ценности двоих детей в семье, или установок на двухдетность, среди женщин с различным числом детей в семье (по данным исследований «Москва-76» и «Москва-78»)

- •Профили установок детности среди 1319 двухдетных москвичек в исследовании «москва-78»

- •Дифференциация установок детности среди 116 однодетных женщин (по данным исследования «Москва-76»)40

- •Экономические мотивы рождения детей по опросу 424 мужей и жен (исследование «Вильнюс-76»)42, %

- •Экономические мотивы, уровень образования и число детей в семье (по данным исследования «Вильнюс-76»)43

- •Социальные мотивы (по данным опроса «Вильнюс-76»)44

- •Мотивы рождения, по данным опроса мужей и жен в сша в 1975 г. (общенациональное исследование), %

- •5.6. Исследование социализационного (родительского) поведения

- •Типология родительских позиций (по о. Коннеру)52

- •Соотношение я и роли

- •Отношение к семейной жизни

- •Близость полюсов ключевому понятию «я»

- •Психосемантика смыслов я

- •Различие ценностей в сплоченных и конфликтных семьях (по данным исследования «Москва-78»)

- •Дифференциация семейных ценностей (по опросу 1319 двухдетных москвичек)

- •Дифференциация жизненных ценностей (по опросу 31 трехдетной москвички)

- •Профили ценности детей по оценкам двухдетных женщин (1319) я и дети

- •5.7. Методы изучения самосохранительного поведения, норм, ценностных ориентации, установок к здоровью и продолжительности жизни

- •Структура самосохранительного поведения личности

- •Гипотетические детерминанты экспектаций смерти

- •Изменение показателей самосохранительного и репродуктивного поведения в зависимости от стажа брачной жизни

- •Ключевые термины

- •Литература

- •Глава 6 социометрия супружеской совместимости и семейных отношений

- •Краткое содержание главы

- •6.1. Социологический подход к изучению взаимоотношений в семье

- •6.2. Исследование супружеской совместимости на основе межличностного восприятия семейных ролей

- •6.3. Измерение сходства и различий ролевых представлений супругов посредством техники «семантического дифференциала» (сд)

- •6.4. Тест измерения ролевой совместимости супругов (тирс)

- •Тип сплоченности семьи, любовь и дети (%)

- •Тип лидерства в семьях с разной сплоченностью - «вильнюс-76» (чем ниже величина д, тем значимее тип лидерства)

- •Тип лидерства и сплоченность семьи («Москва-78»)

- •6.5. Принципы разработки компьютерных вариантов тирс

- •Литература

- •Заключение

- •Оглавление

- •Анатолий Иванович Антонов

- •119847, Москва, Зубовский бульвар, 17

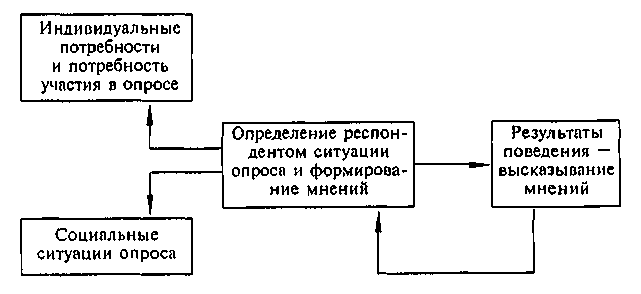

Диспозиционная регуляция поведения респондента при опросе

119

В соответствии с данной схемой можно рассматривать не только поведение опрашиваемого, но и интервьюера, анкетера. Социолог ра- ботает в какой-либо организации, его мотивация профессиональна, он прямо заинтересован в проведении интервью. Мотивация респондента к участию в опросе не столь четкая, даже если это участие каким-либо образом оплачивается.

В теоретически ориентированных исследованиях обычно апеллируют к научной и социальной значимости выявляемых мнений, тем не менее полученное согласие на участие в опросе остается неясным по своим побуждениям. Социолог, «уговорив» человека стать респондентом, при- ступает к делу в надежде, что по мере заполнения вопросника кое-что прояснится. Обычно считают, что инициируют сама семейная темати- ка, желание человека поделиться наболевшим, поговорить по душам, исповедаться. Именно здесь возникает вопрос о месте проведения оп- роса: проходит он на дому или по месту работы. В советские времена по приказу начальства люди отрывались от работы и независимо от того, выгодно это было им лично или нет, приходилось участвовать в опро- сах. Нужность этого мероприятия вышестоящим инстанциям опреде- ляла и ценность самого исследования, и отношение к ученым.

Опрос же на дому требовал от социологов большей изобретатель- ности в смысле уговаривания: ведь отнималось много времени от до- машних дел, от заботы о детях (с которыми кто-то должен был зани- маться, если это дошкольники), от ухода за больными и т. д. Но вме- сте с тем согласие участвовать в опросе в этих житейских обстоятель- ствах означало наличие мотивированности самих респондентов. Это подтверждается фактом более высокого процента заполнения и возврата оставлявшихся на дому анкет в сравнении с заполнявшимися на рабо- те. Таким образом, решение об участии в опросе есть итог действия механизма определения ситуаций, когда просьба социологов и какие- либо личные побуждения делают ситуацию опроса приемлемой (по- скольку возможность отказа всегда имеется даже у тех, кто предпочи- тает подчиняться воле начальства).

В процессе заполнения анкеты диспозиционный блок принятия решений работает активно, так как не по каждому из задаваемых рес- понденту вопросов у него есть готовое, уже сложившееся мнение. А поскольку в анкетах требуется отвечать на все вопросы без пропусков, то значит, приходится формировать некоторые мнения «на ходу». С этим связаны разного рода курьезы, когда респондентами начинают оце- ниваться несуществующие фильмы, книги, люди, товары и т. д. Вклю- чая подобные провокационные вопросы, социологи пытаются тем са- мым измерить степень осведомленности опрашиваемых. К примеру, поместив в список методов контрацепции несуществующую «мерлиа-

120

цию» и мало кому известную вазектомию, можно получить примерно одинаковые ответы об «эффективности» этих способов, последний из которых означает стерилизацию. В итоге выясняется картина слабой информированности населения о насущных проблемах, дополняемая представлением о действительно имеющем место процессе формиро- вания мнений при заполнении анкеты.

Любая анкета представляет собой больший или меньший по объе- му свод головоломок, кроссвордов и ребусов, приводящих в действие всю систему диспозиций, но прежде всего блок определения ситуаций, принятия решений о высказывании тех или иных мнений. Каждый воп- рос — новая задачка, каждый ответ — результат решения, каждое мне- ние - продукт активизации установок и ориентации личности. При опросе человек становится респондентом, т. е. исследователем экспе- риментальных ситуаций, «решателем» лабораторных задач. Исходя из сказанного, будем различать мнения, формируемые в ходе анкетиро- вания, и мнения, уже сложившиеся до опроса.

В связи с этим инструментарий опроса следует оценивать по соот- ношению этих двух типов мнений. Чем больше в анкете вопросов о том, личное отношение к чему отсутствует, тем менее профессиональ- ным является исследование. Если опрос направлен на выяснение мне- ний о демографической ситуации в стране и мире, о методах контра- цепции или лечения бесплодия, то надо позаботиться об уменьшении головоломок. Многие не имеют своего суждения о тенденциях изме- нения института семьи, о демографическом положении страны, о тре- бующихся действиях государства, поскольку это далеко от личного опыта или может даже противоречить ему. Если же изучается конкрет- ное семейное поведение, в котором участники разбираются хорошо, то важно уметь зафиксировать установки и убеждения людей, смещен- ные в сторону их семейной практики, связанные с невольной зашитой привычного опыта семейной жизни.

В социологических опросах на семейные темы следует создавать все возможности для высказывания респондентами имеющихся у них мне- ний. Сужение зоны этих возможностей вследствие дилетантизма или элементарной предвзятости существенно искажает результаты. На схе- ме 3.5 показано, что на пути получения надежной информации имеет- ся много препятствий. Социолог должен уметь контролировать осе эта- пы достижения достоверности мнений по степени их адекватности, искренности, возможности выражения и точности фиксации.

Схема 3.5 ориентирована на выявление самого сложного вида мне- ний — о своем собственном поведении о семье, о семейных взаимоот- ношениях и о жизненной истории семьи и семейных поколений. (Мне- ния о семейной политике исключены как менее сложные, поскольку

121

Схема 3.2.