- •Учреждение образования

- •Л.С. Цвирко основы

- •Пояснительная записка

- •Конспект лекций

- •Тема 1: введение. Зоология и исторический очерк ее развития план:

- •1.1 Предмет зоологии и ее место в системе биологических наук

- •1.2. Исторический очерк развития зоологии

- •1.3. История развития зоологических исследований в Беларуси

- •1.4. Основные проблемы и пути развития современной зоологии

- •1.5 Практическое значение зоологии

- •1.6 Современная классификация животных

- •Тема 2: царство простейшие –

- •Protista. Надтип саркодовые – sarcodina. Надтип

- •Жгутиконосцы – mastigophora

- •2.1. Уровни организации протистов и их основные признаки. Современная классификация простейших

- •2.2 Общие признаки организации саркодовых

- •2.3 Общие черты организации жгутиконосцев

- •Тема 3. Царство простейшие – protista. Тип апикомплексы – apicomplexa план:

- •Классификация типа

- •3.1 Особенности строения клетки споровиков. Апикальный комплекс

- •3.2 Споровики как возбудители протозойных заболеваний человека и животных

- •Тема 4. Царство простейшие – protista. Тип

- •4.1 Общая характеристика строения книдоспоридий

- •4.2 Основные черты организации и жизнедеятельности микроспоридий

- •Тема 5. Царство простейшие – protista. Тип инфузории

- •5.1 Особенности строения и жизнедеятельности инфузорий как высших простейших

- •Инфузория Dendrocometes paradoxum с разветвленными щупальцами (справа)

- •5.2 Значение простейших в природе, медицине и ветеринарной медицине

- •Тема 6: происхождение и основные принципы

- •6.1 Происхождение многоклеточных животных

- •6.2 Размножение и индивидуальное развитие многоклеточных животных

- •6.3. Классификация многоклеточных животных

- •6.4 Губки как наиболее примитивные многоклеточные животные

- •Тема 7: подцарство истинные многоклеточные –

- •Или cnidaria. Тип ctenophora – гребневики план:

- •7.1 Общая характеристика организации кишечнополостных

- •7.2 Класс Гидроидные. Основные особенности организации

- •7.3 Класс Сцифоидные. Особенности жизненного цикла сцифоидных

- •7.4 Класс Коралловые полипы. Организация коралловых полипов, геологическое значенике кораллов

- •7.6 Особенности симметрии, внешнего и внутреннего строения гребневиков

- •Тема 8. Тип плоские черви – plathelminthes. Класс

- •Ленточные черви – cestoda план:

- •8.1 Тип Плоские черви. Основные черты организации

- •8.2 Общая морфофизиологическая характеристика класса Ресничные черви, или Планарии

- •8.3 Класс Моногенетические сосальщики. Особенности строения и биологии

- •8.4 Особенности строения важнейших представителей класса Трематоды, или Дигенетические сосальщики

- •8.5 Особенности строения ленточных червей в связи с паразитизмом

- •Тема 9: группа типов немательминты – nemathelminthes: типы нематоды – nematoda,

- •9.1 Общая характеристика немательминтов

- •9.2 Тип Нематоды. Гельминты и биогельминты, особенности их размножения и развития

- •9.3 Тип Коловратки. Основные черты внешнего и внутреннего строения

- •Тема 10: тип кольчатые черви – annelida. Класс

- •10.1 Характеристика типа Кольчатые черви как высших червей

- •10.2 Класс Многощетинковые. Общие черты строения

- •Тема 11. Тип кольчатые черви – annelida. Класс малощетинковые – oligochaeta. Класс пиявки –

- •11.1 Общая морфофизиологическая характеристика класса Малощетинковые

- •11.2 Общая морфофизиологическая характеристика класса Пиявки

- •11.3 Значение кольчатых червей в природе и хозяйственной деятельности человека

- •11.4 Филогения кольчецов и их роль в эволюции беспозвоночных животных

- •Тема 12: тип членистоногие – arthropoda. Подтип хелицеровые – chelicerata. Класс паукообразные – arachnida план:

- •12.1 Общая морфофизиологическая характеристика типа Членистоногие

- •12.2 Общая характеристика подтипа Хелицеровые. Внешнее и внутреннее строение Паукообразных

- •Тема 13: тип членистоногие – arthropoda. Подтип жабродышащие – branchiata. Класс ракообразные –

- •13.1 Подтип Жабродышащие. Особенности строения ракообразных в связи с образом жизни

- •13.2 Классификация и биология низших ракообразных

- •Artemia salina (вид с брюшной стороны)

- •13.3 Классификация и биология высших ракообразных

- •13.4 Экологическая радиация ракообразных и значение

- •Тема 14: подтип трахейные – tracheata. Надкласс многоножки – myriapoda план:

- •14.1 Особенности строения и биология подтипа Трахейные

- •14.2 Общая морфофизиологическая характеристика надкласса Многоножки

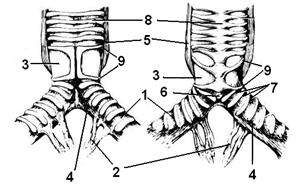

- •Chilopoda, в –мужская половая система Diplopoda, г – женская половая система

- •Тема 15: подтип трахейные – tracheata. Надкласс насекомые – insecta план:

- •15.1 Строение и жизненные процессы насекомых как высших членистоногих

- •15.2 Классификация насекомых. Характеристика основных отрядов

- •15.3 Роль насекомых в биоценозах и агроценозах

- •Тема 16: тип моллюски – mollusca. Класс брюхоногие

- •Головоногие – cephalopoda план:

- •16.1 Общая морфофизиологическая характеристика типа Моллюски

- •16.2 Строение и образ жизни брюхоногих моллюсков

- •(Схематизировано); показана радула, ее расположение

- •(Мантийная полость вскрыта, мантия отвернута вправо)

- •Ее связь с остатком целома)

- •16.3 Своеобразие в строении, физиологии, размножении и развитии двустворчатых моллюсков

- •16.4 Головоногие моллюски как высшие представители типа

- •16.5 Моллюски как важное звено в цепях питания в экосистемах

- •Тема 17 тип щупальцевые – tentaculata план:

- •17.1 Основные принципы организации представителей типа. Сегментация тела и целом. Лофофор

- •17.2 Класс Мшанки. Особенности строения, экология, распространение

- •17.3 Класс Плеченогие. Особенности строения, экология, распространение

- •17.4 Класс Форониды. Особенности строения, экология, распространение

- •Тема 18: подраздел вторичноротые – deutorostomia. Тип иглокожие – echinodermata. Тип гемихордовые – hemichordata план:

- •18.1 Особенности морфофизиологической организации иглокожих

- •18.2 Классификация иглокожих, их значение

- •18.3 Тип Гемихордовые. Общая характеристика типа

- •18.4 Особенности организации класса Кишечнодышачие

- •18.5 Характеристика класса Крыложаберные

- •Тема 19: тип хордовые – chordata. Подтип оболочники – tunicata. Подтип головохордовые –

- •19.1 Общая характеристика типа и его положение в системе животного мира

- •19.2 Морфофизиологическая характеристика различных систематических групп оболочников

- •19.3 Основные гипотезы о происхождении и эволюции оболочников

- •19.4 Особенности организации, биологии и экологии ланцетника

- •Тема 20: подтип позвоночные – vertebrata надкласс бесчелюстные – agnatha план:

- •20.1 Подтип Позвоночные как наиболее высокоразвитые хордовые животные. Классификация позвоночных

- •20.3 Класс Миксины. Основные черты строения

- •20. 4 Практическое значение круглоротых

- •Тема 21. Надкласс рыбы – pisces. Класс хрящевые рыбы

- •21.1 Морфологические особенности организации в связи с водным образом жизни

- •21.2 Физиологические особенности организации в связи с водным образом жизни

- •21.3 Размножение и развитие хрящевых рыб

- •Тема 22. Многообразие и современная система класса хрящевые рыбы план:

- •22.1 Современное распространение, многообразие и система класса

- •22.2 Значение хрящевых рыб в природе и хозяйственной деятельности человека

- •Тема 23: надкласс рыбы – pisces класс лучеперые рыбы – actinopterygii план:

- •23.1 Основные общие признаки костных рыб

- •23.2 Основные черты строения и биологии хрящевых гоноидов и кладистий

- •23.3 Морфо-физиологические и биологические особенности лучеперых рыб на примере костистых рыб

- •23.4 Основные промысловые рыбы и их рыбохозяйственное значение

- •Тема 24: надкласс рыбы – pisces. Класс лопастеперые –

- •24.1 Особенности строения и биологии латимерий

- •24.2 Особенности строения и биологии двоякодышащих

- •24.3 Кистеперые и Двоякодышащие рыбы как возможные предковые формы амфибий

- •Тема 25: экология рыб план:

- •25.1 Условия жизни рыб в водной среде, лимитирующие факторы

- •25.2 Жизненный цикл рыб. Миграции

- •Атлантическом океане

- •25.3 Ориентация и поведение рыб

- •25.4 Роль рыб в водных экосистемах и значение для человека

- •Тема 26: надкласс четвероногие, или наземные

- •26.1 Морфологические особенности строения амфибий в связи с двойной средой обитания

- •26.2 Физиологические особенности строения амфибий в связи с двойной средой обитания

- •26.3 Развитие и размножение амфибий

- •Тема 27: многообразие и современная система класса амфибии план:

- •27.1 Разнообразие экологических групп, многообразие и современная система класса

- •27.2 Экологическое и народнохозяйственное значение амфибий

- •27.3 Происхождение и эволюция амфибий

- •Тема 28: надкласс четвероногие, или наземные

- •28.1. Морфологические особенности строения и характерные черты как наземных позвоночных

- •28.2.Физиологические особенности строения и характерные черты как наземных позвоночных

- •28.3 Размножение и развитие рептилий

- •Тема 29: многообразие и современная система класса рептилии план:

- •29.1 Многообразие рептилий и особенности географического распространения

- •Подкласс Анапсиды – Anapsida

- •Подкласс Лепидозавры–Lepidosauria

- •Подкласс Архозавры (Archosauria)

- •29.2 Значение рептилий и их роль в природных экосистемах

- •29.3 Происхождение и эволюция рептилий

- •Тема 30: надкласс четвероногие, или наземные позвоночные– tetrapoda. Класс aves – птицы план:

- •30.1 Основные принципы организации систем органов птиц в связи с их адаптацией к полету

- •30.2 Особенности высшей нервной деятельности, органы чувств и ориентация птиц в пространстве

- •30.3 Размножение и характеристика эмбрионального и постэмбрионального развития

- •Тема 31: современная система класса птицы

- •31.1 Подкласс Настоящие птицы. Многообразие и современная система

- •31.2 Роль птиц в природных экосистемах и значение для человека

- •31.3 Современные палеонтологические данные и место архиоптерикса в эволюционном древе птиц

- •Тема 32: надкласс четвероногие, или наземные позвоночные – tetrapoda. Класс млекопитающие –

- •32.1 Морфологическая характеристика млекопитающих как высших позвоночных животных

- •32.1 Физиологическая характеристика млекопитающих как высших позвоночных животных

- •32.3 Размножение и развитие. Забота о потомстве

- •Тема 33: многообразие и современная система класса млекопитающие план:

- •33.1 Разнообразие млекопитающих в связи со средой обитания

- •33.2 Домашние млекопитающие и их происхождение

- •33.3 Тероморфные рептилии – предки млекопитающих

- •33.4 Экономическое и экологическое значение млекопитающих

- •Тема 34: основные этапы и закономерности эволюции животных план:

- •34.1 Эволюция животного мира, направления в эволюции систем органов

- •34.2 Основные палеохронологические этапы эволюции животных, ключевые ароморфозы животных Клеточность

- •Автотрофность

- •Ядерность

- •Колониальность

- •Многоклеточность

- •Эволюция многоклеточных животных

- •Вендский период

- •Кембрийский период

- •Карбон (каменно-угольный период)

- •Мезозой

- •Кайнозой

- •Лабораторная работа № 1

- •Лабораторная работа № 2

- •Лабораторная работа № 3

- •Лабораторная работа № 4

- •Лабораторная работа № 5

- •Лабораторная работа № 6

- •Лабораторная работа № 7

- •Лабораторная работа № 8

- •Лабораторная работа № 9

- •Лабораторная работа № 10

- •Лабораторная работа № 11

- •Лабораторная работа № 12

- •Лабораторная работа № 13

- •Лабораторная работа № 14

- •Лабораторная работа № 15

- •Лабораторная работа № 16

- •Лабораторная работа № 17

- •Лабораторная работа № 18

- •Лабораторная работа № 19

- •Лабораторная работа № 21

- •Лабораторная работа № 23

- •Лабораторная работа № 25

- •Лабораторная работа № 26

- •Лабораторная работа № 27

- •Лабораторная работа № 29

- •Лабораторная работа № 30

- •Литература

- •1 Перечень основной и дополнительной литературы

- •Примерный перечень вопросов к экзамену (семестр 1)

- •Цель и задачи учебной дисциплины

- •Место дисциплины в системе подготовки специалиста

- •Требования к уровню освоения учебной дисциплины

- •Научно-исследовательская деятельность

- •Научно-производственная деятельность

- •Производственная деятельность

- •4. Объем дисциплины и виды учебной работы

- •Тема 1 введение

- •Тема 2 царство protista – протисты. Надтип sarcodina (саркодовые). Надтип mastigophora

- •Тема 3 тип apicomplexa (апикомплексы)

- •Тема 4 тип ciliophora (инфузории, или ресничные)

- •Тема 5 тип cnidosporidia (книдоспоридии)

- •Тема 6 царство animalia – животные. Подцарство parazoa (паразоа). Тип spongia (губки)

- •Тема 7 подцарство eumetazoa (истинные многоклеточные)

- •Тема 8 раздел triploblastica – bilateria. Подраздел protostomia (первичноротые)

- •Тема 9 группа типов nemathelminthes

- •Тема 10 тип annelida (кольчатые черви)

- •Тема 11 тип arthropoda (членистоногие)

- •Тема 12 тип onychophora (онихофоры)

- •Тема 13 тип mollusca (моллюски)

- •Тема 14 тип tentaculata (щупальцевые)

- •Тема 15 подраздел deuterostomia (вторичноротые)

- •Тема 16 тип хордовые (chordata). Низшие

- •Тема 17 подтип позвоночные животные

- •Тема 18 основные этапы и закономерности эволюции животных

Тема 30: надкласс четвероногие, или наземные позвоночные– tetrapoda. Класс aves – птицы план:

30.1 Основные принципы организации систем органов птиц в связи с их адаптацией к полету

30.2 Особенности высшей нервной деятельности, органы чувств и ориентация птиц в пространстве

30.3 Размножение и характеристика эмбрионального и постэмбрионального развития

Прогрессивные черты организации птиц заключаются в более высоком уровне развития нервной системы, а в связи с этим и в более разнообразном и совершенном приспособительном поведении. В высокой и постоянной температуре тела, связанной со значительно возросшей интенсивностью обмена веществ и с более совершенной терморегуляцией .В способности к полету, что не ведет в подавляющем большинстве случаев к потере возможности передвигаться по твердому субстрату или лазать.В более совершенном размножении: насиживании яиц, обогреве, охране и выкармливании птенцов.

Птицы характеризуются большим, чем рептилии, многообразием и обилием видов. Класс включает в себя более 8 тыс. видов, объединенных в 35–40 отрядов.

30.1 Основные принципы организации систем органов птиц в связи с их адаптацией к полету

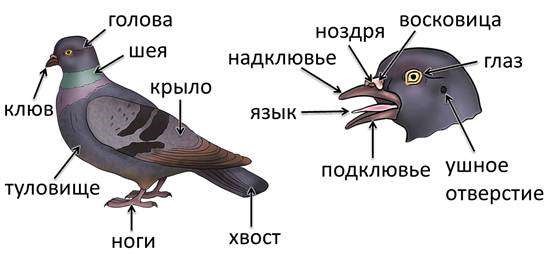

Внешнее строение птиц. Имеется голова, шея, туловище, конечности и хвост. Голова небольшая, округлая. Челюсти вытянуты в клюв и покрыты роговым чехлом. В клюве различают верхнюю часть – надклювье и нижнюю – подклювье. У основания надклювья открываются ноздри. У голубя они прикрыты мягкой, белой, вздутой кожей – восковицей, которая выполняет осязательную функцию (рисунок 30.1). Когда птицы раскрывают клюв, можно увидеть язык, зубов у них нет, это облегчает массу их черепа.

Рисунок 30.1 – Внешнее строение голубя

По бокам головы располагаются большие глаза, которые, как и у пресмыкающихся, защищены верхними и нижними веками и полупрозрачной мигательной перепонкой. За глазами находятся ушные отверстия.

Голова расположена на длинной и подвижной шее. Она позволяет птице, не меняя положения туловища, собирать корм, оглядываться по сторонам, чистить перья на всем теле.

Кожные покровы и их производные. Кожа птиц тонкая, не имеет какихлибо костных образований и почти лишена желез (исключение – копчиковая железа, секрет которой служит для смазывания перьев и для придания перьевому покрову водонепроницаемости, сильно развита у водоплавающих птиц). Обильны и разнообразны роговые производные эпидермиса: верхняя и нижняя челюсти покрыты роговыми чехлами, образующими клюв; на концах пальцев – когти; на нижней части ног – роговые щитки.

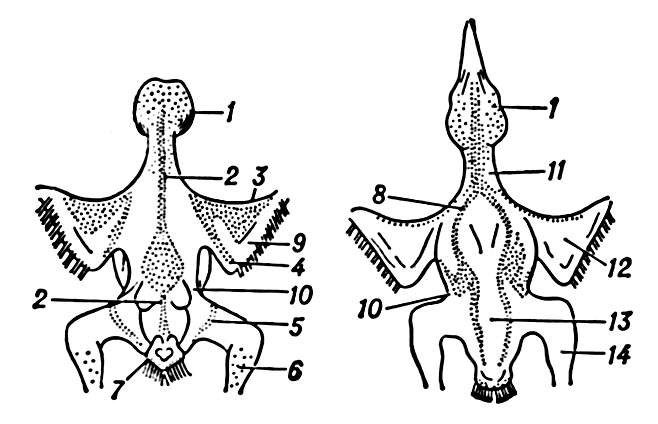

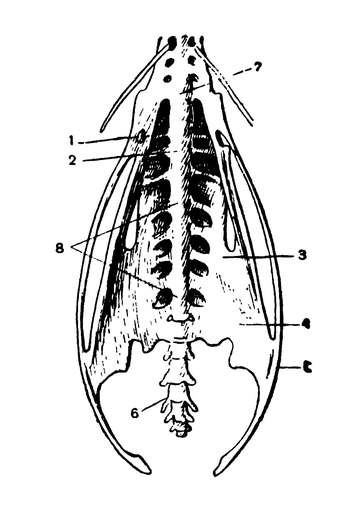

Тело покрыто перьями, которые располагаются не повсеместно, а лишь на некоторых участках – птерилиях, на других участках – аптериях – перьев вовсе или почти нет (рисунок 30.2).

слева – вид со

спинной стороны, справа – с брюшной.

Птерилии:

1 – головная; 2 –

слева – вид со

спинной стороны, справа – с брюшной.

Птерилии:

1 – головная; 2 –

спинная; 3 – крыловая; 4 – плечевая; 5 – бедренная; 6 – ножная; 7 – хвостовая; 8 – грудная. Аптерии: 9 – верхняя крыловая; 10 – боковая; 11 – шейная; 12 – нижняякрыловая; 13 – брюшная; 14 – ножная

Рисунок 30.2 – Расположение птерилий и аптерий у кедровки

(Nucifraga caryocatactes)

Такое расположение перьев имеет приспособительное значение, так как облегчает сокращение мышц, подвижность кожи и перемещение перьев на туловище, связанное с движением крыльев.

Перья птиц различны по строению и функции. Контурные перья покрывают тело снаружи. Состоят из полого стержня, к которому прикреплены две боковые пластинки – опахала. Часть стержня, к которой прикреплены опахала, называют ствол, часть стержня, которая погружена в кожу – очин (рисунок 30.3).

1 – опахало; 2 – стержень; 3 – обычная поверхность; 4 – пуховая часть; 5 – очин

Рисунок 30.3 – Строение пера

Опахало состоит из многочисленных бородок первого порядка, на которых сидят бородки второго порядка с мелкими крючочками, сцепляющими их между собой.

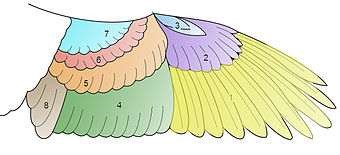

Контурные перья – основа оперенья (рисунок 30.4). В зависимости от расположения на теле различают: маховые – расположенные по заднему краю передних конечностей и формирующие лопасти крыльев; рулевые – длинные перья хвоста; кроющие – покрывающие крылья сверху и снизу; надхвостье – верхняя часть хвоста и т. д.

1 – маховые 1-го порядка; 2 – большие кроющие; 3 – крылышко; 4, 8 – маховые 2-го порядка; 5 – оперение плеча; 6 – средние кроющие; 7 – кроющие крыла

Рисунок 30.4 – Перья крыла птицы

Основная роль: предохраняют тело от потери тепла и механических воздействий; образуют гребную лопасть крыла и рулевую плоскость хвоста. Их число от 100 у колибри до 25 тыс. у лебедей.

Пуховые перья. Мелкие, находятся под контурными. Стержень их тонок, бородок второго порядка нет, поэтому опахала не образуют сомкнутых пластинок. Часто стержень пера настолько укорочен, что бородки отходят от вершины одним пучком. Такое перо называют собственно пухом. Развиты сильно у водоплавающих и видов, обитающих в холодных странах. Основная роль – уменьшение теплоотдачи.

Нитевидные перья. Находятся среди пуха. В углах рта у многих птиц имеются щетинки.

Перья регулярно сменяются. У многих птиц в году бывает не одна, а две или три линьки (меняется обычно не все оперение, а только определенные его участки). Оперение птицы должно периодически сменяться для того, чтобы выполнять свойственные ему функции. Во время процесса линьки у птиц происходит замена старого перьевого покрова на новый. Этот процесс жизненно важен для птиц. Ведь перья со временем просто изнашиваются, а также теряют свои теплозащитные свойства и отражаются на способности летать. Обновление оперения у птиц приурочено к тому времени, когда птица свободна от забот, связанных с размножением. Токовое поведение, откладка яиц, насиживание и, наконец, выкармливание выводка – все это требует больших энергетических затрат. Когда выводок распался, для многих птиц перед отлетом в южные края наступает самое подходящее время сменить старое перо на новое. Линька у разных видов птиц происходит по–разному. Куриные птицы линяют не сразу, а постепенно. Совсем медленно линяют хищные птицы. Им приходится сменять перо исподволь, чтобы летные качества птицы не ослабевали. А вот птицы, связанные с водой, и прежде всего пластинчатоклювые (гуси, лебеди, утки), чистиковые птицы, поганки, гагары и ряд других видов, которые могут прокормиться и без помощи полета, линяют бурными темпами. Они забираются в малодоступные места, в "крепи", быстро теряют там маховые и рулевые перья и на некоторое время становятся совершенно беспомощными, так как в случае опасности не могут взлететь. Кряковая утка становится нелетающей птицей на 20–25 дней. По некоторым наблюдениям, лебеди не летают 40–50 дней. При линьке происходит не только смена оперенья, но меняется и его структура (больше перьев в зимнем оперении, зимние перья длиннее и т.д.).

Мускулатура более дифференцирована, чем у рептилий, что обусловлено сложными движениями при полете, хождении, лазании, добыче пищи. Наиболее крупные мышцы, приводящие в движение крылья, располагаются на туловище, а к самим конечностям идут сухожилия. Основная масса мускулатуры располагается не на спинной стороне тела, а на груди, где лежат мышцы, приводящие в движение крылья.

Особого внимания заслуживают мышцы конечностей. Грудные мышц, прикрепляющиеся к килю грудины и достигающие 20% общей массы тела птиц, служат для опускания крыл. Лежащие под нимиподключичные мышцы имеют меньшие размеры и служат для поднятия крыльев.

Очень сложную мускулатуру имеют задние конечности (до 35 мышц). Особый интерес представляет имеющаяся у некоторых видов обходящая мышца ноги. Начинается она на тазе, тянется вдоль бедра, далее в виде тяжа перекидывается через колено и затем соединяется со сгибателем пальцев.

Птица, севшая на ветку, сгибает колени и этим движением натягивает обходящую мышцу, а, следовательно, и сгибатель пальцев, в результате чего пальцы сжимаются, плотно охватывая ветку. Чем ниже садится птица, тем сильнее натягивается обходящая мышца и тем сильнее птица обхватывает пальцами ветку. Спящая птица автоматически удерживается на ветке.

У воробьиных механизм автоматического сгибания пальцев иной. Сухожилия мышцы глубокого сгибателя пальцев, идущие к концам пальцев, имеют сильно шереховатую нижнюю поверхность и двигаются в канальцах, внутренняя поверхность которых обладает поперечными ребрами. Когда птица садится на ветку и обхватывает ее пальцами, шереховатая поверхность сухожилий под тяжестью птицы прижимается к канальцу и закрепляется на его ребрышках. В итоге пальцы фиксируются в согнутом положении и плотно обхватывают ветку без участия мышц.

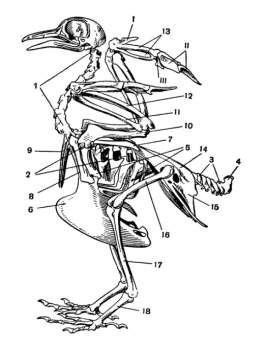

Скелет имеет ряд специфических особенностей, связанных с приспособлениями к полету и хождению по суше только на задних конечностях.Особенности строения скелета заключаются в своеобразных видоизменениях конечностей и их поясов, в легкости (пневматичность большинства костей), в прочности (срастание многих костей) всего скелета.

Позвоночник включает шейный, грудной, поясничный, крестцовый и хвостовой отделы. В связи со сложными движениями головы обладает большой длиной и прекрасной подвижностью. Включает от 11 до 25 позвонков. Первый – атлант, второй эпистрофей – имеют типичное для амниот строение. Остальные позвонки гетероцеркального типа – имеют седлообразные сочленовные поверхности, обеспечивают подвижность шейного отдела. Угол поворота головы достигает обычно 180, а у сов даже 270.

Грудные позвонки – от 3 до 10 – сращены между собой и с крестцом. Они несут ребра, подвижно соединены с грудиной (рисунок 30.5). Ребро состоит из двух отделов, спинного и грудного, подвижно соединенных друг с другом и образующих угол, направленный вершиной назад. В связи с таким строением ребер грудина при сокращении мышц может менять свое положение относительно позвоночника. Это изменяет объем грудной клетки и играет важную роль в механизме дыхания.Грудина – представляет собой широкую, слегка выгнутую наружу костную пластинку, к краям которой причленяются грудные ребра. У летающих птиц грудина несет костный киль, к которому симметрично слева и справа прикреплены мышцы, приводящие в движение крылья.

Поясничные позвонки срастаются между собой, с подвздошными костями, с крестцовыми позвонками и частью хвостовых позвонков. В итоге – сложный крестец (от 10 – до 22 позвонков) (рисунок 30.6), имеющий важное приспособительное значение в связи с опорой тела птиц только на задние конечности при движении по земле.

Истинных крестцовых позвонков только 2, как и у рептилий. Свободных хвостовых позвонков у птиц 6–9. Хвостовой отдел заканчивается копчиковой костью, или пигостилем (несколько сросшихся позвонков). Копчиковая кость служит опорой для прикрепления рулевых перьев.

1 – шейные позвонки; 2 – грудные позвонки; 3 – хвостовые позвонки; 4 – копчиковая кость; 5 – рѐбра; 6 – киль грудины; 7 – лопатка; 8 – коракоид; 9 – ключицы; 10 – плечевая

кость; 11 – лучевая кость; 12 – локтевая кость; 13 – пясть (I, II, III – пальцы); 14 – сложный крестец; 15 – седалищная кость; 16 – бедро; 17 – кости голени; 18 – цевка Рисунок 30.5 – Скелет голубя

1, 2 – первые крестцовые позвонки; 3 – подвздошная кость; 4 – седалищная кость; 5 – лобковая кость; 6 – свободные позвонки хвостового отдела; 7 – поясничный отдел позвоночника; 8 – часть хвостового отдела позвоночника, входящая в состав сложного крестца

Рисунок 30.6 – Сложный крестец гуся

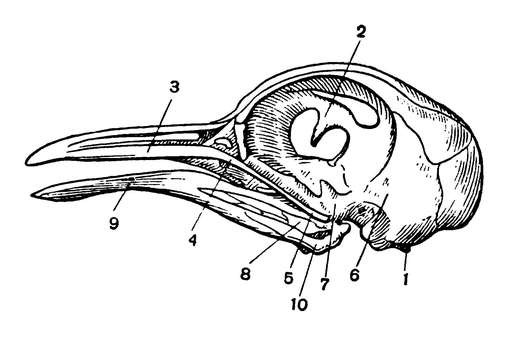

Череп по строению весьма близок к черепу рептилий. Затылочный отдел составлен обычными 4 затылочными костями – основной, двумя боковыми, верхней. Затылочный мыщелок один, как и у рептилий (рисунок 30.7). Слуховая капсула формируется 3 ушными костями, у взрослых сливаются в одну.

Крышу черепа формируют парные носовые, лобные, теменные и чешуйчатые кости.

Дно черепа образовано основной клиновидной, переднеклиновидной, небными и крыловидными костями.

Верхняя челюсть представлена межчелюстными и верхнечелюстными костями. К верхнечелюстным костям сзади причленяются палочковидные скуловые и квадратно-скуловые кости, которые соединяются с квадратными костями. В итоге – образуется характерная для птиц нижняя височная дуга, отграничивающая глазницу и височную ямку.

Нижняя челюсть состоит из сочленовной кости, зубной, пластинчатой, угловой, венечной (надугловой) костей.

Подъязычный аппарат в виде удлиненной пластинки и очень длинных рожков, гомологичных первой паре жаберных дуг, лежит в области гортани Слуховая косточка одна (стремечко).

1 – затылочный мыщелок; 2 – межглазничная перегородка; 3 – верхнечелюстная кость; 4 – скуловая кость; 5 – квадратно-скуловая кость; 6 – чешуйчатая кость; 7 – квадратная кость;

8 – сочленовная кость; 9 – зубная кость; 10 – угловая кость

Рисунок 30.7 – Череп молодого голубя (сбоку)

Существенно отличается от черепа рептилий рядом особенностей приспособительного характера: относительно крупным объемом мозговой коробки, что связано с хорошим развитием головного мозга (главным образом его полушарий), огромными глазничными впадинами, что связано с очень крупными глазами, которые у птиц являются важнейшим органом чувств; челюсти сильно вытянуты и кости их срастаются между собой – возникает весьма совершенный прочный хватательный аппарат, мозговая коробка легкая и прочная – кости мозговой коробки тонкие и срастаются очень рано, ряд костей черепа пневматичен.

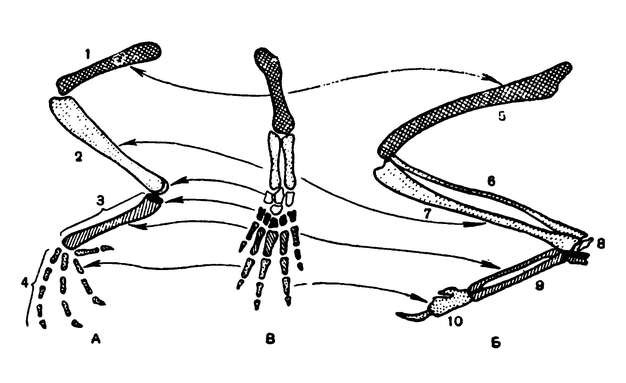

Передние конечности и их пояс в связи с приспособлениями к полету имеют ряд особенностей. Пояс состоит из лопатки, коракоида и ключицы, которые своими проксимальными концами формируют площадку для причленения плечевой кости. Лопатки длинные, саблевидно изогнутые, лежат на ребрах, по которым они могут свободно скользить. Крупный коракоид, одним концом упирается в грудину, другой конец дает опору для причленения плеча. Левая и правая ключицы срастаются между собой, образуя характерную для птиц вилочку, придающую поясу особую упругость.

Скелет крыла состоит из всех типичных для пятипалой конечности отделов:плеча, предплечья, кисти (запястье, пясть, фаланги пальцев) (рисунок 30.8). При этом плечо и предплечье существенно не изменены. Кисть имеет ряд своеобразных особенностей: запястье сильно редуцировано, его проксимальные части срастаются в две косточки, а дистальные – с пястью.Пясть состоит из двух удлиненных костей, сращенных как в проксимальном, так и в дистальном отделе и образующих в итоге сложную пястно-запястную кость – пряжку. Основной сустав – межзапястный, или интеркарпальный.Из пальцев сохраняются только три – второй, третий и четвертый, при этом только третий имеет две фаланги, а второй и четвертый – по одной.

А – нога птицы; Б – крыло; В – типичная пятипалая конечность наземного позвоночного;

1 – бедро; 2 – голень (большая и малая берцовые и ряд костей пятки); 3 – цевка; 4 – пальцы; 5 – плечо; 6 – лучевая кость; 7 – локтевая кость; 8 – остаток костей запястья; 9 – пряжка (кости запястья и пясти); 10 – пальцы.

Рисунок 30.8 – Гомология конечностей птиц и других наземных позвоночных

В связи с наличием особых мускулов, сухожилий и кожистых перепонок кости крыла соединены между собой так, что все крыло не может быть вытянуто по прямой и его отделы остаются под некоторым углом друг к другу. Отделы конечности могут двигаться только в одном направлении – в плоскости крыла, складывая и расправляя его.

Задние конечности и их пояса. Изменения связаны с тем, что при хождении вся тяжесть тела переносится на задние конечности. Большие подвздошные кости срастаются по всей их длине со сложным крестцом и этим определяется прочность таза. С подвздошными костями срастаются также крупные седалищные кости. Лобковые кости в виде тонких палочек присоединены к наружному краю седалищных. Все три кости принимают участие в образовании вертлужной впадины. На брюшной стороне левая и правая половины таза широко расставлены, что связано с откладыванием крупных яиц в скорлупе.

Бедро типичного строения. Голень состоит из двух типичных костей, однако полностью развивается только большая берцовая кость, малая берцовая кость рудиментарна и прирастает к большой берцовой. К дистальной части голени прирастает проксимальный ряд косточек предплюсны. Срастание здесь столь полное, что у взрослой птицы швы утрачиваются полностью. За голенью располагается цевка. У взрослых – из одной длинной кости. Однако эмбрионально эта кость возникает в результате срастания костей плюсны и нижнего (дистального) ряда костей предплюсны. В итоге голеностопное сочленение у птиц (как у пресмыкающихся) расположено между двумя рядами костей предплюсны, а не между предплюсной и голенью (как у амфибий). Это межпредплюсневое, или интертарзальное сочленение. Пальцев у птиц чаще бывает 4, реже 3, у африканского страуса – 2.

Органы пищеварения. У современных птиц зубов нет. Их функцию выполняют роговые чехлы, одевающие верхнюю и нижнюю челюсти. Форма клюва сильно варьирует и находится в прямой зависимости от характера пищи и способов ее добывания.

К дну ротовой полости прикреплен язык, форма которого также весьма разнообразна: у хищных птиц – язык короткий и твердый, у гусиных – мясистый и уплощенный, у дятлов и вертишеек – язык очень длинный, тонкий, у колибри – подвижен и сворачивается в трубочку, через которую они сосут нектар и др.

Слюнные железы развиты различно, у козодоев они почти отсутствуют, у стрижей их много. Слюна смачивает пищу, облегчая ее заглатывание. У некоторых птиц в слюне присутствует фермент амилаза, поэтому переваривание углеводов начинается уже во рту.

Длинный пищевод у некоторых птиц образует зоб.Он служит для временного пребыванияв нем пищи и отчасти для начала ее переваривания. Выделениями стенок зоба – «молочком» – кормят птенцов голуби, фламинго, трубконосые и др.

В железистом желудке пища подвергается воздействию секрета пищеварительных желез. Мускульный желудок выстлан плотной рогоподобной кутикулой. В нем пища перетирается благодаря сокращениям мускульных стенок желудка (до 30 сокращений в 1 с) и камешкам, которые играют роль жерновов.

Тонкий отдел кишечника относительно длинныйи зависит от характера пищи. В петле двенадцатиперстной кишки лежит поджелудочная железа. Хорошо отграниченный задний отдел кишечник сравнительно короток и не дифференцирован на толстую и прямую кишку. На границе между толстым и тонким отделами кишечника у большинства птиц имеются два небольших слепых выроста. Короткая толстая кишка открывается в клоаку. На спинной стороне толстой кишки у многих птиц имеется слепой вырост – фабрициева сумка, играющая роль железы внутренней секреции и участвующая в иммунологической защите организма. Печень большая, двухлопастная. Желчный пузырь имеется у большинства видов (у голубя его нет). Желчный проток открывается в двенадцатиперстную кишку.

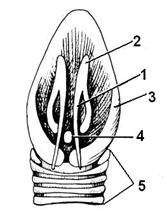

Органы дыхания. Гортанная щель ведет в трахею, верхняя часть которой образует гортань (поддерживается непарным перстневидным хрящем и парными черпаловидными хрящами). Это верхняя гортань и не играет роли голосового аппарата (рисунок 30.9).

1 – дорсальная часть черпаловидного хряща; 2 – черпаловидный хрящ; 3 – перстневидный хрящ; 4 – предперстневидный хрящ; 5 – трахея

Рисунок 30.9 – Верхняя гортань голубя

Нижняя гортань – свойственная только птицам. Она располагается в месте разделения трахеи на два бронха и представляет расширение, поддерживаемое костными кольцами (рисунок 30.10).

Внутрь полости нижней гортани от ее стенок вдаются наружные голосовые перепонки, а снизу, от места ветвления трахеи, вдаются внутренние голосовые перепонки. Голосовые перепонки в связи с сокращением специальных мышц могут менять положение и форму, чем и обуславливается разнообразие издаваемых ими звуков.

1 – бронх; 2 – бронхидесмус; 3 – межкольцевая мембрана; 4 – внутренняя барабанная перепонка, 5 – трахейно-бронхиальные мышцы; 6 – козелок; 7 – наружная барабанная мембрана; 8 – трахея; 9 – барабан

Рисунок 30.10 – Нижняя гортань голубя

Верхние дыхательные пути имеют важное значение для терморегуляции: при повышении температуры внешней среды дыхание птиц резко учащается и становится поверхностным, одновременно происходит очень сильное расширение кровеносных сосудов в полости рта и в глотке – возникает усиленная отдача тепла из организма птицы.

Легкие представляют собой не полые мешки, как у амфибий и отчасти у рептилий, а плотные губчатые тела, прикрепленные к спинной стенке грудной клетки. Бронхи, войдя в легкие, многократно дихотомически ветвятся, и их главные разветвления пронизывают легкие насквозь и впадают в воздушные мешки. Ветки бронхов соединяются между собой тонкими каналами – третичными бронхами или парабронхами. Стенки парабронхов имеют небольшие углубления, оплетенные кровеносными капиллярами – именно здесь происходит насыщение крови кислородом. Объем воздушных мешков примерно в 10 раз превосходит объем легких. Воздушные мешки располагаются между различными внутренними органами, а их ответвления проходят между мышцами под кожу и заходят в пневматические кости. У птиц имеется два шейных, один межключичный, две-три пары грудных и одна пара крупных брюшных.

Основная роль воздушных мешков заключаются в том, что они обеспечивают механизм дыхания.Мешки растягиваются, и воздух по центральному бронху с силой засасывается в задние воздушные мешки.При первом вдохе в задние воздушные мешки попадает богатый кислородом воздух. При первом выдохе из задних воздушных мешков в легкие поступает воздух с большим содержанием кислорода. На этой фазе дыхания происходит основное окисление крови.

При втором вдохе воздух из легких перемещается в передние воздушные мешки. При втором выдохе воздух из передних воздушных мешков выталкивается наружу. Таким образом, движение воздуха в дыхательной системе птиц происходит всегда в одном направлении: из задних воздушных мешков через легкие в передние воздушные мешки и наружу.

Кроме этого, воздушные мешки при усиленной работе мускулатуры во время полета, предохраняют ее от перегревания, так как относительно холодный воздух обтекает практически все внутренние органы, а частично и мускулатуру.

Воздушные мешки уменьшают трение между органами во время полета, плотность тела и т.д.

Частота дыхания у разных видов различна. У голубя в состоянии покоя число дыханий в одну минуту в среднем равно 26, при ходьбе – 77, в полете – 400.

Органы кровообращения. Основная особенность – полное разделение артериальной и венозной крови, что обуславливается строением их сердца и отводящей системы артериальных дуг.

Кровеносная система состоит из четырехкамерного сердца – двух предсердий и двух желудочков. Поэтому артериальная и венозная кровь полностью разделена и во все органы, кроме легких, поступает чистая артериальная кровь. При движении по телу кровь проходит два круга: большой круг – от левого желудочка сердца по всему телу до правого предсердия ималый (легочный) круг – от правого желудочка сердца через легкие до левого предсердия.

Сердце мощное и способно усиливать свою работу в десятки раз. Так, у голубя в покое оно сокращается 165 раз в минуту, а в полете – 550 раз.

Прогрессивной чертой птиц является и общее увеличение объема крови (у костистых рыб масса крови составляет примерно 3% массы тела, у бесхвостых амфибий – 6%, у птиц – 9%). Поэтому и обмен веществ протекает очень интенсивно и температура тела у птиц в среднем около 38–42°С, а у некоторых мелких достигает до 44,5–45 °С. Подтверждением высокого уровня метаболизма у птиц служит и уровень артериального давления (у голубя он равен 135/105, а у чешуйчатых рептилий – 80/60... 14/10 мм рт. ст.).

Артериальная система. От левого желудочка отходит единственная правая дуга аорты, которая вскоре отдает парные безымянные артерии, в свою очередь, делящиеся на парные сонные и подключичные артерии. Так снабжаются кровью голова, пояс передних конечностей и сами конечности. Дуга аорты огибает сердце с правой стороны и в виде спинной аорты тянется под позвоночником к хвостовому отделу тела. От спинной аорты отходят непарные внутренностная и брыжеечная артерии (к желудку и кишечнику). Парные бедренные и седалищные артерии снабжают кровью мышцы брюшной стенки, органы таза и задние конечности с их поясом.

От правого желудочка отходит общая легочная артерия, несущая венозную кровь. Она распадается на левую и правую легочные артерии.

Венозная система. Венозная кровь от головы собирается в парные яремные вены. Сливаясь с парными подключичными венами, они образуют левую и правую передние полые вены, изливающие кровь в правое предсердие. Венозная система туловищной области весьма похожа на таковую у рептилий. Основные отличия в том, что: брюшная вена, образующая у рептилий воротную систему печени, у птиц функционально заменена копчиково-брыжеечной веной, частично редуцирована воротная система почек. Задняя полая вена впадает в правое предсердие.

Важное и принципиально новое физиологическое свойство птиц заключается в многообразии у них механизмов терморегуляции (химической и физической). Химическая терморегуляция состоит в изменении интенсивности обмена, т.е. величины теплопродукции в зависимости от температуры внешней среды, количества и качества потребляемой пищи. Пример: падение внешней температуры с 33 до 10 °С вызывает у воробья повышение потребления кислорода в 3 раза. Физическая терморегуляция заключается в изменении величины теплоотдачи. Существенное значение у птиц имеет тепловая отдышка (или полипное): учащение дыхания приводит к увеличению отдачи тепла с выдыхаемым воздухом и испарению влаги из органов дыхания и дыхательных путей. Этим способом мелкие птицы могут рассеять около половины накопленного в теле тепла. У крупных птиц рассеивание тепла таким образом может даже превосходить теплопродукцию. Благодаря этому страусы и даже голуби могут выдерживать почти без перегревания температуру среды в 51 °С.

Выделительная система устроена сходно с органами выделения рептилий. У эмбрионов птиц закладываются туловищные почки, которые впоследствии замещаются тазовыми почками. Большое количество нефронов, исчисляемое десятками тысяч. В строении нефронов характерна редукция сосудистого клубка. Мочеотделение происходит в большей мере за счет секреторной деятельности извитых канальцев. Основным продуктом белкового обмена является мочевая кислота – возникает не мочевинный, как у рыб, амфибий и млекопитающих, а мочевокислотный тип обмена, как у рептилий. Но относительный размер почек больший, чем у рептилий и даже млекопитающих – прямая связь с очень интенсивным общим обменом веществ у птиц. От них отходят парные мочеточники, открывающиеся в клоаку. Моча у птиц проходит через мочевыводящие пути очень быстро, что связано с плохой растворимостью мочевой кислоты и возможностью закупорки мочевыми солями проводящих путей. С этим же связано и отсутствие у птиц мочевого пузыря. Потеря воды при мочеиспускании у птиц невелика, так как в клоаке происходит обратное всасывание воды из мочи в организм. Это обстоятельство наряду с отсутствием сколько-нибудь значительного кожного испарения обуславливает ничтожную потребность птиц в поглощении воды. Многие виды не пьют воду вовсе (большинство хищных птиц, некоторые воробьиные).