- •Учреждение образования

- •Л.С. Цвирко основы

- •Пояснительная записка

- •Конспект лекций

- •Тема 1: введение. Зоология и исторический очерк ее развития план:

- •1.1 Предмет зоологии и ее место в системе биологических наук

- •1.2. Исторический очерк развития зоологии

- •1.3. История развития зоологических исследований в Беларуси

- •1.4. Основные проблемы и пути развития современной зоологии

- •1.5 Практическое значение зоологии

- •1.6 Современная классификация животных

- •Тема 2: царство простейшие –

- •Protista. Надтип саркодовые – sarcodina. Надтип

- •Жгутиконосцы – mastigophora

- •2.1. Уровни организации протистов и их основные признаки. Современная классификация простейших

- •2.2 Общие признаки организации саркодовых

- •2.3 Общие черты организации жгутиконосцев

- •Тема 3. Царство простейшие – protista. Тип апикомплексы – apicomplexa план:

- •Классификация типа

- •3.1 Особенности строения клетки споровиков. Апикальный комплекс

- •3.2 Споровики как возбудители протозойных заболеваний человека и животных

- •Тема 4. Царство простейшие – protista. Тип

- •4.1 Общая характеристика строения книдоспоридий

- •4.2 Основные черты организации и жизнедеятельности микроспоридий

- •Тема 5. Царство простейшие – protista. Тип инфузории

- •5.1 Особенности строения и жизнедеятельности инфузорий как высших простейших

- •Инфузория Dendrocometes paradoxum с разветвленными щупальцами (справа)

- •5.2 Значение простейших в природе, медицине и ветеринарной медицине

- •Тема 6: происхождение и основные принципы

- •6.1 Происхождение многоклеточных животных

- •6.2 Размножение и индивидуальное развитие многоклеточных животных

- •6.3. Классификация многоклеточных животных

- •6.4 Губки как наиболее примитивные многоклеточные животные

- •Тема 7: подцарство истинные многоклеточные –

- •Или cnidaria. Тип ctenophora – гребневики план:

- •7.1 Общая характеристика организации кишечнополостных

- •7.2 Класс Гидроидные. Основные особенности организации

- •7.3 Класс Сцифоидные. Особенности жизненного цикла сцифоидных

- •7.4 Класс Коралловые полипы. Организация коралловых полипов, геологическое значенике кораллов

- •7.6 Особенности симметрии, внешнего и внутреннего строения гребневиков

- •Тема 8. Тип плоские черви – plathelminthes. Класс

- •Ленточные черви – cestoda план:

- •8.1 Тип Плоские черви. Основные черты организации

- •8.2 Общая морфофизиологическая характеристика класса Ресничные черви, или Планарии

- •8.3 Класс Моногенетические сосальщики. Особенности строения и биологии

- •8.4 Особенности строения важнейших представителей класса Трематоды, или Дигенетические сосальщики

- •8.5 Особенности строения ленточных червей в связи с паразитизмом

- •Тема 9: группа типов немательминты – nemathelminthes: типы нематоды – nematoda,

- •9.1 Общая характеристика немательминтов

- •9.2 Тип Нематоды. Гельминты и биогельминты, особенности их размножения и развития

- •9.3 Тип Коловратки. Основные черты внешнего и внутреннего строения

- •Тема 10: тип кольчатые черви – annelida. Класс

- •10.1 Характеристика типа Кольчатые черви как высших червей

- •10.2 Класс Многощетинковые. Общие черты строения

- •Тема 11. Тип кольчатые черви – annelida. Класс малощетинковые – oligochaeta. Класс пиявки –

- •11.1 Общая морфофизиологическая характеристика класса Малощетинковые

- •11.2 Общая морфофизиологическая характеристика класса Пиявки

- •11.3 Значение кольчатых червей в природе и хозяйственной деятельности человека

- •11.4 Филогения кольчецов и их роль в эволюции беспозвоночных животных

- •Тема 12: тип членистоногие – arthropoda. Подтип хелицеровые – chelicerata. Класс паукообразные – arachnida план:

- •12.1 Общая морфофизиологическая характеристика типа Членистоногие

- •12.2 Общая характеристика подтипа Хелицеровые. Внешнее и внутреннее строение Паукообразных

- •Тема 13: тип членистоногие – arthropoda. Подтип жабродышащие – branchiata. Класс ракообразные –

- •13.1 Подтип Жабродышащие. Особенности строения ракообразных в связи с образом жизни

- •13.2 Классификация и биология низших ракообразных

- •Artemia salina (вид с брюшной стороны)

- •13.3 Классификация и биология высших ракообразных

- •13.4 Экологическая радиация ракообразных и значение

- •Тема 14: подтип трахейные – tracheata. Надкласс многоножки – myriapoda план:

- •14.1 Особенности строения и биология подтипа Трахейные

- •14.2 Общая морфофизиологическая характеристика надкласса Многоножки

- •Chilopoda, в –мужская половая система Diplopoda, г – женская половая система

- •Тема 15: подтип трахейные – tracheata. Надкласс насекомые – insecta план:

- •15.1 Строение и жизненные процессы насекомых как высших членистоногих

- •15.2 Классификация насекомых. Характеристика основных отрядов

- •15.3 Роль насекомых в биоценозах и агроценозах

- •Тема 16: тип моллюски – mollusca. Класс брюхоногие

- •Головоногие – cephalopoda план:

- •16.1 Общая морфофизиологическая характеристика типа Моллюски

- •16.2 Строение и образ жизни брюхоногих моллюсков

- •(Схематизировано); показана радула, ее расположение

- •(Мантийная полость вскрыта, мантия отвернута вправо)

- •Ее связь с остатком целома)

- •16.3 Своеобразие в строении, физиологии, размножении и развитии двустворчатых моллюсков

- •16.4 Головоногие моллюски как высшие представители типа

- •16.5 Моллюски как важное звено в цепях питания в экосистемах

- •Тема 17 тип щупальцевые – tentaculata план:

- •17.1 Основные принципы организации представителей типа. Сегментация тела и целом. Лофофор

- •17.2 Класс Мшанки. Особенности строения, экология, распространение

- •17.3 Класс Плеченогие. Особенности строения, экология, распространение

- •17.4 Класс Форониды. Особенности строения, экология, распространение

- •Тема 18: подраздел вторичноротые – deutorostomia. Тип иглокожие – echinodermata. Тип гемихордовые – hemichordata план:

- •18.1 Особенности морфофизиологической организации иглокожих

- •18.2 Классификация иглокожих, их значение

- •18.3 Тип Гемихордовые. Общая характеристика типа

- •18.4 Особенности организации класса Кишечнодышачие

- •18.5 Характеристика класса Крыложаберные

- •Тема 19: тип хордовые – chordata. Подтип оболочники – tunicata. Подтип головохордовые –

- •19.1 Общая характеристика типа и его положение в системе животного мира

- •19.2 Морфофизиологическая характеристика различных систематических групп оболочников

- •19.3 Основные гипотезы о происхождении и эволюции оболочников

- •19.4 Особенности организации, биологии и экологии ланцетника

- •Тема 20: подтип позвоночные – vertebrata надкласс бесчелюстные – agnatha план:

- •20.1 Подтип Позвоночные как наиболее высокоразвитые хордовые животные. Классификация позвоночных

- •20.3 Класс Миксины. Основные черты строения

- •20. 4 Практическое значение круглоротых

- •Тема 21. Надкласс рыбы – pisces. Класс хрящевые рыбы

- •21.1 Морфологические особенности организации в связи с водным образом жизни

- •21.2 Физиологические особенности организации в связи с водным образом жизни

- •21.3 Размножение и развитие хрящевых рыб

- •Тема 22. Многообразие и современная система класса хрящевые рыбы план:

- •22.1 Современное распространение, многообразие и система класса

- •22.2 Значение хрящевых рыб в природе и хозяйственной деятельности человека

- •Тема 23: надкласс рыбы – pisces класс лучеперые рыбы – actinopterygii план:

- •23.1 Основные общие признаки костных рыб

- •23.2 Основные черты строения и биологии хрящевых гоноидов и кладистий

- •23.3 Морфо-физиологические и биологические особенности лучеперых рыб на примере костистых рыб

- •23.4 Основные промысловые рыбы и их рыбохозяйственное значение

- •Тема 24: надкласс рыбы – pisces. Класс лопастеперые –

- •24.1 Особенности строения и биологии латимерий

- •24.2 Особенности строения и биологии двоякодышащих

- •24.3 Кистеперые и Двоякодышащие рыбы как возможные предковые формы амфибий

- •Тема 25: экология рыб план:

- •25.1 Условия жизни рыб в водной среде, лимитирующие факторы

- •25.2 Жизненный цикл рыб. Миграции

- •Атлантическом океане

- •25.3 Ориентация и поведение рыб

- •25.4 Роль рыб в водных экосистемах и значение для человека

- •Тема 26: надкласс четвероногие, или наземные

- •26.1 Морфологические особенности строения амфибий в связи с двойной средой обитания

- •26.2 Физиологические особенности строения амфибий в связи с двойной средой обитания

- •26.3 Развитие и размножение амфибий

- •Тема 27: многообразие и современная система класса амфибии план:

- •27.1 Разнообразие экологических групп, многообразие и современная система класса

- •27.2 Экологическое и народнохозяйственное значение амфибий

- •27.3 Происхождение и эволюция амфибий

- •Тема 28: надкласс четвероногие, или наземные

- •28.1. Морфологические особенности строения и характерные черты как наземных позвоночных

- •28.2.Физиологические особенности строения и характерные черты как наземных позвоночных

- •28.3 Размножение и развитие рептилий

- •Тема 29: многообразие и современная система класса рептилии план:

- •29.1 Многообразие рептилий и особенности географического распространения

- •Подкласс Анапсиды – Anapsida

- •Подкласс Лепидозавры–Lepidosauria

- •Подкласс Архозавры (Archosauria)

- •29.2 Значение рептилий и их роль в природных экосистемах

- •29.3 Происхождение и эволюция рептилий

- •Тема 30: надкласс четвероногие, или наземные позвоночные– tetrapoda. Класс aves – птицы план:

- •30.1 Основные принципы организации систем органов птиц в связи с их адаптацией к полету

- •30.2 Особенности высшей нервной деятельности, органы чувств и ориентация птиц в пространстве

- •30.3 Размножение и характеристика эмбрионального и постэмбрионального развития

- •Тема 31: современная система класса птицы

- •31.1 Подкласс Настоящие птицы. Многообразие и современная система

- •31.2 Роль птиц в природных экосистемах и значение для человека

- •31.3 Современные палеонтологические данные и место архиоптерикса в эволюционном древе птиц

- •Тема 32: надкласс четвероногие, или наземные позвоночные – tetrapoda. Класс млекопитающие –

- •32.1 Морфологическая характеристика млекопитающих как высших позвоночных животных

- •32.1 Физиологическая характеристика млекопитающих как высших позвоночных животных

- •32.3 Размножение и развитие. Забота о потомстве

- •Тема 33: многообразие и современная система класса млекопитающие план:

- •33.1 Разнообразие млекопитающих в связи со средой обитания

- •33.2 Домашние млекопитающие и их происхождение

- •33.3 Тероморфные рептилии – предки млекопитающих

- •33.4 Экономическое и экологическое значение млекопитающих

- •Тема 34: основные этапы и закономерности эволюции животных план:

- •34.1 Эволюция животного мира, направления в эволюции систем органов

- •34.2 Основные палеохронологические этапы эволюции животных, ключевые ароморфозы животных Клеточность

- •Автотрофность

- •Ядерность

- •Колониальность

- •Многоклеточность

- •Эволюция многоклеточных животных

- •Вендский период

- •Кембрийский период

- •Карбон (каменно-угольный период)

- •Мезозой

- •Кайнозой

- •Лабораторная работа № 1

- •Лабораторная работа № 2

- •Лабораторная работа № 3

- •Лабораторная работа № 4

- •Лабораторная работа № 5

- •Лабораторная работа № 6

- •Лабораторная работа № 7

- •Лабораторная работа № 8

- •Лабораторная работа № 9

- •Лабораторная работа № 10

- •Лабораторная работа № 11

- •Лабораторная работа № 12

- •Лабораторная работа № 13

- •Лабораторная работа № 14

- •Лабораторная работа № 15

- •Лабораторная работа № 16

- •Лабораторная работа № 17

- •Лабораторная работа № 18

- •Лабораторная работа № 19

- •Лабораторная работа № 21

- •Лабораторная работа № 23

- •Лабораторная работа № 25

- •Лабораторная работа № 26

- •Лабораторная работа № 27

- •Лабораторная работа № 29

- •Лабораторная работа № 30

- •Литература

- •1 Перечень основной и дополнительной литературы

- •Примерный перечень вопросов к экзамену (семестр 1)

- •Цель и задачи учебной дисциплины

- •Место дисциплины в системе подготовки специалиста

- •Требования к уровню освоения учебной дисциплины

- •Научно-исследовательская деятельность

- •Научно-производственная деятельность

- •Производственная деятельность

- •4. Объем дисциплины и виды учебной работы

- •Тема 1 введение

- •Тема 2 царство protista – протисты. Надтип sarcodina (саркодовые). Надтип mastigophora

- •Тема 3 тип apicomplexa (апикомплексы)

- •Тема 4 тип ciliophora (инфузории, или ресничные)

- •Тема 5 тип cnidosporidia (книдоспоридии)

- •Тема 6 царство animalia – животные. Подцарство parazoa (паразоа). Тип spongia (губки)

- •Тема 7 подцарство eumetazoa (истинные многоклеточные)

- •Тема 8 раздел triploblastica – bilateria. Подраздел protostomia (первичноротые)

- •Тема 9 группа типов nemathelminthes

- •Тема 10 тип annelida (кольчатые черви)

- •Тема 11 тип arthropoda (членистоногие)

- •Тема 12 тип onychophora (онихофоры)

- •Тема 13 тип mollusca (моллюски)

- •Тема 14 тип tentaculata (щупальцевые)

- •Тема 15 подраздел deuterostomia (вторичноротые)

- •Тема 16 тип хордовые (chordata). Низшие

- •Тема 17 подтип позвоночные животные

- •Тема 18 основные этапы и закономерности эволюции животных

8.5 Особенности строения ленточных червей в связи с паразитизмом

Ленточные черви, или цестоды, – группа специализированных эндопаразитических плоских червей, развивающихся со сменой хозяев.

Окончательные хозяева–позвоночные животные. Взрослые паразиты обитают в кишечнике окончательного хозяина. Промежуточные– беспозвоночные и позвоночные животные.В тканях внутренних органов промежуточных хозяев обитают личиночные фазы червей.

Строение и физиология. Имеют лентовидное длинное тело, обычно подразделенное на членики. На переднем конце тела –сколекс с органами прикрепления. В связи с паразитизмом – редуцирована пищеварительная система, слабо развиты нервная система и органы чувств. Сильно развита половая система, метамерно повторяющаяся в члениках, что обеспечивает их высокую плодовитость как паразитов. Это повышает возможность выживания червей.

Всего известно более 3 тыс. видов цестод, среди которых немало опасных паразитов человека и домашних животных.

Длина тела – от 1 мм до 12 м. Характерно подразделение тела на сколекс, шейку и стробилу,состоящую из члеников –проглоттид. Лишь у немногих видов, тело цельное, не подразделенное на членики.

Сколекс имеет различное строение. У бычьего солитера на сколексе четыре присоски; у свиного солитера четыре присоски и венчик хитиновых крючьев на вершине, а у широкого лентеца по бокам вытянутого сколекса расположены две щелевидные присоски – ботрии. За сколексом расположена шейка. Это зона роста червя. От шейки постоянно отшнуровываются новые членики. На заднем конце тела цестод зрелые членики с яйцами отрываются и выносятся во внешнюю среду, а за счет образования новых члеников в области шейки тело паразита восстанавливается. Число члеников у цестод варьирует от двух до нескольких тысяч. В передней половине стробилы расположены незрелые членики с неразвитой половой системой; за ними следуют гермафродитные членики с развитым половым аппаратом. В конце стробилы располагаются зрелые членики с маткой, переполненной яйцами. По форме зрелых члеников и матки можно легко различать основные виды цестод, паразитирующих у человека.

Строение кожно-мускульного мешка цестод сходно с таковым у трематод и моногеней. Отличие– поверхность тегумента у цестод образует микротрихии, имеющие значение при всасывании пищи из кишечника хозяина. Под тегументом – мембрана, под ней – кольцевые и продольные мышцы, может быть еще один слой кольцевых мышц и пучки дорзовентральных мышц. В паренхиме содержится много гликогена, расходуемого при анаэробном дыхании.

Нервная система– ортогон. В сколексе имеется парный ганглий, от которого отходит несколько пар нервных тяжей. Наиболее развиты два боковых ствола. В коже цестод находятся осязательные и хеморецепторные клетки.

Выделительная система представлена протонефридиями. Выделительные каналы впадают в мочевой пузырь, открывающийся выделительной порой наружу. После отпадения первого зрелого членика мочевой пузырь не восстанавливается, а выделительная система открывается сзади четырьмя отверстиями за счет двух петлевидно изогнутых каналов, имеющих восходящее и нисходящее колено.

Половая система цестод гермафродитная и повторяется в каждом членике. У видов с нерасчлененным телом может быть одиночный половой аппарат или метамерный ряд половых аппаратов, например у ремнеца. Рассмотрим строение системы на примере бычьего солитера.

Мужская половая система представлена многочисленными семенниками, от которых отходят семявыносящие канальцы, сливающиеся в один семяпровод, переходящий в семяизвергательный канал. Последний пронизывает совокупительный орган, открывающийся в глубокую ямку – половую клоаку, расположенную на боковой поверхности членика.

Женская половая система состоит из одного двулопастного ветвистого яичника, от которого отходит яйцевод, впадающий в оотип. В оотип впадает проток непарного желточника. Оотип окружен мелкими скорлуповыми железками, образующими вместе с оотипом тельце Мелиса. От оотипа вперед отходит широкий канал – матка, в котором созревают яйца. Матка у бычьего солитера слепо замкнута, и яйца выпадают из нее лишь при разрушениистенок членика. От оотипа отходит еще один канал – влагалище, отсутствующий у трематод, но имеющийся у моногеней. Влагалище открывается женским половым отверстием в клоаку.

Оплодотворение у мелких видов цестод перекрестное; у крупных видов, которые встречаются в кишечнике хозяина поодиночке, происходит перекрестное оплодотворение между члениками, соединяющимися половыми клоаками. Реже бывает самооплодотворение.

Плодовитость цестод чрезвычайно велика. Так, бычий солитер в год продуцирует около 600 млн. яиц, а за всю жизнь (18–20 лет) он может произвести около 11 млрд. яиц.

Жизненный цикл цестод складывается из 3–4 этапов. На первом этапе взрослые черви (мариты) обитают в кишечнике окончательного хозяина, размножаются и продуцируют яйца. На втором этапе яйца попадают во внешнюю среду: в почву или в воду. На суше в яйцах формируется личинка –онкосфера.В воде, из яйца – свободноплавающая личинка –корацидий, покрытая ресничками, а в ней формируется вторая личиночная фаза – онкосфера. На третьем этапе промежуточный хозяин проглатывает яйца или корацидий паразита. Онкосферы выходят из яиц или корацидия и внедряются в стенку кишечника, затем мигрируют по кровяному руслу и оседают в каких-нибудь внутренних органах, где развиваются в пузырчатую глисту – финну. Финна – округлый пузырь с ввернутыми внутрь одной или несколькими сколексами цестод.

Финна для дальнейшего развития должна попасть в кишечник окончательного хозяина. Там под влиянием пищеварительных соков головка из финны выворачивается, присасывается к стенке кишечника и начинается процесс стробиляции – отшнуровывания члеников в зоне шейки.

Финны цестод бывают нескольких типов (рисунок 8.13): с одной ввернутой головкой – цистицерк (1); с несколькими ввернутыми головками – ценур (2); лентовидной формы с одной ввернутой головкой с ботриями – плероцеркоид (3); с дочерними пузырями внутри, каждый из которых имеет несколько головок – эхинококк (4); финна похожая на цистицерк, но с хвостовым отделом – цистицеркоид (5).

Заболевания, вызываемые цестодами, называются цестодозами. К наиболее опасным для человека и животных относятся такие цестоды, как широкий лентец (Diphyllobothrium latum), бычий солитер, или невооруженный цепень (Taeniarhynchus saginatus), свиной солитер, или вооруженный цепень (Taenia solium), эхинококк (Echinicoccus granulosus).

1 – цистицерк; 2 – ценур; 3 – плероцеркоид; 4 – эхинокк; 5 – цистицеркоид

Рисунок 8.13 – Финны цестод

Отряд Pseudophyllidea объединяет ленточных червей, сколекс которых несет всего две присасывательные ямки и иногда одиночные крючья. Матка открывается наружу самостоятельным отверстием. Наибольшее значение имеют два семейства: ремнецы – Ligulidae и лентецы – Diphyllobothriidae.

Широкий лентец (Diphyllobothrium latum) – один из самых крупных видов цестод, относится к семейству лентецов (Diphyllobothriidae). Длина его тела может достигать 9–12 м, а число члеников 3–4 тыс. На сколексе лентеца две присасывательные щели – ботрии. Зрелые членики лентеца в 2–3 раза шире своей длины, отсюда название вида – широкий лентец. В зрелых члениках матка с яйцами имеет звездообразную форму. В отличие от солитеров у лентеца имеется маточное отверстие, через которое яйца попадают в просвет кишечника.

Окончательный хозяин – человек, собака, кошка и дикие животные, поедающие рыбу: лисица, медведь. Яйца должны попасть в пресную воду, где из них выходят плавающие личинки – корацидии. Первыми промежуточными хозяевами– рачки-циклопы. В кишечнике циклопа из корацидия выходит сформировавшаяся в нем личинка – онкосфера с шестью крючками. Онкосфера внедряется в полость тела циклопа и там превращается в покоящуюся фазу – процеркоид удлиненной формы с диском на заднем конце тела, несущим крючья. Если зараженного циклопа съест рыба (дополнительный хозяин), то в ней в течение месяца из процеркоида развивается личинка – плероцеркоид, которая является инвазионной для окончательно хозяина. Плероцеркоид имеет червеобразное тело с одной ввернутой головкой на переднем конце тела. Если эту рыбу съест щука, судак или другая хищная рыба, то плероцеркоид переходит в мышцы и внутренние органы этого хищника (резервуарного хозяина). В крупных щуках может насчитываться до нескольких десятков или сотен плероцеркоидов. Окончательный хозяин заражается лентецом при употреблении в пищу сырой, замороженной или слабо засоленной, непрожаренной рыбы, в которой содержатся плероцеркоиды. Заражение человека происходит чаще всего при употреблении сырой щучьей икры. В кишечнике человека у плероцеркоида головка с ботриями выворачивается, присасывается к стенке кишки и начинается процесс формирования ленточной фазы паразита. Лентец распространен в северных районах России, где принято питаться рыбой, в том числе сырой и замороженной, в которой плероцеркоиды остаются жизнеспособными.

Кроме лентеца широкого у человека могут паразитировать другие виды этого рода, объединенных в группу так называемых малых лентецов: D. giljacicum, D. luxi, D. nenzi, D. cordatum, D. skrjabin, D. tungussicum,D. dendriticum, D. minus, D. strictum,D. Norvegicum.Длина их стробилы не превышает 2–3 м. В основных моментах биологии эти виды сходны с лентецом широким. У вида D. klebanovskii. яйца развиваются в морской воде. Плероцеркоиды встречаются в мышцах и икре лососевых рыб. Вид распространен на Дальнем Востоке. Среди местных рыбаков встречается очень часто.

Профилактика дифиллоботриозов основывается на недопущении загрязнения фекалиями водоемов. Ведущий элемент личной профилактики – употребление в пищу только обезвреженной рыбы (термическая обработка, заморозка, посол).

Ремнецы (Ligulidae) характеризуются наличием длинного лентовидного тела, содержащего многократно повторяющийся половой аппарат, но не всегда разбитого на членики; головка неявственно обособлена.

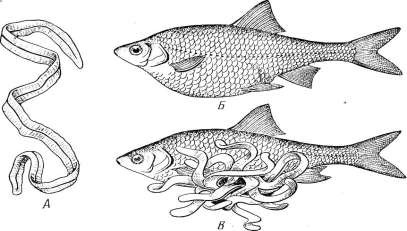

Сюда принадлежит один из серьезных паразитов рыб, обыкновенный ремнец – Ligula intestinalis. В рыбах ремнец встречается в стадии крупных плероцеркоидов до 50-80 см длины, которые в виде клубка белых лент лежат в полости тела у леща, плотвы и других карповых рыб (рисунок 8.14). Присутствие ремнецов ухудшает питание и сильно задерживает рост рыбы, а при массовом заражении ремнецом рыба даже гибнет. Взрослая стадия Ligula лишь немногим более крупная, чем его плероцеркоиды, живет в кишечнике водных птиц (чаек, цапель и др.), которые заражаются при поедании пораженной плероцеркоидами рыбы.

A – плероцеркоид, извлеченный из полости тела рыбы; Б – раздувшаяся рыба, зараженная ремнецами; В – ремнецы, высунувшиеся наружу из разреза стенки тела рыбы

Рисунок 8.14 – Ремнец Ligula intestinalis

Паразитами производится сдавливание внутренних органов представителей карповых и нарушение их работоспособности. При постоянном сдавливании глистными инвазиями внутренних органов наблюдается постепенное атрофирование: селезенки; печени; половых желез и т.д. Именно поэтому по истечению определенного времени наблюдается бесплодие представителей карповых. При появлении глистных инвазий наблюдается торможение обменных процессов в организме рыб. Ремнецы приводят к отставанию в развитии представителей карповых. Также они очень плохо питаются. Глистные инвазии приводят к сильному истощению. Глистные инвазии становятся причиной снижения рыбопродуктивности водоема. Так как глисты выделяют продукты своей жизнедеятельности, то это приводит к интоксикации организма. Ремнец обыкновенный достаточно часто становится причиной смены гематологических показателей. При появлении глистных инвазий показатели гемоглобина значительно снижаются. В то же время нейрофилы и полиморфноядерные клетки увеличивают свои количественные показатели.

Бычий солитер, или невооруженный цепень (Taeniarhynchus saginatus), отряд цепней (Cyclophyllidea). На сколексе имеются четыре присоски. Длина тела цепня может достигать 8–12 м, а число члеников может быть более 1000. Зрелые членики продолговатые, а матка с 17–35 парами боковых ответвлений.Окончательный хозяин бычьего солитера –человек, в кишечнике которого обитает одна особь паразита (название паразита от латинского слова soliter– единственный). Зрелые членики солитера вместе с экскрементами человека попадают в почву. Яйца солитера встречаются как в почве, так и на растениях и потому могут быть проглочены промежуточным хозяином – рогатым скотом. В кишечнике коровы из яиц выходят личинки – онкосферы, которые вбуравливаются в стенку кишечника и попадают в кровь. Онкосферы оседают в мышцах внутренних органов, где образуются финны – типа цистицерк. Человек заражается бычьим солитером, используя в пищу непрожаренное или непроваренное говяжье мясо.

Свиной солитер, или вооруженный цепень (Taenia solium), отряд цепней (Cyclophyllidea). Отличается от бычьего солитера длиной тела (2–3 м) и строением сколекса, на котором имеются четыре присоски и венчик крючьев. Зрелые членики свиного солитера легко распознаются по числу ветвей матки, которых обычно 7–12. Окончательный хозяинсвиного солитера – человек, а промежуточный – свинья. Цикл развития сходен с таковым у бычьего солитера. Однако свиной солитер для человека опаснее. Его труднее изгонять из организма, так как он прочно прикрепляется к стенке кишечника, обладая наряду с присосками венчиком крючьев. А главная опасность в том, что человек может быть не только окончательным, но и промежуточным хозяиномсвиного солитера. В этом случае финны солитера развиваются в различных внутренних органах человека, в том числе и в печени, сердце, мозге, что может привести к тяжелым заболеваниям и даже смерти. Таким образом, если человек употребляет в пищу финнозное свиное мясо, он заражается ленточной фазой свиного солитера, а в случае попадания в организм яиц солитера, например с непромытыми овощами, в его теле образуются финны.

Эхинококк (Echinococcus granulosus). Окончательный хозяин – собаки, волки, лисицы, у которых в кишечнике живут ленточные цепни длиной 5–6 мм, состоящие всего из 3–4 члеников (рисунок 8.15). Яйца паразитов оказываются в почве, на траве. Их поедают вместе с травой коровы, лошади, овцы. В их теле развиваются финны. Промежуточным хозяином может быть и человек. В сельской местности эхинококком могут быть заражены пастушьи собаки. Собаки заражаются эхинококком при поедании внутренностей зараженного скота. Эхинококк обычно распространен в местностях с развитым животноводством.

Рисунок 8.15 – Цестода Echinococcus granulosus

Финны эхинококка могут быть крупными и достигать величины с крупное яблоко (рисунок 8.16, 8.17). Для коров известны финны эхинококка массой до 60 кг. Внутри финны эхинококка образуются дочерние пузыри, а в них формируется множество головок. Это можно рассматривать как бесполое размножение паразита на ранних фазах развития.

Рисунок 8.16 – Эхинококковые пузыри Рисунок 8.17– Эхинококковые пузыри в с куриное яйцо из печени кабана паренхиме печени кабана

Таким образом, у эхинококка наблюдается чередование как полового размножения на фазе взрослого паразита в кишечнике окончательного хозяина, так и бесполого – на фазе финны в теле промежуточного хозяина.

Альвеококк (Alveococcus multilocularis), имеет сходный жизненный цикл с эхинококком. Ленточная стадия паразитирует у хищников: собак, лисиц, волков и др. Промежуточными хозяевами служат грызуны, копытные, иногда человек. Пузырчатая стадия локализуется главным образом в печени, где образуется огромная многогнездная плотная опухоль.

Карликовые цепни (Hymenolepis папа). Длина их тела 1–1,5 см, число члеников 100–200. Как правило, у хозяина в кишечнике их развивается множество – до 1000 экземпляров. Развитие карликового цепня идет без смены хозяина. Ленточные черви размножаются в кишечнике человека. Их яйца попадают из внешней среды в организм человека. Из яиц в кишечнике выходят онкосферы. Последние внедряются в ворсинки кишечника, где из них развиваются мелкие финны – цистицеркоиды, которые в дальнейшем выпадают в просвет кишки. Из онкосфер развиваются половозрелые черви – мариты.

У людей, зараженных карликовым цепнем, часто наблюдается автоинвазия – самозаражение. Лечение проводится при помощи глистогонных средств с сочетанием строгой профилактики, исключающей автоинвазию: не использовать в пищу непроваренное говяжье и свиное мясо, а также непрожаренную пресноводную рыбу. В борьбе с цестодами, для которых человек служит промежуточным хозяином, важно соблюдать гигиену питания, чтобы не проглотить с загрязненной пищей или водой яйца цестод.

Филогения плоских червей и происхождение паразитизма. Среди плоских червей только класс Turbellaria свободноживущие, а все остальные классы являются специализированными паразитами. Поэтому проблема происхождения плоских червей сводится к выявлению происхождения турбеллярий. В настоящее время наиболее аргументированной считается гипотеза А. В. Иванова о происхождении турбеллярий от фагоцителлоподобных предков. В качестве первичных форм принимаются бескишечные турбеллярий.

От первичных турбеллярий наметился переход к эктопаразитизму, возможно, через квартирантство на рыбах. Так, по-видимому, произошли моногенеи – эктопаразиты рыб. Их личинки похожи на планарий: покрыты ресничным эпителием и имеют инвертированные глаза. Такие эндопаразиты, как ленточные черви (Cestoda), могли позднее произойти от каких-то древних моногенеи (Monogenea). Личинки некоторых ленточных червей – процеркоиды очень похожи на моногенеи.

Имеется некоторое сходство между этими классами и в строении половой и выделительной систем. Ленточные черви прошли путь глубоких преобразований в связи с эндо-паразитизмом в кишечнике позвоночных животных. Они претерпели редукцию пищеварительной и нервной системы, а также органов чувств. У них развилась метамерия с повторностью полового аппарата. На поздних стадиях эволюции у них появились промежуточные хозяева.

Эволюция сосальщиков (Trematoda) проходила, по-видимому, независимо от моногеней и ленточных. Сосальщики мало изменились от исходных предков-турбеллярий. Основные эволюционные преобразования произошли на личиночных фазах развития, паразитирующих в теле моллюсков. По одной из гипотез предполагается, что первоначально взрослые особи предков сосальщиков вели свободный образ жизни, а их личинки паразитировали на моллюсках. И лишь позднее взрослые особи перешли к паразитизму у позвоночных.