- •Учреждение образования

- •Л.С. Цвирко основы

- •Пояснительная записка

- •Конспект лекций

- •Тема 1: введение. Зоология и исторический очерк ее развития план:

- •1.1 Предмет зоологии и ее место в системе биологических наук

- •1.2. Исторический очерк развития зоологии

- •1.3. История развития зоологических исследований в Беларуси

- •1.4. Основные проблемы и пути развития современной зоологии

- •1.5 Практическое значение зоологии

- •1.6 Современная классификация животных

- •Тема 2: царство простейшие –

- •Protista. Надтип саркодовые – sarcodina. Надтип

- •Жгутиконосцы – mastigophora

- •2.1. Уровни организации протистов и их основные признаки. Современная классификация простейших

- •2.2 Общие признаки организации саркодовых

- •2.3 Общие черты организации жгутиконосцев

- •Тема 3. Царство простейшие – protista. Тип апикомплексы – apicomplexa план:

- •Классификация типа

- •3.1 Особенности строения клетки споровиков. Апикальный комплекс

- •3.2 Споровики как возбудители протозойных заболеваний человека и животных

- •Тема 4. Царство простейшие – protista. Тип

- •4.1 Общая характеристика строения книдоспоридий

- •4.2 Основные черты организации и жизнедеятельности микроспоридий

- •Тема 5. Царство простейшие – protista. Тип инфузории

- •5.1 Особенности строения и жизнедеятельности инфузорий как высших простейших

- •Инфузория Dendrocometes paradoxum с разветвленными щупальцами (справа)

- •5.2 Значение простейших в природе, медицине и ветеринарной медицине

- •Тема 6: происхождение и основные принципы

- •6.1 Происхождение многоклеточных животных

- •6.2 Размножение и индивидуальное развитие многоклеточных животных

- •6.3. Классификация многоклеточных животных

- •6.4 Губки как наиболее примитивные многоклеточные животные

- •Тема 7: подцарство истинные многоклеточные –

- •Или cnidaria. Тип ctenophora – гребневики план:

- •7.1 Общая характеристика организации кишечнополостных

- •7.2 Класс Гидроидные. Основные особенности организации

- •7.3 Класс Сцифоидные. Особенности жизненного цикла сцифоидных

- •7.4 Класс Коралловые полипы. Организация коралловых полипов, геологическое значенике кораллов

- •7.6 Особенности симметрии, внешнего и внутреннего строения гребневиков

- •Тема 8. Тип плоские черви – plathelminthes. Класс

- •Ленточные черви – cestoda план:

- •8.1 Тип Плоские черви. Основные черты организации

- •8.2 Общая морфофизиологическая характеристика класса Ресничные черви, или Планарии

- •8.3 Класс Моногенетические сосальщики. Особенности строения и биологии

- •8.4 Особенности строения важнейших представителей класса Трематоды, или Дигенетические сосальщики

- •8.5 Особенности строения ленточных червей в связи с паразитизмом

- •Тема 9: группа типов немательминты – nemathelminthes: типы нематоды – nematoda,

- •9.1 Общая характеристика немательминтов

- •9.2 Тип Нематоды. Гельминты и биогельминты, особенности их размножения и развития

- •9.3 Тип Коловратки. Основные черты внешнего и внутреннего строения

- •Тема 10: тип кольчатые черви – annelida. Класс

- •10.1 Характеристика типа Кольчатые черви как высших червей

- •10.2 Класс Многощетинковые. Общие черты строения

- •Тема 11. Тип кольчатые черви – annelida. Класс малощетинковые – oligochaeta. Класс пиявки –

- •11.1 Общая морфофизиологическая характеристика класса Малощетинковые

- •11.2 Общая морфофизиологическая характеристика класса Пиявки

- •11.3 Значение кольчатых червей в природе и хозяйственной деятельности человека

- •11.4 Филогения кольчецов и их роль в эволюции беспозвоночных животных

- •Тема 12: тип членистоногие – arthropoda. Подтип хелицеровые – chelicerata. Класс паукообразные – arachnida план:

- •12.1 Общая морфофизиологическая характеристика типа Членистоногие

- •12.2 Общая характеристика подтипа Хелицеровые. Внешнее и внутреннее строение Паукообразных

- •Тема 13: тип членистоногие – arthropoda. Подтип жабродышащие – branchiata. Класс ракообразные –

- •13.1 Подтип Жабродышащие. Особенности строения ракообразных в связи с образом жизни

- •13.2 Классификация и биология низших ракообразных

- •Artemia salina (вид с брюшной стороны)

- •13.3 Классификация и биология высших ракообразных

- •13.4 Экологическая радиация ракообразных и значение

- •Тема 14: подтип трахейные – tracheata. Надкласс многоножки – myriapoda план:

- •14.1 Особенности строения и биология подтипа Трахейные

- •14.2 Общая морфофизиологическая характеристика надкласса Многоножки

- •Chilopoda, в –мужская половая система Diplopoda, г – женская половая система

- •Тема 15: подтип трахейные – tracheata. Надкласс насекомые – insecta план:

- •15.1 Строение и жизненные процессы насекомых как высших членистоногих

- •15.2 Классификация насекомых. Характеристика основных отрядов

- •15.3 Роль насекомых в биоценозах и агроценозах

- •Тема 16: тип моллюски – mollusca. Класс брюхоногие

- •Головоногие – cephalopoda план:

- •16.1 Общая морфофизиологическая характеристика типа Моллюски

- •16.2 Строение и образ жизни брюхоногих моллюсков

- •(Схематизировано); показана радула, ее расположение

- •(Мантийная полость вскрыта, мантия отвернута вправо)

- •Ее связь с остатком целома)

- •16.3 Своеобразие в строении, физиологии, размножении и развитии двустворчатых моллюсков

- •16.4 Головоногие моллюски как высшие представители типа

- •16.5 Моллюски как важное звено в цепях питания в экосистемах

- •Тема 17 тип щупальцевые – tentaculata план:

- •17.1 Основные принципы организации представителей типа. Сегментация тела и целом. Лофофор

- •17.2 Класс Мшанки. Особенности строения, экология, распространение

- •17.3 Класс Плеченогие. Особенности строения, экология, распространение

- •17.4 Класс Форониды. Особенности строения, экология, распространение

- •Тема 18: подраздел вторичноротые – deutorostomia. Тип иглокожие – echinodermata. Тип гемихордовые – hemichordata план:

- •18.1 Особенности морфофизиологической организации иглокожих

- •18.2 Классификация иглокожих, их значение

- •18.3 Тип Гемихордовые. Общая характеристика типа

- •18.4 Особенности организации класса Кишечнодышачие

- •18.5 Характеристика класса Крыложаберные

- •Тема 19: тип хордовые – chordata. Подтип оболочники – tunicata. Подтип головохордовые –

- •19.1 Общая характеристика типа и его положение в системе животного мира

- •19.2 Морфофизиологическая характеристика различных систематических групп оболочников

- •19.3 Основные гипотезы о происхождении и эволюции оболочников

- •19.4 Особенности организации, биологии и экологии ланцетника

- •Тема 20: подтип позвоночные – vertebrata надкласс бесчелюстные – agnatha план:

- •20.1 Подтип Позвоночные как наиболее высокоразвитые хордовые животные. Классификация позвоночных

- •20.3 Класс Миксины. Основные черты строения

- •20. 4 Практическое значение круглоротых

- •Тема 21. Надкласс рыбы – pisces. Класс хрящевые рыбы

- •21.1 Морфологические особенности организации в связи с водным образом жизни

- •21.2 Физиологические особенности организации в связи с водным образом жизни

- •21.3 Размножение и развитие хрящевых рыб

- •Тема 22. Многообразие и современная система класса хрящевые рыбы план:

- •22.1 Современное распространение, многообразие и система класса

- •22.2 Значение хрящевых рыб в природе и хозяйственной деятельности человека

- •Тема 23: надкласс рыбы – pisces класс лучеперые рыбы – actinopterygii план:

- •23.1 Основные общие признаки костных рыб

- •23.2 Основные черты строения и биологии хрящевых гоноидов и кладистий

- •23.3 Морфо-физиологические и биологические особенности лучеперых рыб на примере костистых рыб

- •23.4 Основные промысловые рыбы и их рыбохозяйственное значение

- •Тема 24: надкласс рыбы – pisces. Класс лопастеперые –

- •24.1 Особенности строения и биологии латимерий

- •24.2 Особенности строения и биологии двоякодышащих

- •24.3 Кистеперые и Двоякодышащие рыбы как возможные предковые формы амфибий

- •Тема 25: экология рыб план:

- •25.1 Условия жизни рыб в водной среде, лимитирующие факторы

- •25.2 Жизненный цикл рыб. Миграции

- •Атлантическом океане

- •25.3 Ориентация и поведение рыб

- •25.4 Роль рыб в водных экосистемах и значение для человека

- •Тема 26: надкласс четвероногие, или наземные

- •26.1 Морфологические особенности строения амфибий в связи с двойной средой обитания

- •26.2 Физиологические особенности строения амфибий в связи с двойной средой обитания

- •26.3 Развитие и размножение амфибий

- •Тема 27: многообразие и современная система класса амфибии план:

- •27.1 Разнообразие экологических групп, многообразие и современная система класса

- •27.2 Экологическое и народнохозяйственное значение амфибий

- •27.3 Происхождение и эволюция амфибий

- •Тема 28: надкласс четвероногие, или наземные

- •28.1. Морфологические особенности строения и характерные черты как наземных позвоночных

- •28.2.Физиологические особенности строения и характерные черты как наземных позвоночных

- •28.3 Размножение и развитие рептилий

- •Тема 29: многообразие и современная система класса рептилии план:

- •29.1 Многообразие рептилий и особенности географического распространения

- •Подкласс Анапсиды – Anapsida

- •Подкласс Лепидозавры–Lepidosauria

- •Подкласс Архозавры (Archosauria)

- •29.2 Значение рептилий и их роль в природных экосистемах

- •29.3 Происхождение и эволюция рептилий

- •Тема 30: надкласс четвероногие, или наземные позвоночные– tetrapoda. Класс aves – птицы план:

- •30.1 Основные принципы организации систем органов птиц в связи с их адаптацией к полету

- •30.2 Особенности высшей нервной деятельности, органы чувств и ориентация птиц в пространстве

- •30.3 Размножение и характеристика эмбрионального и постэмбрионального развития

- •Тема 31: современная система класса птицы

- •31.1 Подкласс Настоящие птицы. Многообразие и современная система

- •31.2 Роль птиц в природных экосистемах и значение для человека

- •31.3 Современные палеонтологические данные и место архиоптерикса в эволюционном древе птиц

- •Тема 32: надкласс четвероногие, или наземные позвоночные – tetrapoda. Класс млекопитающие –

- •32.1 Морфологическая характеристика млекопитающих как высших позвоночных животных

- •32.1 Физиологическая характеристика млекопитающих как высших позвоночных животных

- •32.3 Размножение и развитие. Забота о потомстве

- •Тема 33: многообразие и современная система класса млекопитающие план:

- •33.1 Разнообразие млекопитающих в связи со средой обитания

- •33.2 Домашние млекопитающие и их происхождение

- •33.3 Тероморфные рептилии – предки млекопитающих

- •33.4 Экономическое и экологическое значение млекопитающих

- •Тема 34: основные этапы и закономерности эволюции животных план:

- •34.1 Эволюция животного мира, направления в эволюции систем органов

- •34.2 Основные палеохронологические этапы эволюции животных, ключевые ароморфозы животных Клеточность

- •Автотрофность

- •Ядерность

- •Колониальность

- •Многоклеточность

- •Эволюция многоклеточных животных

- •Вендский период

- •Кембрийский период

- •Карбон (каменно-угольный период)

- •Мезозой

- •Кайнозой

- •Лабораторная работа № 1

- •Лабораторная работа № 2

- •Лабораторная работа № 3

- •Лабораторная работа № 4

- •Лабораторная работа № 5

- •Лабораторная работа № 6

- •Лабораторная работа № 7

- •Лабораторная работа № 8

- •Лабораторная работа № 9

- •Лабораторная работа № 10

- •Лабораторная работа № 11

- •Лабораторная работа № 12

- •Лабораторная работа № 13

- •Лабораторная работа № 14

- •Лабораторная работа № 15

- •Лабораторная работа № 16

- •Лабораторная работа № 17

- •Лабораторная работа № 18

- •Лабораторная работа № 19

- •Лабораторная работа № 21

- •Лабораторная работа № 23

- •Лабораторная работа № 25

- •Лабораторная работа № 26

- •Лабораторная работа № 27

- •Лабораторная работа № 29

- •Лабораторная работа № 30

- •Литература

- •1 Перечень основной и дополнительной литературы

- •Примерный перечень вопросов к экзамену (семестр 1)

- •Цель и задачи учебной дисциплины

- •Место дисциплины в системе подготовки специалиста

- •Требования к уровню освоения учебной дисциплины

- •Научно-исследовательская деятельность

- •Научно-производственная деятельность

- •Производственная деятельность

- •4. Объем дисциплины и виды учебной работы

- •Тема 1 введение

- •Тема 2 царство protista – протисты. Надтип sarcodina (саркодовые). Надтип mastigophora

- •Тема 3 тип apicomplexa (апикомплексы)

- •Тема 4 тип ciliophora (инфузории, или ресничные)

- •Тема 5 тип cnidosporidia (книдоспоридии)

- •Тема 6 царство animalia – животные. Подцарство parazoa (паразоа). Тип spongia (губки)

- •Тема 7 подцарство eumetazoa (истинные многоклеточные)

- •Тема 8 раздел triploblastica – bilateria. Подраздел protostomia (первичноротые)

- •Тема 9 группа типов nemathelminthes

- •Тема 10 тип annelida (кольчатые черви)

- •Тема 11 тип arthropoda (членистоногие)

- •Тема 12 тип onychophora (онихофоры)

- •Тема 13 тип mollusca (моллюски)

- •Тема 14 тип tentaculata (щупальцевые)

- •Тема 15 подраздел deuterostomia (вторичноротые)

- •Тема 16 тип хордовые (chordata). Низшие

- •Тема 17 подтип позвоночные животные

- •Тема 18 основные этапы и закономерности эволюции животных

8.4 Особенности строения важнейших представителей класса Трематоды, или Дигенетические сосальщики

Сосальщики (Trematoda, или Digenea) – класс эндопаразитических плоских червей, насчитывающий около 4000 видов. Они паразитируют во внутренних органах позвоночных животных. По своему строению близки к турбелляриям. Отличие– у взрослых сосальщиков нет ресничного эпителия, органов зрения. Только у личинок сосальщиков выражен ресничный эпителий и имеются глаза.

Но в процессе эволюции они приобрели ряд черт специализации к эндопаразитизму. Появились органы прикрепления – присоски: ротовая и брюшная. На дне передней присоски расположен рот, брюшная присоска – лишь орган прикрепления. Наметилась тенденция к питанию органическими веществами через кожу.Развилась способность к анаэробному дыханию. Дальнейшее усложнение получила половая система, обеспечивающая высокую плодовитость паразитов.

Для сосальщиков характерен сложный жизненный цикл по типу гетерогонии, с чередованием полового размножения и партеногенетического (без оплодотворения). В процессе жизненного цикла сменяются несколько поколений: одно – половое, гермафродитное, паразитирующее у окончательного хозяина, и 2–3 партеногенетических, развивающихся в промежуточном хозяине.

Тело сосальщиков листовидное с двумя присосками. Присоски сосальщиков варьируют по форме и размерам. Они снабжены мощными кольцевыми и радиальными мышцами.

Размеры – от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Самые крупные – 1,5 м в длину.

Покровы сосальщиков представлены тегументом – эпителием погруженного типа с цитоплазматическим поверхностным слоем без ресничек. Поверхность тегумента имеет складчатую, ребристую структуру. Сосальщики способны всасывать через покровы питательные вещества из тела хозяина. Слои кольцевых и продольных мышц развиты хорошо и обеспечивают сложные сокращения тела.

Пищеварительная система состоит из двух отделов: переднего и среднего. Передний отдел выстлан эктодермой и представлен глоткой и пищеводом. Средняя энтодермальная кишка двуветвистая, слепозамкнутая. У одних сосальщиков ветви средней кишки ветвятся и имеют множество слепых отростков (печеночный сосальщик), а у других наблюдается тенденция к их редукции. У видов с развитым кишечником преобладает внутрикишечное переваривание пищи, а у сосальщиков с рудиментарным кишечником главенствует другой тип питания – всасывание переваренной пищи хозяина через покровы тела – тегумент.

Нервная система сосальщиков – ортогон представлена парным мозговым ганглием, от которого отходят нервы к ротовой присоске и три пары нервных стволов – к заднему концу тела. Из них наиболее развиты два брюшных нервных ствола. Между продольными стволами имеются комиссуры.

Органы чувств у сосальщиков слабо развиты. Однако на фазе свободноплавающей личинки – мирацидия имеются инвертированные глазки, как у планарий, а также многочисленные кожные сенсиллы. Наличие планариеобразной личинки свидетельствует о родстве трематод с планариями.

Выделительная система сосальщиков, как у всех плоских червей, протонефридиального типа. Обычно имеются два выделительных канала, в которые впадают многочисленные тонкие канальцы от клеток с «мерцательным пламенем», разбросанных в паренхиме. В задней части тела основные каналы выделительной системы впадают в мочевой пузырь, открывающийся выделительной порой наружу.

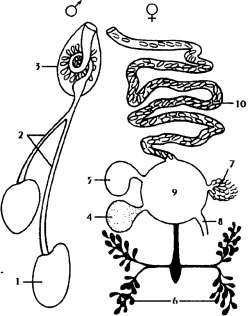

Половая система у сосальщиков гермафродитная (рисунок 8.8). Имеется особый орган – матка, в которой созревает множество яиц. Мужская половая система состоит из парных семенников. От семенников отходят два семяпровода, которые впадают в семяизвергательный канал. Последний пронизывает совокупительный орган – циррус, который обращен в ямку – половую клоаку, находящуюся перед брюшной присоской. Семяизвергательный канал и циррус часто заключены в мускулистый мешок – половую бурсу.

1 – семенник; 2 – семяпровод; 3 – циррусная сумка с циррусом; 4 – яичник; 5 – семяприемник; 6 – желточники; 7 – тельце Мелиса; 8 – Лауреров канал; 9 – оотип; 10 – матка (влагалище)

Рисунок 8.8 – Схема строения половой системы трематод

Женская система представлена непарным яичником, от которого отходит короткий яйцевод, впадающий в небольшой резервуар – оотип. В оотип открываются протоки от сильно развитых желточников, продуцирующих питательные желточные клетки, необходимые для развития яиц. В оотип впадает также проток от семяприемника, где сохраняется сперма партнера после спаривания. От оотипа отходит короткий лауреров канал, через который удаляется из оотипа наружу избыток спермы. Оотип окружен мелкими скорлуповыми железками, которые в совокупности образуют тельце Мелиса.

Оплодотворенные яйцеклетки в окружении желточных клеток из оотипа поступают в извитой канал – матку, где формируются сложные яйца, которые содержат зиготу, несколько желточных клеток и покрыты плотной оболочкой – скорлупой, образующей крышечку. Матка открывается женским половым отверствием в половую клоаку.

Оплодотворение – перекрестное. Имеются редкие случаи вторичной раздельнополости.

Жизненный цикл сосальщиков. Для всех сосальщиков характерен жизненный цикл типа гетерогонии с чередованием полового и партеногенетического размножения, со сменой поколений и хозяев.

К числу наиболее распространенных сосальщиков относятся: печеночный, ланцетовидный и кошачья двуустка.

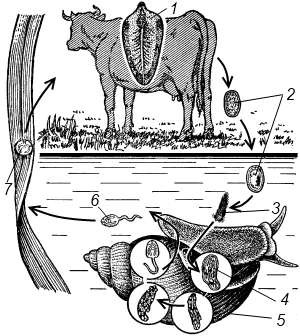

Печеночный сосальщик (Fasciolahepatica) – паразит рогатого скота, развивается с одним промежуточным хозяином – малым прудовиком (Lymnaea truncatula). Длина тела сосальщиков 4–5 см.

1 – марита, 2 – яйцо, 3 – мирацидий,4 – спороциста, 5 – редия,

6 – церкарий, 7 – адолескарий

Рисунок 8.9 – Жизненный цикл печеночного сосальщика

Гермафродитные особи – мариты продуцируют огромное множество

яиц, которые попадают из протоков печени хозяина в кишечник, а затем вместе с фекалиями выделяются во внешнюю среду (рисунок 8.9). Для развития яиц сосальщика необходимо, чтобы они попали в воду. В воде крышечка яйца открывается и из него выходит личинка – мирацидий. Личинка похожа на планарию: покрыта ресничным эпителием, имеет инвертированные глазки, протонефридии. Это поисковая фаза развития сосальщика.

Мирацидий благодаря хеморецепции разыскивает в воде промежуточного хозяина – малого прудовика и при помощи хоботка и выделений особой железы внедряется в его тело. Происходит метаморфоз: мирацидий сбрасывает ресничный покров и превращается в мешковидную половозрелую фазу – материнскую спороцисту. В спороцисте из неоплодотворенных диплоидных яйцеклеток развиваются зародыши нового поколения паразитов – редии. Стенка спороцисты разрывается, и из нее выходят редии. Форма тела редии овальная или удлиненная, иногда с короткими опорными отростками. У редии имеется ротовая присоска. Рот ведет в мускулистую глотку, которая переходит в мешковидный кишечник. Кроме кишечника в теле редий имеются два протонефридия, зачатки ортогональной нервной системы и генеративные клетки в паренхиме.

Редии активно питаются, поглощая ткани хозяина, а затем приступают к партеногенетическому размножению. Из генеративных клеток (яйцеклеток) в их теле формируются зародыши нового поколения паразитов. Это может быть новое поколение редий или личинки гермафродитного поколения – церкарии.

Отродившиеся церкарии покидают тело малого прудовика и некоторое время свободно плавают в воде при помощи хвоста. По своему строению церкарии похожи на взрослых сосальщиков. У них две присоски, двуветвистый кишечник, протонефридии с мочевым пузырем, зачатки половой системы. В коже церкариев много цистогенных желез.

Церкарии печеночного сосальщика оседают на прибрежную растительность и выделяют вокруг себя цисту, превращаясь в покоящуюся фазу – адолескарию. Коровы вместе с травой на заливных лугах поедают адолескарий. Человек также может проглотить адолескарий при питье воды из стоячих водоемов и луж, а также при употреблений в пищу некоторых съедобных трав на заливном лугу (щавель и др.). Под действием кишечных соков оболочка цисты адолескарий растворяется, и молодые двуустки приступают к паразитизму в теле окончательного хозяина.

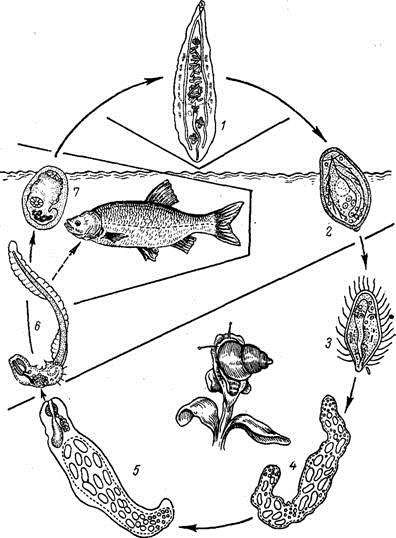

Наиболее опасный для человека паразит – кошачья двуустка (Opisthorchis felineus). Вызываемое ею заболевание называется описторхозом. Жизненный цикл кошачьей двуустки похож на печеночного сосальщика, но отличается наличием дополнительного хозяина. Размеры этого сосальщика – 8–13 мм.

Окончательным хозяином кошачьей двуустки могут быть собаки, кошки, а также человек. Этот паразит поражает печень и вызывает серьезное расстройство функций пищеварительной системы. Яйца паразита для дальнейшего развития должны попасть в воду (рисунок 8.10). Но из них мирацидий не вылупляются. В дальнейшем яйца должны быть проглочены промежуточным хозяином – пресноводным моллюском

Bithinia leachi.

В кишечнике моллюска яйца открываются. Из них выходят мирацидии, которые внедряются в ткани внутренних органов и превращаются в спороцисту. В результате партеногенеза спороциста порождает поколение редии, а затем церкарий. Последние покидают тело промежуточного хозяина и выходят в воду. Церкарий оседают на дополнительного хозяина – рыбу(язь, плотва и др.), внедряются в ее кожу или мышцы, покрываются плотной оболочкой, превращаясь в покоящуюся фазу – метацеркарию. Заражение человека и животных кошачьей двуусткой происходит при употреблении в пищу вяленой, мороженой или сырой рыбы, инцистированной метацеркариями.

1– Opisthorshis felineus, 2 – яйцо, 3 – мирацидий (вылупляется в кишечнике промежуточного хозяина – моллюска), 4 – спороциста, б – редия, 6 – церкарий, 7 – метацеркарий (инцистируется в мышцах карповых рыб)

Рисунок 8.10 – Жизненный цикл кошачьей двуустки

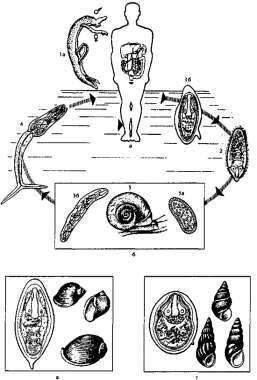

Семейство Schistosomatidae. К самым опасным паразитам человека среди трематод относятся несколько видов кровяных двуусток родаSchistosoma, вызывающих заболевание шистосоматоз, распространенное в тропических районах Азии, Африки, Южной Америки. Кровяные двуустки раздельнополые. Самец 12 –14 мм, а самка до 20 мм в длину. Самка находится в брюшном желобе на теле самца. Паразиты живут в крупных венах. Schistosomahaematobium, например, в венах, окружающих почки, мочевой пузырь. Самка откладывает яйца без крышечки, но с острым шипом сбоку. Яйца могут внедряться в стенки сосудов и в окружающие ткани (рисунок 8.11). Они вызывают абсцессы, изъязвления в стенке мочевого пузыря или в почках. Затем через разрывы тканей яйца выпадают в протоки мочевой системы и с мочой выводятся в наружную среду. Если яйца попадают в воду, то из них выходят мирацидии, разыскивающие своих промежуточных хозяев – пресноводных моллюсков. После внедрения в тело моллюска мирацидии превращается в спороцисту, которая партеногенетически воспроизводит поколение дочерних спороцист, а последние таким же путем – церкарий. Церкарий шистосом с длинным раздвоенным концом, очень мелкие (до 0,2 мм) и быстро плавающие. Они собираются у поверхности воды. Попав на тело человека, церкарий шистосом вбуравливаются в его кожу. Затем они попадают в капилляры и разносятся по кровяному руслу, в крупных венах около мочеполовой системы церкарии достигают половозрелости и приступают к размножению.

a – окончательный хозяин; 1а – копулирующие самец и самка, 1б – инвазионное яйцо S.mansoni, 2 мирацидии; б – фрагмент цикла развития; 3 – моллюск из рода Planorbis: За – спороциста 1-го возраста, 3б – спороциста 2-го возраста; 4 – церкарий; в – яйцо S. haematobium и моллюск из рода Bullinus; г – яйцо S. japonicum и моллюски из родов Schistosomophora, Oncomelania, Katajamn.

Рисунок 8.11 – Жизненный цикл возбудителей шистосоматозов (на примере S. mansoni)

Число двуусток, патогенных для различных домашних и промысловых животных, велико. Так, многие виды семейства Echinostomatidae, имеющие венчик крупных шипов вокруг ротовой присоски, живут в кишечнике домашней птицы и нередко вызывают массовую гибель ее. Метацеркарии некоторых видов семейства Diplostomatidae встречаются в хрусталике глаза пресноводных рыб (леща, форели и др.) и при массовом заражении вызывают у рыб сильное помутнение хрусталика и даже полную слепоту и т. д.

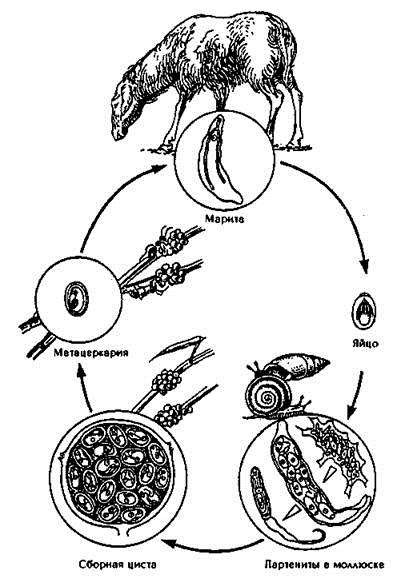

Жизненный цикл ланцетовидного сосальщика (Dicrocoelium dendriticum). Паразитирует в печени овец, вызывая дикроцелиоз. Развитие этого вида представляет большой интерес в связи с тем, что его промежуточным хозяином являются сухопутные моллюски, что способствовало выработке ряда особых приспособлений к переходу от одного хозяина к другому в условиях суши.

Яйца ланцетовидного сосальщика из кишечника овец попадают в почву (рисунок 8.12). Они окружены очень плотной оболочкой и легко переносят высыхание и даже промерзание.

Рисунок 8.12 – Жизненный цикл ланцетовидной двуустки

Дальнейшее развитие яиц ланцетовидного сосальщика возможно лишь в том случае, если их проглотят промежуточные хозяева – сухопутные улитки. В кишечнике моллюсков крышечки яиц сосальщика открываются, и вышедшие из яиц мирацидии внедряются в ткани хозяина и превращаются в спороцисты. Спороцисты порождают еще одно поколение спороцист, а затем церкарии. Церкарии выходят в полость легкого моллюска, где накапливаются. Вместе со слизью комочки с церкариями выдавливаются через дыхательное отверстие наружу. У ланцетовидного сосальщика имеются еще дополнительные хозяева – муравьи, которые поедают выделения моллюсков и заражаются церкариями. В теле муравьев церкарии инцистируются, образуя метацеркарии. Одна из церкарии проникает в головной ганглий муравья. Зараженные муравьи отличаются от здоровых вялостью движений. Как правило, они повисают на траве и поедаются овцами, у которых из метацеркарии развиваются сосальщики. Так сложно осуществляется процесс заражения окончательного хозяина паразитом.

Диплостомоз – широко распространенное инвазионное заболевание рыб, возбудителем которого являются метацеркарии дигенетического сосальщика D. spathaceum из сем. Diplostomatidae. Поселяются они в глазах рыб: хрусталике, в донной части глазного яблока, между склерой и ретиной, вызывая при этом помутнение хрусталика и нарушение зрительной функции. Половозрелые гельминты паразитируют в кишечнике рыбоядных птиц – окончательных хозяев, преимущественно чайковых. Они откладывают яйца, которые вместе с экскрементами попадают в воду. Из яиц выходят личинки – мирацидии, покрытые ресничками, с помощью которых они плавают. В воде мирацидии проникают в промежуточного хозяина – брюхоногих моллюсков –прудовиков: Limnaea stagnalis. L. ovata, L. auricularia и поселяются в печени, где происходит дальнейшее бесполое развитие личинки (спороциста, редии, церкарии). Церкарии отыскав рыбу, внедряются в нее через кожные покровы, жабры, пищеварительный аппарат, сбрасывая при этом хвост, попадают в кровеносные сосуды, по ним заносятся в глаза и хрусталик.

Церкарии могут проникать в глаз и непосредственно через роговицу. В хрусталике церкарии растут и вскоре превращаются в метацеркариев – инвазионную личинку. Метацеркарии диплостом не инкапсулируются. Инвазированную рыбу поедает рыбоядная птица (чайка), в кишечнике последней метацеркарии в течение 4–5 дней достигают половозрелой стадии и начинают продуцировать яйца. Так поддерживается круговорот этого паразита в природе.

Трематоды, паразитируя в организме человека и животных, наносят огромный ущерб здоровью. Поэтому своевременная диагностика гельминтозов и правильное лечение являются необходимым элементом в ликвидации заболеваний.