- •Учреждение образования

- •Л.С. Цвирко основы

- •Пояснительная записка

- •Конспект лекций

- •Тема 1: введение. Зоология и исторический очерк ее развития план:

- •1.1 Предмет зоологии и ее место в системе биологических наук

- •1.2. Исторический очерк развития зоологии

- •1.3. История развития зоологических исследований в Беларуси

- •1.4. Основные проблемы и пути развития современной зоологии

- •1.5 Практическое значение зоологии

- •1.6 Современная классификация животных

- •Тема 2: царство простейшие –

- •Protista. Надтип саркодовые – sarcodina. Надтип

- •Жгутиконосцы – mastigophora

- •2.1. Уровни организации протистов и их основные признаки. Современная классификация простейших

- •2.2 Общие признаки организации саркодовых

- •2.3 Общие черты организации жгутиконосцев

- •Тема 3. Царство простейшие – protista. Тип апикомплексы – apicomplexa план:

- •Классификация типа

- •3.1 Особенности строения клетки споровиков. Апикальный комплекс

- •3.2 Споровики как возбудители протозойных заболеваний человека и животных

- •Тема 4. Царство простейшие – protista. Тип

- •4.1 Общая характеристика строения книдоспоридий

- •4.2 Основные черты организации и жизнедеятельности микроспоридий

- •Тема 5. Царство простейшие – protista. Тип инфузории

- •5.1 Особенности строения и жизнедеятельности инфузорий как высших простейших

- •Инфузория Dendrocometes paradoxum с разветвленными щупальцами (справа)

- •5.2 Значение простейших в природе, медицине и ветеринарной медицине

- •Тема 6: происхождение и основные принципы

- •6.1 Происхождение многоклеточных животных

- •6.2 Размножение и индивидуальное развитие многоклеточных животных

- •6.3. Классификация многоклеточных животных

- •6.4 Губки как наиболее примитивные многоклеточные животные

- •Тема 7: подцарство истинные многоклеточные –

- •Или cnidaria. Тип ctenophora – гребневики план:

- •7.1 Общая характеристика организации кишечнополостных

- •7.2 Класс Гидроидные. Основные особенности организации

- •7.3 Класс Сцифоидные. Особенности жизненного цикла сцифоидных

- •7.4 Класс Коралловые полипы. Организация коралловых полипов, геологическое значенике кораллов

- •7.6 Особенности симметрии, внешнего и внутреннего строения гребневиков

- •Тема 8. Тип плоские черви – plathelminthes. Класс

- •Ленточные черви – cestoda план:

- •8.1 Тип Плоские черви. Основные черты организации

- •8.2 Общая морфофизиологическая характеристика класса Ресничные черви, или Планарии

- •8.3 Класс Моногенетические сосальщики. Особенности строения и биологии

- •8.4 Особенности строения важнейших представителей класса Трематоды, или Дигенетические сосальщики

- •8.5 Особенности строения ленточных червей в связи с паразитизмом

- •Тема 9: группа типов немательминты – nemathelminthes: типы нематоды – nematoda,

- •9.1 Общая характеристика немательминтов

- •9.2 Тип Нематоды. Гельминты и биогельминты, особенности их размножения и развития

- •9.3 Тип Коловратки. Основные черты внешнего и внутреннего строения

- •Тема 10: тип кольчатые черви – annelida. Класс

- •10.1 Характеристика типа Кольчатые черви как высших червей

- •10.2 Класс Многощетинковые. Общие черты строения

- •Тема 11. Тип кольчатые черви – annelida. Класс малощетинковые – oligochaeta. Класс пиявки –

- •11.1 Общая морфофизиологическая характеристика класса Малощетинковые

- •11.2 Общая морфофизиологическая характеристика класса Пиявки

- •11.3 Значение кольчатых червей в природе и хозяйственной деятельности человека

- •11.4 Филогения кольчецов и их роль в эволюции беспозвоночных животных

- •Тема 12: тип членистоногие – arthropoda. Подтип хелицеровые – chelicerata. Класс паукообразные – arachnida план:

- •12.1 Общая морфофизиологическая характеристика типа Членистоногие

- •12.2 Общая характеристика подтипа Хелицеровые. Внешнее и внутреннее строение Паукообразных

- •Тема 13: тип членистоногие – arthropoda. Подтип жабродышащие – branchiata. Класс ракообразные –

- •13.1 Подтип Жабродышащие. Особенности строения ракообразных в связи с образом жизни

- •13.2 Классификация и биология низших ракообразных

- •Artemia salina (вид с брюшной стороны)

- •13.3 Классификация и биология высших ракообразных

- •13.4 Экологическая радиация ракообразных и значение

- •Тема 14: подтип трахейные – tracheata. Надкласс многоножки – myriapoda план:

- •14.1 Особенности строения и биология подтипа Трахейные

- •14.2 Общая морфофизиологическая характеристика надкласса Многоножки

- •Chilopoda, в –мужская половая система Diplopoda, г – женская половая система

- •Тема 15: подтип трахейные – tracheata. Надкласс насекомые – insecta план:

- •15.1 Строение и жизненные процессы насекомых как высших членистоногих

- •15.2 Классификация насекомых. Характеристика основных отрядов

- •15.3 Роль насекомых в биоценозах и агроценозах

- •Тема 16: тип моллюски – mollusca. Класс брюхоногие

- •Головоногие – cephalopoda план:

- •16.1 Общая морфофизиологическая характеристика типа Моллюски

- •16.2 Строение и образ жизни брюхоногих моллюсков

- •(Схематизировано); показана радула, ее расположение

- •(Мантийная полость вскрыта, мантия отвернута вправо)

- •Ее связь с остатком целома)

- •16.3 Своеобразие в строении, физиологии, размножении и развитии двустворчатых моллюсков

- •16.4 Головоногие моллюски как высшие представители типа

- •16.5 Моллюски как важное звено в цепях питания в экосистемах

- •Тема 17 тип щупальцевые – tentaculata план:

- •17.1 Основные принципы организации представителей типа. Сегментация тела и целом. Лофофор

- •17.2 Класс Мшанки. Особенности строения, экология, распространение

- •17.3 Класс Плеченогие. Особенности строения, экология, распространение

- •17.4 Класс Форониды. Особенности строения, экология, распространение

- •Тема 18: подраздел вторичноротые – deutorostomia. Тип иглокожие – echinodermata. Тип гемихордовые – hemichordata план:

- •18.1 Особенности морфофизиологической организации иглокожих

- •18.2 Классификация иглокожих, их значение

- •18.3 Тип Гемихордовые. Общая характеристика типа

- •18.4 Особенности организации класса Кишечнодышачие

- •18.5 Характеристика класса Крыложаберные

- •Тема 19: тип хордовые – chordata. Подтип оболочники – tunicata. Подтип головохордовые –

- •19.1 Общая характеристика типа и его положение в системе животного мира

- •19.2 Морфофизиологическая характеристика различных систематических групп оболочников

- •19.3 Основные гипотезы о происхождении и эволюции оболочников

- •19.4 Особенности организации, биологии и экологии ланцетника

- •Тема 20: подтип позвоночные – vertebrata надкласс бесчелюстные – agnatha план:

- •20.1 Подтип Позвоночные как наиболее высокоразвитые хордовые животные. Классификация позвоночных

- •20.3 Класс Миксины. Основные черты строения

- •20. 4 Практическое значение круглоротых

- •Тема 21. Надкласс рыбы – pisces. Класс хрящевые рыбы

- •21.1 Морфологические особенности организации в связи с водным образом жизни

- •21.2 Физиологические особенности организации в связи с водным образом жизни

- •21.3 Размножение и развитие хрящевых рыб

- •Тема 22. Многообразие и современная система класса хрящевые рыбы план:

- •22.1 Современное распространение, многообразие и система класса

- •22.2 Значение хрящевых рыб в природе и хозяйственной деятельности человека

- •Тема 23: надкласс рыбы – pisces класс лучеперые рыбы – actinopterygii план:

- •23.1 Основные общие признаки костных рыб

- •23.2 Основные черты строения и биологии хрящевых гоноидов и кладистий

- •23.3 Морфо-физиологические и биологические особенности лучеперых рыб на примере костистых рыб

- •23.4 Основные промысловые рыбы и их рыбохозяйственное значение

- •Тема 24: надкласс рыбы – pisces. Класс лопастеперые –

- •24.1 Особенности строения и биологии латимерий

- •24.2 Особенности строения и биологии двоякодышащих

- •24.3 Кистеперые и Двоякодышащие рыбы как возможные предковые формы амфибий

- •Тема 25: экология рыб план:

- •25.1 Условия жизни рыб в водной среде, лимитирующие факторы

- •25.2 Жизненный цикл рыб. Миграции

- •Атлантическом океане

- •25.3 Ориентация и поведение рыб

- •25.4 Роль рыб в водных экосистемах и значение для человека

- •Тема 26: надкласс четвероногие, или наземные

- •26.1 Морфологические особенности строения амфибий в связи с двойной средой обитания

- •26.2 Физиологические особенности строения амфибий в связи с двойной средой обитания

- •26.3 Развитие и размножение амфибий

- •Тема 27: многообразие и современная система класса амфибии план:

- •27.1 Разнообразие экологических групп, многообразие и современная система класса

- •27.2 Экологическое и народнохозяйственное значение амфибий

- •27.3 Происхождение и эволюция амфибий

- •Тема 28: надкласс четвероногие, или наземные

- •28.1. Морфологические особенности строения и характерные черты как наземных позвоночных

- •28.2.Физиологические особенности строения и характерные черты как наземных позвоночных

- •28.3 Размножение и развитие рептилий

- •Тема 29: многообразие и современная система класса рептилии план:

- •29.1 Многообразие рептилий и особенности географического распространения

- •Подкласс Анапсиды – Anapsida

- •Подкласс Лепидозавры–Lepidosauria

- •Подкласс Архозавры (Archosauria)

- •29.2 Значение рептилий и их роль в природных экосистемах

- •29.3 Происхождение и эволюция рептилий

- •Тема 30: надкласс четвероногие, или наземные позвоночные– tetrapoda. Класс aves – птицы план:

- •30.1 Основные принципы организации систем органов птиц в связи с их адаптацией к полету

- •30.2 Особенности высшей нервной деятельности, органы чувств и ориентация птиц в пространстве

- •30.3 Размножение и характеристика эмбрионального и постэмбрионального развития

- •Тема 31: современная система класса птицы

- •31.1 Подкласс Настоящие птицы. Многообразие и современная система

- •31.2 Роль птиц в природных экосистемах и значение для человека

- •31.3 Современные палеонтологические данные и место архиоптерикса в эволюционном древе птиц

- •Тема 32: надкласс четвероногие, или наземные позвоночные – tetrapoda. Класс млекопитающие –

- •32.1 Морфологическая характеристика млекопитающих как высших позвоночных животных

- •32.1 Физиологическая характеристика млекопитающих как высших позвоночных животных

- •32.3 Размножение и развитие. Забота о потомстве

- •Тема 33: многообразие и современная система класса млекопитающие план:

- •33.1 Разнообразие млекопитающих в связи со средой обитания

- •33.2 Домашние млекопитающие и их происхождение

- •33.3 Тероморфные рептилии – предки млекопитающих

- •33.4 Экономическое и экологическое значение млекопитающих

- •Тема 34: основные этапы и закономерности эволюции животных план:

- •34.1 Эволюция животного мира, направления в эволюции систем органов

- •34.2 Основные палеохронологические этапы эволюции животных, ключевые ароморфозы животных Клеточность

- •Автотрофность

- •Ядерность

- •Колониальность

- •Многоклеточность

- •Эволюция многоклеточных животных

- •Вендский период

- •Кембрийский период

- •Карбон (каменно-угольный период)

- •Мезозой

- •Кайнозой

- •Лабораторная работа № 1

- •Лабораторная работа № 2

- •Лабораторная работа № 3

- •Лабораторная работа № 4

- •Лабораторная работа № 5

- •Лабораторная работа № 6

- •Лабораторная работа № 7

- •Лабораторная работа № 8

- •Лабораторная работа № 9

- •Лабораторная работа № 10

- •Лабораторная работа № 11

- •Лабораторная работа № 12

- •Лабораторная работа № 13

- •Лабораторная работа № 14

- •Лабораторная работа № 15

- •Лабораторная работа № 16

- •Лабораторная работа № 17

- •Лабораторная работа № 18

- •Лабораторная работа № 19

- •Лабораторная работа № 21

- •Лабораторная работа № 23

- •Лабораторная работа № 25

- •Лабораторная работа № 26

- •Лабораторная работа № 27

- •Лабораторная работа № 29

- •Лабораторная работа № 30

- •Литература

- •1 Перечень основной и дополнительной литературы

- •Примерный перечень вопросов к экзамену (семестр 1)

- •Цель и задачи учебной дисциплины

- •Место дисциплины в системе подготовки специалиста

- •Требования к уровню освоения учебной дисциплины

- •Научно-исследовательская деятельность

- •Научно-производственная деятельность

- •Производственная деятельность

- •4. Объем дисциплины и виды учебной работы

- •Тема 1 введение

- •Тема 2 царство protista – протисты. Надтип sarcodina (саркодовые). Надтип mastigophora

- •Тема 3 тип apicomplexa (апикомплексы)

- •Тема 4 тип ciliophora (инфузории, или ресничные)

- •Тема 5 тип cnidosporidia (книдоспоридии)

- •Тема 6 царство animalia – животные. Подцарство parazoa (паразоа). Тип spongia (губки)

- •Тема 7 подцарство eumetazoa (истинные многоклеточные)

- •Тема 8 раздел triploblastica – bilateria. Подраздел protostomia (первичноротые)

- •Тема 9 группа типов nemathelminthes

- •Тема 10 тип annelida (кольчатые черви)

- •Тема 11 тип arthropoda (членистоногие)

- •Тема 12 тип onychophora (онихофоры)

- •Тема 13 тип mollusca (моллюски)

- •Тема 14 тип tentaculata (щупальцевые)

- •Тема 15 подраздел deuterostomia (вторичноротые)

- •Тема 16 тип хордовые (chordata). Низшие

- •Тема 17 подтип позвоночные животные

- •Тема 18 основные этапы и закономерности эволюции животных

7.4 Класс Коралловые полипы. Организация коралловых полипов, геологическое значенике кораллов

Коралловые полипы – морские колониальные, режеодиночные полипы, развивающиеся без смены поколений. Преимущественно обитают в теплых тропических морях, где температура воды не ниже 20°С, на глубинах не более 20 м, в условиях обильного планктона, которым они питаются. Всего известно около 6 тыс. видов коралловых полипов. Многие из них имеют известковый скелет и являются рифообразователями.

Коралловые полипы, несмотря на общее сходство строения с гидроидными, отличаются от последних следующими особенностями: а) размеры коралловых полипов крупнее и у них сильно развита мезоглея; б) у большинства видов хорошо развит скелет (роговой или известковый); он может быть наружным, образованным эктодермой, или внутренним, формирующимся в мезоглее; в) гастральная полость разделена перегородками-септами на камеры; имеется эктодермальная глотка со жгутиковыми бороздками-сифоноглифами, обеспечивающими ток воды в гастральной полости; г) гонады образуются в энтодерме; размножение бесполое и половое; развитие с метаморфозом, личинка – планула; чередования поколений нет; д) имеются мускульные клетки, образующие продольные и поперечные мышцы; е) нервная система образует густоесплетение на ротовом диске; ж) лучевая симметрия нарушена, и наблюдается переход к двулучевой, или билатеральной, симметрии.

Различают два подкласса современных коралловых полипов: Восьмилучевые (Octocorallia) и Шестилучевые (Нехасоrallia), между которыми наблюдаются существенные различия в организации. Поэтому, характеризуя морфологию и физиологию каралловых полипов, удобнее дать сравнительный очерк организации Octocorallia и Нехасоrallia.

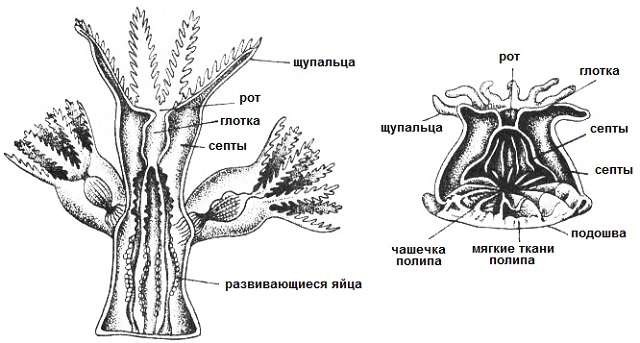

Сравнительная морфофизиологическая характеристика 6- и 8-лучевых коралловых полипов. Тело полипов цилиндрическое. Одиночные полипы подошвой прикрепляются к субстрату, а колониальные – к телу колонии (ценосарку). На оральном полюсе полипа находится рот, окруженный всегда полыми щупальцами (рисунок 7.9). По числу щупалец легко различить подклассы коралловых полипов: у 8-лучевых всегда восемь щупалец и они перистые, с боковыми выростами, а у 6-лучевых – щупальца гладкие и их число кратно шести.

Рисунок 7.9 – Строение караллового полипа

Гастральная полость сложная. Рот ведет в сплющенную в одном направлении глотку со складчатой эктодермальной выстилкой. У Octocorallia в одном конце глоточной щели имеется сифоноглиф – желобок, выстланный мерцательным эпителием. У Нехасоrallia сифоноглифов два – в обоих углах глоточной щели. Сифоноглифы обеспечивают ток воды черезгастральную полость. Щелевидная глотка и наличие 1–2 сифоноглифов нарушают радиальную симметрию полипов, и потому у 8-лучевых полипов можно провести только одну, а у 6лучевых – только две плоскости симметрии. Глотка ведет в гастральную полость, которая разделена радиальными перегородками – септами. Септы представляют собой боковые складки энтодермы, причем каждая складка соответственно состоит из двух слоев энтодермы, между которыми находится мезоглея с мускульными клетками. Септы свободным краем прирастают к глотке, а ниже глотки не смыкаются, образуя желудок. Края септ утолщены, гофрированы, усажены стрекательными и пищеварительными клетками, образуя мезентериальные нити. Их свободные концы называются аконциями. Добыча, попадающая в желудок полипа, плотно облегается мезентериальными нитями, умерщвляется и постепенно переваривается под воздействием пищеварительных ферментов. Наличие септ увеличивает пищеварительную поверхность у полипов.

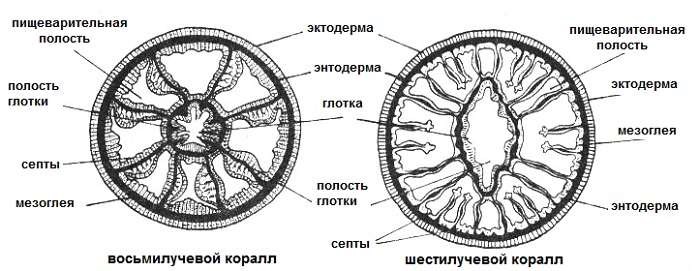

Число септ и их расположение различно в двух подклассах.

У Octocorallia восемь септ с мышечными валиками (рисунок 7.10). Пары септ, отходящие от двух углов уплощенной глотки, называются направительными. Направительная камеpa, находящаяся напротив единственного сифоноглифа, отличается тем, что мускульные валики в ее септах обращены внутрь. Эту камеру условно называют «вентральной». На септах противоположно расположенной «дорсальной» камеры валики обращены наружу от камеры. Таким образом, расположение мускульных валиков в септах Octocorallia также нарушает радиальную симметрию.

Рисунок 7.10 – Поперечные срезы через восьмилучевой и шестилучевой полипы

У Нехасоrallia септ много, не менее 12, и их число равно шести. Мускульные валики в направительных камерах обращены наружу и не нарушают двулучевой симметрии, определяемой формой глотки и двумя сифоноглифами. Септы у 6-лучевых полипов формируются постепенно. Вначале возникает шесть пар септ первого порядка, которые прирастают к глотке. Между септами каждой пары образуются основные камеры, а между ними – промежуточные, в которых формируются дополнительные пары септ второго порядка, и т. д.

Питание у коралловых полипов разнообразно. Многие питаются планктоном или ловят мелких животных при помощи щупалец. Крупные одиночные полипы – актинии (Actinia) способны ловить и крупных животных: рыбу, креветок. В последнее время выяснилось, что часть видов коралловых полипов существуют за счет симбиоза с одноклеточными водорослями, которые у них живут в мезоглее.

Для коралловых полипов, ведущих в основном прикрепленный образ жизни, характерно наличие скелета, который образуется по-разному в разных подклассах.

У 8-лучевых полипов скелет внутренний и образуется в мезоглее. Он может быть роговым или известковым. Скелетные элементы образуются в клетках-склеробластах. Скелетные иглы могут сливаться между собой или соединяться роговым веществом, формируя скелет колонии. Например, у благородного коралла (Coralliumrubrum) скелетный ствол колонии известковый, пурпурного цвета. Сверху ветвь колонии покрыта эктодермой. Внутренний скелет пронизан сетью энтодермальных каналов, связывающих всех членов колонии.

У 6-лучевых полипов скелет наружный, выделяемый эктодермой, реже внутренний или отсутствует. Рост наружного скелета вокруг молодого полипчика происходит от области подошвы, где возникает вначале подошвенная пластинка, а на ней формируются известковые септы – склеросепты, а затем уже образуется чашечка – тека, которая защищает весь полип до щупалец. Скелет часто обрастает складками кожи сверху и производит впечатление внутреннего.

Имеются полипы без скелета, например актинии. У многих 8-лучевых полипов скелет развит слабо и его заменяет гидроскелет – тургор колонии, обеспечиваемый наполняемостью гастральной полости водой.Размножение и развитие. Полипы могут размножаться бесполым путем: почкованием, делением в поперечном и продольном направлениях.

Перед половым размножением на септах в энтодерме созревают гонады. Полипы, как правило, раздельнополые. Сперматозоиды через разрывы стенки гонад выходят в гастральную полость, а затем наружу и проникают через рот в полость женской особи. Оплодотворенные яйцеклетки некоторое время развиваются в мезоглее септ. Личинки-планулы обычно покидают материнский полип, а затем оседают на твердый субстрат и превращаются в полипов. У многих коралловых полипов развитие протекает без метаморфоза и личинка-планула не образуется.

К классу Anthozoa относятся два современных и три целиком вымерших подкласса.

Подкласс Восьмилучевые кораллы (Octocorallia). Представители подкласса имеют 8 щупалец и 8 септ, скелет развивается в мезоглее. Объединяет отряды: отряд альционарии (Alcyonaria),отряд горгонарии, или роговые кораллы (Gorgonaria),отряд морские перья (Pennatularia).

Подкласс Шестилучевые кораллы (Hexacorallia). Шестилучевые кораллы делятся на пять отрядов, из которых наиболее обширны следующие. Отряд актиний (Actiniaria) одиночные полипы, способные медленно ползать при помощи подошвы. Это лишенные скелета крупные полипы (иногда свыше 60 см в диаметре), отличающиеся правильностью формы и красотой расцветки. Некоторые актинии (Sagartiaи др.) живут в симбиозе с ракамиотшельниками. Отряд мадрепоровых (Madreporaria) образуют колонии с массивным наружным известковым скелетом. Мадрепоровые кораллы – основные образователи коралловых рифов; известны, начиная с триаса. Отряд антипатарии (Antipatharia) – мелкие полипы с внутренним осевым скелетом из рогоподобного вещества, образующие прикрепленные большие древовидные колонии. Обитают на разных глубинах, преимущественно в тропических морях. Около 150 видов. Известный представитель Antipathes subpinnata (черный коралл).Черные кораллы имеют колониальное строение.

Внутренний скелет твердый, позволяет расти до 6 метров в высоту, в составе находится специфичный белок – антипатин, который обуславливает черный окрас. Они используются для изготовления ювелирных украшений, поэтому идет интенсивная их добыча, что поставило данный вид на грань вымирания. Отряд цериантарии (Ceriantharia). Одиночные бесскелетные полипы, обитают на мягких грунтах тропических морей, зарываясь в норки. Около 50 видов.

7.5 Практическая значимость современных кишечнополостных Биологическое значение кишечнополостных велико в цепях питания в Мировом океане. Особенно большое значение они имеют в поглощении взвешенной органики и очищении морской воды. Велика роль коралловых полипов в круговороте кальция в биосфере и образовании осадочных пород.

Кишечнополостные являются объектами промысла. В пищу используют медуз в засоленном виде. Их промысел имеет местное значение, в основном в Японии и Китае. В Китае и некоторых других странах в пищу употребляют специально приготовленных медуз-ропилем.

Основной промысловый интерес представляют кораллы, из которых изготавливают украшения, предметы искусства. Кроме того, сейчас популярно коллекционирование коралловых полипов. Ветки кораллов продают в качестве сувениров. Особое значение имеетблагородный коралл (Corallumrubrum) известковый скелет которогоокрашен в красный цвети черный(Antipathessubpinnata) кораллы. Из них изготавливают ювелирные изделия.

Коралловые известняки – прекрасный строительный материал. Кроме того, из них получают известь.

Некоторых гидроидных полипов добывают с целью получения биологически активных веществ для медицины.

Коралловые рифы и роль коралловых полипов в образовании земной коры. Рифообразующие (мадрепоровые) кораллы, отличаются иногда очень крупными размерами (более 2 м в диаметре; ветви коралла Асrороrа достигают высоты свыше 4 м). У них массивный известковый скелет, они образуют на мелководье густые поселения – коралловые рифы. Самого «цветущего» состояния они достигают там, где зимняя температура воды не опускается ниже 20°С. Вместе с тем эти кораллы имеют ограниченное распределение по вертикали, опускаясь лишь до глубины 50 м. Это связано с тем, что в тканях рифообразующих мадрепоровых кораллов живут симбиотические одноклеточные водоросли – зооксантеллы, которые нуждаются в солнечном свете. Роль зооксантелл в жизнедеятельности мадрепоровых кораллов до конца еще не выяснена. Предположение о том, что кораллы способны переваривать эти водоросли, в последнее время не подтвердилось. По-видимому, зооксантеллы необходимы для нормального образования скелета кораллов. Рост скелета резко замедляется в темноте или у кораллов, искусственно лишенных зооксантелл. Все рифообразующие кораллы нуждаются в морской воде с нормальной океанической соленостью, т. е. содержащей около 3,5% солей. В связи с этим они никогда не поселяются в устьях рек и других опресненных участках моря. Мадрепоровые кораллы нуждаются также в чистой прозрачной воде, достаточно насыщенной кислородом.

Некоторые медузы представляют серьезную опасность для человека. К таким относится небольшая дальневосточная медуза-крестовичок (Gonionemus vertens), обитающая зарослях морских растений и крупный черноморский корнерот, часто встречающийся у побережья. Яд крестовичка иногда оказывается смертельным. Самая опасная медуза – морская оса,или австралийская кубическая медуза (Chironex fleckeri) – обитает у побережья Австралии. Прикосновение к этому животному вызывает сильнейшую боль и шок. Многие люди гибли при встрече с ней. В тропических водахвстречается физалия (Physalia physalis) – ядовитая медуза, имеющая сильно развитый ядовитый аппарат для нападения и защиты. Многочисленные щупальца физалий снабжены огромным количеством стрекательных клеток, содержащих ядовитый секрет. Этот яд необходим медузе для того, чтобы убить рыбу, которой физалия питается. Щупальца практически бесцветны, они сливаются с морской водой и трудно различимы для пловцов. На поверхности воды это животное очень красиво. Верхняя часть его ярко окрашена и отдаленно напоминает расцветку старинных португальских парусников, отсюда и возникло название этого животного. Если приглядеться к физалии, поднимающейся над поверхностью моря примерно на 30 см по длине, то можно увидеть, как она переливается голубыми, фиолетовыми и пурпурными цветами благодаря отражению солнечных лучей от ее граней. Иногда можно наблюдать скопление физалий в прибрежных водах. Возможно, это происходит потому, что в этот период жизни животное может найти здесь значительно большее количество пищи. Однако для купающихся это, несомненно, представляет реальную угрозу, так как резко увеличивается число людей, пораженных стрекательными клетками физалий. Человек при контакте с физалией получает сильный ожог. К счастью, яд физалий для человека не смертелен.

Среди кишечнополостных имеется небольшое число настоящих паразитов беспозвоночных животных. Polypodium hydriforme – единственный представитель кишечнополостных, паразитирующий в теле позвоночных. Полиподиоз – заболевание икры осетровых рыб. Паразит развивается как в икре осетровых рыб, так и в воде. Самая ранняя из известных стадий развития – маленькая червеобразная двухслойная личинка, которая поселяется в икре на II–III стадии зрелости. С ростом икринки и накоплением желтка личинка развивается, удлиняется и превращается в трубку (столон), на которой образуются многочисленные выросты (почки) – зачатки будущих самостоятельных особей. В каждой почке закладывается по

12 щупалец. На этой стадии паразит вывернут наизнанку, энтодерма расположена снаружи и непосредственно соприкасается с желтком икринки, за счет которого он питается. При переходе икры в V стадию зрелости столон выворачивается эктодермой наружу и часть желтка икринки попадает в полость полипа.

Зараженная икра выметывается вместе со здоровой во время нереста. Паразит разрывает оболочку икринки, попадает в воду и вскоре распадается на части по количеству почек. Полипы становятся свободноживущими и первые 4–5 дней питаются за счет запасов желтка. Затем у них появляется рот и они переходят на питание мелкими водными животными (коловратки, олигохеты и др.).

В первую половину лета полипы размножаются продольным делением пополам. К осени в них развиваются половые железы. Полипы раздельнополые, однако встречаются и гермафродиты.

Полиподиум поселяется в икре стерляди, осетра, севрюги и американских осетровых. Паразит отмечен во многих водоемах, где обитают осетровые. Источником инвазии является пораженная икра. Зараженная икра на первых стадиях развития темнее незараженной, на более поздних – светлее. Она отличается от здоровой большими размерами. Через оболочку видно спирально закрученное тело паразита. Полиподиум снижает репродуктивную способность зараженных рыб, так как такая икра погибает. Кроме того, икра теряет пищевую ценность. Диагноз ставят при обнаружении паразита в икре осетровых. Пробу для определения зараженности берут из ястыка живой рыбы с помощью специального щупа или при вскрытии.

Меры борьбы не разработаны и в естественных водоемах невозможны. Для предотвращения распространения паразита не разрешается перевозить осетровых рыб для разведения из неблагополучных водоемов. Запрещается выбрасывать зараженную икру в воду. Отходы икорного производства необходимо уничтожать.