- •Учреждение образования

- •Л.С. Цвирко основы

- •Пояснительная записка

- •Конспект лекций

- •Тема 1: введение. Зоология и исторический очерк ее развития план:

- •1.1 Предмет зоологии и ее место в системе биологических наук

- •1.2. Исторический очерк развития зоологии

- •1.3. История развития зоологических исследований в Беларуси

- •1.4. Основные проблемы и пути развития современной зоологии

- •1.5 Практическое значение зоологии

- •1.6 Современная классификация животных

- •Тема 2: царство простейшие –

- •Protista. Надтип саркодовые – sarcodina. Надтип

- •Жгутиконосцы – mastigophora

- •2.1. Уровни организации протистов и их основные признаки. Современная классификация простейших

- •2.2 Общие признаки организации саркодовых

- •2.3 Общие черты организации жгутиконосцев

- •Тема 3. Царство простейшие – protista. Тип апикомплексы – apicomplexa план:

- •Классификация типа

- •3.1 Особенности строения клетки споровиков. Апикальный комплекс

- •3.2 Споровики как возбудители протозойных заболеваний человека и животных

- •Тема 4. Царство простейшие – protista. Тип

- •4.1 Общая характеристика строения книдоспоридий

- •4.2 Основные черты организации и жизнедеятельности микроспоридий

- •Тема 5. Царство простейшие – protista. Тип инфузории

- •5.1 Особенности строения и жизнедеятельности инфузорий как высших простейших

- •Инфузория Dendrocometes paradoxum с разветвленными щупальцами (справа)

- •5.2 Значение простейших в природе, медицине и ветеринарной медицине

- •Тема 6: происхождение и основные принципы

- •6.1 Происхождение многоклеточных животных

- •6.2 Размножение и индивидуальное развитие многоклеточных животных

- •6.3. Классификация многоклеточных животных

- •6.4 Губки как наиболее примитивные многоклеточные животные

- •Тема 7: подцарство истинные многоклеточные –

- •Или cnidaria. Тип ctenophora – гребневики план:

- •7.1 Общая характеристика организации кишечнополостных

- •7.2 Класс Гидроидные. Основные особенности организации

- •7.3 Класс Сцифоидные. Особенности жизненного цикла сцифоидных

- •7.4 Класс Коралловые полипы. Организация коралловых полипов, геологическое значенике кораллов

- •7.6 Особенности симметрии, внешнего и внутреннего строения гребневиков

- •Тема 8. Тип плоские черви – plathelminthes. Класс

- •Ленточные черви – cestoda план:

- •8.1 Тип Плоские черви. Основные черты организации

- •8.2 Общая морфофизиологическая характеристика класса Ресничные черви, или Планарии

- •8.3 Класс Моногенетические сосальщики. Особенности строения и биологии

- •8.4 Особенности строения важнейших представителей класса Трематоды, или Дигенетические сосальщики

- •8.5 Особенности строения ленточных червей в связи с паразитизмом

- •Тема 9: группа типов немательминты – nemathelminthes: типы нематоды – nematoda,

- •9.1 Общая характеристика немательминтов

- •9.2 Тип Нематоды. Гельминты и биогельминты, особенности их размножения и развития

- •9.3 Тип Коловратки. Основные черты внешнего и внутреннего строения

- •Тема 10: тип кольчатые черви – annelida. Класс

- •10.1 Характеристика типа Кольчатые черви как высших червей

- •10.2 Класс Многощетинковые. Общие черты строения

- •Тема 11. Тип кольчатые черви – annelida. Класс малощетинковые – oligochaeta. Класс пиявки –

- •11.1 Общая морфофизиологическая характеристика класса Малощетинковые

- •11.2 Общая морфофизиологическая характеристика класса Пиявки

- •11.3 Значение кольчатых червей в природе и хозяйственной деятельности человека

- •11.4 Филогения кольчецов и их роль в эволюции беспозвоночных животных

- •Тема 12: тип членистоногие – arthropoda. Подтип хелицеровые – chelicerata. Класс паукообразные – arachnida план:

- •12.1 Общая морфофизиологическая характеристика типа Членистоногие

- •12.2 Общая характеристика подтипа Хелицеровые. Внешнее и внутреннее строение Паукообразных

- •Тема 13: тип членистоногие – arthropoda. Подтип жабродышащие – branchiata. Класс ракообразные –

- •13.1 Подтип Жабродышащие. Особенности строения ракообразных в связи с образом жизни

- •13.2 Классификация и биология низших ракообразных

- •Artemia salina (вид с брюшной стороны)

- •13.3 Классификация и биология высших ракообразных

- •13.4 Экологическая радиация ракообразных и значение

- •Тема 14: подтип трахейные – tracheata. Надкласс многоножки – myriapoda план:

- •14.1 Особенности строения и биология подтипа Трахейные

- •14.2 Общая морфофизиологическая характеристика надкласса Многоножки

- •Chilopoda, в –мужская половая система Diplopoda, г – женская половая система

- •Тема 15: подтип трахейные – tracheata. Надкласс насекомые – insecta план:

- •15.1 Строение и жизненные процессы насекомых как высших членистоногих

- •15.2 Классификация насекомых. Характеристика основных отрядов

- •15.3 Роль насекомых в биоценозах и агроценозах

- •Тема 16: тип моллюски – mollusca. Класс брюхоногие

- •Головоногие – cephalopoda план:

- •16.1 Общая морфофизиологическая характеристика типа Моллюски

- •16.2 Строение и образ жизни брюхоногих моллюсков

- •(Схематизировано); показана радула, ее расположение

- •(Мантийная полость вскрыта, мантия отвернута вправо)

- •Ее связь с остатком целома)

- •16.3 Своеобразие в строении, физиологии, размножении и развитии двустворчатых моллюсков

- •16.4 Головоногие моллюски как высшие представители типа

- •16.5 Моллюски как важное звено в цепях питания в экосистемах

- •Тема 17 тип щупальцевые – tentaculata план:

- •17.1 Основные принципы организации представителей типа. Сегментация тела и целом. Лофофор

- •17.2 Класс Мшанки. Особенности строения, экология, распространение

- •17.3 Класс Плеченогие. Особенности строения, экология, распространение

- •17.4 Класс Форониды. Особенности строения, экология, распространение

- •Тема 18: подраздел вторичноротые – deutorostomia. Тип иглокожие – echinodermata. Тип гемихордовые – hemichordata план:

- •18.1 Особенности морфофизиологической организации иглокожих

- •18.2 Классификация иглокожих, их значение

- •18.3 Тип Гемихордовые. Общая характеристика типа

- •18.4 Особенности организации класса Кишечнодышачие

- •18.5 Характеристика класса Крыложаберные

- •Тема 19: тип хордовые – chordata. Подтип оболочники – tunicata. Подтип головохордовые –

- •19.1 Общая характеристика типа и его положение в системе животного мира

- •19.2 Морфофизиологическая характеристика различных систематических групп оболочников

- •19.3 Основные гипотезы о происхождении и эволюции оболочников

- •19.4 Особенности организации, биологии и экологии ланцетника

- •Тема 20: подтип позвоночные – vertebrata надкласс бесчелюстные – agnatha план:

- •20.1 Подтип Позвоночные как наиболее высокоразвитые хордовые животные. Классификация позвоночных

- •20.3 Класс Миксины. Основные черты строения

- •20. 4 Практическое значение круглоротых

- •Тема 21. Надкласс рыбы – pisces. Класс хрящевые рыбы

- •21.1 Морфологические особенности организации в связи с водным образом жизни

- •21.2 Физиологические особенности организации в связи с водным образом жизни

- •21.3 Размножение и развитие хрящевых рыб

- •Тема 22. Многообразие и современная система класса хрящевые рыбы план:

- •22.1 Современное распространение, многообразие и система класса

- •22.2 Значение хрящевых рыб в природе и хозяйственной деятельности человека

- •Тема 23: надкласс рыбы – pisces класс лучеперые рыбы – actinopterygii план:

- •23.1 Основные общие признаки костных рыб

- •23.2 Основные черты строения и биологии хрящевых гоноидов и кладистий

- •23.3 Морфо-физиологические и биологические особенности лучеперых рыб на примере костистых рыб

- •23.4 Основные промысловые рыбы и их рыбохозяйственное значение

- •Тема 24: надкласс рыбы – pisces. Класс лопастеперые –

- •24.1 Особенности строения и биологии латимерий

- •24.2 Особенности строения и биологии двоякодышащих

- •24.3 Кистеперые и Двоякодышащие рыбы как возможные предковые формы амфибий

- •Тема 25: экология рыб план:

- •25.1 Условия жизни рыб в водной среде, лимитирующие факторы

- •25.2 Жизненный цикл рыб. Миграции

- •Атлантическом океане

- •25.3 Ориентация и поведение рыб

- •25.4 Роль рыб в водных экосистемах и значение для человека

- •Тема 26: надкласс четвероногие, или наземные

- •26.1 Морфологические особенности строения амфибий в связи с двойной средой обитания

- •26.2 Физиологические особенности строения амфибий в связи с двойной средой обитания

- •26.3 Развитие и размножение амфибий

- •Тема 27: многообразие и современная система класса амфибии план:

- •27.1 Разнообразие экологических групп, многообразие и современная система класса

- •27.2 Экологическое и народнохозяйственное значение амфибий

- •27.3 Происхождение и эволюция амфибий

- •Тема 28: надкласс четвероногие, или наземные

- •28.1. Морфологические особенности строения и характерные черты как наземных позвоночных

- •28.2.Физиологические особенности строения и характерные черты как наземных позвоночных

- •28.3 Размножение и развитие рептилий

- •Тема 29: многообразие и современная система класса рептилии план:

- •29.1 Многообразие рептилий и особенности географического распространения

- •Подкласс Анапсиды – Anapsida

- •Подкласс Лепидозавры–Lepidosauria

- •Подкласс Архозавры (Archosauria)

- •29.2 Значение рептилий и их роль в природных экосистемах

- •29.3 Происхождение и эволюция рептилий

- •Тема 30: надкласс четвероногие, или наземные позвоночные– tetrapoda. Класс aves – птицы план:

- •30.1 Основные принципы организации систем органов птиц в связи с их адаптацией к полету

- •30.2 Особенности высшей нервной деятельности, органы чувств и ориентация птиц в пространстве

- •30.3 Размножение и характеристика эмбрионального и постэмбрионального развития

- •Тема 31: современная система класса птицы

- •31.1 Подкласс Настоящие птицы. Многообразие и современная система

- •31.2 Роль птиц в природных экосистемах и значение для человека

- •31.3 Современные палеонтологические данные и место архиоптерикса в эволюционном древе птиц

- •Тема 32: надкласс четвероногие, или наземные позвоночные – tetrapoda. Класс млекопитающие –

- •32.1 Морфологическая характеристика млекопитающих как высших позвоночных животных

- •32.1 Физиологическая характеристика млекопитающих как высших позвоночных животных

- •32.3 Размножение и развитие. Забота о потомстве

- •Тема 33: многообразие и современная система класса млекопитающие план:

- •33.1 Разнообразие млекопитающих в связи со средой обитания

- •33.2 Домашние млекопитающие и их происхождение

- •33.3 Тероморфные рептилии – предки млекопитающих

- •33.4 Экономическое и экологическое значение млекопитающих

- •Тема 34: основные этапы и закономерности эволюции животных план:

- •34.1 Эволюция животного мира, направления в эволюции систем органов

- •34.2 Основные палеохронологические этапы эволюции животных, ключевые ароморфозы животных Клеточность

- •Автотрофность

- •Ядерность

- •Колониальность

- •Многоклеточность

- •Эволюция многоклеточных животных

- •Вендский период

- •Кембрийский период

- •Карбон (каменно-угольный период)

- •Мезозой

- •Кайнозой

- •Лабораторная работа № 1

- •Лабораторная работа № 2

- •Лабораторная работа № 3

- •Лабораторная работа № 4

- •Лабораторная работа № 5

- •Лабораторная работа № 6

- •Лабораторная работа № 7

- •Лабораторная работа № 8

- •Лабораторная работа № 9

- •Лабораторная работа № 10

- •Лабораторная работа № 11

- •Лабораторная работа № 12

- •Лабораторная работа № 13

- •Лабораторная работа № 14

- •Лабораторная работа № 15

- •Лабораторная работа № 16

- •Лабораторная работа № 17

- •Лабораторная работа № 18

- •Лабораторная работа № 19

- •Лабораторная работа № 21

- •Лабораторная работа № 23

- •Лабораторная работа № 25

- •Лабораторная работа № 26

- •Лабораторная работа № 27

- •Лабораторная работа № 29

- •Лабораторная работа № 30

- •Литература

- •1 Перечень основной и дополнительной литературы

- •Примерный перечень вопросов к экзамену (семестр 1)

- •Цель и задачи учебной дисциплины

- •Место дисциплины в системе подготовки специалиста

- •Требования к уровню освоения учебной дисциплины

- •Научно-исследовательская деятельность

- •Научно-производственная деятельность

- •Производственная деятельность

- •4. Объем дисциплины и виды учебной работы

- •Тема 1 введение

- •Тема 2 царство protista – протисты. Надтип sarcodina (саркодовые). Надтип mastigophora

- •Тема 3 тип apicomplexa (апикомплексы)

- •Тема 4 тип ciliophora (инфузории, или ресничные)

- •Тема 5 тип cnidosporidia (книдоспоридии)

- •Тема 6 царство animalia – животные. Подцарство parazoa (паразоа). Тип spongia (губки)

- •Тема 7 подцарство eumetazoa (истинные многоклеточные)

- •Тема 8 раздел triploblastica – bilateria. Подраздел protostomia (первичноротые)

- •Тема 9 группа типов nemathelminthes

- •Тема 10 тип annelida (кольчатые черви)

- •Тема 11 тип arthropoda (членистоногие)

- •Тема 12 тип onychophora (онихофоры)

- •Тема 13 тип mollusca (моллюски)

- •Тема 14 тип tentaculata (щупальцевые)

- •Тема 15 подраздел deuterostomia (вторичноротые)

- •Тема 16 тип хордовые (chordata). Низшие

- •Тема 17 подтип позвоночные животные

- •Тема 18 основные этапы и закономерности эволюции животных

6.4 Губки как наиболее примитивные многоклеточные животные

Губки (Spongia, или Porifera) – неподвижные прикрепленные животные, обитающие преимущественно в морях, реже в пресных водах. Ониимеют форму наростов, ковриг, бокалов или напоминают ветвящиеся стебли. Губки могут быть одиночными животными, но значительно чаще образуют колонии. Долгое время губок относили к зоофитам – промежуточным формам между растениями и животными. Принадлежность губок к животным впервые была доказана Р. Эллисом в 1765 г., который обнаружил явление фильтрации воды через тело губок и голозойный тип питания. Р. Грант (1836) выделил губок в самостоятельный тип Губки (Spongia, или Porifera).

Всего известно около 10 000 видов губок. К ним относятся морские известковые, стеклянные, кремнероговые губки, пресноводные губкибадяги.

Стенка тела губок состоит из двух слоев клеток: покровных клеток (пинакоцитов) и внутреннего слоя жгутиковых воротничковых клеток (хоаноцитов), которые выполняют функцию фильтрации воды и фагоцитоза. Хоаноциты имеют вокруг жгутика воротничок в форме воронки. Воротничок образован из сцепленных микроворсинок. Между слоями клеток имеется студенистое вещество – мезоглея, в которой расположены отдельные клеточные элементы. К ним относятся звездчатые опорные клетки (колленциты), скелетные клетки (склероциты), подвижные амебоидные клетки (амебоциты) и недифференцированные клетки – археоциты, которые могут давать начало любым другим клеткам, в том числе и половым. Иногда присутствуют слабосокращающиеся клетки – миоциты.

Среди пинакоцитов различают особые клетки –пороцитысо сквозной порой. Пороцит способен к сокращению и может открывать и закрывать пору. Поры рассеяны по всему телу губки и образуют скопления.

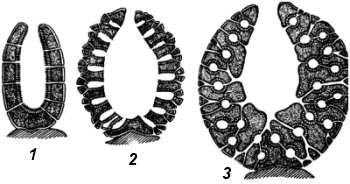

Выделяют три типа строения губок: аскон (асконоидный), сикон (сиконоидный), лейкон (лейконоидный) (рисунок 6.1).

1 – аскон; 2 – сикон; 3 – лейкон

Рисунок 6.1 – Различные типы строение губок

Наиболее просто организованные губки асконоидного типа имеют форму мешка, который основанием прикреплен к субстрату, а устьем (оскулумом) обращен кверху. Наружный слой стенки мешка образован покровными клетками (пинакоцитами), внутренний – воротничковыми жгутиковыми клетками (хоаноцитами). Хоаноциты выполняют функцию фильтрации воды и фагоцитоза. Между наружным и внутренним слоями располагается бесструктурная масса – мезоглея, в которой находятся многочисленные клетки, в том числе образующие спикулы (иглы внутреннего скелета). Все тело губки пронизано тонкими каналами, ведущими в центральную атриальную полость. Непрерывная работа жгутиков хоаноцитов создает ток воды: поры → поровые каналы → атриальная полость → оскулум.

У губок сиконоидного типа происходит утолщение мезоглеи и образование внутренних впячиваний, имеющих вид карманов, выстланных жгутиковыми клетками (рисунок 6.2). Ток воды в сиконоидной губке осуществляется по следующему пути: поры → поровые каналы → жгутиковые карманы → атриальная полость → оскулум.

Наиболее сложный тип губок – лейкон. Для губок этого типа характерен мощный слой мезоглеи с множеством скелетных элементов. Внутренние впячивания погружаются вглубь мезоглеи и приобретают вид жгутиковых камер, соединяющихся выносящими каналами сатриальной полостью. Атриальная полость у лейконоидных губок, так же как у сиконоидных выстлана пинакоцитами. Лейконоидные губки обычно образуют колонии с множеством устьев на поверхности: в виде корок, пластинок, комьев, кустов. Ток воды в лейконоидной губке осуществляется по следующему пути: поры → поровые каналы → жгутиковые камеры → выносящие каналы → атриальная полость → оскулум.

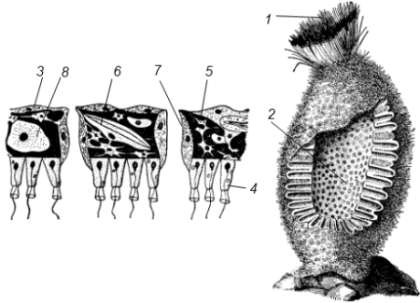

1 – скелетные иглы, окружающие устье; 2 – атриальная полость; 3 – пинакоцит; 4 – хоаноцит; 5 – звездчатая опорная клетка;

6 – спикула; 7 – пора; 8 – амебоцит

Рисунок 6.2 – Строение сикона (Sycon sp.)

Губки – типичные фильтраторы: с током воды через тело губок пассивно осуществляются питание, дыхание, выделение, размножение.

Питаются губки остатками отмерших животных и растений, мелкими одноклеточными организмами, которые приносятся с током воды к жгутиковым камерам, где они захватываются хоаноцитами и затем поступают в мезоглею. Здесь пища попадает к амебоцитам, которые разносят ее по всем частям тела губки. Если частица слишком крупна и не помещается внутри амебоидной клетки, она окружается несколькими амебоцитами, и переваривание пищи происходит внутри такой клеточной массы. У некоторых губок переваривание пищи происходит также и в хоаноцитах.

Газовый обмен с наружной средой осуществляется у губок каждой клеткой или через мезоглею.

Непереваренные остатки пищи выбрасываются в мезоглею и постепенно скапливаются около отводящих каналов и выводятся наружу. Иногда сами амебоциты, приближаясь к отводящим каналам, выделяют туда зернистое содержимое своих вакуолей.

Размножаются губки бесполым и половым путем. Бесполое размножение осуществляется в форме наружного почкования, внутреннего почкования, фрагментации, образования геммул и пр. При половом размножении из оплодотворенной яйцеклетки развивается бластула, состоящая из одного слоя клеток, имеющих жгутики (рисунок 6.3). Затем часть клеток мигрирует внутрь и превращается в амебоидные клетки. После того, как личинка оседает на дно, происходит перемещение жгутиковых клеток внутрь, они становятся хоаноцитами, а амебоидные клетки выходят на поверхность и превращаются в пинакоциты.

1 – зигота; 2 – равномерное дробление; 3 – целобластула;

4 – паранхимула в воде; 5 – осевшая паранхимула с инверсией пластов; 6 – молодая губка

Рисунок 6.3 – Развитие известковой губки (Clathrina sp.)

Далее личинка превращается в молодую губку. То есть первичная эктодерма (мелкие жгутиковые клетки) становится на место энтодермы, а энтодерма – на место эктодермы: зародышевые пласты меняются местами. На этом основании зоологи называют губок животными, вывернутыми наизнанку (Enantiozoa).

Большинство губок гермафродиты и продуцируют мужские и женские гаметы. Оплодотворение обычно перекрестное. Сперматозоиды одной особи выходят из мезоглеи в систему каналов и через устье (оскулум) выталкиваются в воду. Через поры они проникают в другую губку и оплодотворяют находящиеся там яйцеклетки. Из зиготы развиваются планктонные личинки, которые выполняют функцию расселения видов.

Личинки губок могут быть нескольких типов: целобластула– однослойная с одинаковыми жгутиковыми клетками; амфибластула– однослойная с мелкими жгутиковыми клетками на одном полюсе и крупными клетками без жгутиков на другом полюсе; паренхимула– со жгутиковыми клетками снаружи и амебоидными клетками внутри. Личинка паренхимула была принята И. И. Мечниковым в качестве живой модели предка многоклеточных животных – фагоцителлы. Организация уже рассмотренного типа пластинчатых подтверждает гениальное предвидение Мечникова о фагоцителлоподобном строении самых примитивных многоклеточных.

Согласно современным взглядам, губки произошли от гипотетической фагоцителлы и сохранили облик предка на личиночной фазе развития. В процессе эволюции они перешли к неподвижному образу жизни и к питанию путем биофильтрации.

В связи с этим у них первоначально двигательные жгутиковые клетки погрузились внутрь тела и образовали выстилку камер фильтрационной системы, обеспечивая ток воды через тело, захват и переваривание пищевых частиц.

Личинка большинства губок – паренхимула, по строению почти полностью соответствует гипотетической «фагоцителле» И.И. Мечникова. В связи с этим в настоящее время наиболее обоснованной считается гипотеза происхождения губок от фагоцителлы.

Основным признаком, на котором основывается классификация губок, служит строение их скелета. Различают три класса.

Класс Стеклянные губки (Hyalospongia). Исключительно морские животные, встречающиеся на больших глубинах. Скелет образован кремнеземными, преимущественно шестилучевыми, внутриклеточными спикулами. Включает 4 отряда, 400 видов. Наиболее распространены Euplectellaaspergillum, Hyalonemaelegans.

Класс Известковые губки (Calcarea,или Calcispongia). Мелкие, не более 10 см, морские виды. Спикулы обособлены, из карбоната кальция, раздельные либо слиты, у многих расположены вне клеток. Включает 6 отрядов, 500 видов. Наиболее известны Syconspp., Leuconiaspp.

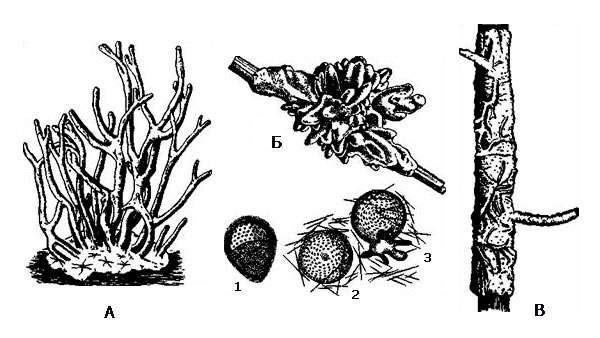

Класс Обыкновенные губки (Demospongia) (рисунок 6.4). Класс (90% всех известных видов) объединяет морские и пресноводные виды. Скелет состоит из кремнеземных спикул и (или) спонгиновых волокон. Спикулы образуются внутриклеточно. Сюда относится:

Отряд Четырехлучевые губки (Tetraxonia). Характерные представители Geodiaspp., Tethyaspp., Clionaspp.

Отряд Кремнероговые губки (Cornacuspongida). Сюда принадлежат представители пресноводных губок-бадяг изсемейства Spongillidae, эндемичные байкальские губки из семейства Lubomirskiidae.

Губки – активные биофильтраторы, освобождающие воду от взвешенных органических и минеральных частиц. В связи с этим они имеют важное значение в биологической очистке морских и пресных вод.

Губки могут служить удобными объектами для исследователей, в качестве модели для изучения более сложных животных.

Разветвленная форма в спокойной воде, Б – бадяга на ветке, упавшей в воду, В – корообразная форма на древесном сучке, из текучей воды. Личинка бадяги (1), геммула (2) и молодая особь (3)

Рисунок 6.4 – Обыкновенная бадяга Spongilla lacustris

Мавританский идол – один из немногих видов рыб, специализирующихся на питании губками, которые могут составлять до 86% содержимого их желудка.

Ныне губки сохраняют важное медицинское значение, поскольку и сами они, и населяющие их эндосимбионты синтезируют множество биологически активных соединений, обладающих противовирусными, антибактериальными, противогрибковыми и даже противоопухолевыми свойствами. Морские губки являются самым богатым источником фармакологически активных соединений среди всех морских организмов.

13 видов раков-отшельников могут образовывать симбиоз в форме комменсализма с пробковой губкой (Suberites domuncula). Последняя селится на пустой раковине брюхоногого моллюска, и в этой же раковине поселяется рак-отшельник. Со временем вся раковина обрастает губкой; внутри последней образуется спиральная полость, в которой живет ракотшельник.

Некоторые животные используют в качестве защиты отдельные иглы губок, в массе откладывающиеся после их гибели на дне. Эти животные сооружают свои домики частично или полностью из спикул и игл губок (фораминиферы, некоторые черви, голотурия Pseudostichopus trachus и др.).

Иногда на губках могут поселяться сидячие, прикрепленные животные, к числу которых относятся различные усоногие раки (в частности, балянусы). На корневом пучке игл ряда видов стеклянных губок часто встречаются морские уточки, а также могут селиться колониальные кораллы (Palythoa). На некоторых губках (Axinella) постоянно поселяется корковая актиния (Parazoanthus axinellae).

Растертые в порошок высушенные пресноводные губки бадяги – традиционное народное средство от синяков, ушибов, ревматизма, которое применялись для растирания кожи, либо как мазь в смеси с жиром или водой.

Продолжительность жизни губок колеблется у разных видов от нескольких недель и месяцев до десятков и сотен лет.

В умеренных широтах она составляет от одного года до нескольких лет, причем пресноводные виды губок обычно живут всего несколько месяцев.

Однако морские тропические губки, а также глубоководные виды живут очень долго – до 200 лет и более. Долгожителем среди губок, вероятно, является Monorhaphis chuni – возраст экземпляра, добытого в 1986 году в Восточно-Китайском море на глубине 1110 м, оценивается в 11 (±3) тысяч лет. Способность к половому размножению некоторые виды приобретают в возрасте 2–3 недель, а другие – только при достижении возраста в несколько лет.

В целом губки растут относительно медленно (наибольшая скорость роста отмечена у форм с коротким сроком жизни). Рост и возраст губок сильно зависит также от внешних факторов – например, годичного перепада температур. Некоторые губки (Sclerospongia) отличаются очень низкой скоростью роста, давая прирост около 0,2 мм в год, так что возраст таких экземпляров диаметром 1 м может составлять 5000 лет. В то же время некоторые виды растут со скоростью в несколько дециметров за год. Молодая губка растет сравнительно быстро, но с увеличением объема тела скорость ее роста уменьшается.

Непривлекательность губок для хищников часто используют некоторые крабы (например, Dromia personata), которые носят на себе куски губок, поддерживая их задней парой своих конечностей. Со временем губка приобретает форму панциря.