- •Учреждение образования

- •Л.С. Цвирко основы

- •Пояснительная записка

- •Конспект лекций

- •Тема 1: введение. Зоология и исторический очерк ее развития план:

- •1.1 Предмет зоологии и ее место в системе биологических наук

- •1.2. Исторический очерк развития зоологии

- •1.3. История развития зоологических исследований в Беларуси

- •1.4. Основные проблемы и пути развития современной зоологии

- •1.5 Практическое значение зоологии

- •1.6 Современная классификация животных

- •Тема 2: царство простейшие –

- •Protista. Надтип саркодовые – sarcodina. Надтип

- •Жгутиконосцы – mastigophora

- •2.1. Уровни организации протистов и их основные признаки. Современная классификация простейших

- •2.2 Общие признаки организации саркодовых

- •2.3 Общие черты организации жгутиконосцев

- •Тема 3. Царство простейшие – protista. Тип апикомплексы – apicomplexa план:

- •Классификация типа

- •3.1 Особенности строения клетки споровиков. Апикальный комплекс

- •3.2 Споровики как возбудители протозойных заболеваний человека и животных

- •Тема 4. Царство простейшие – protista. Тип

- •4.1 Общая характеристика строения книдоспоридий

- •4.2 Основные черты организации и жизнедеятельности микроспоридий

- •Тема 5. Царство простейшие – protista. Тип инфузории

- •5.1 Особенности строения и жизнедеятельности инфузорий как высших простейших

- •Инфузория Dendrocometes paradoxum с разветвленными щупальцами (справа)

- •5.2 Значение простейших в природе, медицине и ветеринарной медицине

- •Тема 6: происхождение и основные принципы

- •6.1 Происхождение многоклеточных животных

- •6.2 Размножение и индивидуальное развитие многоклеточных животных

- •6.3. Классификация многоклеточных животных

- •6.4 Губки как наиболее примитивные многоклеточные животные

- •Тема 7: подцарство истинные многоклеточные –

- •Или cnidaria. Тип ctenophora – гребневики план:

- •7.1 Общая характеристика организации кишечнополостных

- •7.2 Класс Гидроидные. Основные особенности организации

- •7.3 Класс Сцифоидные. Особенности жизненного цикла сцифоидных

- •7.4 Класс Коралловые полипы. Организация коралловых полипов, геологическое значенике кораллов

- •7.6 Особенности симметрии, внешнего и внутреннего строения гребневиков

- •Тема 8. Тип плоские черви – plathelminthes. Класс

- •Ленточные черви – cestoda план:

- •8.1 Тип Плоские черви. Основные черты организации

- •8.2 Общая морфофизиологическая характеристика класса Ресничные черви, или Планарии

- •8.3 Класс Моногенетические сосальщики. Особенности строения и биологии

- •8.4 Особенности строения важнейших представителей класса Трематоды, или Дигенетические сосальщики

- •8.5 Особенности строения ленточных червей в связи с паразитизмом

- •Тема 9: группа типов немательминты – nemathelminthes: типы нематоды – nematoda,

- •9.1 Общая характеристика немательминтов

- •9.2 Тип Нематоды. Гельминты и биогельминты, особенности их размножения и развития

- •9.3 Тип Коловратки. Основные черты внешнего и внутреннего строения

- •Тема 10: тип кольчатые черви – annelida. Класс

- •10.1 Характеристика типа Кольчатые черви как высших червей

- •10.2 Класс Многощетинковые. Общие черты строения

- •Тема 11. Тип кольчатые черви – annelida. Класс малощетинковые – oligochaeta. Класс пиявки –

- •11.1 Общая морфофизиологическая характеристика класса Малощетинковые

- •11.2 Общая морфофизиологическая характеристика класса Пиявки

- •11.3 Значение кольчатых червей в природе и хозяйственной деятельности человека

- •11.4 Филогения кольчецов и их роль в эволюции беспозвоночных животных

- •Тема 12: тип членистоногие – arthropoda. Подтип хелицеровые – chelicerata. Класс паукообразные – arachnida план:

- •12.1 Общая морфофизиологическая характеристика типа Членистоногие

- •12.2 Общая характеристика подтипа Хелицеровые. Внешнее и внутреннее строение Паукообразных

- •Тема 13: тип членистоногие – arthropoda. Подтип жабродышащие – branchiata. Класс ракообразные –

- •13.1 Подтип Жабродышащие. Особенности строения ракообразных в связи с образом жизни

- •13.2 Классификация и биология низших ракообразных

- •Artemia salina (вид с брюшной стороны)

- •13.3 Классификация и биология высших ракообразных

- •13.4 Экологическая радиация ракообразных и значение

- •Тема 14: подтип трахейные – tracheata. Надкласс многоножки – myriapoda план:

- •14.1 Особенности строения и биология подтипа Трахейные

- •14.2 Общая морфофизиологическая характеристика надкласса Многоножки

- •Chilopoda, в –мужская половая система Diplopoda, г – женская половая система

- •Тема 15: подтип трахейные – tracheata. Надкласс насекомые – insecta план:

- •15.1 Строение и жизненные процессы насекомых как высших членистоногих

- •15.2 Классификация насекомых. Характеристика основных отрядов

- •15.3 Роль насекомых в биоценозах и агроценозах

- •Тема 16: тип моллюски – mollusca. Класс брюхоногие

- •Головоногие – cephalopoda план:

- •16.1 Общая морфофизиологическая характеристика типа Моллюски

- •16.2 Строение и образ жизни брюхоногих моллюсков

- •(Схематизировано); показана радула, ее расположение

- •(Мантийная полость вскрыта, мантия отвернута вправо)

- •Ее связь с остатком целома)

- •16.3 Своеобразие в строении, физиологии, размножении и развитии двустворчатых моллюсков

- •16.4 Головоногие моллюски как высшие представители типа

- •16.5 Моллюски как важное звено в цепях питания в экосистемах

- •Тема 17 тип щупальцевые – tentaculata план:

- •17.1 Основные принципы организации представителей типа. Сегментация тела и целом. Лофофор

- •17.2 Класс Мшанки. Особенности строения, экология, распространение

- •17.3 Класс Плеченогие. Особенности строения, экология, распространение

- •17.4 Класс Форониды. Особенности строения, экология, распространение

- •Тема 18: подраздел вторичноротые – deutorostomia. Тип иглокожие – echinodermata. Тип гемихордовые – hemichordata план:

- •18.1 Особенности морфофизиологической организации иглокожих

- •18.2 Классификация иглокожих, их значение

- •18.3 Тип Гемихордовые. Общая характеристика типа

- •18.4 Особенности организации класса Кишечнодышачие

- •18.5 Характеристика класса Крыложаберные

- •Тема 19: тип хордовые – chordata. Подтип оболочники – tunicata. Подтип головохордовые –

- •19.1 Общая характеристика типа и его положение в системе животного мира

- •19.2 Морфофизиологическая характеристика различных систематических групп оболочников

- •19.3 Основные гипотезы о происхождении и эволюции оболочников

- •19.4 Особенности организации, биологии и экологии ланцетника

- •Тема 20: подтип позвоночные – vertebrata надкласс бесчелюстные – agnatha план:

- •20.1 Подтип Позвоночные как наиболее высокоразвитые хордовые животные. Классификация позвоночных

- •20.3 Класс Миксины. Основные черты строения

- •20. 4 Практическое значение круглоротых

- •Тема 21. Надкласс рыбы – pisces. Класс хрящевые рыбы

- •21.1 Морфологические особенности организации в связи с водным образом жизни

- •21.2 Физиологические особенности организации в связи с водным образом жизни

- •21.3 Размножение и развитие хрящевых рыб

- •Тема 22. Многообразие и современная система класса хрящевые рыбы план:

- •22.1 Современное распространение, многообразие и система класса

- •22.2 Значение хрящевых рыб в природе и хозяйственной деятельности человека

- •Тема 23: надкласс рыбы – pisces класс лучеперые рыбы – actinopterygii план:

- •23.1 Основные общие признаки костных рыб

- •23.2 Основные черты строения и биологии хрящевых гоноидов и кладистий

- •23.3 Морфо-физиологические и биологические особенности лучеперых рыб на примере костистых рыб

- •23.4 Основные промысловые рыбы и их рыбохозяйственное значение

- •Тема 24: надкласс рыбы – pisces. Класс лопастеперые –

- •24.1 Особенности строения и биологии латимерий

- •24.2 Особенности строения и биологии двоякодышащих

- •24.3 Кистеперые и Двоякодышащие рыбы как возможные предковые формы амфибий

- •Тема 25: экология рыб план:

- •25.1 Условия жизни рыб в водной среде, лимитирующие факторы

- •25.2 Жизненный цикл рыб. Миграции

- •Атлантическом океане

- •25.3 Ориентация и поведение рыб

- •25.4 Роль рыб в водных экосистемах и значение для человека

- •Тема 26: надкласс четвероногие, или наземные

- •26.1 Морфологические особенности строения амфибий в связи с двойной средой обитания

- •26.2 Физиологические особенности строения амфибий в связи с двойной средой обитания

- •26.3 Развитие и размножение амфибий

- •Тема 27: многообразие и современная система класса амфибии план:

- •27.1 Разнообразие экологических групп, многообразие и современная система класса

- •27.2 Экологическое и народнохозяйственное значение амфибий

- •27.3 Происхождение и эволюция амфибий

- •Тема 28: надкласс четвероногие, или наземные

- •28.1. Морфологические особенности строения и характерные черты как наземных позвоночных

- •28.2.Физиологические особенности строения и характерные черты как наземных позвоночных

- •28.3 Размножение и развитие рептилий

- •Тема 29: многообразие и современная система класса рептилии план:

- •29.1 Многообразие рептилий и особенности географического распространения

- •Подкласс Анапсиды – Anapsida

- •Подкласс Лепидозавры–Lepidosauria

- •Подкласс Архозавры (Archosauria)

- •29.2 Значение рептилий и их роль в природных экосистемах

- •29.3 Происхождение и эволюция рептилий

- •Тема 30: надкласс четвероногие, или наземные позвоночные– tetrapoda. Класс aves – птицы план:

- •30.1 Основные принципы организации систем органов птиц в связи с их адаптацией к полету

- •30.2 Особенности высшей нервной деятельности, органы чувств и ориентация птиц в пространстве

- •30.3 Размножение и характеристика эмбрионального и постэмбрионального развития

- •Тема 31: современная система класса птицы

- •31.1 Подкласс Настоящие птицы. Многообразие и современная система

- •31.2 Роль птиц в природных экосистемах и значение для человека

- •31.3 Современные палеонтологические данные и место архиоптерикса в эволюционном древе птиц

- •Тема 32: надкласс четвероногие, или наземные позвоночные – tetrapoda. Класс млекопитающие –

- •32.1 Морфологическая характеристика млекопитающих как высших позвоночных животных

- •32.1 Физиологическая характеристика млекопитающих как высших позвоночных животных

- •32.3 Размножение и развитие. Забота о потомстве

- •Тема 33: многообразие и современная система класса млекопитающие план:

- •33.1 Разнообразие млекопитающих в связи со средой обитания

- •33.2 Домашние млекопитающие и их происхождение

- •33.3 Тероморфные рептилии – предки млекопитающих

- •33.4 Экономическое и экологическое значение млекопитающих

- •Тема 34: основные этапы и закономерности эволюции животных план:

- •34.1 Эволюция животного мира, направления в эволюции систем органов

- •34.2 Основные палеохронологические этапы эволюции животных, ключевые ароморфозы животных Клеточность

- •Автотрофность

- •Ядерность

- •Колониальность

- •Многоклеточность

- •Эволюция многоклеточных животных

- •Вендский период

- •Кембрийский период

- •Карбон (каменно-угольный период)

- •Мезозой

- •Кайнозой

- •Лабораторная работа № 1

- •Лабораторная работа № 2

- •Лабораторная работа № 3

- •Лабораторная работа № 4

- •Лабораторная работа № 5

- •Лабораторная работа № 6

- •Лабораторная работа № 7

- •Лабораторная работа № 8

- •Лабораторная работа № 9

- •Лабораторная работа № 10

- •Лабораторная работа № 11

- •Лабораторная работа № 12

- •Лабораторная работа № 13

- •Лабораторная работа № 14

- •Лабораторная работа № 15

- •Лабораторная работа № 16

- •Лабораторная работа № 17

- •Лабораторная работа № 18

- •Лабораторная работа № 19

- •Лабораторная работа № 21

- •Лабораторная работа № 23

- •Лабораторная работа № 25

- •Лабораторная работа № 26

- •Лабораторная работа № 27

- •Лабораторная работа № 29

- •Лабораторная работа № 30

- •Литература

- •1 Перечень основной и дополнительной литературы

- •Примерный перечень вопросов к экзамену (семестр 1)

- •Цель и задачи учебной дисциплины

- •Место дисциплины в системе подготовки специалиста

- •Требования к уровню освоения учебной дисциплины

- •Научно-исследовательская деятельность

- •Научно-производственная деятельность

- •Производственная деятельность

- •4. Объем дисциплины и виды учебной работы

- •Тема 1 введение

- •Тема 2 царство protista – протисты. Надтип sarcodina (саркодовые). Надтип mastigophora

- •Тема 3 тип apicomplexa (апикомплексы)

- •Тема 4 тип ciliophora (инфузории, или ресничные)

- •Тема 5 тип cnidosporidia (книдоспоридии)

- •Тема 6 царство animalia – животные. Подцарство parazoa (паразоа). Тип spongia (губки)

- •Тема 7 подцарство eumetazoa (истинные многоклеточные)

- •Тема 8 раздел triploblastica – bilateria. Подраздел protostomia (первичноротые)

- •Тема 9 группа типов nemathelminthes

- •Тема 10 тип annelida (кольчатые черви)

- •Тема 11 тип arthropoda (членистоногие)

- •Тема 12 тип onychophora (онихофоры)

- •Тема 13 тип mollusca (моллюски)

- •Тема 14 тип tentaculata (щупальцевые)

- •Тема 15 подраздел deuterostomia (вторичноротые)

- •Тема 16 тип хордовые (chordata). Низшие

- •Тема 17 подтип позвоночные животные

- •Тема 18 основные этапы и закономерности эволюции животных

4.2 Основные черты организации и жизнедеятельности микроспоридий

Тип Микроспоридии (Microsporidia). Известно более 1000 видов микроспоридий. Это самые мелкие простейшие (4–6 мкм). Внутриклеточные паразиты. Данные патогены широко распространены среди животных практически всех систематических групп, от простейших до высших позвоночных, включая человека. Наиболее многочисленны и разнообразны микроспоридии насекомых и ракообразных.

Микроспоридии обладают рядом уникальных признаков, которые демонстрирует крайнюю степень специализированности данного таксона к внутриклеточному паразитизму: споры данных патогенов содержат уникальный комплекс органелл, известный только для микроспоридий – аппарат экструзии, предназначенный для заражения клетки хозяина путем прокола ее оболочки и вбрасывания зародыша непосредственно в цитоплазму. Такой способ переноса зародыша из споры в клетку животного-хозяина не известен для других простейших. У них отсутствует половой процесс, размножаются они бесполым путем, образуя цепочки мелких клеток внутри клетки хозяина. После неоднократного бесполого размножения наступает спорогония, в результате которой образуются споры. Спора является инвазионной стадией у микроспоридий. Она содержит зародыш (спороплазму) и сложно организованный аппарат экструзии, обеспечивающий выброс зародыша из споры и внедрение его в клетку хозяина.

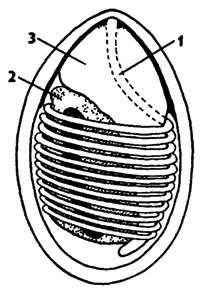

Споры имеют другое строение, чем у апикомплекс и миксоспоридий. Споры микроспоридий – одноклеточное образование с 1–2 ядрами и с ввернутой полярной нитью (рисунок 4.4). Споры микроспоридий имеют овальную или грушевидную форму, гладкую, сплошную оболочку, внутри которой, в вакуоле, лежит спирально закрученная полярная нить. Особой полярной капсулы нет. Характерен экструзионный аппарат – плотно свернутая внутри споры и способная к выбрасыванию стрекательная нить со спороплазмой, обеспечивающая внедрение амебоидного зародыша в эпителий кишечника хозяина. Аппарат экструзии включает в себя заднюю вакуоль, якорный диск, поляропласт и полярную трубку. Задняя вакуоль представлена одной или несколькими камерами, расположенными терминально. Во время экструзии споры вакуоль резко увеличивается в размере, выталкивая зародыш в полярную трубку. Поляропласт представляет собой упаковку плотно уложенных мембран. Задействован в создании высокого внутриспорового давления, необходимого для выворачивания полярной трубки. Полярная трубка представлена удлиненной двумембранной структурой, отходящей от расположенного на переднем конце споры якорного диска и уложенной спирально. После выброса полярная трубка становится полой, и через нее происходит внедрение спороплазмы в клетку хозяина. Бесполое размножение происходит путем деления надвое и шизогонии. При этом часто паразиты складываются в характерные цепочки.

1 – стрекательная нить; 2 – амебоидный зародыш с ядром; 3 – поляропласт

Рисунок 4.4 – Спора микроспоридий

Заражение происходит при поедании спор микроспоридий. В кишечнике споры вскрываются и из них выстреливает полярная нить, которая вонзается в стенку кишки хозяина. Из споры зародыш по каналу нити проникает внутрь кишечной клетки и размножается там, образуя цепочки клеток. В дальнейшем из них образуются одноклеточные споры с полярной нитью. После разрушения клеток хозяина споры попадают в просвет кишечника и выносятся наружу. Находящиеся в споре амебоидный зародыш с одним ядром, претерпевает деление ядра надвое с последующим их слиянием (автогамия).

Микроспоридии вызывают хозяйственные потери на шелководнях и пасеках, будучи возбудителями эпизоотий: нозематозов у медоносных пчеѐл (Apis mellifera) – Nosema apis поражает клетки кишечника пчел, пебрины у гусениц тутового шелкопряда (Bombyx mori) – Nosema bombycis.

Описаны случаи массовой гибели других полезных беспозвоночных животных, например, мидий – Mytilus edulus, а также различных промысловых видов рыб.

Микроспоридии встречаются в разных органах и тканях морских рыб. Их сборы образуют цисты светлой или темной окраски, хорошо заметные в мясе рыб. Они не влияют на консистенцию мяса, однако ухудшают товарный вид рыбы.

Из микроспоридий наиболее распространен вид Glugea punctifera, паразитирующий в мускулатуре минтая и трески и относящийся к паразитам рыб, безопасным для человека. При этом наблюдается формирование ксеномы – гипертрофированного участка ткани в очаге заражения (рисунок 4.5).

Под ксеномой понимается рост одной зараженной клетки хозяина с множественным размножением в ней микроспоридий с одновременной капсулообразующей реакцией хозяина, обеспечивающей в первую очередь питание пораженной клетки хозяина и в меньшей мере защитную функцию.

Локализация: округлые ксеномы до 3 мм практически равномерно располагаются по всей поверхности тела, на плавниках, в ротовой полости, в почках, стенке кишечника, реже в гонадах и других внутренних органах.. Интенсивность ин- вазии высокая и может превышает 100 ксеном на рыбу с их преобладанием на поверхности тела и плавниках. Размер ксеном варьирует в широком диапазоне, от микроскопических (50–100 мкм) до максимальных размеров, достигающих 3 мм.

Особую проблему представляют микроспоридиозы человека. Обычно микроспоридии вызывают тяжелые и быстро развивающиеся инфекции, возникающие на фоне иммунодефицита.

Однако данные патогены могут быть опасны и для иммунокомпетентных людей: микроспоридия Encephalitozoon cuniculi, паразитирующая у кроликов, способна заразить человека с нормальной иммунной системой.

Клинические проявления микроспоридиоза очень разнообразны и варьируют в зависимости от вида микроспоридии – возбудителя инфекции.

Наиболее часто встречаемым симптомом является диарея.

Некоторые микроспоридии используются в биологической защите растений от вредителей, паразитируя в организме вредных насекомых.

За последние годы проводятся интересные и перспективные работы, цель которых – разработка методов массового заражения микроспоридиями вредных насекомых – вредителей сельскохозяйственных культур.

Микроспоридии, паразитирующие у насекомых-вредителей сельскохозяйственного, медицинского и ветеринарного значения, являются перспективными агентами биологической борьбы с этими видами.

Некоторые виды микроспоридий комаров вызывают высокую смертность личинок, снижают плодовитость самок, а также предотвращают развитие нескольких видов малярийных плазмодиев.

В 1978 году в США для борьбы с прямокрылыми вредителями был создан первый промышленный биопрепарат на основе микроспоридий – «Нолок», который получил высокую экономическую оценку благодаря низкой стоимости, высокой эффективности и отсутствию негативного влияния на окружающую среду.