- •Учреждение образования

- •Л.С. Цвирко основы

- •Пояснительная записка

- •Конспект лекций

- •Тема 1: введение. Зоология и исторический очерк ее развития план:

- •1.1 Предмет зоологии и ее место в системе биологических наук

- •1.2. Исторический очерк развития зоологии

- •1.3. История развития зоологических исследований в Беларуси

- •1.4. Основные проблемы и пути развития современной зоологии

- •1.5 Практическое значение зоологии

- •1.6 Современная классификация животных

- •Тема 2: царство простейшие –

- •Protista. Надтип саркодовые – sarcodina. Надтип

- •Жгутиконосцы – mastigophora

- •2.1. Уровни организации протистов и их основные признаки. Современная классификация простейших

- •2.2 Общие признаки организации саркодовых

- •2.3 Общие черты организации жгутиконосцев

- •Тема 3. Царство простейшие – protista. Тип апикомплексы – apicomplexa план:

- •Классификация типа

- •3.1 Особенности строения клетки споровиков. Апикальный комплекс

- •3.2 Споровики как возбудители протозойных заболеваний человека и животных

- •Тема 4. Царство простейшие – protista. Тип

- •4.1 Общая характеристика строения книдоспоридий

- •4.2 Основные черты организации и жизнедеятельности микроспоридий

- •Тема 5. Царство простейшие – protista. Тип инфузории

- •5.1 Особенности строения и жизнедеятельности инфузорий как высших простейших

- •Инфузория Dendrocometes paradoxum с разветвленными щупальцами (справа)

- •5.2 Значение простейших в природе, медицине и ветеринарной медицине

- •Тема 6: происхождение и основные принципы

- •6.1 Происхождение многоклеточных животных

- •6.2 Размножение и индивидуальное развитие многоклеточных животных

- •6.3. Классификация многоклеточных животных

- •6.4 Губки как наиболее примитивные многоклеточные животные

- •Тема 7: подцарство истинные многоклеточные –

- •Или cnidaria. Тип ctenophora – гребневики план:

- •7.1 Общая характеристика организации кишечнополостных

- •7.2 Класс Гидроидные. Основные особенности организации

- •7.3 Класс Сцифоидные. Особенности жизненного цикла сцифоидных

- •7.4 Класс Коралловые полипы. Организация коралловых полипов, геологическое значенике кораллов

- •7.6 Особенности симметрии, внешнего и внутреннего строения гребневиков

- •Тема 8. Тип плоские черви – plathelminthes. Класс

- •Ленточные черви – cestoda план:

- •8.1 Тип Плоские черви. Основные черты организации

- •8.2 Общая морфофизиологическая характеристика класса Ресничные черви, или Планарии

- •8.3 Класс Моногенетические сосальщики. Особенности строения и биологии

- •8.4 Особенности строения важнейших представителей класса Трематоды, или Дигенетические сосальщики

- •8.5 Особенности строения ленточных червей в связи с паразитизмом

- •Тема 9: группа типов немательминты – nemathelminthes: типы нематоды – nematoda,

- •9.1 Общая характеристика немательминтов

- •9.2 Тип Нематоды. Гельминты и биогельминты, особенности их размножения и развития

- •9.3 Тип Коловратки. Основные черты внешнего и внутреннего строения

- •Тема 10: тип кольчатые черви – annelida. Класс

- •10.1 Характеристика типа Кольчатые черви как высших червей

- •10.2 Класс Многощетинковые. Общие черты строения

- •Тема 11. Тип кольчатые черви – annelida. Класс малощетинковые – oligochaeta. Класс пиявки –

- •11.1 Общая морфофизиологическая характеристика класса Малощетинковые

- •11.2 Общая морфофизиологическая характеристика класса Пиявки

- •11.3 Значение кольчатых червей в природе и хозяйственной деятельности человека

- •11.4 Филогения кольчецов и их роль в эволюции беспозвоночных животных

- •Тема 12: тип членистоногие – arthropoda. Подтип хелицеровые – chelicerata. Класс паукообразные – arachnida план:

- •12.1 Общая морфофизиологическая характеристика типа Членистоногие

- •12.2 Общая характеристика подтипа Хелицеровые. Внешнее и внутреннее строение Паукообразных

- •Тема 13: тип членистоногие – arthropoda. Подтип жабродышащие – branchiata. Класс ракообразные –

- •13.1 Подтип Жабродышащие. Особенности строения ракообразных в связи с образом жизни

- •13.2 Классификация и биология низших ракообразных

- •Artemia salina (вид с брюшной стороны)

- •13.3 Классификация и биология высших ракообразных

- •13.4 Экологическая радиация ракообразных и значение

- •Тема 14: подтип трахейные – tracheata. Надкласс многоножки – myriapoda план:

- •14.1 Особенности строения и биология подтипа Трахейные

- •14.2 Общая морфофизиологическая характеристика надкласса Многоножки

- •Chilopoda, в –мужская половая система Diplopoda, г – женская половая система

- •Тема 15: подтип трахейные – tracheata. Надкласс насекомые – insecta план:

- •15.1 Строение и жизненные процессы насекомых как высших членистоногих

- •15.2 Классификация насекомых. Характеристика основных отрядов

- •15.3 Роль насекомых в биоценозах и агроценозах

- •Тема 16: тип моллюски – mollusca. Класс брюхоногие

- •Головоногие – cephalopoda план:

- •16.1 Общая морфофизиологическая характеристика типа Моллюски

- •16.2 Строение и образ жизни брюхоногих моллюсков

- •(Схематизировано); показана радула, ее расположение

- •(Мантийная полость вскрыта, мантия отвернута вправо)

- •Ее связь с остатком целома)

- •16.3 Своеобразие в строении, физиологии, размножении и развитии двустворчатых моллюсков

- •16.4 Головоногие моллюски как высшие представители типа

- •16.5 Моллюски как важное звено в цепях питания в экосистемах

- •Тема 17 тип щупальцевые – tentaculata план:

- •17.1 Основные принципы организации представителей типа. Сегментация тела и целом. Лофофор

- •17.2 Класс Мшанки. Особенности строения, экология, распространение

- •17.3 Класс Плеченогие. Особенности строения, экология, распространение

- •17.4 Класс Форониды. Особенности строения, экология, распространение

- •Тема 18: подраздел вторичноротые – deutorostomia. Тип иглокожие – echinodermata. Тип гемихордовые – hemichordata план:

- •18.1 Особенности морфофизиологической организации иглокожих

- •18.2 Классификация иглокожих, их значение

- •18.3 Тип Гемихордовые. Общая характеристика типа

- •18.4 Особенности организации класса Кишечнодышачие

- •18.5 Характеристика класса Крыложаберные

- •Тема 19: тип хордовые – chordata. Подтип оболочники – tunicata. Подтип головохордовые –

- •19.1 Общая характеристика типа и его положение в системе животного мира

- •19.2 Морфофизиологическая характеристика различных систематических групп оболочников

- •19.3 Основные гипотезы о происхождении и эволюции оболочников

- •19.4 Особенности организации, биологии и экологии ланцетника

- •Тема 20: подтип позвоночные – vertebrata надкласс бесчелюстные – agnatha план:

- •20.1 Подтип Позвоночные как наиболее высокоразвитые хордовые животные. Классификация позвоночных

- •20.3 Класс Миксины. Основные черты строения

- •20. 4 Практическое значение круглоротых

- •Тема 21. Надкласс рыбы – pisces. Класс хрящевые рыбы

- •21.1 Морфологические особенности организации в связи с водным образом жизни

- •21.2 Физиологические особенности организации в связи с водным образом жизни

- •21.3 Размножение и развитие хрящевых рыб

- •Тема 22. Многообразие и современная система класса хрящевые рыбы план:

- •22.1 Современное распространение, многообразие и система класса

- •22.2 Значение хрящевых рыб в природе и хозяйственной деятельности человека

- •Тема 23: надкласс рыбы – pisces класс лучеперые рыбы – actinopterygii план:

- •23.1 Основные общие признаки костных рыб

- •23.2 Основные черты строения и биологии хрящевых гоноидов и кладистий

- •23.3 Морфо-физиологические и биологические особенности лучеперых рыб на примере костистых рыб

- •23.4 Основные промысловые рыбы и их рыбохозяйственное значение

- •Тема 24: надкласс рыбы – pisces. Класс лопастеперые –

- •24.1 Особенности строения и биологии латимерий

- •24.2 Особенности строения и биологии двоякодышащих

- •24.3 Кистеперые и Двоякодышащие рыбы как возможные предковые формы амфибий

- •Тема 25: экология рыб план:

- •25.1 Условия жизни рыб в водной среде, лимитирующие факторы

- •25.2 Жизненный цикл рыб. Миграции

- •Атлантическом океане

- •25.3 Ориентация и поведение рыб

- •25.4 Роль рыб в водных экосистемах и значение для человека

- •Тема 26: надкласс четвероногие, или наземные

- •26.1 Морфологические особенности строения амфибий в связи с двойной средой обитания

- •26.2 Физиологические особенности строения амфибий в связи с двойной средой обитания

- •26.3 Развитие и размножение амфибий

- •Тема 27: многообразие и современная система класса амфибии план:

- •27.1 Разнообразие экологических групп, многообразие и современная система класса

- •27.2 Экологическое и народнохозяйственное значение амфибий

- •27.3 Происхождение и эволюция амфибий

- •Тема 28: надкласс четвероногие, или наземные

- •28.1. Морфологические особенности строения и характерные черты как наземных позвоночных

- •28.2.Физиологические особенности строения и характерные черты как наземных позвоночных

- •28.3 Размножение и развитие рептилий

- •Тема 29: многообразие и современная система класса рептилии план:

- •29.1 Многообразие рептилий и особенности географического распространения

- •Подкласс Анапсиды – Anapsida

- •Подкласс Лепидозавры–Lepidosauria

- •Подкласс Архозавры (Archosauria)

- •29.2 Значение рептилий и их роль в природных экосистемах

- •29.3 Происхождение и эволюция рептилий

- •Тема 30: надкласс четвероногие, или наземные позвоночные– tetrapoda. Класс aves – птицы план:

- •30.1 Основные принципы организации систем органов птиц в связи с их адаптацией к полету

- •30.2 Особенности высшей нервной деятельности, органы чувств и ориентация птиц в пространстве

- •30.3 Размножение и характеристика эмбрионального и постэмбрионального развития

- •Тема 31: современная система класса птицы

- •31.1 Подкласс Настоящие птицы. Многообразие и современная система

- •31.2 Роль птиц в природных экосистемах и значение для человека

- •31.3 Современные палеонтологические данные и место архиоптерикса в эволюционном древе птиц

- •Тема 32: надкласс четвероногие, или наземные позвоночные – tetrapoda. Класс млекопитающие –

- •32.1 Морфологическая характеристика млекопитающих как высших позвоночных животных

- •32.1 Физиологическая характеристика млекопитающих как высших позвоночных животных

- •32.3 Размножение и развитие. Забота о потомстве

- •Тема 33: многообразие и современная система класса млекопитающие план:

- •33.1 Разнообразие млекопитающих в связи со средой обитания

- •33.2 Домашние млекопитающие и их происхождение

- •33.3 Тероморфные рептилии – предки млекопитающих

- •33.4 Экономическое и экологическое значение млекопитающих

- •Тема 34: основные этапы и закономерности эволюции животных план:

- •34.1 Эволюция животного мира, направления в эволюции систем органов

- •34.2 Основные палеохронологические этапы эволюции животных, ключевые ароморфозы животных Клеточность

- •Автотрофность

- •Ядерность

- •Колониальность

- •Многоклеточность

- •Эволюция многоклеточных животных

- •Вендский период

- •Кембрийский период

- •Карбон (каменно-угольный период)

- •Мезозой

- •Кайнозой

- •Лабораторная работа № 1

- •Лабораторная работа № 2

- •Лабораторная работа № 3

- •Лабораторная работа № 4

- •Лабораторная работа № 5

- •Лабораторная работа № 6

- •Лабораторная работа № 7

- •Лабораторная работа № 8

- •Лабораторная работа № 9

- •Лабораторная работа № 10

- •Лабораторная работа № 11

- •Лабораторная работа № 12

- •Лабораторная работа № 13

- •Лабораторная работа № 14

- •Лабораторная работа № 15

- •Лабораторная работа № 16

- •Лабораторная работа № 17

- •Лабораторная работа № 18

- •Лабораторная работа № 19

- •Лабораторная работа № 21

- •Лабораторная работа № 23

- •Лабораторная работа № 25

- •Лабораторная работа № 26

- •Лабораторная работа № 27

- •Лабораторная работа № 29

- •Лабораторная работа № 30

- •Литература

- •1 Перечень основной и дополнительной литературы

- •Примерный перечень вопросов к экзамену (семестр 1)

- •Цель и задачи учебной дисциплины

- •Место дисциплины в системе подготовки специалиста

- •Требования к уровню освоения учебной дисциплины

- •Научно-исследовательская деятельность

- •Научно-производственная деятельность

- •Производственная деятельность

- •4. Объем дисциплины и виды учебной работы

- •Тема 1 введение

- •Тема 2 царство protista – протисты. Надтип sarcodina (саркодовые). Надтип mastigophora

- •Тема 3 тип apicomplexa (апикомплексы)

- •Тема 4 тип ciliophora (инфузории, или ресничные)

- •Тема 5 тип cnidosporidia (книдоспоридии)

- •Тема 6 царство animalia – животные. Подцарство parazoa (паразоа). Тип spongia (губки)

- •Тема 7 подцарство eumetazoa (истинные многоклеточные)

- •Тема 8 раздел triploblastica – bilateria. Подраздел protostomia (первичноротые)

- •Тема 9 группа типов nemathelminthes

- •Тема 10 тип annelida (кольчатые черви)

- •Тема 11 тип arthropoda (членистоногие)

- •Тема 12 тип onychophora (онихофоры)

- •Тема 13 тип mollusca (моллюски)

- •Тема 14 тип tentaculata (щупальцевые)

- •Тема 15 подраздел deuterostomia (вторичноротые)

- •Тема 16 тип хордовые (chordata). Низшие

- •Тема 17 подтип позвоночные животные

- •Тема 18 основные этапы и закономерности эволюции животных

Тема 32: надкласс четвероногие, или наземные позвоночные – tetrapoda. Класс млекопитающие –

MAMMALIA

ПЛАН:

32.1 Морфологическая характеристика млекопитающих как высших позвоночных животных

32.1 Физиологическая характеристика млекопитающих как высших позвоночных животных

32.3 Размножение и развитие. Забота о потомстве

Общее число видов современных млекопитающих насчитывает примерно 4,5 тысяч. Млекопитающие широко распространены в самых разнообразных условиях. Географически обитают повсеместно, за исключением Антарктиды. Помимо наземных видов есть виды летающие, полуводные, водные, живущие в почве. Размеры их тела различны: у карликовой белозубки – 3,5 см, синего кита – 33 м, масса тела соответственно 1,5 г и 120 тонн.

32.1 Морфологическая характеристика млекопитающих как высших позвоночных животных

Основными прогрессивными чертами млекопитающих является: высокий уровень развития центральной нервной системы, в первую очередь коры полушарий переднего мозга – центра высшей нервной деятельности; живорождение и выкармливание детенышей продуктом материнского организма – молоком, что позволяет млекопитающим приносить потомство при крайне разнообразных условиях жизни; высокоразвитая способность к терморегуляции, обусловившая относительно постоянную температуру тела.В полной мере постоянная температура тела характерна для животных, имеющих относительно крупные размеры, у низших она меняется в значительных пределах в зависимости от температуры внешней среды.

Морфологически млекопитающие характеризуются следующими признаками. Тело зверей покрыто шерстью (исключения редки и имеют вторичный характер). Кожа богата железами, особо должны быть отмечены млечные железы. Череп сочленяется с позвоночником двумя затылочными мыщелками. Нижняя челюсть состоит только из зубной кости. Квадратная и сочленовная кости превращаются в слуховые косточки и располагаются в полости среднего уха. Зубы дифференцированы на резцы, клыки и коренные; зубы сидят в альвеолах. Локтевой сустав направлен назад, коленный вперед (у низших наземных позвоночных – вбок наружу). Сердце четырехкамерное, сохраняется одна левая дуга аорты. Особенностями эритроцитов млекопитающих является их малый размер, двояковогнутая форма (у мозоленогих– овальная) и отсутствие ядер. Двояковогнутая форма эритроцитов увеличивает площадь поверхности для диффузии кислорода внутрь эритроцита, а благодаря отсутствию ядра в эритроците помещается больше гемоглобина, связывающего кислород. У эритроцитов также отсутствуют митохондрии, и они синтезируют АТФ исключительно за счет анаэробного дыхания.

Кожные покровы у млекопитающих полифункциональны. Они ограничивают и защищают тело с поверхности. Участвуют в терморегуляции, предохраняя животное и от перегрева, и от охлаждения; в химической сигнализации животных и в выражении полового диморфизма.Через кожу идет процесс дыхания и выделения.

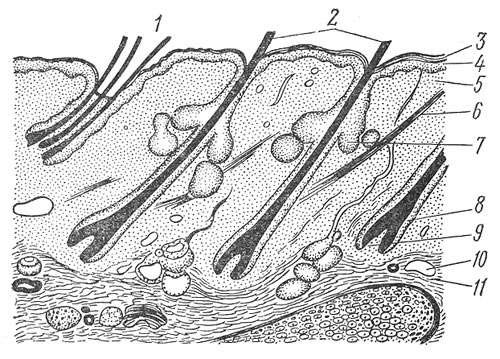

В этой связи кожный покров имеет сложное строение. Он состоит из двух слоев: наружного – эпидермиса и внутреннего – кутиса, или собственно кожи (рисунок 32.1). Эпидермис имеет два слоя: глубокий слой (мальпигиев или ростковый слой) – представлен живыми цилиндрическими или кубическими клетками, и ближе к поверхности клетки находится роговой слой – полости этих плоских клеток постепенно заполняет кератогиалин, что ведет к их роговому перерождению и отмиранию. Эти клетки постепенно снашиваются в виде мелкой «перхоти» или целыми лоскутами. Снашивание восполняется за счет клеток глубокого слоя.

1 – подпушь; 2 – остевой волос; 3 – роговой слой эпидермиса; 4 – мальпигиев слой; 5 – кориум; 6 – мышца волосяного мешочка; 7 – сальная железа; 8 – корень волоса; 9 – сосочек волоса; 10 – кровеносный сосуд; 11 – потовая железа

Рисунок 32.1 – Строение кожи и типы волос млекопитающих

Производными эпидермиса являются – волосы, ногти, когти, роговые чешуи, копыта, полые рога, роговой клюв, различные железы.

Кутис у млекопитающих развит очень хорошо. Он состоит преимущественно из волокнистой соединительной ткани, сплетения волокон которой образуют сложный узор. В верхней части кутиса ветвятся кровеносные сосуды, лежат основания волосяных сумок, потовых желез.

Нижняя часть кутиса состоит из очень рыхлой волокнистой ткани, в которой откладывается жир и носит название – подкожная жировая клетчатка. Наибольшего развития нижняя часть кутиса достигает у водных зверей (китов, тюленей), у наземных – у зверей, впадающих на зиму в спячку (суслики, сурки, барсуки и т.д.). Толщина кожи существенно различна у разных видов (очень тонкая и непрочная у зайцев – приспособительное значение). Своеобразная кожная хвостовая автотомия наблюдается у некоторых мышей, сонь, тушканчиков – кожный хвостовой футляр у них легко обрывается и соскальзывает с хвостовых позвонков, что дает возможность схваченному за хвост зверьку уйти от врага.

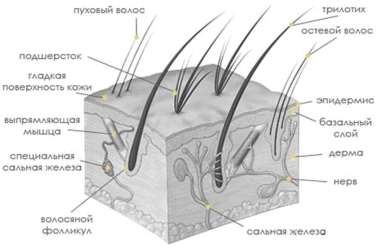

Волосяной покров. Если для рептилий – типичный покров из роговых чешуи, а для птиц – перья, то для млекопитающих не менее характерен волосяной слой, служащий, как и перья птиц, для защиты тела животного от потери тепла.Не имеют волос полностью дельфины, у китов есть зачатки волос на челюстях, у моржей волосяной покров редуцирован, в наименьшей степени он редуцирован у котиков.

Строение волоса, этого рогового образования, довольно сложно. В нем можно различить выступающий над кожей стержень и сидящий в коже корень.

Стержень состоит из сердцевины, коркового слоя и кожицы. Сердцевина представляет собой пористую ткань, между клетками которой находится воздух; именно эта часть волоса сообщает ему малую теплопроводность. Корковый слой, наоборот, очень плотный и придает волосу прочность. Тонкая наружная кожица защищает волос от механических и химических повреждений. В нижней части корень расширяется и заканчивается колбообразным вздутием – луковицей волоса, которая, как колпачок, охватывает вырост кутиса – волосяной сосочек. Кровеносные сосуды, входящие в этот сосочек, обеспечивают жизнедеятельность клеток луковицы волоса. Формирование и нарастание волос идет за счет размножения и видоизменения клеток луковицы. Погруженный в кожу корень волоса сидит в волосяной сумке.

В воронку волосяной сумки открываются протоки сальных желез, секрет которых смазывает волос и сообщает ему большую прочность и водоупорность. К нижней части волосяной сумки прикрепляются мышечные волокна, сокращения которых вызывают движение сидящего в ней волоса. Это движение и обуславливает ощетинивание зверя. Обычно волосы сидят в коже не перпендикулярно ее поверхности, а более или менее наклонно, т.е. прилегают к ней.

Волосяной покров состоит из: пуховых волос, или пуха, остевых волос, или остей и чувствующих волос, или вибрисс. У большинства видов основу шерстного покрова составляет густой низкий пух, или подшерсток.

Между пуховыми волосами сидят более длинные, толстые и жесткие остевые волосы (у подземных зверей – практически нет, у взрослых оленей, кабанов и тюленей покров главным образом из ости) (рисунок 32.2). Смена волос, или линька, происходит 1–2 раза в год. Особую категорию волос представляют вибриссы – очень длинные жесткие волосы, выполняющие осязательную функцию. Они сидят чаще на голове, на нижней части шеи, на груди, а у лазающих – на брюхе. Видоизменениями волос являются щетины и иглы.

Рисунок 32.2 – Остевые и пуховые волосы

Роговыми образованиями являются рога быков, антилоп, козлов и баранов. Они развиваются из эпидермиса и сидят на костных стержнях, представляющих собой самостоятельные кости, сросшиеся с лобными костями. Рога оленей и лосей имеют иную природу. Они развиваются из кутиса и состоят из костного вещества.

Весьма разнообразны у млекопитающих кожные железы: потовые, сальные, пахучие, млечные.

Потовые железы – это кожные железымлекопитающих, выделяющие пот, состоящий из воды, мочевины и солей. Они являются органами выделения и терморегуляции. Относятся к железам наружной секреции. Имеют простую, неразветвленную трубчатую форму.

Подразделяются на два типа: эккриновые потовые железы – потовые железы, у которых выделение секрета не сопровождается повреждением клетки иапокриновые потовые железы – потовые железы, у которых при секреции отделяются апикальные участки клеток. У большинства млекопитающих апокриновые железы имеются на большинстве участков поверхности тела, а те участки, где имеются эккриновые железы, обычно ограничиваются подушечками лап (включая поверхность пальцев) и мордой животного. У китообразных, панголинов и некоторых других млекопитающих потовые железы отсутствуют.

Млечные железы являются видоизмененными потовыми железам. Имеют не трубчатое строение, как типичные потовые железы, а гроздевидное. У всех млекопитающих, исключая однопроходных, млечные железы снабжены сосками. Число сосков варьирует от 2 до 14 (число сосков приблизительно соответствует числу детенышей в помете). Наличие млечных желез – важнейшее приобретение зверей, которое позволяет выкармливать детенышей молоком, содержащим белки, жиры, сахара, витамины, минеральные соли и иногда защитные вещества.

Сальные железы выделяют жирный секрет для смазки волос (защищает их от высыхания и намокания). Имеют гроздевидное строение, и проток железы открывается в волосяную сумку.

Пахучие железы представляют видоизменение потовых или сальных. Секрет кожных пахучих желез, как и другие пахучие выделения, служит наиболее важным средством внутривидового общения – химической сигнализацией. Именно благодаря химической сигнализации олени, тюлени, лисицы, песцы, соболи, куницы, полевки, мыши, находят своих, а не чужих детей.

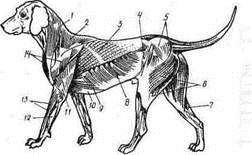

Мышечная система у млекопитающихсильно дифференцирована и отличается большим числом разнообразно расположенных мускулов

(рисунок 32.3).

Характерно наличие куполообразной мышцы – диафрагмы, отграничивающей брюшную полость от грудной. Роль диафрагмы заключается в изменении объема грудной полости, что связано с актом дыхания. Значительное развитие получает подкожнаямускулатура, приводящая в движение те или иные участки кожи (обеспечивает возможность свертывания тела в клубок, поднятие игл, «ощетинивание» зверей, движение вибрисс). На лице подкожная мускулатура представлена мимической мускулатурой.

1– грудиноключичнососковая; 2 – трапециевидная; 3 – широкая мышца спины; 4 – широкая; 5 – ягодичная; 6 – двуглавая мышца бедра; 7 – икроножная; 8 – косая мышца живота; 9 – прямая мышца живота; 10 – грудная; 11 – четырехглавая; 12 – сгибатели пальцев; 13 – разгибатели пальцев; 14 – дельтовидная

Рисунок 32.3 – Мышцы туловища и конечностей млекопитающего (собаки)

Скелет. Характерна четко выраженная расчлененность позвоночника на отделы: шейный, грудной, поясничный, крестцовый, хвостовой. Характерными чертамив строениипозвоночного столба являются плоские сочленовные поверхности позвонков(платицельныепозвонки), между которыми располагаются хрящевые диски (мениски) (рисунок 32.4).

Для позвоночника млекопитающих характерно постоянное число (7) шейных позвонков, (исключение составляют ламантин, ленивцы). Хорошо выражены атлант и эпистрофей. Длина шеи у млекопитающих определяется не числом позвонков, а длиной их тела.

Грудной отдел состоит из 12–15 позвонков. К передним грудным позвонкам (7) причленяются истинные ребра (соединены с грудиной), остальные несут ложные ребра, не доходящие до грудины. Грудина заканчивается удлиненным хрящом – мечевидным отростком. Расширенный передний сегмент носит названиерукоятки грудины. У летучих мышей грудина несет киль.

Поясничный отдел состоит из 2-9 позвонков, которые несут рудиментарные ребра. Крестцовый отдел чаще состоит из 4 сросшихся позвонков, при этом только первые 2 являются истинно крестцовыми, остальные – приросшими к крестцу хвостовыми позвонками. Хвостовых позвонков – от 3 до 49.

1 – тело позвонка; 2 – верхняя дуга; 3 – остистый отросток; 4 – сочленовные поверхности верхних дуг (для сочленения соседних позвонков); 5 – канал для спинного

мозга; 6 – поперечный отросток; 7 – рудимент шейного ребра; 8 – ребро; 9 – отверстие для кровеносных сосудов; 10 – головка ребра; 11 – бугорок ребра

Рисунок 32.4 – Позвонки лисицы(вид спереди): А – шейный позвонок; Б – грудной позвонок

Подвижность позвоночника у разных видов зверей различна. Наибольшую подвижность имеют мелкие зверьки, которые при движении часто выгибают спину дугой. У крупных копытных все отделы позвоночника (кроме шейного и хвостового) перемещаются незначительно, и при беге работают только конечности.

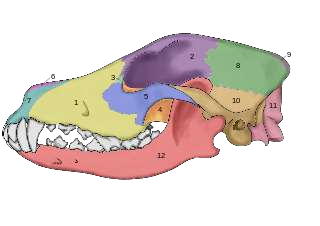

Череп.Череп млекопитающих характерен относительно более крупной мозговой коробкой, что связано с большими размерами головного мозга. Число отдельных костей в черепе значительно уменьшается, из-за срастания ряда костей между собой в комплексы. Так, срастаются основная, боковые и верхняя затылочная кости в единуюзатылочную кость, которая имеет два мыщелка для сочленения с атлантом. Сращение ушных костейприводит к образованию единой каменистой кости. Крылоклиновидная кость срастается с основной клиновидной, а глазоклиновидная кость срастается с передней клиновидной костью. Швы между костными комплексами зарастают сравнительно поздно, особенно в области мозгового черепа, что создает возможность увеличения объема головного мозга по мере роста животного.

Крыша черепа образована парными теменными, лобными, носовыми костями и непарной межтеменной костью (рисунок 32.5).

1 – верхнечелюстная кость; 2 – лобная кость; 3 – слезная кость; 4 – небная кость; 5 – скуловая кость; 6 – носовая кость; 7 – предчелюстная кость; 8 – теменная кость; 9 – межтеменная кость; 10 – чешуйчатая кость; 11 – затылочная кость; 12 – зубная кость

Рисунок 32.5 – Череп собаки

Бока черепа образованы чешуйчатыми костями, от которых наружу и вперед отходят скуловые отростки, соединяющиеся со скуловой костью. Скуловая кость спереди сочленяется со скуловым отростком верхнечелюстной кости и в итоге образуется скуловая дуга, характерная для млекопитающих.

Дно мозговой части черепа – образовано основной и переднеклиновидной костями, а дно лицевой части – крыловидными, небными и верхнечелюстными костями. В дне черепа, в области слуховой капсулы, располагается свойственная только млекопитающим барабанная кость.

Верхние челюсти состоят из парных межчелюстных и верхнечелюстных костей. Появляется вторичное костное небо, которое образовано небными отростками межчелюстных и верхнечелюстных костей и небными костями.

В связи с образованием вторичного костного неба хоаны открываются не между верхнечелюстными костями, как у других наземных позвоночных (кроме крокодилов и черепах), а позади небных костей. Такое строение неба предотвращает перерыв дыхания в то время, как пищевой комок задерживается в ротовой полости для его пережевывания.

Нижняя челюсть представлена парными зубными костями, которые причленяются к чешуйчатым костям. Сочленовная кость превращается в слуховую косточку – молоточек, квадратная кость – в наковальню. Вместе со стремечком они лежат в полости среднего уха.

Наружная стенка полости среднего уха, а также часть наружного слухового прохода окружены барабанной костью. Таким образом, у млекопитающих наблюдается дальнейшее превращение части висцерального аппарата в слуховой аппарат среднего и наружного уха.

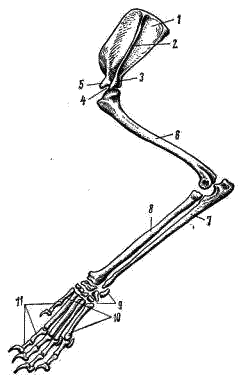

Пояс передних конечностей (рисунок 32.6). Плечевой пояс составляютлопатка, коракоид (рудимент), ключица или имеется (обезьяны) или в виде рудимента (копытные, грызуны и прочие). Треугольная по форме, широкая и тонкая лопатка на латеральной поверхности несет высокий гребень, заканчивающийся акромиальным отростком. В дистальном отделе лопатки располагается суставная ямка, в которую входит головка плечевой кости. Около суставной ямки виден коракоидный отросток, представляющий собой редуцированный и приросший к лопатке коракоид.

1 – лопатка; 2 – гребень лопатки; 3 – акромиальный отросток; 4 – суставная ямка; 5 – коракоидный отросток; 6 – плечевая кость; 7 – локтевая кость; 8 – лучевая кость; 9 – запястье; 10 – пясть; 11 – фаланги пальцев

Рисунок 32.6 – Плечевой пояс и передняя конечность лисицы

Пояс передней конечности лисицы состоит только из лопатки.Ключица у лисицы отсутствует, как и у большинства хищных (а также копытных, хоботных и китообразных). Эти животные перемещают передние конечности только или преимущественно в плоскости, параллельной главной оси тела. У большинства сумчатых, насекомоядных, рукокрылых, приматов, грызунов, зайцеобразных ключицы развиты хорошо. У них передние конечности совершают разнообразные сложные движения, и наличие ключицы обеспечивает более прочное причленение плечевой кости и упрочение всего плечевого пояса.

Передняя конечность состоит из трех отделов: плеча, предплечья и кисти. В плечевом отделе всего одна кость – плечевая. Ее проксимальный отдел заканчивается округлой головкой, входящей в суставную ямку лопатки, а дистальный отдел – блоковидным выступом, сочленяющимся с предплечьем. Предплечье образовано локтевой костью и несколько более толстой лучевой. Локтевая кость имеет в проксимальном отделе крупный локтевой отросток. Кисть разделяется на проксимальный отдел – кости запястья, промежуточный – кости пясти и дистальный – фаланги пальце.

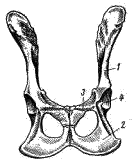

Тазовый пояс состоит из двух безымянных костей. Каждая из них образована срастанием костей: подвздошной, седалищной и лобковой. В месте схождения этих костей находится вертлужная впадина, служащая для сочленения с бедренной костью (рисунок 32.7). Таз млекопитающих закрытый: лобковая и седалищная кости правой и левой сторон срастаются друг с другом по средней линии.

1 – подвздошная кость; 2 – седалищная кост; 3 – лобковая кость; 4 – вертлужная впадина

Рисунок 32.7 – Тазовый пояс лисицы (вид снизу)

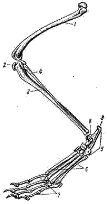

В задней конечности имеется три отдела: бедро, голень и стопа (рисунок 32.8). Бедренный отдел содержит одну кость – бедро. Проксимальный отдел бедра имеет головку, которая входит в вертлужную впадину таза. Бедро сочленяется с голенью коленным суставом, на передней поверхности которого расположена небольшая округлая косточка –коленная чашечка. Голень имеет крупную большую берцовую кость и тонкую малую берцовую кость. Стопа образована предплюсной, плюсной и фалангами пальцев. Предплюсна в проксимальном отделе содержит две косточки: внутреннюю – таранную и наружную – пяточную с направленным назад пяточным выступом. В отличие от пресмыкающихся и птиц у млекопитающих сустав, обеспечивающий подвижность стопы, располагается между костями голени и проксимальными костями предплюсны; такой сустав называется голеностопный.

Скелет парных конечностей сохраняет все основные черты строения типичной пятипалой конечности. Однако в связи с разнообразием условий существования и характером использования конечностей детали их строения весьма различны. У быстро бегающих – предплюсна, плюсна, запястье и пясть располагаются более или менее отвесно (собака). У наиболее совершенных бегунов (копытных) сокращается число пальцев: первый палец атрофируется и животные ступают либо на одинаково развитые третий и четвертый пальцы, между которыми проходит ось конечности (парнокопытные), либо преимущественное развитие получает один третий палец, через который и проходит ось конечности (непарнокопытные).

1 – бедро; 2 – коленная чашечка; 3 – большая берцовая кость; 4 – малая берцовая кость; 5

– предплюсна; 6 – плюсна; – фаланги пальцев; 8 – таранная кость; 9 – пяточная кость

Рисунок 32.8 – Скелет задней конечности