- •2. ОПЕРАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ

- •3. ПРЕДПОСЫЛКИ ЧРЕСКОСТНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА

- •ОБЩИЕ ПРАВИЛА НАЛОЖЕНИЯ ЧРЕСКОСТНОГО АППАРАТА

- •ПРИНЦИПЫ ФИКСАЦИИ КОСТНЫХ ОТЛОМКОВ

- •КЛАССИФИКАЦИЯ ЧРЕСКОСТНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА

- •МЕХАНИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕГЕНЕРАЦИЕЙ КОСТНОЙ ТКАНИ

- •С ТЯЖЕЛЫМИ ПЕРЕЛОМАМИ

- •РЕНТГЕНОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА РЕПАРАТИВНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ

- •ПРИ МОНОЛОКАЛЬНОМ КОМПРЕССИОННО-ДИСТРАКЦИОННОМ ОСТЕОСИНТЕЗЕ (I серия опытов)

- •ДИНАМИКА НЕЙТРАЛЬНОГО СТАБИЛЬНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА (IV серия опытов)

- •1. МЕТАФИЗАРНЫЕ И ДИАФИЗАРНЫЕ ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ

- •2. НЕСРОСШИЕСЯ ПЕРЕЛОМЫ И ЛОЖНЫЕ СУСТАВЫ

- •ОСТЕОСИНТЕЗ ПРИ НЕСРОСШИХСЯ ПЕРЕЛОМАХ (1-2 месяца после травмы)

- •ОСТЕОСИНТЕЗ ПРИ ВЯЛОКОНСОЛИДИРУЮЩИХСЯ ПЕРЕЛОМАХ (от 2 до 4 месяцев)

- •ОСТЕОСИНТЕЗ ПРИ НЕПРАВИЛЬНО СРАСТАЮЩИХСЯ ПЕРЕЛОМАХ И ГИПЕРЛЛАСТИЧЕСКИХ ПСЕВДОАРТРОЗАХ

- •3. ПОВРЕЖДЕНИЯ МАЛОБЕРЦОВОЙ КОСТИ И МЕЖБЕРЦОВОГО СИНДЕСМОЗА

- •4. ДЕФЕКТЫ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ

- •МЕТОДИКИ ЗАМЕЩЕНИЯ ДЕФЕКТОВ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ У ВЗРОСЛЫХ

- •5. ЧРЕСКОСТНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ ПРИ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЯХ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ

- •ХАРАКТЕРИСТИКА НЕПРАВИЛЬНЫХ СРАЩЕНИЙ БЕРЦОВЫХ КОСТЕЙ

- •1. МЕТАФИЗАРНЫЕ И ДИАФИЗАРНЫЕ ПЕРЕЛОМЫ БЕДРЕННОЙ КОСТИ

- •2. НЕСРОСШИЕСЯ ПЕРЕЛОМЫ И ЛОЖНЫЕ СУСТАВЫ

- •3. ДЕФЕКТЫ БЕДРЕННОЙ КОСТИ

- •4. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЕ ДЕФОРМАЦИИ БЕДРА

- •1. МЕТАДИАФИЗАРНЫЕ ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •2. НЕСРОСШИЕСЯ ПЕРЕЛОМЫ И ЛОЖНЫЕ СУСТАВЫ ЗАКРЫТЫЙ ЧРЕСКОСТНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ

- •ОТКРЫТЫЙ ЧРЕСКОСТНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ

- •3. ДЕФЕКТЫ КОСТЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •1. МЕТА- И ДИАФИЗАРНЫЕ ПЕРЕЛОМЫ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ

- •2. НЕСРОСШИЕСЯ ПЕРЕЛОМЫ И ЛОЖНЫЕ СУСТАВЫ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ

- •3. ДЕФЕКТЫ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ

- •4. ДЕФОРМАЦИИ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ

- •1. ЧРЕСКОСТНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

- •ПЕРЕЛОМ ДНА ВЕРТЛУЖНОЙ ВПАДИНЫ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ВЫВИХОМ БЕДРА

- •ПЕРЕЛОМ КРЫШИ ВЕРТЛУЖНОЙ ВПАДИНЫ С ВЕРХНИМ ВЫВИХОМ БЕДРА

- •ПЕРЕЛОМЫ ШЕЙКИ БЕДРА

- •ЛОЖНЫЕ СУСТАВЫ ШЕЙКИ БЕДРА

- •КОНТРАКТУРЫ КОЛЕННОГО СУСТАВА

- •3. ЧРЕСКОСТНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА

- •ПЕРЕЛОМЫ ДИСТАЛЫНЫХ СУСТАВНЫХ КОНЦОВ БЕРЦОВЫХ КОСТЕЙ

- •КОНТРАКТУРЫ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА

- •4. ЧРЕСКОСТНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА

- •ПЕРЕЛОМЫ ПРОКСИМАЛЬНОГО СУСТАВНОГО КОНЦА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ

- •ЧРЕЗ- И НАДМЫЩЕЛКОВЫЕ ПЕРЕЛОМЫ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ

- •НЕПРАВИЛЬНО СРОСШИЕСЯ ПЕРЕЛОМЫ ДИСТАЛЬНОГО СУСТАВНОГО КОНЦА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ

- •КОНТРАКТУРА ЛОКТЕВОГО СУСТАВА

- •6. ЧРЕСКОСТНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА

- •ПЕРЕЛОМЫ ДИСТАЛЬНОГО СУСТАВНОГО КОНЦА ЛУЧЕВОЙ КОСТИ

- •СГИБАТЕЛЬНАЯ КОНТРАКТУРА ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА

- •ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ВЕДЕНИЕ БОЛЬНЫХ

- •ОШИБКИ И ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ЧРЕСКОСТНОМ ОСТЕОСИНТЕЗЕ

- •2. МЕСТНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ОСЛОЖНЕНИЯ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ВВЕДЕНИЕМ СПИЦ

- •ОСЛОЖНЕНИЯ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ КОМПРЕССИЕЙ И НЕПРАВИЛЬНЫМ НАЛОЖЕНИЕМ АППАРАТА

- •ОСЛОЖНЕНИЯ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ДИСТРАКЦИЕЙ И НЕПРАВИЛЬНЫМ НАЛОЖЕНИЕМ АППАРАТА

- •3. ПОЗДНИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

- •1. ИСХОДЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ТРАВМАМИ

- •2. ИСХОДЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ТРАВМ

- •3, ИСХОДЫ ЛЕЧЕНИЯ НЕСРОСШИХСЯ ПЕРЕЛОМОВ ЛОЖНЫХ СУСТАВОВ И ДЕФЕКТОВ ДЛИННЫХ КОСТЕЙ

- •4. ИСХОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЯХ

- •ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- •СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Рис. 121. Схема остеосинтеза при переломе надколенника

На операционном столе под пятку поврежденной конечности под-кладывается плотный валик таким образом, чтобы область коленного сустава провисала и голень находилась в положении максимального разгибания. После опорожнения полости коленного сустава от крови в щель между отломками вводится

15-20 мл 1% раствора новокаина. Мягкие ткани вокруг обоих полюсов надколенника инфильтрируются. 0,25% раствором новокаина. После обезболивания производится закрытая репозиция отломков надколенниками с помощью однозубых крючков. Момент сопоставления отломков определяется пальпаторно по исчезновению щели между ними. В репонированном положении отломки прошиваются спицей от полюса к полюсу. Делается контрольная рентгенография надколенника в двух проекциях. Убедившись в правильности стояния отломков, через верхний и нижний полюсы надколенника во фронтальной плоскости проводят по одной спице. Перед проведением проксимальной спицы кожу в местах вкола и выкола спицы максимально смещают кверху, а при проведении дистальной - книзу. Это необходимо для того, чтобы при последующей компрессии предотвратить гофрирование и прорезывание кожи. Спицы должны быть проведены параллельно друг другу и располагаться в одной горизонтальной плоскости в толще отломков. Поверхностное или глубокое проведение спиц может привести к опрокидыванию отломков.

При открытых переломах репозиция отломков осуществляется при хирургической обработке раны. Мелкие осколки удаляются. Если перелом поперечный или близок к нему, то фиксирующие спицы проводятся через толщу отломков под контролем зрения. Концы спиц фиксируются к полукольцам аппарата Илизарова. Полукольца соединяются между собой 2-3 стержнями со сплошной нарезкой. Навинчиванием гаек стержней производится сближение полуколец (рис. 121) до плотного контакта отломков.

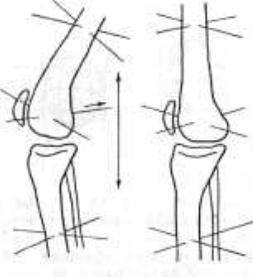

КОНТРАКТУРЫ КОЛЕННОГО СУСТАВА

Сгибательные контрактуры

Показаниями к чрескостному остеосинтезу являются: стойкие сгибательные контрактуры коленного сустава, не поддающиеся механотерапии и лечебной физкультуре при конгруэнтных суставных концах бедренной и большеберцовой костей.

Методика остеосинтеза. Через средние трети бедра и больше-берцовой кости во фронтальной плоскости проводят две парал-

237

лельные спицы толщиной 2 мм с упорными площадками. Обе упорные площадки располагают с наружной поверхности костей. Перед проведением спиц создается запас мягких тканей путем смещения их в направлении к коленному суставу. Обе спицы фиксируются к двум полукольцам одинакового диаметра и натягиваются. Полукольца по

.наружной и внутренней поверхностям коленного сустава соединяются телескопическими стержнями, установленными в диаметрально противоположные отверстия по краям полуколец. Осуществляется продольная дистрак-ция по стержням до умеренного натяжения мягких тканей по задней поверхности коленного сустава. Затем через мыщелки бедра также во фронтальной плоскости проводится третья спица с упор-«ой площадкой с внутренней стороны. Она крепится к полукольцу меньшего диаметра и натягивается. Крайние полукольца по .передней поверхности соединяются балкой с помощью планок. Среднее полукольцо двумя резьбовыми стержнями и .флажками соединяется с балкой. Контрактура устраняется за счет дозированной продольной дистракции по боковым стержням с одновременной переднезадней тракцией за среднее полукольцо (рис. 122).

При определении темпов дистракции необходимо учитывать реакцию сосудисто-нервного пучка и его функциональные возможности. При появлении болей, парестезии и симптомов нарушения кровообращения суточную величину дистракции следует уменьшить или совсем прекратить растяжение на несколько дней. Аппарат снимается через 3-4 недели после полного устранения контрактуры до гиперкоррекции на 10°. Изготавливается съемная гипсовая шина и проводится активная механотерапия, массаж, ЛФК, физио- и бальнеопроцедуры.

Рис. 122. Схема. Методика устранения сгибательной контрактуры коленного сустава при конгруэнтных суставных поверхностях

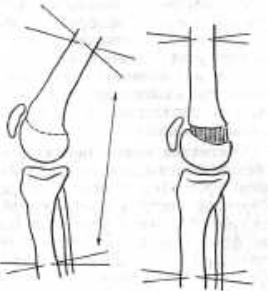

Сгибательно-разгибательные контрактуры при неконгруэнтности суставных концов

Описанный выше метод устранения сгибательной контрактуры коленного сустава может быть применен лишь в тех случаях, когда не произошло еще существенного изменения формы суставных концов бедренной и большеберцовой костей. Если же произошла деформация нагружаемых участков суставных концов сочленяю-

щихся костей и рентгенографически выявляется неконгрузнтность их, то после устранения контрактуры можно ожидать развития деформирующего артроза. В таких случаях для сохранения безболезненной амплитуды движения в коленном суставе выпрямление оси конечности необходимо произвести оперативно за счет надмыщелковой остеотомии. Однако из-за выраженного укорочения мягких тканей по задней поверхности коленного сустава одномоментное выпрямление оси конечности без дополнительного укорочения ее небезопасно, так как это может привести к перерастяжению сосудистонервного пучка. Для предупреждения сосудисто-нервных осложнений выпрямление оси конечности должно происходить медленно, дозирование. С этой щелью после шарнирной надмыщелковой остеотомии накладывают дистракци-онный аппарат (рис. 123). Для обеспечения большей стабильности отломков через среднюю треть бедренной и большеберцовой костей в плоскости поперечного сечения их проводят не по одной, а по две перекрещивающиеся спицы. Каждую пару спиц проводят перпендикулярно оси соответствующего сегмента с гиперкоррекцией на 10°. Спицы в натянутом состоянии фиксируют к двум кольцам аппарата. Оба кольца соединяют 4 растяжными стержнями или непосредственно, или с помощью угольников. Дозированную дистракцию начинают через неделю и проводят только по двум задним стержням до выпрямления оси.

Рис. 123. Схема. Методика устранения сгибательной контрактуры коленного сустава при инконгруэнтных суставных поверхностях

Разгибательные контрактуры

г у/Показаниями к чрескостному остеосинтезу являются: стойкие посттравматические разгибательные контрактуры, не поддающиеся консервативному лечению. При рубцовом сращении четырехглавой мышцы и надколенника с передней и боковыми поверхностями бедренной кости перед наложением шарнирно-дистракцион-ного аппарата показана оперативная мобилизация надколенника, создание боковых заворотов, миолиз и тенолиз мышцы по общепринятой методике.

При стойких и длительно существовавших разгибательных контрактурах, особенно с Рубцовым перерождением четырехглавой мышцы, оперативная мобилизация этой мышцы и надколен-

239

лика обычно не намного увеличивает угол сгибания, так как мышца из-за миофиброза укоротилась и потеряла эластичность. Оперативное удлинение сухожилия прямой мышцы бедра увеличивает угол сгибания, но при этом почти полностью исчезает активное разгибание голени. Выходом из создавшегося положения является .наложение шарнирнодистракционного аппарата с целью дозированного постепенного восстановления длины - четырехглавой мышцы.

Методика кинематического чрескостного остеосинтеза. В положении максимального сгибания в коленном суставе через среднюю треть бедра, центр внутреннего мыщелка, метафиз больше-берцовой кости и среднюю треть ее проводятся четыре спицы толщиной 2 мм с упорными площадками. Все спицы проводятся во фронтальной плоскости и параллелыно между собой. Упорные площадки располагаются с противоположных сторон как в мета-физах, так и в диафизах костей. Все спицы с соблюдением цен-троситета фиксируются к 2 полукольцам (метафизарные) и к 2 кольцам (диафизарные) одинакового диаметра. Кольца и полукольца попарно соединяются между собой резьбовыми стержнями. Осевую спицу, проведенную через мыщелки бедра, и спицу, проведенную через метафиз большеберцовой кости, фиксируют к полукольцу зажимами-ползунками, на одной из боковых поверхностей которых просверлено сквозное отверстие с резьбой Мб. После натяжения метафизарных спиц сниценатягивателями и закрепления их спицезажимами свободные концы обе.чх спиц скусываются у наружной поверхности зажимов. В боковые отверстия спицезажимов дистального полукольца ввинчиваются флажки с одним отверстием. В боковые отверстия зажимов проксимального полукольца также ввинчиваются два флажка, но с тремя отверстиями. Предварительно на ввинчиваемые резьбовые хвостовики флажков надевается еще по одному флажку с резьбовым отверстием в торцевой части. Флажки, ввинченные в зажимы дистального полукольца, и флажки с резьбовым отверстием на торцевой части, фиксированные шарнирно к проксимальному полукольцу, соединяются по наружной и внутренней поверхностям коленного сустава резьбовыми стержнями. Для этого резьбовой стержень соответствующей длины вводится вначале в отверстие на флажке дистального полукольца, а затем ввинчивается до упора в резьбовое отверстие торцевой части флажка проксимального полукольца. В заданном положении стержень контрагаится. С дистальным флажком стержень соединяется гайкой и контрагай-кой. После установки обоих стержней осуществляется продольная дистракция для перерастяжения коленного сустава на 0,5-1 см с целью исключения сдавливания суставных поверхностей при сгибании и нивелирования разности в кривизне отдельных участков мыщелков бедренной кости. Таким образом, коленный сустав на период аппаратного лечения превращается в моноосный сустав с единым центром вращения. После дистракции проверяется воз-

240

можиость пассивных сгибательно-разгибательных движений в суставе и соответствие их дооперационным.

Для осуществления дозированных сгибательно-разгибательных движений в суставе устанавливается винтовой механизм. Он представляет из себя систему двух шарнирно соединенных между собой балок, резьбовые концы балок также шарнирно соединяют с кольцами с помощью узлов, состоящих из двух соединенных под прямым углом флажков. Обе балки противоположными концами соединяются друг с другом флажками с резьбовым концом и гайкой. Между флажком, соединяющим балки, и флажком, ввинченным в отверстие на боковой поверхности зажима проксимального полукольца, устанавливаются резьбовые стержни. Такая же система монтируется и с противоположной стороны коленного сустава. Обе системы устанавливаются симметрично. Длина балок

должна быть равна сегментам большеберцовой «ости и бедра, заключенным между кольцами и щелью коленного сустава. Огибание голени осуществляется эа счет дозированной дистракции по вертикальным боковым стержням. При навинчивании гаек в противоположную сторону осуществляется разгибание коленио-го сустава. В течение суток больной должен осуществить максимально большее число сгибательноразгибательных циклов. При каждом цикле угол сгибания должен постоянно увеличиваться.

Основным недостатком винтовых механизмов, с помощью которых осуществляются сгибательно-разгибательные движения в суставе, является их малая цикличность, невозможность автоматического регулирования частоты циклов и усилий, прилагаемых к шарнирно-дистракционному аппарату для преодоления сопротивления мягких тканей. С целью ликвидации этого недостатка нами (Т. П. Губасарьян и А. А. Девятое) был сконструирован аппарат для разработки сустава, содержащий связанные резьбовыми стержнями дистальную и проксимальную пары колец со спицами, дистр акторы, а также поршневой механизм с тягами. Для предотвращения травмирования суставных поверхностей коленного сустава в процессе разработки дистракторы в нем выполнены в виде дуговых коромысел с пятью расположенными попарно пружинными узлами и резьбовыми штангами, свободными концами шарнирно установленными между кольцами дистальной пары. Дуговые коромысла установлены средней частью с возможностью поворота на внутреннем кольце проксимальной пары, одно ив них связано концами с гибкими тягами. Одна пара пружинных узлов установлена на концах дуговых .коромысел и контактирует с резьбовыми штангами, а остальные пары пружинных узлов свободными концами связаны с внутренним кольцом дистальной пары таким образом, что два соседних пружинных узла каждой пары коромысел, размещенных вблизи пар пружинных узлов, контактируют с резьбовыми штангами, свободно перекрещиваются между собой, а две пары соседних пружинных узлов установлены под свободным углом (А. с. 897231

СССР, кл. А61 В 17/18, 1979). Как видно из описания изобретения, одним из основных

241

отличий предложенного аппарата является поршневой механизм. Он может быть приспособлен и к любому другому шардирно-ди-стракциошюму аппарату и вообще к любому аппарату для механотерапии контрактур суставов.

Поршневой механизм состоит из цилиндра с поршнем и двумя штоками, выведенными за пределы цилиндра. На концах цилиндра имеются штуцеры, через которые попеременно подается в камеры цилиндра сжатый воздух, приводящих поршень в поступательное движение то в одну, то в другую сторону. Вместе с поршнем двигаются и штоки, которые передают усилия на опоры шар-нирно-дистракционного аппарата, приводя их через передаточный механизм в положение сгибания или разгибания. Сжатый воздух в камеры цилиндра поступает от компрессора (или баллона с редуктором) через газораспределительный механизм, ,в котором имеется устройство для регулирования давления воздуха в системе от 1 до 10 кг и автоматического переключения подачи воздуха в другую камеру цилиндра при возрастании давления в системе до заданной величины. После переключения воздух из первой. системы сбрасывается через клапан, поршень движется в другую сторону, а шарнирщо-дистракционный атшарат также меняет направление движения. При этом осуществляются автоматические сгибательноразгибателыше движения с заданным усилием (не амплитудой!) и частотой. Величина амплитуды будет полностью регулироваться давлением в системе и величиной сопротивления движению мягких тканей. Давление в системе начинают с минимального и постепенно увеличивают, ориентируясь наболевые ощущения (регуляцию эту