- •Городского хозяйства

- •060800 – Экономика и управление на предприятии городского хозяйства Санкт-Петербург

- •Isbn сПбГиэу, 2005

- •Часть I. Технологии санитарного благоустройства городов 9

- •Глава 1. Основы благоустройства городов 9

- •Глава 2. Городские улицы и дороги 25

- •Глава 3. Строительство и ремонт улиц и дорог 43

- •Глава 4. Санитарная очистка и уборка населенных мест 48

- •Глава 6. Система теплоснабжения города 242

- •Глава 7. Система электроснабжения городов 261

- •Введение

- •Часть I. Технологии санитарного благоустройства городов Глава 1. Основы благоустройства городов

- •1.1. Рост городов и развитие систем жизнеобеспечения

- •1.2. Характеристика систем жизнеобеспечения

- •1.3. Планировочная структура и функциональное зонирование городов

- •1.4. Здания и сооружения как элементы городской среды

- •1.4.1. Требования, предъявляемые к зданиям и сооружениям

- •1.4.2. Классификация зданий и сооружений

- •1.4.3. Конструктивные элементы и схемы зданий

- •1.4.4. Основы архитектурно-строительного проектирования

- •1.4.5. Архитектурная выразительность зданий и сооружений

- •Вопросы к главе 1

- •Глава 2. Городские улицы и дороги

- •2.1. Классификация улиц и дорог

- •2.2. Схемы улично-дорожной сети городов

- •2.3. Конструкция улиц и дорог

- •2.4. Расчет и выбор конструкции дорожных одежд

- •2.5. Основы проектирования улиц и дорог

- •2.6. Инженерные сети на городских улицах

- •2.7. Освещение городских улиц

- •2.8. Озеленение улиц и дорог

- •Вопросы к главе 2

- •Глава 3. Строительство и ремонт улиц и дорог

- •3.1. Основы технологии строительства городских дорог

- •3.2. Дорожно-строительные машины и механизмы

- •3.3. Технология укладки асфальтобетонных покрытий

- •3.4. Эксплуатация улиц и дорог

- •Вопросы к главе 3

- •Глава 4. Санитарная очистка и уборка населенных мест

- •4.1. Основные задачи санитарного благоустройства городов

- •4.2. Характеристика твердых бытовых отходов

- •4.2.1. Состав тбо

- •4.2.2. Физические свойства тбо

- •4.3. Нормы накопления тбо

- •4.4. Сбор и удаление тбо

- •4.4.1.Организация работ по сбору и удалению тбо

- •4.4.2. Технические средства для сбора и удаления тбо

- •4.4.3. Характеристика двухэтапной схемы сбора и удаления тбо

- •4.5. Обезвреживание тбо

- •4.5.1. Классификация методов обезвреживания тбо

- •4.5.2. Региональные схемы санитарной очистки городов

- •4.5.3. Полигоны тбо

- •4.5.4. Мусороперерабатывающие заводы

- •4.5.5. Мусоросжигательные заводы

- •Вопросы к главе 4

- •Глава 5. Уборка городских улиц и площадей

- •5.1. Организация уборки улиц

- •5.2. Летняя уборка городских территорий

- •5.3. Зимняя уборка городских территорий

- •Вопросы к главе 5

- •Список литературы

- •Часть II. Техника и технология водоснабжения и канализации Глава 1. Системы и схемы водоснабжения

- •1.1. Классификация систем водоснабжения

- •1.2. Схемы и основные элементы систем водоснабжения

- •1.3. Зоны санитарной охраны водоисточников

- •Вопросы к главе 1

- •Глава 2. Расчетные расходы воды

- •2.1. Нормы водопотребления

- •2.2. Режимы водопотребления

- •2.3. Суточные и часовые расходы воды

- •Вопросы к главе 2

- •Глава 3. Источники водоснабжения и водозаборные сооружения

- •3.1. Оценка источника водоснабжения

- •3.2. Водозаборные сооружения из поверхностных источников

- •3.3. Водозаборные сооружения для подземных вод

- •Вопросы к главе 3

- •Глава 4. Насосы и насосные станции

- •4.1. Свободные напоры

- •4.2. Классификация водоподъемных устройств. Устройство и принцип действия центробежных насосов

- •4.3. Основные характеристики насосов

- •4.4. Подбор и совместная работа насосов на сеть

- •4.5. Насосные станции

- •Вопросы к главе 4

- •Глава 5. Улучшение качества питьевой воды

- •5.1. Свойства и качества природных вод

- •5.2. Технологические схемы водоочистных станций

- •5.3. Устройства для приготовления и дозирования реагентов

- •5.4. Смесители

- •5.5. Камеры хлопьеобразования

- •5.6. Отстойники

- •5.7. Фильтры

- •5.8. Установки для обеззараживания воды

- •Вопросы к главе 5

- •Глава 6. Запасные и регулирующие емкости

- •6.1. Классификация и назначение

- •6.2. Водонапорные башни

- •6.3. Подземные резервуары

- •Вопросы к главе 6

- •Глава 7. Водопроводы и водопроводные сети

- •7.1. Классификация и назначение водопроводных линий

- •7.2. Проектирование водопроводных линий

- •7.3. Трассировка водопроводных линий

- •7.4. Выбор схемы питания и подготовка водопроводной сети к расчету

- •7.5. Гидравлический расчет водопроводной сети

- •7.6. Устройство сетей и сооружений на них

- •Вопросы к главе 7

- •Глава 8. Канализация

- •8.1. Общие понятия. Классификация сточных вод

- •8.2. Системы и схемы канализации

- •8.3. Нормы водоотведения

- •8.4. Основы гидравлического расчета канализационной сети

- •8.5. Канализационные насосные станции

- •8.6. Очистка сточных вод

- •Вопросы к главе 8

- •Cписок литературы

- •Часть IV. Городские системы энергобеспечения Глава. 1. Характеристика систем энергобеспечения

- •1.1. Основные понятия и определения

- •1.2. Рост городов и развитие систем энергоснабжения

- •1.3. Характеристика схем энергоснабжения

- •Вопросы к главе 1

- •Глава 2. Топливно-энергетические ресурсы

- •2.1. Общая характеристика системы топливоснабжения

- •2.2. Техническая и энергетическая характеристика топлива

- •2.3. Характеристика процесса горения топлива

- •2.4. Состав и объем продуктов сгорания

- •2.5. Энтальпия воздуха и продуктов горения

- •2.6. Способы сжигания топлива

- •Вопросы к главе 2

- •Глава 3. Потребление энергии в городском хозяйстве

- •3.1. Потребление электроэнергии на нужды города

- •3.1.1. Характеристика городских потребителей электроэнергии

- •3.1.2. Расчетный уровень электропотребления

- •3.2. Потребление теплоты на нужды города

- •3.2.1. Характеристика городских потребителей теплоты

- •3.2.2 Расчетные тепловые нагрузки городских потребителей

- •3.2.3. Годовые расходы теплоты

- •Вопросы к главе 3

- •Глава 4. Котельные установки

- •4.1. Назначение и классификация

- •4.2 Технологический комплекс котельной установки

- •4.3. Характеристика тепловых схем котельных установок

- •4.4. Классификация и устройство котлоагрегатов

- •4.5. Тепловой баланс и энергетическая характеристика котлоагрегата

- •4.6. Выбор типа и мощности котлоагрегатов

- •4.7. Технико-экономическая оценка котельных установок

- •Вопросы к главе 4

- •Глава 5. Электрические станции

- •5.1. Назначение и классификация

- •5.2. Характеристика рабочего процесса тэс

- •5.3. Устройство и принцип действия паровых турбин

- •5.4. Основные характеристики турбогенераторов

- •5.5. 0Бщая технологическая и тепловая схемы электростанции

- •10 И 11 основной и пиковый подогреватели сетевой воды;

- •5.6. Электрическая часть электростанций

- •5.7. Расчет и выбор основного оборудования тэс

- •5.8. Технико-экономические показатели работы тэс

- •Вопросы к главе 5

- •Глава 6. Система теплоснабжения города

- •6.1. Основы теплоснабжения городов

- •6.2. Классификация систем теплоснабжения

- •6.3. Тепловые пункты и схемы присоединения потребителей

- •6.4. Режимы и способы регулирования отпуска теплоты

- •6.5. Гидравлический и тепловой расчет сети

- •6.6. Способы прокладки и строительные конструкции тепловых сетей

- •6.7. Технико-экономические показатели транспорта теплоты

- •Вопросы к главе 6

- •Глава 7. Система электроснабжения городов

- •7.1. Основы построения систем электроснабжения

- •7.1.1.Общая характеристика систем электроснабжения

- •7.1.2. Основы проектирования систем электроснабжения

- •7.2. Схемы и устройства систем электроснабжения

- •7.2.1. Категория электроприемников по надежности электроснабжения

- •7.2.2. Схемы городских электрических сетей

- •7.2.3. Линии электропередачи

- •7.2.4. Подстанции и распределительные устройства

- •7.3. Расчет и выбор параметров электрических сетей

- •7.3.1. Выбор напряжения питания сетей

- •7.3.2. Составление электрических схем

- •7.3.3. Выбор сечения проводов и кабелей

- •7.4. Режимы работы электрических сетей

- •7.4.1. Качество электроэнергии

- •7.4.2. Компенсация реактивной мощности и снижение потерь электроэнергии

- •Вопросы к главе 7

- •Список литературы

- •Часть III. Городская транспортная система Глава 1. Схемы и элементы транспортной сети

- •1.1. Транспортная классификация городов

- •1.2. Принципы формирования городской транспортной системы

- •1.3. Схемы транспортных сетей

- •Вопросы к главе 1

- •Глава 2. Пропускная способность уличной сети города

- •2.1. Пропускная способность полосы движения городской магистрали

- •2.2. Пропускная способность многополосной проезжей части

- •2.3. Пропускная способность нерегулируемых пересечений в одном уровне

- •2.4. Пропускная способность регулируемых пересечений в одном уровне

- •2.5. Пропускная способность остановочного пункта

- •Вопросы к главе 2

- •Глава 3. Передвижения населения в городе

- •3.1. Цели передвижений населения в городе

- •3.2. Подвижность населения

- •3.3. Характер расселения жителей города

- •3.4. Затраты времени на передвижения

- •3.5. Основные закономерности изменения пассажиропотоков

- •3.6. Мощность пассажирского потока

- •Вопросы к главе 3

- •Глава 4. Городской пассажирский транспорт

- •4.1. Назначение и классификация городского транспорта

- •4.2. Требования, предъявляемые к городскому пассажирскому транспорту

- •4.3. Характеристика подвижного состава гпт

- •4.4. Устройство подвижного состава городского транспорта

- •Вопросы к главе 4

- •Глава 5. Основы проектирования городской транспортной системы

- •5.1. Состав и содержание проекта

- •5.2. Транспортно-планировочное районирование города

- •5.3. Расчет межрайонных корреспонденций населения

- •5.4. Построение картограмм пассажиропотоков

- •5.5. Выбор вида транспорта и определение потребности в подвижном составе

- •5.6. Обследования пассажирских потоков

- •Вопросы к главе 5

- •Глава 6. Формирование городской маршрутной сети

- •6.1. Особенности маршрутного обслуживания населения

- •6.2. Классификация маршрутов гпт

- •6.3. Требования, предъявляемые к маршрутной системе

- •6.4. Принципы формирования рациональной маршрутной системы

- •6.5. Проектирование и согласование маршрутов

- •6.6. Корректировка маршрутов

- •6.7. Обустройство маршрутов и парков

- •Вопросы к главе 6

- •Глава 7. Организация работы городского пассажирского транспорта

- •7.1. Основы организации управления городскими пассажирскими перевозками

- •7.2. Разработка маршрутного расписания

- •7.3. Организационно-технические мероприятия по улучшению функционирования транспортной системы города

- •7.4. Организация работы диспетчерской службы

- •7.5. Оценка качества обслуживания пассажиров

- •7.6. Технико-экономические показатели гпт

- •Вопросы к главе 7

- •Список литературы

5.5. Камеры хлопьеобразования

Данные камеры применяются при реагентной обработке воды для случая, когда в состав сооружений входят отстойники. Они предназначены для создания оптимальных условий образования достаточно крупных хлопьев коагулянта. Данный процесс хорошо протекает при плавном перемешивании воды. При этом скорость движения воды должна быть достаточной, с одной стороны, для того чтобы хлопья не выпадали в осадок, а, с другой стороны, не настолько большой, чтобы они разрушались.

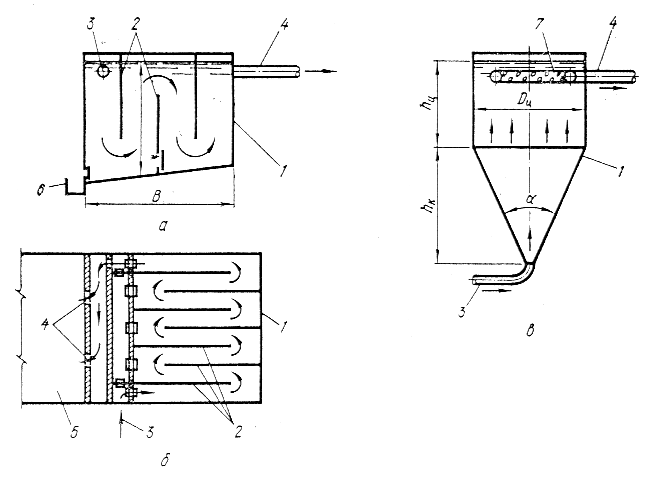

Наибольшее распространение получили перегородчатые, вихревые, водоворотные и механические (лопастные) камеры хлопьеобразования (рис. 5.3). Перегородчатые камеры хлопьеобразования представляют собой железобетонные прямоугольные в плане резервуары с перегородками.

Рис. 5.3.Камеры хлопьеобразования:

а - перегородчатая с вертикальной циркуляцией;

б - то же с горизонтальной циркуляцией; в - вихревая:

1 – корпус; 2 – перегородки; 3 - подач воды; 4 - отвод воды;

5 - горизонтальный отстойник; 6 - лоток выпуска осадка;

7 - сборная дырчатая труба

В камере вода перемешивается благодаря многократному изменению направления движения в вертикальной или горизонтальной плоскостях. Время пребывания воды в камере t равно 20 мин для мутных и 30 мин - для цветных вод. Объем камеры W (м3) определяют по формуле:

W=Qр t/60, 5.6)

а ее площадь в плане F (м2):

F=W/H, (5.7)

где Q - расход обрабатываемой воды, м3/час;

Н - высота камеры (в среднем 3-5 м).

Скорость движения воды в ней v равна 0,2-0,3 м/с в начальных периодах, а в конце v = 0,05-0,1 м/с за счет увеличения ширины коридоров. Число поворотов n принимается обычно в количестве 8-10.

Механические (лопастные) камеры хлопьеобразования применяются на крупных станциях обработки воды. В этих камерах вода перемешивается при помощи вращающихся вокруг горизонтальной или вертикальной осей лопастных мешалок, приводимых в движение электродвигателем. Расчетную скорость движения воды в камерах принимают 0,2-0,5 м/с, а время пребывания - 20-30 мин. Механические камеры хлопьеобразования выполняются в виде прямоугольного железобетонного резервуара, длину которого определяют по формуле:

L=nH, (5.8)

где = 1,0-1,5 - эмпирический коэффициент;

n - количество осей с лопастями;

Н - глубина воды в камере, м.

Объем камеры определяют по формуле (5.6), а ширину по формуле:

B=W/LH. (5.9)

Отвод воды из камер хлопьеобразования в отстойники предусматривают со скоростью не более 0,1 м/с для мутных, и 0,05 м/с - для цветных вод.

5.6. Отстойники

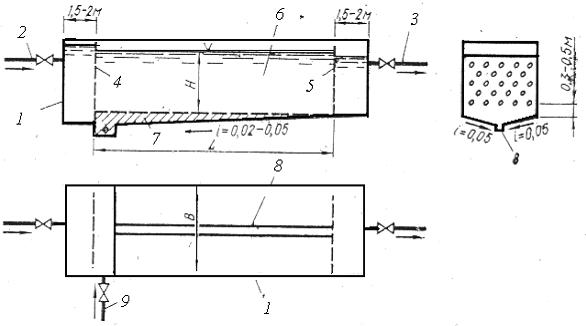

Отстойники (рис. 5.4 и 5.5) предназначены для осаждения взвеси в воде. Обычно применяют отстойники двух типов:

горизонтальные, применяемые при реагентном методе обработки воды, если производительность станции превышает 30000 м3/сут.;

вертикальные, применяемые при реагентном способе обработки воды, если производительность станции не превышает 3000 м3/сут.

В отстойниках всех типов осаждение взвеси происходит под действием силы тяжести. При этом скорость движения потока воды должна составлять от 0,1-0,05 мм/сек, тогда он теряет свою транспортную способность, обусловленную турбулентностью потока. В результате взвеси выпадают в виде осадка. Эффект осветления представляет собой отношение массы выпавшего осадка к массе взвеси, находящейся в воде: р = G/G0 за время t.

Горизонтальный отстойник - это железобетонный прямоугольный в плане бассейн с прямолинейным движением воды. Он может быть одно- и двухэтажным. Вода, подлежащая осветлению, подводится к одной из торцевых стен отстойника, проходит через дырчатый экран, предназначенный для равномерного распределения по всему живому сечению отстойника, движется вдоль отстойника и отводится по трубам в фильтры. Взвешенное вещество, вследствие малой скорости движения воды, выпадает в осадок. Осадок удаляется путем сброса воды и смыва накопившегося ила, а также механическим или гидравлическим путем.

Рис. 5.4. Горизонтальный отстойник:

1 – корпус; 2 - подвод воды от смесителя; 3 - отвод воды

из отстойника; 4 и 5 - дырчатые входная и выходная стенки;

6 - зона осветления (осаждения); 7 - зона накопления осадка;

8 - лоток для осадка; 9 - сбросная труба

Суммарная общая площадь горизонтальных отстойников в плане F (м2) определяется по формуле:

![]() ,

(5.10)

,

(5.10)

где Qр - расчетный расход воды, м3/час;

u0 - скорость выпадения взвеси, мм/с, u0 = 0,35-0,5 мм/с;

- коэффициент, учитывающий взвешивающее влияние вертикальной составляющей скорости потока:

![]() ,

(5.11)

,

(5.11)

где Vср = ku0 - средняя скорость движения воды в отстойнике;

k - коэффициент, учитывающий отношение длины отстойника к средней глубине зоны осаждения (табл. 5.2).

Ширина отстойника В (м), определятся по формуле:

![]() ,

(5.12)

,

(5.12)

где Н = 3,0-3,5 м - средняя глубина зоны осаждения;

N - расчетное количество отстойников.

Расчетная длина отстойника L (м) вычисляется как

![]() .

(5.13)

.

(5.13)

Таблица 5.2

Значения коэффициентов k и

Коэффициенты |

Значения коэффициентов при отношении длины L к глубине H |

|||

10 |

15 |

20 |

25 |

|

k |

7,5 |

10 |

12 |

13,5 |

|

1,33 |

1,5 |

1,67 |

1,82 |

Дырчатые перегородки устанавливают на расстоянии 1,5-2 м от торцовых стенок. Диаметр отверстий в них принимают d = 20-150 мм, а их количество fотв. определяют расчетом в зависимости от величины расхода и расчетной скорости в отверстиях 0,3 м/с:

![]() .

(5.14)

.

(5.14)

Дно отстойника без механизированного удаления осадка должно иметь продольный уклон не менее 0,02 в направлении обратном движению воды. Каждый отстойник должен быть разделен продольными перегородками на самостоятельно действующие секции шириной не более 6 м. При количестве секций менее шести следует предусмотреть одну резервную. Горизонтальные отстойники следует проектировать с механическим или гидравлическим удаление осадка.

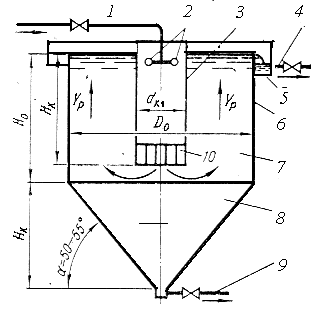

Рис. 5.5. Вертикальный отстойник:

1 - подвод воды от смесителя; 2 – сопла; 3 - водоворотная камера;

4 - отвод воды из отстойника; 5 - кольцевой желоб; 6 – корпус;

7 - зона осветления (осаждения); 8 - зона накопления осадка;

9 - сбросная труба; 10 - гаситель

Вертикальные отстойники в виде круглых или квадратных в плане железобетонных резервуаров с цилиндрической трубой и конической или пирамидальной нижней частью, применяются при реагентном методе обработки воды, если производительность водоочистной станции не превышает 3000 м3/сут. Центральная труба выполнена из металла, и служит водоворотной камерой хлопьеобразования. В ее верхнюю часть вода поступает от смесителей по трубопроводу, снабженному соплами, создающими вращение воды. Из камеры вода через гаситель, выполненный из досок в виде решетки с ячейками 0,50,5 м и высотой 0,8 м, поступает в зону осаждения. В этой зоне вода движется снизу вверх со скоростью 0,5-0,6 м/с и попадает в кольцевой периферийный желоб, а взвесь осаждается под действием силы тяжести и попадает в зону накопления, из которой удаляется через сбросную трубу. Чистая вода забирается из кольцевого желоба по трубе.

Площадь живого сечения вертикального отстойника состоит из двух площадей:

площади водоворотной камеры:

![]() ,

(5.15)

,

(5.15)

площади зона осаждения:

![]() ,

(5.16)

,

(5.16)

где Qр - производительность станции, м3/час;

t - время пребывания воды в камере отстойника (15-20 мин);

Н - высота камеры хлопьеобразования (3,5-4,5 м);

N - количество отстойников;

- коэффициент объемного использования отстойника (=1,3 при D/H=1 и =1,5 при D/H=1,5);

vp - расчетная скорость восходящего потока воды (0,1-0,2 мм/с).

Высота зоны осаждения Н = 4-5 м. Отношение диаметра отстойника к высоте зоны осаждения должно находиться в пределах 1-1,5. Осадочная часть вертикального отстойника устраивается с наклонными стенками (=50-55). Сброс осадка предусматривается без выключения отстойника из работы. Период работы между сбросами должен быть не менее 6 часов.