- •Городского хозяйства

- •060800 – Экономика и управление на предприятии городского хозяйства Санкт-Петербург

- •Isbn сПбГиэу, 2005

- •Часть I. Технологии санитарного благоустройства городов 9

- •Глава 1. Основы благоустройства городов 9

- •Глава 2. Городские улицы и дороги 25

- •Глава 3. Строительство и ремонт улиц и дорог 43

- •Глава 4. Санитарная очистка и уборка населенных мест 48

- •Глава 6. Система теплоснабжения города 242

- •Глава 7. Система электроснабжения городов 261

- •Введение

- •Часть I. Технологии санитарного благоустройства городов Глава 1. Основы благоустройства городов

- •1.1. Рост городов и развитие систем жизнеобеспечения

- •1.2. Характеристика систем жизнеобеспечения

- •1.3. Планировочная структура и функциональное зонирование городов

- •1.4. Здания и сооружения как элементы городской среды

- •1.4.1. Требования, предъявляемые к зданиям и сооружениям

- •1.4.2. Классификация зданий и сооружений

- •1.4.3. Конструктивные элементы и схемы зданий

- •1.4.4. Основы архитектурно-строительного проектирования

- •1.4.5. Архитектурная выразительность зданий и сооружений

- •Вопросы к главе 1

- •Глава 2. Городские улицы и дороги

- •2.1. Классификация улиц и дорог

- •2.2. Схемы улично-дорожной сети городов

- •2.3. Конструкция улиц и дорог

- •2.4. Расчет и выбор конструкции дорожных одежд

- •2.5. Основы проектирования улиц и дорог

- •2.6. Инженерные сети на городских улицах

- •2.7. Освещение городских улиц

- •2.8. Озеленение улиц и дорог

- •Вопросы к главе 2

- •Глава 3. Строительство и ремонт улиц и дорог

- •3.1. Основы технологии строительства городских дорог

- •3.2. Дорожно-строительные машины и механизмы

- •3.3. Технология укладки асфальтобетонных покрытий

- •3.4. Эксплуатация улиц и дорог

- •Вопросы к главе 3

- •Глава 4. Санитарная очистка и уборка населенных мест

- •4.1. Основные задачи санитарного благоустройства городов

- •4.2. Характеристика твердых бытовых отходов

- •4.2.1. Состав тбо

- •4.2.2. Физические свойства тбо

- •4.3. Нормы накопления тбо

- •4.4. Сбор и удаление тбо

- •4.4.1.Организация работ по сбору и удалению тбо

- •4.4.2. Технические средства для сбора и удаления тбо

- •4.4.3. Характеристика двухэтапной схемы сбора и удаления тбо

- •4.5. Обезвреживание тбо

- •4.5.1. Классификация методов обезвреживания тбо

- •4.5.2. Региональные схемы санитарной очистки городов

- •4.5.3. Полигоны тбо

- •4.5.4. Мусороперерабатывающие заводы

- •4.5.5. Мусоросжигательные заводы

- •Вопросы к главе 4

- •Глава 5. Уборка городских улиц и площадей

- •5.1. Организация уборки улиц

- •5.2. Летняя уборка городских территорий

- •5.3. Зимняя уборка городских территорий

- •Вопросы к главе 5

- •Список литературы

- •Часть II. Техника и технология водоснабжения и канализации Глава 1. Системы и схемы водоснабжения

- •1.1. Классификация систем водоснабжения

- •1.2. Схемы и основные элементы систем водоснабжения

- •1.3. Зоны санитарной охраны водоисточников

- •Вопросы к главе 1

- •Глава 2. Расчетные расходы воды

- •2.1. Нормы водопотребления

- •2.2. Режимы водопотребления

- •2.3. Суточные и часовые расходы воды

- •Вопросы к главе 2

- •Глава 3. Источники водоснабжения и водозаборные сооружения

- •3.1. Оценка источника водоснабжения

- •3.2. Водозаборные сооружения из поверхностных источников

- •3.3. Водозаборные сооружения для подземных вод

- •Вопросы к главе 3

- •Глава 4. Насосы и насосные станции

- •4.1. Свободные напоры

- •4.2. Классификация водоподъемных устройств. Устройство и принцип действия центробежных насосов

- •4.3. Основные характеристики насосов

- •4.4. Подбор и совместная работа насосов на сеть

- •4.5. Насосные станции

- •Вопросы к главе 4

- •Глава 5. Улучшение качества питьевой воды

- •5.1. Свойства и качества природных вод

- •5.2. Технологические схемы водоочистных станций

- •5.3. Устройства для приготовления и дозирования реагентов

- •5.4. Смесители

- •5.5. Камеры хлопьеобразования

- •5.6. Отстойники

- •5.7. Фильтры

- •5.8. Установки для обеззараживания воды

- •Вопросы к главе 5

- •Глава 6. Запасные и регулирующие емкости

- •6.1. Классификация и назначение

- •6.2. Водонапорные башни

- •6.3. Подземные резервуары

- •Вопросы к главе 6

- •Глава 7. Водопроводы и водопроводные сети

- •7.1. Классификация и назначение водопроводных линий

- •7.2. Проектирование водопроводных линий

- •7.3. Трассировка водопроводных линий

- •7.4. Выбор схемы питания и подготовка водопроводной сети к расчету

- •7.5. Гидравлический расчет водопроводной сети

- •7.6. Устройство сетей и сооружений на них

- •Вопросы к главе 7

- •Глава 8. Канализация

- •8.1. Общие понятия. Классификация сточных вод

- •8.2. Системы и схемы канализации

- •8.3. Нормы водоотведения

- •8.4. Основы гидравлического расчета канализационной сети

- •8.5. Канализационные насосные станции

- •8.6. Очистка сточных вод

- •Вопросы к главе 8

- •Cписок литературы

- •Часть IV. Городские системы энергобеспечения Глава. 1. Характеристика систем энергобеспечения

- •1.1. Основные понятия и определения

- •1.2. Рост городов и развитие систем энергоснабжения

- •1.3. Характеристика схем энергоснабжения

- •Вопросы к главе 1

- •Глава 2. Топливно-энергетические ресурсы

- •2.1. Общая характеристика системы топливоснабжения

- •2.2. Техническая и энергетическая характеристика топлива

- •2.3. Характеристика процесса горения топлива

- •2.4. Состав и объем продуктов сгорания

- •2.5. Энтальпия воздуха и продуктов горения

- •2.6. Способы сжигания топлива

- •Вопросы к главе 2

- •Глава 3. Потребление энергии в городском хозяйстве

- •3.1. Потребление электроэнергии на нужды города

- •3.1.1. Характеристика городских потребителей электроэнергии

- •3.1.2. Расчетный уровень электропотребления

- •3.2. Потребление теплоты на нужды города

- •3.2.1. Характеристика городских потребителей теплоты

- •3.2.2 Расчетные тепловые нагрузки городских потребителей

- •3.2.3. Годовые расходы теплоты

- •Вопросы к главе 3

- •Глава 4. Котельные установки

- •4.1. Назначение и классификация

- •4.2 Технологический комплекс котельной установки

- •4.3. Характеристика тепловых схем котельных установок

- •4.4. Классификация и устройство котлоагрегатов

- •4.5. Тепловой баланс и энергетическая характеристика котлоагрегата

- •4.6. Выбор типа и мощности котлоагрегатов

- •4.7. Технико-экономическая оценка котельных установок

- •Вопросы к главе 4

- •Глава 5. Электрические станции

- •5.1. Назначение и классификация

- •5.2. Характеристика рабочего процесса тэс

- •5.3. Устройство и принцип действия паровых турбин

- •5.4. Основные характеристики турбогенераторов

- •5.5. 0Бщая технологическая и тепловая схемы электростанции

- •10 И 11 основной и пиковый подогреватели сетевой воды;

- •5.6. Электрическая часть электростанций

- •5.7. Расчет и выбор основного оборудования тэс

- •5.8. Технико-экономические показатели работы тэс

- •Вопросы к главе 5

- •Глава 6. Система теплоснабжения города

- •6.1. Основы теплоснабжения городов

- •6.2. Классификация систем теплоснабжения

- •6.3. Тепловые пункты и схемы присоединения потребителей

- •6.4. Режимы и способы регулирования отпуска теплоты

- •6.5. Гидравлический и тепловой расчет сети

- •6.6. Способы прокладки и строительные конструкции тепловых сетей

- •6.7. Технико-экономические показатели транспорта теплоты

- •Вопросы к главе 6

- •Глава 7. Система электроснабжения городов

- •7.1. Основы построения систем электроснабжения

- •7.1.1.Общая характеристика систем электроснабжения

- •7.1.2. Основы проектирования систем электроснабжения

- •7.2. Схемы и устройства систем электроснабжения

- •7.2.1. Категория электроприемников по надежности электроснабжения

- •7.2.2. Схемы городских электрических сетей

- •7.2.3. Линии электропередачи

- •7.2.4. Подстанции и распределительные устройства

- •7.3. Расчет и выбор параметров электрических сетей

- •7.3.1. Выбор напряжения питания сетей

- •7.3.2. Составление электрических схем

- •7.3.3. Выбор сечения проводов и кабелей

- •7.4. Режимы работы электрических сетей

- •7.4.1. Качество электроэнергии

- •7.4.2. Компенсация реактивной мощности и снижение потерь электроэнергии

- •Вопросы к главе 7

- •Список литературы

- •Часть III. Городская транспортная система Глава 1. Схемы и элементы транспортной сети

- •1.1. Транспортная классификация городов

- •1.2. Принципы формирования городской транспортной системы

- •1.3. Схемы транспортных сетей

- •Вопросы к главе 1

- •Глава 2. Пропускная способность уличной сети города

- •2.1. Пропускная способность полосы движения городской магистрали

- •2.2. Пропускная способность многополосной проезжей части

- •2.3. Пропускная способность нерегулируемых пересечений в одном уровне

- •2.4. Пропускная способность регулируемых пересечений в одном уровне

- •2.5. Пропускная способность остановочного пункта

- •Вопросы к главе 2

- •Глава 3. Передвижения населения в городе

- •3.1. Цели передвижений населения в городе

- •3.2. Подвижность населения

- •3.3. Характер расселения жителей города

- •3.4. Затраты времени на передвижения

- •3.5. Основные закономерности изменения пассажиропотоков

- •3.6. Мощность пассажирского потока

- •Вопросы к главе 3

- •Глава 4. Городской пассажирский транспорт

- •4.1. Назначение и классификация городского транспорта

- •4.2. Требования, предъявляемые к городскому пассажирскому транспорту

- •4.3. Характеристика подвижного состава гпт

- •4.4. Устройство подвижного состава городского транспорта

- •Вопросы к главе 4

- •Глава 5. Основы проектирования городской транспортной системы

- •5.1. Состав и содержание проекта

- •5.2. Транспортно-планировочное районирование города

- •5.3. Расчет межрайонных корреспонденций населения

- •5.4. Построение картограмм пассажиропотоков

- •5.5. Выбор вида транспорта и определение потребности в подвижном составе

- •5.6. Обследования пассажирских потоков

- •Вопросы к главе 5

- •Глава 6. Формирование городской маршрутной сети

- •6.1. Особенности маршрутного обслуживания населения

- •6.2. Классификация маршрутов гпт

- •6.3. Требования, предъявляемые к маршрутной системе

- •6.4. Принципы формирования рациональной маршрутной системы

- •6.5. Проектирование и согласование маршрутов

- •6.6. Корректировка маршрутов

- •6.7. Обустройство маршрутов и парков

- •Вопросы к главе 6

- •Глава 7. Организация работы городского пассажирского транспорта

- •7.1. Основы организации управления городскими пассажирскими перевозками

- •7.2. Разработка маршрутного расписания

- •7.3. Организационно-технические мероприятия по улучшению функционирования транспортной системы города

- •7.4. Организация работы диспетчерской службы

- •7.5. Оценка качества обслуживания пассажиров

- •7.6. Технико-экономические показатели гпт

- •Вопросы к главе 7

- •Список литературы

4.4. Подбор и совместная работа насосов на сеть

Выбор типа насоса и количества рабочих агрегатов надлежит производить на основании расчетов совместной работы насосов, водоводов, сетей, регулирующих емкостей, суточного и часового графиков водопотребления, условий пожаротушения и других факторов. При этом должны быть выполнены следующие требования:

развиваемый насосами напор должен быть рассчитан для преодоления гидравлических сопротивлений в сети, подъема и излива воды из самого высокого водозаборного прибора при минимальной величине избыточных напоров;

суточная подача насосов должна быть равна расчетному расходу воды в сутки наибольшего водопотребления, а максимальная часовая подача меньше или равна максимальному часовому водопотреблению;

подача расчетных расходов воды должна осуществляться при наивысших КПД;

насосы в одной группе должны быть однотипными, а количество рабочих агрегатов одной группы должно быть не меньше двух.

При определении режима совместной работы насосов на водопроводную сеть необходимо знать ее характеристику. Характеристикой внешней сети называют графическую или аналитическую зависимость между потерями напора и расходом жидкости в трубопроводе. Полный напор, создаваемый насосом, должен быть достаточным для преодоления гидравлических сопротивлений в сети, подъема и излива воды:

Н = Hг + hдл + hм + hизл, (4.21)

где Нг - геодезическая высота нагнетания, м;

hдл - потери напора по длине, м;

hм - потери напора в местных сопротивлениях;

hизл- напор, необходимый для излива воды из водозаборных приборов, м.

Если выразить скорость потока как отношение расхода (Q, м3/с) к площади живого сечения (, м2) водовода

![]() ,

(4.22)

,

(4.22)

а поперечное сечение трубопровода (, м2) через его диаметр (d, м)

![]() ,

(4.23)

,

(4.23)

тогда потери напора на гидравлическое трение по длине труб, определяемые по формуле (4.7), можно представить в следующем виде:

hдл=Aдл lQ2=SдлQ2, 4.24)

а потери напора в местных сетях:

hм=AммQ2=SмQ2, (4.25)

где Адл - модуль удельного сопротивления на единицу длины трубопровода, с2/м6;

Sдл - полное сопротивление водовода; с2/м5;

Ам - модуль удельного местного сопротивления, с2/м5.

Таким образом, характеристику внешней сети можно представить в виде следующей зависимости:

H=Hг+SQ2, (4.26)

где S - постоянная трубопровода, с2/м5.

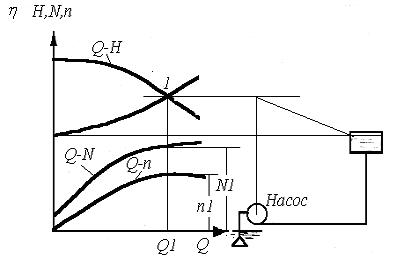

Графическая характеристика трубопровода имеет вид параболы с вершиной на оси ординат (Q=0), расположенной на расстоянии Hг от оси абсцисс (рис. 4.5). Рассчитать совместную работу насосов и водоводов можно двумя способами: графическим и аналитическим. При первом способе наложением рабочей характеристики насоса Н=f(Q) на характеристику трубопровода находят координаты точки (1) пересечения двух кривых, которыми определяют значения производительности Qн и напора Нн, развиваемого насосами.

Если используется аналитический способ, тогда приравнивают правые части выражений (4.18) и (4.26) и находят формулу для определения расчетной производительности насоса:

![]() ,

(4.27)

,

(4.27)

где а1 и b1 - параметры аналитической характеристики H=f(Q) насоса, вычисляемые по формулам:

a1=H1+b1S1=H2+b1S2; (4.28)

b1=(H1-H2)/(Q![]() -Q

-Q![]() ),

(4.29)

),

(4.29)

где Н1 и Н2 - напоры, развиваемые насосом при подаче соответственно Q1 и Q2, принимаемые из графиков или таблиц для рекомендуемой области применения данного насоса.

Рис. 4.5. Совместная характеристика насоса и трубопровода

Точка пересечения характеристик насоса с характеристикой трубопровода определяет фактический режим работы насоса при данном трубопроводе. Для работы насоса в нормальном режиме необходимо соблюдать следующие условия:

характеристики насоса и трубопровода должны пересекаться только в одной точке;

режим работы насоса должен находиться в рабочей зоне, чему соответствует максимальный КПД насоса;

геодезическая высота должна быть на 10% меньше, чем напор насоса при закрытой задвижке;

высота всасывания не должна превышать допустимой.

Подбор насосов с требуемыми характеристиками часто невозможен, так как количество их типоразмеров, выпускаемых промышленностью, ограничено. В этом случае рекомендуется для повышения производительности насосной станции включать насосы в сеть параллельно, а для повышения напора - последовательно. Кроме того, можно регулировать режим работы насосов за счет изменения характеристики самих насосов или системы.

Последовательной работой насосов называется перекачка воды из насоса в насос. Если насосы, расположены на одном уровне, то суммарная характеристика получается в результате суммирования ординат, т.е. сумма величин напора характеристик каждого насоса. Если насосы установлены на разных уровнях, тогда характеристику насоса N1, установленного на более низком уровне, приводят к точке расположения второго насоса N2. Для этого из ординат характеристики насоса N1 вычитают ординаты потерь напора в соединительном трубопроводе и строят приведенную характеристику N11 насоса N1. Приведенную характеристику суммируют с характеристикой насоса N2. Имея характеристику трубопровода, определяют точку совместной работы насосной станции и водопроводной сети (рис. 4.6).

Рис. 4.6. Характеристика последовательной работы насосов

Параллельным соединением насосов называется их совместная работа на общий трубопровод. При параллельном соединении суммарная характеристика строится путем сложения абсцисс, т.е. величин производительности (подачи) при одинаковых величинах напора, развиваемого насосами. Если насосы расположены рядом, тогда строится суммарная характеристика и пересечение ее с характеристикой трубопровода дает точку совместной работы насосов и водопроводной сети (рис. 4.7).

Если насосы удалены друг от друга, то характеристику дальнего насоса N1 необходимо привести в точку установки насоса N2. Для этого необходимо учесть потери напора в соединительном трубопроводе и построить его характеристику Нав=Нг+SQ2.

Рис. 4.7. Характеристика параллельной работы двух однотипных насосов

Затем из характеристики насоса N1 вычитают ординаты характеристики этого трубопровода и получают приведенную характеристику N11. Суммируя характеристики N11 и N2, полу чают общую характеристику параллельно работающих насосов. Режим совместной работы насосов N1 и N2 на трубопроводе определяется точкой 1, которой соответствует суммарная производительность Q1+2 насосов при расчетном напоре Н1+2.

Изменения рабочего режима системы водопотребления можно добиться за счет регулирования параметров насосов или самой системы. Характеристика системы может быть изменена вводом дополнительного сопротивления в сеть с помощью задвижки, расположенной на напорной линии насоса. В этом случае характеристика сети пойдет круче и рабочей точкой станет другая точка, в соответствие с которой снизится подача Q, изменяется мощность Nв и КПД насоса.

Путем уменьшения гидравлического сопротивления системы за счет открытия задвижек, отводы воды по обводной линии или через сбросный клапан можно перевести систему в точку, требующую увеличения подачи, изменения мощности и КПД насоса.

И зменение

характеристики насосов может быть

достигнуто путем:

зменение

характеристики насосов может быть

достигнуто путем:

поворота лопастей рабочего колеса;

замены или обточки рабочего колеса;

регулирование частоты вращения ротора насоса.

Это необходимо, если установлен насос с заведомо большими значениями производительности и напора, а затем вносятся те или иные изменения в конструкцию, те или иные способы регулирования частоты вращения насоса. Например, подача и напор, создаваемые насосом, могут быть уменьшены при незначительном снижении КПД в результате обточки рабочего колеса и уменьшения его диаметра на 10-20%. Новые значения подачи и напора находят по формулам:

подача Q2=Q1(D2/D1), (4.30)

напор H2=H1(D2/D1)2. (4.31)

Изменяя число оборотов насоса, производят пересчет параметров насоса по формулам:

подача Q2=Q1(n2/n1), (4.32)

напор H2=H1(n2/n1)2, (4.33)

мощность N2=N1(n2/n1)3, (4.34)

В приведенных формулах приняты следующие обозначения: n1, n2 -исходное и новое число оборотов рабочего колеса насоса, Q1, H1, N1, D1 -соответственно исходные значения подачи, напора, мощности и диаметра рабочего колеса насоса, Q2, H2, N2 и D2 - соответственно новые значения подачи, напора, мощности и диаметра рабочего колеса насоса. Изменение числа оборотов насоса n может быть достигнуто разными способами, например, использованием для привода насосов двигателей постоянного тока или коллекторных двигателей переменного трехфазного тока, установкой между насосами и двигателями гидро- и электромуфт, а также за счет частотного регулирования электропривода.

n = 60f/p, (4.35)

где f – частота переменного электрического тока, Гц;

р – число пар полюсов электродвигателя.

Практика показывает, что последний способ с помощью частотного регулирования числа оборотов электродвигателя является наиболее удобным и рациональным.