- •I. Нисходящее, или валлеровское, перерождение. 142

- •Ischias 277

- •Движение

- •Физиология произвольных движений.

- •Методы исследования двигательной сферы. Движения верхней конечности.

- •Движения нижней конечности.

- •Параличи. Возникновение параличей.

- •Подразделение параличей.

- •Исследование параличей.

- •Типы параличей

- •Картина паралича.

- •Гиперкинезы

- •Дрожание.

- •Судороги.

- •Атетоз.

- •Чувствительность. Физиология чувствительности.

- •Поверхностная чувствительность.

- •Патология чувствительности.

- •Патология поверхностной чувствительности.

- •2. Гиперестезия.

- •3. Боли.

- •4. Дизестезия.

- •Патология глубокой чувствительности.

- •Распределение расстройств чувствительности.

- •1.Анестезия.

- •Рефлексы.

- •Рефлекторная дуга.

- •Чувствующая половина рефлекторной дуги.

- •Двигательная половина рефлекторной дуги.

- •Нормальные рефлексы. Сухожильные рефлексы

- •Кожные рефлексы.

- •Рефлексы со слизистых оболочек.

- •Патологические рефлексы.

- •Патология рефлексов.

- •Мышечный тонус.

- •Контрактуры.

- •Пассивные контрактуры.

- •Активные контрактуры.

- •План строения симпатической нервной системы.

- •Макроскопическое описание.

- •Внутреннее строение симпатической системы.

- •Тазовые расстройства.

- •Расстройства отправлений мочевого пузыря. Физиология мочевого пузыря.

- •Патология мочевого пузыря.

- •Расстройства отправлений прямой кишки. Физиология прямой кишки

- •Патология прямой кишки.

- •Расстройства отправлении полового аппарата.

- •Патология полового акта

- •Общие заключения

- •Трофические, вазомоторные и секреторные расстройства.

- •Трофизм и его расстройства в нервной ткани.

- •I.Нисходящее, или валлеровское, перерождение.

- •II.Ретроградное перерождение.

- •III.Атрофия второго порядка, или непрямое перерождение.

- •Трофическое влияние нервной системы на другие органы и ткани.

- •4.Имеется извращение формулы

- •Влияние центрального нейрона на трофизм мышц.

- •Влияние периферического чувствующего нейрона на трофизм мышц.

- •Влияние нервной системы на трофизм костей, суставов и кожи.

- •Вазомоторные расстройства.

- •Секреторные расстройства.

- •Черепные нервы

- •Iпара. Обонятельный нерв (n.Olfactor1u8).

- •Патология обоняния.

- •Iiпара. Зрительный нерв (n.Opticus).

- •Функции зрительного нерва и методы их исследования.

- •III, ivи viпары черепных нервов.

- •Анатомическое строение.

- •III пара. Глазодвигательный нерв (n. Oculomotorius).

- •IVпара. Блоковый нерв (п.Trochlearls).

- •VIпара. Отводящий нерв (n.Abducens).

- •Зрачковые реакции

- •Методы исследования наружных мышц глаза.

- •Патология наружных мышц глаза.

- •Патология зрачка.

- •Vпара. Тройничный нерв, (n.Trigeminus). Анатомическое строение.

- •Патология тройничного нерва.

- •VII пара. Лицевой нерв (n.Facialis).

- •Анатомическое строение.

- •Микроскопическое строение.

- •Патология лицевого нерва.

- •Viiiпара. Слуховой нерв (n.Acusticv8). Анатомическое строение.

- •Микроскопическое строение.

- •Физиология и патология слухового нерва.

- •Методы исследования улиткового нерва.

- •Патология улиткового нерва.

- •Методы исследования преддверного нерва.

- •Патология преддверного нерва.

- •Ixпара. Языкоглоточный нерв (n.Glossopharyngeus). Анатомическое строение.

- •Методика исследования.

- •Патология

- •Х пара. Блуждающий нерв (n.Vagus). Анатомическое строение.

- •Микроскопическое строение.

- •Методы исследования.

- •Xiпара. Добавочный нерв (n.Accessorius).

- •Xiiпара. Подъязычный нерв (n.Hypoglossus).

- •Поясничный прокол.

- •Спинномозговая жидкость.

- •Техника прокола.

- •Исследование спинномозговой жидкости.

- •Апраксия.

- •Двигательная, или моторная, афазия.

- •Агнозия. Сенсорная афазия.

- •3.Транскортикальная сенсорная афазия.

- •4.Проводниковая афазия.

- •Введение.

- •Отдел первый. Болезни периферической нервной системы.

- •Клиническая картина невритов и полиневритов.

- •Паралич лицевого нерва

- •Невриты конечностей.

- •Паралич лучевого нерва.

- •Паралич срединного нерва.

- •Неврит плечевого сплетения.

- •Верхний паралич плечевого сплетения.

- •Нижний паралич плечевого сплетения

- •Полный паралич плечевого сплетения

- •Невриты нижней конечности Паралич малоберцового нерва (paralysisn.Peronei).

- •Паралич большеберцового нерва (n.Tibialis)

- •Паралич седалищного нерва

- •Полиневриты.

- •Токсические полиневриты

- •Алкогольныйполиневрит

- •Свинцовыйполиневрит

- •Мышьяковыйполиневрит

- •Инфекционные полиневриты

- •Дифтерийный полиневрит

- •Идиопатический полиневрит

- •Патологическая анатомия и патогенез невритов и полиневритов.

- •Патология невритов и полиневритов.

- •Лечение невритов и полиневритов

- •Невралгии

- •Невралгия тройничного нерва

- •Невралгия затылочного нерва

- •Межреберная невралгия

- •Невралгия плечевого сплетения

- •Ischias

- •Этиология и патогенез невралгий

- •Лечение невралгий.

- •Прогрессивные мышечные атрофии.

- •Мышечная сухотка. Dystrophia muscularis progressiva.

- •Гораздо менее постоянны и слабее выражены изменения в сосудах,. Сводящиеся к утолщению их стенок. Патогенез

- •Нейральная форма прогрессивной мышечной атрофии (типCharcot-Marie).

- •Myotoniacongenita. Болезнь Томсена.

- •Миастения.Myasthenia.

- •Периодический семейный паралич.Myoplegiafamiliaris.

- •Отдел второй. Болезни спинного мозга.

- •Миэлит.Myelitis.

- •Лечение.

- •Спинная сухотка. Tabes dobsalis.

- •Патогенез.

- •Множественный склероз. Sclerosis multiplex s. Dissem1nata.

- •Сирингомиэлия.

- •Гематомиэлия. Haematomyelia.

- •Ataxia hereditaria. Болезнь фридрейха.

- •Paraplegia spastica infantilis familiaris. Клиническая картина

- •Патогенез и этиология

- •Лечение и прогноз

- •Заболевания типа хронического полиомиэлитаpoliomyelitischronica.

- •Клинические типы.

- •Лечение и прогноз

- •Воспаления мозговых оболочек — менингиты.

- •Патологическая анатомия.

- •Патогенез.

- •Лечение

- •Туберкулезный менингит

- •Лечение и прогноз

- •Гнойный менингит. Meningitis purulenta.

- •Серозный менингит.Meningitisserosa.

- •Компрессионные спинальные процессы. Опухоли.

- •Патологическая анатомия и патогенез.

- •Отдел.Третий.. Болезни головного мозга

- •Сосудистые заболевания мозговых полушарий. Тромбоз мозговых сосудов.

- •Мозговая эмболия.

- •Течение.

- •Течение.

- •Патологическая анатомия.

- •Лечение и прогноз

- •Псевдобульбарный паралич.Paralysispseudo-bulbaris.

- •Сифилис головного мозга.Luescebebri.

- •Менингит свода. Meningitis convexitatis.

- •Гуммы полушарий.

- •Общие заключения.

- •Клиническая картина.

- •1.Опухоли центральных извилин.

- •2.Опухоль теменной доли.

- •3.Опухоли височной доли.

- •4.Опухоли затылочной доли.

- •5. Опухоли лобной доли.

- •6.Опухоли придатка мозга (tumorhypophyseos).

- •7. Опухоль мосто-мозжечкового угла.

- •8.Течение опухолей мозга.

- •Мозговой нарыв.Abscessuscebebri.

- •Острое негнойное воспаление мозга.Encephalitisacitta.

- •Семейная амавротическая идиотия.Idiotia amaurotica familiaris.

- •Форма Фогт-Шпильмейера.

- •Поздняя детская форма.

- •Травмы головного мозга.

- •1. Тип органического поражения мозга.

- •2.Тип с преобладанием душевного расстройства

- •3.Истерический тип.

- •Синдром закупорки мозжечковой артерии.

- •Синдром закупоркиa.Sulcibulbaris.

- •Заболевания варолиева моста.

- •Патологическая анатомия.

- •Заболевания мозговой ножки.

- •Полиоэнцефалит вернике. Polioencephalitis haemorrhagica superior.

- •Синдром зрительного бугра.

- •Отдел пятый. Заболевания мозжечка. Общая симптоматология и методы исследования.

- •Размягчение мозжечка.Ramolitioсеrевеlli.

- •Нарыв мозжечка. Abscessus cerebelli

- •Прочие заболевания мозжечка.

- •Врожденная мозжечковая атаксия. Ataxia cerebellaris соngeniта.

- •Отдел шестой. Болезни желез внутренней секреции и вегетативной нервной системы. Слизистый отек. Мухоеdема.

- •Базедова болезнь.Morbusbasedowii.

- •Акромегалия.Akromegalia.

- •Расстройства роста.

- •Гигантизм. Gigantismus. Makrosomia.

- •Карликовость.Microsomia.

- •Инфантилизм

- •Невропатическое ожирение.Abiposita8neubopathica.

- •Гипофизарное ожирение.

- •Половое ожирение.

- •Lipodystrophiaprogressiva.

- •Тетания.Tetania.

- •Болезнь рейно.Morbusraynaud.

- •Acroasphyxia, sive acrocyanosis chronica.

- •Эритромелалгия. Erythromelalgia.

- •Отек квинке. Oedema acutum circumscriptum.

- •Склеродермия. Sclebodermia.

- •Половинная атрофия лица.Hemiatrophia facialis progressiva.

- •Перемежающаяся хромота. Dysваs1а anigosclerotica intermittens.

- •Опоясывающий лишай. Herpes zoster.

- •Мигрень. Hemicbania.

- •Отдел седьмой. . Столбняк и бешенство. Столбняк.Tetanus.

- •Бешенство. Водобоязнь.Rabies.Lyssa.Hydrophobia.

- •Отдел восьмой. Неврозы и психоневрозы.

- •Globushystericus.

- •Лицевой спазм. Spasmus facialis.

- •Oesophagismus.Singultus.

- •Прочие виды спазма.

- •Миоклония. Paramyoclonus multiplex. Myoclonia.Polyclonia.

- •Тик.Tic.

- •Профессиональные неврозы.

- •Писчий спазм.Mogigraphia.

- •Другие виды спазма.

- •Заикание.Balbuties.

- •Эпилепсия. Падучая.Epilepsia.Morbussacer.

- •Неврастения.Neurasthenia.

- •Истерия.Hysteria.

- •Травматический невроз.Neurosistbavmatica.

Движение

Чтобы патологические явления, которыми мы будем заниматься, стали для вас яснее, позвольте предварительно освежить в вашей памяти относящиеся сюда анатомические и физиологические данные.

Физиология произвольных движений.

Импульс всякого произвольного движения зарождается в коре двигательной зоны и по соответствующим проводящим путям доходит до мышцы, заставляя последнюю сокращаться.

Как устроен этот дуть произвольных движений, носящий название «корково-мышечного» или «кортико-мускулярного» пути?

Он состоит из двух частей, двух половин, называемых центральным нейронном и нейроном периферическим.

Вы помните из гистологии, что «нейроном» называется всякая нервная клетка со всеми ее отростками. Центральный и периферический нейроны кортико-мускулярного пути — это две нервных клетки с очень длинными отростками; они соприкасаются одна с другой и в сумме образуют путь, по которому пробегает импульс произвольных движений.

Клетка центрального нейрона заложена в мозговой коре так называемой двигательной зоны. От нее отходит отросток громадной длины — до нескольких десятков сантиметров. Он идет через все белое вещество мозгового полушария, проходит через то образование, которое известно в описательной анатомии под названием внутренней капсулы, через ножки мозга, Варолиев мост и продолговатый мозг. В самых нижних отделах последнего, на границе со спинным мозгом, этот отросток переходит на противоположную сторону, — например отросток клетки, лежащей в левом полушарии, переходит на правую сторону. Дальнейший путь он совершает уже в пределах тинного мозга, в его боковых столбах. Конечная судьба этого отростка такова: на каком-нибудь уровне спинного мозга он заворачивает в передние рога серого вещества, подходит к одной из лежащих там клеток и оплетает ее своими конечными разветвлениями — как бы охватывает ее, наподобие того, Как охватываем мы пальцами мяч, когда берем его в руки. Все это образование со всеми отмеченными особенностями его хода составляетцентральный нейрон кортико-мускулярного пути,первую его половину.

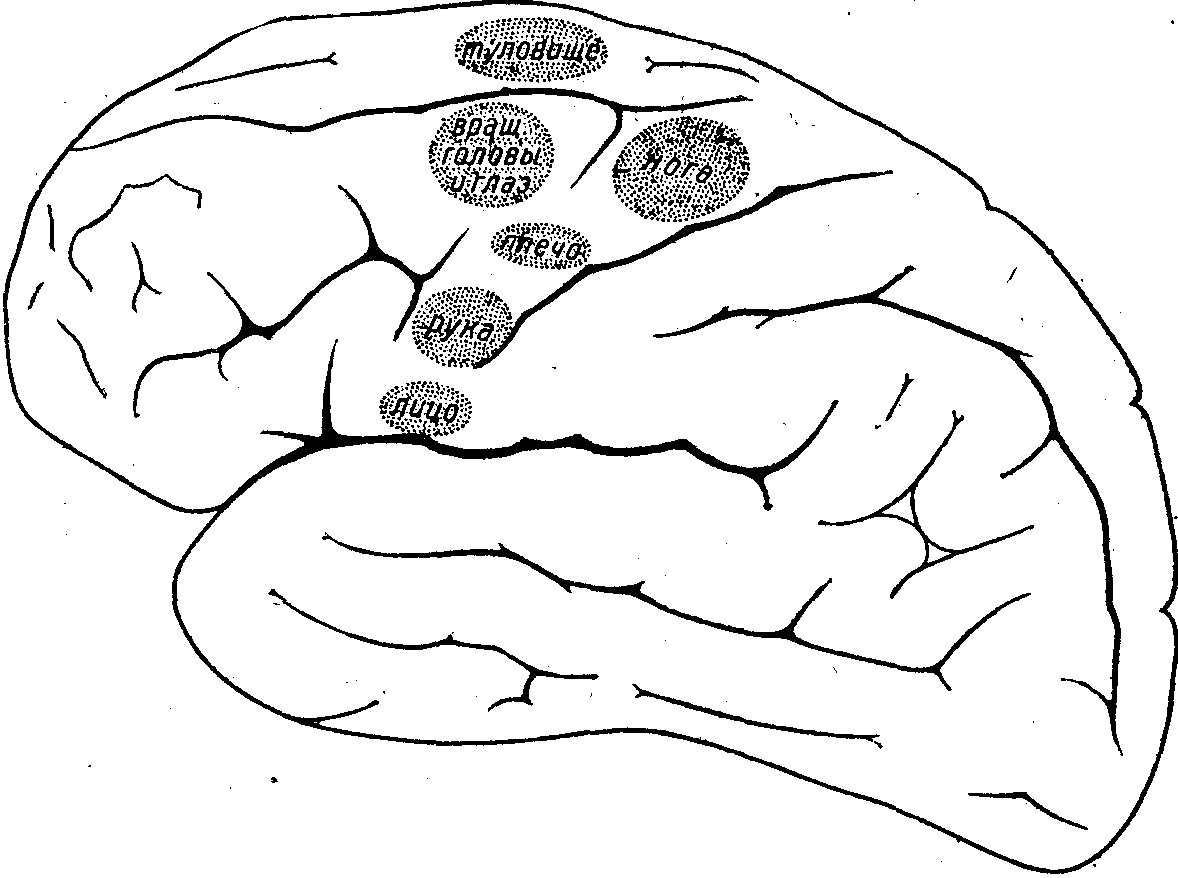

Рис. 1. Главные области двигательной зоны.

Где же его вторая половина?

Об этой второй половине, о так называемом периферическом, нейроне, мне только что пришлось вскользь упомянуть. Клетка его лежит в передних рогах серого вещества. Это та самая клетка, которую оплетает своими конечными отростками центральный нейрон. От этой клетки в свою очередь отходит очень длинный отросток, который покидает пределы спинного мозга, образуя на периферии то, что в описательной анатомии называется передним или двигательным корешком. Дальше, за пределами переднего корешка, он идет уже под названием периферического нерва вплоть до соответствующей мышцы, в веществе которой и разветвляется.

Совокупность перечисленных образований — двигательная клетка передних рогов и ее отросток, доходящий до мышцы, — составляет вторую половину кортико-мускулярного пути — егопериферический нейрон.

Все это описание устройства кортико-мускулярного пути представляет собою примененный к целям клиники частный случай той анатомо-физиологической концепции, которая называется нейронной теорией.

Вся клиника нервных болезней, все диагностическое мышление невропатолога основаны на этой нейронной теории и невозможны без нее.

Рис. 2. Двигательный путь.

Поэтому ясное, отчетливое и твердое усвоение ее составляет вашу первую задачу.

Чтобы облегчить ее, я повторю все сказанное мною, переиначивши его, так сказать, и пояснивши некоторыми сравнениями.

Что волевой импульс должен пробежать от мозговой коры до мышцы, чтобы заставить ее сократиться, это вряд ли надо особенно много пояснять: такое представление о механизме всякого произвольного движения слишком общеизвестно.

Вопрос только в том, как образно представить себе это прохождение волевого импульса.

Часто его сравнивают с прохождением электрического тока по телеграфной проволоке. Волевой импульс, согласно такому сравнению, — это телеграмма, посылаемая корой мышце и содержащая приказание сократиться. Если сравнение имеет в виду работу так называемого прямого провода, то в данном случае оно неприменимо: работа прямого провода начинается на станции отправления — в данном случае в коре — и кончается на станции получения — в данном случае .в мышце. Между этими двумя точками никаких перерывов тока нет. Между тем волевой импульс зарождается в клетке мозговой коры, пробегает по всему отростку этого центрального нейрона и оканчивается в тех его разветвлениях, которые оплетают клетку периферического нейрона. Путем механизма, до сих пор нам неизвестного, в этой последней возникает свой собственный двигательный импульс, который по отростку добегает уже до мышцы и вызывает ее сокращение. Такой механизм, если уж сравнивать его с телеграммой, правильнее было бы представлять в виде телеграмм, посылаемых нами, простыми смертными: она более или менее благополучно пройдет половину пути и где-нибудь застрянет, а после известного перерыва будет снова послана с этого пункта и тогда уже дойдет по назначению.

Иногда прохождение волевого импульса сравнивают с поездкой по железной дороге.

Если вы правильно уловили смысл всего сказанного, вы согласитесь, что сравнение с беспересадочным движением было бы неуместно. Правильнее будет аналогия с таким путешествием, которое очень обычно на глухих железнодорожных линиях: обыватель проедет первую половину пути и должен вылезать из вагона со всем своим багажом — дальше поезд не идет. Насидевшись достаточно в буфете, он идет ко вновь по данному составу, садится опять в вагон и теперь уже едет до места назначения.

Волевой двигательный импульс следовательно совершает своп путь от коры до мышцы не непрерывно, а с одной пересадкой: он пересаживается в спинном мозгу с центрального нейрона на периферический.

До сих пор я все время для простоты и наглядности изложения говорил об однойклетке коры, посылающей свой отросток коднойспинальной клетке периферического нейрона. В действительности конечно таких центральных нейронов огромное количество, а периферических еще больше. Отростки и тех и других идут не отдельными экземплярами, а крупными пучками.

Пучки периферических нейронов образуют так называемые передние, или двигательные, корешки спинного мозга, а дальше на периферии — двигательные нервы. Пучок, содержащий в себе все отростки центральных нейронов, называется в анатомии нервной системыпирамидным путемили простопирамидой.

Запомните поэтому, что выражения «пирамида» и «центральный нейрон» — синонимы и часто употребляются одно вместо другого.

Если вы теперь представите себе, что все центральные нейроны в пределах ножки мозга, Варолиева моста и продолговатого мозга идут в виде одного пучка — вроде пучка проволок, — то вам будет легко сделать одно небольшое, но существенное дополнение к сказанному мною раньше.

Я сказал вам, что центральный нейрон кортико-мускулярного пути на границе между продолговатым и спинным мозгом переходит па противоположную сторону. Для части центральных нейронов это верно: они переходят на противоположную сторону — нейроны из левого мозгового полушария переходят в правую половину спинного мозга, и наоборот. В результате такого взаимного обмена местами возникает так называемыйпирамидный перекрест,которому подвергается большая часть волокон пирамидного пути.

В переводе на язык физиологии это обозначает, что каждое полушарие иннервирует главным образом противоположную сторону тела: левое полушарие — всю мускулатуру правой половины тела, и наоборот.

Но часть того пучка центральных нейронов, который называется пирамидным путем, в этом перекрестке не участвует; она спускается на своей" стороне, т.е. идет, например, из левого мозгового полушария в левую же половину спинного мозга и иннервирует мускулатуру левой половины тела. Эта часть пирамиды называется неперекрещенной,в противоположность той, о которой я говорил раньше и которая называетсяперекрещенной.

Вы должны таким образом ясно усвоить себе, что двигательная иннервация каждой половины тела производится преимущественно противоположным .полушарием и только в очень незначительной степени одноименным.

Вы познакомились с физиологией произвольных движений и с их анатомическим субстратом — двухнейронным кортико-мускулярным путем. Эти сведения являютсяпервымнеобходимым условием для перехода к патологии.

Вы знаете, что патология представляет собою количественное или качественное изменение нормальных физиологических процессов. Я остановлюсь пока на вопросе о количественной стороне дела.

Определить в клинике количественные изменения деятельности двигательной сферы — это значит измерить и взвесить ее мерою и весом. Но такое измерение патологических процессов предполагает уменье измерять те же процессы в норме.

Отсюда вытекает второеусловие, необходимое для перехода к патологии, а именно — знакомство с методами исследования произвольных движений и с количественной оценкой последних.

Эта довольно трудная область потребует от вас немалой работы памяти и внимания.

Изучение наше коснется по преимуществу конечностей и туловища; движения в области черепных нервов составляют особую главу невропатологии, с которой вы познакомитесь гораздо позже.