- •Педагогическое образование в.С. Кукушин введение педагогическую деятельность

- •Рецензенты:

- •Isbn 5-241-00113-1 ббк 74.200я73

- •Глава 1 предназначение учителя

- •Глава 2

- •Глава 3

- •3.3. Организация педагогической деятельности

- •3.4. Научная организация труда учителя

- •3.5.1 Эстетика в деятельности учителя

- •3.6. Педагогическая деятельность и эргономика

- •3.7. Организация творческой деятельности учащихся

- •3.8. Особенности педагогической деятельности в экспериментальной школе

- •3.9.Формирование благоприятного имиджа

- •4.3. Предпосылки продуктивного общения

- •4.4.1 Стиль общения

- •4.5.| Общение с родителями учащихся

- •14.7. Особенности общения

- •4.8. Как овладеть искусством общения

- •1. Анкетные данные.

- •3. Двигательная активность.

- •4. Речевые особенности.

- •5. Отношение к внешнему облику.

- •6. Склад ума и дарования.

- •7. Эмоционально-чувственная сфера.

- •8. Деловые качества личности.

- •9. Социально-профессиональная направленность:

- •10. Нравственная направленность личности в общении оценивается по таким критериям, как:

- •11. Активность в проведении досуга:

- •12. Отношение к другим людям.

- •13. Отношение к самому себе.

- •Стратегия общения с учащимися

- •4.10. Организация общения детей

- •4.11. Общение как вид деятельности

- •Глава 5

- •5.1. | Универсальные принципы

- •5.4. Поведение преподавателя

- •5.5. Еще несколько общих советов ...

- •Глава 6

- •6.1.1 Понятие «педагогическая культура»

- •1. Активная педагогическая позиция

- •2. Профессионально-педагогическая направленность личности

- •7. Профессиональные знания

- •54321 54321 8. Информационные умения

- •15. Прикладные умения

- •16. Творческие умения

- •Глава 7

- •7.2. Культура речи

- •Занятие 1 Семинар-рассказ «Такой я есть...»

- •Занятие 2 Семинар «Познай себя»

- •Занятие 4 Семинар «Вы и ваше окружение»

- •Занятие 9

- •Занятие 10

- •Учителя»

- •Занятие 11 Педагогический ринг

- •Приложения

- •Тест «Познай самого себя»

- •Тест «Познай самого себя»

- •Тест «Любят ли вас люди?»

- •Тест «Умеете ли вы слушать?»

- •Тест «Общительны ли вы?»

- •Тест «Какой я в общении?»

- •Тест в. Ф. Ряховского «Уровень вашей общительности»

- •Тест «Конфликтная ли вы личность?»

- •Тест «Доброжелательны ли вы?»

- •Тест «Насколько вы терпимы?»

- •Тест «Обаятельны ли вы?»

- •Тест «Обаятельны ли вы?»

- •Тест «Приятно ли с вами общаться?»

- •Тест «о чем говорят жесты?»

- •Тест «Неужели вы часть толпы?»

- •Тест «Вы и ваше окружение»

- •Особенности преподавания в школе (профессор Йельского университета Блэр Кук)

- •Некоторые нежелательные истины (профессор Гарвардского университета и Вашингтонского технологического института Арнольд Аронс)

- •Надо поднимать уровень интуиции (профессор Санкт-Петербургского института усовершенствования следственных работников Васильев)

- •Принципы работы учителя с позиции культуры общения (профессор из сша Генри Тейнз)

- •Тест «Собственный уровень духовной зрелости» (разработан учеными Австрии)

- •Тест «Уровень социального интеллекта»

- •Тест для родителей «Как вы относитесь к своему ребенку?»

- •Тестовая карта оценки стиля коммуникативной деятельности учителя (основные идеи — а. А. Леонтьева)

- •Тест качества общения в системе «учитель—ученик»

- •Ваш стиль преподавания (с позиции универсальных принципов)

- •Ваш стиль преподавания (с учетом основных характеристик)

- •Ваши внутренние убеждения

- •Ваше внешнее поведение на уроке

- •Ваша личность в глазах учеников

- •Ваша личность в глазах коллег

- •Ваш творческий потенциал

- •Вопрос 10 — амбициозность;

- •Вопрос 11 — зрительную память;

- •Вопрос 14 — ваше стремление быть независимым;

- •Вопрос 18 — степень сосредоточенности.

- •Диагностика творческой деятельности учителя на уроке (пример расчета)

- •Словарь терминов

- •Литература

- •Оглавление

- •344002, Г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 78,

- •121059, Г. Москва, ул. Брянская, 7, офис 312,

- •300600, Г. Тула, пр. Ленина, 109 .

4.4.1 Стиль общения

Важное достоинство собственного мнения — возможность держать его при себе.

Народная шутка

Школа — средоточие удивительного множества систем общения. Сколько их — 25? 50? 100? В каждом случае это число будет индивидуальным (рис. 4).

В каждой системе общения будет свой стиль. К тому же в различных ситуациях в одной и той же системе общения стиль может и должен быть разным. Американский психотерапевт Э. Берн считает, что в каждом из нас присутствуют «Ребенок», «Взрослый» и «Родитель». И в зависимости от ситуации один из них берет верх и

Спортивные Различные

Учреждения общественные

организации

Органы

социальной

зашиты

|

Органы правопорядка |

социум (улица

Рис. 4. Системы общения в школе

контролирует наши действия. Меняются наш голос, поза, жесты, разговорный словарь, даже точка зрения.

«Родитель» всегда стремится подчинить партнера, утвердить свой авторитет. «Ребенок», наоборот, — зависимое, безответное существо. «Взрослый» — золотая середина, он способен регулировать свое поведение, понимать интересы собеседника, считаться с

обстоятельствами.

Развитие ситуации зависит от того, каким образом распределены эти роли между вами и партнером. Далеко не всегда если один «Родитель», то другой «Ребенок». Часто в ответ на агрессивность и стремление подавить вы встречаете еще большую агрессивность. Или, наоборот, вы слабы и беззащитны, а ваш партнер еще слабее вас. Такие сочетания встречаются и в учительской, и в общении с родителями учащихся, даже в общении с самими учащимися, особенно в старших классах.

Существует множество классификаций стилей общения.

А. В. Добрович различает два типа:

— формальный (бездушный, как в кафе миллионного города); — естественный (дружеский).

Стандартизованное, формальное общение (контакт «масок») — не обязательная примета злых и холодных людей. Можно выделить следующие разновидности формального общения:

контакт «масок»;

любое ограничение в позициях контакта, смена позиции не адекватна ситуации: контакт может быть содержательным и эмоциональным, но ученик все равно чувствует при вкус формальности;

лицемерно-благостный контакт в случае скрытого конфликта, когда с обоюдного согласия собеседников накладывается запрет на «уколы»;

контакт с «уколами»;

контакт с запретом на скрытые «уколы»;

контакт с манипулированием одного собеседника другим;

запрет на манипуляции вообще;

ограничение репертуара индивидуальных ролей;

закрепление заданных межличностных ролей на фоне изменившихся взаимоотношений (вы давно перестали быть почитателем таланта Н. Н., но при встрече вынуждены играть прежнюю роль);

закрепление внутригрупповой роли, например опостылевшая вам роль весельчака в компании;

ограничение, налагаемое вами на исполнение любых психологических ролей, кроме формальной (в ателье вы клиент, в доме отдыха — отдыхающий);

ограничение в тематике контакта;

ограничение, налагаемое на один из уровней контакта (на определенном этапе общения влюбленные, боясь разочаровать друг друга, тщательно избегают примитивного уровня общения, то же мы наблюдаем и при выходе на работу нового начальника).

И в педагогическом коллективе, и в обычной жизни мы «кочуем» от одного партнера к другому в поисках свободы от ограничений контакта. Но сняв одни ограничения, сталкиваемся с другими. Например, с новым собеседником интересно обсуждать философские проблемы, но за это придется «заплатить» ограничением в позициях контакта: он «пристраивается» только «сверху».

Известный специалист по психологии общения В. А. Кан-Калик выделял 6 моделей общения:

общение на основе совместной деятельности;

общение на основе дружелюбного расположения;

общение-диалог;

общение-устрашение;

общение-дистанция;

общение-заигрывание.

При знакомстве с классом можно применить следующую игру: каждый ученик должен сказать о своем товарище одно слово, выразив субъективное отношение к нему и подчеркивая его оригинальность. Эта игра определяет эмпатию, способности, чувства человека. Учителю же эта игра позволяет многое узнать о коллективе, о его лидерах, дает информацию для раздумий и воспитательной работы с коллективом.

Л. М. Фридман и И. Ю. Кулагина по содержанию выделяют следующие виды общения:

общественные (безличностные), когда взаимоотношения между людьми определяются лишь теми ролями, которые они занимают, без учета особенностей их исполнения;

межличностные (обнаруживающие личностные черты в стиле исполнения социальной роли); важнейшая черта межличностного общения — эмоциональная основа; чувства могут быть сближающими (конъюнктивными) и разделяющими (дизъюнктивными);

Внимание к человеку

Внимание к работе

Рис. 6. Стили руководства в зависимости от поставленных задач (по Е. В. Ксенчук и М. К. Кияновой)

— интимно-личностные, возникающие при условии общности ценностных ориентиров партнеров, что обеспечивается пониманием мыслей и чувств друг друга, эмпатией; высшая форма интимно-личностного общения — дружба и любовь.

В большинстве же литературных источников по общению авторы различают три стиля общения: авторитарный, демократический и либеральный. Авторитарный стиль общения — это навязывание мнения сверху, т. е. навязывание своей точки зрения, своего мировоззрения ученику. Учитель считает, что только он знает, как поступать правильно, и категорически пресекает любое индивидуальное развитие личности. Порядок, достигнутый с помощью приказов и кнута, не может способствовать многостороннему развитию личности, ее творческой индивидуальности. По традиции этот стиль характерен для школ Древнего Востока, где учитель транслировал свою личность на воспитанника.

Либеральный стиль, на первый взгляд, может показаться вполне уместным в педагогической практике. Но здесь в подтексте отношений учитель—ученик всегда присутствует некоторое заискивание перед учеником. То есть учитель идет на поводу у воспитанника, что свойственно либо слабохарактерным, либо неквалифицированным педагогам. Авторитарный и либеральный стили общения не должны постоянно присутствовать в школе.

Демократический стиль общения позволяет учащемуся чувствовать себя личностью. При этом стиле учитель признает ученика не только как объект, но и как субъект обучения и воспитания, или идет процесс взаимного совершенствования и учителя, и ученика.

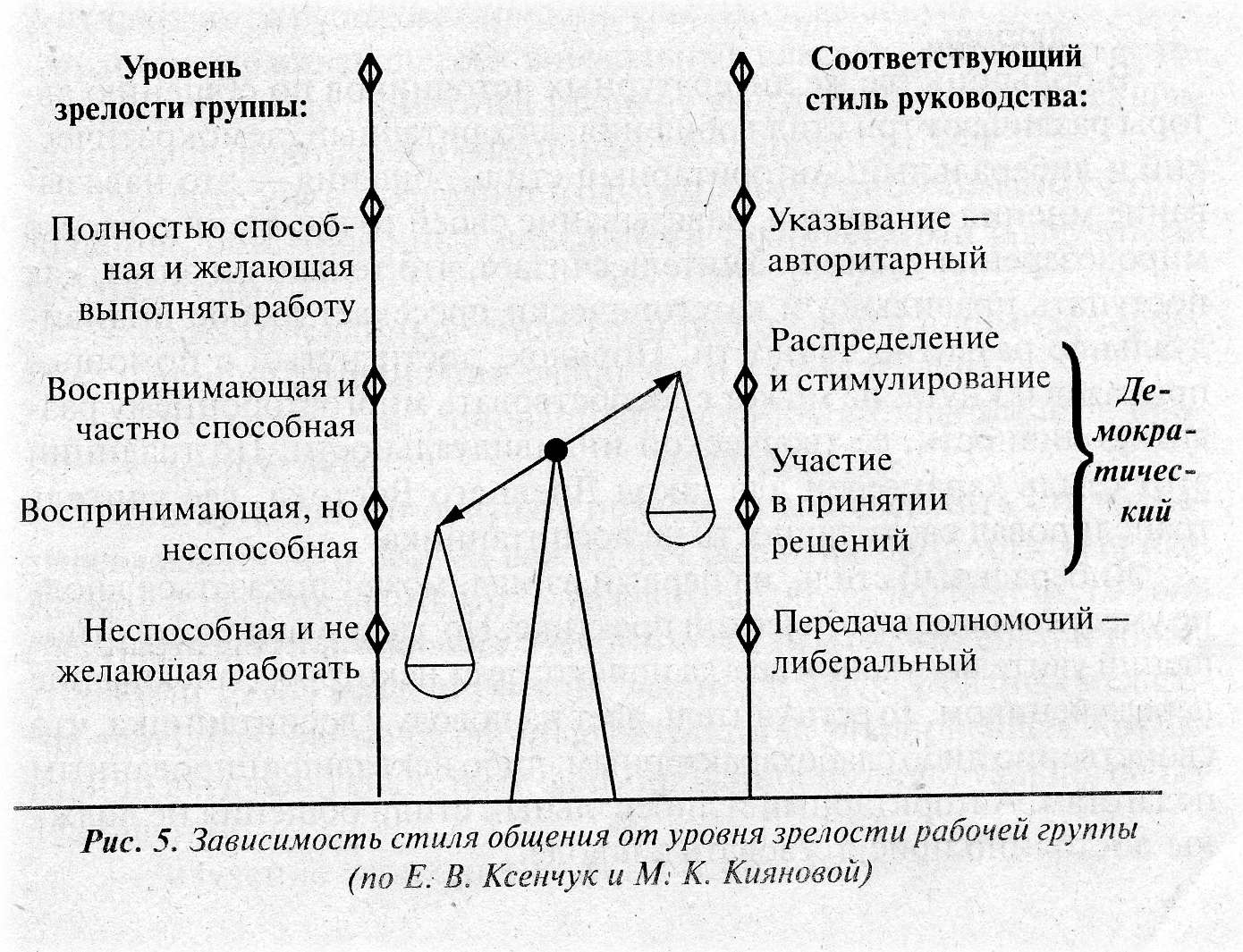

Е. В. Ксенчук и М. К. Киянова попытались определить границы применимости каждого стиля общения в зависимости от уровня зрелости группы и поставленных педагогом задач (рис. 5, 6).

Практика показывает, что все названные стили общения в той или иной степени должны присутствовать в школе вообще и у каждого педагога — в частности. В начальных классах, где дети любят учителя-лидера, должен преобладать авторитарный стиль, но не жестокий и даже не жесткий, а мягкий. В старших классах большее место должно отводиться либерально-демократическому стилю.

В условиях экспериментальной средней школы мы попытались

проследить результативность того или иного стиля, практикуемого

опытными педагогами. Оказалось, что у учителя, отдающего пред-

почтение авторитарному стилю в 1—3 классах, из трех последних

выпусков ни один ребенок не совершил никаких правонарушений

и не замечен в серьезных проказах, настолько в них развито чувство

ответственности. У педагога, имеющего большой опыт работы в русских школах за рубежом (при консульствах), высокую общую культуру и придерживающегося в начальных классах демократического стиля общения, заметный процент выпускников в дальнейшем компрометируют себя в различных ситуациях.

Ряд авторов в последние годы выделили своеобразные стили общения, обусловленные новейшими техническими и научными

достижениями:

— опосредованный стиль (при работе детей с компьютером,

(при анкетировании учащихся и их родителей); — интуитивный, основанный на хорошем знании азов биоэнергетики. Многие педагоги считают правомочным выделить стиль воодушевляющий, что весьма важно для развития личности ребенка. Наряду с перечисленными, у каждого педагога должен быть свой собственный стиль общения. Нетрудно убедиться, что один и тот же стиль или метод воздействия на учащихся в руках разных педагогов дает совершенно различные результаты. Мы признаем эффективной следующую систему формирования индивидуального стиля общения:

— изучение своих личностных особенностей;

выявление недостатков в личностном общении, работа по преодолению стеснительности, скованности, негативных наслоений в стиле общения;

овладение элементами педагогического общения на основе собственных индивидуальных особенностей;

овладение технологией педагогического общения в соответствии со сложившимся стилем общения;

—реальная педагогическая деятельность, общение с детьми — закрепление индивидуального стиля общения.

Формируя индивидуальный стиль общения, педагог должен прежде всего выявить особенности своего психофизического аппарата как компонента творческой индивидуальности, через который осуществляется «трансляция» его личности, знаний и убеждений детям. Затем следует обратить внимание на соответствие или несоответствие своих коммуникативных свойств индивидуально-типологическим особенностям детей. Процесс педагогического общения должен обеспечиваться учителем как личностью, его нравственными установками, желанием и стремлением работать с детьми. Педагогический феномен общения — это прежде всего профессионально-этический компонент, ибо каждый элемент общения должен быть обогащен нравственным опытом воспитателя.

Коммуникативные способности любого человека развиваются в процессе деятельности, в преднамеренном создании системы ситуаций, которые формируют опыт преодоления нежелательных проявлений в общении. При выработке своего собственного стиля общения полезно знать некоторые педагогические истины:

общение — не только слова, общаться можно и молча;

общение должно быть адекватно ситуации;

публичное общение требует профессионализации обыденного общения;

общение должно быть целостным, а не затрагивать какую- то одну функцию;

— нужно быть экономным в трате своих сил и времени. Общение можно назвать двигателем человеческой жизни, ведь

без него человек просто не может жить. Люди даже придумали нормы человеческого общения, обязывающие к контактам: иногда приходится общаться вопреки своему желанию.

В заключение — еще раз об интуитивном стиле общения. Его можно рассматривать на биоэнергетическом уровне как взаимодействие двух или более энергетических систем между собой. Уров-

ни взаимодействия могут быть разные, но цель, в принципе, одна — чувствовать себя комфортно. Это особенно хорошо видно, когда человек расстроен, нервничает, т. е. по каким-то причинам его энергетическая система расстроена. Автоматически, подсознательно он пытается ее восстановить. При общении с друзьями или вообще окружающими он не может удержаться, чтобы не обидеть, не нагрубить, иными словами, восстановление энергетики идет как бы за счет другого человека.

Или другой пример. Кто-то навязывает вам в учительской неинтересный разговор. Вам скучно, и вы надеваете маску безразличия или во время беседы думаете не о ее содержании, а о совершенно другом.

Особое удовлетворение люди получают в процессе обоюдного обмена энергией, когда они как бы сливаются друг с другом в духовных устремлениях. В таком случае мы говорим, что нашли друг

друга.

Любой из видов общения — это постоянное движение энергии. И человек может регулировать это движение, если он осознает, контролирует себя. Это качество весьма важно для педагога. Учитель должен дарить энергию детям, и они чувствуют это, как и чувствуют, если энергия не отдается. О таких педагогах говорят, что они бездушны. В крайнем случае педагог может «натянуть маску», улыбаться, что лучше, чем крик. Но такой урок будет проведен впустую.