- •Раздел 2

- •Раздел 2

- •Глава 1. Основы проектирования машин и механизмов

- •1.1. Предмет и задачи раздела "Детали машин"

- •1.2. Машины и механизмы. Их классификация

- •1.3. Требования к машинам и механизмам

- •1.4.Основные критерии работоспособности

- •1.5. Особенности проектирования изделий

- •1.5.1. Виды изделий и требования к ним

- •1.5.2. Стадии разработки изделий

- •1.5.3. Понятие о технологии проектирования

- •Контрольные вопросы

- •2. Механизмы

- •2.1. Назначение, классификация и применение механизмов

- •2.2. Структурный анализ механизмов

- •2.2.1. Структурная схема и общий анализ механизма (рис.2.2.)

- •2.2.2. Определение количества звеньев и их характеристика

- •2.2.3. Определение количества кинематических пар

- •Классификация кинематических пар

- •2.2.4. Классификация кинематических цепей и определение

- •Анализ принципа построения механизма

- •2.3. Кинематический анализ механизмов

- •2.3.1. Задачи кинематического анализа

- •2.3.2. Аналитический метод кинематического анализа механизмов

- •2.3.3. Графический метод кинематического анализа механизмов

- •Если обозначить длину отрезка "0" на плане вс, а числовое значение длины соответствующего звена механизма ℓВс, то

- •Звено 3 совершает горизонтальное поступательное движение и все его точки перемещаются с одинаковыми скоростями, равными υМ3.

- •2.4. Динамический и силовой анализ механизмов

- •2.4.1. Задачи динамического анализа механизмов. Классификация сил

- •2.4.2. Силовой расчет механизмов

- •2.4.3. Вторая задача динамики механизмов

- •Таким образом, в результате приведения сил и к ведущему звену, они будут представлены соответственно приведенными моментами и .

- •Из (2.21) следует, что приведенный момент инерции массы звена 2 может вычисляться по формуле:

- •Из (2.23) следует, что

- •2.5. Синтез (проектирование) механизмов

- •2.5.1. Задачи и методы проектирования рычажных механизмов

- •2.5.2. Уравновешивание механизмов. Основные понятия

- •2.6. Коэффициент полезного действия машин и механизмов

- •2.7. Режимы работы машины

- •2.8. Кулачковые механизмы

- •2.8.1. Общие сведения и классификация

- •2.8.2. Кинематический и силовой анализ кулачковых механизмов

- •2.8.3. Основы проектирования кулачковых механизмов

- •Работа сил полезного сопротивления

- •Контрольные вопросы

- •Глава 3. Механические передачи трением и зацеплением

- •3.1. Общие сведения о передачах

- •3.1.1. Назначение и классификация передач.

- •3.1.2. Основные кинематические и силовые отношения

- •3.1.3. Общий расчет привода

- •Ориентировочная частота вращения вала электродвигателя

- •На выходном (четвертом) валу трехступенчатых передач

- •3.2. Зубчатые передачи

- •3.2.1. Назначение, классификация и применение

- •3.2.2. Основной закон зацепления

- •3.2.3. Геометрия и кинематика эвольвентных зубчатых передач и зацеплений

- •3.2.4. Виды разрушения зубьев и критерии работоспособности

- •3.3 Цилиндрические зубчатые передачи

- •3.3.1. Расчет зубьев цилиндрических передач на изгибную прочность

- •3.3.2. Расчет зубьев цилиндрических переда на контактную прочность.

- •3.3. Особенности цилиндрических косозубых и шевронных передач.

- •3.4. Понятие о планетарных, волновых передачах и

- •3.4.1. Планетарные передачи

- •3.4.2. Волновые передачи

- •3.5. Червячные передачи

- •3.5.1. Назначение, классификация и применение в машинах

- •3.5.2. Геометрия, кинематика, кпд, усилия

- •3.5.3. Расчет червячных передач

- •3.6 Особенности расчета конических передач.

- •3.6.1. Геометрия, кинематика и усилия

- •3.6.2. Работоспособность конической передачи

- •3.6.3. Понятие о гипоидных передачах

- •Решение

- •Решение Вариант 1

- •Решение

- •Решение

- •Решение

- •3.7. Понятие о винтовых, фрикционных, ременных и цепных передачах

- •3.7.1. Винтовые передачи

- •3.7.2. Фрикционные передачи

- •3.7.3. Ременные передачи

- •3.7.4. Цепные передачи

- •Контрольные вопросы

- •Глава 4. Детали и сборочные единицы передач

- •4.1. Валы и оси

- •4.1.1. Назначение, классификация, конструкция и применение осей и валов в машинах и артиллерийском вооружении

- •4.1.2. Методика расчета осей и валов на прочность, жесткость,

- •4.2. Муфты и тормоза

- •4.2.1. Общие сведения

- •4.2.2. Неуправляемые муфты

- •4.2.3 Управляемые и самоуправляемые муфты

- •4.2.4. Выбор и понятие о расчете муфт

- •4.2.5. Назначение, классификация, конструкция и применение тормозов в машинах и артиллерийской технике

- •4.3 Опоры скольжения и качения

- •4.3.1. Назначение, классификация и применение опор

- •4.3.2. Подшипники скольжения (рис.4.18)

- •4.3.3. Подшипники качения (рис.4.19)

- •4.4. Упругие элементы

- •4.4.1. Общие сведения

- •4.4.2. Пружины

- •Основные параметры и подбор витых цилиндрических пружин растяжения и сжатия

- •Решение

- •Решение

- •Действительное эквивалентное напряжение

- •Решение

- •Решение

- •Контрольные вопросы

- •Глава 5. Соединения деталей и узлов машин

- •5.1. Назначение и классификация соединений

- •5.2. Неразъемные соединения

- •5.2.1 Сварные соединения

- •5.2.2 Заклепочные соединения

- •5.2.3. Паяные и клеевые соединения

- •5.3. Разъемные соединения

- •5.3.1. Назначение и классификация

- •5.3.2. Шпоночные соединения: основные типы, конструкция и расчет

- •5.3.3. Шлицевые соединения: основные типы, понятие о расчете

- •5.3.4. Понятие о штифтовых, профильных и соединяемых с натягом

- •5.3.5. Резьбовые соединения. Расчет крепежных резьбовых соединений, применяемых в узлах артиллерийского вооружения.

- •Решение

- •Решение

- •Решение

- •Решение

- •Решение.

- •Решение.

- •Допускаемое напряжение в сечениях болта при растяжении

- •Внутренний диаметр резьбы

- •Глава 6. Редукторы

- •6.1. Назначение, классификация и применение

- •6.2. Корпусные детали. Уплотнительные устройства

- •6.3. Этапы проектирования сопряжения деталей

- •6.3.1. Понятие о размерах, размерных цепях и отклонениях

- •6.3.2. Понятие о допусках размеров

- •6.3.3. Понятие о посадках

- •6.3.4. Понятие о допусках формы и расположения поверхностей

- •6.3.5. Понятие о шероховатости поверхностей

- •6.3.4. Понятие о допусках формы и расположения поверхностей

- •6.3.5. Понятие о шероховатости поверхностей

- •6.4. Курсовое проектирование

- •Титульный лист.

- •Контрольные вопросы

- •Библиографический список

Анализ принципа построения механизма

При решении инженерных задач анализа и синтеза механизмов возникает необходимость разделять их по уровню структурной сложности и соответственно выбирать методы исследования и построения.

Принцип членения плоских механизмов на типовые части (группы звеньев), различающиеся своей структурной сложностью, предложен профессором Ассуром Л.В. (1876-1920) и развит применительно к пространственным механизмам академиком Артоболевским И.И.

Сущность принципа заключается в следующем. Любой механизм можно расчленить на группу звеньев, подвижность которой совпадает с подвижностью всего механизма (число степеней свободы этой группы равно числу степеней свободы всего механизма), и группы звеньев с нулевой подвижностью (Wί = 0), различающихся по сложности.

Структурная формула механизма, отражающая указанный принцип, принимает вид

W = W + ∑ (W ί = 0). (2.2)

Кинематическую группу звеньев, подвижность которой совпадает с подвижностью всего механизма, называют группой начальных звеньев.

Начальные звенья по схеме обозначаются стрелками в направлении движения.

Кинематические группы звеньев нулевой подвижности называют группами Ассура.

Таким образом, любой механизм может быть представлен в виде группы начальных звеньев и групп Ассура.

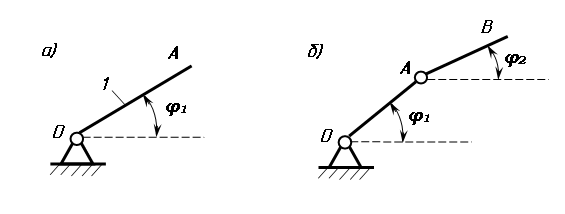

В группу начальных звеньев входят стойка и одно или несколько подвижных звеньев, задающих движение механизма. На рис.2.7 представлены механизмы с одним (а) и двумя (б) подвижными начальными звеньями, имеющими, соответственно, одну и две степени свободы.

Рис. 2.7

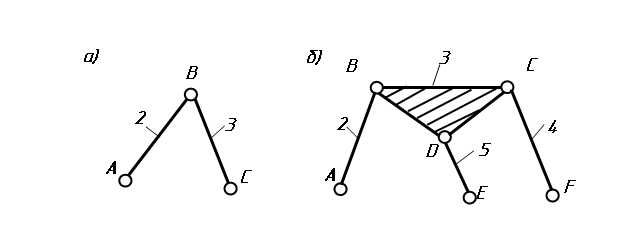

Группы Ассура, будучи присоединенными к стойке, образуют кинематическую цепь нулевой подвижности, а будучи в таком же порядке присоединенными к другим кинематическим цепям, не изменяют их количества свобод движения. На рис. 2.8 представлены типовые группы Ассура (а, б); которые, будучи присоединенными к стойке, образуют кинематические цепи нулевой подвижности.

Звенья ОА (рис. 2.7,а ), АВ, ВС (рис.2.8, а), АВ, DE, CF (рис. 2.8,б ) со свободными элементами называют поводками, жесткое звено BCD (рис.2.8,б ) называют центральным. Группу Ассура (рис. 2.8,а) называют двухповодковой или диадой; группу (рис.2.8,б) – трехповодковой или триадой.

Рис.2.8

По числу поводков группы Ассура разделяют на группы 2-3-го и т.д. порядка.

Как группы, так и механизмы, в которые входят эти группы, разделяют на порядки. Механизму при этом присваивается порядок группы старшего порядка. Так, механизм, изображенный на рис.2.2, относится к механизмам второго порядка.

Класс группы определяется числом звеньев, в нее входящих. Например, диада – группа 1-го класса, 2-го порядка; триада – группа 2-го класса, 3-го порядка. В состав этих групп, соответственно, входят два и четыре звена. Число звеньев группы Ассура должно быть четным.

Таким образом, шарнирный четырехзвенный механизм (рис.2.2) образован путем присоединения к группе начальных звеньев (рис.2.7, а) с

W = 3n – 2p1 = 3 ·1 – 2 ·1 = 1,

группы Ассура (рис.2.8, а) с W = 3 ·2 – 2 ·3 = 0.