- •Введение

- •1.1. Управление персоналом на стратегическом уровне

- •1.2. Объект, предмет и категории стратегического кадрового менеджмента

- •Объект и предмет стратегического кадрового менеджмента

- •Категории стратегического управления

- •1.3. Модели стратегического управления

- •Глава 2. Стратегия в жизни человека и общества

- •2.1. Понятие “стратегия”. Анализ существующих концепций стратегии

- •2.2. Природа и компоненты стратегии в версиях современных авторов

- •2.3. Метод и стратегия. Классификация стратегий

- •2.4. Стратегии человеческой жизни в рамках стратегического кадрового менеджмента

- •Глава 3. Человек как субъект и объект стратегического кадрового менеджмента

- •3.1. Человек как самоуправляемая биосоциальная и духовная система

- •Самоуправление развитием человека как фактор стратегического кадрового менеджмента

- •Моделирование самоуправления (самоменеджмента) развитием

- •3.3. Стратегическое самоуправление развитием

- •Глава 4. Деятельность как объект стратегического кадрового менеджмента

- •4.1. Объект и предмет стратегического кадрового менеджмента. Понятие деятельности

- •Принципы анализа деятельности

- •4.3. Понятие об общей теории деятельности

- •Символы, схемы и мышление

- •Жизнедеятельность и деятельность, представленные языком схем и символов

- •Рефлексия в стратегическом кадровом менеджменте

- •Глава 5. Руководитель в системе стратегического управления

- •5.1. Общие требования к управленцу стратегического уровня

- •5.2. Анализ существующих версий стратегического мышления

- •5.3. Особенности подготовки управленцев (менеджеров) высшего уровня управленческой иерархии

- •Новое мышление в управлении

- •Особенности способов подготовки (обучения)

- •Глава 6. Акмеологический подход в стратегическом управлении кадрами

- •6.1. Акмеология — идеологическая основа стратегического кадрового менеджмента

- •История возникновения акмеологии, ее основные понятия

- •Профессионализм как цель стратегического кадрового менеджмента

- •Организация и функционирование акмеологической службы

- •Глава 7. Методологические основы разработки кадровой политики и кадровой стратегии

- •7.1. Методология в системе стратегического кадрового менеджмента

- •7.3. Анализ существующих рекомендаций по разработке кадровой политики и кадровой стратегии

- •Глава 8. Стратегическое управление человеческими ресурсами

- •8.1. Качественные особенности человеческих ресурсов в Украине

- •8.2. Научные основы ментального механизма эффективного управления человеческими ресурсами

- •8.3. Роль системы образования в формировании высококачественных человеческих ресурсов

- •Глава 9. Разработка системы стратегического управления персоналом

- •9.1. Концептуальные основы системы управления кадрами

- •Стратегическое управленческое решение — основа управления

- •Стратегический механизм управления кадрами

- •9.2. Принципы и методы построения систем управления персоналом

- •9.3. Задачи и функции системы управления персоналом

- •9.4. Особенности проектирования системы стратегического управления персоналом

- •Глава 10. Разработка кадровой политики

- •10.1. Политика как деятельность управленческого персонала стратегического уровня

- •10.2. Концептуальные основы разработки кадровой политики и кадровой стратегии

- •10.3. Классификация кадровой политики как деятельности

- •10.4. Организация политической кадровой деятельности

- •10.5. Схема и технологический цикл кадровой политики

- •10.6. Опыт разработки и реализации кадровой политики

- •10.7. Роль и место кадровой политики в организации

- •Глава 11. Разработка кадровой стратегии

- •11.1. Концептуальная модель кадровой стратегии

- •11.2. Проблемные аспекты разработки стратегии

- •11.3. Опыт разработки стратегий

- •Разработка стратегий в работах американских специалистов

- •Разработка стратегии по О. Анисимову

- •Методы, используемые при разработке стратегии

- •Глава 12. Стратегическое управление маркетингом персонала

- •12.2. Маркетинг персонала организации

- •12.3. Стратегический маркетинг персонала

- •Организация информационного обеспечения на рынке труда

- •Функционирование рынка кадровой информации

- •Стратегическое планирование потребности в персонале

- •Глава 13. Стратегическое управление развитием персонала

- •13.2. Условия развития человеческих ресурсов

- •13.3. Общие проблемы развития

- •13.4. Развитие персонала как объект стратегического управления

- •Развитие мышления

- •Развитие личности

- •Развитие способностей

- •14.1. Стратегическое управление функционированием и развитием

- •14.3. Особенности самоопределения

- •14.4. Профессиональная ориентация

- •Глава 15. Элита как объект стратегического кадрового менеджмента

- •15.1. Сущность понятия “элита”

- •15.2. Основные идеи элитизма, определяющие государственную кадровую политику

- •15.3. Формирование управленческой элиты

- •15.4. Элитарные ориентации стратегического самоопределения персонала

- •Сущность и природа элитарных ориентаций

- •Самоопределение по элитарным ориентациям

- •15.5. Особенности самоопределения по элитарным ориентациям

- •Сущность самоопределения по элитарным ориентациям

- •Проблемы самоопределения человека, персонала

- •Глава 16. Методы стратегического управления кадрами

- •16.1. Организационная культура как метод

- •16.2. Управление сопротивлением персонала предприятий организационным изменениям

- •16.3. Рефлексивное управление

- •Метод информационного управления и психологические методы стратегического управления

- •Гипноз как метод воздействия на людей

- •Глава 17. Подготовка персонала стратегического уровня

- •17.1. Повышение требований к профессионализму

- •17.2. Методы и технологии игромоделирования в системе профессиональной подготовки кадров

- •17.3. Управление развитием профессиональных качеств управленцев в игромоделировании

- •Список использованной и рекомендуемой литературы

- •Словарь наиболее часто употребляемых терминов

13.4. РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА КАК ОБЪЕКТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ1

РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ

Существуют различные определения мышления:

•внутреннее, активное стремление овладеть собственными пред ставлениями, понятиями, побуждениями чувств и воли, воспоми наниями, ожиданиями и т. д. с целью получения необходимой для овладения ситуацией директивы [258];

•психический процесс отражения действительности, высшая форма творческой активности человека [239];

•обобщенное и опосредованное познание [271].

Дать сущностную характеристику мышления сложно, поскольку

его часто отождествляют с рефлексией [17]. В силу исторической тра диции в качестве психологического процесса обычно рассматривает ся только “речевое мышление” — особая форма мышления, которой уделяется большое внимание вследствие развития коммуникативных средств и речевой деятельности. Предметом речевой деятельности яв ляется сознание другого человека, результатом этого “мышления” — выявление определенности в знаниях, нормах, оценках и т. п., позво ляющей действовать организованно. У человека всеобщим средством, отождествляющим его сознание с сознанием другого человека и вза имно его изменяющим, является язык. Поэтому особая роль в разви тии человека принадлежит речеязыковым средствам. Овладение язы ковыми средствами изменяет всю процессуальную и мотивационно поведенческую систему “мышления”. Эти средства обеспечивают пе реход от предсказания к сознанию, к самосознанию, к организации мыслительных процессов, к миропониманию и т. п.

Наиболее часто используемые сегодня формы организации мыс лительных процессов (логические, задачные, проблемные и др.) воз никают в ситуациях, где субъекту мышления приходится осваивать множество норм и средств языкового типа, выполнять массу предпи саний. Поэтому в анализе мышления смешиваются все источники организации внутренних процессов, называемых мышлением.

___________

1При разработке текста использованы работы О. Анисимова [14–16]).

510

Следует различать мышление как особый механизм, включенный в бытие человека или коллектива. Если наряду с мышлением заметное влияние оказывают другие механизмы (сознание, предсознание, под сознание, самосознание, самоопределение, мотивация, воля и др.), то проявление мышления модифицируется и может переходить в обслу живание иных механизмов.

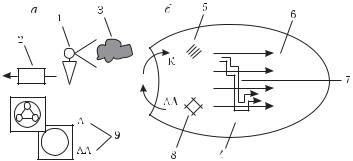

Необходимой предпосылкой мышления является процесс воспри ятия (рис 13.7). В нем уже до социализации различимы основные процессуальные единицы, которые “подхватываются” в мышлении: имитационное запечатление (1), расчленение первичного образа (2), отбор значимых частей (3), обобщения однотипных частей (4), син тезирование частей в структуру (5), объектное интерпретирование структуры (6), отступление от интерпретации (7). При невозмож ности использовать в действии готовую структуру как заместитель объекта происходит возврат в конструирование новой структуры, расчленение нового первичного образа, дополнительное запечатле ние, использование полученных структур для более организованного отбора, синтеза и т. п. Уже в восприятии учет структурирования, пе реструктурирования, применение и интерпретация структур предос тавляют все возможности для представлений (рис. 13.7).

В восприятии работают механизмы внимания, запоминания, вооб ражения, но они базируются на создании и структурировании запе чатлений, имитационных результатов и еще не создают мышления. Сущностное в мышлении проявляется в связи с организацией мысли тельных процессов в рамках социокультурных требований. Нормы

Рис.13.7. Процесс восприятия объекта.

Объяснения см. в тексте

511

для деятельности обусловливают появление задачной формы органи зации мышления. Сущность нормы является процессом, в котором, сделав один реальный шаг, необходимо задать вопрос о содержании следующего шага. Этот вопрос как бы выясняет известное норматив ное содержание. В вопросе фиксируется неизвестное, а в усвоенном нормативном содержании находится искомое. Уже в этом обнаружи вается ритуал, корни которого содержатся в мыслекоммуникации.

Для понимания формы “решение задач” рассмотрим генезис мыс лекоммуникационных процедур. В мыслекоммуникации понимаю щему необходимо проверять правильность понимания содержания возникающего образа или содержания образа, послужившего для ав тора основой построения высказывания. В этом случае понимающий строит текст вопроса на допонимание, в котором имеются две части — констатация версии понимания и сам вопрос как призыв подтвер дить или опровергнуть версию. Даже если вопрос сопровождается слиянием этих двух частей, функционально они всегда в культурно коммуникабельной форме содержатся (рис 13.8).

Особенностью вопроса является абстрактность содержания, кото рое конкретизируется в рамках ответа. Версия базируется на более конкретном содержании, из которого находят ответ на вопрос — иско мое. Функциональные отношения частей текста предопределяют функциональные отношения двух типов образов — “место” (неизве стное) и “наполнение” (искомое) на фоне исходного материала обра зов (рис 13.9). Данное функциональное отношение возникает при

Рис 13.8. Схема мыслекоммуникации автора и понимающего:

1 — автор, воспринимающий объект (3) и высказывающий текст (5); 2 — понимаю щий воспринимает текст (5) и формирует образ (4) в плане сознания; уточняет пони мание (6) и, получив уточняющий текст (7), корректирует (8) понимание образа

512

Рис 13.9. Функциональные отношения частей текста мыслекоммуникации автора и понимающего:

1 — текст, воспринимаемый человеком; 2 — конкретизация абстрактного содержания текста в плане сознания понимающего; 3 — конкретный текст, в котором имеются не понятные звенья (5), т. е. “искомое”; 4 – абстрактный уровень, где используется теоре тическая схема (7), полученная методом восхождения от конкретного к абстактному; 6— звено, соответствующее “неизвестному”, к которому ищется “искомое”

вопросах на допонимание, а затем выделяется и превращается в “за дачу — решение”. Вне абстрактных содержаний нельзя прийти к за данной форме мышления.

При ответе на вопрос и опровержение приходим к форме мышле ния — проблематизации. В динамике перехода от одних образов к другим или переструктурированию образов исходный процесс как бы концентрирует в себе предпосылку мышления. Ее обслуживают все процессы, сопровождающие жизнедеятельность, деятельность и т. п., но они не являются мышлением. Это как бы предморфология мышления, связанная с функционированием органов отражения, познания и др. Рефлексия предполагает соотнесение, сопоставление образов, способствует превращению предморфологии мышления в морфологию. Мыслекоммуникация, связывающая автора с понима ющим и критиком, автором и организатором процедур, концентри рует сопоставления и оперирование представлениями различного уровня абстракции.

Понимание требует сопоставление того, что уже выражено, с по являющимся в ходе понимания. Критик вводит версию, определяя различие между его и авторским содержанием. Необходимость сог ласования как понятого, так и высказанного порождает потребность в однозначности содержаний, принимаемой всеми сторонами, созда нии конструктивных обобщений (рис 13.10).

Изложение точки зрения в функции отображения “объекта”, реше ние познавательной или критической задачи, различные умозаключе

513

Рис 13.10. Содержания конструктивных обобщений понимания объекта:

1 — автор текста; 2 — понимающий; 3 — критик; 4 — использование знаков в анализе понимания текста (5); 6 — использование языковых средств (знаков, значений и пра вил использования знаков) для выявления существенно значимых типовых призна ков элементов текста (типизация); 7 — обобщение — процесс перехода от фиксации результатов реконструктивно созерцательного познания к конструированию замес тителя многообразия созерцаний, приобретение качеств "абстракции" (АК); 8 — итог обобщения результатов наблюдения, первичных описаний объекта изучения (абстракция), однозначность понимания текста

ния базируются на сопоставлении содержаний. Даже суждение осно вано на сопоставлении двух различных по функции содержаний — “о чем” и “что” говорится. Речеязыковые стереотипы, складывающиеся в коммуникации и включающие различные сопоставления, превраща ются в логические формы, организующие высказывания (рис 13.11).

В зависимости от наличия логических форм проявляется и сущ ность речеязыкового мышления. Однако при реализованной логи ческой форме учет содержательной стороны речемысли может привести к изменению логической формы в пределах либо принци пов дополнительности, либо уточняемости с применением готовых форм движения мысли. Развитие речеязыкового мышления основа но на особой модифицируемости логических форм, когда в месте расположения (локусе) модификации формы абстрагируются и этим предполагают вторичную их конкретизацию со смещением, за меной прежней формы более конкретной (рис 13.12).

Если отделить рефлексивность мышления от реализации внеш них функций, то можно выделить внутренние его характеристики,

514

Рис. 13.11. Образование логических форм в мыслекоммуникации

Рис 13.12. Развитие речеязыкового мышления модификацией формы процесса:

а — процесс восприятия конкретного текста (3), передаваемого автором (1), встреча ет непонимание (4) у понимающего (2); автор пытается использовать абстрагирова ние текста (5), но сталкивается с затруднениями в применении одного из способов оперирования (6); б — совершенствование формы АК1 за счет дополнения (уточне ния) формой (9) в сложных процессах (7); в — процесс развития речеязыкового мыш ления (10) модификацией логической формы АК2 и вторичной конкретизации текста

наиболее отчетливо заметные в рассуждающем мышлении, в изложе нии мысли. В простейшем случае рассуждение является описанием яв ления с применением языковых средств. Описание осуществляется текстуальным сопоставлением образа явления и его языковым замеще нием. Содержательные единицы языкового значения привлекаются

515

для создания их структуры. Конструкция “значения” соотносится с содержанием образа явления, замещает его и, в силу абстрактности значений, выражает “существенное” в содержании образа (рис 13.13).

Понимающий одной частью текста отсылается к образу явления или необходимости создания этого образа, а другой — стимулирует ся к построению интегрального значения. Сущность высказываю щего, описывающего мышления состоит в гипотезе трактовки явле ния, за которую отвечает автор. В силу однозначности и общности содержательных средств языка организуется адекватное понима ние, а затем и критика. Если же высказывающий выражает содержа ние образа явления, то он должен особым способом применять средства языка, сохраняя созерцательный характер того, что он вы ражает. Однако тогда мышление начинает терять социокультурный характер, индивидуализируется в жанре самовыражения автора, и согласования в коммуникации уже не предполагаются. Отсылая к созерцанию, ничего доказать невозможно, так как каждый видит по своему.

Рис 13.13. Образование содержания основной части высказывания:

а — отражение (2) в сознании человека (1) образа (3) реального объекта (4); б — про цесс сопоставления (5) структурированной схемы (6) из абстрактных компонентов значений текста (7), полученного с помощью языковаых средств (13) из сконструиро ванного (9) образа (8); в — соотношение человеком (1/) “значевой” конструции (6) с содержанием образа (11); и выделение существенного (12) в тексте (14)

516

Синтетическое значение содержания текста, приводящее к одно значности и завершенности согласований, обеспечивается через схематическое изображение, а также символические средства ком муникации и мышления. При их использовании, а также рефлексии применения появляется возможность натурализации морфологии и формы мышления, сопоставления типов содержаний и др. Наличие таких возможностей открывает путь к систематическому развитию мышления, базируясь на выявлении сущности и проявлений сущ ности мышления. В частности, можно фиксировать изменение ин тегральных значений, уровни замещений и уровни абстрагирований (рис. 13.14).

На каждом уровне происходит свое сопоставление с содержания ми на других уровнях. В то же время на каждом уровне осуществля ется двойное событие — сопоставление содержаний различного типа и уровней, применение средств языка. В их использовании разделя ется оперирование средством как таковым и как выражающим со держание (в качестве “объекта”), что и обусловливает наличие фор мального и содержательного аспектов в речеязыковом мышлении. Поскольку зависимость от содержания образов в индивидуальном

Рис 13.14. Рефлексивное движение содержания мысли по абстрактным уровням:

а — человек (1), который передает в тексте (2) созерцание образа (3); б — рефлексия (4) при передаче человеком текста; 5 — содержание конкретного наблюдения; 7 — рефлексивное движение содержания текста по изменяющимся уровням абстрагиро вания (6) до получения в тексте предельных абстракций (8); в — возможность проявления состояния конкретного образа на различных уровнях: А — абстрактном, АА — предельно абстрактном и одного в другом

517

сознании и предсознании должна привести к однозначности пони мания, то индивидуальное самовыражение заменяется приведением в соответствии с возможностями языка, конструированием синтети ческих значений.

Не отстраняясь от индивидуального образа, коммуникант (см. рис. 13.14) основное внимание начинает уделять оперированию знаковыми средствами и фиксированными, социокультурно зна чимыми значениями. Одновременно возникает необходимость мышления “объективного”, сконцентрированного на содержании, вести речь от имени объективного содержания. Логика, организую щая мышление коммуниканта (рис. 13.15, 1), расщепляется на ту, которая акцентирует внимание на знаковых средствах, позволяя их применять (“формальная”) (6), и ту, которая акцентирует внимание на “отождествлении с объектом”, на онтологии (“содержательная”) (5). Нельзя иметь точку зрения, не предполагая онтологики [17]. Предшествующие варианты — смысловое самовыражение, формаль ное следование правилам — свидетельствуют либо о подготовитель ной стадии, либо об отсутствии точки зрения.

Содержательная логика (СЛ, 7) предполагает формальную (ФЛ, 8) как свою морфологию, но “подчиняющуюся” ей, ее требованиям, так как она является сущностью, определяющей внешнюю значимость мышления (рис 13.15).

Возникает основное противоречие логической организации, или сущности, мышления, состоящее в принципиально различных путях

Рис. 13.15. Логическая рефлексия организации мышления.

Коммуникант (1) осуществляет вхождение в логическую рефлексию (3), где происходит логическое оформление (5–8) текста (2); 4 — развертывание логической рефлексии; 9 — выход из логической рефлексии и представление текста (2)

518

достижения целей содержательного и формального характера. Воз можность преодоления противоречия связана с таким развертыва нием мысли, когда предшествующее содержание не заменяется но вым, а сохраняется в нем, в то же время средство усложнения лишь уточняет, “уплотняет” прежнее содержание. Это и есть основное тре бование псевдогенетического выведения или выведения конкретно го из абстрактного, применяемое к развивающимся объектам. Этот вариант совмещения формальных и содержательных требований яв ляется предельным по уровню организации мономышления [17].

Во втором случае следующее утверждение мыслителя “пропус кается” в рассуждение лишь после “согласия” всего предшествую щего содержания, прежде всего, того, которое подлежит уточне нию, “уплотнению”. В линии развития объекта остается лишь одно направленное движение по “самораскрытию”. Однако в иных случаях это становится не только недостижимым, но и несоответствующим всей сложности реальных изменений. Логика систематического уточнения или самораскрытия объекта свидетельствует о заверше нии пути возрастающей организации мыслительных процессов для моноизложения. В таком “чистом” мышлении ничего в содержании не является случайным и субъективно произвольным. Фактически это движение мысли является полностью заданным, так как все вопросы содержатся в предшествующем результате. Последующее движение как бы отвечает на внутренние для содержания вопросы и конкретизирует предшествующее содержание. Однако для того, чтобы это было возможным, необходимо еще выявить те предель ные абстракции, которые превращают чистое мышление в развер тывание хода постановки и решение задач, искомые которых “вы водятся” из самих исходных содержаний в онтическом их “самопо явлении”.

Выявление таких абстракций составляет процессы проблемати зации. Когда мыслящий человек сталкивается с затруднением в построении заместителя эмпирического, созерцательного образа при наличии предшествующих версий заместителя, он либо сводит мате риал созерцаний к заместителю и этим воспроизводит задачный под ход, либо модифицирует сам заместитель. Однако для организованного процесса модификации требуется критерий. Такими критериями, которые могут сохранить содержательность мышления, являются онтологические схемы более высокого уровня абстракции, не спо

519

|

|

|

|

|

собные замещать прежнее содержание и |

|

|

|

|

|

локализовать поиск иного заместителя |

|

|

|

|

|

(рис 13.16). |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

При сопоставлении прежнего и нового |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

заместителей оказывается, что прежний |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

заместитель по содержанию выводим из |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

нового, и это один из возможных путей |

Рис 13.16. Использование |

конкретизации. Следовательно, возможны |

||||

онтологических схем при |

и другие варианты, среди которых нахо |

||||

задачной форме мышления: |

дится необходимый. При проблематиза |

||||

1 — попытка задачного подхода; |

ции осуществляется не просто критери |

||||

2 — построение более абстракт |

ально опосредованный переход от одного |

||||

ного заместителя; 3 — использо |

“ближайшего” к эмпирическому, конкрет |

||||

вание нового заместителя; 4 — |

ному или более конкретному содержанию, |

||||

вторичные действия задачного |

|||||

типа |

а опосредствованная модификация преж |

||||

|

|

|

|

|

него заместителя, и более абстрактный за |

меститель становится ориентиром для поиска возможных дополнений или редукций прежнего содержания (рис 13.17).

Более абстрактный заместитель дает возможность трансформа ций прежнего заместителя, допускает “места” для инноваций. Не объясненные, незамещенные содержания направляют, локализуют расположение “места” относительно прежнего заместителя, подска зывая, давая прототип содержания неизвестного. Однако это “место” или проблема должны быть еще построены с учетом прежнего содер жания приемлемым для этого содержания образом. Проблема рас ширения прежнего содержания на прежнем уровне абстракции ре шается “стиранием” части этого содержания, чем “освобождаются” места для иных вариантов. Оставаясь на том же уровне абстракции,

Рис 13.17. Опосредствованная модификация абстрактного заместителя

содержания мысли

520