- •Краткое оглавление

- •Введение

- •Раздел I

- •Глава 1. Проектирование бренда

- •1.1. Изучение рынка и выбор целевой аудитории Изучение рынка

- •Определение целевой аудитории

- •Пять групп покупателей

- •Влияние когнитивных реакций на решение о покупке

- •1.2. Рекламная коммуникация: подходы к формулированию

- •1.3. Планирование рекламной стратегии торговой марки

- •И отношений к рекламе

- •Интегрированные маркетинговые коммуникации

- •1.4. Рекламное позиционирование или концепция трехуровневого позиционирования Росситера — Перси

- •Макроуровень позиционирования

- •Мезоуровень позиционирования

- •Микроуровень

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 2. Творческая стратегия торговой марки

- •2.1. Креатив: понятие, виды, проблематика

- •Концепция ram-проводника

- •Барьеры творческого мышления

- •2.2. Общая схема разработки рекламной идеи

- •2.3. Методы генерирования творческих идей Методология творчества: историческая справка

- •Шаблоны рекламных идей

- •Глава 3. Выбор средств и эффективность рекламы

- •3.1. Рекламные персонажи

- •3.2. Оценка стоимости бренда

- •3.3. Оценка рекламно-коммуникационной стратегии

- •Анализ творческого исполнения

- •Определение бюджета

- •Вопросы для самопроверки

- •Краткие выводы к разделу I

- •Рекомендуемая литература к разделу I

- •Раздел II

- •4.1. Основные компоненты рекламного текста

- •4.2. Слоган

- •4.3. Заголовок

- •Раздел II

- •4.1. Основные компоненты рекламного текста

- •4.2. Слоган

- •4.3. Заголовок

- •4.4. Основной рекламный текст (орт)

- •4.5. Эхо-фраза

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 5. Маркетинговая информация в рекламном тексте

- •5.1. Имя бренда

- •5.2. Уникальное торговое предложение

- •5.3. Дополнительная маркетинговая информация

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 6. Интралингвистические особенности рекламного текста

- •6.1. Фонетика рекламного текста

- •6.2. Лексика

- •6.3. Синтаксис

- •6.4. Читаемость рекламного текста

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 7. Стилистика рекламы

- •7.1. Специфика стиля рекламы

- •7.2. Тропы

- •7.3. Речевые фигуры

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 8. Приемы речевого воздействия в рекламе

- •8.1. Языковое манипулирование

- •8.2. Имплицитная информация и якорение

- •8.3. Аргументация в рекламе

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 9. Бриф

- •Вопросы для самопроверки

- •Краткие выводы к разделу II

- •Рекомендуемая литература к разделу II

- •Раздел III

- •Глава 10. Реклама как область графического дизайна

- •10.1. Рекламный дизайн как социокультурный феномен

- •10.2. Понятие «рекламный дизайн»

- •10.3. Эстетическое измерение рекламного образа

- •10.4. Типологии объектов рекламного дизайна

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 11. Проектный процесс в дизайне рекламы

- •11.1. Этапы проектирования визуальной рекламы

- •11.2. Композиция в дизайне рекламы

- •11.3. Цвет в дизайне рекламы

- •11.4. Оценка оптимальности проектного решения визуальной рекламы

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 12. Основные художественные средства визуальной рекламы

- •12.1. Графика

- •12.2. Фотографика как художественное средство

- •12.3. Художественные возможности типографики

- •Вопросы для самопроверки

- •Краткие выводы к разделу III

- •Рекомендуемая литература к разделу III

- •Раздел IV

- •Глава 13. Теоретические аспекты использования фотографии в рекламе

- •Краткие сведения по истории фотографии

- •Хронология становления фотографии

- •13.2. Образ и жанр в фоторекламе

- •13.3. Фотографический процесс

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 14. Цифровая фотография

- •14.1. Принцип работы цифрового фотоаппарата

- •14.2. Принадлежности для фотосъемок

- •14.3. Фотосъемка

- •14.4. Изобразительные средства фотографии

- •Вопросы для самопроверки

- •Раздел V

- •Глава 15. Основные этапы развития полиграфии

- •Глава 16. Обработка текстовой информации и основы типографики

- •16.1. Понятие текстовой информации, текстового документа и обработки текстовой информации

- •16.2. Информационная структура документа

- •16.3. Композиционная структура документа

- •16.4. Шрифты и их параметры

- •16.5. Компьютерные шрифтовые технологии

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 17. Допечатные процессы и оборудование

- •17.1. Оцифровывание изображений

- •17.2. Растрирование изображений

- •17.3. Изготовление печатных форм

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 18. Печатные процессы и оборудование

- •18.1. Высокая печать

- •18.2. Плоская печать

- •18.3. Глубокая печать

- •18.4. Тампонная печать

- •18.5. Трафаретная печать

- •18.7. Орловская печать

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 19. Послепечатные процессы

- •19.1. Лакирование

- •19.2. Припрессовка пленки (ламинирование)

- •19.3. Тиснение фольгой

- •19.5. Термография

- •Вопросы для самопроверки

- •Краткие выводы к разделу V

- •Рекомендуемая литература к разделу V

- •Раздел VI

- •Глава 20. Телевизионная реклама

- •20.1. Общая характеристика

- •20.2. Типологизация

- •Глава 21. Научно-практическая основа режиссуры рекламы

- •21.1. Профессия — режиссер рекламы

- •21.2. Система Станиславского как метод работы с актером

- •Глава 22. Сценарное мастерство

- •22.1. Композиция рекламного сценария

- •22.2. Режиссерский сценарий и раскадровка

- •22.3. Режиссерский замысел

- •22.4. Художественный образ

- •22.5. Жанр

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 23. Производство телевизионной рекламы

- •23.1. Команда рекламного проекта

- •23.2. Камера и съемка

- •Сценарное мастерство

- •22.1. Композиция рекламного сценария

- •22.2. Режиссерский сценарий и раскадровка

- •22.3. Режиссерский замысел

- •22.4. Художественный образ

- •22.5. Жанр

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 23. Производство телевизионной рекламы

- •23.3. Композиция изображения

- •23.4. Естественный свет и освещение

- •23.5. Звук

- •23.6. Анимация

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 24. Монтаж рекламного фильма

- •24.1. Возникновение и развитие монтажа

- •24.2. Комфортный монтаж

- •24.3. Акцентный монтаж

- •24.4. Нелинейный монтаж

- •24.5. Монтаж звука

- •Вопросы для самопроверки

- •Краткие выводы к разделу VI

- •Рекомендуемая литература к разделу VI

- •Глоссарий

- •Приложения Содержание приложения

- •Владимир Иванович Немирович-Данченко

- •Евгений Багратионович Вахтангов

- •Всеволод Эмильевич Мейерхольд

- •Александр Яковлевич Таиров

- •Т ипографская система измерения

- •Форматы бумаги, применяемые в полиграфии

- •101000, Г. Москва, Лубянский пр., д. 7, стр. 1.

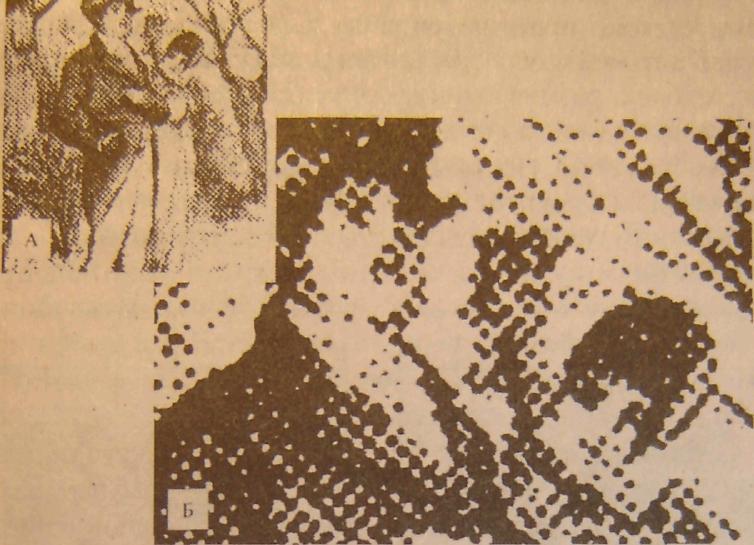

17.2. Растрирование изображений

Р астрирование

при помощи регулярных растров. Как в

древние времена, так и в современной

полиграфии из всех видов изображения

иллюстрации наиболее сложны для

воспроизведения. В частности, это

происходит из-за того, что большинство

иллюстраций содержит полутона, т.е.

плавный переход между светлыми и темными

участками изображения. Специалисты

говорят — переход тона между «светами»

и «тенями». В древности иллюстрации в

книгах рисовали вручную. Дело шло

медленно, иллюстрации отличались друг

от друга. В средние века полутона

передавали штрихами разной ширины и

глубины, которые вырезали на печатной

форме. В результате получались

высокохудожественные оттиски, которые

представляют отдельный вид искусства,

но не передают все многообразие полутонов.

И только после изобретения фотографии,

около 150 лет назад был предложен метод,

позволяющий получить на полиграфическом

оттиске изображение, содержащее

плавный переход от темных к светлым

участкам. Этот метод заключается в том,

что изображение, содержащее полутона,

разбивается на мелкие точки, которые

имеют разную площадь. Темные участки

воспроизводимого изображения состоят

из больших точек, а светлые – из точек

малой площади (рис.17.1).

астрирование

при помощи регулярных растров. Как в

древние времена, так и в современной

полиграфии из всех видов изображения

иллюстрации наиболее сложны для

воспроизведения. В частности, это

происходит из-за того, что большинство

иллюстраций содержит полутона, т.е.

плавный переход между светлыми и темными

участками изображения. Специалисты

говорят — переход тона между «светами»

и «тенями». В древности иллюстрации в

книгах рисовали вручную. Дело шло

медленно, иллюстрации отличались друг

от друга. В средние века полутона

передавали штрихами разной ширины и

глубины, которые вырезали на печатной

форме. В результате получались

высокохудожественные оттиски, которые

представляют отдельный вид искусства,

но не передают все многообразие полутонов.

И только после изобретения фотографии,

около 150 лет назад был предложен метод,

позволяющий получить на полиграфическом

оттиске изображение, содержащее

плавный переход от темных к светлым

участкам. Этот метод заключается в том,

что изображение, содержащее полутона,

разбивается на мелкие точки, которые

имеют разную площадь. Темные участки

воспроизводимого изображения состоят

из больших точек, а светлые – из точек

малой площади (рис.17.1).

Рис. 17. 1. Фрагменты полиграфического оттиска: А — растрированное изображение; Б — увеличенное изображение

Важно, чтобы эти точки получились настолько мелкими, чтобы человеческий глаз не мог их различить. По площади каждой точки полиграфическая краска должна быть нанесена ровным слоем, т. е. независимо от площади точек их оптическая плотность должна быть одинаковой. Таким образом, полутоновое изображение становится двутоновым (или, как говорят, квазитоновым). Один тон принадлежит краске, другой — запечатываемому материалу (например, бумаге).

Для разбиения тонового изображения на отдельные точки был изобретен оптический прибор, который называется растр. Один из вариантов растра представляет собой две стеклянные пластины, на которых гравируют тонкие параллельные линии. Эти пластины склеивают друг с другом гравировкой внутрь, повернув их так, чтобы линии на одной пластине были перпендикулярны линиям на другой. После этого растр готов к применению. А применяют его, поместив перед фотопленкой, на которую проецируют воспроизводимое изображение. Эту операцию осуществляют в специальном фоторепродукционном аппарате. Такой растр называется автотипным.

Растр как оптический прибор существовал и в виде пленки, которую накладывали непосредственно на фотопленку, на которую про ецировали растрируемое изображение. Такой растр называют контактным.

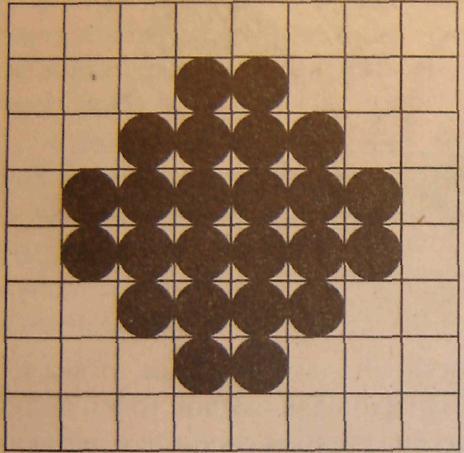

Контактные и проекционные растры широко применялись до появления в 80-х гг. XX столетия фотовыводных устройств. В таких устройствах изображение на фотопленку переносится с помощью лазерного луча. При этом каждая растровая точка состоит из нескольких более мелких точек, размер которых определяется диаметром луча лазера. Растровая точка строится в квадратной матрице размером NxN элементов. Лазерный луч рисует микроточками в каждом элементе матрицы одну растровую точку (рис. 17.2). В современных фотовыводных устройствах растровые точки рисуются в матрицах 16x16 или 32x16 элементов.

нарисовал круглую (слева) и квадратную (справа) точки.

Для простоты взята матрица 8x8 элементов

С развитием фотовыводных устройств появилась возможность применять растровые точки разной конфигурации. Конфигурация растровой точки влияет на характеристики оттиска. В современной полиграфической технике применяется множество разновидностей растровых точек, но наиболее популярны круглая, квадратная, эллиптическая, эвклидова.

Круглая растровая точка рекомендована для воспроизведения фотоснимков, квадратная — для сюжетов, требующих повышенной четкости, эллиптическая — для сюжетов с изображением людей, эвклидова — для черно-белой печати.

Один из важнейших параметров регулярного растра — линиатура — измеряется в линиях на сантиметр [лин./см] или в линиях на

дюйм [LPI]. Для каждой группы полиграфической продукции рекомендуется своя линиатура: 12-25 лин./см для крупноформатных плакатов способом гигантотипии; 25-40 лин./см для газетного производства; 40-60 лин./см для журналов и рядовой полиграфической продукции; 60-80 лин./см для высококачественной рекламной продукции; более 80 лин./см для специальных областей полиграфии, например, для защиты ценных бумаг.

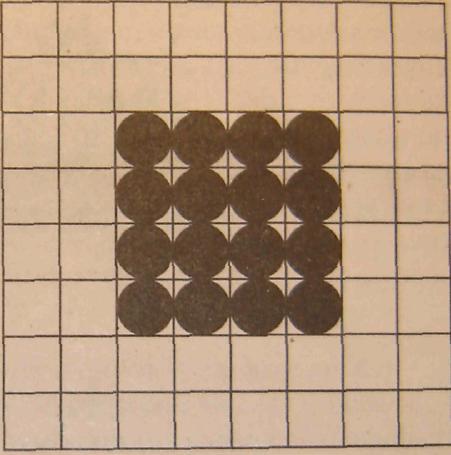

Пожалуй, самое ценное качество растров проявилось, когда было изобретено цветоделение. Первоначально цветоделение представляло собой фотографирование цветного оригинала через светофильтры: красный, синий, желтый с использованием растра. При этом получались цветоделенные растрированные изображения. Затем с каждого такого изображения получали печатную форму и печатали соответствующими красками. Но при наложении регулярных растров друг на друга получается вторичный рисунок — муар, который портит общую картину оттиска и вносит серьезные искажения в цветопередачу. Муар получается в результате интерференции между регулярными структурами — растровыми точками, расположенными регулярно. Избавиться от муара нельзя, можно только уменьшить заметность муара. Достичь этого можно или увеличивая линиатуру растра, или поворачивая растры относительно друг друга.

В четырехкрасочной печати существует так называемый розеточный муар. Это своеобразный узор, образованный растровыми точками, который ровным рисунком покрывает весь оттиск. Такой муар можно увидеть при увеличении на каждом цветном оттиске, отпечатанном с помощью регулярного растра (рис. 17.3).

Рис. 17.3. Изображение розеточного муара разной структуры

Кроме перечисленных недостатков, связанных с муаром, регулярные растры имеют еще несколько существенных недостатков, среди которых можно отметить относительно низкую четкость и резкость изображения в мелких деталях. Это обстоятельство особенно заметно при печати качественной рекламной продукции.

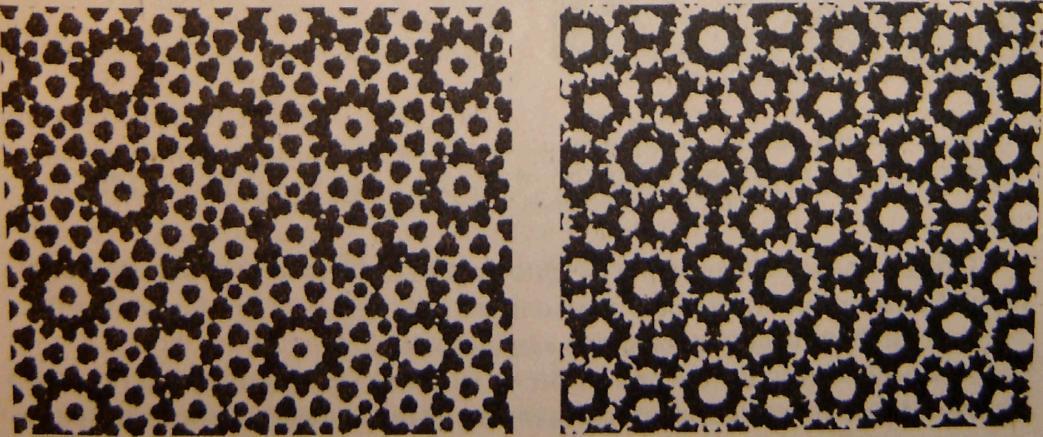

Растрирование при помощи нерегулярных растров. Создать полутоновое изображение возможно и при помощи точек, расположенных нерегулярно. В таких растрах в растровой ячейке микроточки расположены случайно, и их количество такое же, как и в случае автотипной точки.

На рис. 17.4 для сравнения показаны фрагменты одного и того же сюжета, выполненного с помощью регулярного (слева) и нерегулярного (справа) растра. Даже при большом увеличении видно, что изображение справа выглядит более цельным.

регулярного и нерегулярного растра: слева — с помощью регулярного растра;

справа — с помощью нерегулярного растра

Среди недостатков нерегулярного растрирования можно отметить повышенные требования к расходным материалам и оборудованию, технологической дисциплине.

Среди специалистов нет единого мнения по вопросу, какой растр лучше. Чаще всего говорят, что для каждого сюжета нужно применять свой растр. В целом это мнение верно. Но такой подход для типографии ведет к большому количеству технических проблем. Дело в том, что для получения качественного оттиска даже с использованием одного растра требуется контролировать и

держать в узком диапазоне множество различных факторов. И переход на другой способ растрирования связан с большими технологическими и финансовыми трудностями. Поэтому наиболее перспективным является вариант гибридного растра, в котором для каждого участка изображения будет применяться разный способ растрирования. Но такие растры ещё находятся в стадии разработки.