- •Краткое оглавление

- •Введение

- •Раздел I

- •Глава 1. Проектирование бренда

- •1.1. Изучение рынка и выбор целевой аудитории Изучение рынка

- •Определение целевой аудитории

- •Пять групп покупателей

- •Влияние когнитивных реакций на решение о покупке

- •1.2. Рекламная коммуникация: подходы к формулированию

- •1.3. Планирование рекламной стратегии торговой марки

- •И отношений к рекламе

- •Интегрированные маркетинговые коммуникации

- •1.4. Рекламное позиционирование или концепция трехуровневого позиционирования Росситера — Перси

- •Макроуровень позиционирования

- •Мезоуровень позиционирования

- •Микроуровень

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 2. Творческая стратегия торговой марки

- •2.1. Креатив: понятие, виды, проблематика

- •Концепция ram-проводника

- •Барьеры творческого мышления

- •2.2. Общая схема разработки рекламной идеи

- •2.3. Методы генерирования творческих идей Методология творчества: историческая справка

- •Шаблоны рекламных идей

- •Глава 3. Выбор средств и эффективность рекламы

- •3.1. Рекламные персонажи

- •3.2. Оценка стоимости бренда

- •3.3. Оценка рекламно-коммуникационной стратегии

- •Анализ творческого исполнения

- •Определение бюджета

- •Вопросы для самопроверки

- •Краткие выводы к разделу I

- •Рекомендуемая литература к разделу I

- •Раздел II

- •4.1. Основные компоненты рекламного текста

- •4.2. Слоган

- •4.3. Заголовок

- •Раздел II

- •4.1. Основные компоненты рекламного текста

- •4.2. Слоган

- •4.3. Заголовок

- •4.4. Основной рекламный текст (орт)

- •4.5. Эхо-фраза

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 5. Маркетинговая информация в рекламном тексте

- •5.1. Имя бренда

- •5.2. Уникальное торговое предложение

- •5.3. Дополнительная маркетинговая информация

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 6. Интралингвистические особенности рекламного текста

- •6.1. Фонетика рекламного текста

- •6.2. Лексика

- •6.3. Синтаксис

- •6.4. Читаемость рекламного текста

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 7. Стилистика рекламы

- •7.1. Специфика стиля рекламы

- •7.2. Тропы

- •7.3. Речевые фигуры

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 8. Приемы речевого воздействия в рекламе

- •8.1. Языковое манипулирование

- •8.2. Имплицитная информация и якорение

- •8.3. Аргументация в рекламе

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 9. Бриф

- •Вопросы для самопроверки

- •Краткие выводы к разделу II

- •Рекомендуемая литература к разделу II

- •Раздел III

- •Глава 10. Реклама как область графического дизайна

- •10.1. Рекламный дизайн как социокультурный феномен

- •10.2. Понятие «рекламный дизайн»

- •10.3. Эстетическое измерение рекламного образа

- •10.4. Типологии объектов рекламного дизайна

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 11. Проектный процесс в дизайне рекламы

- •11.1. Этапы проектирования визуальной рекламы

- •11.2. Композиция в дизайне рекламы

- •11.3. Цвет в дизайне рекламы

- •11.4. Оценка оптимальности проектного решения визуальной рекламы

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 12. Основные художественные средства визуальной рекламы

- •12.1. Графика

- •12.2. Фотографика как художественное средство

- •12.3. Художественные возможности типографики

- •Вопросы для самопроверки

- •Краткие выводы к разделу III

- •Рекомендуемая литература к разделу III

- •Раздел IV

- •Глава 13. Теоретические аспекты использования фотографии в рекламе

- •Краткие сведения по истории фотографии

- •Хронология становления фотографии

- •13.2. Образ и жанр в фоторекламе

- •13.3. Фотографический процесс

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 14. Цифровая фотография

- •14.1. Принцип работы цифрового фотоаппарата

- •14.2. Принадлежности для фотосъемок

- •14.3. Фотосъемка

- •14.4. Изобразительные средства фотографии

- •Вопросы для самопроверки

- •Раздел V

- •Глава 15. Основные этапы развития полиграфии

- •Глава 16. Обработка текстовой информации и основы типографики

- •16.1. Понятие текстовой информации, текстового документа и обработки текстовой информации

- •16.2. Информационная структура документа

- •16.3. Композиционная структура документа

- •16.4. Шрифты и их параметры

- •16.5. Компьютерные шрифтовые технологии

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 17. Допечатные процессы и оборудование

- •17.1. Оцифровывание изображений

- •17.2. Растрирование изображений

- •17.3. Изготовление печатных форм

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 18. Печатные процессы и оборудование

- •18.1. Высокая печать

- •18.2. Плоская печать

- •18.3. Глубокая печать

- •18.4. Тампонная печать

- •18.5. Трафаретная печать

- •18.7. Орловская печать

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 19. Послепечатные процессы

- •19.1. Лакирование

- •19.2. Припрессовка пленки (ламинирование)

- •19.3. Тиснение фольгой

- •19.5. Термография

- •Вопросы для самопроверки

- •Краткие выводы к разделу V

- •Рекомендуемая литература к разделу V

- •Раздел VI

- •Глава 20. Телевизионная реклама

- •20.1. Общая характеристика

- •20.2. Типологизация

- •Глава 21. Научно-практическая основа режиссуры рекламы

- •21.1. Профессия — режиссер рекламы

- •21.2. Система Станиславского как метод работы с актером

- •Глава 22. Сценарное мастерство

- •22.1. Композиция рекламного сценария

- •22.2. Режиссерский сценарий и раскадровка

- •22.3. Режиссерский замысел

- •22.4. Художественный образ

- •22.5. Жанр

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 23. Производство телевизионной рекламы

- •23.1. Команда рекламного проекта

- •23.2. Камера и съемка

- •Сценарное мастерство

- •22.1. Композиция рекламного сценария

- •22.2. Режиссерский сценарий и раскадровка

- •22.3. Режиссерский замысел

- •22.4. Художественный образ

- •22.5. Жанр

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 23. Производство телевизионной рекламы

- •23.3. Композиция изображения

- •23.4. Естественный свет и освещение

- •23.5. Звук

- •23.6. Анимация

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 24. Монтаж рекламного фильма

- •24.1. Возникновение и развитие монтажа

- •24.2. Комфортный монтаж

- •24.3. Акцентный монтаж

- •24.4. Нелинейный монтаж

- •24.5. Монтаж звука

- •Вопросы для самопроверки

- •Краткие выводы к разделу VI

- •Рекомендуемая литература к разделу VI

- •Глоссарий

- •Приложения Содержание приложения

- •Владимир Иванович Немирович-Данченко

- •Евгений Багратионович Вахтангов

- •Всеволод Эмильевич Мейерхольд

- •Александр Яковлевич Таиров

- •Т ипографская система измерения

- •Форматы бумаги, применяемые в полиграфии

- •101000, Г. Москва, Лубянский пр., д. 7, стр. 1.

Глава 13. Теоретические аспекты использования фотографии в рекламе

Краткие сведения по истории фотографии

Слово «фотография» в переводе означает «светопись» (гр. photos — свет и grapho — пишу). Фотография — получение изображения в результате воздействия света на специальные светочувствительные материалы с химической или физической их обработкой.

Независимо от области применения фотографию можно подразделить на отдельные виды:

• по цветности изображения на черно-белую (монохромную) и цветную (полихромную);

по химическому составу светочувствительного слоя — на использующую галогенсеребряные (обычная фотография) и несеребряные (бессеребряная фотография) слои;

по характеру пространств восприятия фотоизображения — на плоскостную (обычную) и объемную (стереоскопическую). Особым видом получения объемных изображений с использованием светочувствительных материалов является голография.

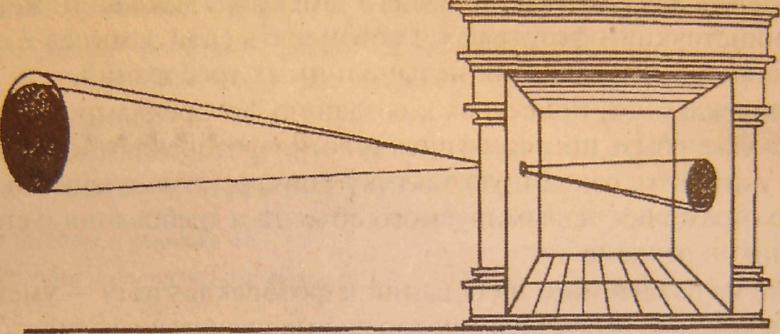

Предшественник фотоаппарата — камера-обскура (закрытый ящик с небольшим отверстием в одной из стенок). Одно из наиболее ранних ее описаний принадлежит Леонардо да Винчи (рис. 13.1).

Рис. 13.1. Камера-обскура

Пользуясь камерой-обскурой для рисования, французский художник и изобретатель Л. Дагерр совместно с Н. Ньепсом изобрел новый способ фотоизображений на слоях с галогенидами серебра и назвал его дагерротипией. Заслуга Л. Дагерра состояла в том, что он впервые нашел способ превращения скрытого изображения в видимое. Сообщение о новом изобретении было сделано 7 января 1839 г. на заседании Парижской академии наук.

В настоящее время фотография — это самостоятельная область науки, техники и искусства. Потребовалось более 150хлет напряженной работы многочисленных коллективов исследователей, чтобы фотография стала совершенным техническим методом регистрации и формации.

Большой вклад в развитие фотографии внесли русские ученые, Фотографы и изобретатели. В первые месяцы после изобретения фотографии в России появились энтузиасты и любители. Так, например, полковник Теремин сумел получить в октябре 1839 г. дагерротипии мок Исаакиевского собора в Петербурге с выдержкой всего в iэ

В том же году вышли в свет первые брошюры по дагерротипии Степанова, которые еще больше привлекли внимание и интерес к фотографии.

Первым Русским дагерротипистом-практиком был московский полиграфист А. Ф. Греков. В 1840 г. Греков открыл в Москве первый в России «художественный кабинет», в котором каждый желающий мог получить свой портрет «величиной с таблетку». Последние слова указывали не только на формат дагерротипов, но и бросали вызов художникам-миниатюристам. Греков стал первым, кто применил фотографию в полиграфии.

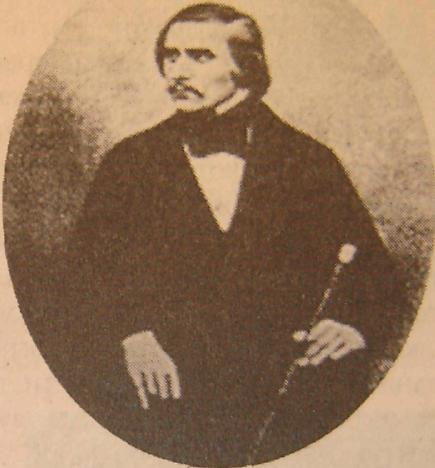

Рис. 13.2. С. Левицкий

С. Левицкий по праву считается основоположником русской профессиональной фотографии и первым фотографом, поднявшим свое ремесло до уровня искусства. Левицкий является автором одного из фототрюков, который нередко применяется и в современной рекламной фотографии. Речь идет о двойном изображении одного и того же лица. Эта новинка быстро вошла в моду и нашла множество подражателей. Для съемки подобных портретов Левицкий изобрел специальный фотоаппарат с двумя объективами. Левицкий один из первых фотохудожников применил при съемке графические элементы рисованного фона и различные трюки в качестве приманки непритязательной публики, первым в истории фотографии стал применять ретушь негативов. Пробовал Левицкий заниматься также и модной в те времена гелиографией — воспроизведением фотографического изображения на обычной бумаге. Для этого он протравливал свои дагерротипы кислотами и получал, таким образом, печатные формы, пригодные для размножения снимков.

В последние годы Левицкий снимал на сухие броможелатиновые пластинки. Хотя малая чувствительность негативных фотоматериалов и несовершенная оптика сильно ограничивали творческие возможности фотографа, тем не менее, портреты Левицкого высокохудожественны, их отличает строгое композиционное построение и большое сходство с портретируемым.

Говоря о развитии фотографии, нельзя обойти молчанием В. В. Лермонтова — автора первой научной концепции фотографического проявления, В. И. Срезневского — руководителя фотографического отдела Русского технического общества, основателя института фотографии и фототехники в Петрограде (ныне Санкт-Петербургский институт кино и телевидения).

Огромный вклад в фотографическую науку внес заслуженный деятель науки и техники РСФСР, член-корр. Академии наук СССР, доктор химических наук, профессор К. В. Чибисов — семьдесят пять лет своей жизни он посвятил фотографии. Под его руководством была создана отрасль промышленности, производящая отечественные фотоматериалы. В 1930 г. был создан научно-исследовательский кинофотоинститут (НИКФИ, г. Москва). К. В. Чибисов — один из ведущих ученых в области теоретической и прикладной фотографии. Необходимо отметить огромный вклад, внесенный в фотографическую науку патриархами фотографии профессорами И. Б. Блюмбергом, Н. И. Кириловым, В. И. Шеберсстовым, Б. А. Шашловым, Л. Ф. Артюшиным и многими другими.

Ярким представителем русских фотографов конца XIX в. был выпускник Академии художеств В. А. Каррик. Он известен жанровой и видовой съемкой крестьян районов Центральной России. Коллекции В. А. Каррика демонстрировались на международных выставках в Лондоне и Париже. В 1876 г. мастер был удостоен звания фотографа Академии художеств. Этого звания был удостоен и А. О. Карелин (1837-1906), открывший павильон в Нижнем Новгороде. О нем писали: «Фотографическая композиция зародилась в России, и первый, кто показал ее в Европе, был Карелин». Фотограф был удостоен Золото медали на международных выставках в Эдинбурге и Париже.

Основоположником русского репортажа считается М. П. Дмитриев (1858-1948), открывший в 1886 г. свою фотографию в Нижнем Новгороде.

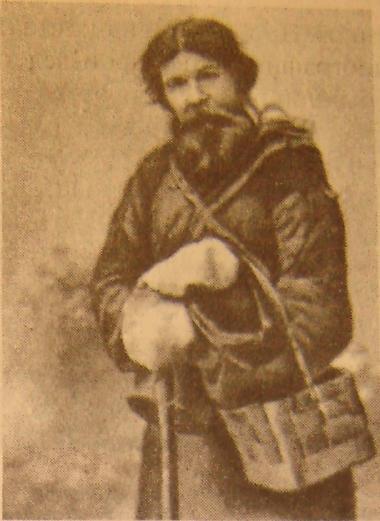

Рис. 13.3. Фоторабота М. Дмитриева «Странник» (1900)

Известны его «Волжские коллекции», в которой Волга снята от истока до устья в среднем через четыре версты (рис. 13.3).

Пропагандистом живописного (пикториального) стиля в фотографии стал Н. Петров (1876-1940) — автор многочисленных публикаций по вопросам техники художественной фотографии, о путях ее развития, работ в области фотопортрета.

В 20-е гг. XX в. советское фотоискусство на европейских выставках представляли мастера М. Наппельбаум, Н. Свищев-Паола, П. Клепиков, Ю. Еремин, С. Иванов-Аллилуев и др. Они пользовались приемами, заимствованными у классической живописи и графики.

Большой вклад в становление жанра фотомонтажа, рекламной фотографии, фотоплаката внес

A. М. Родченко (1891 — 1956), которого отличали активные поиски «нового виденья» в фотографии (рис. 13.4).

Рис. 13.4. Фоторабота А. Родченко «Портрет матери» (1924)

Документальные фотографии периода Великой Отечественной войны А. Гаранина, С. Лоскутова, B. Темина, А. Устинова, Е. Халдея, И. Шагина и др. стали символом мужества, отваги и героизма.

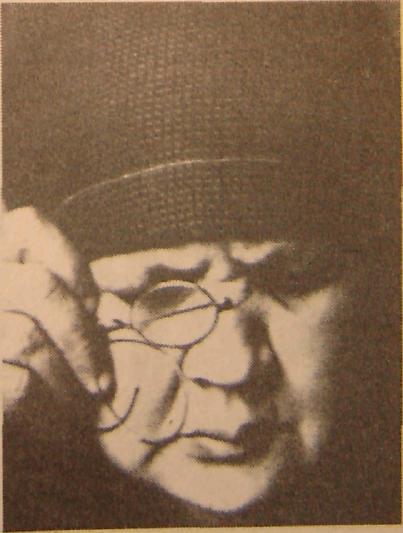

В войну говорилось, что удачный снимок, напечатанный в газете, приравнивался к снайперскому выстрелу. В полную силу была оценена документальность снимков. Однако даже в эти годы сказывались навыки композиции, бытовавшие в художественной фотографии довоенных лет. Они проявлялись при съемке Драматических сюжетов войны. Например, снимок опытного мастера Макса Альперта «Комбат» (рис. 13.5).

Рис. 13.5. Фоторабота М. Альперта «Комбат»

Этот снимок начального периода войны, призывный, плакатный, цельный по композиции. Образ комбата обессмертила фотография. Эта работа сохраняет свое эмоциональное и эстетическое значение символа и ныне, по прошествии многих десятилетий. Благодаря быстрому развитию средств массовой информации, в частности полиграфии, с годами фотография приобретала все более веское значение. Связанная с печатью и телевидением, она получила новые импульсы для развития и как вид визуальной информации, и как массовое искусство. В XX в. и посей день, фотография отражает различные виды общественной идеологии. Противоречия в идеологии остаются, это сказывалось и сказывается как в деятельности средств СМИ, так и в области искусств.

Значительная часть фотографов-профессионалов и любителей в бытность Советского Союза отдавала предпочтение в своем творчестве подражанию соцреалистической живописи. Принятая в пору пиктореализма красивость редко допускалась в кадр. Она была отдана рекламной, украшательной фотографии.

Рис. 13.6. Фоторабота С. Гончарова «Снег»

Известные мастера фотографии в тот период: А. Гаранин, В.С. Тарасевич, Л. Шестерников, Л. Устинов, В. Генде-Роте, Г. Колосов, А. Стуксус и многие другие фотохудожники.

Многообразие изобразительных искусств тревожило и тревожит фантазию фотографов. Увлекаемые не только процессом фотографирования, но и манящим волшебством техники и технологии обработки фотоматериалов фотомастера отдаются лабораторным поискам. Негатив и позитив часто служат исходным материалом. Наступил новый виток в истории пикториальной фотографии, новый этап сосуществования «лабораторной» фотографии с фотографией, имеющей дело с фиксацией физической реальности.

В конце XX в. большое распространение получила техника фотографики. Достаточно использовать только одни светлые или темные тона, а также сузить тональную шкалу, как снимок может быть отнесён к стилю фотографики. Это понятие бытует в фотоискусстве давно, еще со времени имитации светописью рисунков, выполненных тушью, карандашом, техникой офорта или гравюры. Техника фотограмм — одна из многочисленных ветвей фотографики. Близка к фотографике техника псевдосоляризации, псевдорельефа, крупнозернистого изображения, изогелии. Фотографы соединяют элементы полиграфии с элементами фотографии. Появляются монтажи и коллажи, используемые, например, в коммерческой рекламе, в творчестве художников-дизайнеров.

Фотографика нашла функционально оправданное применение в прикладной фотографии, коммерческой рекламе, плакате, полиграфии. Фотографии, освобожденные от излишества подробностей, приобретают дополнительную выразительную силу (рис. 13.6).

Бурный всплеск фоторекламы, начавшийся с 1993 г., связывается с эволюционным обновлением и развитием информационных технологий СМИ, масс-медиа и всей рекламной индустрии, с выходом российской фоторекламы в глобальное киберпространство Интернет.