- •Глава 1. Оценка питательности кормов

- •1.1. Химический состав кормов и тела животного

- •1.2. Протеиновая питательность кормов. Пути решения проблемы полноценного протеинового питания животных

- •1.3. Углеводная питательность кормов

- •1.4. Липидная питательность кормов

- •1.5. Минеральная питательность кормов

- •1.6. Витаминная питательность кормов

- •1.7. Биологически активные и антипитательные вещества органической природы в кормах

- •1.8. Контроль полноценности кормления сельскохозяйственных животных

- •1.9. Оценка питательности корма по переваримым питательным веществам

- •1.10. Методы изучения обмена веществ и энергии в организме животного, оценка энергетической питательности кормов

- •Глава 2. Понятие о кормах,

- •2.1. Зеленые корма

- •2.2. Силос

- •2.3. Сенаж

- •2.4. Сено

- •2.5. Травяная мука и резка

- •2.6. Солома

- •2.7. Корнеклубнеплоды и бахчевые культуры

- •2.8. Зерновые корма

- •2.9. Отходы технических производств

- •2.9. Отходы технических производств Отходы бродильного производства (пивоваренного и спиртового).

- •2.10. Корма животного происхождения

- •2.11. Комбинированные корма и пищевые отходы

- •Глава 3. Основы нормированного кормления

- •3.1. Кормление крупного рогатого скота

- •3.1.1. Кормление стельных сухостойных коров и нетелей

- •3.1.2. Кормление лактирующих коров

- •3.1.3 Кормление быков-производителей

- •3.1.4. Кормление телят и молодняка старшего возраста

- •3.1.5. Откорм крупного рогатого скота

- •3.2. Кормление овец

- •3.2.1. Кормление баранов-производителей

- •3.2.2. Кормление овцематок

- •3.2.3. Кормление молодняка овец

- •3.3. Кормление свиней

- •3.3.1. Кормление холостых, супоросных и подсосных

- •3.3.2 Кормление хряков-производителей

- •3.3.3. Кормление поросят и ремонтного молодняка

- •3.3.4. Откорм свиней

- •3.4. Кормление лошадей

- •3.5. Кормление сельскохозяйственной птицы

- •3.6. Кормление кроликов

- •3.7. Кормление пушных зверей

- •3.8. Кормление прудовых рыб

- •Глава 4. Особенности кормления сельскохозяйственных животных в условиях радиоактивного загрязнения окружающей среды

КОРМЛЕНИЕ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ Учебное пособие

УДК 636.084(075.8) ББК 45.4Я73 К66

Авторы:

В. К. Пестис, Н. А. Шарейко, Н. А. Яцко, И. Я. Пахомов, Н. П. Разумовский, В. Г. Ми-куленок, О. Ф. Ганущенко, А. А. Сехин

Рецензенты:

кафедра кормления сельскохозяйственных животных УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» (А. Я. Райхман); ведущий научный сотрудник лаборатории кормления молочного скота РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству» доктор сельскохозяйственных наук, профессор И. И. Горячев

Кормление сельскохозяйственных животных: учебное пособие для студентов М69 высших сельскохозяйственных учебных заведений по специальностям «Ветеринарная медицина», «Зоотехния» / В. К. Пестис [и др.]; под ред. В. К. Пестиса — Минск : ИВЦ Минфина, 2009. - 540 с.

ISBN 978-985-6921-31-8.

В учебном пособии изложены вопросы по кормлению сельскохозяйственных животных всех видов, приведены классификация кормов и кормовых средств, технологии их заготовки и требования к качеству. Рассмотрены энергетическая питательность кормов, особенности питания животных в условиях радиоактивного загрязнения местности, а также инновационные технологии производства животноводческой продукции с учетом современных мировых тенденций и направлений.

Для студентов высших учебных заведений сельскохозяйственного профиля.

УДК 636.084(075.8) ББК45.4я73

ISBN 978-985-6921-31-8

© Оформление. УП «ИВЦ Минфина», 2009

ПРЕДИСЛОВИЕ

Животноводство дает человеку наиболее ценные в биологическом отношении продукты питания (мясо, молоко, яйца и др.), но, находясь на более высокой ступени пищевой цепочки (почва-растение-животное-человек), продукты животноводства обходятся человеку немного дороже, чем продукты растениеводства. Это связано с тем, что для производства продуктов животноводства человек вынужден отводить значительную часть сельскохозяйственных угодий под сенокосы и пастбища и скармливать животным наряду с отходами растениеводства (солома, мякина, отруби, жмых и т. д.) значительную долю валового сбора зерна, являющегося ценным пищевым продуктом.

Сельскохозяйственные животные обладают важными особенностями, и прежде всего — способностью превращать углеводы в жир. Растительные продукты богаты углеводами; потребляя корма, нередко с содержанием до 70-80 % углеводов, животные дают пищевые продукты (за исключением молока) с низким содержанием углеводов, но богатые жиром. Продукты животноводства по сравнению с растительными являются концентрированными источниками важнейших для человека высокоценных белков, витаминов и минеральных веществ. Питательные вещества из продуктов животноводства усваиваются лучше и по биологической ценности они значительно превосходят одноименные вещества растительного происхождения. Известно, что зерновые, масличные и корнеплоды ежегодно выносят из почвы огромное количество необходимых для питания растений веществ. В среднем можно считать, что 80 % азота, калия и фосфора корма переходит в навоз, а следовательно, возвращается почве. К этому необходимо прибавить 1/3-1/4 органического вещества корма, дающего ценную часть навозного удобрения — гумус.

Основными задачами кормления сельскохозяйственных животных как производственной деятельности являются рациональная организация их питания для обеспечения получения необходимого количества и качества продукции при экономном расходовании кормов, сохранение здоровья и воспроизводительных качеств, хорошее развитие молодняка.

Учение о кормлении животных начало формироваться более двух столетий назад под влиянием запросов практики и тесно связано с уровнем развития таких наук, как анатомия, физиология сельскохозяйственных животных, биохимия, зоогигиена, агрономия, агрохимия, сельскохозяйственная экономика и др.

За длительный период развития «учение о кормлении» накопило большой запас знаний, применение которых на практике дает очень ценные результаты. При разработке научных и практических вопросов оно пользуется как собственными зоотехническими методами исследования, так и заимствованными из других областей науки — химическими, физиологическими, биохимическими, клиническими и др.

Первым ученым в области кормления можно считать А. Тэера — немецкого агронома и почвоведа, который в 1810 г. опубликовал таблицы по замене кормов по отношению к сену и разработал первые нормы кормления крупного рогатого скота, основанные на сенных эквивалентах.

Э. Вольф предложил новую оценку питательности кормов по сумме переваримых питательных веществ.

Г. Армсби и О. Кельнер в начале XX в. разработали оценку питательности кормов по их продуктивному действию на организм животного.

Основоположником учения о кормлении в России был Н. П. Чир-винский. В развитии науки о кормлении животных большой вклад внесли М. И. Придорогин, М. Ф. Иванов, Е. А. Богданов, И. С. Попов, А. П. Дмитроченко, М. И. Дьяков, А. А. Зубрилин, Н. И. Денисов, П. И. Викторов, Г. А. Богданов, В. К. Менькин, А. П. Калашников и др.

В Республике Беларусь большой вклад в развитие учения о кормлении сельскохозяйственных животных внесли профессора К. М. Солнцев, В. Ф. Лемеш, И. К. Слесарев, А. П. Шпаков, В. М. Голушко, П. С. Авраменко, В. Е. Краско, Н. А. Яцко, И. И. Горячев, В. К. Пес-тис, Н. В. Найденов и др.

Как раздел зоотехнической науки учение о кормлении сельскохозяйственных животных включает:

изучение методов оценки энергетической, протеиновой, липид-ной, углеводной, минеральной и витаминной питательности кормов;

изучение кормов как сырья, используемого для производства продуктов животноводства. Научное обоснование технологических приемов подготовки кормов для скармливания различным видам животных;

изучение потребности животных в питательных веществах при разных физиологических состояниях организма (рост, беременность, лактация, яйцекладка, откорм, механическая работа);

нормированное кормление различных видов животных, обеспечивающее их высокую продуктивность, сохранение здоровья, плодовитость, хорошее развитие молодняка при экономном расходовании кормов.

В Республике Беларусь намечена обширная программа ускоренного решения научных и практических проблем по интенсификации производства продуктов питания в системе агропромышленного комплекса. Вопросам кормления сельскохозяйственных животных, рациональной организации кормовой базы животноводства и использованию кормовых ресурсов страны в данной программе уделено особое внимание.

Питание животных является важнейшим фактором функциональной и морфологической изменчивости.

1. Кормление определяет энергию роста и продуктивность живот- ных.

При полноценном сбалансированном кормлении от коровы можно получать 7000-9000 кг молока в год, при затратах кормов на 1 кг молока менее 1 к. ед., приросты живой массы молодняка крупного рогатого скота на откорме — 1200 г, свиней — 800-900 г; при затратах на 1 кг прироста у крупного рогатого скота — 6-7, свиней — 4-5 к. ед.

Под влиянием кормления изменяются органы пищеварения, что было доказано Н. П. Чирвинским: при объемистом типе кормления происходило увеличение длины и объема пищеварительных органов.

От уровня кормления изменяются функции кровообращения и дыхания, а также телосложение животных.

Кормление оказывает решающее влияние на течение обменных процессов в организме животных, здоровье и качестве получаемой продукции.

Недостаточное и несбалансированное кормление животных, использование в рационах недоброкачественных кормов нарушает нормальное течение белкового, углеводного, жирового, минерального и витаминного обмена, и на фоне этого развиваются алиментарные заболевания. Они могут возникать и при нарушении техники кормления, например при резкой смене рационов, а также при неправильном применении и использовании некачественных кормов и кормовых добавок. Большая группа заболеваний животных, объединенная общим

названием «микотоксикозы», возникает при поедании кормов, пораженных различными видами плесневых грибов. Разнообразны отравления животных растениями, содержащими в большой концентрации алкалоиды, глюкозиды. Профилактика алиментарных заболеваний в этом случае приобретает особую значимость для оптимальной работы всей отрасли.

Современные научные знания в области кормления животных, создание устойчивой кормовой базы, заготовка и рациональное использование кормов высокого качества — залог дальнейшей интенсификации производства продукции животноводства и увеличения уровня обеспечения населения страны полноценными продуктами питания, а промышленность — сырьем.

Глава 1. Оценка питательности кормов

Корма — это продукты растительного, животного, микробиологического и химического происхождения, употребляемые для кормления сельскохозяйственных животных и содержащие в усвояемой форме необходимые им питательные вещества.

Питательные вещества необходимы организму как источник энергии для поддержания температуры тела, выполнения работы, как структурный материал для образования тканей, органов, молока, для формирования плода и отложения в теле резервных веществ, как источник элементов, участвующих в регуляции обмена в клетках и жидкостях тела, и т. д.

Питательность корма—свойство корма удовлетворять потребность животных в питательных веществах и энергии.

В зависимости от того, какие стороны потребности животного организма и в какой степени удовлетворяет корм, его питательность подразделяют на общую (или энергетическую), белковую (или протеиновую), минеральную и витаминную.

Поскольку потребность в питательных веществах у животных разных видов, возраста и направления продуктивности в силу функциональных и морфологических особенностей различна, питательность кормов не может быть для них одинаковой и постоянной. По этой причине питательность кормов может быть определена исключительно в процессе взаимодействия корма и организма относительно изменения физиологического состояния животного и его продуктивности.

Для оценки питательности корма необходимо знать его химический состав и процессы превращения корма в продукты животноводства — переваримость, использование животными питательных веществ кормов и др.

1.1. Химический состав кормов и тела животного

Химический состав тела животных и растений разнообразен, как многообразна сама природа. Почти все химические элементы, извест-

7 ные современной химии, обнаружены в тех или иных количествах в живых организмах. В то же время для жизни животных важное значение имеют примерно 25 химических элементов из всех известных науке. Так, углерод, водород, кислород, азот, кальций и фосфор составляют около 98,5 % вещества тела животного (63 % углерода, 14 % кислорода, 9,5 % водорода, 5 % азота, 8,5 % минеральных веществ) и растений (45 % углерода, 42 % кислорода, 6,5 % водорода, 1,5 % азота и 5 % минеральных веществ); остальные элементы содержатся в незначительных количествах — от тысячных до миллионных частей массы организма. Сюда относятся такие элементы, как калий, сера, натрий, хлор, магний, железо, йод, фтор, кремний, цинк, никель, кобальт, медь, марганец, мышьяк, бор, молибден, алюминий, селен. Большая часть из них незаменима для жизнедеятельности, как животных, так и растений, одни (магний, йод, кобальт) необходимы только животным, а другие (бор, алюминий) — только растениям.

Сельскохозяйственные

животные — гетеротрофные организмы,

т. е. они не могут синтезировать

органические вещества своего тела и

продукции из неорганических соединений.

Их пищей служит органическое вещество,

синтезированное автотрофами — растениями

и другими организмами, способными к

утилизации простых неорганических

соединений. В связи с этим состав тела

животных и потребляемого корма не

имеет принципиальных различий по набору

органических и минеральных соединений,

хотя их количества колеблются в очень

широких пределах. Из данных табл. 1.1

следует, что в состав сухого вещества

тела животных входят в основном белок

и жир, а у большинства растений сухое

вещество представлено различными

углеводами — клетчаткой, крахмалом

и др., в то время как в животном организме

содержание углеводов достаточно низкое.

Сельскохозяйственные

животные — гетеротрофные организмы,

т. е. они не могут синтезировать

органические вещества своего тела и

продукции из неорганических соединений.

Их пищей служит органическое вещество,

синтезированное автотрофами — растениями

и другими организмами, способными к

утилизации простых неорганических

соединений. В связи с этим состав тела

животных и потребляемого корма не

имеет принципиальных различий по набору

органических и минеральных соединений,

хотя их количества колеблются в очень

широких пределах. Из данных табл. 1.1

следует, что в состав сухого вещества

тела животных входят в основном белок

и жир, а у большинства растений сухое

вещество представлено различными

углеводами — клетчаткой, крахмалом

и др., в то время как в животном организме

содержание углеводов достаточно низкое.

Весьма различно содержание минеральных веществ в растительных и животных организмах (табл. 1.2).

Таблица 1.2. Минеральный состав золы некоторых растений и тела животных

(по А. П. Дмитроченко, П. Д. Пшеничному)

|

Корм |

Животное |

|||

Элемент |

сено клеверное |

кукуруза |

свекла сахарная |

вол |

свинья жирной кондиции |

Содержание золы в сухом веществе, % |

7,31 |

1,71 |

5,58 |

9,53 |

2,90 |

Состав золы, %: |

|

|

|

|

|

калий; |

25,2 |

25.7 |

15,6 |

4,2 |

8,4 |

натрий; |

0,9 |

0,4 |

0,5 |

3,2 |

4,4 |

кальций; |

16,9 |

1,8 |

4,8 |

32,6 |

27,7 |

магний: |

4,0 |

2.2 |

2.7 |

1,8 |

1,9 |

сера: |

2,6 |

— |

1,1 |

0.3 |

0,7 |

фосфор; |

2,5 |

21,0 |

2,5 |

17,4 |

17,4 |

хлор |

3,5 |

1,8 |

2,0 |

1,3 |

2,6 |

Элементарный состав растительных продуктов был установлен в конце XVIII в. В начале XIX в. химический метод был применен для оценки питательности кормов; в них определяли количество веществ, растворимых в теплой воде и растворе поташа, считая их усвояемыми для животных.

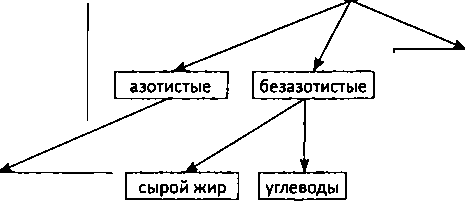

К 60-м годам прошлого века в основных чертах была выяснена роль отдельных групп органических веществ в питании животных и разработана схема химического анализа растительных кормов. В последнее время эта схема с соответствующими дополнениями применяется для анализа растительных и животных продуктов (рис. 1.1). В ней предусмотрено определение обменной энергии, расщепляемого (РП) и нерасщепляемого (НРП) протеина, содержание лигнина, целлюлозы и гемицеллюлоз или их суммы (НДК), нерастворимых в нейтральном детергенте клеточных оболочек, и целлюлозы и лигнина (КДК), нерастворимых в кислотном детергенте.

При анализе продуктов животного происхождения из схемы исключают определение сырой клетчатки, которая отсутствует в теле животных. Термин «сырой» означает, что в данной группе содержится не чистое вещество, по и другие соединения, определяемые совместно.

неструктурные \

биологически

активные

структурные

![]() итамины,

ферменты и другие активные вещества

итамины,

ферменты и другие активные вещества

белки

амиды

сырая клетчатка (лигнин, целлюлоза, геми целлюлозы — НДК)

крахмал, сахара, органические кис-лоты и другие БЭВ

Рис. 1.1. Схема зоотехнического анализа корма

Например, сырой жир состоит из нейтрального жира, восков, жиропо-добных и растворимых в жире красящих веществ и т. д.

Вода — главная составная часть растительной и животной клетки, она служит средой, в которой протекают все обменные биохимические процессы. В составе растений вода находится в четырех состояниях: поверхностно-активная, капиллярно-пористая, внутриклеточная и жесткосвязанная. Вода в первых трех состояниях считается свободной, она подвижна, в ней растворяются различные вещества. Жесткосвязанная вода входит в состав мицелл гидрофильных коллоидов — белка, крахмала и др. ю

Вода служит транспортным средством при переносе питательных веществ кровью (90-92 % воды), ферментов слюной (99,5 %), желудочным и кишечным соком (97 %). Моча, с которой из организма удаляются конечные продукты обмена, содержит более 95 % воды; молоко коров — в среднем около 87 %.

Содержание воды в теле животных с возрастом изменяется: g0 % — у молодняка, 50 % — у взрослых животных. Чем моложе организм, тем интенсивнее протекают обменные процессы и тем выше потребность животных в воде.

При откорме животных содержание воды в организме быстро уменьшается в результате накопления резервов жира; между содержанием воды и жира в теле животных существует обратная зависимость: чем больше жира, тем меньше воды (и наоборот). При одинаковой степени упитанности в теле свиней и овец содержится меньше воды, чем в теле крупного рогатого скота.

Содержание воды определяют высушиванием навески вещества при температуре +100...+105 °С до постоянной массы.

Содержание воды в различных кормах колеблется от 5 до 95 %. Мало воды в искусственно высушенных кормах — жмыхе, сухом жоме, травяной муке — около 10 %, в зернах, семенах и мучных кормах — около 12-14 %, в сене, соломе — 15-20; в зеленых кормах — 70-85, силосе—65-85, сенаже—45-60, корнеклубнеплодах — 80-92, в барде, жоме, мезге — 90-95 %. Чем больше в корме воды и меньше сухого вещества, тем ниже его питательная ценность.

От содержания воды зависят многие технологические свойства кормов: способность смешиваться, гранулироваться, брикетироваться, возможность транспортировки и хранения.

Потребность животных в воде удовлетворяется из трех источников: вода питьевая, присутствующая в корме, и метаболическая, образующаяся в результате реакций в обменных процессах в самом организме. Потребление питьевой воды зависит от видовых и физиологических особенностей животных: на 1 кг сухого вещества корма свиньи используют 7-8 кг воды, крупный рогатый скот — 4-7, лошади, овцы, козы — 2-3, куры — 1-1,5 кг.

Потребность животных в воде возрастает при повышении температуры воздуха. Так, крупный рогатый скот при +4 °С на 1 кг сухого вещества потребляет 3 кг питьевой воды, при +26...+27 °С — 5,2, а при +32 °С — 7,3 кг; высокопродуктивные коровы в жару выпивают до 130 л воды за сутки.

Сырая зола — несгораемый остаток растительной и животной ткани — может содержать все элементы, кроме водорода, углерода и азота. Известно около 40 минеральных элементов, которые регулярно встречаются в тканях животных, однако считается, что некоторые из них присутствуют только потому, что являются составными частями корма.

Минеральные элементы принято делить на две группы: макро-и микроэлементы (в соответствии с их количественным содержанием в теле животных). Количество микроэлементов в растениях и теле животных обычно выражают не в процентах, а в миллиграммах.

Минеральные вещества кормов не могут служить животным источником энергетического материала, так как для их усвоения организм должен затрачивать определенную часть энергии, которую он получает из органических веществ корма.

Некоторые элементы усиливают или снижают всасывание, активизируют или угнетают функции других элементов. Такое взаимодействие отдельных минеральных веществ друг с другом — важный фактор в кормлении животных, который следует учитывать при балансировании рационов. Многие из необходимых минеральных элементов можно рассматривать как токсические вещества, поскольку их избыточное поступление может быть вредным или даже смертельным. Так, медь и фтор — кумулятивные яды, организм не может эффективно выделять их, поэтому повышенные дозы могут вызвать отравление животных.

Органические вещества (азотсодержащие и безазотистые) составляют основную массу растений и тела животных. Азотистые вещества (сырой протеин) объединяют все азотсодержащие вещества как белкового (белки), так и небелкового (амиды) характера.

Сырой протеин определяют умножением количества азота в корме на коэффициент 6,25, исходя из того, что в протеине в среднем содержится 16 % азота. Поскольку содержание азота в протеине различных кормов колеблется от 15 до 18,4 %, то для определения фактического содержания сырого протеина в отдельных кормах могут быть использованы соответствующие коэффициенты: дл,я пшеницы, ржи, овса, ячменя — 5,83; кукурузы — 6,25; масличных (и жмыхов): конопли, хлопчатника, подсолнечника, льна, сои — 5,3; бобовых — 6,25; молока — 6,38; мяса, яиц — 6,25.

Белки — наиболее сложные высокомолекулярные органические соединения. В них содержится 50,6-54,5 % углерода, 21,5-23,5 % кис-12

лорода, 6,5-7,8 % водорода, 15-18,4 % азота и 0,3-2,5 % серы. В небольших количествах могут присутствовать и другие элементы. Белковые молекулы чрезвычайно сложны, а точной формулой обладают немногие из них.

Белки делят на простые (или протеины), сложные сопряженные (или протеиды) и производные. Они входят в состав всех органов, тканей волосяного покрова животных, оперения птиц, копытного рога. Все жизненные процессы связаны с белковым обменом, поскольку белок— непременная составная часть ферментов, гормонов, пигментов и иммунных тел, которые определяют характер течения процессов пищеварения и усвоения питательных веществ корма, воды, кислорода, регулируют обмен веществ в организме и защищают его от неблагоприятного воздействия отдельных факторов внешней среды.

Белки корма являются источником аминокислот, из которых организм животного строит белки собственного тела.

Содержание белков в кормах колеблется от 3 до 90 %. Из растительных кормов богаты белком жмыхи, шроты (30-40 %), зерно (25-30 %) и сено бобовых (12-15 %). Особенно богаты белком корма животного происхождения — мясная мука и сушеная кровь (до 70-80 %). Мало белка в зерне, сене (8-12 %) и соломе злаковых культур (4-6 %).

Амиды определяют по разности между сырым протеином и белком; они растворимы в теплой воде. В зоотехнии амидами условно называют группу органических и минеральных азотистых соединений, состоящую из свободных аминокислот, амидов аминокислот, солей аммония, нитратов и нитритов. Значительная часть амидов является промежуточными продуктами при синтезе белка в растениях из неорганических веществ, часть из них образуется при распаде белков под действием ферментов и бактерий.

Амидами богаты корма, убранные в период интенсивного роста (зеленый корм), а также подвергнувшиеся брожению (силос), около половины сырого протеина составляют амиды в корнеплодах и картофеле, количество которых в данных кормах увеличивается пропорционально срокам хранения.

Все виды домашних животных способны использовать для питания только свободные аминокислоты и амиды аминокислот. Для свиней, птицы и других видов животных с простым желудком аммиачные соли, нитраты и нитриты не могут служить источником азотного питания, а попадая в избыточных количествах в кровь, могут вызвать отравления животных. Опасность неблагоприятного воздействия ам

миачных, нитратных, нитритных форм азота на организм взрослого крупного рогатого скота, овец значительно меньше, так как эти соединения используют бактерии, населяющие преджелудки, для синтеза белков собственного тела. Жвачные хорошо используют амиды при соотношении их с белком 1:3.

В отдельных растениях и кормах в составе амидов встречаются ядовитые для животных вещества — глюкозиды. Такие растения не применяются для кормления или обезвреживаются перед скармливанием животным специальной обработкой.

Безазотистые вещества составляют преобладающую часть сухого вещества большинства растительных кормов и в питании животных занимают главное место. Они делятся на две большие группы — жиры и углеводы.

К сырому жиру относятся различные по своей химической природе вещества, обладающие одним общим физическим свойством — не растворяются в воде и растворяются в органических растворителях (эфир, хлороформ, бензол и др.). Поскольку в зоотехническом анализе сырой жир определяют путем экстракции эфиром, в зарубежной литературе эту группу веществ называют «эфирным экстрактом». Вещества, входящие в эфирный экстракт, могут быть разделены на три группы: липиды, стерины и красящие вещества (рис. 1.2).

жиры;

воски

Рис. 1.2. Вещества, входящие в эфирный экстракт

Липиды

(жиры, масла) по

своей химической природе представляют

собой триглицериды предельных и

непредельных жирных кислот. Они являются

непременным компонентом клеточных

мембран и оболочек, регулирующих

процессы проникновения в клетку и

отдельные ее части необходимых питательных

веществ и удаления из нее конечных

продуктов обмена.

Липиды

(жиры, масла) по

своей химической природе представляют

собой триглицериды предельных и

непредельных жирных кислот. Они являются

непременным компонентом клеточных

мембран и оболочек, регулирующих

процессы проникновения в клетку и

отдельные ее части необходимых питательных

веществ и удаления из нее конечных

продуктов обмена.

Жиры — наиболее концентрированный из всех питательных веществ источник энергии: 1 г жира при полном сгорании выделяет в среднем 38 кДж энергии, в то время как 1 г углеводов — только 17,2 кДж.

Жиры являются важным источником незаменимых жирных кислот — линолевой, линоленовой, арахидоновой, которые в организме животных не синтезируются или образуются в недостаточном количестве.

В организме животных жиры служат растворителями витаминов, источником воды. Так, при окислении 100 г жира образуется 107 г воды.

Воски — эфиры жирных кислот и высокомолекулярных одноатомных спиртов: лигноцеринового, мирицилового и цетилового; в обычных условиях находятся в твердом состоянии. У растений воски снижают потери воды, обусловленные испарением, а у животных водоотталкивающее восковое покрытие предохраняет от намокания шерсть. Воски не имеют питательной ценности для животных, так как трудно гидролизуются. Их присутствие в корме в больших количествах приводит к высоким аналитическим показателям фракции сырого жира, что может обусловить завышенные показатели питательности.

Гликолипиды содержат в своем составе глюкозу или галактозу. Они встречаются в растениях. Так, нейтральные липиды клевера содержат около 60 % галактолипидов.

Фосфолипиды (или фосфотиды) представляют собой важную в физиологическом отношении группу липидов, входят в состав белково-липидных комплексов клеток всех живых организмов и вместе с другими липидами образуют липидную оболочку клетки. Фосфотиды — эфиры жирных кислот и глицерина (кроме водорода, углерода и кислорода содержат фосфор и азот). Один из лучших животных источников фосфотидов (лецитина) — яйца птицы; а из растительных — зерна сои и семена подсолнечника.

Энергетическая ценность гликолипидов и фосфатидов такая же, что и жира, но их биологическая ценность выше.

Из стеринов в животных жирах, нервной ткани и желчи наиболее распространены холестерин (зоостерин) — до 0,2-0,5 %, в растительных маслах — ситостерин (фитостерин). Фитостерины и микостери

ны не всасываются из кишечника и в животных тканях не найдены, следовательно, как энергетический компонент сырого жира они не представляют ценности.

Красящие и другие вещества — хлорофилл, госсипол, каротинои-ды, жирорастворимые витамины A, D, Е, К — входят в состав неомы-ляемой части жиров, масел и т. п.

Углеводы занимают до 90 % сухого вещества в растениях и 1-2 %— у животных. Из продуктов животного происхождения высоким содержанием углеводов отличается молоко, в котором молочный сахар (лактоза) у разных видов животных составляет 4-7 %. Углеводы входят в состав клеточной оболочки, клеточного сока, пластид, нуклеопро-теидов протоплазмы и клеточного ядра. В клеточном соке углеводы представлены сахаром, в пластидах — крахмалом, в клеточной оболочке — целлюлозой, гемицеллюлозой и пектиновыми веществами. С одревеснением в клеточных оболочках накапливается лигнин. По схеме зоотехнического анализа углеводы подразделяются на сырую клетчатку и безазотистые экстрактивные вещества (БЭВ).

Сырая клетчатка включает все вещества, которые остаются нерастворимыми после получасового кипячения корма сначала с разведенной (1,25%-й) серной кислотой, затем с разведенной щелочью и последующим промыванием водой, спиртом и эфиром. В эту группу веществ входят собственно клетчатка (целлюлоза), часть гемицеллю-лозы — пентозаны и гексозаны, инкрустирующие вещества (лигнин, кутин и суберин), а также азотистые и минеральные вещества. Содержание клетчатки и ее химический состав зависят от стадии развития растений: с возрастом их стенки утолщаются, содержание сырой клетчатки (а в ней — лигнина) увеличивается.

К безазотистым экстрактивным веществам относят моно- и диса-хариды (сахара), полисахариды — декстрин, крахмал, пентозаны, ге-мицеллюлозы, пектиновые вещества.

Оценка питательности кормов по химическому составу обязательна, но ее рассматривают только как первую ступень для дальнейшей, более детальной оценки общей питательности. Это вызвано тем, что химический состав корма позволяет судить только о его потенциальных возможностях удовлетворить потребность животного в тех или иных питательных веществах, но он не дает ответа на вопрос, в каких количествах эти питательные вещества могут быть использованы организмом для обменных процессов и формирования интересующей человека продукции. 16