- •Коллектив авторов

- •Глава 1. Строение и функции

- •Глава 8. Химический пилинг. -

- •Глава 1

- •1.1. Эпидермис

- •1.3. Гиподерма

- •1.4. Иннервация кожи

- •1.7. Иммунная система кожи

- •Глава 2 старение кожи

- •2.1. Естественное старение кожи

- •2.2. Фотостарение кожи

- •2.3. Методы профилактики старения кожи

- •Глава 3

- •3.2. Основы для наружных средств

- •3.3. Лекарственные формы

- •3.4. Специфические наружные средства

- •Глава 4

- •4.1. Компоненты косметических средств для ухода за кожей

- •4.2. Косметические средства для личной гигиены

- •4.4. Кремы

- •4.5. Декоративная косметика

- •4.6. Камуфлирование дефектов на коже

- •Глава 5

- •5.8. Другие

- •Глава 6

- •Глава 7

- •8.2. Поверхностный химический пилинг

- •8.3. Средний химический пилинг

- •Глава 9

- •Глава 10

- •10.1. Краткий обзор

- •Глава 11 угри (acne)

- •11.3. Тактика лечения

- •11.6. Амбулаторное лечение

- •11.7. Косметические средства

- •Глава 12

- •12.1. Розовые угри (rosacea)

- •12.3. Периоральный дерматит

- •Глава 13 рубцы

- •13.2. Факторы, влияющие на формирование рубца

- •13.3. Клинические варианты рубцов

- •13.4. Лечение келоидных и гипертрофических рубцов

- •Глава 14

- •14.3. Клинические проявления и диагностика впч-инфекции

- •Глава 15 болезни ногтей

- •15.5. Лечение ониходистрофий

- •Глава 16 опухоли кожи

- •16.1. Классификации опухолей кожи

1.3. Гиподерма

Гиподерма — подкожная клетчатка — выполняет множество функций: слу- жит местом образования и аккумуля- ции жира, является резервуаром энер- гии, служит "амортизационной по- душкой" в случае травм и характери- зуется динамичным метаболизмом липидов. В гиподерме сосредоточен максимальный объем жировой ткани. Толщина подкожного жирового слоя

варьирует в зависимости от участка тела. Так, в области передней брюш- ной стенки его толщина может дости- гать 3 см, а в области лба — несколь- ких миллиметров [14].

Границей между глубоким сетчатым слоем дермы и гиподермой является переходная зона, расположенная меж- ду волокнистой соединительной тка- нью и насыщенной жиром подкожной клетчаткой. Несмотря на наличие ус- ловной границы, гиподерма и дерма структурно и функционально тесно объединены проходящими в них нер- вами и сосудами, а также многочис- ленными придатками кожи. Луковицы волосяных фолликулов, как и секре- торные отделы эккринных потовых желез, располагаются в гиподерме.

Адипоциты (жировые клетки) — ос- новные клетки гиподермы — имеют мезенхимальное происхождение и ор- ганизованы в дольки, разделенные фиброзными септами (перемычками). В септах располагается большое коли- чество нервов, кровеносных и лимфа- тических сосудов, которые обильно снабжают адипоциты всем необходи- мым.

Синтез и хранение жира продолжа- ются на протяжении всей жизни за счет аккумуляции липидов в жировых клетках, пролиферации существующих адипоцитов или за счет появления но- вых мезенхимальных недифференци- рованных клеток. На рис. 1.9 пред-

Рис. 1.9. Метаболизм подкожного жира.

28

Регулирование жировой массы осу- ществляется лептином — гормоном, секретируемым адипоцитами. Инте- ресно отметить, что в подкожной клет- чатке уровень лептина выше, чем в жире сальника.

1.4. Иннервация кожи

Кожа отличается обильной иннерва- цией с наибольшей плотностью нер- вов и их окончаний в области лица, верхних конечностей и гениталий. Нервные волокна, находящиеся в ко- же, в зависимости от выполняемой функции разделяются на чувствитель- ные, секреторные, сосудодвигатель- ные и моторные.

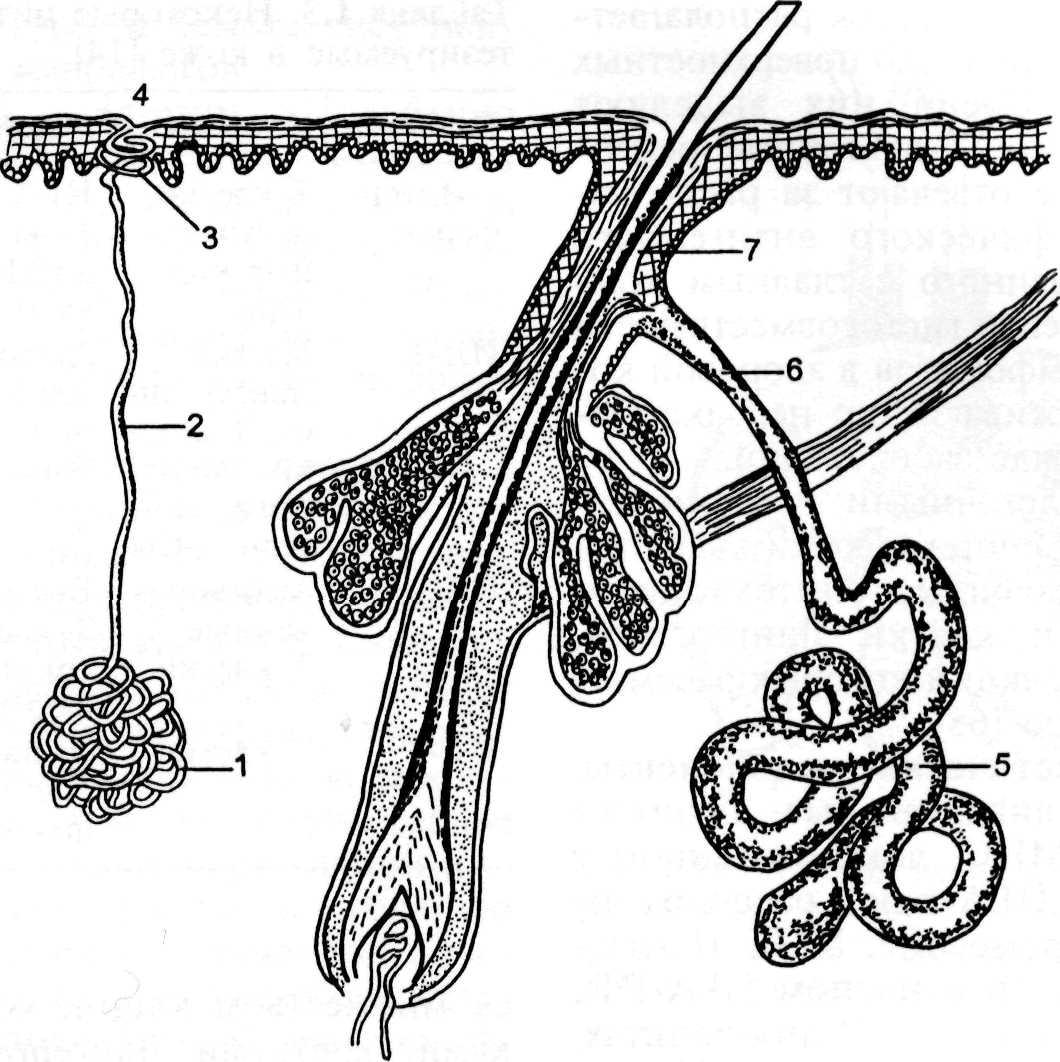

В коже располагается два нервных сплетения: глубокое — в подкожной клетчатке и поверхностное — в сосо- чковом слое. От поверхностного спле- тения отходят ветвящиеся пучки и во- локна ко всем сосочкам кожи, сосудам и придат- кам. Нервные миелино- вые волокна идут к рецепторам, а безмиели- новые — к железам и со- судам кожи [2].

Безмиелиновые волок- на состоят из аксона (нейрита) и оболочки, представленной шван-

Рис. 1.10. Иннервация ко- жи.

1 — свободное нервное окон- чание; 2 — тельце Мейсснера; 3 — свободное нервное окон- чание; 4 — волосяной фолли- кул; 5 — кожный нерв; 6 — тельце Фатера—Пачини.

новскими клетками. Небольшие нерв- ные волокна располагаются в верхних отделах дермы и содержат 1—3 аксона. В более крупных волокнах количество аксонов увеличивается. Миелиновые нервные волокна в отличие от безми- елиновых содержат миелинизирован- ный аксон.

Концевые участки чувствительных (афферентных) волокон называют кожными нейрорецепторами. В зави- симости от типа раздражения они де- лятся на терморецепторы, хеморецеп- торы, механорецепторы и ноцирецеп- торы (болевые рецепторы). Морфоло- гически рецепторы кожи разделяются на свободные и инкапсулированные. Самыми многочисленными и важны- ми, встречающимися во всех слоях дермы, являются свободные нервные окончания (рис. 1.10). Капсулирован- ные нервные окончания (тельца) по своей структуре сходны: все они со- стоят из внутренней луковицы и ок- ружающей ее наружной капсулы [60]. Отличием их друг от друга является специфическая структура многочис- ленных вспомогательных клеток. Сре- ди капсулированных нервных телец различают осязательные тельца Мейс- снера, отвечающие на тактильное воз-

29

действие; колбы Краузе, реагирующие на давление; пластинчатые тельца (тельца Фатера — Пачини), реагирую- щие на давление и вибрацию, и сли- зисто-кожные концевые тельца.

Симпатические моторные нервы контролируют работу потовых желез, артериол и гладкой мускулатуры кожи. Через адренергические волокна про- ходят импульсы в мышцы, поднимаю- щие волосы, и при их стимуляции возникает феномен "гусиной кожи". При стимуляции холинергических нервных волокон усиливается потоот- деление [59].

1.5. Кровеносная и лимфатическая системы кожи

Кожа обильно васкуляризована. Глу- бокие артерии, расположенные в под- кожном жировом слое, имеют ответ- вления, проходящие вверх, где они формируют сплетение на границе со-

сочкового и сетчатого слоев. Из этого сплетения ответвления артерий дости- гают сосочкового слоя и в пределах сосочков локализуются параллельно проекции эпидермальных выростов, где каждое из них образует капилляр- ную петлю, состоящую из артериаль- ной и венозной частей. Вначале дре- наж венозной крови происходит из венозной части этой петли, затем, по мере продвижения в глубь кожи, вены формируют средние кожные и под- кожные венозные сети. В сетчатом и сосочковом слоях дермы находятся также артериовенозные анастомозы, обильно иннервированные и прини- мающие участие в терморегуляции [61, 62].

Отдельного упоминания заслужива- ют специализированные сосудистые тельца — гломусы. Они чаще всего рас- полагаются на кончиках пальцев кис- тей и стоп. Каждое гломусное тельце состоит из венозного и артериального сегментов и короткого канала, кото- рый соединяет артериолу и венулу на-

Рис. 1.11. Вариации кровоснабжения в коже в зависимости от температуры окружающей

среды.

а — низкая температура; б — высокая температура. 1 — капиллярная петля; 2 — поверхностное

сплетение; 3 — глубокое сплетение; 4 — вена; 5 — артерия.

30

прямую, минуя капилляры. Гломусные тельца необходимы для усиления тока крови в коже.' В случае увеличения объема телец появляются болезненные красные доброкачественные гломус- ные образования, обычно локализую- щиеся под ногтями.

Лимфатический дренаж кожи осу- ществляется за счет многочисленных мелких лимфатических сосудов, про- ходящих в сосочковом слое дермы. Затем лимфа аккумулируется в более крупных сосудах, подходящих к реги- ональным лимфатическим узлам.

От степени кровообращения во мно- гом зависит температура кожи. Дила- тация или констрикция дермальных кровеносных сосудов приводят к бы- строму изменению тока крови, кото- рый может изменяться от 1 до 100 мл/мин на 100 г кожи на пальцах и в предплечьях.

Артериовенозные анастомозы нахо- дятся под контролем симпатической вегетативной нервной системы и спо- собствуют поступлению крови к по- верхностным венозным сплетениям, тем самым влияя на температуру кожи. Терморегуляция зависит как от мета- болизма и влияния эндогенных фак- торов, так и от экзогенных факторов, например от температуры окружаю- щей среды, влажности воздуха и т.д. (рис. 1.11).

У здоровых людей температура тела постоянна. Это обеспечивает стабиль- ность большинства биохимических ре- акций, которые иначе проходили бы с непредсказуемым результатом.

1.6. Придатки кожи

Волосы. За исключением ладоней, по- дошв, головки полового члена и пред- дверия влагалища, волосы растут ircr всей поверхности кожи. Тем не менее самое большое количество волосяных фолликулов находится на голове.

В процессе эмбриогенеза волосяной фолликул формируется из эпидерми- са, ответственного за матричные клет- ки и стержень волоса [30, 56]. Дерма

формирует волосяной сосочек с нахо- дящимися в нем кровеносными сосу- дами и нервами.

Различают следующие типы волос:

Лануго — тонкие и длинные воло- сы, образующиеся внутриутробно у плода на 20-й неделе развития. Они обычно исчезают перед рождением, но могут оставаться у недоношен- ных детей.

Пушковые волосы (веллус) — тон- кие короткие окрашенные в светлые тона волосы, растущие практически по всей поверхности тела.

Длинные волосы — более толстые и темные волосы волосистой части го- ловы, бороды и усов, лобка и под- мышечных впадин.

Щетинистые волосы — короткие толстые волосы, располагающиеся в носовых ходах и наружных слуховых проходах, а также в области бровей и ресниц.

Фолликул волоса состоит из дна, рас- положенного от основания фолликула до соединения с мышцей, поднимаю- щей волос, короткого канала, идущего от соединения с мышцей, поднимаю- щей волос, до входа в проток сальной железы, и шейки, проходящей от входа протока сальной железы до во- ронки фолликула.

Дно фолликула включает волосяную луковицу, расположенную над дер- мальным сосочком, мозговое и корко- вое вещество волоса и кутикулу, ок- руженную внутренней и наружной корневой оболочкой (рис. 1.12).

Волосяная луковица образована заро- дышевыми клетками, сходными по строению с клетками базального слоя эпидермиса. Непрерывная пролифера- ция этих клеток обеспечивает рост ) волос и обновление клеток внутренней корневой оболочки. Зародышевые клетки волосяной луковицы взаимо- действуют также и с другими клетка- ми — меланоцитами. В то время как меланоциты базального слоя являются относительно стабильной популяцией, меланоциты в волосяных фолликулах проявляют циклическую активность. В

1 — мозговой слой; 2 — корковый слой; 3 — кутикула; 4 — внутренняя корневая оболочка; 5 -

наружная корневая оболочка; 6 — матрикс; 7 — дермальный сосочек; 8 — капиллярная петля.

волосах, находящихся в стадии роста, количество и активность меланоцитов увеличиваются.

Наружная корневая оболочка имеет строение, идентичное структуре эпи- дермиса, и является его продолжени- ем. Она располагается кверху от кле- ток матрикса волосяной луковицы до входа в проток сальной железы. Наружная корневая оболочка, как и волосяная луковица, содержит мела- ноциты, но главным образом амела- нотические [2]. Тем не менее после повреждения эпидермиса, например после воздействия лазера, фрезы или химического пилинга, инактивные ме- ланоциты могут трансформироваться в меланинпродуцирующие клетки.

Внутренняя корневая оболочка состо- ит из клеток, расположенных кон- центрически и соединенных десмосо- мами. В ней нет меланоцитов и мела- носом.

Кутикула волоса выстлана рядами плотно упакованных эпителиоцитов (наподобие черепицы) и покрывает корковый слой (в жестких волосах).

32

Клетки кутикулы содержат небольшое количество меланосом.

Корковый слой состоит из веретено- образных кератинизированных клеток, расположенных близко друг к другу. Цитоплазма этих клеток заполнена ке- ратиновыми фибриллами и гранулами пигмента в виде меланосом.

Мозговое вещество представлено ороговевающими клетками, заполнен- ными кератином, меланосомами и от- деленными друг от друга пузырьками воздуха или жидкостью.

Непосредственно к фолликулам подходят мышцы, поднимающие во- лосы. При переохлаждении, страхе и эмоциях они сокращаются и волосы принимают вертикальное положение ("гусиная кожа").

У большинства млекопитающих во- лосы или шерсть играют существен- ную роль в выживании, особенно в поддержании необходимой температу- ры тела. У "нагих" людей все обстоит иначе. Несмотря на то что волосы на волосистой части головы выполняют определенную защитную функцию, в

Рис.

1.13. Состояние волосяного фоллику-

ла

в разных стадиях роста волос.

I

— стадия роста (анагенная); II

— переход-

ная

(катагенная) стадия; III

— стадия покоя

(телогенная).

1 — эпидермис; 2 — инфундибу-

люм; 3 —

сальная железа; 4 — мышца, подни-

мающая

волос; 5 — стержень волоса; 6 — мат-

рикс

волоса; 7 — кровеносный сосуд; 8 —

во-

лосяной

сосочек.

Рис.

1.13. Состояние волосяного фоллику-

ла

в разных стадиях роста волос.

I

— стадия роста (анагенная); II

— переход-

ная

(катагенная) стадия; III

— стадия покоя

(телогенная).

1 — эпидермис; 2 — инфундибу-

люм; 3 —

сальная железа; 4 — мышца, подни-

мающая

волос; 5 — стержень волоса; 6 — мат-

рикс

волоса; 7 — кровеносный сосуд; 8 —

во-

лосяной

сосочек.

целом они являются элементом внеш- ней привлекательности и поэтому имеют прежде всего эстетическое зна- чение.

На волосистой части головы нахо- дится приблизительно 100 000 волос, в норме скорость роста волос состав- ляет 0,4 мм/сут [14]. Рост волос про- исходит циклически. Различают 3 ста- дии роста волос (рис. 1.13).

Анагенная стадия длится от 2 до 6 лет, а в области бровей — только 4 мес. Ежедневно в этой стадии нахо- дится 80—90 % волос на голове, при этом приблизительно 50—100 волося- ных фолликулов переходит в ката- генную стадию, продолжающуюся 2—

3 нед. В это время прекращается син- тез белка в волосах и происходит про- движение фолликула к поверхности эпидермиса. В катагенной стадии еже- дневно находится 10—20 % волос, рас- положенных на волосистой части го- ловы.

Телогенная стадия продолжается 2—

4 мес и отличается наличием волос с короткой луковицей. Ежедневно в те- логенной фазе на волосистой части

головы находится менее 1 % волос, а теряется 50—100 волос.

Постоянные эмоциональные стрес- сы, гормональные нарушения, бере- менность и роды, различные сомати- ческие заболевания, общая анестезия способствуют преждевременному вы- падению волос [55].

Ногти состоят из ногтевой пластин- ки и плотного слоя кератина, защи- щающих кончики пальцев [58]. Мат- рицу ногтей составляют делящиеся клетки, которые созревают, кератини- зируются и двигаются к поверхности, формируя ногтевую пластинку (рис. 1.14). Последняя имеет толщину 0,3— 0,5 мм и на пальцах кистей растет со скоростью 0,1 мм/сут, а на пальцах стоп более медленно. Ногтевая плас- тинка располагается на ногтевом ложе. Примыкающие дермальные капилля- ры окрашивают ноготь в розоватый цвет. Белая ногтевая лунка является дистальной частью матрицы. Гипони- хий представляет собой утолщенный эпидермис, лежащий в основании сво- бодного края ногтя.

Сальные железы. Максимальное ко-

3—7590. Ахтямов

33

личество сальных желез находится в области волосистой части головы, на лице, груди и спине. Они практически отсутствуют на коже, лишенной волос. Сальные железы формируются из кле- ток, имеющих эпидермальное проис- хождение, и синтезируют кожное сало. У детей сальные железы мелкие; в пубертатном периоде они увеличива- ются и активизируются. Эти железы наиболее чувствительны к мужским половым гормонам. Кожное сало вы- деляется путем голокринной секре- ции, когда наблюдаются распад клеток и высвобождение их содержимого. По- дробно строение и функционирование сальных желез описаны в главе 11.

Потовые железы расположены в пределах дермы и напоминают трубки, свернутые в клубки. Основная функ- ция этих желез — секреция пота. От- мечается два типа желез: эккринные и апокринные (рис. 1.15).

На поверхности кожи находится примерно 2,5 млн эккринных потовых желез [57]. Они расположены равно- мерно по всей поверхности тела, но наибольшее их количество находится в области лба, на ладонях, подошвах и в подмышечных впадинах. На этих участках работа потовых желез в зна- чительной мере находится под контро- лем ЦНС и зависит от температуры тела и окружающей среды. На других участках секреция пота зависит глав- ным образом от температуры окру- жающей среды. Эккринные потовые железы иннервируются симпатически- ми (холинергическими) нервными во- локнами.

Апокринные потовые железы лока- лизуются в подмышечных впадинах, в промежности и в околососковой об- ласти. Примерно 10% апокринных желез выделяет пот с характерным сильным запахом. Эти железы полу- чили название осмидрических [2]. Концевые отделы осмидрических же- лез содержат крупные секреторные клетки с большим количеством секре- торных гранул и имеют более длинный выводной проток.

Железы, выделяющие пот без запаха (аносмидрические), имеют более ко- роткий выводной проток и небольшо- го размера секреторные клетки с мень- шим количеством секреторных гранул. Потоотделение находится под контро- лем симпатической (адренергической) вегетативной нервной системы.

Потоотделение способствует охлаж- дению кожи за счет испарения пота. В норме в сутки выделяется от 0,5 до 10 л пота; скорость потоотделения может достигать 2 л/ч [14]. Мужчины потеют больше, чем женщины. Уси- ление потоотделения может также на- блюдаться при эмоциональном воз- буждении или приеме острой пищи. Кроме терморегуляции, потоотделение способствует увлажнению рогового слоя кожи.

Изотонический раствор, выделяемый потовыми железами, изменяется в экс- креторной части протока таким обра- зом, что, попав на поверхность кожи, он имеет следующие показатели [14]:

рН от 4,0 до 6,8;

низкая концентрация Na+ (30— 70 мкг/л) и СГ (30—70 мкг/л);

34

1 — секреторная часть эккринной железы; 2 — выводной проток; 3 — акросирингиум; 4 — вы- ходное отверстие протока; 5 — апокринная потовая железа; 6 — короткий проток апокринной железы; 7 — волосяной фолликул.

• высокая концентрация К+ (до 5 мкг/л), молочной кислоты (4— 40 мкг/л), мочевины, аммиака и не- которых аминокислот.

Следует отметить, что токсичные вещества выделяются с потом в крайне незначительных количествах.