- •Коллектив авторов

- •Глава 1. Строение и функции

- •Глава 8. Химический пилинг. -

- •Глава 1

- •1.1. Эпидермис

- •1.3. Гиподерма

- •1.4. Иннервация кожи

- •1.7. Иммунная система кожи

- •Глава 2 старение кожи

- •2.1. Естественное старение кожи

- •2.2. Фотостарение кожи

- •2.3. Методы профилактики старения кожи

- •Глава 3

- •3.2. Основы для наружных средств

- •3.3. Лекарственные формы

- •3.4. Специфические наружные средства

- •Глава 4

- •4.1. Компоненты косметических средств для ухода за кожей

- •4.2. Косметические средства для личной гигиены

- •4.4. Кремы

- •4.5. Декоративная косметика

- •4.6. Камуфлирование дефектов на коже

- •Глава 5

- •5.8. Другие

- •Глава 6

- •Глава 7

- •8.2. Поверхностный химический пилинг

- •8.3. Средний химический пилинг

- •Глава 9

- •Глава 10

- •10.1. Краткий обзор

- •Глава 11 угри (acne)

- •11.3. Тактика лечения

- •11.6. Амбулаторное лечение

- •11.7. Косметические средства

- •Глава 12

- •12.1. Розовые угри (rosacea)

- •12.3. Периоральный дерматит

- •Глава 13 рубцы

- •13.2. Факторы, влияющие на формирование рубца

- •13.3. Клинические варианты рубцов

- •13.4. Лечение келоидных и гипертрофических рубцов

- •Глава 14

- •14.3. Клинические проявления и диагностика впч-инфекции

- •Глава 15 болезни ногтей

- •15.5. Лечение ониходистрофий

- •Глава 16 опухоли кожи

- •16.1. Классификации опухолей кожи

Глава 5

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕРМАТОХИРУРГИИ

С .Н.

Ахтямов

.Н.

Ахтямов

Дерматология — особая специальность, в арсенал которой входят эффектив- ные терапевтические и хирургические методы лечения. К началу XX в., по мере становления дерматологии как отдельной специальности, некоторые заболевания кожи стали лечить хирур- ги. Благодаря такой практике появи- лось новое направление — дерматохи- рургия.

Сегодня дерматохирургия — дина- мично развивающаяся дисциплина, в сферу которой входит широкий круг задач: лечение травм, ожогов, гнойных воспалительных заболеваний кожи и подкожной клетчатки; коррекция раз- личных косметических дефектов, в том числе рубцов любого генеза. Осо- бое внимание уделяется хирургическо- му лечению доброкачественных и ма- лигнизированных новообразований кожи. Это связано прежде всего с увеличением числа больных с мелано- мой, базально- и плоскоклеточным ра- ком и другими опухолями кожи [6, 8, 12, 13].

Хирургическое удаление новообра- зований кожи имеет следующие пре- имущества перед консервативными методами лечения:

более короткий период лечения и восстановления;

локальное воздействие на конкрет- ное новообразование на коже;

отсутствие негативных последствий лучевой терапии, в частности ожо- гов подлежащих костной и хряще- вой тканей (особенно в области носа, ушей, щек и пальцев), остав- ляющих после себя рубцы, которые после длительного латентного пе- риода могут трансформироваться в плоскоклеточный рак;

эффективность в случае длительно

122

существующих опухолей кожи, то- лерантных к лучевой терапии.

Профессионализм врача-дерматохи- рурга зависит от знания им дермато- логии и хирургии, умения виртуозновладеть такими методиками, как дер- мабразия (механическая, лазерная, хи- мическая), пластика дефектов кожи с первичным закрытием раны и всеми видами трансплантации волос и кожи, использование кожных лоскутов и их комбинаций, имплантация инъекци- онных и неинъекционных материалов, хирургия патологически измененных вен, крио-, электро- и лазерная хи- рургия.

Важной составляющей дерматохи- рургии является связь медицинских аспектов с эстетическими последст- виями оперативных вмешательств на коже, так как пациенты становятся все более требовательными не только к качеству лечения, но и к косметичес- ким результатам. Объективный анализ косметических последствий осущест- вляется с помощью качественных, последовательных и стандартных фо- тографий, выполненных до и после операции.

Мы не ставим перед собой задачу в одной главе осветить все нюансы работы дерматохирурга. Наша цель —ознакомить читателя только с основ- ными методами, применяющимися в дерматокосметологии.

5.1. Подготовка пациента к операции

На этапе подготовки пациента к опе- рации необходимо доходчивым, по- нятным языком объяснить ему ее цель и возможный риск. Следует рас-

сказать также и об альтернативных те- рапевтических и неинвазивных хирур- гических методах лечения, таких как лучевая терапия и криодеструкция, об их положительных и отрицательных сторонах. Больного с онкологическим заболеванием кожи информируют о прогнозе и вероятности рецидива или метастазирования опухоли. При пла- нировании операции по косметичес- ким причинам предупреждают о ее реальных возможностях, а не о тех недостижимых результатах, которых нередко ожидает пациент. Такая пред- варительная беседа носит медицинс- кий и юридический характер, поэтому ее результаты должны быть оформле- ны документально.

После получения согласия пациента на операцию необходимо собрать анам- нез, включающий данные об имею- щихся и перенесенных в прошлом за- болеваниях. Особое внимание уделяют заболеваниям сердечно-сосудистой системы и ЦНС, эндокринным нару- шениям и инфекционным болезням, прежде всего гепатиту и ВИЧ-инфек- ции. Кроме того, следует подробно расспросить пациента о наличии ал- лергических реакций, например, на местные анестезирующие и аналгези- рующие средства, антибиотики, анти- септики и т.д. Учитывают также ин- дивидуальные особенности заживления ран и отмечают наличие гипертрофи- ческих или келоидных рубцов.

Стандартные лабораторные иссле- дования включают общий клиничес- кий и биохимический анализы крови, исследование свертывающей системы крови, серологические исследования на сифилис, ВИЧ-инфекцию и гепа- тит, определение уровня сахара в крови.

Одна из основных мер профилак- тики осложнений хирургического вме- шательства — максимальное уменьше- ние количества патогенных и услов- но-патогенных бактерий на поверх- ности кожи. С этой целью пациенту предлагают утром в день операции тщательно побриться и вымыть голо- ву, поскольку волосы нередко обсеме-

нены различными микроорганизмами (брить брови не следует, так как они очень медленно растут).

Операционное поле дважды обраба- тывают стерильными салфетками, смоченными в растворе антисептика (препараты йода, спиртовые растворы, хлоргексидин и др.). При большой площади планируемой операции рас- твор антисептика наносят не только на удаляемый дефект, но и на окру- жающие участки кожи. Во время хи- рургических манипуляций и последу- ющего ушивания раны они должны находиться под контролем, чтобы не произошло искажения, например но- са, губ или век |6].

При отсутствии обсеменения по- верхности кожи патогенными микро- организмами в профилактическом приеме антибиотиков внутрь нет не- обходимости. Он целесообразен при оперативном вмешательстве на участ- ках, наиболее подверженных такому обсеменению, например в полости рта, аногениталыюй области или в подмышечных впадинах|9J.В случаеинфицирования кожи или раневой по- верхности антибиотики назначают в обязательном порядке с учетом чувст- вительности к ним микроорганизмов.

Профилактика осложнений также включает умелое проведение хирурги- ческих манипуляций, качественный гемостаз и поддержание необходимого уровня кровоснабжения [48].

Выбор хирургических инструментов и шовного материала следует прово- дить с учетом планируемой операции. В основном используют относительно миниатюрные малотравматичные ин- струменты, имеющие гладкую захва- тывающую поверхность, например специальные одинарные или двойные крючки для кожи, миниатюрные типы пинцетов, иглодержателей и зажимов, очень острые лезвия № 10, 11, 15 и 15С, ножницы разного типа, медицин- ские пробойники для биопсии и кю- ретки. Для точного отсечения шовного материала и его удаления идеально подходят изогнутые ножницы Рихтера.

123

5.2. Анестезия

Выбор средства для анестезии и спо- соба его применения при большинст- ве дерматохирургических операций зависит от врача и пожеланий паци- ента. При этом учитывают не только технические аспекты и объем опера- ции, но и эмоциональный настрой пациента. В целом более качествен- ные результаты и меньшие осложне- ния, особенно у больных с сердечно- сосудистой или дыхательной недоста- точностью, обеспечиваются локаль- ной или регионарной анестезией.

Локальная анестезия. Одно из пре- имуществ локальной анестезии — воз- можность общения с пациентом во время операции. Это особенно важно при операции на участках, располо- женных рядом с близко проходящими крупными нервами и сосудами. Не- удобством является то, что введение локального анестетика ведет к увели- чению объема тканей, что может за- труднить точное удаление дефекта ко- жи [22].

Качественные локальные анестети- ки оказывают быстрое и продолжи- тельное действие, достаточное на все время проведения операции, а их ток- сические и аллергенные свойства ми- нимальны. Этим критериям соответ- ствует большая часть амидных локаль- ных анестетиков. В дерматохирургии особенно популярны лидокаин, мепи- вакаин и прилокаин, прежде всего из- за небольших доз, обеспечивающих длительную анестезию. При необходи- мости дополнительное обезболивание осуществляют через 30 мин введением до 25 % от первоначального объема анестетика, но так, чтобы суммарная доза не превышала предельно допус- тимого количества [20].

Дополнительное применение сосу- досуживающих средств типа адренали- на, например эпинефрина, дает вре- менный эффект вазоконстрикции и уменьшает кровотечение во время опе- рации. Вазоконстрикция также уско- ряет начало действия и увеличивает

продолжительность обезболивающего эффекта анестетика.

Основное неудобство сосудосужива- ющих препаратов — усиление крово- течения после окончания их действия. По этой причине не рекомендуют при- менять адреналин и эпинефрин для анестезии пальцев, полового члена, носа и ушей. Еще важнее избегать их применения у пациентов с диабетом, болезнями периферических артерий и сердечно-сосудистой системы, у боль- ных с глаукомой и у беременных.

Аллергические реакции, обуслов- ленные локальными амидными анес- тетиками, встречаются очень редко. Гораздо чаще побочные реакции воз- никают при их передозировке и про- являются в виде парестезии, повышен- ной чувствительности к свету и запле- тающейся речи. В более тяжелых слу- чаях могут наблюдаться сердечно-со- судистый криз и остановка дыхания [21]. Поэтому следует строго придер- живаться рекомендуемых дозировок анестетика (табл. 5.1).

Криоанестезия. Криовоздействие да- ет кратковременный поверхностный обезболивающий эффект, как прави- ло, достаточный для выполнения мел- ких дерматологических операций, на- пример кюретажа себорейных кера- том, дермабразии на небольших участ- ках кожи, удаления бородавок и папиллом и т.д. Для криоанестезии чаще применяют хлорэтил или фтор- этил в течение 5—10 с. Потенциальные побочные эффекты при этом развива- ются редко и включают гипо- и ги- перпигментацию кожи, травмирование холодом подлежащей надкостницы и длительную эритему.

Анестезия топическими препаратами. Комбинация 2,5 % раствора лидокаина и 2,5 % раствора прилокаина в спе- циальной кремовой основе (крем ЭМЛА) является относительно эффек- тивным местноанестезирующим сред- ством. ЭМЛА используют при многих мелких хирургических вмешательствах на коже, например при удалении кон- тагиозного моллюска, папиллом и бо- родавок, кюретаже себорейных и ак-

124

Таблица 5.!. Классификация локальных анестетиков [31]

|

Анестетик |

Тип |

Время, через кото- рое начинает дей- ствовать |

Максимальная доза для взрос- лых, мг* |

Максимальная доза для де- тей, мг на 1 кг массы тела |

Время дей- ствия, мин |

|

Про каин |

Эфир |

Длительное |

500 |

2,0 |

15-30 |

|

Мепивакаин |

Амид |

3—5 мин |

300 |

4,0 |

30-120 |

|

Лидокаин |

» |

3—5 мин |

300 |

7,0 |

45-120 |

|

Прилокаин |

» |

Менее 3—5 мин |

400 |

5,7 |

30-120 |

|

Зтидокаин |

» |

3—5 мин |

300 |

4,2 |

120-180 |

|

Бупивакаин |

» |

3—5 мин |

175 |

2,0 |

120-180 |

* Максимальная разовая доза для взрослого человека с массой тела 70 кг.

типических кератом и т.д. Кроме того, этот метод анестезии нередко исполь- 1уют при поверхностных лазерных шлифовках. Крем следует наносить только под повязку (можно использо- вать тонкую целлофановую пленку) слоем 1—2 мм на 60—90 мин. Глубина анестезии в этом случае достигает 2— 3 мм [24]. Препарат противопоказан в случае аллергических реакций на лю- бой из его компонентов.

Инфильтрационная анестезия раз- личных образований на коже — наи- более распространенная и безопасная форма обезболивания в дерматохирур- гии. Препарат вводят интрадермально по краям операционного поля вееро- образно в нескольких точках (рис. 5.1). Непосредственно в элемент анестетик не вводят. Такой подход к инфильт- рационной анестезии уменьшает даже теоретический риск распространения малигнизированной опухоли вследст- вие травмирования иглой и возмож- ного перемещения злокачественных клеток по следовому каналу иглы. Кро- ме того, облегчается гистологическая оценка иссеченной опухоли из-за от- сутствия в ней отека от введенного анестетика [32].

При планировании подрывающего разреза производят более обширную инфильтрацию вплоть до уровня фас- ции.

В волосистую часть головы локаль- ный анестетик (например, лидокаин) вводят в комбинации с адреналином, так как эта область сильно васкуляри-

зована. Для кровоостанавливающего и обезболивающего эффекта комбини- рованный раствор анестетика следует вводить как в подкожную клетчатку, так и в область ниже надчерепного апоневроза.

Тумесцентная анестезия предназна- чена прежде всего для регионарной анестезии больших по площади участ- ков кожи и подкожной клетчатки. По-

Рис. 5.1. Локальная инфильтрация анесте- тиком.

1 — первая инъекция; 2 — повторное введе- ние иглы в уже обезболенную ткань.

125

Анестетик (лидокаин или прилока- ин) разводят в больших объемах физиологического раствора до кон- центрации 0,05—0,1 % с добавлением адреналина, бикарбоната натрия и три- амцинолона ацетонида. При липосак- ции максимальная доза лидокаина составляет 7 мг/кг, но может быть увеличена до 35 мг/кг. В случае при- менения прилокаина безопасно ис- пользовать дозу 32—35 мг/кг.

При тумесцентной анестезии под- кожную клетчатку обширно инфильт- рируют до полного обезболивания не- обходимой площади кожи. Инъекцию производят с помощью либо шприца, либо автоматизированной инфузион- ной системы со скоростью потока 50— 500 мл/ч (при липосакции — с большей скоростью) [31]. Отечность ткани и дей- ствие адреналина вызывают вазоконстрикцию, которая предотвращает кровотече- ние во время операции.

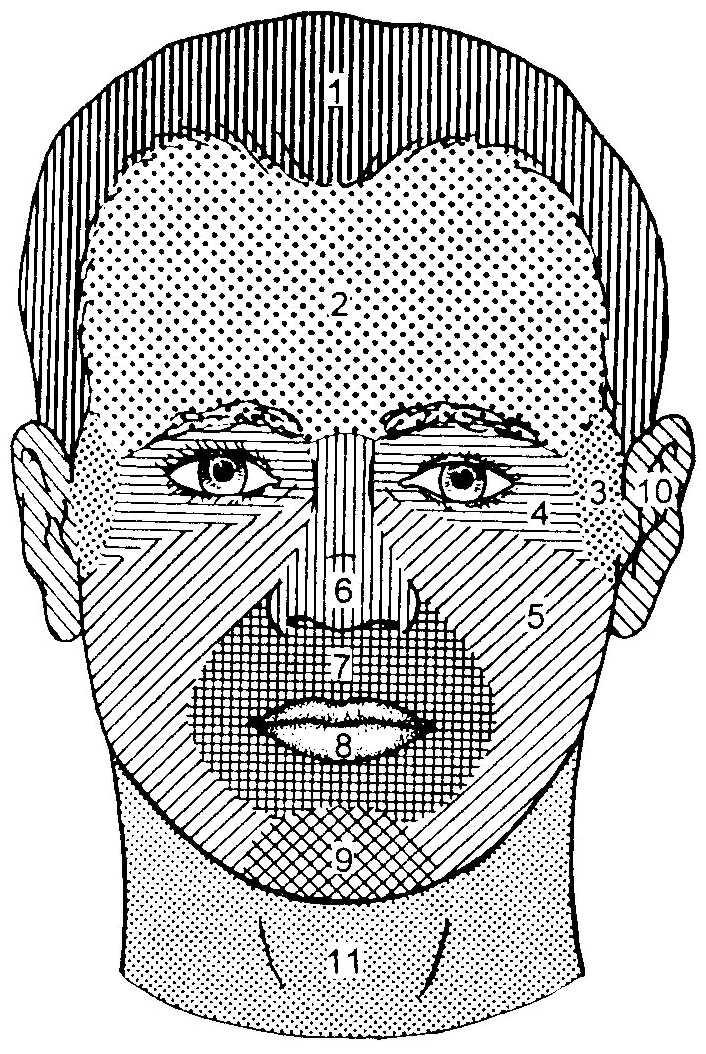

Суть регионарной анесте- зии заключается во введениианестетика локально в коли- честве 1—2 мл вокруг чувст- вительного нерва, который иннервирует место прове- дения операции. Такой вид анестезии используют на лице, пальцах и на половыхорганах у мужчин. На лице анестезию производят в мес- тах выхода ветвей тройнич-ного нерва (рис. 5.2).

При регионарной анес- тезии пальцев кисти реко- мендована методика Оберс-

Рис. 5.3. Блокада пальца кисти, а — место введения анестетика; б—г — варианты расположения иглы. 1 — инфильтрированная кожа; 2 — пальцевая артерия; 3 — пальцевой нерв.

Рис. 5.2. Точки введения анестетика в петви тройничного нерва.

та (рис. 5.3 и 5.4). Иглу вводят в кожу на тыльной поверхности кисти и пере- мещают вентрально так, чтобы анес- тетик проник по обеим сторонам ос- нования пальца и блокировал его дор- сальный и ладонный нервы.

126

При иссечении какого-либо образо- вания или взятии биопсии в области нижних и верхних конечностей для до- стижения максимального обезболиваю- щего эффекта используют жгут. При этом давление жгута на верхних конеч- ностях должно составлять 250 мм рт. ст., а на нижних — 400 мм рт. ст. На пальце в качестве жгута можно применить ко- лечко, сделанное из резиновой перчатки.

На половом члене перетягивание жгутом не производят и обезболивание начинают с инъекции анестетика в спинку члена, блокируя его дорсальныенервы с обеих сторон. При этом иглу перемещают по плоскости ниже кожи, но выше фасции полового члена.

Общую анестезию должен проводить только анестезиолог и только при боль- ших дерматохирургических операциях.

Рис. 5.4. Точки блокады нервов пальцев, а — в основании пальцев и в пястной области; б — на тыльной поверхности кисти.

5.3. Линии разрезов кожи

Выбор направления линий разреза ва- жен как в функциональном, так и в эстетическом отношении. Желательно производить разрез в пределах естест- венных складок кожи и морщин. Если морщины не выражены или их нет вообще, разрезы должны проходить по ходу линий, уменьшающих напря- женность кожи (линии Лангера; рис. 5.5). Эти линии часто соответствуют направлению складок кожи или мор- щин и проходят под прямым углом к векторам сокращения подлежащих мускулов.

Линии, уменьшающие напряжен- ность кожи, отражают функциональ- ную активность кожи во время дви- жения различных частей тела и мими- ку лица. Направление этих линий можно установить, если сжать кожу большим и указательным пальцами.

Другой способ сделать послеопера- ционные рубцы менее заметными — разместить линии разреза по границам эстетических и анатомических зон, та- ких как красная кайма губ, носогуб- ные складки, область под нижней че- люстью, подбородком, за ушами, по ходу бровей или в волосистой части головы.

Разрез следует производить, держа скальпель вертикально к поверхности кожи, а не под косым углом. Исклю- чение составляют область бровей и волосистая часть головы, где разрезы производят под углом параллельно на- клону волос, чтобы избежать повреж- дения волосяных фолликулов.

В областях с высокой плотностью и активностью сальных желез, таких как Т-зона лица, у пациентов с акне и розацеа рана от разреза может рас- ширяться независимо от того, на- сколько аккуратно и точно произведе- на операция. Об этом следует предуп- редить пациента заблаговременно. При хирургическом разрезе на лице следует остерегаться повреждения вет- вей лицевого нерва, выходящего из околоушной железы и проходящего над скуловой дугой в височную об-

127

Рис. 5.5. Направление линий Лангера.

Основные эстетические зоны на ли- це включают волосистую часть головы, лоб, виски, веки и брови, щеки, пе- риоральную область и губы, рот, под- бородок, ухо и шею (рис. 5.6).

В пределах каждой из эстетических зон отмечаются похожие поверхност- ные характеристики кожи: микроре- льеф, цвет, размер пор, качество и количество волос, сосудистая сеть и иннервация [17, 55|. Дерматохирурги- ческие операции, при которых плани- руется большая площадь иссечения кожи и потребуется закрытие раны с

128

Рис. 5.6. Эстетические зоны на лице.

I — волосистая часть головы, 2 — лоб; 3 — ви- сочная область; 4 — периорбитальная область; 5 — щеки; 6 — нос; 7 — периоральная об- ласть; 8 — губы; 9 — подбородок; 10 — уши;

I1 — шея.

помощью кожного лоскута, выполня- ются в границах только одной эстети- ческой зоны с возможным затрагива- нием только соседних примыкающих зон, имеющих похожую структуру. Со- блюдение этого правила позволяет до- стичь хороших функциональных и эс- тетических результатов.

5.4. Наложение швов

Соединение краев раны осуществля- ется различными способами, но наи- более часто — с помощью хирургичес- кой иглы и шовного материала. Важ- ными условиями являются отсутствие сильного натяжения при сопоставле- нии краев раны, их достаточное кро- воснабжение и отсутствие признаков инфицирования или некроза тканей. Выбор шовного материала. Шовный

материал находится и контакте с тка- нями достаточно продолжительное время и поэтому должен быть проч- ным, стерильным, биосовместимым, эластичным, гибким и надежным в узле. В зависимости от целей операции и свойств тканей, составляющих края раны, обычно последовательно приме- няют нити разных видов. Различают биологические и синтетические шов- ные материалы. По своей структуре они разделяются на монофиламент- ные, полифиламентпые и комбиниро- ванные, а в зависимости от способ- ности к биодеструкции — на рассасы- вающиеся и нерассасывающиеся [2).

Биологические рассасывающиеся шовные материалы изготавливают из кишок животных, полигликолевой кислоты (дексон) и сополимера лак- тида и гликолида (викрил). Такие ма- териалы в тканях человека разруша- ются фагоцитами в течение 2 нед. Покрытие шовного материала солями хрома задерживает этот процесс и спо- собствует более длительному его со- хранению. Другая модификация био- логического шовного материала — бы- строрассасывающийся материал. Он разрушается в течение 4—7 дней и широко используется в дерматохирур- гии. Недостатком при его использова- нии является более выраженная вос- палительная реакция.

Синтетические рассасывающиеся материалы в зависимости от типа гид- ролизируются в течение 60—120 дней. Применение таких материалов в отли- чие от биологических обычно приво- дит к менее выраженным воспалитель- ным реакциям в подкожной клетчатке.

Преимущество рассасывающихся шовных материалов заключается в том, что их можно не удалять, недо- статком является тенденция к образо- ванию заметных рубцов на коже. Поэ- тому рассасывающиеся нити прежде всего используют для шва в подкож- ной ткани, где они хорошо скрыты [П,39].

Нерассасывающиеся шонные мате- риалы (шелковые, нейлоновые, и по- липропиленовые нити) не растворяют-

129

ся в тканях, индуцируют незначитель- ную воспалительную реакцию и по- этому при своевременном удалении оставляют менее заметные рубцы. Шелковые нити часто используют при операциях на веках и губах. Нейлоно- вые мононити представляют собой шовный материал общего назначения, а полипропиленовые характеризуются высоким пределом прочности. Они оптимальны для выполнения внутри- кожных швов. В целом рассасываю- щиеся шовные материалы целесооб- разно использовать внутри раны, а нерассасывающиеся —для сшивания кожи.

Калибровка шовного материала по- добна калибровке инъекционных игл: чем больше номер, тем меньше диа- метр нити (табл. 5.2). Диаметр нити колеблется в широком диапазоне — от 1 мм (очень большой, равный диамет- ру толстой лески для рыбалки) до 0,1 мм (самый тонкий, равный диаметру пушкового волоса человека). Для шва на лице обычно применяют нити раз- мера 4/0 или 5/0, при особо прецизи- онных операциях — 6/0. Ушивание ран тонкой нитью способствует умень- шению риска образования заметных

Таблица 5.2. Размер шовного материала

|

Условный размер в со- ответствии с Американ- ской фарма- копеей (USP) |

Метрический размер в со- ответствии с Европейской фармакопеей (ЕР) |

Диаметр нити, мм |

|

6/0 |

0/7 |

0,070-0,099 |

|

5/0 |

1 |

0,100—0,149 |

|

4/0 |

1,5 |

0,150-0,199 |

|

3/0 |

2 |

0,200-0,249 |

|

2/0 |

3 |

0,300-0,339 |

|

0 |

3,5 |

0,350-0,399 |

|

1 |

4 |

0,400-0,499 |

|

2 |

5 |

0,500-0,599 |

|

3,4 |

6 |

0,600-0,699 |

|

5 |

7 |

0,700—0,799 |

|

6 |

8 |

0,800—0,899 |

|

7 |

9 |

0,900—0,999 |

|

8 |

10 |

1,000—1,099 |

рубцов, нежелательных на лице. В тех областях тела, где косметические де-фекты не имеют особого значения, можно использовать нити размера 2/0 или 3/0, которые проще в обращении и надежнее [2, 7, 521.

Хирургические иглы. При дерматохи- рургических операциях используют два типа игл — изогнутые и прямые. При применении изогнутой иглы не- обходимы зажим и иглодержатель, дляпрямой иглы они не требуются. Тем не менее ушить рану на коже прямойиглой достаточно трудно и нередко опасно, так как можно случайно по- вредить собственные пальцы. Поэто- му, как правило, используют болеебезопасные и удобные изогнутые ре- жущие или колющие иглы либо изо- гнутые иглы круглого сечения.

Режущие иглы имеют очень острый кончик треугольного сечения, кото- рый легко проникает в кожу. Такие иглы оптимальны для ушивания ран на коже.

Колющие иглы круглого сечения го- раздо меньше травмируют ткани и ис- пользуются в основном в глубоких слоях, реже на коже, поскольку ими труднее сделать прокол.

Хирургические иглы также разделя- ют на одно- и многоразовые, с откры- тым или закрытым ушком и иглы без ушка, непосредственно переходящие в нить. При наложении швов на лице и кистях рук чаше всего используют тон- кие упругие прочные иглы-нити. Они намного острее многоразовых обыч- ных игл. В системеEthiconтакие иглыимеют приставку Р или PS (пласти- ческая хирургия), а в системах Davis и Geek — обозначения PR (пластичес- кая) и PRE (реконструктивная хирур- гия). Для общей практики можно ис- пользовать и усеченные иглы FS (для кожи), но они могут оставлять более заметные отметины на коже |11, 44|.

Принцип наложения швов на кожные раны. Во время ушивания раны на коже с целью ускорения взаимопро- никновения клеточных элементов и волокон края раны сопоставляют та- ким образом, чтобы добиться тесного

130

Рис. 5.8. Узловой шоп.

прижатия друг к другу их дермальных участков. В случае инвертирования краев (т.е. когда края раны завернуты внутрь и соприкасаются друг с другом эпидермальными участками) рана за- живает значительно медленнее.

В большинстве областей тела, кроме лица, кожные швы размещают на расстоянии 3—4 мм от краев раны и 5—10 мм друг от друга; на лице этирасстояния составляют соответственно 2-3 и 3—5 мм [50].

Правильный выбор типа шва опти- мизирует процесс заживления и зави- сит от множества условий: от глубины, площади, локализации, инфицирован- ности раны, а также от возраста, пола пациента, сопутствующих заболеваний и т.д. |1|.

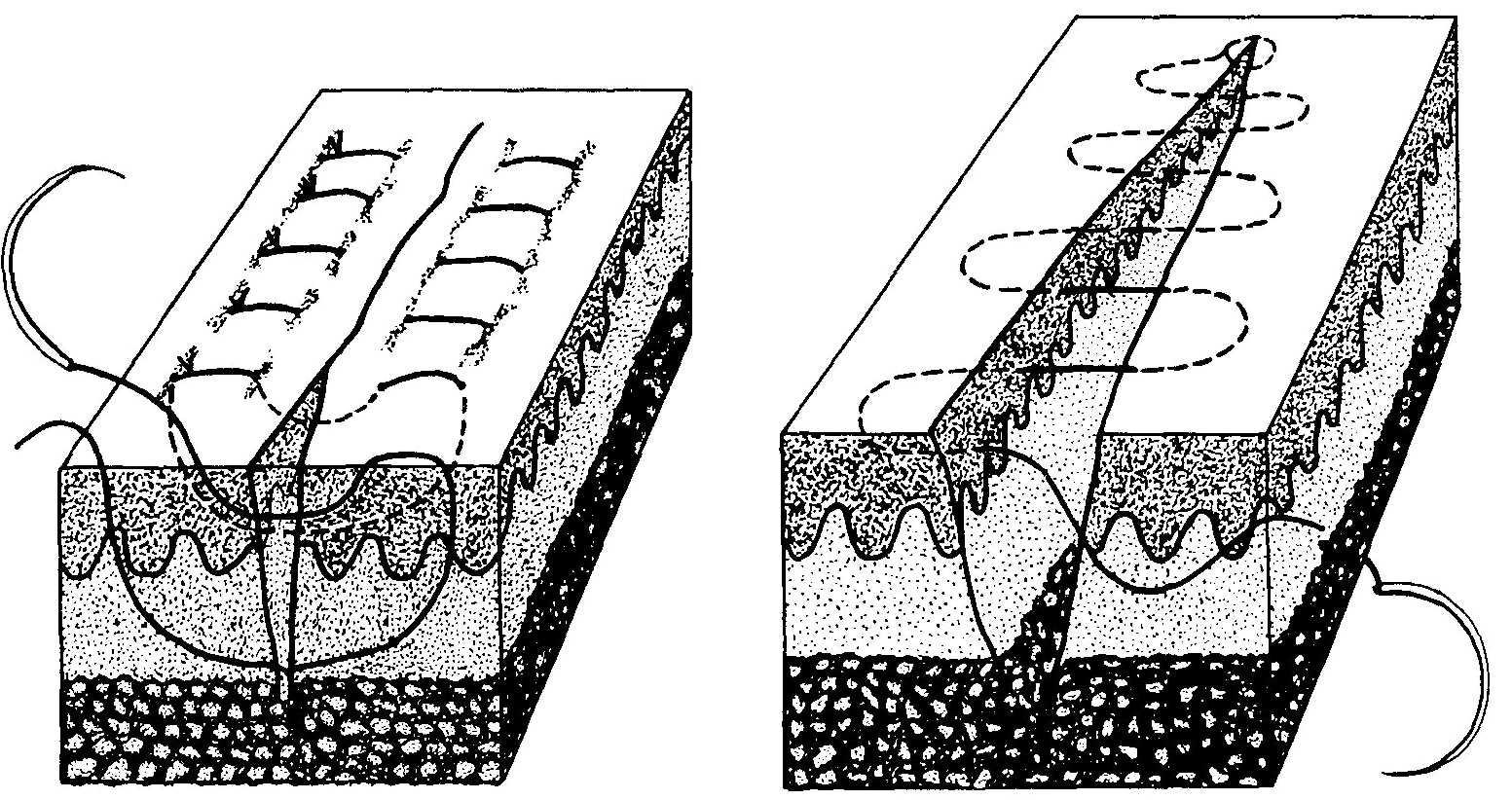

Скрытый подкожный шов уменьша- ет напряженность по линии разреза, а также используется для закрытия "мертвого" пространства, предотвра- щая образование гематом и развитие инфекции (рис. 5.7).

Сначала края раны сближают шва- ми, широко захватывающими подкож- ную клетчатку. Затем накладывают не- прерывный внутрикожный шов. Для этого дерму прошивают через опреде- ленные промежутки строго параллель- но поверхности кожи на одинаковой глубине. Обычно используют рассасы- вающийся шовный материал.

Узловой шов. Хирургическим пинце- том фиксируют один из сшиваемых краев раны. Вкол иглы производят на той же стороне. Прошивают край ко- жи и подкожной клетчатки. Пинцетом фиксируют край кожи на другой сто- роне и прокалывают его иглой. При этом введение и выведение иглы вы- полняют по одной линии строго пер- пендикулярно к линии разреза таким образом, чтобы расстояние от краев и глубины раны не превышало 2—3 мм (на лице). Затягивание шовной нити и завязывание в узел производят над точками вкола, но не над самой раной. Такие швы при закрытии ран наибо- лее надежны: при разрыве одной нити остальные продолжают удерживать края раны (рис. 5.8).

Вертикальный "матрацный" шов— прерывистый шов, при наложении ко- торого иглу вынимают из ткани на той же стороне, на которой вводят. При этом нить ложится перпендикулярно краям раны. Следующий стежок про- изводят на другом крае (рис. 5.9). Наложение такого шва позволяет хо- рошо сопоставлять края раны.

"Бегущий" внутрикожный шов вы- полняют по S-образному шаблону, когда нить остается в той же самой плоскости дермы с обеих сторон ра- ны (рис. 5.10). Преимуществом таких

9*

131

Рис.

5.12. Внутрикожный непрерывный

шов.

Рис. 5.11. Непрерывный шов по Мульта- нонскому.

швов является то, что они практичес- ки не оставляют следов на коже.

Непрерывный обвивной шов по Мулъ- тановскому выполняют кетгутом и применяют для сшивания позадиуш- ных ран у детей и ран на волосистой части головы. При этом каждый сте- жок захлестывается петлей, благодаря "чему натяжение нити не передается на

ранее наложенные стежки (рис. 5.11). Наложение такого шва позволяет до- стичь удовлетворительного космети- ческого результата и быстро восстано- вить микроциркуляцию в краях раны

[4].

При наложении внутржожного не- прерывного шва (рис. 5.12) его длина не должна превышать 6 см, что уско- ряет процесс заживления и позволяет удалить швы через 6—8 сут.

Способы завязывания узлов подраз- деляются на ручные и с применением инструментов. Наиболее легко и бы- стро завязывается руками простой узел, но он быстро теряет скрепляю-

132

Рис. 5.14. Морской узел.

Соединение краев раны с помощью степлера можно осуществить тантало- выми, титановыми или пластмассовыми скреп- ками. Главное преиму- щество скрепок перед шовной нитью — высо- кая скорость соединения, что особенно важно при закрытии ран с сильным кровотечением (напри- мер, в области волоси- стой части головы). Тем не менее скрепки неред- ко оставляют более за- метные следы на коже, чем нити, поэтому их не- желательно применять на лице [50].

Рис. 5.15. Завязывание узла с помощью зажима. Объяснение в тексте.

Вначале края раны (при необходи- мости зажимом или пинцетом) разво- рачивают так, чтобы сопоставить внут- ренними сторонами. Центр степлера (обычно он отмечен стрелкой на уст- ройстве) устанавливают на линии со- единения краев раны. Прокол кожи скрепкой осуществляют сжатием руч- ки степлера без давления инструмента на кожу (рис. 5.16). Затем разжимают ручку и перемещают степлер на не- сколько миллиметров назад, чтобы отделить скрепку от инструмента. Скрепки должны отстоять друг от дру- га на 7—10 мм. Удаление скрепок после заживления производят с помо- щью зажима, которым их вытягивают.

При небольших ранах для соедине-

133

Рис. 5.16. Соединение краев раны с помо- щью степлсра.

Рис. 5.17. Соединение краен раны с помо- щью полосок лейкопластыря, а — закрытие раны клейкими полосками; б — клейкие полоски удерживают края заживаю- щей раны после удаления швов.

ния их краев можно воспользоваться специальнымиполосками из синтети- ческого клейкого материала. Они по- могают избежать образования грубых послеоперационных рубцов, не требу- ют предварительного обезболивания краев раны; их можно использовать после удаления швов для удерживания заживающих краев раны вместе. Для того чтобы склеить рану, вначале ос-

торожно соединяют края кожи паль- цами или зажимом, затем перпенди- кулярно краям раны накладывают клейкие полоски таким образом, что- бы на каждой стороне раны распола- галось как минимум 2—3 см (рис. 5.17). Полоски наклеивают на рассто- янии нескольких миллиметров друг от друга и оставляют на несколько дней.

Снятие швов. Какого-либо точноопределенного срока для снятия швов нет. Тем не менее можно придержи- ваться некоторых временных принци- пов. Так, например, на лице шов оставляют от 4 до 6 дней, на шее — от 6 до 10 дней, на спине — от 10 до 14 дней, на передней брюшной стенке — от 7 до 10 дней, на ниж- них и верхних конечностях — от 10 до 18 дней |31|.

Если швы находятся на коже в те- чение 7—10 дней, их удаление обычно выполняется легко и не причиняет особых неудобств. Прежде всего это касается простых швов, когда разрез нити производится в центре заживаю- щей раны. Для этого используют ма- никюрные ножницы или лезвие скаль- пеля № 11, после чего нити вытяги- вают зажимом по направлению к ли- нии разреза. Удалить матрацные швы несколько труднее. Вначале необходи- мо захватить узел и немного его при- поднять так, чтобы между кожей и швом образовалось небольшое про- странство. Затем под узлом рассекают одну пить и мягко вытягивают весь стежок, захватывая узел зажимом или пинцетом. Для удаления непрерывных швов нить разрезают в нескольких местах, затем осторожно вытягивают, захватывая концы нити зажимом или пинцетом.

5.5. Взятие биоптатов кожи

Биопсия кожи — важный этап диа- гностики дерматозов, особенно опухо- левой природы, поэтому взятие био- птатов кожи является наиболее рас- пространенной хирургической опера- цией в практике дерматокоемстолога.

134

Правильно взятый образец ткани ко- жи дает ценную информацию, в то время как биоптат из элемента, неха- рактерного для данного дерматоза, или из очень застарелого, либо, на- оборот, только что развившегося ска- рифицированного, может быть беспо- лезным для качественного гистологи- ческого исследования [46].

Отправленный на гистологическое исследование биоптат должен сопро- вождаться краткой выпиской из исто- рии болезни, где следует указать воз- раст пациента, клинические особен- ности заболевания, проводимое ранее лечение и участок, из которого был взят образец ткани. Гистологический диагноз, не подкрепленный необходи- мой клинической информацией, мо- жет ввести в заблуждение.

При взятии биоптатов из элементов на коже в основном выполняют иссе- чения в виде эллипса, с помощью перфоратора и тангенциально.

Планирование биопсии. Любые не- обычные новообразования желательно сфотографировать до биопсии. Следу- ет заранее обговорить с патоморфоло- гом размер биоптата, необходимый для исследования, и получить фикси- рующие растворы. При выборе метода взятия биоптата необходимо придер- живаться следующих правил.

Биопсия может быть инцизионной, когда берут только часть поражен- ной ткани, и эксцизионной, пред- усматривающей полное иссечение элемента для гистологического ис- следования.

При большинстве дерматозов био- птат берут из полностью сформиро- вавшегося, нескарифицированного и неинфицированного элемента.

Важно, чтобы биоптат содержал край элемента, часто являющийся наиболее активной его частью, на- пример при кольцевидной эритеме.

При буллезных дерматозах биоптат берут только из свежих пузырей или из предбуллезных уртикарных эле- ментов, развившихся менее 24 ч назад. Гистологическое исследова-

ние более старых пузырей может привести к ошибкам в диагностике.

При необходимости использования метода прямой иммунофлюоресцен- ции образца ткани от больного с пузырчаткой биоптат берут с захва- том видимо здоровой кожи вокруг элемента. Для диагностики герпети- формного дерматита методом пря- мой иммунофлюоресценции взятие биоптата производят на любом участке видимо здоровой кожи.

При подозрении на васкулит био- птат берут с участка кожи выше колена, так как сосудистая сеть го- лени часто патологически изменена вследствие венозной гипертензии и стаза.

При подозрении на кератоакантому образец ткани берут глубоко из но- вообразования, включая края и центр опухоли, а также прилегаю- щую здоровую кожу.

При подозрении на базально-кле- точный рак и планировании удале- ния опухоли кюреткой биопсию с помощью перфоратора никогда не производят.

При подозрении на мсланому для установления точного гистологичес- кого диагноза предпочтительна экс- цизия, а не инцизия новообразова- ния.

При взятии биоптата некоторые ав- торы рекомендует соблюдать следую- щие правила местной анестезии [8]:

вводить анестетик следует только подкожно, чтобы предотвратить ис- кажение анатомического рельефа;

при подозрении на пигментную кра- пивницу комбинированный анесте- тик следует вводить вокруг биопси- руемого элемента, а не непосредст- венно в него, так как сочетание ли- докаина с адреналином может вы- звать дегрануляцию тучных клеток и сильный отек.

Взятие биоптата эллипсовидным ис- сечением выполняется с целью гисто- логического исследования всего эле- мента, в том числе его краев, а также

135

Рис. 5.18. Участки эллипсовидного иссече- ния кожи на лице.

для оценки полной архитектоники но- вообразования. Этот способ применя- ют для взятия образца подкожной ткани, а также при узловой эритемы, узловом васкулите; для взятия образца ткани для дополнительного культу- рального, иммунофлюоресцентного, электронно-микроскопического ис- следования.

Техника проведения процедуры. Эл- липсовидное иссечение планируют с учетом участка кожи и расположения кожных складок и морщин.

Лицо. Естественные морщины и складки легко заметить у пожилых людей; у молодых они видны, если попросить их улыбнуться, нахмурить- ся, поднять брови, сильно зажмурить глаза, сложить губы трубочкой и т.д. На рис. 5.18 показаны участки эллип- совидного иссечения с учетом распо- ложения кожных складок и морщин на лице.

Конечности. Кожу полностью рас- слабленной конечности берут в склад- ку и легко определяют направление разрезов. Иссечение элементов, распо- ложенных на сгибательных поверхнос-

тях верхних и нижних конечностей, производят поперечно, а на разгиба-тельных — вдоль их оси.

Туловище. Для определения направ-ления разрезов можно ориентировать- ся на линии Лангера. Если нет уве- ренности относительно их направле- ния, то иссечение элемента произ- водят вкруговую на предварительно растянутой коже. Из-за растяжения кожи рукой хирурга рана будет круг- лой, а после прекращения растяжения раневое пространство приобретет эл- липсовидную форму.

После того как определено направ- ление разреза, с помощью маркера на коже рисуют эллипс, по контуру ко- торого будут производить иссечение. Такую методику иссечения называют также веретенообразной. Верхушеч- ный угол эллипса составляет прибли- зительно 30°. Ось иссекаемого участка зависит от расположения складок ко- жи и краев элемента. Если отношение длины к ширине при веретенообраз- ном иссечении меньше 4:1 или одна сторона длиннее другой, в углах заши- той раны может развиться избыточная ткань — "собачьи уши", которые принебольших размерах самостоятельно выравниваются и сглаживаются, по- скольку рана подвергается сокраще- нию; при больших размерах их при- поднимают кверху с помощью кожно- го крючка и иссекают скальпелем [10, 27, 32J.

Перед взятием биоптата производят местную инфильтрационную анесте- зию с помощью тонкой иглы, вводи- мой в область элемента. Затем скаль- пелем, направленным вертикально к поверхности кожи, производят разрез. Если края раны будут скошены и в образце ткани отсутствует подкожная клетчатка, то, скорее всего, такой био- птат будет непригоден для гистологи- ческого исследования, а образовав- шаяся рана будет хуже заживать (рис. 5.19).

После проведения разреза кожный веретенообразный лоскут поднимают крючком (рис. 5.20, а). Для ушивания образовавшейся раны иглу с шовным

136

Рис.

5.20. Эллипсовидный разрез кожи

с

последующим

наложением шва.

Объяснение

в тексте.

Особую осторожность при взятии биоптата следует соблюдать на участ- ках, склонных к образованию келои- дов (верхняя часть спины, груди и нижней челюсти), и в тех областях, где заживление происходит более мед- ленно (голень), а также в тех случаях, когда образование заметных рубцов

вообще нежелательно (например, на лице у молодой женщины).

Эллипсовидное иссечение кожи с подрезанием нижележащей ткани. По- сле обширного эллипсовидного иссе- чения края раны могут находиться друг от друга на значительном рассто- янии. Для того чтобы их сблизить, кожу, прилегающую к ране, отделяют от подкожной клетчатки так, чтобы она могла свободно перемещаться (рис. 5.21). Подрезание позволяет так- же получить лучший косметический результат, поскольку на последних

137

На лице подрезание следует произ- водить неглубоко, чтобы не повредить лицевой нерв; на туловище и конеч- ностях подрезание лучше производить между поверхностной и глубокой фас- цией, на волосистой части головы — в свободном слое ареолярной тка- ни между надчерепным апоневрозом и надкостницей черепа. Множествен- ные расслабляющие разрезы в надче- репном апоневрозе позволяют легче перемещать кожу волосистой части го- ловы.

Во время подрезания возможно сильное кровотечение с образованием гематомы, поэтому после подрезания более чем на несколько миллиметров следует наложить несколько глубоких кожных швов, закрывающих "мерт- вое" пространство и таким образом снижающих вероятность образования гематомы.

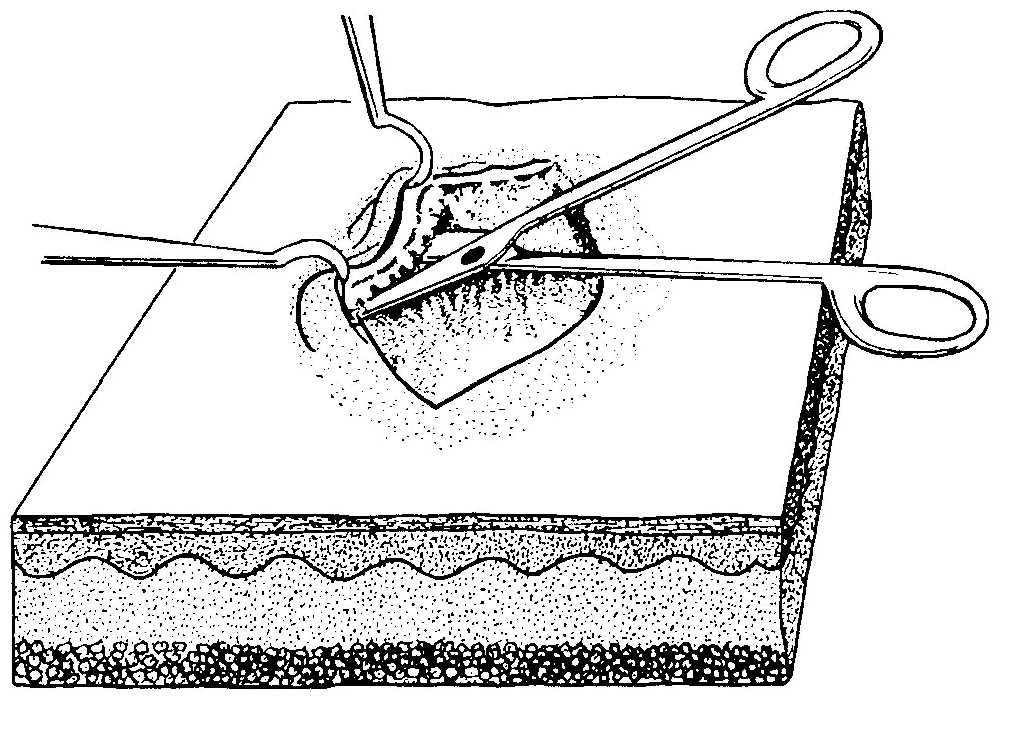

Взятие биоптата перфоратором вы- полняют, если нужно взять образец ткани из опухоли перед радикальной операцией или для проведения диа- гностических исследований методом прямой иммунофлюоресценции, элек- тронной микроскопии или культу- ральным методом, с целью гистологи-

Рис. 5.21. Эллипсовидное ис- сечение кожи с подрезанием подлежащих тканей.

ческого исследования со- стояния волосяных фол- ликулов, а также при уда- лении мелких образова- ний на коже, для взя- тия небольшого количе- ства ткани. Перфоратор (пробойник) представляетсобой инструмент с на- винчивающимися метал- лическими цилиндричес- кими полыми насадками разного диаметра с оченьострыми краями. Техника проведения процедуры. После анестезии незанятой рукой кожу во- круг элемента растягивают параллель- но линиям Лангера и устанавливают перфоратор перпендикулярно поверх- ности кожи непосредственно на эле- мент (рис. 5.22, а,б). Для того чтобы перфоратор достиг достаточно глубо- ких слоев кожи, его вводят вращатель- ными движениями так, чтобы взятый образец ткани содержал подкожную клетчатку. В момент забора ткань по- падает в трубку и вынимается вместе с перфоратором. Если этого не про- исходит, основание биоптата отсекают ножницами или скальпелем, надавив на окружающую ткань. Для того чтобы отделить ткань более глубоко, вначале ее следует приподнять пинцетом и только затем отсечь. При взятии био- птата перфоратором заживление обыч- но проходит легко, так как образую- щийся круглый дефект самопроиз- вольно приобретает эллипсовидную форму и легко каутеризируется или сшивается одним швом (рис. 5.22, в). При взятии биоптата перфоратором на волосистой части головы угол вве-дения инструмента должен быть ори- ентирован по ходу роста волос и до- стигать подкожной клетчатки (рис, 5.23). Несколько глубоко (на 3—4 мм)взятых образцов ткани обеспечивают в целом большую информативность,

138

чем один образец. Перфоратором уда- стся взять только мелкий образец тка- ни, поэтому не всегда возможно со- ставить полное представление обо всем образовании. Эллипсовидная биопсия в этом плане является более демон- стративной и может иметь большую ценность для гистологического иссле- дования. При взятии ткани перфора- тором также невозможно оценить мор- фологию ткани на границе элемента. Такой вид биопсии часто непригоден для взятия образцов элементов, раз- вившихся первично в подкожной клетчатке, например в случае узловой эритемы. Если с помощью перфора- тора не удается получить биоптат с полностью сохраненным волосяным фолликулом, следует использовать эл- липсовидное иссечение [40].

Взятие биоптата тангенциальным ис-

сечением. Этот вид иссечения в анг- лоязычной литературе называют shave excision, что переводится как сбрива- ние. Так как термин "сбривание" может быть понят буквально или не- правильно истолкован, в дерматологи- ческой литературе часто используют такие синонимы, как "тангенциальное иссечение", "пластинчатое иссечение", "субцизия" или "субсекция".

Тангенциальное иссечение можно применять для взятия биоптата, но главным образом его используют для удаления различных эпидермальных или поверхностных дермальных ново- образований. Если тангенциальное ис- сечение производят с диагностической целью, врач должен предположить клинический диагноз. Этот метод, по данным ряда авторов |19, 31], не ис- пользуют при новообразованиях с по-

139

Рис. 5.24. Перекрестное иссечение нсвуса. а — разные уровни при иссечении бритвой (А, В, С); б — неличина отступа от края здоровой кожи; в — сжатие пальцами (показано стрел- ками) способствует подъему глубоких слоев кожи; г — инфильтрационная анестезия ло- кально увеличивает объем дермы и способст- вует более глубокому иссечению, сопостави- мому с уровнем С.

дозренисм на малигнизацию, достига- ющих глубоких слоев дермы или под- кожной клетчатки, например, при плоскоклеточном и базально-клеточ- ном раке или меланоме. В таких слу- чаях для взятия биоптата используют эллипсовидное иссечение или другие методы. Нередко при поверхностном тангенциальном иссечении длительно существующего невуса гистологичес- кое исследование может показать псев- дозлокачественные изменения. В та- ких случаях также показано глубокое и более широкое иссечение, которое позволяет произвести полное удаление элемента и качественный гистологи- ческий анализ.

При отсутствии сомнений в диагно-

зе тангенциальное иссечение можно применить для удаления папиллом, актинических и себорейных кератом, доброкачественных новообразованийпридатков кожи, мелких меланоцитар- ных невусов, пиогенной гранулемы, ринофимы, гипертрофических рубцов, бородавок, а также при транспланта- ции.

Следует отмстить, что, кроме этой методики, существуют и другие спо- собы удаления образований, располо- женных в эпидермисе и верхней части дермы: химический пилинг, криохи-рургия, кюретаж, дермабразия, электро- десикация и электрофульгурация, ла- зерный луч (например, расфокусиро-ванный СС^-лазер), применение топи- ческих цитостатиков (5-фторурацил) и др.

Техника проведения процедуры. При тангенциальном иссечении элемент удаляют скальпелем, направленным почти параллельно коже. На месте удаления остается рана, которая либо находится на одном уровне с поверх- ностью кожи, либо слегка углублена. Заживление происходит вторичным натяжением.

Объем тангенциального иссечения зависит от площади, краев и глубины элемента, а также от угла, под кото- рым находится лезвие по отношению к коже (чем больше угол, тем глубже рана); имеют значение также силы сжатия или растяжения, примененные к рассекаемой ткани.

Поверхностное иссечение является наиболее тангенциальным (рис. 5.24, а,уровень А), тогда как увеличение угла иссечения вызывает эффект "подреза- ния" или "ямки" (см. рис. 5.24, а, уровень В) или блюдцеобразного уг- лубления (см. рис. 5.24, а, уровень С). Разрез с одного края приводит к час- тичному иссечению элемента, а со всехсторон — к его полному удалению (рис. 5.24, б). Подъем кожи за счет сжатия ее пальцами (рис. 5.24, в) или инфильтрации анестетиком (рис. 5.24, г) будет способствовать более глубокому иссечению элемента.

Тангенциальное удаление поверх-

140

постного элемента, например себорей- ной кератомы, производят следующим образом (рис. 5.25). Свободной рукой слегка растягивают кожу таким обра- зом, чтобы обеспечить фиксацию ке- ратомы. Скальпелем, установленным почти горизонтально, иссекают эле- мент, равномерно продвигая лезвие в одной плоскости. При операции при- меняют очень острое лезвие скальпеля № 15 с односторонней заточкой. Им удобно удалять экзофитные образова- ния, расположенные на плоской или выпуклой поверхности кожи, или в случаях, когда желательно формирова- ние блюдцеообразного углубления. При иссечении крупных себорейных кератом удобнее использовать лезвие № 10.

Некоторые дерматохирурги вместо скальпеля предпочитают применять лезвия для бритья; U-образный контур лс:звия бритвы, согнутого пальцами или укрепленного на специальной ручке, способствует наиболее точному иссечению. Это особенно важно при удалении элементов, расположенных на вогнутых поверхностях (например, на латеральных участках носа). Тон- кую кожу на веках или на других участках часто трудно зафиксировать, поэтому в таких случаях для иссечения можно использовать ножницы.

Глубина иссечения и соответствен- но образующийся рубец зависят от характера, размера и расположения но- вообразования. Например, если про- изводится частичное, относительно поверхностное иссечение погранич- ных или внутридермальных невусов, остаются менее заметные рубцы, чем рубцы после эллипсовидного иссече- ния.

Если невус рецидивирует, он может быть повторно удален тангенциально, в то время как линейный или гипер- трофический рубец, оставшийся после эллипсовидного иссечения, иногда бывает более уродливым, чем сам уда- ленный невус. Образовавшиеся рубцы становятся менее заметными, если граница иссечения гармонирует с ок- ружающей кожей. Для этого при не-

Рис. 5.25. Тангенциальное иссечение ново- образования на коже.

обходимости производят сглаживание краев раны с помощью электрокау- тера.

Иногда на месте не до конца иссе- ченных меланоцитарных невусов, осо- бенно на участках с сохраненными фолликулами, отмечаются пигмента- ция или рост волос. В этом случае в зависимости от количества сохранен- ных меланоцитов применяют эллип- совидное иссечение, элекгрохирургию или криодеструкцию.

5.6. Кюретаж

Выскабливание себорейных кератом, пиогенных гранулем, кератоакантом, бородавок (например, на лице) и даже отдельных форм базалиомы произво- дят с помощью кюретки.

Кюретка — медицинский инстру- мент в виде петли, кольца или ложки с заостренными краями диаметром 4—6 мм.

Как правило, кюретаж доброкачест- венных образований выполняют в их пределах. При удалении злокачествен- ной опухоли кюретаж производят в сочетании с электродесикацией, при- чем с захватом здоровой ткани на 2— 5 мм по периферии элемента. Разра- ботаны две методики проведения кю- ретажа [25].

Методика "авторучки". При исполь-

141

а — методика "авторучки"; б — методика "чистки картофеля'

зовании этой методики (рис. 5.26, а) ручку кюретки сжимают между боль- шим, указательным и средним паль- цами подобно тому, как удерживают авторучку. Основание ладони, в кото- ром находится ручка кюретки, обес- печивает устойчивость руки и плеча. Кончиками большого и указательного пальцев другой руки растягивают кожу таким образом, чтобы элемент оста- вался неподвижным. Острый край кю- ретки помещают на самый дальний участок образования. Затем пальцами правой руки совершают сжимающие движения по направлению к ладони, благодаря чему режущий край кюрет- ки проникает в образование, и вы-

скабливают элемент из окружающей ткани.

Методика "чистки картофеля". Кю- ретку удерживают в дистальных меж- фаланговых складках пальцев. Боль- шой палец правой руки устанавливают на поверхность кожи в нескольких миллиметрах от границы новообразо- вания. Рядом с элементом указатель- ным и большим пальцами свободной руки растягивают кожу и скоблящими движениями острым краем кюретки удаляют элемент (рис. 5.26, б). С по- мощью этой методики кюретажа до- стигается устойчивая фиксация ново- образования и хорошо контролируется кровотечение.

142

5.7. Микрографическая хирургия

Основной принцип гистографическо- го иссечения (микрографическая хи- рургия) заключается в одновременном удалении и микроскопическом иссле- довании образца ткани на наличие злокачественных клеток при мини- мальном повреждении соседних здо- ровых тканей. Микрографические ме- тоды должны применять только высо- копрофессиональные дерматохирурги II онкологи, прошедшие специальную подготовку.

Микрографическая хирургия пока- зана при удалении злокачественных опухолей, локализующихся в центре лица, в периорбитальной области и на ушных раковинах. Злокачественные эпителиальные опухоли, особенно ба- залномы, отличаются непредсказуемой инвазией. Они редко поражают хрящи носа или уха, но способны распро- страняться в плоскости между хрящом и эпидермисом на значительные рас- стояния от первоначального места рас- положения. Наиболее часто рецидив базалиомы наблюдается на ушах и в заушных областях, имеющих много- слойную структуру, в которой могут оставаться злокачественные клетки. Микрографический метод иссечения, поданным некоторых авторов [42, 51], позволяет полностью излечивать пер- вично возникающие базалиомы при- мерно в 98 % случаев, а рецидивы — в 96 %.

Кроме первичного или рецидивиру- ющего базально-клеточного рака, по- казанием к микрографической хирур- гии являются болезнь Боуэна, эритро- плазия Кейра, плоскоклеточный рак, любые другие злокачественные опухо- ли эпидермиса с распространением в подкожную клетчатку, мультицентри- ческие опухоли и опухоли в тех об- ластях, где ткань должна быть сохра- нена, например на веках, во внутрен- нем уголке глаза и на крыльях носа. В эту группу также включают крупные опухоли и такие опухоли с высокой

степенью злокачественности, как скле- родермоподобные, инфильтрирующие и фиброзные базалиомы, протуберант- ная дерматофибросаркома, рак при- датков кожи и экстрамамиллярный рак Педжета.

Фиксирующая микрографическая хи- рургия Моза. Классическая хемохирур-гия, или фиксирующая микрографи- ческая хирургия, была разработана F.Mohs и M.Guyer в 1941 г. [43]. В 1950 г. H.Schreus [49] усовершенство- вал метод и применил его в комбина- ции с раствором хлорида цинка. Суть метода заключается в фиксации ткани in situ без изменения ее архитектони- ки. Вначале опухоль удаляют скальпе- лем или кюреткой. Затем рану обра- батывают либо двухлоруксусной, либо трихлоруксусной кислотой для того, чтобы увеличить глубину проникнове- ния в ткани 40 % пасты с хлоридом цинка, которую оставляют на 24 ч. Нанесение этой пасты очень болез- ненно. Ткань, зафиксированную in vi- vo, иссекают и проводят тщательное гистологическое исследование. Если в ране обнаруживают опухолевые клет- ки, эти области повторно фиксируют и иссекают. Заживление происходит вторичным натяжением.

Методика Моза с использованием свежих образцов тканей. В наше время применяется модификация метода Моза, заключающаяся в заморажива- нии срезов свежей ткани. Это позво- ляет избежать болезненной процедуры нанесения хлорида цинка, уменьшает продолжительность операции и трав- матизацию раны. Модификация мето- да Моза позволяет достичь той же точности удаления опухолевых клеток, что и классическая методика [42, 51].

Вначале оценивают клинические параметры опухоли. Затем производят местную или регионарную анестезию. При удалении основной массы опухо- ли используют либо кюретку, либо скальпель; главное — удалить новооб- разования послойно, в виде дисков. Для этого сначала выполняют разрез кожи под углом приблизительно 45°, а затем —до основания опухоли. Уда-

143

а — после удаления опухоли кюреткой или скальпелем тонкий слой ткани иссекают под углом 45°; б — удаленное новообразование разрезают на части и окрашивают; в — образец ткани поворачивают глубокой стороной наружу; г — образец ткани на препараторском столике; д — продольный разрез ткани слоями с помощью микротома; е — гистологическое исследование; ж — схематично отмечают участки с малигнизированными клетками; з — производят повторное иссечение участков с остатками опухолевых клеток.

ленный элемент тщательно очерчива- ют, режут крест-накрест и исследуют гистологически; исследование прово- дит сам хирург или гистолог (рис. 5.27). При этом ткань картируют раз- ным цветом с помощью чернил, что позволяет хирургу точно определять

любые участки тканей с оставшимися опухолевыми клетками. При необхо- димости производят повторное иссе- чение, используя тот же самый подход, до полного удаления новообразования. На заключительном этапе операции края раны иссекают таким образом,

144

чтобы их можно было соединить и наложить с косметически удовлетво- рительным результатом.

Гистографически контролируемая хи- рургия является одной из модифика- ций метода Моза и имеет те же цели и принципы.

Взятый образец замораживают или сразу направляют на гистологическое исследование.

Опухоль иссекают в форме хоккей- ной шайбы с вертикальными краями, которые отмечают чернилами или швами (рис. 5.28). По периферии опу- холи отрезают ткань в виде полоски и делят ее на равные части. Кроме того, выполняют плоский срез через основание и центр опухоли.

Некоторые новообразования, на- пример врожденный невус, иногда нельзя качественно удалить целиком

за один раз. В таких случаях выпол- няют ряд последовательных операций. Вначале иссекают часть элемента, за- тем рану ушивают. После того как рана полностью зажила (приблизи- тельно через 9—12 мес), иссекают ос- тавшуюся часть невуса, включая обра- зовавшийся рубец. Закрытие раны обычно производят с подрезанием под- кожных тканей. Так как кожа обладает очень хорошей эластичностью, с по- мощью последовательных операций можно удалить большие по площади элементы.

Удаление кист и липом. Крошечные кисты (милии) прокалывают иглой или острым концом скальпеля, затем выдавливают. Наложения швов обыч- но не требуется.

Кисты среднего размера можно уда- лить с помощью перфоратора диамет-

145

а — киста на волосистой части головы до операции; б — анестезия в основании кисты; в- эллипсовидное иссечение в центре кисты; г — выделение кисты вместе с капсулой; д — пол- ностью вылущенная киста; е — наложение швов.

ром 3—5 мм. Для этого перфоратор вводят в пору и затем через образо- вавшееся отверстие удаляют кисту с капсулой. Воспаленную кисту удалить

146

труднее. В этом случае вначале следует рассечь кисту, чтобы удалить гной и инфицированное содержимое. Такие рецидивирующие кисты имеют тен-

денцию к рубцеванию и могут неодно- кратно инфицироваться. Поэтому в то время, когда киста не воспалена, важ- но произвести ее полное иссечение, а не выдавливание, так как после вы- давливания может оставаться часть со- держимого кисты [36]. При крупных кистах вначале иссекают участок в районе центральной поры в виде не- большого эллипса и затем удаляют содержимое вместе с капсулой (рис. 5.29).

Удаление липом производят следу- ющим образом [30]. Сначала вдоль опухоли делают маленький надрез. За- тем, сжимая элемент по краям, удаля- ют его через образовавшееся отверс- тие. Некоторые липомы локализуются в подкожных, жевательных мышцах или под фасцией мышц, например в области лба. Если липома достига- ет фасции, ее отделяют от фасции тупым способом и отсекают парал- лельно мышечным волокнам. Мышцы отделяют до того, как липома стано- вится видимой.