- •Патологическая физиология

- •Глава 1. Общее учение о болезни 92

- •Глава 6. Патологическая физиология периферического (органного) кровообращения 695

- •Глава 12. Патологическая физиология 1237

- •.Краткие сведения об истории патологической физиологии

- •Экспериментально-физиологическое, физико-химическое направление

- •.Часть первая общая нозология

- •Глава 1. Общее учение о болезни

- •1.1. Здоровье и болезнь

- •1.1.1. Норма и здоровье

- •1.1.2. Определение сущности болезни

- •1.1.3. Патологическая реакция, патологический процесс, патологическое состояние

- •1.2. Общие вопросы учения об этиологии болезней

- •1.3. Общие вопросы учения о патогенезе болезней

- •1.4. Исходы болезни

- •На повреждение

- •2.1. Общая патология клетки

- •2.1.1. Повреждение клеток в патологии

- •2.1.2. Нарушение функций клеточных структур

- •Кусочки ткани Выделенные митохондрии

- •Время переживания органа при 24°с (мин)

- •2.1.3. Механизмы нарушения барьерной функции биологических мембран

- •СюТоксическое действие

- •Токсическое действие

- •2.1.4. Другие причины нарушения барьерных свойств липидного слоя мембран

- •Глава 1. Общее учение о болезни 92

- •Глава 6. Патологическая физиология периферического (органного) кровообращения 705

- •Глава 12. Патологическая физиология 1247

- •2.1.5. Нарушение электрической стабильности липидного слоя

- •2.2. Общие реакции организма на повреждение

- •2.2.1. Общий адаптационный синдром (стресс)

- •2.2.2. Активация протеолитических систем плазмы крови

- •I Фактор Хагемана Калликреин j I Прекалликреин

- •2.2.4. Кома

- •2.2.5. Ответ острой фазы

- •2.2.5.2. Главные медиаторы ответа острой фазы

- •3.1. Реактивность организма

- •3.2. Виды реактивности

- •3.5. Резистентность

- •3.6. Факторы, влияющие на реактивность

- •3.7. Роль наследственности

- •Гидрооксифенил виноградная кислота

- •Фенилпиро- виноградная кислота

- •Гомоге нти зи н о вая кислота

- •Гомогентизиноксидаза (алкаптонурия)

- •4.1. Основные представления о строении

- •4.2. Общая стратегия иммунной защиты

- •4.3. Иммунодефицитные состояния

- •4.3.1. Первичные иммунодефициты

- •4.3.2. Вторичные иммунодефициты

- •4.4. Аутоиммунные процессы

- •4.5. Лимфопролиферативные процессы

- •5.1. Взаимоотношение аллергии и иммунитета

- •5.3. Специфические аллергические реакции

- •5.3.1. Аллергические реакции I типа (анафилактические)

- •5.3.2. Аллергические реакции II типа

- •5.3.3. Аллергические реакции III типа

- •5.3.4. Аллергические реакции IV типа

- •Характеристика повышенной чувствительности немедленного и замедленного типов

- •5.4. Атопия. Атонические и псевдоатопические заболевания

- •5.4.1. Механизмы развития

- •5.4.2. Механизмы обратимой обструкции дыхательных путей

- •5.5. Псевдоаллергия

- •5.5.1. Гистаминовый тип псевдоаллергии

- •5.5.2. Нарушение активации системы комплемента

- •5.5.3. Нарушения метаболизма арахидоновой кислоты

- •Глава 6. Патологическая физиология периферического (органного) кровообращения и микроциркуляции

- •Состояние кровотока в микрососудах при артериальной гиперемии, ишемии, капиллярном стазе и венозном застое крови,

- •Признаки расстройства периферического кровообращения (в.В. Воронин, модификация г.И. Мчедлишвили)

- •6.1. Артериальная гиперемия

- •6.3. Нарушение реологических свойств крови, вызывающее стаз в микрососудах

- •6.4. Венозный застой крови

- •Превалирование резорбция вал фильтрацией я оды а микрооо- суддк мозга

- •6.6. Кровоизлияние в мозг

- •7.1. Нарушение микроциркуляции

- •7.2. Воспалительные экссудаты

- •7.3. Эмиграция лейкоцитов периферической крови

- •7.4. Фагоцитоз

- •7.5. Специализированные функции нейтрофилов, моноцитов

- •7.6. Медиаторы воспаления

- •7.7. Исходы воспаления

- •8.1. Этиология

- •8.3. Функция органов и систем

- •9.1. Нарушение обмена белков

- •9.1.1. Нарушение расщепления и всасывания белков

- •9.1.4. Патология межуточного обмена белков (нарушение обмена аминокислот)

- •9.1.5. Изменение скорости распада белка

- •9.1.6. Патология конечного этапа обмена белков

- •9.2. Нарушение обмена липидов

- •9.2.1. Нарушение транспорта липидов и перехода их в ткани

- •9.2.2. Роль нарушений липидного обмена в патогенезе атеросклероза

- •9.2.3. Жировая инфильтрация и жировая дистрофия

- •9.3. Нарушение обмена углеводов

- •9.3.3. Нарушение регуляции углеводного обмена

- •9.4. Нарушение водного баланса

- •9.4.1. Основы регуляции водного баланса

- •9.4.2. Формы нарушения водного баланса

- •9.4.2.1. Увеличение объема внеклеточной жидкости (гиперволемия)

- •9.4.2.2. Уменьшение объема внеклеточной жидкости (гиповолемия)

- •9.5. Нарушение электролитного баланса

- •Организма человека

- •9.5.1. Нарушение баланса натрия

- •9.5.2. Нарушение баланса калия

- •9.5.3. Нарушение баланса кальция

- •9.5.4. Нарушение баланса фосфатов

- •9.5.5. Нарушение баланса магния

- •9.6. Нарушение кислотно-основного баланса

- •9.6.1. Основы регуляции кислотно-основного баланса

- •0A* й к * 5 сз" 5 неш Лшкжы Анионы КаикшыКат ионы

- •9.6.2. Основные показатели коб

- •9.6.3. Формы нарушения кислотно-основного баланса

- •9.6.3.1. Респираторный ацидоз

- •9.6.3.2. Метаболический ацидоз

- •9.6.3.3. Респираторный алкалоз

- •9.6.3.4. Метаболический алкалоз

- •9.6.3.5. Смешанные нарушения кислотно-основного баланса

- •10.2. Компенсаторно-приспособительные реакции при гипоксии

- •10.3. Нарушение обмена веществ

- •10.4. Коррекция гипоксии: необходим избыток или недостаток кислорода?

- •11.1. Механизмы клеточного деления

- •11 »2. Патофизиология клеточного деления

- •11.2.1. Активация онкогенов

- •11.2.2. Инактивация генов-супрессоров

- •11.2.3. Нарушение апоптоза

- •11.2.4. Нарушение механизмов репарации днк

- •11.3. Опухолевый рост

- •11.3.2. Этиология опухолей

- •11.3.3. Свойства опухолевых клеток in vitro

- •11.3.4. Межклеточная кооперация

- •11.3.5. Свойства злокачественных опухолей

- •11.3.6. Взаимоотношения опухоли и организма

- •11.3.7. Механизмы резистентности опухолей к терапевтическим воздействиям

- •.Часть третья нарушение функций органов и систем

- •Глава 12. Патологическая физиология нервной системы

- •12.1. Общие реакции нервной системы на повреждение

- •12.2. Нарушение функции нервной системы,

- •12.3. Метаболические энцефалопатии

- •12.4. Повреждение мозга,

- •12.5. Расстройства функций нервной системы, обусловленные повреждением миелина

- •12.6. Нарушение нервных механизмов управления движениями

- •12.6.1. Расстройства движений,

- •12.6.1.1. Болезни моторных единиц

- •12.6.1.2. Расстройства движений

- •12.6.1.3. Нарушение движений при повреждении мозжечка

- •12.6.1.4. Нарушение движений

- •13.1. Нарушение механизмов регуляции артериального давления

- •13.2. Расстройства функций мочевого пузыря

- •13.5. Вегетативные расстройства,

- •15.1. Нарушение центральных механизмов регуляции

- •15.2. Патологические процессы в железах

- •15.3. Периферические (внежелезистые) механизмы нарушения активности гормонов

- •15.4. Роль аутоаллергических (аутоиммунных) механизмов в развитии эндокринных нарушений

- •1]ДиОТипиЧесИиЕ ahtuteaa

- •16.1. Нарушение функций гипофиза

- •16.1.1. Недостаточность функции гипофиза

- •16.1.2. Гиперфункция передней доли гипофиза

- •16.2. Нарушение функций надпочечников

- •16.2.1. Кортикостероидная недостаточность

- •16.2.2. Гиперкортикостероидизм

- •16.2.3. Гиперфункция мозгового слоя надпочечников

- •16.3. Нарушение функций щитовидной железы

- •16.3.1. Гипертиреоз

- •16.3.2. Гипотиреоз

- •16.4. Нарушение функций околощитовидных желез

- •16.5. Нарушение функций половых желез

- •17.1. Краткие сведения

- •17.2. Атеросклероз

- •17.2.1. Теории происхождения

- •17.2.2. Регресс атеросклероза

- •17.3. Нарушение коронарного кровотока

- •17.3.1. Ишемия миокарда

- •17.3.2. Оглушенный и бездействующий миокард

- •17.4.Артериальная гипертензия

- •Гипертоническая болезнь!

- •17.4.1. Патогенез гипертонической болезни

- •17.4.2. Вторичная артериальная гипертензия

- •17.6. Механизмы развития сердечной недостаточности

- •17.6.2. Диастолическая форма сердечной недостаточности

- •17.7. Механизмы развития аритмий

- •17.7.1. Нарушение образования импульсов

- •17,7,2, Риэнтри

- •17.7.3. Нарушение проводимости

- •Внешнего дыхания

- •18.1. Определение понятия «дыхательная недостаточность»

- •18.2. Оценка функций внешнего дыхания придыхательной недостаточности

- •18.3. Патофизиологические варианты дыхательной недостаточности

- •18.3.1. Центрогенная дыхательная недостаточность

- •18.3.2. Нервно-мышечная дыхательная недостаточность

- •18.3.3. «Каркасная» дыхательная недостаточность

- •18.3.4. Механизмы дыхательной недостаточности при патологии дыхательных путей

- •18.3.5. Паренхиматозная дыхательная недостаточность

- •18.4. Показатели газового состава крови при дыхательной недостаточности

- •18.4.1. Гипоксемическая (I типа) дыхательная недостаточность

- •18.4.2. Гиперкапнически-гипоксемический (вентиляционный) тип дыхательной недостаточности

- •19.1. Основы регуляции клеточного цикла

- •19.2. Патология красной крови

- •19.2.1. Анемии

- •19.2.2. Эритроцитозы

- •19.4. Патология белой крови

- •19.4.1. Лейкоцитопении

- •19.4.2. Лейкоцитоз

- •19.5. Лейкозы (гемобластозы, лейкемии)

- •20.1. Факторы, свертывающие кровь

- •VIll/vWf I

- •20.2. Геморрагические синдромы

- •20.4. Синдром диссеминированного

- •20.5. Методы оценки нарушений системы гемокоагуляции

- •21.1. Нарушение лимфообразования

- •Глава 1. Общее учение о болезни 92

- •Глава 6. Патологическая физиология периферического (органного) кровообращения 705

- •Глава 12. Патологическая физиология 1247

- •21.2. Недостаточность транспорта лимфы

- •21.3. Нарушение свертывания лимфы

- •21.4. Роль лимфатической системы в развитии отека

- •21.5. Функции лимфатической системы при развитии воспаления

- •22.1. Нарушение функций пищевода

- •22.2. Нарушение функций желудка

- •22.2.1. Нарушения секреции соляной кислоты и пепсина

- •22.2.2. Нарушение слизеобразующей функции желудка

- •22.2.3. Патофизиологические механизмы язвенной болезни

- •22.2.4. Нарушение двигательной функции желудка

- •22.3. Патофизиологические механизмы болей в животе

- •22.4. Нарушение экзокринной функции поджелудочной железы

- •22.4.1. Патофизиологические механизмы развития острого панкреатита

- •22.4.2. Патофизиологические механизмы развития хронического панкреатита

- •22.5. Нарушение функций кишечника

- •22.5.1. Нарушение переваривания и всасывания в кишечнике

- •22.5.2. Нарушения двигательной функции кишечника

- •23.1. Печеночно-клеточная недостаточность

- •23.2. Патофизиологические механизмы синдрома портальной гипертензии

- •23.3. Патофизиологические механизмы желтухи

- •24.1. Нарушение клубочковой фильтрации

- •24.2. Нарушение функций канальцев

- •24.3. Изменение состава мочи

- •24.4. Нефротический синдром

- •24.5. Острая почечная недостаточность

- •24.6. Хроническая почечная недостаточность

- •24.7. Мочекаменная болезнь

9.6. Нарушение кислотно-основного баланса

Нарушение кислотно-основного баланса (КОБ) может осложнять течение многих заболеваний, являясь следствием изменений газового состава крови, метаболических расстройств, которые возникают, например, при недостаточности дыхания, кровообращения, печени, почек, при эндокринных заболеваниях, патологии желудочно-кишечного тракта, системы крови и др.

Для оценки характера изменений КОБ принято оценивать концентрацию Н+ в артериальной крови, т.е. определять рН крови; рН — отрицательный логарифм концентрации водородных ионов. Увеличение рН крови более 7,45 свидетельствует о защелачивании (алкалемии), уменьшение рН менее 7,55 — о закислении (ацидемии).

При существенных сдвигах рН в ту или иную сторону нарушаются функции клеток, прежде всего работа их многочисленных ферментных систем, изменяются направленность и интенсивность окислительно-вос- становительных процессов, способность гемоглобина связывать и отдавать кислород. Изменяется водный-электролитный баланс, увеличивается проницаемость клеточных мембран и др.

Уменьшение рН крови менее 6,8 и увеличение более 7,7 несовместимы с жизнью. Для поддержания концентрации ионов водорода и соответственно рН в таком узком диапазоне в организме существуют специальные системы — это буферные системы крови и клеток и физиологические — главным образом легкие и почки.

9.6.1. Основы регуляции кислотно-основного баланса

Роль буферных систем. Буфер — это слабая кислота или основание, которые противостоят изменению рН при добавлении сильной кислоты или основания. Буферные системы клеток и плазмы крови играют первостепенную роль в поддержании относительно узкого диапазона рН, в котором протекают физиологические клеточные и внеклеточные процессы. Главной буферной системой крови служит система С02—бикарбонат, которая действует во внеклеточной и внутриклеточной.жидкостях организма. Кроме того, внутриклеточные белки, гемоглобин, белки плазмы и составные элементы костей (например, карбонаты и коллаген) также играют роль буферов.

Анион бикарбоната присутствует в большинстве жидкостей организма и является его главным щелочным резервом. Бикарбонат реагирует с ионом водорода, образуя угольную кислоту, которая существует в равновесии с С02 (Н+ + НС03~ о Н2С03 <-> С02 + Н20). Превращение Н2С03 в Н20 и С02 катализируется ферментом карбоангидразой. В ходе метаболизма образующиеся Н+ взаимодействуют с бикарбонатом, образуя Н2С03, а затем С02 и Н20. Углекислый газ выводится легкими. И, наоборот, когда С02 образуется в процессе клеточного метаболизма, угольная кислота диссоциирует на Н+ и НС03~.

рН системы, в которой протекают эти реакции, рассчитывается на основе уравнения Гендерсона-Хассельбаха. Оно выводится из уравнения для константы диссоциации (Ка) угольной кислоты:

_ [Н+]х[НС03] а [Н2С03] '

или в логарифмической форме:

lg[H+] + 1д[НС03-]

|дка =

[Н2С03]

Поскольку рН — это отрицательный логарифм [Н+], уравнение можно записать так: [НСО "]

рН = рКа + |д( 0>03хр^02 ).

Величина рКа для буферной системы С02—бикарбонат равна 6,1 Концентрация бикарбоната в плазме артериальной крови здорового человека — 24 ммоль/л, а нормальное парциальное давление углекислого газа — 40 мм рт.ст. Следовательно, в норме рН артериальной крови составляет 7,4:

6,1 + Ig24 ф 0,03x24

Величина рКа для буферов-белков равна 7,4 (Н-белок <-> Н+ + белок). Величина рКа для буфера-фосфата — 6,8 (Н2Р04 <-> Н+ + НР04 2) Белки и фосфаты являются главными внутриклеточными буферами.

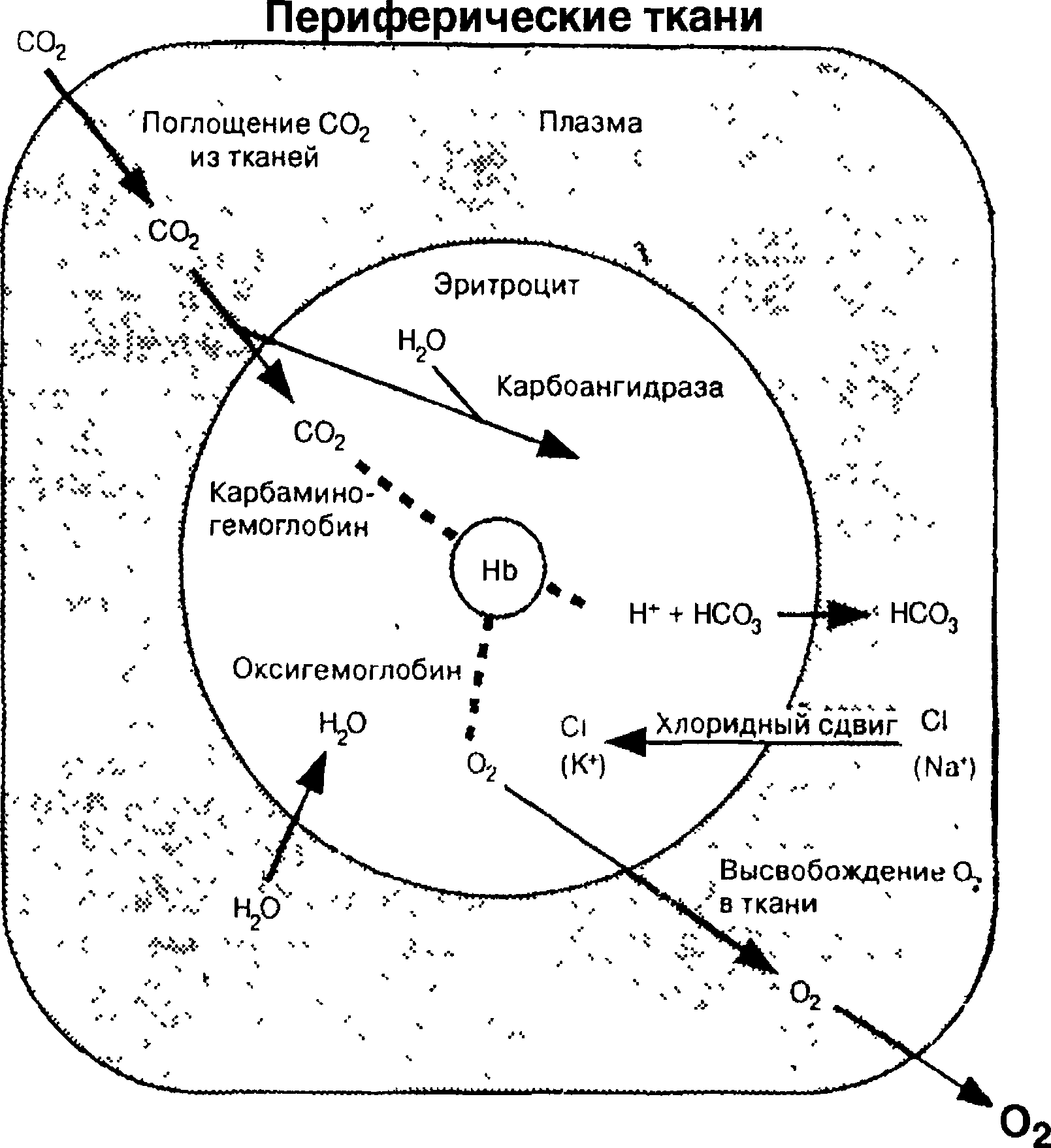

Изменение функций внешнего дыхания. Вдыхаемый воздух содержит незначительное количество С02. Почти вся углекислота крови является продуктом клеточного метаболизма. По мере образования в процессе клеточного метаболизма С02 легко диффундирует в капилляры и транспортируется к легким в трех основных формах:

растворенная С02;

анион бикарбоната;

карбаминовое соединение (рис. 9.7).

С02 очень хорошо растворяется в плазме. Количество растворенной в плазме С02 определяется произведением ее парциального давления и коэффициента растворимости. Около 5 % общей двуокиси углерода в артериальной крови находится в форме растворенного газа, а 90 % — в форме бикарбоната. Последний является продуктом реакции С02 с водой с образованием Н2С03 и ее диссоциацией на водород и ион бикарбоната: С02 + Н20 о Н2С03 нН+ + НС03~ Реакция между С02 и Н20 протекает медленно в плазме и очень быстро в эритроцитах, где присутствует внутриклеточный фермент карбоангидраза. Она облегчает реакцию между С02 и Н20 с образованием Н2С03; вторая реакция протекает очень быстро без катализатора.

По мере накопления НС03~ внутри эритроцита анион диффундирует через клеточную мембрану в плазму. Мембрана эритроцита плохо проницаема для Н+, как и вообще для катионов, поэтому ионы водорода остаются внутри клетки. Электрическая нейтральность клетки в процессе диффузии НС03~ в плазму обеспечивается потоком ионов хлора из плазмы в эритроцит, что формирует так называемый хлоридный сдвиг.

Часть Н+, остающихся в эритроцитах, соединяется с гемоглобином. В периферических тканях, где концентрация С02 высока и значительное количество Н+ накапливается эритроцитами, связывание Н+ облегчается

Рис.

9.7.

С02-транспорт

в крови, иллюстрирующий образование

НС03~

и карбаминовых соединений, хлоридный

сдвиг и связывание Н+.

При поглощении 02

и высвобождении С02

в легочных капиллярах представленные

реакции протекают в обратном порядке

(поМайклА Гриппи, 1997)

деоксигенацией гемоглобина. Восстановленный гемоглобин лучше связывается с протонами, чем оксигенированный. Таким образом, деокси- генация артериальной крови в периферических тканях способствует связыванию Н+ посредством образования восстановленного гемоглобина. Это увеличение связывания С02 с гемоглобином известно как эффект Холдейна.

Третьей формой транспорта С02 являются карбаминовые соединения, образованные в реакции С02 с концевыми аминогруппами белков крови. Основным белком крови, связывающим С02является гемоглобин. Этот процесс описывается реакцией: Hb-NH2 + С02 Hb-NH х СООН Hb-NHCOO" + Н+. Реакция С02 с аминогруппами протекает быстро. Как и в случае более легкого связывания С02 с восстановленным гемоглобином, образование карбаминовых соединений легче протекает с деокси- генированной формой гемоглобина. Карбаминовые соединения составляют около 5 % общего количества С02, транспортируемого артериальной кровью.

Регуляция выделения С02 достигается изменением скорости объема легочной вентиляции, т.е. зависит от величины минутной альвеолярной вентиляции (МАВ). Повышение МАВ приводит к снижению артериального рС02 и наоборот. Афферентные сигналы, изменяющие минутную альвеолярную вентиляцию, связаны с хеморецепторами, которые регулируют функции дыхательного центра. Эти рецепторы находятся в продолговатом мозге, аортальном и каротидном тельцах и реагируют на изменения рС02 и концентрации Н+.

Легкие — это первая линия защиты в поддержании кислотно-основного гомеостаза, поскольку они обеспечивают механизм почти немедленной регуляции выделения кислоты. В то же время любые нарушения дыхания, сопровождающиеся увеличением или уменьшением минутной альвеолярной вентиляции, могут стать причиной развития нарушений КОБ.

Роль почек. Количество нелетучих кислот, образующихся в процессе метаболизма белков и других веществ, гораздо меньше, чем летучих. Тем не менее, почки выделяют от 50 до 100 ммоль нелетучих1 кислот в сутки. Их выделение происходит в проксимальных канальцах и собирательных трубках почек, где секретируются протоны, а в качестве буферных систем участвуют фосфаты, сульфаты (т.е. титруемые кислоты) и аммиак. Однако до того как может произойти экскреция всех кислот, почки должны реабсорбировать НС03~, профильтровавшийся в клубочках.

Способность канальцев почек к реабсорбции НС03~ высока. В среднем человек выделяет менее 5 ммоль НС03" в сутки. Самьм важным местом реабсорбции НС03~ являются проксимальные канальцы, где посредством специального механизма происходит всасывание 90 % бикарбоната. Угольная кислота образуется в клетке из воды и С02 под действием карбоангидразы, Н+ активно переносятся через люминальную мембрану Na+-, Н+-обменником (рис. 9.8). Затем НС03~ транспортируется через базолатеральную мембрану. Секретируемый Н+ быстро соединяется с фильтруемым НС03~, образуя угольную кислоту (Н2С03). Угольная кислота превращается в воду и углекислый газ с помощью карбоангидразы (КА) на люминальной стороне щеточной каемки проксимального канальца. С02 диффундирует обратно в клетку проксимального канальца, где соединяется с Н20 и образует угольную кислоту, завершая тем самым этот цикл (рис. 9.8).

Некарбоновые кислоты секретируются вставочными клетками собирательных трубок коры и наружного мозгового слоя почек. Секрецию Н+ в просвет канальцев осуществляет Н+-АТФаза, тогда как в реабсорбции НС03~ через базолатеральную мембрану участвует обменник С1~, НС03~ (рис. 9.9).

Главным фактором, от которого зависит количество выделяемых кислот, является присутствие буферов в моче. Максимальный рН жидкос

-

Базолатеральная Просвет Базолатеральная Просвет

KA

—

карбоангидраза. (по Френк К. Брозиус,

1997).

Рис.

9.8.

Реасорбция бикарбоната Рис.

9.9.

Секреция Н+

вставочными

в клеткахпроксимального канальца. а-клетками собирательной трубки.

АДФ — аденозиндифосфат; АТФ — аденозинтрифосфат. (по Френк К. Брозиус, 1997).

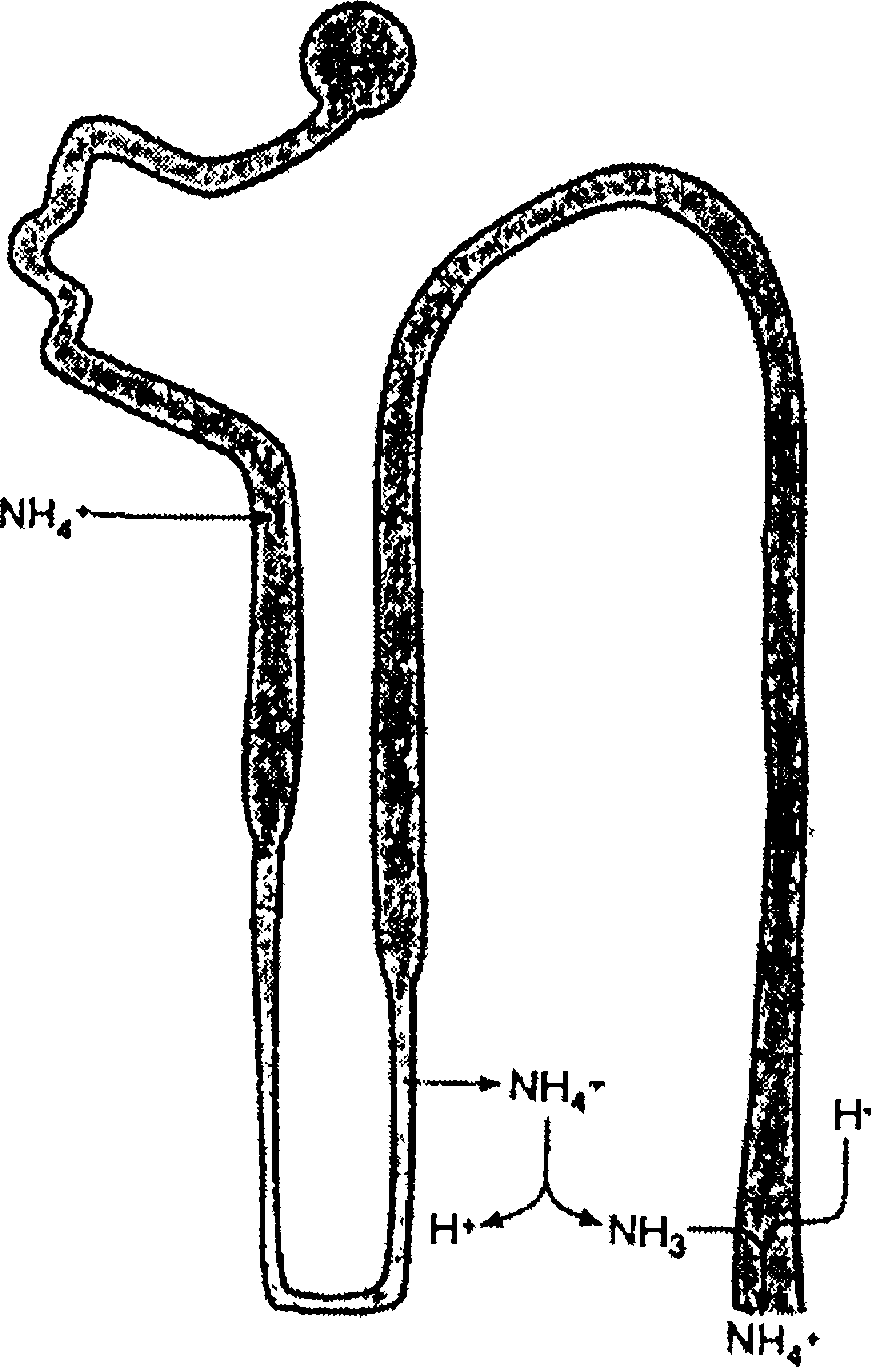

Рис. 9.10. Транспорт NH3 и NH4 в почке.

NH4+ образуется и секретируется клетками проксимального канальца, а затем реабсор- бируется в восходящем отделе петли Генле и концентрируется в мозговом слое почки. Небольшое количество NH4+ диссоциирует на NH3 и Н+, последний реабсорбируется. NH3 может диффундировать в собирательную трубку, где служит буфером для ионов Н\ секретируемых вставочными клетками.

ти в просвете собирательной трубки — 4,0 (Н+= 0,1 моль/л). Поэтому только 0,1—0,2% суточной нагрузки кислот (50—100 ммоль) могут быть выведены в форме незабуференных ионов Н+. Остальная часть Н+ в моче должна быть выведена в форме буферов, обычно таких, как фосфаты и аммоний. Концентрация аммония регулируется преимущественно почками и колеблется в зависимости от КОБ (рис. 9.10). Объем суточной секреции кислот в наибольшей степени зависит от количества выделяемого аммония.

|

Факторами,

регулирующими транспорт Н+

и НС03~

в проксимальных канальцах почек,

являются: рС02,

фильтруемая нагрузка НС03~,

карбоан- гидраза, паратиреоидный

гормон, концентрация К+

и НР04~2

в сыворотке. В собирательных трубках

регуляция транспорта катионов и

бикарбоната обеспечивается: градиентом

рН, разностью электрических потенциалов |

|

|

юз |

|

|

Велик |

|

|

16 |

|

|

|

|

|

|

|

|

OA ■ v ' V |

|

CI

-

103

Na

'

142