- •Патологическая физиология

- •Глава 1. Общее учение о болезни 92

- •Глава 6. Патологическая физиология периферического (органного) кровообращения 695

- •Глава 12. Патологическая физиология 1237

- •.Краткие сведения об истории патологической физиологии

- •Экспериментально-физиологическое, физико-химическое направление

- •.Часть первая общая нозология

- •Глава 1. Общее учение о болезни

- •1.1. Здоровье и болезнь

- •1.1.1. Норма и здоровье

- •1.1.2. Определение сущности болезни

- •1.1.3. Патологическая реакция, патологический процесс, патологическое состояние

- •1.2. Общие вопросы учения об этиологии болезней

- •1.3. Общие вопросы учения о патогенезе болезней

- •1.4. Исходы болезни

- •На повреждение

- •2.1. Общая патология клетки

- •2.1.1. Повреждение клеток в патологии

- •2.1.2. Нарушение функций клеточных структур

- •Кусочки ткани Выделенные митохондрии

- •Время переживания органа при 24°с (мин)

- •2.1.3. Механизмы нарушения барьерной функции биологических мембран

- •СюТоксическое действие

- •Токсическое действие

- •2.1.4. Другие причины нарушения барьерных свойств липидного слоя мембран

- •Глава 1. Общее учение о болезни 92

- •Глава 6. Патологическая физиология периферического (органного) кровообращения 705

- •Глава 12. Патологическая физиология 1247

- •2.1.5. Нарушение электрической стабильности липидного слоя

- •2.2. Общие реакции организма на повреждение

- •2.2.1. Общий адаптационный синдром (стресс)

- •2.2.2. Активация протеолитических систем плазмы крови

- •I Фактор Хагемана Калликреин j I Прекалликреин

- •2.2.4. Кома

- •2.2.5. Ответ острой фазы

- •2.2.5.2. Главные медиаторы ответа острой фазы

- •3.1. Реактивность организма

- •3.2. Виды реактивности

- •3.5. Резистентность

- •3.6. Факторы, влияющие на реактивность

- •3.7. Роль наследственности

- •Гидрооксифенил виноградная кислота

- •Фенилпиро- виноградная кислота

- •Гомоге нти зи н о вая кислота

- •Гомогентизиноксидаза (алкаптонурия)

- •4.1. Основные представления о строении

- •4.2. Общая стратегия иммунной защиты

- •4.3. Иммунодефицитные состояния

- •4.3.1. Первичные иммунодефициты

- •4.3.2. Вторичные иммунодефициты

- •4.4. Аутоиммунные процессы

- •4.5. Лимфопролиферативные процессы

- •5.1. Взаимоотношение аллергии и иммунитета

- •5.3. Специфические аллергические реакции

- •5.3.1. Аллергические реакции I типа (анафилактические)

- •5.3.2. Аллергические реакции II типа

- •5.3.3. Аллергические реакции III типа

- •5.3.4. Аллергические реакции IV типа

- •Характеристика повышенной чувствительности немедленного и замедленного типов

- •5.4. Атопия. Атонические и псевдоатопические заболевания

- •5.4.1. Механизмы развития

- •5.4.2. Механизмы обратимой обструкции дыхательных путей

- •5.5. Псевдоаллергия

- •5.5.1. Гистаминовый тип псевдоаллергии

- •5.5.2. Нарушение активации системы комплемента

- •5.5.3. Нарушения метаболизма арахидоновой кислоты

- •Глава 6. Патологическая физиология периферического (органного) кровообращения и микроциркуляции

- •Состояние кровотока в микрососудах при артериальной гиперемии, ишемии, капиллярном стазе и венозном застое крови,

- •Признаки расстройства периферического кровообращения (в.В. Воронин, модификация г.И. Мчедлишвили)

- •6.1. Артериальная гиперемия

- •6.3. Нарушение реологических свойств крови, вызывающее стаз в микрососудах

- •6.4. Венозный застой крови

- •Превалирование резорбция вал фильтрацией я оды а микрооо- суддк мозга

- •6.6. Кровоизлияние в мозг

- •7.1. Нарушение микроциркуляции

- •7.2. Воспалительные экссудаты

- •7.3. Эмиграция лейкоцитов периферической крови

- •7.4. Фагоцитоз

- •7.5. Специализированные функции нейтрофилов, моноцитов

- •7.6. Медиаторы воспаления

- •7.7. Исходы воспаления

- •8.1. Этиология

- •8.3. Функция органов и систем

- •9.1. Нарушение обмена белков

- •9.1.1. Нарушение расщепления и всасывания белков

- •9.1.4. Патология межуточного обмена белков (нарушение обмена аминокислот)

- •9.1.5. Изменение скорости распада белка

- •9.1.6. Патология конечного этапа обмена белков

- •9.2. Нарушение обмена липидов

- •9.2.1. Нарушение транспорта липидов и перехода их в ткани

- •9.2.2. Роль нарушений липидного обмена в патогенезе атеросклероза

- •9.2.3. Жировая инфильтрация и жировая дистрофия

- •9.3. Нарушение обмена углеводов

- •9.3.3. Нарушение регуляции углеводного обмена

- •9.4. Нарушение водного баланса

- •9.4.1. Основы регуляции водного баланса

- •9.4.2. Формы нарушения водного баланса

- •9.4.2.1. Увеличение объема внеклеточной жидкости (гиперволемия)

- •9.4.2.2. Уменьшение объема внеклеточной жидкости (гиповолемия)

- •9.5. Нарушение электролитного баланса

- •Организма человека

- •9.5.1. Нарушение баланса натрия

- •9.5.2. Нарушение баланса калия

- •9.5.3. Нарушение баланса кальция

- •9.5.4. Нарушение баланса фосфатов

- •9.5.5. Нарушение баланса магния

- •9.6. Нарушение кислотно-основного баланса

- •9.6.1. Основы регуляции кислотно-основного баланса

- •0A* й к * 5 сз" 5 неш Лшкжы Анионы КаикшыКат ионы

- •9.6.2. Основные показатели коб

- •9.6.3. Формы нарушения кислотно-основного баланса

- •9.6.3.1. Респираторный ацидоз

- •9.6.3.2. Метаболический ацидоз

- •9.6.3.3. Респираторный алкалоз

- •9.6.3.4. Метаболический алкалоз

- •9.6.3.5. Смешанные нарушения кислотно-основного баланса

- •10.2. Компенсаторно-приспособительные реакции при гипоксии

- •10.3. Нарушение обмена веществ

- •10.4. Коррекция гипоксии: необходим избыток или недостаток кислорода?

- •11.1. Механизмы клеточного деления

- •11 »2. Патофизиология клеточного деления

- •11.2.1. Активация онкогенов

- •11.2.2. Инактивация генов-супрессоров

- •11.2.3. Нарушение апоптоза

- •11.2.4. Нарушение механизмов репарации днк

- •11.3. Опухолевый рост

- •11.3.2. Этиология опухолей

- •11.3.3. Свойства опухолевых клеток in vitro

- •11.3.4. Межклеточная кооперация

- •11.3.5. Свойства злокачественных опухолей

- •11.3.6. Взаимоотношения опухоли и организма

- •11.3.7. Механизмы резистентности опухолей к терапевтическим воздействиям

- •.Часть третья нарушение функций органов и систем

- •Глава 12. Патологическая физиология нервной системы

- •12.1. Общие реакции нервной системы на повреждение

- •12.2. Нарушение функции нервной системы,

- •12.3. Метаболические энцефалопатии

- •12.4. Повреждение мозга,

- •12.5. Расстройства функций нервной системы, обусловленные повреждением миелина

- •12.6. Нарушение нервных механизмов управления движениями

- •12.6.1. Расстройства движений,

- •12.6.1.1. Болезни моторных единиц

- •12.6.1.2. Расстройства движений

- •12.6.1.3. Нарушение движений при повреждении мозжечка

- •12.6.1.4. Нарушение движений

- •13.1. Нарушение механизмов регуляции артериального давления

- •13.2. Расстройства функций мочевого пузыря

- •13.5. Вегетативные расстройства,

- •15.1. Нарушение центральных механизмов регуляции

- •15.2. Патологические процессы в железах

- •15.3. Периферические (внежелезистые) механизмы нарушения активности гормонов

- •15.4. Роль аутоаллергических (аутоиммунных) механизмов в развитии эндокринных нарушений

- •1]ДиОТипиЧесИиЕ ahtuteaa

- •16.1. Нарушение функций гипофиза

- •16.1.1. Недостаточность функции гипофиза

- •16.1.2. Гиперфункция передней доли гипофиза

- •16.2. Нарушение функций надпочечников

- •16.2.1. Кортикостероидная недостаточность

- •16.2.2. Гиперкортикостероидизм

- •16.2.3. Гиперфункция мозгового слоя надпочечников

- •16.3. Нарушение функций щитовидной железы

- •16.3.1. Гипертиреоз

- •16.3.2. Гипотиреоз

- •16.4. Нарушение функций околощитовидных желез

- •16.5. Нарушение функций половых желез

- •17.1. Краткие сведения

- •17.2. Атеросклероз

- •17.2.1. Теории происхождения

- •17.2.2. Регресс атеросклероза

- •17.3. Нарушение коронарного кровотока

- •17.3.1. Ишемия миокарда

- •17.3.2. Оглушенный и бездействующий миокард

- •17.4.Артериальная гипертензия

- •Гипертоническая болезнь!

- •17.4.1. Патогенез гипертонической болезни

- •17.4.2. Вторичная артериальная гипертензия

- •17.6. Механизмы развития сердечной недостаточности

- •17.6.2. Диастолическая форма сердечной недостаточности

- •17.7. Механизмы развития аритмий

- •17.7.1. Нарушение образования импульсов

- •17,7,2, Риэнтри

- •17.7.3. Нарушение проводимости

- •Внешнего дыхания

- •18.1. Определение понятия «дыхательная недостаточность»

- •18.2. Оценка функций внешнего дыхания придыхательной недостаточности

- •18.3. Патофизиологические варианты дыхательной недостаточности

- •18.3.1. Центрогенная дыхательная недостаточность

- •18.3.2. Нервно-мышечная дыхательная недостаточность

- •18.3.3. «Каркасная» дыхательная недостаточность

- •18.3.4. Механизмы дыхательной недостаточности при патологии дыхательных путей

- •18.3.5. Паренхиматозная дыхательная недостаточность

- •18.4. Показатели газового состава крови при дыхательной недостаточности

- •18.4.1. Гипоксемическая (I типа) дыхательная недостаточность

- •18.4.2. Гиперкапнически-гипоксемический (вентиляционный) тип дыхательной недостаточности

- •19.1. Основы регуляции клеточного цикла

- •19.2. Патология красной крови

- •19.2.1. Анемии

- •19.2.2. Эритроцитозы

- •19.4. Патология белой крови

- •19.4.1. Лейкоцитопении

- •19.4.2. Лейкоцитоз

- •19.5. Лейкозы (гемобластозы, лейкемии)

- •20.1. Факторы, свертывающие кровь

- •VIll/vWf I

- •20.2. Геморрагические синдромы

- •20.4. Синдром диссеминированного

- •20.5. Методы оценки нарушений системы гемокоагуляции

- •21.1. Нарушение лимфообразования

- •Глава 1. Общее учение о болезни 92

- •Глава 6. Патологическая физиология периферического (органного) кровообращения 705

- •Глава 12. Патологическая физиология 1247

- •21.2. Недостаточность транспорта лимфы

- •21.3. Нарушение свертывания лимфы

- •21.4. Роль лимфатической системы в развитии отека

- •21.5. Функции лимфатической системы при развитии воспаления

- •22.1. Нарушение функций пищевода

- •22.2. Нарушение функций желудка

- •22.2.1. Нарушения секреции соляной кислоты и пепсина

- •22.2.2. Нарушение слизеобразующей функции желудка

- •22.2.3. Патофизиологические механизмы язвенной болезни

- •22.2.4. Нарушение двигательной функции желудка

- •22.3. Патофизиологические механизмы болей в животе

- •22.4. Нарушение экзокринной функции поджелудочной железы

- •22.4.1. Патофизиологические механизмы развития острого панкреатита

- •22.4.2. Патофизиологические механизмы развития хронического панкреатита

- •22.5. Нарушение функций кишечника

- •22.5.1. Нарушение переваривания и всасывания в кишечнике

- •22.5.2. Нарушения двигательной функции кишечника

- •23.1. Печеночно-клеточная недостаточность

- •23.2. Патофизиологические механизмы синдрома портальной гипертензии

- •23.3. Патофизиологические механизмы желтухи

- •24.1. Нарушение клубочковой фильтрации

- •24.2. Нарушение функций канальцев

- •24.3. Изменение состава мочи

- •24.4. Нефротический синдром

- •24.5. Острая почечная недостаточность

- •24.6. Хроническая почечная недостаточность

- •24.7. Мочекаменная болезнь

6.4. Венозный застой крови

Причины венозного застоя крови. Венозный застой крови (или венозная гиперемия) — увеличение кровенаполнения органа или ткани вследствие нарушения оттока крови в венозную систему. Венозный застой возникает в тех случаях, когда существует препятствие для оттока крови из микроциркуляторного русла вследствие закупорки или сдав- ления отводящих вен. Препятствие для кровотока в венах может быть вызвано:

тромбозом вен;

повышением давления в крупных венах (например, при правожелу- дочковой недостаточности);

сдавлением вен, которые легко податливы ввиду тонкости их стенок и сравнительно низкого внутрисосудистого давления (например, сдавление вен разросшейся опухолью или увеличенной маткой при беременности).

В венозной системе коллатеральный отток крови не затруднен благодаря большому количеству анастомозов. При длительном венозном застое коллатеральные пути венозного оттока могут подвергаться дальнейшему развитию. Например, при сдавлении или сужении просвета воротной вены или при циррозе печени отток венозной крови в нижнюю полую вену происходит по развившимся коллатералям вен в нижней части пищевода, вен брюшной стенки и т.д.

Лишь при недостаточном коллатеральном оттоке крови препятствия для кровотока в венах приводят к значительному застою крови.

Микроциркуляция в области венозного застоя крови. Кровяное давление в венах повышается прежде всего непосредственно перед пре

пятствием кровотоку, что ведет к уменьшению артериовенозной разности давлений и замедлению кровотока в мелких артериях, капиллярах и венах. Если отток крови в венозную систему полностью прекращается, то давление перед препятствием возрастает настолько, что достигает диа- столического давления в артериях, приносящих кровь в данный орган. В этих случаях кровоток в сосудах останавливается во время диастолы сердца и опять возникает во время каждой систолы. Такое течение крови называют толчкообразным. Если же давление в венах перед препятствием повышается еще больше, превышая диастолическое давление в приводящих артериях, то кровоток в нормальном направлении может бытьтоль- ко во время систол сердца, а во время диастол, из-за того что давление вблизи вен становится выше, чем в артериях, наступает ретроградный, т.е. обратный, толчок крови. Такой кровоток в микрососудах называют маятникообразным. Повышенное внутрисосудистое давление вызывает расширение сосудов, прежде всего функционирующих вен. Кроме того, раскрываются те венозные сосуды, которые до того не функционировали. Капилляры также расширяются, преимущественно в венозных отделах, так как степень повышения давления здесь больше и стенка более растяжима, чем вблизи артериол.

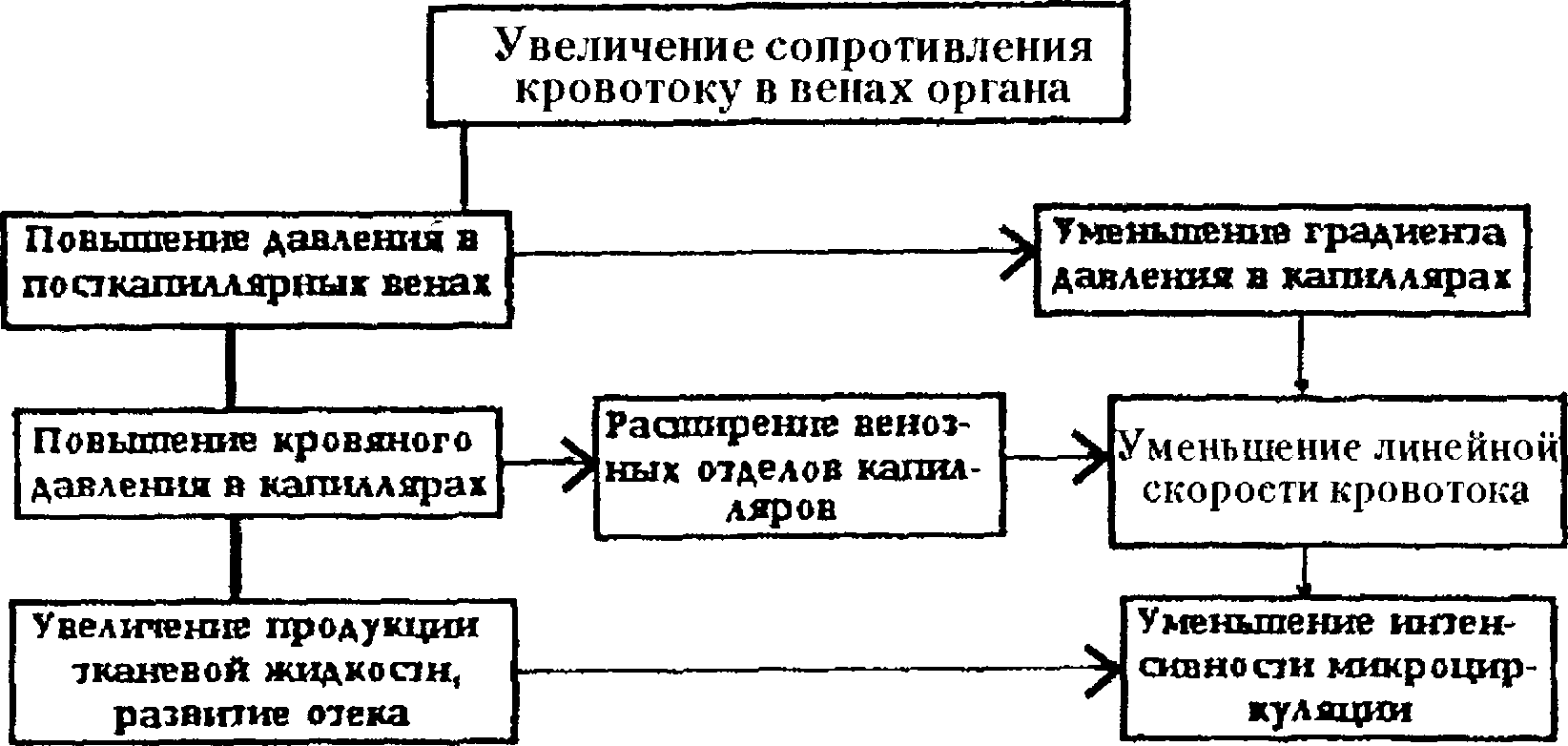

Схема

6.3.

Изменение микроциркуляции при венозном

застое крови

[по

Г.И. Мчедлишвили, 1980].

венозном застое крови всегда возрастает (поэтому возникло название «венозная гиперемия»).

Хотя площадь поперечного сечения сосудистого русла органа пря венозном застое увеличивается, линейная скорость кровотока падает значительно больше, поэтому объемная скорость кровотока оказывается закономерно уменьшенной. Таким образом, микроциркуляция в органе и кровоснабжение тканей при венозном застое крови уменьшаются, несмотря на расширение капиллярного русла и повышение внутрисосу- дистого давления.

Зависимость различных параметров микроциркуляции при венозном застое крови представлена на схеме 6.3.

Признаки венозного застоя крови. Признаки венозного застоя зависят главным образом от уменьшения интенсивности кровотока в мик- роциркуляторном русле, а также от увеличения его кровенаполнения. Уменьшение объемной скорости кровотока при венозном застое ведет к тому, что меньшее количество кислорода и питательных веществ приносится с кровью в орган, а продукты обмена веществ не удаляются полностью. В связи с этим ткани испытывают гипоксию, что способствует нарушению нормального функционирования тканей.

Повышение кровяного давления внутри капилляров сопровождается усилением фильтрации жидкости через их стенки в тканевые щели и уменьшением ее резорбции обратно в кровеносную систему, что означает усиление транссудации. Проницаемость стенок капилляров увеличивается, также способствуя усиленному переходу жидкости в тканевые щели. При этом механические свойства соединительной ткани меняются таким образом, что ее растяжимость растет, а упругость падает. В результате этого вышедший из капилляров транссудат легко растягивает щели и, накапливаясь в них в значительном количестве, вызывает отек тканей. Объем органа при венозном застое увеличивается за счет увеличения его кровенаполнения и вследствие образования отека.

В связи с тем, что кровоток в капиллярах при венозном застое резко замедляется, кислород крови максимально используется тканями и большая часть гемоглобина оказывается восстановленной, поэтому органы или ткани приобретают синюшный оттенок (цианоз), который возникает в результате просвечивания темно-вишневого цвета восстановленного гемоглобина через тонкий слой полупрозрачного эпидермиса.

Нарушение мозгового кровообращения и его компенсация при венозном застое крови. Затруднение оттока крови из сосудистой системы головного мозга, вызывающее венозный застой крови, весьма опасно для мозга, находящегося в герметически замкнутой черепной коробке. В ней помещаются две несжимаемые жидкости — кровь и цереброспинальная жидкость, а также ткань мозга (состоящая на 80 % из воды и потому малосжимаемая). Увеличение объема крови в сосудах мозга (которое неизбежно сопутствует венозному застою крови) вызывает повышение внутричерепного давления и сдавление мозга, в свою очередь нарушая его кровоснабжение и функцию.

Вполне естественно, что в процессе эволюции животного мира развился весьма совершенный регулирующий механизм, устраняющий такие нарушения. Экспериментами было доказано, что сосудистыми эффекторами этого механизма являются магистральные артерии мозга, которые активно суживаются, кактолько затрудняется отток венозной крови из черепа. Констрикция артерий ограничивает приток крови в мозги уменьшает венозный застой в его сосудистой системе, который может полностью устраняться.

6-5. Отек головного мозга

Развитие отека головного мозга тесно связано с нарушениями его кровообращения (схема 6.4). С одной стороны, циркуляторные изменения в мозге могут быть непосредственными причинами отека. Отек может возникнуть при резком повышении кровяного давления в мозговых сосудах вследствие значительного подъема общего артериального давления (отек называют гипертензивным). Ишемия мозга также может быть причиной отека, называемого ишемическим. Такой отек развивается вследствие ишемического повреждения структурных элементов мозговой ткани, в которых начинаются процессы усиленного катаболизма (в частности, распад крупных молекул белка) и появляется большое количество осмотически активных фрагментов макромолекул ткани. Повышение осмотического давления в мозговой ткани в свою очередь обусловливает усиленный переход воды с растворенными в ней электролитами из микрососудов в межклеточные пространства и внутрь тканевых элементов мозга, которые при этом резко набухают.

Изменение микроциркуляции может влиять на развитие отека мозга любой этиологии. Решающую роль играют изменения уровня кровяного давления в микрососудах мозга, во многом определяющие степень

1.

Осмтие прячкаы «гсц 2. Фвстари спос

обсгву ю нуге отеку 3. Фа к горы,

огршпчкмющяе отек

Ишемия

мозга

Артериальная гквартеиэия

Артериальная гкжрсшя и застой крови в мозге

Ослабление

кровотока в ькзге

я

Усиление

процессов хата&оли^

ыа

в ткакн

Нарушение функции матоэнцефг ЛКЧ8СКОГО

барьера

Повышение кровяного давления а мшсрососудах:

Понижение кровяного давления в мккрососда

х