- •Патологическая физиология

- •Глава 1. Общее учение о болезни 92

- •Глава 6. Патологическая физиология периферического (органного) кровообращения 695

- •Глава 12. Патологическая физиология 1237

- •.Краткие сведения об истории патологической физиологии

- •Экспериментально-физиологическое, физико-химическое направление

- •.Часть первая общая нозология

- •Глава 1. Общее учение о болезни

- •1.1. Здоровье и болезнь

- •1.1.1. Норма и здоровье

- •1.1.2. Определение сущности болезни

- •1.1.3. Патологическая реакция, патологический процесс, патологическое состояние

- •1.2. Общие вопросы учения об этиологии болезней

- •1.3. Общие вопросы учения о патогенезе болезней

- •1.4. Исходы болезни

- •На повреждение

- •2.1. Общая патология клетки

- •2.1.1. Повреждение клеток в патологии

- •2.1.2. Нарушение функций клеточных структур

- •Кусочки ткани Выделенные митохондрии

- •Время переживания органа при 24°с (мин)

- •2.1.3. Механизмы нарушения барьерной функции биологических мембран

- •СюТоксическое действие

- •Токсическое действие

- •2.1.4. Другие причины нарушения барьерных свойств липидного слоя мембран

- •Глава 1. Общее учение о болезни 92

- •Глава 6. Патологическая физиология периферического (органного) кровообращения 705

- •Глава 12. Патологическая физиология 1247

- •2.1.5. Нарушение электрической стабильности липидного слоя

- •2.2. Общие реакции организма на повреждение

- •2.2.1. Общий адаптационный синдром (стресс)

- •2.2.2. Активация протеолитических систем плазмы крови

- •I Фактор Хагемана Калликреин j I Прекалликреин

- •2.2.4. Кома

- •2.2.5. Ответ острой фазы

- •2.2.5.2. Главные медиаторы ответа острой фазы

- •3.1. Реактивность организма

- •3.2. Виды реактивности

- •3.5. Резистентность

- •3.6. Факторы, влияющие на реактивность

- •3.7. Роль наследственности

- •Гидрооксифенил виноградная кислота

- •Фенилпиро- виноградная кислота

- •Гомоге нти зи н о вая кислота

- •Гомогентизиноксидаза (алкаптонурия)

- •4.1. Основные представления о строении

- •4.2. Общая стратегия иммунной защиты

- •4.3. Иммунодефицитные состояния

- •4.3.1. Первичные иммунодефициты

- •4.3.2. Вторичные иммунодефициты

- •4.4. Аутоиммунные процессы

- •4.5. Лимфопролиферативные процессы

- •5.1. Взаимоотношение аллергии и иммунитета

- •5.3. Специфические аллергические реакции

- •5.3.1. Аллергические реакции I типа (анафилактические)

- •5.3.2. Аллергические реакции II типа

- •5.3.3. Аллергические реакции III типа

- •5.3.4. Аллергические реакции IV типа

- •Характеристика повышенной чувствительности немедленного и замедленного типов

- •5.4. Атопия. Атонические и псевдоатопические заболевания

- •5.4.1. Механизмы развития

- •5.4.2. Механизмы обратимой обструкции дыхательных путей

- •5.5. Псевдоаллергия

- •5.5.1. Гистаминовый тип псевдоаллергии

- •5.5.2. Нарушение активации системы комплемента

- •5.5.3. Нарушения метаболизма арахидоновой кислоты

- •Глава 6. Патологическая физиология периферического (органного) кровообращения и микроциркуляции

- •Состояние кровотока в микрососудах при артериальной гиперемии, ишемии, капиллярном стазе и венозном застое крови,

- •Признаки расстройства периферического кровообращения (в.В. Воронин, модификация г.И. Мчедлишвили)

- •6.1. Артериальная гиперемия

- •6.3. Нарушение реологических свойств крови, вызывающее стаз в микрососудах

- •6.4. Венозный застой крови

- •Превалирование резорбция вал фильтрацией я оды а микрооо- суддк мозга

- •6.6. Кровоизлияние в мозг

- •7.1. Нарушение микроциркуляции

- •7.2. Воспалительные экссудаты

- •7.3. Эмиграция лейкоцитов периферической крови

- •7.4. Фагоцитоз

- •7.5. Специализированные функции нейтрофилов, моноцитов

- •7.6. Медиаторы воспаления

- •7.7. Исходы воспаления

- •8.1. Этиология

- •8.3. Функция органов и систем

- •9.1. Нарушение обмена белков

- •9.1.1. Нарушение расщепления и всасывания белков

- •9.1.4. Патология межуточного обмена белков (нарушение обмена аминокислот)

- •9.1.5. Изменение скорости распада белка

- •9.1.6. Патология конечного этапа обмена белков

- •9.2. Нарушение обмена липидов

- •9.2.1. Нарушение транспорта липидов и перехода их в ткани

- •9.2.2. Роль нарушений липидного обмена в патогенезе атеросклероза

- •9.2.3. Жировая инфильтрация и жировая дистрофия

- •9.3. Нарушение обмена углеводов

- •9.3.3. Нарушение регуляции углеводного обмена

- •9.4. Нарушение водного баланса

- •9.4.1. Основы регуляции водного баланса

- •9.4.2. Формы нарушения водного баланса

- •9.4.2.1. Увеличение объема внеклеточной жидкости (гиперволемия)

- •9.4.2.2. Уменьшение объема внеклеточной жидкости (гиповолемия)

- •9.5. Нарушение электролитного баланса

- •Организма человека

- •9.5.1. Нарушение баланса натрия

- •9.5.2. Нарушение баланса калия

- •9.5.3. Нарушение баланса кальция

- •9.5.4. Нарушение баланса фосфатов

- •9.5.5. Нарушение баланса магния

- •9.6. Нарушение кислотно-основного баланса

- •9.6.1. Основы регуляции кислотно-основного баланса

- •0A* й к * 5 сз" 5 неш Лшкжы Анионы КаикшыКат ионы

- •9.6.2. Основные показатели коб

- •9.6.3. Формы нарушения кислотно-основного баланса

- •9.6.3.1. Респираторный ацидоз

- •9.6.3.2. Метаболический ацидоз

- •9.6.3.3. Респираторный алкалоз

- •9.6.3.4. Метаболический алкалоз

- •9.6.3.5. Смешанные нарушения кислотно-основного баланса

- •10.2. Компенсаторно-приспособительные реакции при гипоксии

- •10.3. Нарушение обмена веществ

- •10.4. Коррекция гипоксии: необходим избыток или недостаток кислорода?

- •11.1. Механизмы клеточного деления

- •11 »2. Патофизиология клеточного деления

- •11.2.1. Активация онкогенов

- •11.2.2. Инактивация генов-супрессоров

- •11.2.3. Нарушение апоптоза

- •11.2.4. Нарушение механизмов репарации днк

- •11.3. Опухолевый рост

- •11.3.2. Этиология опухолей

- •11.3.3. Свойства опухолевых клеток in vitro

- •11.3.4. Межклеточная кооперация

- •11.3.5. Свойства злокачественных опухолей

- •11.3.6. Взаимоотношения опухоли и организма

- •11.3.7. Механизмы резистентности опухолей к терапевтическим воздействиям

- •.Часть третья нарушение функций органов и систем

- •Глава 12. Патологическая физиология нервной системы

- •12.1. Общие реакции нервной системы на повреждение

- •12.2. Нарушение функции нервной системы,

- •12.3. Метаболические энцефалопатии

- •12.4. Повреждение мозга,

- •12.5. Расстройства функций нервной системы, обусловленные повреждением миелина

- •12.6. Нарушение нервных механизмов управления движениями

- •12.6.1. Расстройства движений,

- •12.6.1.1. Болезни моторных единиц

- •12.6.1.2. Расстройства движений

- •12.6.1.3. Нарушение движений при повреждении мозжечка

- •12.6.1.4. Нарушение движений

- •13.1. Нарушение механизмов регуляции артериального давления

- •13.2. Расстройства функций мочевого пузыря

- •13.5. Вегетативные расстройства,

- •15.1. Нарушение центральных механизмов регуляции

- •15.2. Патологические процессы в железах

- •15.3. Периферические (внежелезистые) механизмы нарушения активности гормонов

- •15.4. Роль аутоаллергических (аутоиммунных) механизмов в развитии эндокринных нарушений

- •1]ДиОТипиЧесИиЕ ahtuteaa

- •16.1. Нарушение функций гипофиза

- •16.1.1. Недостаточность функции гипофиза

- •16.1.2. Гиперфункция передней доли гипофиза

- •16.2. Нарушение функций надпочечников

- •16.2.1. Кортикостероидная недостаточность

- •16.2.2. Гиперкортикостероидизм

- •16.2.3. Гиперфункция мозгового слоя надпочечников

- •16.3. Нарушение функций щитовидной железы

- •16.3.1. Гипертиреоз

- •16.3.2. Гипотиреоз

- •16.4. Нарушение функций околощитовидных желез

- •16.5. Нарушение функций половых желез

- •17.1. Краткие сведения

- •17.2. Атеросклероз

- •17.2.1. Теории происхождения

- •17.2.2. Регресс атеросклероза

- •17.3. Нарушение коронарного кровотока

- •17.3.1. Ишемия миокарда

- •17.3.2. Оглушенный и бездействующий миокард

- •17.4.Артериальная гипертензия

- •Гипертоническая болезнь!

- •17.4.1. Патогенез гипертонической болезни

- •17.4.2. Вторичная артериальная гипертензия

- •17.6. Механизмы развития сердечной недостаточности

- •17.6.2. Диастолическая форма сердечной недостаточности

- •17.7. Механизмы развития аритмий

- •17.7.1. Нарушение образования импульсов

- •17,7,2, Риэнтри

- •17.7.3. Нарушение проводимости

- •Внешнего дыхания

- •18.1. Определение понятия «дыхательная недостаточность»

- •18.2. Оценка функций внешнего дыхания придыхательной недостаточности

- •18.3. Патофизиологические варианты дыхательной недостаточности

- •18.3.1. Центрогенная дыхательная недостаточность

- •18.3.2. Нервно-мышечная дыхательная недостаточность

- •18.3.3. «Каркасная» дыхательная недостаточность

- •18.3.4. Механизмы дыхательной недостаточности при патологии дыхательных путей

- •18.3.5. Паренхиматозная дыхательная недостаточность

- •18.4. Показатели газового состава крови при дыхательной недостаточности

- •18.4.1. Гипоксемическая (I типа) дыхательная недостаточность

- •18.4.2. Гиперкапнически-гипоксемический (вентиляционный) тип дыхательной недостаточности

- •19.1. Основы регуляции клеточного цикла

- •19.2. Патология красной крови

- •19.2.1. Анемии

- •19.2.2. Эритроцитозы

- •19.4. Патология белой крови

- •19.4.1. Лейкоцитопении

- •19.4.2. Лейкоцитоз

- •19.5. Лейкозы (гемобластозы, лейкемии)

- •20.1. Факторы, свертывающие кровь

- •VIll/vWf I

- •20.2. Геморрагические синдромы

- •20.4. Синдром диссеминированного

- •20.5. Методы оценки нарушений системы гемокоагуляции

- •21.1. Нарушение лимфообразования

- •Глава 1. Общее учение о болезни 92

- •Глава 6. Патологическая физиология периферического (органного) кровообращения 705

- •Глава 12. Патологическая физиология 1247

- •21.2. Недостаточность транспорта лимфы

- •21.3. Нарушение свертывания лимфы

- •21.4. Роль лимфатической системы в развитии отека

- •21.5. Функции лимфатической системы при развитии воспаления

- •22.1. Нарушение функций пищевода

- •22.2. Нарушение функций желудка

- •22.2.1. Нарушения секреции соляной кислоты и пепсина

- •22.2.2. Нарушение слизеобразующей функции желудка

- •22.2.3. Патофизиологические механизмы язвенной болезни

- •22.2.4. Нарушение двигательной функции желудка

- •22.3. Патофизиологические механизмы болей в животе

- •22.4. Нарушение экзокринной функции поджелудочной железы

- •22.4.1. Патофизиологические механизмы развития острого панкреатита

- •22.4.2. Патофизиологические механизмы развития хронического панкреатита

- •22.5. Нарушение функций кишечника

- •22.5.1. Нарушение переваривания и всасывания в кишечнике

- •22.5.2. Нарушения двигательной функции кишечника

- •23.1. Печеночно-клеточная недостаточность

- •23.2. Патофизиологические механизмы синдрома портальной гипертензии

- •23.3. Патофизиологические механизмы желтухи

- •24.1. Нарушение клубочковой фильтрации

- •24.2. Нарушение функций канальцев

- •24.3. Изменение состава мочи

- •24.4. Нефротический синдром

- •24.5. Острая почечная недостаточность

- •24.6. Хроническая почечная недостаточность

- •24.7. Мочекаменная болезнь

22.2. Нарушение функций желудка

Желудок выполняет в организме человека многообразные функции. В нем происходят физическая и химическая обработка пищи, ее депонирование и эвакуация, выработка гастромукопротеида (внутреннего фактора Касла), необходимого для всасывания в кишечнике витамина В12. К наиболее важным функциям желудка относятся образование в нем соляной кислоты и пепсина, выработка слизи, а также синтез простагланди- нов и некоторых гастроинтестинаяьных пептидов.

22.2.1. Нарушения секреции соляной кислоты и пепсина

Соляная кислота выделяется париетальными (обкладочными) клетками слизистой оболочки желудка, число которых у здорового человека составляет 1 миллиард (109). Регуляция ее секреции — достаточно сложный механизм, включающий в себя 3 фазы секреции: психическую, цефа- лическую и периферическую (пищеварительную). Психическая фаза возникает при соответствующих мысЬях о предполагаемом приеме пищи; цефалическая фаза «запускается» в ответ на вид, запах и вкус пищи. Периферическая, или пищеварительная, фаза включается при действии таких факторов, как растяжение желудка, наличие в составе пищи стимуляторов секреции (например, некоторых аминокислот); местное освобождение гастроинтестинальных гормонов (в первую очередь, гастрина).

В регуляции функциональной активности париетальной клетки принимают участие нервная система (медиатором здесь служит ацетилхо- лин), а также различные гормоны, выделяющиеся в кровь (секретин, инсулин) или межклеточную жидкость (например, соматостатин).

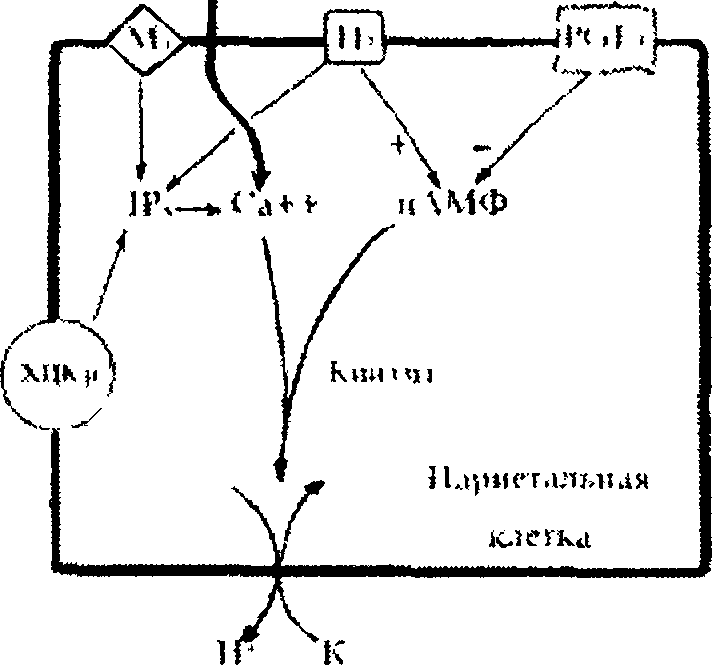

Основные механизмы регуляции функции париетальной (обкладоч- ной) клетки слизистой оболочки желудка представлены на схеме 22.1

.1 IMITH

Hrb

(а '

Схема

22.1.

Регуляция функции париетальной

(обкладочной) клетки

слизистой

оболочки желудка. Обозначения: ХЦК —

холецистокинин; ХЦКр — рецепторы для

холецистокинина; М3

— мускариновые рецепторы; Н2

— гистаминовые рецепторы; PGE2

—

простагландин Е2;

!Р3

— инозитол-трифоефат; цАМФ —

аденозин-монофосфат.

К),к<»ь

Париетальная клетка содержит рецепторы для гистамина, освобождающегося из энтерохромаффинных (ECL) клеток, гастрина и холецистокинина (ХЦК-рецепторы), а также рецепторы для ацетилхолина (М3-рецеп- торы). Стимуляция Н2-рецепторов способствует высвобождению (+) циклического аденозинмонофосфата (цАМФ), тогда как стимуляция ХЦК- рецепторов и М3-рецепторов приводит к повышению уровня внутриклеточного кальция (Са++). Стимуляция М3-рецепторов увеличивает, кроме того, поступление Са++ в клетку и благодаря возрастанию уровня инози- толтрифосфата (IP3) усиливает выход внутриклеточного Са++. Гастрин, холецистокинин и гистамин также повышают выход Са++ благодаря действию на IP3. Париетальная клетка содержит рецептор для простагланди- на Е2 (PGE2), стимуляция которого уменьшает уровень цАМФ и приводит к торможению секреции соляной кислоты.

Секреция соляной кислоты париетальной клеткой осуществляется по принципу протонного насоса (помпы), в котором К+ обменивается на Н+, a CI" на НС03\ Важную роль в этом процессе играет Н+К+-АТФаза, которая, используя энергию, выделяющуюся при расщеплении АТФ, обеспечивает транспорт Н+ из париетальной клетки и их обмен на К+.

Столь сложный механизм регуляции выработки соляной кислоты объясняет многообразие факторов, способствующих повышению или снижению ее продукции. Так, субъективно неприятные ощущения, связанные с процедурой желудочного зондирования, могут вызвать торможение выработки соляной кислоты за счет воздействия на психическую фазу желудочной секреции. В результате этого уровень базальной кис

лотной продукции, например, при желудочном зондировании может оказаться заниженным. На характер желудочного кислотовыделения влияют, кроме того, такие факторы, как эмоциональное возбуждение, или, наоборот, подавленность, тоска.

Гиперсекреция соляной кислоты, играющая важную роль в развитии целого ряда гастроэнтерологических заболеваний, может наблюдаться при наследственно детерминированном увеличении массы обкладоч- ных клеток; повышенном тонусе блуждающего нерва (в частности, улиц с конституционально обусловленной ваготонией); растяжении антрально- го отдела желудка в случаях нарушения его опорожнения; возрастании выработки гастрина у больных с гастринпродуцирующей опухолью поджелудочной железы (синдром Золлингера—Эллисона), а также при увеличении количества ECL-клеток в слизистой оболочке желудка (у больных с карциноидным синдромом) и т.д.

Помимо соляной кислоты, в желудочном соке содержится протео- литический фермент пепсин, который образуется из своего профермента пепсиногена, вырабатываемого главными клетками слизистой оболочки желудка. В настоящее время различают? разновидностей пепсиногена, из которых первые 5 обнаруживают в фундальном отделе желудка, составляя пепсиноген-1, а остальные 2 синтезируются слизистой оболочкой всех отделов желудка и проксимальной частью двенадцатиперстной кишки, образуя пепсиноген-ll. Нарушение пепсинобразующей функции желудка имеет определенное значение в возникновении ряда гастроэнтерологических заболеваний, например повышенная выработка пепси- ногена-1 является одним из генетически детерминированных факторов, способствующих развитию язвенной болезни.