- •Патологическая физиология

- •Глава 1. Общее учение о болезни 92

- •Глава 6. Патологическая физиология периферического (органного) кровообращения 695

- •Глава 12. Патологическая физиология 1237

- •.Краткие сведения об истории патологической физиологии

- •Экспериментально-физиологическое, физико-химическое направление

- •.Часть первая общая нозология

- •Глава 1. Общее учение о болезни

- •1.1. Здоровье и болезнь

- •1.1.1. Норма и здоровье

- •1.1.2. Определение сущности болезни

- •1.1.3. Патологическая реакция, патологический процесс, патологическое состояние

- •1.2. Общие вопросы учения об этиологии болезней

- •1.3. Общие вопросы учения о патогенезе болезней

- •1.4. Исходы болезни

- •На повреждение

- •2.1. Общая патология клетки

- •2.1.1. Повреждение клеток в патологии

- •2.1.2. Нарушение функций клеточных структур

- •Кусочки ткани Выделенные митохондрии

- •Время переживания органа при 24°с (мин)

- •2.1.3. Механизмы нарушения барьерной функции биологических мембран

- •СюТоксическое действие

- •Токсическое действие

- •2.1.4. Другие причины нарушения барьерных свойств липидного слоя мембран

- •Глава 1. Общее учение о болезни 92

- •Глава 6. Патологическая физиология периферического (органного) кровообращения 705

- •Глава 12. Патологическая физиология 1247

- •2.1.5. Нарушение электрической стабильности липидного слоя

- •2.2. Общие реакции организма на повреждение

- •2.2.1. Общий адаптационный синдром (стресс)

- •2.2.2. Активация протеолитических систем плазмы крови

- •I Фактор Хагемана Калликреин j I Прекалликреин

- •2.2.4. Кома

- •2.2.5. Ответ острой фазы

- •2.2.5.2. Главные медиаторы ответа острой фазы

- •3.1. Реактивность организма

- •3.2. Виды реактивности

- •3.5. Резистентность

- •3.6. Факторы, влияющие на реактивность

- •3.7. Роль наследственности

- •Гидрооксифенил виноградная кислота

- •Фенилпиро- виноградная кислота

- •Гомоге нти зи н о вая кислота

- •Гомогентизиноксидаза (алкаптонурия)

- •4.1. Основные представления о строении

- •4.2. Общая стратегия иммунной защиты

- •4.3. Иммунодефицитные состояния

- •4.3.1. Первичные иммунодефициты

- •4.3.2. Вторичные иммунодефициты

- •4.4. Аутоиммунные процессы

- •4.5. Лимфопролиферативные процессы

- •5.1. Взаимоотношение аллергии и иммунитета

- •5.3. Специфические аллергические реакции

- •5.3.1. Аллергические реакции I типа (анафилактические)

- •5.3.2. Аллергические реакции II типа

- •5.3.3. Аллергические реакции III типа

- •5.3.4. Аллергические реакции IV типа

- •Характеристика повышенной чувствительности немедленного и замедленного типов

- •5.4. Атопия. Атонические и псевдоатопические заболевания

- •5.4.1. Механизмы развития

- •5.4.2. Механизмы обратимой обструкции дыхательных путей

- •5.5. Псевдоаллергия

- •5.5.1. Гистаминовый тип псевдоаллергии

- •5.5.2. Нарушение активации системы комплемента

- •5.5.3. Нарушения метаболизма арахидоновой кислоты

- •Глава 6. Патологическая физиология периферического (органного) кровообращения и микроциркуляции

- •Состояние кровотока в микрососудах при артериальной гиперемии, ишемии, капиллярном стазе и венозном застое крови,

- •Признаки расстройства периферического кровообращения (в.В. Воронин, модификация г.И. Мчедлишвили)

- •6.1. Артериальная гиперемия

- •6.3. Нарушение реологических свойств крови, вызывающее стаз в микрососудах

- •6.4. Венозный застой крови

- •Превалирование резорбция вал фильтрацией я оды а микрооо- суддк мозга

- •6.6. Кровоизлияние в мозг

- •7.1. Нарушение микроциркуляции

- •7.2. Воспалительные экссудаты

- •7.3. Эмиграция лейкоцитов периферической крови

- •7.4. Фагоцитоз

- •7.5. Специализированные функции нейтрофилов, моноцитов

- •7.6. Медиаторы воспаления

- •7.7. Исходы воспаления

- •8.1. Этиология

- •8.3. Функция органов и систем

- •9.1. Нарушение обмена белков

- •9.1.1. Нарушение расщепления и всасывания белков

- •9.1.4. Патология межуточного обмена белков (нарушение обмена аминокислот)

- •9.1.5. Изменение скорости распада белка

- •9.1.6. Патология конечного этапа обмена белков

- •9.2. Нарушение обмена липидов

- •9.2.1. Нарушение транспорта липидов и перехода их в ткани

- •9.2.2. Роль нарушений липидного обмена в патогенезе атеросклероза

- •9.2.3. Жировая инфильтрация и жировая дистрофия

- •9.3. Нарушение обмена углеводов

- •9.3.3. Нарушение регуляции углеводного обмена

- •9.4. Нарушение водного баланса

- •9.4.1. Основы регуляции водного баланса

- •9.4.2. Формы нарушения водного баланса

- •9.4.2.1. Увеличение объема внеклеточной жидкости (гиперволемия)

- •9.4.2.2. Уменьшение объема внеклеточной жидкости (гиповолемия)

- •9.5. Нарушение электролитного баланса

- •Организма человека

- •9.5.1. Нарушение баланса натрия

- •9.5.2. Нарушение баланса калия

- •9.5.3. Нарушение баланса кальция

- •9.5.4. Нарушение баланса фосфатов

- •9.5.5. Нарушение баланса магния

- •9.6. Нарушение кислотно-основного баланса

- •9.6.1. Основы регуляции кислотно-основного баланса

- •0A* й к * 5 сз" 5 неш Лшкжы Анионы КаикшыКат ионы

- •9.6.2. Основные показатели коб

- •9.6.3. Формы нарушения кислотно-основного баланса

- •9.6.3.1. Респираторный ацидоз

- •9.6.3.2. Метаболический ацидоз

- •9.6.3.3. Респираторный алкалоз

- •9.6.3.4. Метаболический алкалоз

- •9.6.3.5. Смешанные нарушения кислотно-основного баланса

- •10.2. Компенсаторно-приспособительные реакции при гипоксии

- •10.3. Нарушение обмена веществ

- •10.4. Коррекция гипоксии: необходим избыток или недостаток кислорода?

- •11.1. Механизмы клеточного деления

- •11 »2. Патофизиология клеточного деления

- •11.2.1. Активация онкогенов

- •11.2.2. Инактивация генов-супрессоров

- •11.2.3. Нарушение апоптоза

- •11.2.4. Нарушение механизмов репарации днк

- •11.3. Опухолевый рост

- •11.3.2. Этиология опухолей

- •11.3.3. Свойства опухолевых клеток in vitro

- •11.3.4. Межклеточная кооперация

- •11.3.5. Свойства злокачественных опухолей

- •11.3.6. Взаимоотношения опухоли и организма

- •11.3.7. Механизмы резистентности опухолей к терапевтическим воздействиям

- •.Часть третья нарушение функций органов и систем

- •Глава 12. Патологическая физиология нервной системы

- •12.1. Общие реакции нервной системы на повреждение

- •12.2. Нарушение функции нервной системы,

- •12.3. Метаболические энцефалопатии

- •12.4. Повреждение мозга,

- •12.5. Расстройства функций нервной системы, обусловленные повреждением миелина

- •12.6. Нарушение нервных механизмов управления движениями

- •12.6.1. Расстройства движений,

- •12.6.1.1. Болезни моторных единиц

- •12.6.1.2. Расстройства движений

- •12.6.1.3. Нарушение движений при повреждении мозжечка

- •12.6.1.4. Нарушение движений

- •13.1. Нарушение механизмов регуляции артериального давления

- •13.2. Расстройства функций мочевого пузыря

- •13.5. Вегетативные расстройства,

- •15.1. Нарушение центральных механизмов регуляции

- •15.2. Патологические процессы в железах

- •15.3. Периферические (внежелезистые) механизмы нарушения активности гормонов

- •15.4. Роль аутоаллергических (аутоиммунных) механизмов в развитии эндокринных нарушений

- •1]ДиОТипиЧесИиЕ ahtuteaa

- •16.1. Нарушение функций гипофиза

- •16.1.1. Недостаточность функции гипофиза

- •16.1.2. Гиперфункция передней доли гипофиза

- •16.2. Нарушение функций надпочечников

- •16.2.1. Кортикостероидная недостаточность

- •16.2.2. Гиперкортикостероидизм

- •16.2.3. Гиперфункция мозгового слоя надпочечников

- •16.3. Нарушение функций щитовидной железы

- •16.3.1. Гипертиреоз

- •16.3.2. Гипотиреоз

- •16.4. Нарушение функций околощитовидных желез

- •16.5. Нарушение функций половых желез

- •17.1. Краткие сведения

- •17.2. Атеросклероз

- •17.2.1. Теории происхождения

- •17.2.2. Регресс атеросклероза

- •17.3. Нарушение коронарного кровотока

- •17.3.1. Ишемия миокарда

- •17.3.2. Оглушенный и бездействующий миокард

- •17.4.Артериальная гипертензия

- •Гипертоническая болезнь!

- •17.4.1. Патогенез гипертонической болезни

- •17.4.2. Вторичная артериальная гипертензия

- •17.6. Механизмы развития сердечной недостаточности

- •17.6.2. Диастолическая форма сердечной недостаточности

- •17.7. Механизмы развития аритмий

- •17.7.1. Нарушение образования импульсов

- •17,7,2, Риэнтри

- •17.7.3. Нарушение проводимости

- •Внешнего дыхания

- •18.1. Определение понятия «дыхательная недостаточность»

- •18.2. Оценка функций внешнего дыхания придыхательной недостаточности

- •18.3. Патофизиологические варианты дыхательной недостаточности

- •18.3.1. Центрогенная дыхательная недостаточность

- •18.3.2. Нервно-мышечная дыхательная недостаточность

- •18.3.3. «Каркасная» дыхательная недостаточность

- •18.3.4. Механизмы дыхательной недостаточности при патологии дыхательных путей

- •18.3.5. Паренхиматозная дыхательная недостаточность

- •18.4. Показатели газового состава крови при дыхательной недостаточности

- •18.4.1. Гипоксемическая (I типа) дыхательная недостаточность

- •18.4.2. Гиперкапнически-гипоксемический (вентиляционный) тип дыхательной недостаточности

- •19.1. Основы регуляции клеточного цикла

- •19.2. Патология красной крови

- •19.2.1. Анемии

- •19.2.2. Эритроцитозы

- •19.4. Патология белой крови

- •19.4.1. Лейкоцитопении

- •19.4.2. Лейкоцитоз

- •19.5. Лейкозы (гемобластозы, лейкемии)

- •20.1. Факторы, свертывающие кровь

- •VIll/vWf I

- •20.2. Геморрагические синдромы

- •20.4. Синдром диссеминированного

- •20.5. Методы оценки нарушений системы гемокоагуляции

- •21.1. Нарушение лимфообразования

- •Глава 1. Общее учение о болезни 92

- •Глава 6. Патологическая физиология периферического (органного) кровообращения 705

- •Глава 12. Патологическая физиология 1247

- •21.2. Недостаточность транспорта лимфы

- •21.3. Нарушение свертывания лимфы

- •21.4. Роль лимфатической системы в развитии отека

- •21.5. Функции лимфатической системы при развитии воспаления

- •22.1. Нарушение функций пищевода

- •22.2. Нарушение функций желудка

- •22.2.1. Нарушения секреции соляной кислоты и пепсина

- •22.2.2. Нарушение слизеобразующей функции желудка

- •22.2.3. Патофизиологические механизмы язвенной болезни

- •22.2.4. Нарушение двигательной функции желудка

- •22.3. Патофизиологические механизмы болей в животе

- •22.4. Нарушение экзокринной функции поджелудочной железы

- •22.4.1. Патофизиологические механизмы развития острого панкреатита

- •22.4.2. Патофизиологические механизмы развития хронического панкреатита

- •22.5. Нарушение функций кишечника

- •22.5.1. Нарушение переваривания и всасывания в кишечнике

- •22.5.2. Нарушения двигательной функции кишечника

- •23.1. Печеночно-клеточная недостаточность

- •23.2. Патофизиологические механизмы синдрома портальной гипертензии

- •23.3. Патофизиологические механизмы желтухи

- •24.1. Нарушение клубочковой фильтрации

- •24.2. Нарушение функций канальцев

- •24.3. Изменение состава мочи

- •24.4. Нефротический синдром

- •24.5. Острая почечная недостаточность

- •24.6. Хроническая почечная недостаточность

- •24.7. Мочекаменная болезнь

18.4. Показатели газового состава крови при дыхательной недостаточности

Различают две основные категории ДН:

гипоксемическую (паренхиматозную), или ДН I типа, и

гиперкапнически-гипоксемическую (вентиляционную), или ДН II

типа.

18.4.1. Гипоксемическая (I типа) дыхательная недостаточность

Гипоксемическая (паренхиматозная) дыхательная недостаточность характеризуется артериальной гипоксемией (Ра02 менее 60 мм рт.ст.), которая, как правило, трудно корригируется кислородотерапией. Граница гипоксемии при этом выбрана исходя из особенностей кривой диссоциации оксигемоглобина (S-образная форма кривой), так как при менее выраженной гипоксемии гемоглобин практически на 90 % насыщен кислородом, поэтому к тканям поступает достаточное его количество.

Этот тип ДН встречается в основном при тяжелых паренхиматозных заболеваниях легких и болезнях мелких дыхательных путей. В основе его развития лежат несколько механизмов, в частности снижение парциального напряжения кислорода во вдыхаемом воздухе, нарушение диффузии газов через альвеолярно-капиллярную мембрану, регионарные нарушения вентиляционно-перфузионных отношений, шунт или прямой сброс венозной крови в артериальную систему кровообращения, а также снижение парциального напряжения кислорода в смешанной венозной крови.

1. Снижение парциального напряжения кислорода во вдыхаемом воздухе. Низкое парциальное давление кислорода во вдыхаемом воздухе может отмечаться на больших высотах в результате уменьшения барометрического давления (жизнь в высокогорьях, высотные полеты), при ингаляции отравляющих газов, атакже вблизи огня из-за поглощения кис- лородапри горении. Например, огонь в закрытом помещении быстро снижает уровень кислорода с 21 % (норма) до 10—15 %. Выраженная артериальная гипоксемия в этом случае является основной причиной смерти людей и в значительной мере ответственна за нарушения функции центральной нервной системы, сердца и почек у ожоговых больных.

Нарушение диффузии газов через альвеолярно-капиллярную мембрану. Нарушения диффузии, вызванные как уменьшением общей площади газообмена и ускоренным прохождения эритроцитов по легочным капиллярам (например, при эмфиземе легких), так и снижением проницаемости альвеолярно-капиллярной мембраны (например, при формировании «гиалиновых мембран» при ОРДС или альвеолярном протеино- зе легких), препятствуют выравниванию парциального напряжения кислорода в альвеолах и крови легочных капилляров. Этот феномен получил название альвеолярно-капиллярного блока и при гистологическом исследовании подтверждается выраженным фиброзом или деструкцией межальвеолярных перегородок. Следует отметить, что константадиффу- зии для углекислого газа в 20 раз превышает константу диффузии для кислорода, поэтому диффузные нарушения в первую очередь отражаются на диффузии кислорода.

Регионарные нарушения вентиляционно-перфузионного отношения. Отношение альвеолярной вентиляции к перфузии легочных капилляров называется вентиляционно-перфузионным отношением. Регионарная патология, вызывающая нарушение вентиляционно-перфузионных отношений в легочной ткани, является основным механизмом, ведущим к развитию артериальной гипоксемии при большинстве заболеваний легких.

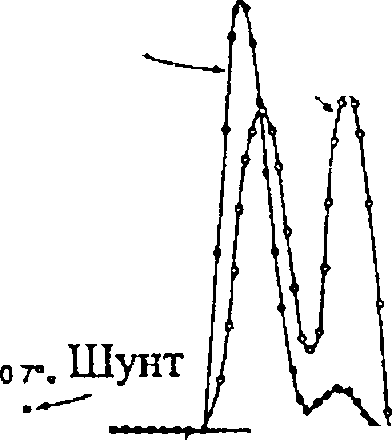

Известно, что легкие состоят примерно из 300 млн альвеол, перфу- зируемых кровью параллельно и последовательно. В норме перфузия осуществляется только в тех участках, которые в это время вентилируются, и именно в них осуществляется газообмен между альвеолярным воздухом и кровью легочных капилляров, поэтому у здорового человека вен- тиляционно-перфузионное отношение (VA/Q) приблизительно равно 1. В невентилируемых участках, находящихся в состоянии физиологического ателектаза, перфузии нет. Если же эти участки начинают вентилироваться (например, при углублении дыхания во время физической нагрузки), то легочный кровоток быстро перераспределяется, а перфузия захватывает и эти зоны (рис. 18.6).

Несколько важных механизмов поддерживают нормальные венти- ляционно-перфузионные отношения в легких: кцллатеральная вентиляция легких, легочная гипоксическая вазоконстрикция и гипокапническая бронхоконстрикция. Их нарушения при различной патологии легких ведут к развитию дыхательной недостаточности.

Коллатеральная

вентиляция

обеспечивает вентиляцию перфузиру-

емых альвеол воздухом, минуя бронхи

(при их обструкции), через альвеолярные

поры Кона, бронхиоло-альвеолярные

коммуникации Ламберта

-Кровоток-

Вентиляция

7

15

0

5-1

0

8-т

100

100

0

0

4-

03-

0

2-

01-

Кровоток

0

0 01 0 1

1

ю

100 100

0

Вентиляция

\

. 0 6-

s

10

а

Кровоток

I

Вентиляция

0

5-

а;

<

x

С

С

100

1

о

А

0

1

и межбронхиальные сообщения Мартина. Объем коллатеральной вентиляции пораженных зон легких может колебаться от 10 до 65 % общей вен- тиляции, причем главным двигателем коллатерального потока воздуха будет различие в уровне давления связанных коллатералями сегментарных зон.

Легочная гипоксическая вазоконстрикция заключается в том, что в недостаточно вентилируемых участках легочной ткани происходит спазм легочных сосудов. Впервые этот феномен был подробно описан и подтвержден экспериментально в 1946 г. U.S. Von Euler и G. Liljestrand; он получил название рефлекса Эйлера—Лильестранда. Его механизмы до конца не изучены. Предполагается, что гипоксия (снижение Ра02 до уровня 60—70 мм рт.ст.) непосредственно повышает тонус гладкой мускулатуры легочных капилляров, увеличивая проницаемость их мембран для ионов кальция. Возможно также, что гипоксия вызывает нарушение баланса ва- зоактивных медиаторов, выделяемых эндотелиальными клетками, в частности оксида азота (NO) и эндотелина. Этот рефлекс легко нарушается при легочной патологии, артериальной легочной гипертензии, высоком положительном давлении в дыхательных путях, а также при использовании некоторых лекарственных препаратов (например, нитратов или ингаляционных симпатомиметиков).

Гипокапническая бронхоконстрикция развивается при нарушении перфузии вентилируемых альвеол (например, при тромбоэмболии мелких ветвей легочной артерии). Обструкция легочных сосудов тромбом ведет к развитию гипокапнии, которая, в свою очередь, рефлекторно вызывает сужение дыхательных путей. Возможно, что источником бронхо- констрикторных медиаторов (гистамин, серотонин, простагландины) в этом случае являются активированные тромбоциты, участвующие в формировании тромба. Этот рефлекс намного слабее, чем гипоксическая вазоконстрикция, и легко подавляется, например, при увеличении дыхательного объема

.

При различных заболеваниях легких нормальные вентиляционно- перфузионные отношения нарушаются, при этом возможно появление патологических зон с относительным преобладанием как вентиляции, так и перфузии легочной ткани.

В первом случае (VA/Q > 1) альвеолы вентилируются при недостатке их перфузии кровью, увеличивая объем «физиологического» мертвого пространства (VD) легких.

Мертвое пространство легких включает в себя воздухоносные пути (анатомическое мертвое пространство) и ту часть альвеол, которые вентилируются, но не перфузируются кровью (физиологическое мертвое пространство). При этом для эффективной вентиляции легких важен не столько объем мертвого пространства, сколько его отношение к дыхательному объему (VD/VT) легких. В норме это отношение не превышает 0,3, т.е. 70 % объема воздуха, вдыхаемого за один вдох, участвует в газообмене, а 30% остается в мертвом пространстве легких (неэффективная вентиляция).

Увеличение отношения VD/VT означает, что организм расходует значительную часть энергии вхолостую, т.е. на вентиляцию мертвого пространства, и в меньшей мере — на альвеолярный газообмен. Для поддержания эффективной вентиляции альвеол при этом происходитувеличение минутного объема дыхания за счет увеличения как дыхательного объема (если это возможно), так и частоты дыхания. При достаточном силовом резерве дыхательной мускулатуры нормальный газовый состав артериальной крови может поддерживаться довольно длительно, однако энергетическая «цена» дыхания при этом значительно возрастает.

Следовательно, вентиляция увеличенного мертвого пространства непосредственно не влияет на оксигенацию артериальной крови, но значительно увеличивает работу дыхания.

На рис. 18.6 представлены характерные изменения вентиляционно- перфузионного отношения, наблюдаемые при эмфиземе легких. Редукция капиллярного русла легких вследствие деструктивных процессов, характерных для эмфиземы, обусловливает появление множества вентилируемых, но недостаточно перфузируемых участков легочной ткани. Отсутствие артериальной гипоксемии (цианоза) при эмфиземе легких наряду со снижением эластичности легочной ткани и характерным «пыхтящим» дыханием через полусомкнутые губы, поддерживающим положительное давление в дыхательных путях на выдохе, общим истощением вследствие увеличенной работы дыхательных мышц формируют довольно характерный внешний вид больных этой группы, обозначенный Burrows (1966) как розовые пыхтельщики (англ. pink puffers).

Второй тип патологии характеризуется формированием зоны, где есть кровоток, но практически нет вентиляции (VA/Q < 1), а следовательно, и эффективного газообмена. Притекающая в эти зоны кровь оттекает от них недостаточно артериализованной (увеличивая фракцию «венозного примешивания»), что и является причиной гипоксемии. При компенсаторном усилении вентиляции тех участков, где происходит газообмен, возможно усиление элиминации углекислоты, однако дополнительного роста насыщения гемоглобина кислородом при этом не происходит.

Следовательно, артериальная гипоксемия возникает при недостаточной вентиляции нормально перфузируемых альвеол.

При этом выраженность артериальной гипоксемии будет определяться величиной участков с низким отношением VA/Q, т.е. степенью снижения их вентиляции, а также уровнем их перфузии.

Пример такого распределения вентиляции и перфузии (хронический обструктивный бронхит) представлен на рис. 18.6: наряду с нормальными участками в легких отмечаются участки с низким вентиляционно- перфузионным отношением, ведущим к развитию артериальной гипоксемии и появлению цианоза. Выраженная гипоксия в этом случае будет способствовать увеличению легочного сосудистого сопротивления (рефлекс Эйлера—Лильестранда) и развитию правожелудочковой сердечной недостаточности (легочное сердце) с развитием периферических отеков. Характерный внешний вид (цианоз и отеки) этой группы больных позволил в свое время Burrows и соавт. (1966) охарактеризовать их как синюшные отечники (blue bloaters).

Другим примером образования регионов с низкими отношениями Va/Q может служить чрезмерная перфузия нормально вентилируемых альвеол. Такая ситуация может возникнуть, например, при тромбоэмболии легочных артерий, когда происходит перераспределение кровотока в не- эмболизированные сосудистые регионы легких.

Выраженность вентиляционно-перфузионных нарушений можно косвенно оценить по показателям напряжения кислорода в артериальной крови (Ра02), однако более достоверно — по величине альвеолярно-ар- териальной разницы по кислороду [Р(А_а)02], в норме не превышающей 10— 20 мм рт.ст.

4. Шунтирование крови. Шунт крови справа налево означает прямой сброс венозной крови в артериальную систему кровообращения, При этом бедная кислородом кровь или полностью минует легочное циркулятор- ное русло (анатомический шунт), или проходит через сосуды в участках легких, в которых отсутствует газообмен (альвеолярный шунт). По своей сути шунтирование является одним из крайних вариантов вентиляционно-перфузионных нарушений, ведущих к развитию артериальной гипоксемии.

Величина нормального анатомического шунта не превышает 10% объема сердечного выброса и обусловлена существованием бронхиальной и коронарной циркуляции, благодаря которым часть крови возвращается в левые отделы сердца неоксигенированной. Его увеличение возможно, например, при врожденных пороках сердца со сбросом-крови справа налево (синдром Эйзенменгера) или наличии артериовенозных фистул (например, у больных телангиэктазией).

Наряду с этим увеличение шунтирования крови отмечено при тромбоэмболии легочной артерии. Установлено, что почти у 25 % людей овальное отверстие остается закрытым только функционально, но не анатомически. При нормальном внутрилегочном давлении нет градиента пра- во-левопредсердного давления, и овальное окно, будучи анатомически открытым, не функционирует. При повышении давления во время тромбоэмболии легочной артерии правый желудочек работает против высокого сопротивления, при этом может происходить сброс крови через овальное отверстие из правого предсердия в левое, т.е. возникает внут- рисердечный шунт крови, ведущий к тяжелым нарушениям газообмена и эпизодам «парадоксальной» эмболии сосудов большого круга кровообращения.

Портопульмональное шунтирование, развивающееся при хронических заболеваниях печени, также является примером увеличения анатомического шунтирования крови, которое, например при циррозе печени может достигать 40 % сердечного выброса, однако его механизмы на сегодня неизвестны.

Альвеолярный шунт, в свою очередь, является причиной развития гипоксемии при паренхиматозных заболеваниях легких — массивной пневмонии, ателектазе или отеке легких. Полностью спавшиеся или заполненные экссудатом альвеолы в этом случае не способны участвовать в газообмене даже при значительном повышении парциального напряжения кислорода во вдыхаемом воздухе. Элиминация С02 при этом успешно происходит в основном через регионы, где обеспечивается нормальное отношение вентиляции и перфузии.

Величина шунта или та часть сердечного выброса (Q), которая не участвует в газообмене, может быть рассчитана по уравнению :

Qs/Qt = (Сс'02 - Са02)/(Сс'02 - CV02),

где Qt — общий кровоток, который складывается из кровотока по шунту (Qs) и кровотока через вентилируемые зоны; Cc'02, Ca02, Cv02 — содержание кислорода в крови легочных капилляров, артериальной и смешанной венозной крови соответственно.

Содержание кислорода в крови определяется суммой, которую составляет кислород, связанный с гемоглобином (для артериальной крови 1,34 мл 02 х НЬ х Sa02) и растворенный в плазме (для артериальной крови Ра02 (0,0031 мл/мм рт.ст.). Для упрощения расчетов показатель парциального напряжения 02 в крови легочных капилляров принимают равным таковому напряжения 02 в альвеолах, которое рассчитывают по уравнению альвеолярного газа (см. стр. 455), a Cv02 рассчитывают, получив пробу смешанной крови из легочной артерии с помощью специального «плавающего» катетера типа Swan—Ganz.

Отмечено также, что если при дыхании 100 % кислородом в течение 10 мин Ра02 остается ниже 100 мм рт.ст., то величина шунта составляет не менее 35 %.

5. Снижение парциального напряжения кислорода в смешанной венозной крови. Дополнительным фактором, определяющим уровень оксиге- нации артериальной крови, является содержание или насыщение кислородом смешанной венозной крови (SV02), поступающей в легкие. Насыщение кислородом смешанной венозной крови определяется по уравнению:

SV02 = Sa02 - [V02/Hb х Q],

где SV02 и Sa02 — насыщение гемоглобина смешанной и артериальной крови кислородом; V02 — потребление кислорода; Q — величина сердечного выброса; НЬ — содержание гемоглобина в крови.

Следовательно, насыщение кислородом смешанной венозной крови будет зависеть от баланса факторов, определяющих доставку кислорода и(или) потребление кислорода тканями.

Доставка кислорода (D02) отражает количество кислорода, доставляемого к тканям за 1 мин. Этот показатель рассчитывают как произведение сердечного выброса (индекса) и содержания кислорода в артериальной крови (Са02):

DQ2 = Q х Ca02.

Нормальные показатели доставки кислорода колеблются от 520 до 720 мл/мин/м2.

Потребление кислорода (V02) — количество кислорода, поглощаемого тканями в течение 1 мин. Этот показатель отражает заключительный этап транспорта кислорода и характеризует кислородное обеспечение тканевого метаболизма. Уравнение Фика определяет потребление кислорода как произведение сердечного выброса (индекса) и артерио- венозной разницы по кислороду (Са02 — Cv02):

V02 = Q х (Ca02 — Cv02).

Основные проявления гипоксемии обусловлены гипоксией клеток ЦНС, миокарда и почек. Умеренная гипоксемия может проявляться снижением интеллекта, остроты зрения и умеренной гипервентиляцией. При снижении Ра02 до 50 мм рт.ст. у больных могут появиться головная боль, сонливость и помутнение сознания, при более выраженной гипоксемия — судороги и преходящие повреждения головного мозга. Со стороны сердечно-сосудистой системы обычно отмечается тахикардия и умеренная артериальная гипертензия, при более тяжелой гипоксемии — брадикар- дия и гипотензия.