- •Биохимия животных Электронный дидактический комплекс (эдк)

- •Физическая химия вода

- •Активная реакция водных растворов

- •Ионное произведение воды. Водородный показатель

- •Методы определения рН среды

- •Роль активной реакции среды в биологических процессах

- •Буферные pacтворы, состав, механизм действия

- •Буферная емкость

- •Биологическое значение буферных систем

- •Коллоидная химия

- •Классификация дисперсных систем

- •Поверхностные явления

- •Адсорбция

- •Коллоидные растворы (золи) Методы получения

- •Строение коллоидных частиц

- •Коагуляция. Седиментация. Пептизация

- •Молекулярно-кинетические свойства коллоидных растворов

- •Осмотическое давление

- •Биологическое значение явления осмоса

- •Механизмы, участвующие в сохранении изоосмии:

- •Оптические свойства коллоидных систем

- •Растворы высокомолекулярных соединений

- •Свободная и связанная вода в коллоидных pacтвopax

- •Свойства растворов вмс

- •Денатурация

- •2. Белки; биологическая роль Аминокислоты

- •Содержание белков в организме и тканях

- •Методы выделения белков

- •Методы фракционирования и очистки белков

- •Физико-химические свойства белков

- •Аминокислоты

- •Ациклические аминокислоты

- •Структура белковой молекулы

- •Классификация белков

- •Химия сложных белков

- •3. Нуклеиновые кислоты

- •Нуклеотиды и нуклеозиды

- •Структура днк

- •Рибонуклеиновые кислоты

- •4. Ферменты

- •Биосинтез и клеточная локализация ферментов

- •Химическая природа ферментов

- •Строение ферментов

- •Активный центр фермента

- •Регуляция активности ферментов

- •Механизм действия ферментов

- •Основные свойства ферментов

- •2. Зависимость активности ферментов от рН среды.

- •Факторы, определяющие активность ферментов

- •Активирование и ингибирование ферментов

- •Типы ингибирования

- •Классификация и номенклатура ферментов

- •Применение ферментов.

- •Использование иммобилизованных ферментов для производства биологических соединений

- •Иммуноферментный анализ и его использование в ветеринарии

- •5. Химия витаминов

- •Классификация и номенклатура витаминов

- •I. Жирорастворимые витамины

- •II. Витамины, растворимые в воде

- •Витамин d, антирахитический, кальциферол

- •Витамин e, антистерильный, токоферолы

- •Витамин к, антигеморрагический (филлохинон)

- •Витамин q (убихинон)

- •Водорастворимые витамины

- •Витамин b1, антиневритный, тиамин

- •Витамин b2, рибофлавин

- •Витамин b3, пантотеновая кислота

- •Витамин b5, pp, никотинамид, ниацин, антипеллагрический

- •Витамин b6, адермин, пиридоксол

- •Витамин b12, кобаламин, антианемический

- •Фолиевая кислота

- •Витамин с (аскорбиновая кислота)

- •Биотин, витамин h

- •6. Гормоны

- •Гормоны гипофиза

- •Поджелудочная железа

- •Гормоны щитовидной железы

- •Гормоны надпочечников

- •Гормоны коры надпочечников

- •Гормоны половых желез

- •Гормоны тимуса (вилочковой железы)

- •Гормоны местного действия

- •7. Обмен веществ и энергии

- •Основные этапы обмена веществ

- •Биологическое окисление

- •Окислительное фосфорилирование

- •Токсичность кислорода

- •8. Химия и обмен углеводов

- •Моносахариды

- •Производные моносахаридов.

- •Полисахариды (гликаны)

- •Гетерополисахариды (гетерогликаны)

- •Обмен углеводов

- •Катаболизм глюкозы

- •Гликогенолиз

- •Биосинтез углеводов

- •Биосинтез гликогена (гликогенез)

- •Регуляция углеводного обмена.

- •9. Химия и обмен липидов

- •Химическое строение нейтральных жиров

- •Жирные кислоты.

- •Нейтральные гликолипиды

- •Фосфолипиды (фосфатиды)

- •Сфинголипиды

- •Двойной липидный слой мембран

- •Обмен липидов

- •Переваривание липидов в желудочно-кишечном тракте

- •Промежуточный обмен липидов

- •Энергетический баланс β-окисления жирных кислот

- •Метаболизм ацетил-коэнзима а

- •Пути образования кетоновых тел

- •Биосинтез липидов

- •Метаболизм стеринов и стеридов

- •Липосомы

- •10. Обмен белков

- •Биологическая ценность белков

- •Нормы белка в питании животных

- •Белковые резервы организма

- •Обмен простых белков

- •Переваривание белков в желудочно-кишечном тракте моногастричных животных

- •Переваривание белков в кишечнике.

- •Особенности переваривания белков у жвачных животных

- •Дезаминирование аминокислот

- •Трансаминирование – непрямой путь дезаминирования аминокислот

- •Декарбоксилирование аминокислот

- •Окислительное расщепление аминокислот

- •Особенности обмена отдельных аминокислот

- •11. Биосинтез белка

- •Генетический код

- •Этапы синтеза белка

- •Мультиферментный механизм синтеза белка

- •12.Обмен нуклеиновых кислот Переваривание нуклеиновых кислот в желудочно-кишечном тракте

- •Промежуточный обмен нуклеиновых кислот Распад нуклеиновых кислот в тканях

- •Пиримидиновые основания

- •Биосинтез нуклеиновых кислот

- •Рекомбинантные молекулы и проблемы генной инженерии

- •Клонирование животных

- •Метод молекулярной гибридизации

- •Принцип метода

- •Способы гибридизации

- •Метод блоттинга по Саузерну

- •Полимеразная цепная реакция (пцр)

- •Необходимые приборы и реактивы

- •13. Обмен воды и солей

- •Вода, ее содержание и роль в организме

- •Потребность животного организма в минеральных веществах, их поступление и выделение

- •Микроэлементы

- •14. Биохимия крови

- •Физико-химические свойства крови

- •Буферные системы крови

- •Плазма крови и ее химический состав

- •Белки плазмы и сыворотки крови

- •Небелковые азотистые вещества крови

- •Форменные элементы крови

- •15. Биохимия мышечной ткани

- •Механизм сокращения мышцы

- •Азотистые экстрактивные вещества мышц

- •Минеральные вещества

- •Окоченение мышц

- •16. Биохимия молока и молокообразования

- •17. Биохимия почек и мочи

- •Патологические компоненты мочи

- •Особенности мочи птиц

- •18. Биохимия кожи и шерсти

- •19. Биохимия яйца

- •Биосинтез компонентов яйца

- •Предметный указатель

- •Приложения

- •Рекомендуемая литература

- •Тесты для проверки биохимических

- •Глава 8. Химия обмена углеводов

- •24. Сложноэфирные связи в молекулах триацилглицеролов подвергаются ферментативному гидролизу при участии:

- •Глава 11. Синтез белка

- •Глава 12. Обмен нуклеиновых кислот

- •Глава 13. Биохимия почек и мочи

Основные свойства ферментов

К ферментам применимы три основных критерия, характерных для неорганических катализаторов:

1) они остаются относительно неизменными после реакции, то есть освобождаются вновь и могут реагировать с новыми молекулами субстрата;

2) ферменты оказывают свое действие в ничтожно малых концентрациях;

Например: 1 молекула реннина (содержится в слизистой оболочке желудка теленка) створаживает около 106 молекул казеиногена молока за 10 минут при 37 0C;

3) наличие фермента (катализатора) не оказывает влияния как на величину константы равновесия, так и на изменения свободной энергии. Катализаторы лишь повышают скорость реакций (точку равновесия не сдвигают).

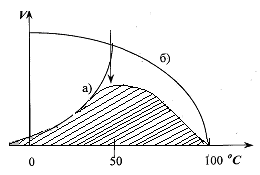

1. Термолабильность ферментов. Скорость химической реакции зависит от температуры. Реакции, катализируемые ферментами, так же чувствительны к изменениям температуры. Скорость химической реакции повышается в два раза при повышении температуры на 10 0C. Ускорение реакции идет до 45 0C, затем, в связи с денатурацией белка-фермента, снижается. При 100 0C почти все ферменты полностью утрачивают свою активность.

Оптимальной температурой для ферментов теплокровных является 37-40 0C. При низких температурах (0° и ниже) ферменты не разрушаются, не денатурируют, но активность их снижается до нуля рис. 4.3.).

Рис.4.3. Влияние температуры на скорость катализируемой ферментом реакции.

а - повышение скорости реакции как функция температуры;

б - понижение скорости реакции как функция денатурации белка-фермента; стрелка (→) указывает оптимум температуры.

2. Зависимость активности ферментов от рН среды.

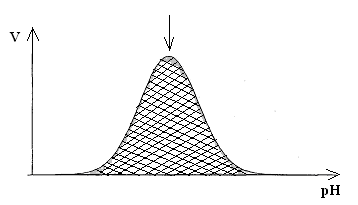

Ферменты обычно активны в узких пределах значений рН, как правило, рН 6,0-8,0. Каждый фермент имеет свой оптимум рН. рН-оптимум действия ферментов лежит в пределах физиологических значений. Исключением является пепсин, рН-оптимум которого – 2,0. Объясняется это функцией пепсина, т.к. в желудочном соке содержится свободная соляная кислота, создающая кислое значение рН.

Влияние изменений рН среды на активность фермента заключается в том, что изменяется степень ионизации кислотных и основных групп (-COOH, -SH, имидазольной, -NH2 и т.д.).

При разных значениях рН активный центр может находиться в частично ионизированной или неионизированной форме, что сказывается на третичной структуре белка и соответственно на формировании активного фермент-субстратного комплекса (рис.4.4).

Рис.4.4. Влияние рН на скорость катализируемой ферментом реакции (стрелка указывает оптимум рН).

3. Специфичность ферментов. Ферменты обладают высокой специфичностью действия и этим существенно отличаются от неорганических катализаторов. Например: измельченная платина или палладий могут катализировать восстановление десятков соединений различной структуры. А фермент обычно проявляет свою активность только при полном соответствии активного центра и субстрата, только при «узнавании» обычно протекает одна высокоспецифичная реакция среди тысячи других химических реакций, осуществляемых в живой клетке. В зависимости от механизма действия различают ферменты с относительной или групповой и абсолютной специфичностью. Так, для действия некоторых гидролитических ферментов характерна относительная специфичность.

Например, пепсин расщепляет белки животного и растительного происхождения, хотя они могут отличаться по химическому строению, аминокислотному составу и физико-химическим свойствам. Однако пепсин не расщепляет жиры и углеводы; пепсин разрывает пептидную связь - СО–NH - между аминокислотами.

Липаза, катализирующая гидролиз жиров на глицерин и жирные кислоты, разрывает сложноэфирные связи. Аналогично групповой специфичностью обладают трипсин, химотрипсин, пептидазы, ферменты, гидролизирующие α-гликозидные связи в полисахаридах. Указанные ферменты пищеварительные, их групповая специфичность имеет биологический смысл.

Абсолютная специфичность – это способность фермента катализировать превращение только единственного субстрата. Например: аргиназа, расщепляющая в организме аргинин; уреаза, катализирующая распад мочевины и др.

Стереохимическая специфичность: оксидазы (аминокислот) действуют только на свой специфический стереоизомер – L- или D-аминокислот. Специфичностью обладают также ферменты, катализирующие синтетические реакции.