- •Глава I Этапы развития биогеоценологических идей

- •1. Возникновение биогеоценологических идей в ссср и за рубежом

- •2. Понятие экосистемы и биогеоценоза

- •3. Экология, биогеоценология и место их в системе наук

- •4. Развитие биогеоценологии в нашей стране и распространение ее идей за рубежом

- •5. Научное и народнохозяйственное значение биогеоценологии

- •Глава II Биогеоценология и ее объект

- •1. Биогеоценология как наука

- •2. Непрерывность и дискретность биогеоценотического покрова

- •3. Биогеоценоз и его состав по Сукачеву

- •4. Биогеоценоз как система и взаимосвязь его составных элементов

- •5. Развитие представлений о биогеоценозе и его составе

- •6. Границы биогеоценозов и ценокомплексы видовых ценопопуляций

- •Ориг рис 5 Схема компонентного состава биогеоценоза

- •7. Биосфера и ее планетарная роль по Вернадскому

- •8. Современное представление о биосфере и взаимоотношении с ней человека

- •9. Биогеосфера, типы ее строения и соотношение с биогеоценозом

- •Глава III Живые компоненты биогеоценоза и их составные элементы

- •1. Виды и видовые популяции в составе живых компонентов биогеоценоза

- •2. Жизненные формы (экобиоморфы) и системы экобиоморф растений и животных

- •3. Фитоценотипы, зооценотипы и биоценотипы

- •Глава IV Состав и функциональная деятельность живых компонентов биогеоценоза

- •1. Состав и функциональная деятельность автотрофного компонента биогеоценоза

- •2. Состав и функциональная деятельность биотрофного компонента биогеоценоза

- •3. Состав и функциональная деятельность сапротрофного компонента биогеоценоза

- •Глава V Косные компоненты биогеоценоза, их состав и функциональная роль в биогеоценозе

- •1. Аэротоп и его материальная основа

- •2. Составные элементы и функциональная роль атмосферы в биогеоценозе

- •3. Преобразование атмосферы во внутреннюю воздушную среду биогеоценоза

- •4. Эдафотоп и его материальная основа

- •5. Почвообразование, его факторы и энергетика

- •6. Почва, ее состав, строение, мощность и характерные черты

- •7. Генетические свойства и функциональная роль почвы в биогеоценозе

- •8. Преобразование почвы во внутреннюю почвенную среду биогеоценоза

- •Глава VI Взаимосвязь биологических и биокосных систем со средой

- •1. Среда биологических и биокосных систем и ее подразделение

- •2. Взаимосвязь биологических систем со средой

- •3. Взаимосвязь биокосных систем с природными факторами среды

- •4. Взаимосвязь биокосных систем с социально-производственными факторами среды

- •Глава VII Структурно-функциональная организация биогеоценоза

- •1. Структурно-функциональная организация биогеоценоза, ее различные аспекты и назначение

- •2. Типы взаимоотношений между ценопопуляциями и живыми компонентами биогеоценоза

- •3. Механизмы и условия сосуществования различных видов в составе биогеоценоза

- •4. Пищевые цепи и сети, их состав, строение, формирование и закономерности строения

- •Ориг. Рис. 16. Усложненная пищевая (кормовая) цепь (на основе пищевой цепи Дж. Вудвелла, 1970; и др.)

- •5. Понятие консорции, ее состав и строение в трактовке разных авторов

- •6. Многообразие консорции, их классификация и изменение во времени

- •7. Консорция как основная функциональная структурная единица биогеоценоза

- •8. Системообразующие единицы, их место и роль в становлении и функциональной организации биогеоценоза

- •9. Ярусность фитоценоза и пространственное размещение в нем животного и микробного населения

- •10. Морфологическое строение биогеоценоза, вертикальные и горизонтальные структурные части его

- •Глава VIII Материально-энергетический обмен и функционирование биогеоценоза

- •1. Материально-энергетический обмен в биогеоценозе и круговорот веществ в природе

- •2. Биогеоценотический обмен веществ, циклы и типы биологического круговорота

- •3. Биогеохимические циклы биофильных химических элементов в биогеосфере

- •4. Поступление солнечной энергии на Землю и ее использование в биогеоценозе и биогеосфере

- •5. Трофическая структура, типы обмена веществ, носители и каналы переноса веществ и энергии в биогеоценозе

- •6. Ход обмена веществ, поток энергии и роль живых компонентов в обмене и функционировании биогеоценоза

- •7. Биогеоценоз и биогеосфера как саморегулирующиеся системы; механизмы и факторы саморегуляции

- •Ориг. Рис. 32. Ступенчатое строение биосферы и ее саморегулирование (по данным г. Ф. Хильми, 1966)

- •Глава IX Классификация биоценозов и биогеоценозов и территориальное подразделение биогеосферы

- •1. Топологическая система классификации биоценозов по а. Клюгу

- •2. Подход к классификации биогеоценозов и других природных единств Сочавы, Долуханова и др.

- •Параллельная классификация природных единств

- •3. Принципы классификации биогеоценозов по Сукачеву и Дылису

- •4. Система классификации лесного типа биогеосферы

- •5. Межбиогеоценозные связи как основа единства, целостности биогеосферы, их типы и механизмы

- •6. Территориальное объединение биогеоценозов в биогеосистемы и биогеомассивы по Бялловичу

- •Ориг. Рис. 35. Типы биогеосистем (по данным ю. П. Бялловича, 1973). Биогеоценозы: н—начальные; с—средние; ф — финальные; Уз — узловые

- •7. Георастительные системы Титова и топологические геосистемы Сочавы

- •Ориг. Рис. 37. Топологические биогеомассивы ручья (поперечный профиль) (по данным ю. П. Бялловича, 1973). Биогеомассивы: а—водораздельные; б—приручейные

- •8. Представления Бялловича о пространственной структуре биогеосферы и территориальном подразделении ее

- •9. Система пространственного подразделения биогеоценотической оболочки Земли

- •Биогеоценотическая оболочка Земли.

- •I. Арктическая биогеоценотическая область:

- •II. Лесная биогеоценотическая область:

- •III. Степная биогеоценотическая область:

- •IV. Пустынная биогеоценотическая область:

- •10. Территориальное подразделение биогеосферы зарубежными экологами

- •Наземные (сухопутные) типы биомов

- •Водные типы биомов

- •Глава X Становление и динамика биогеоценозов и эволюция биогеоценозов и биогеосферы

- •1. Понятие о динамике биогеоценозов и формах ее проявления

- •2. Циклические изменения биогеоценозов и понятие о коренных изменениях и развитии их

- •3. Сингенез как процесс формирования биогеоценоза; факторы формирования и стадии сингенеза

- •4. Эндогенез, эндогенные сукцессии биогеоценозов и движущие силы развития биогеосферы

- •5. Экзогенные сукцессии и подразделения их по причинам, скоротечности и продолжительности

- •6. Теория климакса, критика ее и современные взгляды на устойчивость и динамику биогеоценозов

- •7. Понятие филоценогенеза и закономерности развития растительности и биогеосферы

- •8. Современные представления о сопряженном характере эволюции всех форм жизни на Земле

- •9. Становление и эволюция биокосных систем разного ранга

- •10. Факторы и механизмы органической эволюции и эволюционный прогресс биокосных систем

- •Глава XI Водная сфера жизни (биогидросфера)

- •1. Водная среда жизни и ее обитатели (гидробионты)

- •2. Континентальные водоемы и их классификация

- •3. Население континентальных водоемов и формирование живых компонентов биогидроценозов

- •4. Водные биокосные системы — биогидроценозы и их особенности

- •5. Структурно-функциональная организация континентальных биогидроценозов

- •6. Обмен веществ и энергии в биогидроценозах и типы биотических круговоротов

- •7. О динамике континентальных биогидроценозов

- •8. Мировой океан, его гидрологическая структура и стратиграфия водных масс и дна

- •9. Биотопы пелагиали и океанического дна

- •10. Население, зоны его концентрации в океане и особенности океанических биогидроценозов

- •11. Биогидроценозы планктонной пленки жизни, состав и трофическая взаимосвязь их компонентов

- •12. Вертикальная структура биогидроценозов планктонной пленки жизни океана

- •13. Биогидроценозы бентали, их компонентный состав и население батиали, абиссали и коралловых рифов

- •14. Прибрежные и другие сгущения жизни и компонентный состав их биогидроценозов

- •15. Обмен веществ и энергии в условиях Мирового океана

- •16. Динамика биогидроценозов и этапы эволюции Мирового океана

15. Обмен веществ и энергии в условиях Мирового океана

Т

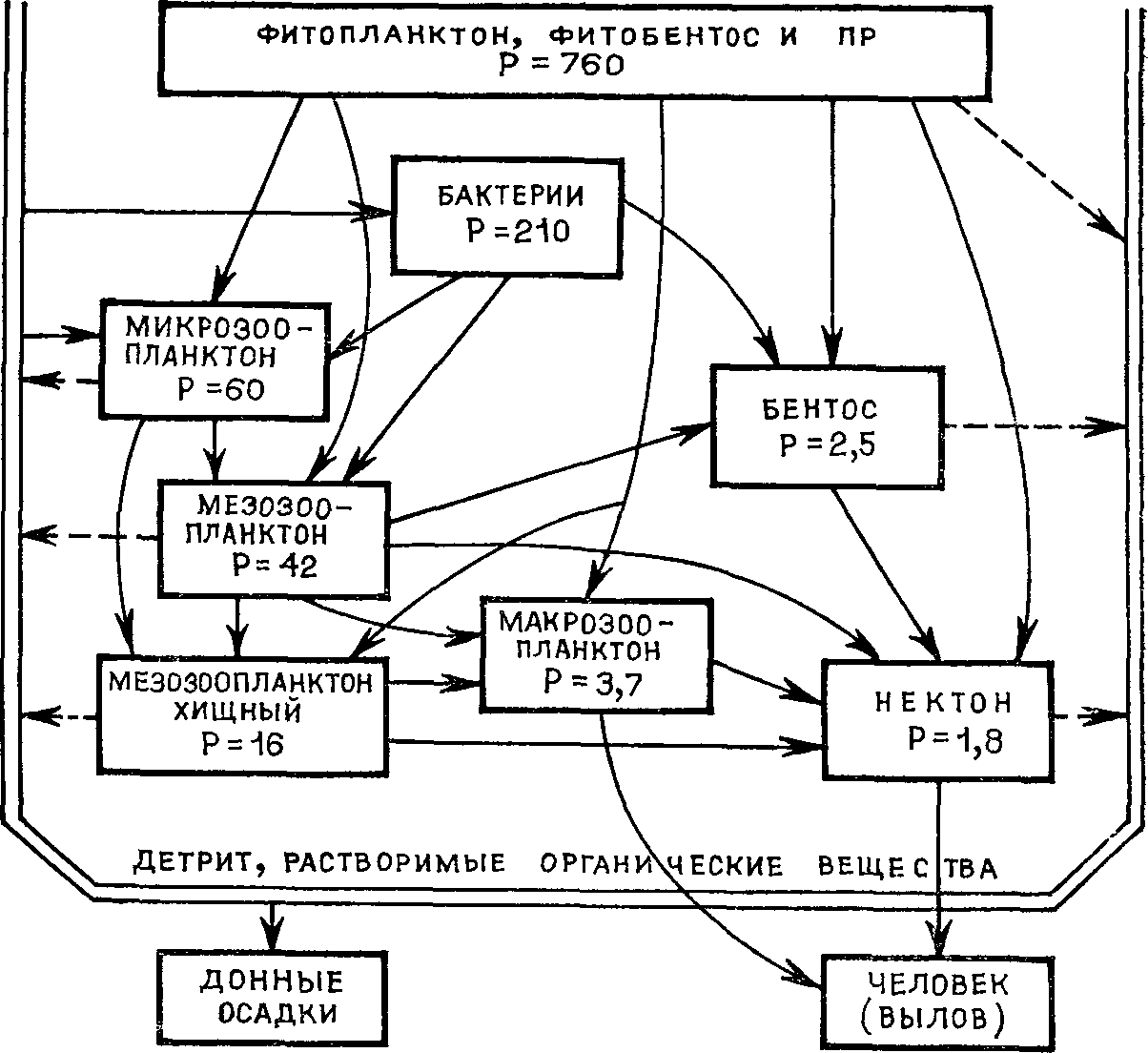

Рис. 54. Ориентировочная схема потоков

энергии в Мировом океане (1015

ккал в год) (по Ю. И. Сорокину, 1975;

упрощенная)

Утилизация солнечной энергии фитопланктоном в среднем для Мирового океана, по данным В. Г. Богорова (1969), равна 0,04 % от энергии, поступающей на его поверхность, достигая 0,33 % лишь в высокопродуктивных районах океана. Однако если принять во внимание фактор времени, в течение которого в процессе фотосинтеза происходит освоение океаном энергии солнечной радиации, то нетрудно представить себе, как велико общее количество ее, ушедшее на формирование природы океана за истекшие миллиарды лет. Годовая первичная продуктивность Мирового океана в весовых единицах углерода, по данным Г. Г. Винберга и О. И. Кобленца-Мишке (1966), составляет 22·109 т, или 61 г углерода на 1 м2. Чистая годовая продукция фитопланктона (исключая фитомассу, затраченную на процессы его жизнедеятельности) равна 13·109 углерода. В наиболее продуктивных водах Мирового океана ассимилируется углерода 237 г/м2, в менее продуктивных — 91 г/м2, а в центральных областях океана с рассеянной формой жизни—лишь 28 г/м2. Годичный прирост фитомассы Мирового океана в целом, по данным В. Г. Богорова (1971), составляет 600 млрд. т, в том числе продукция фитобентоса—200 млн. т. Вторичная (животная) годовая продукция—около 60 млрд. т.

В процессе созидания первичной (исходной) биологической продукции автотрофами Мирового океана, по В. Г. Богорову, ежегодно выделяется кислорода 36 млрд. т (по другим данным, значительно больше) и потребляется азота 4 млрд. т, фосфора — 0,5, железа — 1,2 млрд. т. Но извлечение при этом из морской воды названных и некоторых других элементов в количестве около 6 млрд. т составляет лишь небольшую часть общего количества растворенных в океане этих веществ. Разумеется, происходит ежегодное пополнение биогенных питательных элементов в океане за счет фотосинтетической деятельности фитопланктона, а в прибрежных биогидроценозах и за счет деятельности фитобентоса. В результате разложения и минерализации сапротрофными бактериями первичной и вторичной биологической продукции, отмерших организмов и их метаболитов и выделений происходит высвобождение биогенных элементов, которые вновь и вновь вступают в очередные циклы биотического круговорота. Обогащение поверхностных вод океана биогенными элементами происходит также за счет огромных запасов их в донных осадках при поднятии на поверхность холодных глубинных вод.

Таким образом, вследствие цикличности биотического круговорота веществ и однонаправленности потока энергии при активном участии трофически взаимосвязанных живых компонентов биогидроценозов биогенные питательные элементы довольно быстро возвращаются в их водную среду обитания. Гораздо медленнее, как указывает В. Г. Богоров, обмен веществ и энергии протекает в случае поступления биогенных элементов из глубинных слоев воды, а некоторая часть из них превращается в осадочные породы и в таком случае вообще на долгие геологические периоды выключаются из биотического круговорота.

Следует также иметь в виду, что ход обменных процессов в биогидроценозах прибрежных сгущений находится под большим влиянием притока различных веществ, поступающих с поверхностными водами с материка. Установлено, что реки ежегодно вносят в океан более 12 млрд. т твердых минеральных частиц и около 3 млрд. т растворимых веществ (азота, фосфора, кальция, кремния и различных органических соединений). Большинство из них вовлекаются живыми компонентами биогидроценозов в биотический круговорот, благодаря чему поддерживается постоянство солевого состава океанических вод. Углекислые соединения кальция откладываются в раковинах и скелетах различных организмов (кораллов, моллюсков, корненожек и др.), а соединения кремния—в скелетах радиолярий и диатомей.