- •Глава I Этапы развития биогеоценологических идей

- •1. Возникновение биогеоценологических идей в ссср и за рубежом

- •2. Понятие экосистемы и биогеоценоза

- •3. Экология, биогеоценология и место их в системе наук

- •4. Развитие биогеоценологии в нашей стране и распространение ее идей за рубежом

- •5. Научное и народнохозяйственное значение биогеоценологии

- •Глава II Биогеоценология и ее объект

- •1. Биогеоценология как наука

- •2. Непрерывность и дискретность биогеоценотического покрова

- •3. Биогеоценоз и его состав по Сукачеву

- •4. Биогеоценоз как система и взаимосвязь его составных элементов

- •5. Развитие представлений о биогеоценозе и его составе

- •6. Границы биогеоценозов и ценокомплексы видовых ценопопуляций

- •Ориг рис 5 Схема компонентного состава биогеоценоза

- •7. Биосфера и ее планетарная роль по Вернадскому

- •8. Современное представление о биосфере и взаимоотношении с ней человека

- •9. Биогеосфера, типы ее строения и соотношение с биогеоценозом

- •Глава III Живые компоненты биогеоценоза и их составные элементы

- •1. Виды и видовые популяции в составе живых компонентов биогеоценоза

- •2. Жизненные формы (экобиоморфы) и системы экобиоморф растений и животных

- •3. Фитоценотипы, зооценотипы и биоценотипы

- •Глава IV Состав и функциональная деятельность живых компонентов биогеоценоза

- •1. Состав и функциональная деятельность автотрофного компонента биогеоценоза

- •2. Состав и функциональная деятельность биотрофного компонента биогеоценоза

- •3. Состав и функциональная деятельность сапротрофного компонента биогеоценоза

- •Глава V Косные компоненты биогеоценоза, их состав и функциональная роль в биогеоценозе

- •1. Аэротоп и его материальная основа

- •2. Составные элементы и функциональная роль атмосферы в биогеоценозе

- •3. Преобразование атмосферы во внутреннюю воздушную среду биогеоценоза

- •4. Эдафотоп и его материальная основа

- •5. Почвообразование, его факторы и энергетика

- •6. Почва, ее состав, строение, мощность и характерные черты

- •7. Генетические свойства и функциональная роль почвы в биогеоценозе

- •8. Преобразование почвы во внутреннюю почвенную среду биогеоценоза

- •Глава VI Взаимосвязь биологических и биокосных систем со средой

- •1. Среда биологических и биокосных систем и ее подразделение

- •2. Взаимосвязь биологических систем со средой

- •3. Взаимосвязь биокосных систем с природными факторами среды

- •4. Взаимосвязь биокосных систем с социально-производственными факторами среды

- •Глава VII Структурно-функциональная организация биогеоценоза

- •1. Структурно-функциональная организация биогеоценоза, ее различные аспекты и назначение

- •2. Типы взаимоотношений между ценопопуляциями и живыми компонентами биогеоценоза

- •3. Механизмы и условия сосуществования различных видов в составе биогеоценоза

- •4. Пищевые цепи и сети, их состав, строение, формирование и закономерности строения

- •Ориг. Рис. 16. Усложненная пищевая (кормовая) цепь (на основе пищевой цепи Дж. Вудвелла, 1970; и др.)

- •5. Понятие консорции, ее состав и строение в трактовке разных авторов

- •6. Многообразие консорции, их классификация и изменение во времени

- •7. Консорция как основная функциональная структурная единица биогеоценоза

- •8. Системообразующие единицы, их место и роль в становлении и функциональной организации биогеоценоза

- •9. Ярусность фитоценоза и пространственное размещение в нем животного и микробного населения

- •10. Морфологическое строение биогеоценоза, вертикальные и горизонтальные структурные части его

- •Глава VIII Материально-энергетический обмен и функционирование биогеоценоза

- •1. Материально-энергетический обмен в биогеоценозе и круговорот веществ в природе

- •2. Биогеоценотический обмен веществ, циклы и типы биологического круговорота

- •3. Биогеохимические циклы биофильных химических элементов в биогеосфере

- •4. Поступление солнечной энергии на Землю и ее использование в биогеоценозе и биогеосфере

- •5. Трофическая структура, типы обмена веществ, носители и каналы переноса веществ и энергии в биогеоценозе

- •6. Ход обмена веществ, поток энергии и роль живых компонентов в обмене и функционировании биогеоценоза

- •7. Биогеоценоз и биогеосфера как саморегулирующиеся системы; механизмы и факторы саморегуляции

- •Ориг. Рис. 32. Ступенчатое строение биосферы и ее саморегулирование (по данным г. Ф. Хильми, 1966)

- •Глава IX Классификация биоценозов и биогеоценозов и территориальное подразделение биогеосферы

- •1. Топологическая система классификации биоценозов по а. Клюгу

- •2. Подход к классификации биогеоценозов и других природных единств Сочавы, Долуханова и др.

- •Параллельная классификация природных единств

- •3. Принципы классификации биогеоценозов по Сукачеву и Дылису

- •4. Система классификации лесного типа биогеосферы

- •5. Межбиогеоценозные связи как основа единства, целостности биогеосферы, их типы и механизмы

- •6. Территориальное объединение биогеоценозов в биогеосистемы и биогеомассивы по Бялловичу

- •Ориг. Рис. 35. Типы биогеосистем (по данным ю. П. Бялловича, 1973). Биогеоценозы: н—начальные; с—средние; ф — финальные; Уз — узловые

- •7. Георастительные системы Титова и топологические геосистемы Сочавы

- •Ориг. Рис. 37. Топологические биогеомассивы ручья (поперечный профиль) (по данным ю. П. Бялловича, 1973). Биогеомассивы: а—водораздельные; б—приручейные

- •8. Представления Бялловича о пространственной структуре биогеосферы и территориальном подразделении ее

- •9. Система пространственного подразделения биогеоценотической оболочки Земли

- •Биогеоценотическая оболочка Земли.

- •I. Арктическая биогеоценотическая область:

- •II. Лесная биогеоценотическая область:

- •III. Степная биогеоценотическая область:

- •IV. Пустынная биогеоценотическая область:

- •10. Территориальное подразделение биогеосферы зарубежными экологами

- •Наземные (сухопутные) типы биомов

- •Водные типы биомов

- •Глава X Становление и динамика биогеоценозов и эволюция биогеоценозов и биогеосферы

- •1. Понятие о динамике биогеоценозов и формах ее проявления

- •2. Циклические изменения биогеоценозов и понятие о коренных изменениях и развитии их

- •3. Сингенез как процесс формирования биогеоценоза; факторы формирования и стадии сингенеза

- •4. Эндогенез, эндогенные сукцессии биогеоценозов и движущие силы развития биогеосферы

- •5. Экзогенные сукцессии и подразделения их по причинам, скоротечности и продолжительности

- •6. Теория климакса, критика ее и современные взгляды на устойчивость и динамику биогеоценозов

- •7. Понятие филоценогенеза и закономерности развития растительности и биогеосферы

- •8. Современные представления о сопряженном характере эволюции всех форм жизни на Земле

- •9. Становление и эволюция биокосных систем разного ранга

- •10. Факторы и механизмы органической эволюции и эволюционный прогресс биокосных систем

- •Глава XI Водная сфера жизни (биогидросфера)

- •1. Водная среда жизни и ее обитатели (гидробионты)

- •2. Континентальные водоемы и их классификация

- •3. Население континентальных водоемов и формирование живых компонентов биогидроценозов

- •4. Водные биокосные системы — биогидроценозы и их особенности

- •5. Структурно-функциональная организация континентальных биогидроценозов

- •6. Обмен веществ и энергии в биогидроценозах и типы биотических круговоротов

- •7. О динамике континентальных биогидроценозов

- •8. Мировой океан, его гидрологическая структура и стратиграфия водных масс и дна

- •9. Биотопы пелагиали и океанического дна

- •10. Население, зоны его концентрации в океане и особенности океанических биогидроценозов

- •11. Биогидроценозы планктонной пленки жизни, состав и трофическая взаимосвязь их компонентов

- •12. Вертикальная структура биогидроценозов планктонной пленки жизни океана

- •13. Биогидроценозы бентали, их компонентный состав и население батиали, абиссали и коралловых рифов

- •14. Прибрежные и другие сгущения жизни и компонентный состав их биогидроценозов

- •15. Обмен веществ и энергии в условиях Мирового океана

- •16. Динамика биогидроценозов и этапы эволюции Мирового океана

6. Теория климакса, критика ее и современные взгляды на устойчивость и динамику биогеоценозов

Стабильное сообщество, завершающее серию сукцессий (смен), американским экологом Ф. Клементсом (Clements, 1916) названо климаксным, или просто климаксом, находящимся в равновесии с физическим местообитанием. Основные положения теории климакса Ф. Клементса следующие. 1. Основной единицей растительности является формация, которая представляет собой «сложный комплексный организм» («квазиорганизм», по А Тенсли). Подобно организму, формация возникает, растет, зреет и умирает, проходя при этом стадии: детство, юность, зрелое состояние, старость, дряхлость и смерть. 2. Развитие формации протекает в процессе сукцессии от пионерной стадии через промежуточные к конечной, заключительной—к климаксу. 3. Сукцессия с необходимостью идет в направлении от ксерофитной и гигрофитной растительности к мезофитной. Климакс и представляет собой наиболее мезофитный тип, который данный климат может нормально поддерживать. 4. Климаксы изменяются вследствие существенного изменения климата той или иной физико-географической зоны. Такие зональные климаксные сообщества названы климатическими климаксами, а развиваемая Клементсом теория климакса — теорией моноклимакса.

Таким образом, климакс в представлении Ф. Клементса и некоторых его современников за рубежом—это абсолютно устойчивая конечная формация сукцессионной серии, с достижением которой развитие растительности прекращается. Толчком к дальнейшему развитию растительности может стать лишь глубокое изменение климата.

Позднее было установлено, что в пределах той или иной физико-географической зоны наряду с климатическим климаксом наличествует целый ряд климаксных сообществ, связанных с различными формами рельефа, особенностями почвенного покрова и т. п., варьирующих в соответствии с градиентами условий среды. Такого рода климаксные сообщества стали называться субклимаксами. На основе этого сформировалось представление о мозаике климаксных сообществ в пределах зоны или более или менее крупного территориально обособленного географического ландшафта. Это, в свою очередь, послужило основанием для появления теории поликлимакса, нашедшей среди зарубежных биологов немало сторонников.

По Ю. Одуму (1975), стратегия развития экосистемы (биогеоценоза) определяется следующими тремя параметрами: 1) это есть упорядоченный процесс развития сообщества (биоценоза), связанный с изменениями во времени видового состава и протекающих в сообществе процессов, он определенным образом направлен и предсказуем; 2) развитие (или сукцессия) происходит в результате изменений физической среды под действием сообщества; иначе говоря, сукцессия контролируется сообществом, т. е. совокупностью живых компонентов, несмотря на то, что физическая среда определяет характер сукцессии, скорость изменения, а часто и пределы, до которых может дойти развитие; 3) кульминацией развития является стабилизированная экосистема, в которой «на единицу имеющегося потока энергии приходится максимальная биомасса (или высокое содержание информации) и максимальное количество симбиотических связей между организмами» (с. 324).

Заслуживает внимания и следующее замечание Ю. Одума: «Замещение видов в сукцессиях вызывается тем, что популяции, стремясь модифицировать окружающую среду, создают условия, благоприятные для других популяций; это продолжается до тех пор, пока не будет достигнуто равновесие (относительное соответствие.— Л. Н.) между биотическими и абиотическими компонентами» (с. 324). «Одним словом,—заключает автор,—«стратегия» сукцессии, как быстро протекающего процесса, в своей основе сходна со «стратегией» длительного эволюционного развития биосферы: усиление контроля над физической средой (или гомеостаз со средой) в том смысле, что система достигает максимальной защищенности от резких изменений среды» (с. 324).

Для климаксного сообщества, по Ю. Одуму, характерно то, что годовая продукция и приток вещества извне уравновешиваются годовым потреблением, расходом и выносом веществ в окружающее пространство; поэтому чистая годовая продукция в нем отсутствует.

Р. Дажо (1975) приводит ряд закономерностей изменения в ходе сукцессии некоторых свойств биоценозов и экосистем (биогеоценозов) в целом в направлении к климаксному ценозу независимо от типа сукцессии: а) первоначально линейные пищевые цепи с преобладанием растительноядных животных превращаются в сложные пищевые сети, где все большую роль начинают играть детритоядные формы; б) экологические ниши все более сужаются и подвергаются специализации; размеры организмов растут, биологические круговороты удлиняются и усложняются; в) общее количество органических веществ, скопившихся в экосистеме, на первых порах невелико, но неуклонно возрастает, одновременно увеличивается видовое и биохимическое разнообразие; г) отношение «валовая продуктивность—дыхание», обычно превышающее единицу в биоценозах-пионерах, стремится к единице в климаксных биоценозах; д) отношение «валовая продуктивность—биомасса», вначале высокое, начинает уменьшаться, оно соответствует скорости обновления биоценоза; е) отношение «биомасса — энергетический поток», напротив, по мере приближения к климаксному биоценозу увеличивается.

Таким образом, когда выяснилось, что биоценозы и образуемые ими биокосные системы представляют собой открытые системы, непрерывно изменяющиеся во времени, концепция климаксного сообщества, как некоего неизменного «квазиорганизма», подверглась критике и претерпела значительные изменения, а некоторые зарубежные экологи, по утверждению Р. Риклефса, вовсе отказались от нее.

Е ще

более резкой критике концепция

климакса Ф. Клементса подверглась в

недалеком прошлом со стороны советских

фитоценологов, в особенности

представление о завершающем серию смен

ценозе как заключительном, конечном,

застывшем в неподвижности, дальнейшее

развитие которого возможно лишь под

действием резких климатических перемен

или каких-либо других широкомасштабных

и кардинальных причин (например, внедрение

в ценоз новых, более конкурентомощных

видов и т. п.). Критиковались и такие

стороны ее, как аналогизация развития

ценоза с онтогенезом отдельного организма

и пр. В силу этого советские ценологи

В. Н. Сукачев (1942), П. Д. Ярошенко (1949), А.

П. Шенников (1964) и др. сочли целесообразным

отказаться от термина «климакс»,

заменив его такими терминами, как

выработавшийся или узловой ценоз. Этим

самым подчеркивалось отрицательное

отношение к заложенному в термине

«климакс» представлению об окончании

развития растительного или

биогеоценотического покрова по достижении

этого этапа; с другой стороны, указывалось

на относительный характер стабильности,

устойчивости ценозов на этом этапе.

ще

более резкой критике концепция

климакса Ф. Клементса подверглась в

недалеком прошлом со стороны советских

фитоценологов, в особенности

представление о завершающем серию смен

ценозе как заключительном, конечном,

застывшем в неподвижности, дальнейшее

развитие которого возможно лишь под

действием резких климатических перемен

или каких-либо других широкомасштабных

и кардинальных причин (например, внедрение

в ценоз новых, более конкурентомощных

видов и т. п.). Критиковались и такие

стороны ее, как аналогизация развития

ценоза с онтогенезом отдельного организма

и пр. В силу этого советские ценологи

В. Н. Сукачев (1942), П. Д. Ярошенко (1949), А.

П. Шенников (1964) и др. сочли целесообразным

отказаться от термина «климакс»,

заменив его такими терминами, как

выработавшийся или узловой ценоз. Этим

самым подчеркивалось отрицательное

отношение к заложенному в термине

«климакс» представлению об окончании

развития растительного или

биогеоценотического покрова по достижении

этого этапа; с другой стороны, указывалось

на относительный характер стабильности,

устойчивости ценозов на этом этапе.

В представлении советских ценологов развитие растительного или биогеоценотического покрова с завершением той или иной серии смен фито- или биогеоценозов не прекращается, а замедляется, точнее, протекает как бы в скрытой форме. Растительное сообщество или биогеоценоз в ходе фито- или биогеоценогенеза достигает на стадии «узлового» («выработавшегося») ценоза своего совершенства в компонентном составе, морфологической структуре, функциональной организации, в деятельности механизмов авторегуляции, обеспечивающей слаженное, устойчивое функционирование фитоценоза или биогеоценоза в течение неопределенно длительного времени, поскольку продолжительность их существования не запрограммирована. На этом этапе в фито- или биогеоценозе происходят разнообразные изменения количественного порядка: а) в популяционно-видовом составе живых компонентов за счет внедрения из окружения новых видов и исчезновения старых, оказавшихся менее приспособленными к изменившимся условиям биотопа; б) в структуре и функциональной организации ценозов в связи с изменением количественного соотношения ценозообразующих видов и характера взаимоотношений их между собой в составе каждого ценокомплекса; в) во взаимосвязи биоценоза как совокупности живых компонентов с биоценосредой и всего биогеоценоза с биотическим и абиотическим окружением и пр.

Все эти малозаметные сами по себе

количественные изменения в рамках

существующего «узлового» растительного

сообщества или биогеоценоза, постепенно

накапливаясь, все более и более

нарушают его относительное равновесие,

и далее с течением времени, как отмечает

П. Д. Ярошенко, они становятся настолько

значительными, что выработанность

ценоза, слаженность всех его элементов

совершенно расшатывается. Все э

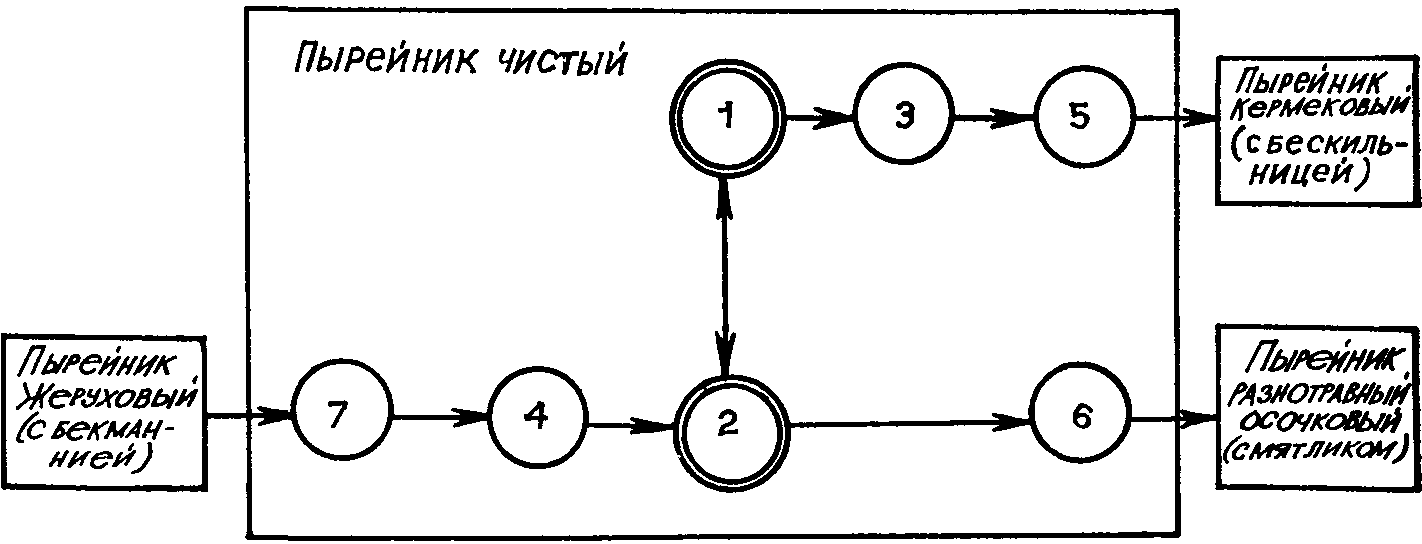

Рис. 40. Смены ассоциаций пырейника

через ценогенетические ряды эпипарцелл

(по Л. И. Номоконову, 1973). Эпипарцеллы

основные: 1—дербенниково-пырейная;

2 — бекманниево-дербенниково-пырейная.

Эпипарцеллы дополняющие: 3 —

дербенниково-ясколково-пырейная; 4 —

осоково-вербейниково-пырейная;

5—солодково-дербенниково-пырейная; 6

— солодково-мятликово-пырейная; 7 —

бекманниево-жерухово-пырейная то

в конечном итоге ведет к качественному

изменению «узлового» фито- или

биогеоценоза, т. е. к коренной смене его

иным, новым ценозом, начинающим собой

новую серию смен растительных

сообществ, или биогеоценозов. Следовательно,

«узловой» фито- или биогеоценоз — это

не что иное, как достигшее наибольшего

совершенства и с

то

в конечном итоге ведет к качественному

изменению «узлового» фито- или

биогеоценоза, т. е. к коренной смене его

иным, новым ценозом, начинающим собой

новую серию смен растительных

сообществ, или биогеоценозов. Следовательно,

«узловой» фито- или биогеоценоз — это

не что иное, как достигшее наибольшего

совершенства и с

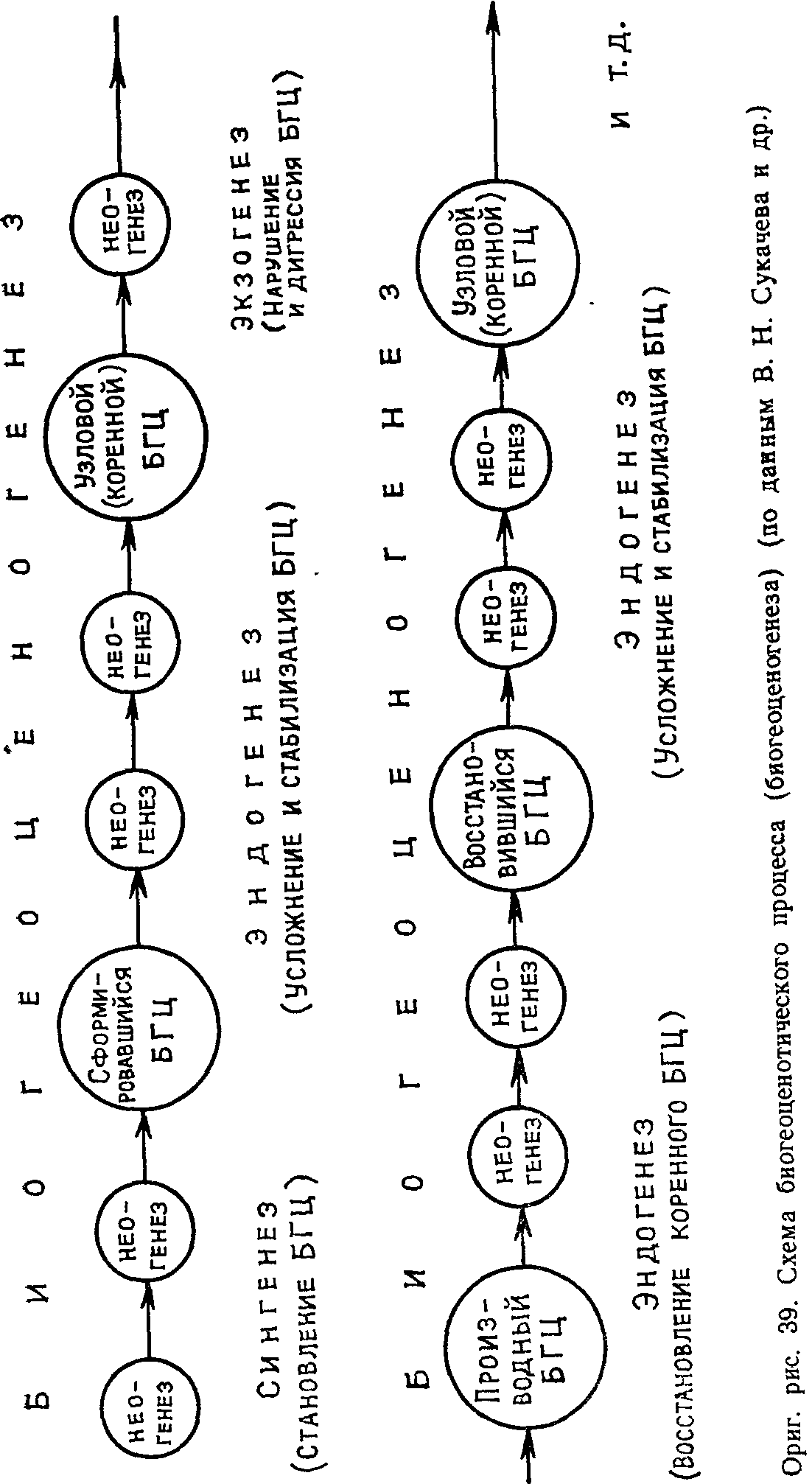

Ход биогеоценотического процесса (биогеоценогенеза) можно иллюстрировать следующей схемой (рис. 39). На схеме видно, что биогеоценогенез, как общий и относительно медленный и длительный процесс, слагается из более быстрых частных процессов—неогенезов (по В. Б. Сочаве, 1944). Таким образом, биогеоценогенез можно рассматривать как содержание процесса формирования биогеоценоза и последующего его совершенствования и стабилизации; сингенез, эндогенез и экзогенез — как формы проявления этого процесса во времени, а неогенезы — как скоротечные этапы, звенья его. В качестве таких звеньев биогеоценогенеза, как показали наши исследования природных луговых биогеоценозов в пойме Нижнего Дона (Л. И. Номоконов и др., 1978), могут выступать так называемые эпипарцеллы, приуроченные к определенным элементам микрорельефа со свойственными им режимами увлажнения, минерального питания и т. п. Их, следовательно, можно считать временными категориями, развернутыми в пространстве в виде горизонтальных структур биогеоценозов (рис. 40).