- •Глава I Этапы развития биогеоценологических идей

- •1. Возникновение биогеоценологических идей в ссср и за рубежом

- •2. Понятие экосистемы и биогеоценоза

- •3. Экология, биогеоценология и место их в системе наук

- •4. Развитие биогеоценологии в нашей стране и распространение ее идей за рубежом

- •5. Научное и народнохозяйственное значение биогеоценологии

- •Глава II Биогеоценология и ее объект

- •1. Биогеоценология как наука

- •2. Непрерывность и дискретность биогеоценотического покрова

- •3. Биогеоценоз и его состав по Сукачеву

- •4. Биогеоценоз как система и взаимосвязь его составных элементов

- •5. Развитие представлений о биогеоценозе и его составе

- •6. Границы биогеоценозов и ценокомплексы видовых ценопопуляций

- •Ориг рис 5 Схема компонентного состава биогеоценоза

- •7. Биосфера и ее планетарная роль по Вернадскому

- •8. Современное представление о биосфере и взаимоотношении с ней человека

- •9. Биогеосфера, типы ее строения и соотношение с биогеоценозом

- •Глава III Живые компоненты биогеоценоза и их составные элементы

- •1. Виды и видовые популяции в составе живых компонентов биогеоценоза

- •2. Жизненные формы (экобиоморфы) и системы экобиоморф растений и животных

- •3. Фитоценотипы, зооценотипы и биоценотипы

- •Глава IV Состав и функциональная деятельность живых компонентов биогеоценоза

- •1. Состав и функциональная деятельность автотрофного компонента биогеоценоза

- •2. Состав и функциональная деятельность биотрофного компонента биогеоценоза

- •3. Состав и функциональная деятельность сапротрофного компонента биогеоценоза

- •Глава V Косные компоненты биогеоценоза, их состав и функциональная роль в биогеоценозе

- •1. Аэротоп и его материальная основа

- •2. Составные элементы и функциональная роль атмосферы в биогеоценозе

- •3. Преобразование атмосферы во внутреннюю воздушную среду биогеоценоза

- •4. Эдафотоп и его материальная основа

- •5. Почвообразование, его факторы и энергетика

- •6. Почва, ее состав, строение, мощность и характерные черты

- •7. Генетические свойства и функциональная роль почвы в биогеоценозе

- •8. Преобразование почвы во внутреннюю почвенную среду биогеоценоза

- •Глава VI Взаимосвязь биологических и биокосных систем со средой

- •1. Среда биологических и биокосных систем и ее подразделение

- •2. Взаимосвязь биологических систем со средой

- •3. Взаимосвязь биокосных систем с природными факторами среды

- •4. Взаимосвязь биокосных систем с социально-производственными факторами среды

- •Глава VII Структурно-функциональная организация биогеоценоза

- •1. Структурно-функциональная организация биогеоценоза, ее различные аспекты и назначение

- •2. Типы взаимоотношений между ценопопуляциями и живыми компонентами биогеоценоза

- •3. Механизмы и условия сосуществования различных видов в составе биогеоценоза

- •4. Пищевые цепи и сети, их состав, строение, формирование и закономерности строения

- •Ориг. Рис. 16. Усложненная пищевая (кормовая) цепь (на основе пищевой цепи Дж. Вудвелла, 1970; и др.)

- •5. Понятие консорции, ее состав и строение в трактовке разных авторов

- •6. Многообразие консорции, их классификация и изменение во времени

- •7. Консорция как основная функциональная структурная единица биогеоценоза

- •8. Системообразующие единицы, их место и роль в становлении и функциональной организации биогеоценоза

- •9. Ярусность фитоценоза и пространственное размещение в нем животного и микробного населения

- •10. Морфологическое строение биогеоценоза, вертикальные и горизонтальные структурные части его

- •Глава VIII Материально-энергетический обмен и функционирование биогеоценоза

- •1. Материально-энергетический обмен в биогеоценозе и круговорот веществ в природе

- •2. Биогеоценотический обмен веществ, циклы и типы биологического круговорота

- •3. Биогеохимические циклы биофильных химических элементов в биогеосфере

- •4. Поступление солнечной энергии на Землю и ее использование в биогеоценозе и биогеосфере

- •5. Трофическая структура, типы обмена веществ, носители и каналы переноса веществ и энергии в биогеоценозе

- •6. Ход обмена веществ, поток энергии и роль живых компонентов в обмене и функционировании биогеоценоза

- •7. Биогеоценоз и биогеосфера как саморегулирующиеся системы; механизмы и факторы саморегуляции

- •Ориг. Рис. 32. Ступенчатое строение биосферы и ее саморегулирование (по данным г. Ф. Хильми, 1966)

- •Глава IX Классификация биоценозов и биогеоценозов и территориальное подразделение биогеосферы

- •1. Топологическая система классификации биоценозов по а. Клюгу

- •2. Подход к классификации биогеоценозов и других природных единств Сочавы, Долуханова и др.

- •Параллельная классификация природных единств

- •3. Принципы классификации биогеоценозов по Сукачеву и Дылису

- •4. Система классификации лесного типа биогеосферы

- •5. Межбиогеоценозные связи как основа единства, целостности биогеосферы, их типы и механизмы

- •6. Территориальное объединение биогеоценозов в биогеосистемы и биогеомассивы по Бялловичу

- •Ориг. Рис. 35. Типы биогеосистем (по данным ю. П. Бялловича, 1973). Биогеоценозы: н—начальные; с—средние; ф — финальные; Уз — узловые

- •7. Георастительные системы Титова и топологические геосистемы Сочавы

- •Ориг. Рис. 37. Топологические биогеомассивы ручья (поперечный профиль) (по данным ю. П. Бялловича, 1973). Биогеомассивы: а—водораздельные; б—приручейные

- •8. Представления Бялловича о пространственной структуре биогеосферы и территориальном подразделении ее

- •9. Система пространственного подразделения биогеоценотической оболочки Земли

- •Биогеоценотическая оболочка Земли.

- •I. Арктическая биогеоценотическая область:

- •II. Лесная биогеоценотическая область:

- •III. Степная биогеоценотическая область:

- •IV. Пустынная биогеоценотическая область:

- •10. Территориальное подразделение биогеосферы зарубежными экологами

- •Наземные (сухопутные) типы биомов

- •Водные типы биомов

- •Глава X Становление и динамика биогеоценозов и эволюция биогеоценозов и биогеосферы

- •1. Понятие о динамике биогеоценозов и формах ее проявления

- •2. Циклические изменения биогеоценозов и понятие о коренных изменениях и развитии их

- •3. Сингенез как процесс формирования биогеоценоза; факторы формирования и стадии сингенеза

- •4. Эндогенез, эндогенные сукцессии биогеоценозов и движущие силы развития биогеосферы

- •5. Экзогенные сукцессии и подразделения их по причинам, скоротечности и продолжительности

- •6. Теория климакса, критика ее и современные взгляды на устойчивость и динамику биогеоценозов

- •7. Понятие филоценогенеза и закономерности развития растительности и биогеосферы

- •8. Современные представления о сопряженном характере эволюции всех форм жизни на Земле

- •9. Становление и эволюция биокосных систем разного ранга

- •10. Факторы и механизмы органической эволюции и эволюционный прогресс биокосных систем

- •Глава XI Водная сфера жизни (биогидросфера)

- •1. Водная среда жизни и ее обитатели (гидробионты)

- •2. Континентальные водоемы и их классификация

- •3. Население континентальных водоемов и формирование живых компонентов биогидроценозов

- •4. Водные биокосные системы — биогидроценозы и их особенности

- •5. Структурно-функциональная организация континентальных биогидроценозов

- •6. Обмен веществ и энергии в биогидроценозах и типы биотических круговоротов

- •7. О динамике континентальных биогидроценозов

- •8. Мировой океан, его гидрологическая структура и стратиграфия водных масс и дна

- •9. Биотопы пелагиали и океанического дна

- •10. Население, зоны его концентрации в океане и особенности океанических биогидроценозов

- •11. Биогидроценозы планктонной пленки жизни, состав и трофическая взаимосвязь их компонентов

- •12. Вертикальная структура биогидроценозов планктонной пленки жизни океана

- •13. Биогидроценозы бентали, их компонентный состав и население батиали, абиссали и коралловых рифов

- •14. Прибрежные и другие сгущения жизни и компонентный состав их биогидроценозов

- •15. Обмен веществ и энергии в условиях Мирового океана

- •16. Динамика биогидроценозов и этапы эволюции Мирового океана

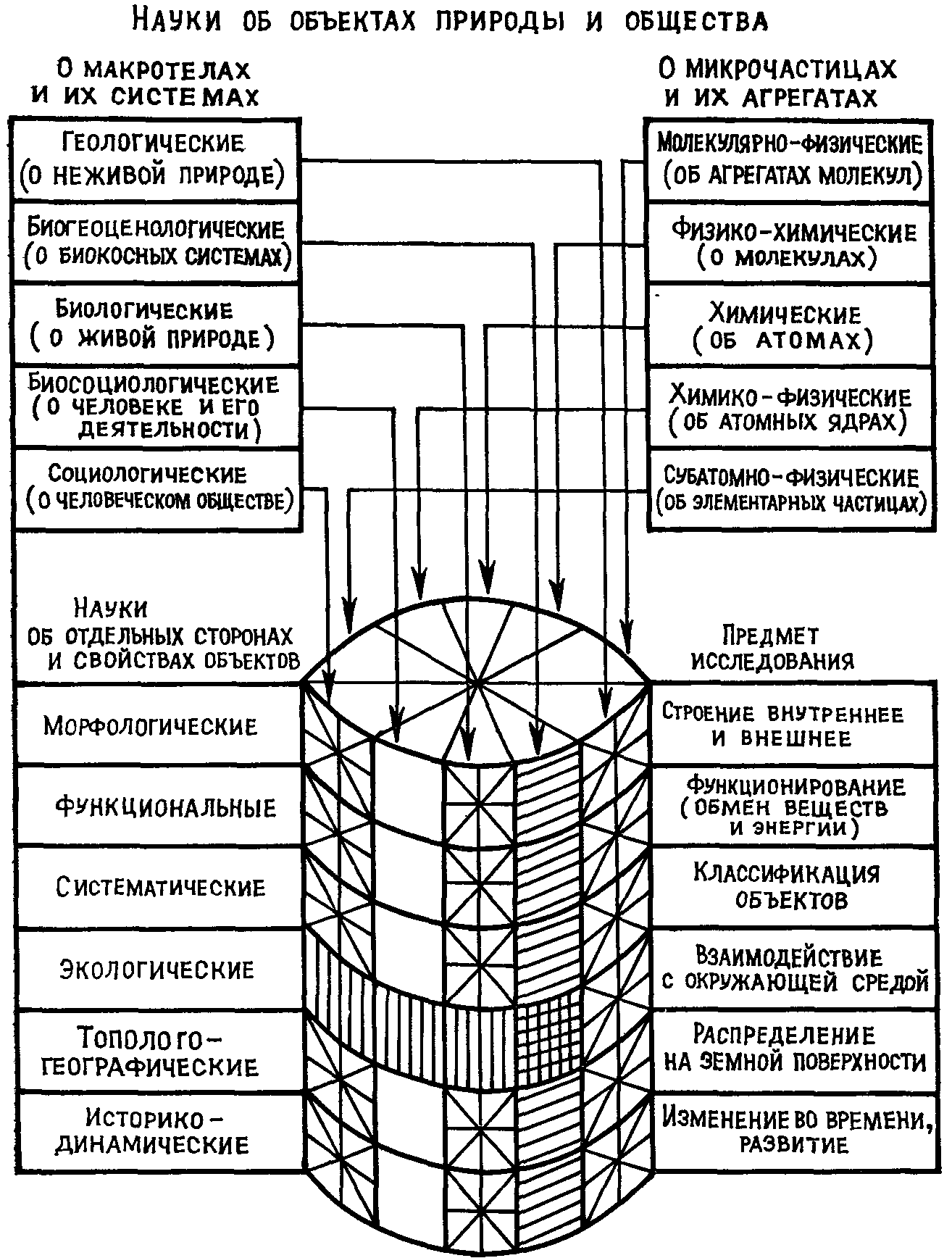

3. Экология, биогеоценология и место их в системе наук

Идея о биологических, а затем и о природных единствах зародилась давно в различных странах, в разных отраслях знания и в умах ученых разных специальностей. В связи с этим, естественно, в науке появилось множество самых разнообразных терминов для обозначения форм, в которых была воплощена эта идея. За рубежом: экосистема (Tansley, 1935), холоцен (Friederichs, 1930), биосистема (Thienemann, 1941), биохора (Palmann, 1948) и др.; в СССР: эпиморфа (Аболин, 1914), биогеоценоз (Сукачев, 1944, 1945), биоэкос (Нестеров, 1954), биоценотоп (Иоганзен, 1964), ценоэкосистема (Быков, 1970а), геоэкобиота (Герасимов, 1973). Однако самыми распространенными из них в настоящее время являются два: экосистема—в США, Канаде, а также в Англии и некоторых других странах Западной Европы и биогеоценоз—в СССР и некоторых восточноевропейских странах. Последние понятия и термины на IX Международном ботаническом конгрессе в 1959 году в Канаде были признаны синонимами. Первый из них стал рассматриваться основным объектом изучения науки экологии, а второй — биогеоценологии, получивших развитие в названных странах.

В действительности понятия и термины биогеоценоз и экосистема хотя и близки друг другу, но не тождественны. В. Н. Сукачев, как известно, различие между ними видел в том, что биогеоценоз— это вполне определенное по объему понятие, его границы на суше определяются границами фитоценоза как автотрофной базы биогеоценоза в целом. Фитоценозы, как известно, сравнительно легко опознаются в природе, ибо, как правило, физиономически и структурно, морфологически довольно четко отграничены друг от друга, даже при наличии иногда переходной полосы между ними. Экосистема же в представлении зарубежных экологов, как было отмечено выше,—это, так сказать, безразмерное, безранговое понятие, охватывающее природные и другие объекты различного объема—от мельчайших, микроскопических размеров до размеров глобального масштаба. Биогеоценоз — вполне определенное понятие и по содержанию: это природная биокосная система (естественная или искусственная) сложного состава и структурно-функциональной организации. Экосистема же—неоднозначное по содержанию понятие, ибо охватывает объекты не только природные, но и социальные, хозяйственные и пр.

Различие понятий «экосистема» и «биогеоценоз» отмечается рядом советских ученых. Ю. М. Свирежев и Е. Я. Елизаров (1972), в частности, указывают на то обстоятельство, что на принципы выделения экосистем не наложено никаких ограничений; так, при выделении их природные границы считаются несущественными: в качестве экосистем рассматриваются любые, даже неустойчивые сообщества или не имеющие какой-либо целостности структуры. Понятие же биогеоценоза опирается лишь «на реально существующие, пространственно раздельные природные сообщества» (с. 12).

К этому надо добавить, что вследствие безранговости понятия экосистемы, без выделения элементарной экосистемы как исходной ячейки, на которые естественно распадается любая вышестоящая биокосная система, невозможна типизация их по таксономическим градациям, ступеням иерархической лестницы, невозможно построение иерархической системы классификации экосистем, подобной системе классификации биогеоценозов, составленной Н. В. Дылисом (1964). Экосистемы можно типизировать лишь по размерам, протяженности: микро-, мезо- и макроэкосистемы, что и сделано П. Дювиньо и М. Тангом (1968).

Но самое существенное различие этих понятий, на наш взгляд, состоит в трактовке самой сущности понятия «экосистема» за рубежом и понятия «биогеоценоз» в нашей стране. В основе сочетания видовых популяций живых существ в экосистемы, в представлении зарубежных экологов, лежат экологические связи, т. е. связи их со средой обитания; Отсюда «эко» (экосистема, экология) — от греческого слова oikos—дом, хозяйство, обиталище. В представлении же советских биогеоценологов ведущую, решающую роль в сочетании видовых популяций живых существ в биогеоценозы играют ценотические связи и отношения между ними, как бы накладывающиеся на экологические. Последние в сформировавшемся биогеоценозе находятся в «снятом» виде, т. е. в соподчиненном положении по отношению к ценотическим. Отсюда «цено» (биогеоценоз, биогеоценология) — от греческого слова koinos (латинизированное coenos) —общий, община. При этом имеются в виду ценотические связи двоякого рода: межвидовые взаимоотношения организмов в форме «борьбы за существование» в широком дарвиновском смысле и трофические (пищевые) связи и отношения между видовыми популяциями и группами популяций, противоположными по типу питания, характеру используемых источников энергии и роли в обмене веществ и энергии (автотрофными и гетеротрофными). Трофические, точнее, трофоэнергетические взаимосвязи в силу этого становятся взаимно необходимыми, обеспечивающими относительную устойчивость и длительность существования биогеоценоза в целом (об этом более подробно в VII главе).

В связи с этим глубокий смысл приобретают слова А. П. Шенникова (1938), который, критикуя «механистически-экологическое» направление в фитоценологии и ботанической географии, пишет:

«Вообще противоречит теории Дарвина широко распространенное мнение о том, что проблема растительности целиком сводится к проблеме отношения между растениями и внешней средой. Решение проблемы в духе дарвинизма... предполагает рассмотрение не двухчленной (растение—среда), а трехчленной системы отношений (растения—взаимные между ними отношения—среда)» (с. 14).

Деление организмов по их питанию на автотрофов, гетеротрофов и миксотрофов, по словам Вернадского, было предложено в 1880-е годы немецким физиологом Пфеффером. Однако важное значение этого деления организмов в процессах природы было показано в 20-е годы текущего столетия самим В. И. Вернадским, а разработка и раскрытие биологического механизма этой фундаментальной, диалектической по существу закономерности, лежащей в основе формирования и функционирования биокосной системы любого ранга, принадлежит В. Р. Вильямсу в его учении о растительных формациях, опубликованном в «Почвоведении», вышедшем в свет в первом издании в 1900 году, а в третьем—в 1936 (с. 87—100). В этом состоит глубоко принципиальное отличие нашей советской расшифровки существа биокосных систем от трактовки их существа большинством зарубежных экологов, что весьма важно.

В связи с изложенным не только советские ученые соответствующих специальностей, но и некоторые из зарубежных отдают предпочтение понятию и термину «биогеоценоз», поскольку, несмотря на известную громоздкость этого термина, он наиболее точно и полно отражает существо биокосной системы низшего ранга. Из зарубежных ученых в пользу применения в науке понятия и термина «биогеоценоз» высказываются: канадский ученый В. Крайина (Krajina, 1960), немецкий (ГДР)—А. Скамони (Scamoni, 1960), югославский—В. Мишич (Misic, 1961); американский— А. Кюхлер (Kuchler, 1973) и др.

Ч то

же касается наук экологии и биогеоценологии,

то следует отметить, что в последние

десятилетия в ходе их развития произошли

значительные сдвиги в трактовке

содержания и объема этих наук, их объекта

исследования, соотношения их друг с

другом и т. п. Вместе с тем в связи с

беспредельно широким толкованием науки

экологии и известной утратой исторически

сложившейся со времен Э. Геккеля (1887)

присущей ей специфики как науки о

взаимоотношении организмов и сообществ

с окружающей средой появилась тенденция

к отрицанию объективного существования

данной науки, к сведению ее содержания

до «экологического подхода» к изучению

любого объекта природы и общества (И.

П. Герасимов, 1978). С другой стороны, в

самое последнее время у нас в стране

обнаружилась тенденция к сведению

биогеоценологии в ранг науки, находящейся

в соподчиненном положении по отношению

к экологии, как одного из частных разделов

ее. Все это свидетельствует о произвольном,

необоснованном подходе к трактовке

существа данных наук.

то

же касается наук экологии и биогеоценологии,

то следует отметить, что в последние

десятилетия в ходе их развития произошли

значительные сдвиги в трактовке

содержания и объема этих наук, их объекта

исследования, соотношения их друг с

другом и т. п. Вместе с тем в связи с

беспредельно широким толкованием науки

экологии и известной утратой исторически

сложившейся со времен Э. Геккеля (1887)

присущей ей специфики как науки о

взаимоотношении организмов и сообществ

с окружающей средой появилась тенденция

к отрицанию объективного существования

данной науки, к сведению ее содержания

до «экологического подхода» к изучению

любого объекта природы и общества (И.

П. Герасимов, 1978). С другой стороны, в

самое последнее время у нас в стране

обнаружилась тенденция к сведению

биогеоценологии в ранг науки, находящейся

в соподчиненном положении по отношению

к экологии, как одного из частных разделов

ее. Все это свидетельствует о произвольном,

необоснованном подходе к трактовке

существа данных наук.

В

Ориг. рис. 3. Схема соотношения экологии

и биогеоценологии

Из всего изложенного с неизбежной необходимостью следует, что экология по своему существу не может трактоваться как наука об экосистеме, ибо экосистема, как и биогеоценоз, несмотря на указанные выше их различия, рассматриваются как биокосные системы, представляющие собою, как мы видели на схеме, объект исследования биогеоценологии, изучающей их в полном объеме, а не с одной стороны, как экология. Из изложенного следует также, что экология не может трактоваться как всеобъемлющая наука, включающая биогеоценологию в качестве одного из разделов. Напротив, биогеоценология, как наука о биокосных системах разного ранга, является подлинно синтетической наукой, включающей экологию, точнее, экологию биокосных систем в качестве одного из разделов, выражающего взаимосвязь этих систем с их внешней средой. Из изложенного следует также и то, что весь фактический материал, вся научная информация, накопленные за рубежом и в нашей стране о компонентном составе, структуре, функциональной организации и функционировании биокосных систем, представляет собою содержание науки, изучающей эти объекты в полном объеме, т. е. науки биогеоценологии. „Содержанием же экологии должна стать лишь научная информация, касающаяся проблемы взаимосвязи разнообразных объектов природы и общества (в том числе и биокосных систем) с окружающей средой. В этом состоит ее весьма важное научное и народнохозяйственное значение.

Что же касается учения А. Тенсли об экосистеме, в основе которого лежит, по существу, все та же глубоко прогрессивная и фундаментальная идея передовых естествоиспытателей конца 19-го и начала 20-го столетия о взаимосвязи и взаимообусловленности всех явлений природы, то оно должно было бы получить особое, соответствующее этому новому содержанию название, например экосистемология. Использовав для наименования своего учения термин «экология», предложенный Э. Геккелем для науки о взаимоотношении организмов (а последующими учеными и других объектов природы) со средой, А. Тенсли тем самым не только внес путаницу в эту науку, но и принизил суть новой по своему объекту и содержанию науки—науки о биокосных системах, одним из основоположников которой он должен быть признан.

Возникает вопрос, чем объяснить этот достойный сожаления факт? Что лежит в основе этого? Суть ошибочных представлений о биогеоценологии как науке, находящейся якобы в соподчиненном положении по отношению к экологии, или даже как одном из разделов ее, на наш взгляд, состоит в неправильном понимании соотношения в природе такой парной категории, как внутреннее и внешнее. Многие при анализе взаимосвязи внутреннего и внешнего, скажем, организма и среды или биоценоза и экотопа, примат отдают внешнему. Отсюда процессы становления, развития, эволюции их и пр. они рассматривают именно с этих позиций. В действительности же активная роль во взаимодействии их принадлежит организму или биоте в форме биоценоза («живому веществу», по В. И. Вернадскому), усвоение и ассимиляция материальных ресурсов экотопа которыми осуществляются на основе своей внутренней качественной специфики, изменяя и перестраивая их при этом в соответствии со своей «природой», на свой лад. На той же основе происходит становление и развитие биогеоценозов. Из всего этого следует, что главным, определяющим целостность, сущность биокосной системы (биогеоценоза) является не единство живого и неживого само по себе, а структурно-функциональное единство диаметрально противоположных по типу питания и обмена веществ автотрофного и сапротрофного ценокомплексов, аккумуляторов кинетической энергии Солнца в форме потенциальной энергии органического вещества и деструкторов его, следствием чего является биотический круговорот веществ, обеспечивающий существование биогеоценозов и непрерывность жизни на Земле. Что же касается материальных ресурсов местообитания, то они в том и другом случае выступают как средства, условия, обеспечивающие осуществление данного внутриорганизменного или внутриценозного процесса. При этом изменение, развитие целого совершается на основе «природы», качественной специфики самого организма или биоты в форме биоценоза как совокупности необходимым образом взаимосвязанных живых существ, безусловно, с включением в этот процесс материальных ресурсов внешней среды.

Из всего изложенного с неизбежностью вытекает, что биокосные системы, о которых идет речь, это не ЭКОсистемы, а ЦЕНОсистемы (ценозы, биогеоценозы), а наука, объектом которой они являются, не экология, а ценология (биогеоценология). Экология же, как показано на рис. 3, — это совершенно иная наука со своим специфическим предметом исследования.

К сожалению, многие из современных естественников, как зарубежных, так и отечественных, не могут уяснить и принять тот непреложный факт, что биогеоценология — это не одна из биологических наук (как ботаника, зоология, микробиология и т. п.) и уж тем более не один из разделов экологии, а что это целый комплекс наук, свидетелями «рождения» и первых этапов развития которых мы являемся. Не могут или не в состоянии они понять того, что речь идет о системе наук, объектом исследования которых является особая форма организации живой природы—биоценотическая, одна из переходных (по Ф. Энгельсу) форм движения материи — биокосная.

Полагаю, что здесь уместно вспомнить, что проблема соотношения экологических и ценотических наук возникла в 20—30-х годах текущего столетия. Правда, тогда она дискутировалась на более низком уровне, а именно как соотношение экологии растений и фитоценологии—науки о растительных сообществах (фитоценозах).

В. В. Алехин в предисловии к переведенной на русский язык книге Мак-Дуголла «Экология растений» (1935) писал: «Вообще американцы не отделяют экологию от фитоценологии, что, конечно, не может быть принято, так как фитоценология имеет особый объект изучения—фитоценоз» (с. 3).

Более 40 лет спустя X. X. Трасс (1976) по этому же поводу пишет: «На наш взгляд, положение американских геоботаников о том, что наука о растительных сообществах должна входить в экологию (plant ecology), неверно. Как известно, экология... это наука, изучающая взаимоотношения организмов и внешней среды, и лишь одна ее часть—синэкология— исследует проблемы взаимоотношения растительных сообществ и условий внешней среды... потому неправомерно называть науку о растительном покрове и образующих его растительных сообществах экологией растений» (с. 94—95).

В Северной Америке, констатирует X. X. Трасс, фитоценология (геоботаника в узком смысле) до сих пор «втиснута в рамки экологии» (там же, с. 94).

Таким образом, попытка американских биологов свести науку о растительных сообществах—фитоценологию—в ранг одного из разделов экологии растений была отвергнута передовыми биологами нашей страны. Отечественная наука фитоценология (геоботаника) весьма успешно развивалась и развивается как самостоятельная наука, принося огромную пользу многим отраслям сельскохозяйственного производства. Точно так же, по-видимому, надлежит в настоящее время поступать советским биогеоценологам—прилагать максимум усилий к развитию биогеоценологии как самостоятельной науки о биогеоценозах и биогеоценотическом покрове (биогеосфере) Земли.

Между прочим, X. X. Трасс отмечает, что многие американские исследователи уже поняли, что экология—слишком расплывчатая наука. Все больше появляется ученых, которые называют себя фитосоциологами или фитоценологами. Не исключено, что недалеко то время, когда многие из современных зарубежных (да и наших отечественных) экологов также поймут, что наука о биокосных системах не укладывается в рамки «общей экологии», что это особая, самостоятельная наука и что в основе ее объекта ведущая, решающая роль принадлежит не экологическим, а ценотическим связям и взаимоотношениям. Это будет означать, что в исторической борьбе дарвинизма и ламаркизма и на биогеоценотическом уровне победа в конечном итоге окажется на стороне дарвинизма.