- •Основы электрохимии и электрохимических технологий

- •Введение

- •Окислительно-восстановительные реакции.

- •Правила уравнивания окислительно-восстановительных реакций.

- •Порядок уравнивания окислительно-восстановительных реакций, т.Е. Приведение их в форму, обеспечивающую закон сохранения энергии (баланс массы и заряда).

- •Демонстрация переноса электронов в окислительно-восстановительных реакциях. Гальванический элемент.

- •Лекция 2. Законы Фарадея и скорость электрохимического процесса Выход по току. Применение закона Фарадея к расчету скорости обработки металлов.

- •Скорость электрохимической обработки

- •Электрохимический эквивалент сплава и практический электрохимический эквивалент.

- •Лекция 3. Равновесный потенциал электрода Электрод, ячейка. Напряжение электрода и ячейки. Равновесный потенциал. Виды равновесных потенциалов.

- •Равновесный потенциал.

- •Виды равновесных потенциалов.

- •Лекция 4. Основы теории электролитической диссоциации Равновесные явления в растворах электролитов. Теория электролитической диссоциации. Ион - дипольное и ион - ионное взаимодействие в электролитах.

- •Теория Дюбая – Гюккеля и ион - ионное взаимодействие в растворах электролитов.

- •Гидролиз солей.

- •Буферные растворы.

- •Ионные равновесия при растворении. Произведение растворимости.

- •Лекция 6 Электропроводность электролитов

- •Экспериментальное определение электропроводности.

- •Особые случаи электропроводности электролитов.

- •Электроды первого рода. Потенциал ионно-металлического электрода.

- •Электроды второго рода.

- •Хлорсеребряный электрод.

- •Окислительно – восстановительные (redox) системы.

- •Водородный электрод.

- •Хингидронный электрод.

- •Мембранный потенциал или потенциал Донана.

- •Методы изучения двойного электрического слоя.

- •Модельные представления о строении двойного электрического слоя.

- •Форма поляризационной кривой при наличии стадии массопереноса.

- •Лекция 11 Теория замедленного разряда.

- •Свойства уравнения теории замедленного разряда.

- •Лекция 12 Поляризация (перенапряжение) при образовании новой фазы. Перенапряжение при лимитирующей стадии образования двумерных и трёхмерных зародышей.

- •Перенапряжение поверхностной диффузии при электроосаждении металлов.

- •Перенапряжение образования пузырьков газа и связь размеров пузырьков с потенциалом.

- •Предельные токи при электроосаждении. Эффект м.А.Лошкарёва.

- •Электрические процессы в условиях медленной гомогенной химической реакции.

- •Критерии определения природы лимитирующейстадии.

- •Лекция 14 Примеры механизмов некоторых электрохимических реакций.

- •Примеры механизмов различных электрохимических реакций. Реакция выделения водорода (водородный электрод).

- •Кинетическая теория коррозии.

- •Коррозия при кислородной деполяризации.

- •Роль локальных элементов в возникновении коррозии и достижении её скорости.

- •Методы защиты от коррозии.

- •Пассивность металлов.

- •Электрохимическая размерная обработка металлов и сплавов

- •Основы прикладной электрохимии и электрохимических технологий Лекция 1 Основные особенности электрохимических технологий.

- •Конструктивные принципы электрохимических реакторов

- •Межэлектродный зазор

- •Токовые нагрузки

- •Сепараторы

- •Подвод и отвод компонентов реакции

- •Корректировка состава электролита

- •Масштабный фактор

- •Подбор коррозионностойких материалов

- •Экономические показатели

- •Классификация основных процессов переноса при химической и электрохимической технологии

- •Лекция 2. Распределение тока и рассеивающая способность электролитов Распределение тока. Виды распределения тока. Параметр Вагнера. Рассеивающая (локализующая) способность электролитов

- •Первичное распределение тока.

- •Вторичное распределение тока.

- •Третичное распределение тока.

- •Распределение тока при высоких плотностях тока (при наличии поверхностного тепловыделения)

- •Распределение скоростей осаждения или растворения при наличии зависимости выхода по току от плотности тока

- •Методы расчёта распределения тока.

- •Методы экспериментального определения рассеивающей (локализующей) способности электролита

- •Лекция 3. Химические источники тока (хит). Основные характеристики хит

- •Лекция 4 Первичные хит (хит первого рода, элементы)

- •Сухие марганцево-цинковые (мц) элементы

- •Первичные хит с магниевыми и литиевыми анодами

- •Первичные хит с литиевыми анодами

- •Хит с твердым электролитом

- •Лекция 5 Вторичные хит (аккумуляторы).

- •Свинцовые кислотные аккумуляторы

- •Основные неисправности свинцовых кислотных аккумуляторов.

- •Щелочные аккумуляторы

- •Лекция 6 Топливные элементы.

- •Лекция 7. Электролиз водных растворов без выделения металлов Производство водорода и кислорода

- •Производство тяжелой воды

- •Интенсификация электрохимических методов получения водорода

- •Лекция 8. Электрохимическое производство хлора, щелочи и гипохлотрта натрия

- •Теоретические основы электролиза растворов хлоридов

- •Электролиз с твердым катодом и фильтрующей диафрагмой

- •Электролиз с ртутным катодом.

- •Перспективы развития хлорной промышленности

- •Электросинтез гипохлорита натрия

- •Лекция 9 Электрохимические покрытия металлами и сплавами. Теоретические основы.

- •Два метода нанесения покрытий при электролизе

- •Назначение металлических покрытий металлами и сплавами

- •Управление свойствами и размерами покрытий

- •Использование нестационарного электролиза

- •Лекция 10 Электролитическое осаждение железа.

- •Катодный процесс при электроосаждении железа.

- •Электролиты железнения и режимы электролиза

- •Анодный процесс.

- •Лекция 11. Хромирование. Свойства и области применения хромовых покрытий

- •Некоторые особенности процесса хромирования

- •Электролиты и режимы электролиза.

- •Физико-механические свойства хромовых покрытий

- •Лекция 12. Меднение Область применения

- •Сравнительная характеристика медных электролитов.

- •Борфтористоводородные электролиты

- •Цианистые электролиты

- •Пирофосфатные электролиты

- •Лекция 13. Анодная и химическая обработка металлов Оксидирование

- •Электрохимическое и химическое полирование

- •Лекция 14. Электролиз расплавов. Общие сведения.

- •Строение расплавленных солей

- •Электропроводность расплавленных солей

- •Выход по току и удельный расход энергии при электролизе расплавов

- •Влияние физико-химических свойств электролита на процесс электролиза

- •Некоторые специфические явления при электролизе расплавов

- •Лекция 15. Производство алюминия

- •Переработка алюминиевых руд

- •Получение криолита

- •Электроды и другие материалы

- •Электролиз криолит-глиноземного расплава

- •Состав электролита

- •Конструкция и эксплуатация электролизеров

- •Рафинирование алюминия

- •Электролиз хлорида алюминия

- •Лекция 16. Гидроэлектрометаллургия

- •Лекция 17. Электролиз в металлургии благородных металлов

- •Вопросы для самопроверки, задачи и упражнения

- •Заключение Основные направления современного этапа развития электрохимии и электрохимических технологий

- •Литература

Основные неисправности свинцовых кислотных аккумуляторов.

Коррозия решеток положительных пластин, идущая вследствие термодинамической неустойчивости свинца при высоких анодных потенциалах (при перезарядах). Выделяющийся наPbO2кислород входит в виде сверхстехиометрических атомов в кристаллическую решетку PbO2и может окислить оголившиеся участки решетки. Защита от коррозии проводится легированием сплаваPb-Sb, из которого отливают решетки пластин, добавками серебра (до 3%), мышьяка (0,1 – 0,3%), кальция, таллия и др. Добавки модифицируют структуру металла, делают ее более мелкозернистой, так что продукты коррозии полностью экранируют межкристаллитное пространство от коррозионно-активных веществ, предохраняя металл от дальнейшей коррозии.

Деформация решеток положительных пластин, происходящая вследствие разбухания и сжатия активных масс при циклировании, предотвращается плотной сборкой блока пластин, выбором соответствующей, более жесткой конструкции решеток овального сечения, введением в сплав добавок серебра.

Оплывание положительной активной массы(отрыв мельчайших – до 0,1 мкм – частиц активной массы и оседание ее на дне сосуда в так называемом шламовом пространстве), которое зависит от структуры активной массы и уменьшается при низких плотностях тока разряда, при повышении температуры и понижении концентрацииH2SO4. Оплывание резко увеличивается (происходит «вынос активной массы») при попадании в активную массу положительной пластины даже следовBaSO4. В силу изоморфности кристалловPbSO4иBaSO4при разрядеPbO2на центрах кристаллизации – вкрапленияхBaSO4– растут «друзы» кристаллов сульфата свинца. Кристаллы оксида свинца опадают на дно аккумулятора и не участвуют в последующем токообразующем процессе.

Оплывание положительной активной массы предотвращают разделением линий производства положительных и отрицательных пластин (во избежание попадания в массу расширителя BaSO4), плотной сборкой блока пластин, а также введением в электролит добавок сернокислого гидроксиламина (до 1%) либо NH4VO3 или (NH4)2Cr2O7в концентрациях ~ 0,03 моль/л.

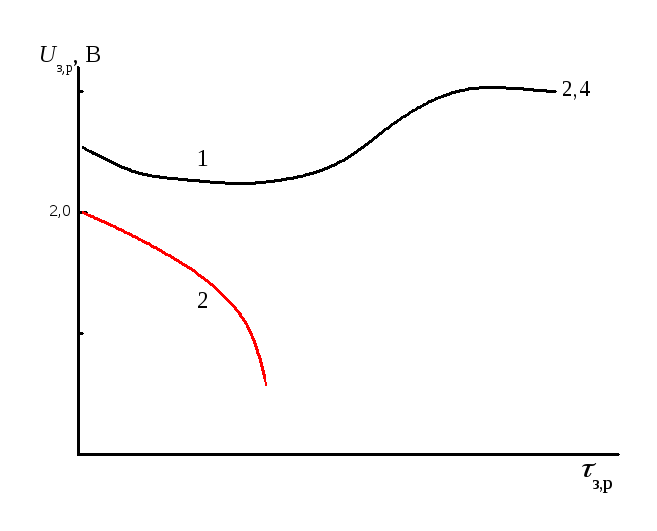

Вредная сульфатация отрицательных пластинпроявляющаяся в том, что аккумулятор «не держит емкость» при разряде (рис. 5.2, кривая 2), а при заряде (кривая 1 там же) газовыделение на электроде (плато на зарядной кривой) наблюдается уже при напряжении 2,3 – 2,4 В. Отрицательные пластины покрываются при этом сплошным твердым слоемPbSO4,белесого цвета. След от проведения по такой пластине неметаллическим предметов «аморфен», не имеет металлического блеска

Рис. 5.2 Зарядно-разрядные кривые для отрицательных пластин кислотных свинцовых аккумуляторов

Причиной вредной сульфатации свинцовых пластин считают их поляризацию вследствие адсорбции поверхностно-активных загрязнений при длительном стоянии незаряженного аккумулятора. Вредной сульфатации способствуют также неполная формировка пластин, систематические недозаряды аккумулятора, повышенный саморазряд. Лечение засульфатированных пластин заключается в длительных, многократно повторяющихся зарядах малыми токами в разбавленной серной кислоте.

Короткие замыканияположительных и отрицательных пластин, предотвращающиеся применением мелкопористой сепарации, примерно на 0,5 см выступающей за края пластин (иногда применяется конвертирование пластин), а также созданием на дне аккумуляторных емкостей шламового пространства (в стартерных аккумуляторах пластины устанавливают на призмы дна сосуда).

Саморазрядсвинцовых кислотных аккумуляторов достигает 30% в месяц и происходит вследствие самопроизвольно идущих при стоянии аккумулятора химических реакций

Pb + H2SO4 → PbSO4 + H2 (5.г)

2Pb + 2H2SO4 + O2 → 2PbSO4 + 2H2O (5.д)

и в меньшей степени:

2PbO2 + 2H2SO4 → 2PbSO4 + 2H2O + O2 (5.е)

Саморазряд увеличивается в присутствии добавок (Ag,Sb), снижающих перенапряжение выделения газов на электродах. Поэтому легирование решеток пластин серебром используют при производстве стартерных (работающих в режиме подзаряда) аккумулятора. Способствуют саморазряду возникновение в аккумуляторах коротких замыканий, присутствие в электролите легко восстанавливающихся и окисляющихся ионов, напримерFe3+/Fe2+(поэтому недопустимо использование для добавки электролита недистиллированной воды).

Хранение аккумуляторов и уход за ними должны проводиться с учетом необходимости предотвращения заболеваний аккумуляторов и повышения их саморазряда. Хранение загерметизированных новых сухих аккумуляторов не должно превышать 3 года, а залитых электролитом – 0,5 года при 5 – 30С. Необходимо следить за чистотой контактов и вентильных отверстий в пробках банок стартерных и тяговых аккумуляторов, чтобы обеспечить свободное газовыделение при саморазряде и при заряде ХИТ. Залитые кислотой аккумуляторы необходимо заряжать ежемесячно, систематически проверять уровень электролита и плотность кислоты в каждой банке аккумуляторной батареи. При снижении уровня электролита, который должен быть на 115 – 120 мм выше верхнего края пластины, в аккумулятор доливают нужное количество дистиллированной воды (либо при необходимости раствора серной кислоты “чда” или “для аккумуляторов” требуемой плотности). При эксплуатации батарей с последовательным соединением аккумуляторов необходимо систематически проверять напряжение на каждой банке, используя для этого нагрузочную вилку. Это вызвано тем, что при неисправности пластин аккумулятора и резком снижении напряжения на таком отстающем аккумуляторе может произойти переполюсовка его пластин за счет “навязывания” им соответствующих потенциалов от соседних аккумуляторов (рис. 5.3).

Рис. 5.3 Переполюсовка пластин свинцового аккумулятора