- •СОДЕРЖАНИЕ

- •ПРЕДИСЛОВИЕ

- •ВВЕДЕНИЕ

- •ГЛАВА 1. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ

- •§1.1. Определение и изображение электрического поля

- •§ 1.2. Закон кулона. Напряженность электрического поля

- •§ 1.3. Потенциал. Электрическое напряжение

- •§ 1.4. Проводники в электрическом поле. Электростатическая индукция

- •§1.5. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектрика

- •§ 1.6. Электроизоляционные материалы

- •Газообразные диэлектрики.

- •Жидкие диэлектрики.

- •Твердые диэлектрики.

- •Твердеющие диэлектрики.

- •§ 1.7. Электрическая емкость. Плоский конденсатор

- •§ 1.8. Соединение конденсаторов. Энергия электрического поля

- •Параллельное соединение.

- •Последовательное соединение.

- •ГЛАВА 2 .ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

- •§ 2.1. Электрическая цепь

- •§ 2.2. Электрический ток

- •§ 2.3. ЭДС и напряжение

- •§ 2.4. Закон ОМА

- •§ 2.5. Электрическое сопротивление и проводимость

- •§ 2.6. Основные проводниковые материалы и проводниковые изделия

- •§ 2.7. Зависимость сопротивления от температуры

- •§ 2.8. Способы соединения сопротивлений

- •Параллельное соединение.

- •Последовательное соединение.

- •Смешанное соединение.

- •§2.9. Электрическая работа и мощность. Преобразование электрической энергии в тепловую.

- •§ 2.10. Токовая нагрузка проводов и защита их от перегрузок

- •§ 2.11. Потери напряжения в проводах

- •§ 2.12. Два режима работы источника питания

- •§ 2.13. Расчет сложных электрических цепей

- •Метод узловых и контурных уравнений.

- •Метод контурных токов.

- •Метод узлового напряжения.

- •§ 2.14. Нелинейные электрические цепи

- •Последовательное соединение.

- •Параллельное соединение.

- •ГЛАВА 3 ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ

- •§ 3.1. Характеристики магнитного поля

- •§ 3.2. Закон полного тока

- •§ 3.3. Магнитное поле прямолинейного тока

- •§3.4. Магнитное поле кольцевой и цилиндрической катушек.

- •§ 3.5. Намагничивание ферромагнитных материалов

- •§ 3.6. Циклическое перемагничивание

- •§ 3.7. Расчет магнитной цепи

- •Первый закон Кирхгофа.

- •Второй закон Кирхгофа.

- •Закон Ома.

- •§ 3.8. Электрон в магнитном поле

- •§3.9. Проводник с током в магнитном поле. Взаимодействие параллельных проводников с током

- •§ 3.10. Закон электромагнитной индукции

- •§ 3.11. ЭДС индукции в контуре

- •§ 3.12. Принцип Ленца

- •§ 3.13. Преобразование механической энергии в электрическую

- •§ 3.14. Преобразование электрической энергии в механическую

- •§3.15. Потокосцепление и индуктивность катушки

- •§ 3.16. ЭДС самоиндукции. Энергия магнитного поля

- •§ 3.17. ЭДС взаимоиндукции. Вихревые токи

- •ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

- •§4.1. Определение, получение и изображение переменного тока

- •§ 4.2. Параметры переменного тока

- •§ 4.3. Фаза переменного тока. Сдвиг фаз

- •§ 4.4. Изображение синусоидальных величин с помощью векторов

- •§ 4.5. Сложение и вычитание синусоидальных величин

- •§ 4.6. Поверхностный эффект. Активное сопротивление

- •ГЛАВА 5. ОДНОФАЗНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ

- •§ 5.1. Особенность электрических цепей

- •§ 5.2. Цепь с активным сопротивлением

- •Мгновенная мощность.

- •Средняя мощность.

- •§ 5.3. Цепь с индуктивностью

- •Мгновенная мощность.

- •Реактивная мощность.

- •§5.4. Цепь с активным сопротивлением и индуктивностью

- •Мгновенная мощность.

- •Средняя мощность.

- •Реактивная мощность.

- •Полная мощность.

- •§5.5. Цепь с емкостью

- •Мгновенная мощность.

- •Реактивная мощность.

- •§ 5.6. Цепь с активным сопротивлением и емкостью

- •Мгновенная мощность.

- •Средняя мощность.

- •Реактивная мощность.

- •§5.7. Цепь с активным сопротивлением, индуктивностью и емкостью

- •§ 5.8. Резонансный режим работы цепи

- •§ 5.9. Резонанс напряжений

- •§ 5.10. Разветвленная цепь. Метод проводимостей

- •§ 5.11. Резонанс токов

- •§ 5.12. Коэффициент мощности.

- •ГЛАВА 6. ТРЕХФАЗНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ

- •§6.1. Принцип получения трехфазной ЭДС. Основные схемы соединения трехфазных цепей

- •§6.2. Соединение трехфазной цепи звездой. Четырех и трехпроводная цепи

- •§ 6.3. Cоотношения между фазными и линейными напряжениями и токами при симметричной нагрузке в трехфазной цепи, соединенной звездой

- •§6.4. Назначение нулевого провода в четырехпроводной цепи

- •§6.5. Соединение нагрузки треугольником. Векторные диаграммы, соотношения между фазными и линейными токами и напряжениями

- •§6.6. Активная, реактивная и полная мощности трехфазной цепи. коэффициент мощности

- •§ 6.7. Выбор схем соединения осветительной и силовой нагрузок при включении их в трехфазную сеть

- •ГЛАВА 7. ТРАНСФОРМАТОРЫ

- •§7.1. Назначение трансформаторов и их применение

- •§7.2. Устройство трансформатора

- •§7.3. Формула трансформаторной ЭДС

- •§7.4. Принцип действия однофазного трансформатора. Коэффициент трансформации

- •§7.5. Трехфазные трансформаторы

- •§7.6. Aвтотрансформаторы и измерительные трансформаторы

- •§ 7.7. Cварочные трансформаторы

- •ГЛАВА 8. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

- •§8.1. Вращающееся магнитное поле

- •Вращающееся магнитное поле двухфазного тока.

- •Графическое пояснение процесса образования вращающегося магнитного поля.

- •Вращающееся магнитное поле трехфазного тока.

- •§ 8.2. Устройство асинхронного двигателя

- •§ 8.3. Принцип действия асинхронного двигателя. Физические процессы, происходящие при раскручивании ротора

- •§8.4. Скольжение и частота вращения ротора

- •§8.5. Влияние скольжения на ЭДС в обмотке ротора

- •§8.6. Зависимость значения и фазы тока от скольжения и ЭДС ротора

- •§8.7. Вращающий момент асинхронного двигателя

- •§8.8. Влияние активного сопротивления обмотки ротора на форму зависимости вращающего момента от скольжения

- •§ 8.9. Пуск асинхронного двигателя

- •§8.10. Регулирование частоты вращения асинхронного двигателя

- •§8.11. КПД и коэффициент мощности асинхронного двигателя

- •§8.12. Однофазный асинхронный двигатель

- •§8.13. Синхронный генератор

- •§8.14. Синхронный двигатель

- •ГЛАВА 9. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА

- •§9.1. Устройство электрических машин постоянного тока. Обратимость машин

- •§9.2. Принцип работы машины постоянного тока

- •Генератор постоянного тока.

- •Двигатель постоянного тока.

- •§9.3. Понятие об обмотке якоря. Коллектор и его назначение

- •§9.4. ЭДС, индуцируемая в обмотке якоря

- •§9.5. Реакция якоря

- •§9.6. Коммутация и способы ее улучшения. Дополнительные полюсы

- •§9.7. Генераторы постоянного тока независимого возбуждения

- •§ 9.8. Генераторы с самовозбуждением

- •Генератор параллельного возбуждения.

- •Генератор последовательного возбуждения.

- •Генераторы смешанного возбуждения.

- •§9.9. Двигатели постоянного тока независимого и параллельного возбуждения. Вращающий момент

- •§9.10. Механическая и рабочие характеристики двигателей постоянного тока независимого и параллельного возбуждения

- •§9.11. Регулирование частоты вращения двигателей постоянного тока независимого и параллельного возбуждения

- •§9.12. Двигатели постоянного тока последовательного и смешанного возбуждения

- •ГЛАВА 10. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МАГНИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ АВТОМАТИКИ

- •§10.1. Автоматы и автоматика

- •§10.2. Структура системы автоматического регулирования

- •§10.3. Устройства для измерения сигналов в автоматических системах

- •§10.4. Реле

- •§10.5. Магнитные усилители, их назначение и классификация

- •§10.6. Принцип действия дроссельного магнитного усилителя

- •§10.7. Принцип действия трансформаторного магнитного усилителя

- •§10.8. Влияние обратной связи на коэффициент усиления магнитного усилителя

- •§10.9. Дифференциальный магнитный усилитель с обмотками смещения

- •§10.10. Дифференциальный магнитный усилитель с обратной связью

- •§10.11. Магнитный усилитель, собранный по мостовой схеме

- •§10.12. Ферромагнитные стабилизаторы напряжения

- •ГЛАВА 11. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ И ПРИБОРЫ

- •§11.1. Сущность и значение электрических измерений

- •§11.2. Основные единицы электрических и магнитных величин в международной системе единиц

- •§11.3. Производные и кратные единицы

- •§11.4. Основные методы электрических измерении. Погрешности измерительных приборов

- •§11.6. Электроизмерительные приборы непосредственной оценки

- •§11.7. Приборы магнитоэлектрической системы

- •§11.8. Приборы электромагнитной системы

- •§11.9. Приборы электродинамической системы

- •§11.10. Цифровые приборы

- •§11.12. Расширение пределов измерения приборов непосредственной оценки

- •§11.13. Измерение мощности в трехфазных цепях

- •§11.14. Индукционный счетчик электрической энергии. Учет энергии в однофазных и трехфазных цепях

- •§11.15. Измерение сопротивлений

- •§11.16. Измерение сопротивлений с помощью моста постоянного тока

- •§11.17. Магнитоэлектрический осциллограф

- •ГЛАВА 12. ПЕРЕДАЧА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

- •§12.1. Назначение и классификация электрических сетей, их устройство и графическое изображение

- •§12.2. Провода, кабели, электроизоляционные материалы в сетях напряжением до 1000В

- •§12.3. Электроснабжение промышленных предприятий

- •§12.4. Падение и потеря напряжения в линиях электроснабжения

- •§12.5. Расчет проводов по допустимой потере напряжения в линиях постоянного, однофазного и трехфазного тока

- •§12.6. Сопоставление двухпроводной однофазной системы передачи энергии с трехфазными системами по расходу цветного металла

- •§12.7. Расчет проводов по допустимому нагреву

- •§12.8. Плавкие предохранители

- •§12.9. Выбор плавких вставок

- •§12.10. Выбор площади сечения проводов в зависимости от установленных предохранителей

- •§12.11. Действие электрического тока на организм человека. Понятие о напряжении прикосновения. допустимые значения напряжения прикосновения

- •§12.12. Защитное заземление трехпроводных цепей трехфазного тока

- •§12.13. Защитное заземление четырехпроводных цепей трехфазного тока

- •§12.14. Устройство и простейший расчет заземлителей

- •ГЛАВА 13. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА

- •§13.1. Понятие об электроприводе

- •§13.2. Нагревание и охлаждение электродвигателей

- •§13.3. Режимы работы электродвигателей. Выбор мощности

- •Длительный режим.

- •Кратковременный режим.

- •§13.4. Релейно-контакторное управление электродвигателями

- •Назначение релейно-контакторного управления.

- •Изображение схем релейно-контакторного управления.

- •Схема управления и защиты асинхронного двигателя с помощью реверсивного магнитного пускателя.

- •Схема автоматического пуска асинхронного двигателя с контактными кольцами.

- •§14.1. Общие сведения

- •§ 14.2. Электронная эмиссия

- •§14.3. Катоды электронных ламп

- •§14.4. Движение электронов в электрическом и магнитном полях

- •§14.5. Диоды

- •Параметры диодов.

- •Типы ламповых баллонов и система обозначений электронных ламп.

- •§14.6. Триоды

- •Устройство и принцип работы.

- •Характеристики триодов.

- •Параметры триодов.

- •Понятие о динамическом режиме работы триода.

- •Недостатки триода.

- •§14.7. Тетроды

- •§14.8. Пентоды. Лучевые тетроды

- •§14.9. Многоэлектродные и комбинированные лампы

- •ГЛАВА 15. ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ ПРИБОРЫ

- •§15.1. Основные разновидности электрических разрядов в газе

- •§ 15.2. Газотрон

- •§ 15.3. Тиратрон

- •§15.4. Стабилитрон

- •§15.5. Газосветные сигнальные лампы и индикаторы

- •§15.6. Условные обозначения и маркировка газоразрядных приборов

- •ГЛАВА 16. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ

- •§16.1. Атомы

- •§16.2. Энергетические уровни и зоны

- •§16.3. Проводники, изоляторы и полупроводники

- •§16.4. Электропроводность полупроводников

- •§16.5. Электронно-дырочный переход

- •§16.6. Полупроводниковые диоды

- •§16.7. Биполярный транзистор

- •§16.8. Полевые транзисторы

- •№ 16.9. Тиристоры

- •§16.10. Области применения транзисторов и тиристоров

- •ГЛАВА 17. ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ

- •§17.1. Основные понятия и определения

- •§17.2. Электронные фотоэлементы с внешним фотоэффектом

- •§17.3. Фотоэлектронные умножители

- •§17.4. Фоторезисторы

- •§ 17.5. Фотодиоды

- •§17.6. Фототранзисторы

- •ГЛАВА 18ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ

- •§18.1. Основные сведения о выпрямителях

- •§18.2. Однополупериодный выпрямитель

- •§18.3. Двухполупериодный выпрямитель

- •§18.4. Трехфазный выпрямитель

- •§18.5. Выпрямитель на тиристоре. Стабилизатор напряжения

- •§18.6. Сглаживающие фильтры. выпрямление с умножением напряжения

- •§19.1. Общие сведения

- •Классификация усилителей.

- •Основные технические характеристики усилителей.

- •§19.2. Предварительный каскад УНЧ

- •§19.3. Выходной каскад УНЧ

- •§19.4. Обратная связь в усилителях

- •§19.5. Межкаскадные связи. усилители постоянного тока

- •§19.6. Импульсные и избирательные усилители

- •ГЛАВА 20. ЭЛЕКТРОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

- •§20.1. Общие сведения

- •§20.2. Транзисторный автогенератор типа

- •§20.3. Транзисторный автогенератор типа

- •§20.4. Генераторы линейно изменяющегося напряжения

- •§20.5. Мультивибратор

- •§20.6. Электронно-лучевые трубки

- •ЭЛТ с электростатическим управлением.

- •ЭЛТ с электромагнитным управлением.

- •§20.7. Электронный осциллограф

- •§20.8. Аналоговый электронный вольтметр

- •§20.9. Цифровой электронный вольтметр

- •§21.1. Общие сведения

- •§21.2. Гибридные интегральные микросхемы

- •§21.3. толстопленочные микросхемы

- •§21.4. Тонкопленочные микросхемы

- •§21.5. Фотолитография

- •§21.6. Полупроводниковые интегральные микросхемы

- •§21.7. Планарно-эпитаксиальная технология изготовления ИМС

- •§21.8. Элементы полупроводниковых микросхем и их соединение

- •§21.9. Применение интегральных микросхем

- •ГЛАВА 22. ЦИФРОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ. МИКРОПРОЦЕССОРЫ И МИКРОЭВМ

- •§22.1. Системы счисления

- •§22.2. Перевод чисел из одной системы в другую

- •§22.3. Арифметические операции с двоичными числами

- •§22.4. Структурная схема цифровой электронной вычислительной машины

- •§22.5. Принцип действия ЦЭВМ

- •§22.6. Триггеры

- •§22.7. Логические элементы

- •§22.8. Счетчики импульсов

- •§22.9. Регистры

- •§22.10. Сумматор

- •§22.11. Арифметическое устройство

- •§22.12. Оперативное запоминающее устройство

- •§22.13. Внешние запоминающие устройства

- •§22.14. Устройство управления

- •§22.15. Устройство ввода информации

- •§22.17. Понятие о программировании

- •§22.18. Технические характеристики и применение ЦЭВМ

- •§22.19. Микропроцессоры

- •§22.20. Микрокалькуляторы

- •§22.21. Микроэвм

- •§22.22. Робототехника

- •КОНСУЛЬТАЦИИ

- •Консультации к главе 1

- •Консультации к главе 2

- •Консультации к главе 3

- •Консультации к главе 4

- •Консультации к главе 5

- •Консультации к главе 6

- •Консультации к главе 7

- •Консультации к главе 8

- •Консультации к главе 9

- •Консультации к главе 10

- •Консультации к главе 11

- •Консультации к главе 12

- •Консультации к главе 13

- •Консультации к главе 14

- •Консультации к главе 15

- •Консультации к главе 16

- •Консультации к главе 17

- •Консультации к главе 18

- •Консультации к главе 19

- •Консультации к главе 20

- •Консультации к главе 21

- •Консультации к главе 22

ГЛАВА 12. ПЕРЕДАЧА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

§12.1. Назначение и классификация электрических сетей, их устройство и графическое изображение

Электрическая энергия универсальна: она удобна для дальних передач, легко

распределяется по отдельным потребителям и с помощью сравнительно несложных устройств преобразуется в другие виды энергии.

Эти задачи решает энергетическая система, где осуществляются преобразование энергии топлива или падающей воды в электрическую энергию, трансформация токов и напряжений, распределение и передача электрической энергии потребителям.

Часть энергетической системы, включающую трансформаторные подстанции (ТП) и линии электропередачи (ЛЭП), называют электрической сетью. Таким образом, электрическая сеть

служит для передачи электрической энергии от мест производства к местам потребления и для распределения ее по группам и отдельным потребителям.

Электрические сети классифицируют по различным признакам.

Взависимости от напряжения между проводами линии различают сети напряжением до

1000 и свыше 1000В.

По роду тока различают электрические сети постоянного, однофазного и трехфазного

токов.

Взависимости от конструктивных особенностей бывают воздушные и кабельные сети, а также сети внутри зданий и объектов.

Основные требования, предъявляемые к электрическим сетям, сводятся к экономии

электротехнических материалов и снижению первоначальных затрат при гарантированной надежности электросети и высоком качестве электроэнергии. Для удовлетворения этих требований разработан ряд мероприятий, к которым относятся, в частности, применение повышенных напряжений, стальных проводов, регулирование напряжения.

Внастоящее время сети трехфазного тока напряжением 220/127В вытесняются сетями напряжением 380/220В, сети напряжением 6кВ — сетями 10кВ и т. д.

При прокладке и эксплуатации электрических сетей большое внимание должно быть уделено обеспечению безопасности обслуживающего персонала.

Расчет электрических сетей производят на основании исходных данных и нормативов ГОСТа, определяющего типовые элементы сети и ее характеристики.

К исходным данным относятся напряжение источника, напряжение и мощность потребителей, вид линии (однофазная, трехфазная, воздушная, кабельная), ее конфигурация (распределение потребителей вдоль линии, схема соединений), длина проводов (расстояние между источником электроэнергии и потребителями), условия окружающей среды и требования эксплуатации (техники безопасности).

Врезультате электрического расчета необходимо: 1) рассчитать площади поперечного сечения всех проводов так, чтобы потери напряжения в них и температура нагрева проводов не превышали допустимых норм; выбрать тип и стандартные площади сечения проводов; 2)

определить требуемые характеристики плавких вставок и выбрать соответствующие предохранители; 3) выбрать схемы заземления, вычислить число и размеры заземлителей.

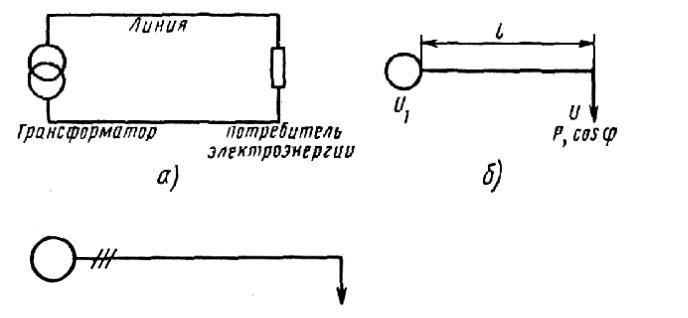

При расчете электрических сетей обычно используют так называемые однолинейные схемы. Многолинейная и соответствующая ей однолинейная схемы электрической цепи

представлены на рис. 12.1, а, б. На однолинейной схеме указывают: напряжение источника U1 (напряжение в начале линии), напряжение потребителя U (напряжение в конце линии), мощность

Ри коэффициент мощности cosϕ потребителя, длину линии l. Число проводов в линии определяют по числу черточек, поставленных у источника. В качестве примера на рис. 12.2 изображена однолинейная схема трехпроводной линии.

Рис. 12.1. Многолинейная (а) и однолинейная (б) схемы электрической цепи Рис. 12.2. Однолинейная схема трехпроводной

линии

Карточка № 12.1 (112).

Назначение и классификация электрических сетей, их устройство и графическое изображение

Какие |

задачи |

решаются с помощью электрической |

Производство электроэнергии |

|

184 |

||

сети? |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Передача электроэнергии |

|

26 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Потребление электроэнергии |

|

218 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Все перечисленные задачи |

|

58 |

Какие |

сети |

используются |

для |

передачи |

Сети напряжением до 1000 В |

|

187 |

электроэнергии? |

|

|

|

|

|

||

|

|

Сети напряжением выше 1000 В |

|

91 |

|||

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Оба названных вида сетей |

|

221 |

|

|

|

|

|

|||

Какие сети не используются для |

передачи |

Сети постоянного тока |

|

212 |

|||

электроэнергии? |

|

|

|

|

|

||

|

|

Сети однофазного тока |

|

192 |

|||

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

Сети трехфазного тока |

|

20 |

|

|

|

|

|

Сети многофазного тока |

|

227 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Какие |

сети |

используются |

для |

передачи |

Воздушные сети |

|

52 |

электроэнергии? |

|

|

|

|

|

||

|

|

Кабельные сети |

|

199 |

|||

|

|

|

|

|

Внутренние сети объектов |

|

87 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Все перечисленные сети |

|

233 |

|

|

|

|

|

|||

Какая сеть требует меньшего расхода |

металла на |

Сеть напряжением 220/127 В |

|

116 |

|||

провода при равной длине и одинаковой передаваемой |

|

|

|

||||

Сеть напряжением 380/220 В |

|

205 |

|||||

мощности? |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Расход металлов на провода |

в |

7 |

||

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

названных выше сетях практически |

|

|

|

|

|

|

|

одинаков |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

§12.2. Провода, кабели, электроизоляционные материалы в сетях напряжением до 1000В

Для прокладки воздушных линий используют различные виды голых проводов.

Стальные однопроволочные провода изготовляют диаметром не более 5 мм. В очень редких случаях применяют медные однопроволочные провода диаметром 5 мм (в районах повышенной влажности, химически загрязненной атмосферы).

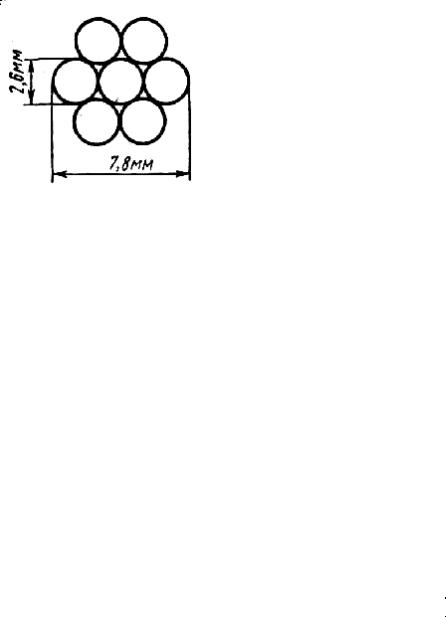

Наибольшее распространение находят многопроволочные провода, которые имеют высокую прочность и гибкость. Их изготовляют из одинаковых проволок, число которых может достигать 37. Диаметр проволок и их число подбирают таким образом, чтобы обеспечить

наибольшую плотность упаковки проволок в проводе. Обычно 6, 11, 18 проволок располагают вокруг одной центральной и слабо закручивают. В качестве примера на рис. 12.3 показано поперечное сечение провода ПС-35.

Рис. 12.3. Поперечное сечение провода ПС-35

Многопроволочные провода бывают стальными, алюминиевыми, сталеалюминиевыми и из биметаллических проволок. Для предохранения от ржавчины стальные провода делают из оцинкованной проволоки, иногда применяют нержавеющую сталь. В сталеалюминиевых проводах часть проволок — стальная, часть — алюминиевая. Этим обеспечивается механическая прочность при повышенной электропроводности. Биметаллические проволоки изготовляют электролитическим способом: стальную жилу покрывают слоем меди или алюминия.

Рассмотрим маркировку голых проводов для воздушных линий.

Медные провода обозначают буквой М, алюминиевые — А, сталеалюминиевые — буквами АС, стальные — ПС.

Однопроволочные провода обозначают буквой О. Цифры, следующие за буквами, указывают диаметр провода в миллиметрах (у однопроволочных проводов) или площадь поперечного сечения в миллиметрах в квадрате (у многопроволочных проводов). Например, ПС05

— провод стальной однопроволочный диаметром 5мм; ПС35 — провод стальной многопроволочный площадью поперечного сечения 35мм2; А25 — провод алюминиевый многопроволочный площадью поперечного сечения 25мм2 и т. д. Допустимые токовые нагрузки проводов при различных условиях приводятся в справочниках. Например, вне помещений при температуре нагрева провода 70°С и температуре окружающей среды 25°С для провода А16 допускается токовая нагрузка 105А, для провода ПС04—30А и т. д.

Для сравнительной характеристики голых проводов различных марок приведем некоторые

выборочные данные: |

|

|

|

Марка провода |

М25 |

А25 |

АС25 |

Удельное активное сопротивление, Ом/км |

0,74 |

1,28 |

1,38 |

Удельная масса провода, кг/км |

221 |

68 |

92 |

Отсюда следует, что при равных площадях поперечного сечения стальной и сталеалюминиевый провода имеют близкие по значению активные сопротивления. Активное сопротивление медного провода примерно в 1,5 раза меньше, однако медь является дорогостоящим материалом и для проводов электрических сетей применяется редко.

Для электропроводки внутри помещений, как правило, используют изолированные провода из меди или алюминия. Изолированные однопроволочные провода имеют большую жесткость и площадь поперечного сечения не выше 10мм2.

Многопроволочные провода изготовляют из луженых медных или алюминиевых жил. Они удобны при монтаже и эксплуатации.

Для прокладки скрытых безопорных линий, а также для канализации электроэнергии, подводимой к подвижным объектам, служат электрические кабели. В кабеле провода двух- или трехфазной линии заключены в прочную герметическую многослойную оболочку, что повышает надежность линий электропередачи. Кабели можно прокладывать под землей и под водой. Подземные кабели — основное средство канализации электроэнергии в крупных городах. Недостаток кабельных линий — их высокая стоимость.

В качестве электроизоляционных материалов используют вулканизированную резину, хлопчатобумажную пряжу, пропитанную специальными составами, промасленную бумагу. В последнее время широкое распространение получили поливинилхлоридные оболочки.

Карточка № 12.2 (270).

Провода, кабели, электроизоляционные материалы в сетях напряжением до 1000 В

В каких проводах высокая прочность совмещается с |

В стальных |

|

|

239 |

|

высокой электропроводимостью? |

|

|

|

|

|

|

В алюминиевых |

|

|

45 |

|

|

|

В сталеалюминневых |

|

|

121 |

Укажите площадь поперечного сечения: |

а) |

а) 4 мм2; б) 50 мм2 |

|

|

82 |

однопроволочного стального провода ПС04; |

б) |

|

|

|

|

а) 4pмм2; б) 50 мм2 |

|

|

154 |

||

многопроволочного сталеалюминиевого провода АС50 |

|

|

|

|

|

а) 4pмм2; б) 6,25p см2 |

|

|

111 |

||

|

|

а) 4 мм5; б) 6,25 p см2 |

|

|

127 |

Какой из проводов прочнее, А25 или АС25? |

|

А25 |

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

АС25 |

|

|

158 |

|

|

Площадь поперечного |

сечения |

и |

41 |

|

|

прочность этих проводов одинаковы |

|

||

|

|

|

|

|

|

Какую линию целесообразно использовать |

для |

Воздушную линию |

из голых |

134 |

|

подвода энергии к электрокомбайну? |

|

проводов |

|

|

|

|

|

Линию из изолированных проводов |

|

75 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Кабельную линию |

|

|

165 |

Укажите материал, который не используется |

для |

Хлопчатобумажная пряжа |

|

106 |

|

изоляции проводов и кабелей |

|

|

|

|

|

|

Вулканизированная резина |

|

141 |

||

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

Пол и винил хлорид |

|

|

100 |

|

|

Слюда |

|

|

172 |

|

|

|

|

|

|

§12.3. Электроснабжение промышленных предприятий

В Советском Союзе в основном закончено создание Единой энергетической системы (ЕЭС

СССР).

Источниками электрической энергии ЕЭС служат тепловые (ТЭС), гидравлические (ГЭС) и атомные (АЭС) электростанции, имеющие общий режим производства энергии. Линии электропередачи, трансформаторные и распределительные устройства обеспечивают совместную работу электростанций и распределение энергии между потребителями.

ЕЭС обладает рядом преимуществ по сравнению с региональными энергосистемами: 1) максимальной надежностью электроснабжения; 2) возможностью маневрирования мощностью; 3) высоким качеством энергии (прежде всего стабильностью напряжения и частоты тока); 4) возможностью максимальной концентрации мощности источников энергии (при этом существенно снижаются затраты на строительство и эксплуатацию электростанций, а также расход топлива на 1 кВт×ч).

Около 2/з всей электроэнергии ЕЭС потребляется промышленностью. Схема электроснабжения промышленных предприятий строится по ступенчатому принципу, число

ступеней зависит от мощности предприятия и схемы размещения отдельных потребителей электроэнергии. На первой ступени напряжение энергосистемы подводится к главной подстанции, где оно от 110—220кВ снижается до 10—6кВ. Сети второй ступени подводят это напряжение к цеховым трансформаторным подстанциям, где оно понижается до напряжения потребителей. Третью ступень составляют сети, распределяющие напряжение цеховой подстанции между отдельными потребителями.

На крупных предприятиях с большим потреблением электроэнергии (химические, металлургические заводы) питание потребителей может осуществляться при напряжении 660В. Большинство предприятий использует трехфазные сети 380/220В. На некоторых (старых) предприятиях применяют систему 220/127В.

В помещениях с повышенной опасностью допустимое напряжение питания потребителей не должно превышать 36В, в особо опасных условиях (котлы, металлические резервуары) — 12В.

По требуемой надежности питания потребители электрической энергии делят на три категории. К первой категории относятся такие потребители, перерыв в снабжении которых

электроэнергией связан с опасностью для людей или влечет за собой большой материальный