- •СОДЕРЖАНИЕ

- •ПРЕДИСЛОВИЕ

- •ВВЕДЕНИЕ

- •ГЛАВА 1. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ

- •§1.1. Определение и изображение электрического поля

- •§ 1.2. Закон кулона. Напряженность электрического поля

- •§ 1.3. Потенциал. Электрическое напряжение

- •§ 1.4. Проводники в электрическом поле. Электростатическая индукция

- •§1.5. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектрика

- •§ 1.6. Электроизоляционные материалы

- •Газообразные диэлектрики.

- •Жидкие диэлектрики.

- •Твердые диэлектрики.

- •Твердеющие диэлектрики.

- •§ 1.7. Электрическая емкость. Плоский конденсатор

- •§ 1.8. Соединение конденсаторов. Энергия электрического поля

- •Параллельное соединение.

- •Последовательное соединение.

- •ГЛАВА 2 .ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

- •§ 2.1. Электрическая цепь

- •§ 2.2. Электрический ток

- •§ 2.3. ЭДС и напряжение

- •§ 2.4. Закон ОМА

- •§ 2.5. Электрическое сопротивление и проводимость

- •§ 2.6. Основные проводниковые материалы и проводниковые изделия

- •§ 2.7. Зависимость сопротивления от температуры

- •§ 2.8. Способы соединения сопротивлений

- •Параллельное соединение.

- •Последовательное соединение.

- •Смешанное соединение.

- •§2.9. Электрическая работа и мощность. Преобразование электрической энергии в тепловую.

- •§ 2.10. Токовая нагрузка проводов и защита их от перегрузок

- •§ 2.11. Потери напряжения в проводах

- •§ 2.12. Два режима работы источника питания

- •§ 2.13. Расчет сложных электрических цепей

- •Метод узловых и контурных уравнений.

- •Метод контурных токов.

- •Метод узлового напряжения.

- •§ 2.14. Нелинейные электрические цепи

- •Последовательное соединение.

- •Параллельное соединение.

- •ГЛАВА 3 ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ

- •§ 3.1. Характеристики магнитного поля

- •§ 3.2. Закон полного тока

- •§ 3.3. Магнитное поле прямолинейного тока

- •§3.4. Магнитное поле кольцевой и цилиндрической катушек.

- •§ 3.5. Намагничивание ферромагнитных материалов

- •§ 3.6. Циклическое перемагничивание

- •§ 3.7. Расчет магнитной цепи

- •Первый закон Кирхгофа.

- •Второй закон Кирхгофа.

- •Закон Ома.

- •§ 3.8. Электрон в магнитном поле

- •§3.9. Проводник с током в магнитном поле. Взаимодействие параллельных проводников с током

- •§ 3.10. Закон электромагнитной индукции

- •§ 3.11. ЭДС индукции в контуре

- •§ 3.12. Принцип Ленца

- •§ 3.13. Преобразование механической энергии в электрическую

- •§ 3.14. Преобразование электрической энергии в механическую

- •§3.15. Потокосцепление и индуктивность катушки

- •§ 3.16. ЭДС самоиндукции. Энергия магнитного поля

- •§ 3.17. ЭДС взаимоиндукции. Вихревые токи

- •ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

- •§4.1. Определение, получение и изображение переменного тока

- •§ 4.2. Параметры переменного тока

- •§ 4.3. Фаза переменного тока. Сдвиг фаз

- •§ 4.4. Изображение синусоидальных величин с помощью векторов

- •§ 4.5. Сложение и вычитание синусоидальных величин

- •§ 4.6. Поверхностный эффект. Активное сопротивление

- •ГЛАВА 5. ОДНОФАЗНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ

- •§ 5.1. Особенность электрических цепей

- •§ 5.2. Цепь с активным сопротивлением

- •Мгновенная мощность.

- •Средняя мощность.

- •§ 5.3. Цепь с индуктивностью

- •Мгновенная мощность.

- •Реактивная мощность.

- •§5.4. Цепь с активным сопротивлением и индуктивностью

- •Мгновенная мощность.

- •Средняя мощность.

- •Реактивная мощность.

- •Полная мощность.

- •§5.5. Цепь с емкостью

- •Мгновенная мощность.

- •Реактивная мощность.

- •§ 5.6. Цепь с активным сопротивлением и емкостью

- •Мгновенная мощность.

- •Средняя мощность.

- •Реактивная мощность.

- •§5.7. Цепь с активным сопротивлением, индуктивностью и емкостью

- •§ 5.8. Резонансный режим работы цепи

- •§ 5.9. Резонанс напряжений

- •§ 5.10. Разветвленная цепь. Метод проводимостей

- •§ 5.11. Резонанс токов

- •§ 5.12. Коэффициент мощности.

- •ГЛАВА 6. ТРЕХФАЗНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ

- •§6.1. Принцип получения трехфазной ЭДС. Основные схемы соединения трехфазных цепей

- •§6.2. Соединение трехфазной цепи звездой. Четырех и трехпроводная цепи

- •§ 6.3. Cоотношения между фазными и линейными напряжениями и токами при симметричной нагрузке в трехфазной цепи, соединенной звездой

- •§6.4. Назначение нулевого провода в четырехпроводной цепи

- •§6.5. Соединение нагрузки треугольником. Векторные диаграммы, соотношения между фазными и линейными токами и напряжениями

- •§6.6. Активная, реактивная и полная мощности трехфазной цепи. коэффициент мощности

- •§ 6.7. Выбор схем соединения осветительной и силовой нагрузок при включении их в трехфазную сеть

- •ГЛАВА 7. ТРАНСФОРМАТОРЫ

- •§7.1. Назначение трансформаторов и их применение

- •§7.2. Устройство трансформатора

- •§7.3. Формула трансформаторной ЭДС

- •§7.4. Принцип действия однофазного трансформатора. Коэффициент трансформации

- •§7.5. Трехфазные трансформаторы

- •§7.6. Aвтотрансформаторы и измерительные трансформаторы

- •§ 7.7. Cварочные трансформаторы

- •ГЛАВА 8. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

- •§8.1. Вращающееся магнитное поле

- •Вращающееся магнитное поле двухфазного тока.

- •Графическое пояснение процесса образования вращающегося магнитного поля.

- •Вращающееся магнитное поле трехфазного тока.

- •§ 8.2. Устройство асинхронного двигателя

- •§ 8.3. Принцип действия асинхронного двигателя. Физические процессы, происходящие при раскручивании ротора

- •§8.4. Скольжение и частота вращения ротора

- •§8.5. Влияние скольжения на ЭДС в обмотке ротора

- •§8.6. Зависимость значения и фазы тока от скольжения и ЭДС ротора

- •§8.7. Вращающий момент асинхронного двигателя

- •§8.8. Влияние активного сопротивления обмотки ротора на форму зависимости вращающего момента от скольжения

- •§ 8.9. Пуск асинхронного двигателя

- •§8.10. Регулирование частоты вращения асинхронного двигателя

- •§8.11. КПД и коэффициент мощности асинхронного двигателя

- •§8.12. Однофазный асинхронный двигатель

- •§8.13. Синхронный генератор

- •§8.14. Синхронный двигатель

- •ГЛАВА 9. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА

- •§9.1. Устройство электрических машин постоянного тока. Обратимость машин

- •§9.2. Принцип работы машины постоянного тока

- •Генератор постоянного тока.

- •Двигатель постоянного тока.

- •§9.3. Понятие об обмотке якоря. Коллектор и его назначение

- •§9.4. ЭДС, индуцируемая в обмотке якоря

- •§9.5. Реакция якоря

- •§9.6. Коммутация и способы ее улучшения. Дополнительные полюсы

- •§9.7. Генераторы постоянного тока независимого возбуждения

- •§ 9.8. Генераторы с самовозбуждением

- •Генератор параллельного возбуждения.

- •Генератор последовательного возбуждения.

- •Генераторы смешанного возбуждения.

- •§9.9. Двигатели постоянного тока независимого и параллельного возбуждения. Вращающий момент

- •§9.10. Механическая и рабочие характеристики двигателей постоянного тока независимого и параллельного возбуждения

- •§9.11. Регулирование частоты вращения двигателей постоянного тока независимого и параллельного возбуждения

- •§9.12. Двигатели постоянного тока последовательного и смешанного возбуждения

- •ГЛАВА 10. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МАГНИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ АВТОМАТИКИ

- •§10.1. Автоматы и автоматика

- •§10.2. Структура системы автоматического регулирования

- •§10.3. Устройства для измерения сигналов в автоматических системах

- •§10.4. Реле

- •§10.5. Магнитные усилители, их назначение и классификация

- •§10.6. Принцип действия дроссельного магнитного усилителя

- •§10.7. Принцип действия трансформаторного магнитного усилителя

- •§10.8. Влияние обратной связи на коэффициент усиления магнитного усилителя

- •§10.9. Дифференциальный магнитный усилитель с обмотками смещения

- •§10.10. Дифференциальный магнитный усилитель с обратной связью

- •§10.11. Магнитный усилитель, собранный по мостовой схеме

- •§10.12. Ферромагнитные стабилизаторы напряжения

- •ГЛАВА 11. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ И ПРИБОРЫ

- •§11.1. Сущность и значение электрических измерений

- •§11.2. Основные единицы электрических и магнитных величин в международной системе единиц

- •§11.3. Производные и кратные единицы

- •§11.4. Основные методы электрических измерении. Погрешности измерительных приборов

- •§11.6. Электроизмерительные приборы непосредственной оценки

- •§11.7. Приборы магнитоэлектрической системы

- •§11.8. Приборы электромагнитной системы

- •§11.9. Приборы электродинамической системы

- •§11.10. Цифровые приборы

- •§11.12. Расширение пределов измерения приборов непосредственной оценки

- •§11.13. Измерение мощности в трехфазных цепях

- •§11.14. Индукционный счетчик электрической энергии. Учет энергии в однофазных и трехфазных цепях

- •§11.15. Измерение сопротивлений

- •§11.16. Измерение сопротивлений с помощью моста постоянного тока

- •§11.17. Магнитоэлектрический осциллограф

- •ГЛАВА 12. ПЕРЕДАЧА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

- •§12.1. Назначение и классификация электрических сетей, их устройство и графическое изображение

- •§12.2. Провода, кабели, электроизоляционные материалы в сетях напряжением до 1000В

- •§12.3. Электроснабжение промышленных предприятий

- •§12.4. Падение и потеря напряжения в линиях электроснабжения

- •§12.5. Расчет проводов по допустимой потере напряжения в линиях постоянного, однофазного и трехфазного тока

- •§12.6. Сопоставление двухпроводной однофазной системы передачи энергии с трехфазными системами по расходу цветного металла

- •§12.7. Расчет проводов по допустимому нагреву

- •§12.8. Плавкие предохранители

- •§12.9. Выбор плавких вставок

- •§12.10. Выбор площади сечения проводов в зависимости от установленных предохранителей

- •§12.11. Действие электрического тока на организм человека. Понятие о напряжении прикосновения. допустимые значения напряжения прикосновения

- •§12.12. Защитное заземление трехпроводных цепей трехфазного тока

- •§12.13. Защитное заземление четырехпроводных цепей трехфазного тока

- •§12.14. Устройство и простейший расчет заземлителей

- •ГЛАВА 13. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА

- •§13.1. Понятие об электроприводе

- •§13.2. Нагревание и охлаждение электродвигателей

- •§13.3. Режимы работы электродвигателей. Выбор мощности

- •Длительный режим.

- •Кратковременный режим.

- •§13.4. Релейно-контакторное управление электродвигателями

- •Назначение релейно-контакторного управления.

- •Изображение схем релейно-контакторного управления.

- •Схема управления и защиты асинхронного двигателя с помощью реверсивного магнитного пускателя.

- •Схема автоматического пуска асинхронного двигателя с контактными кольцами.

- •§14.1. Общие сведения

- •§ 14.2. Электронная эмиссия

- •§14.3. Катоды электронных ламп

- •§14.4. Движение электронов в электрическом и магнитном полях

- •§14.5. Диоды

- •Параметры диодов.

- •Типы ламповых баллонов и система обозначений электронных ламп.

- •§14.6. Триоды

- •Устройство и принцип работы.

- •Характеристики триодов.

- •Параметры триодов.

- •Понятие о динамическом режиме работы триода.

- •Недостатки триода.

- •§14.7. Тетроды

- •§14.8. Пентоды. Лучевые тетроды

- •§14.9. Многоэлектродные и комбинированные лампы

- •ГЛАВА 15. ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ ПРИБОРЫ

- •§15.1. Основные разновидности электрических разрядов в газе

- •§ 15.2. Газотрон

- •§ 15.3. Тиратрон

- •§15.4. Стабилитрон

- •§15.5. Газосветные сигнальные лампы и индикаторы

- •§15.6. Условные обозначения и маркировка газоразрядных приборов

- •ГЛАВА 16. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ

- •§16.1. Атомы

- •§16.2. Энергетические уровни и зоны

- •§16.3. Проводники, изоляторы и полупроводники

- •§16.4. Электропроводность полупроводников

- •§16.5. Электронно-дырочный переход

- •§16.6. Полупроводниковые диоды

- •§16.7. Биполярный транзистор

- •§16.8. Полевые транзисторы

- •№ 16.9. Тиристоры

- •§16.10. Области применения транзисторов и тиристоров

- •ГЛАВА 17. ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ

- •§17.1. Основные понятия и определения

- •§17.2. Электронные фотоэлементы с внешним фотоэффектом

- •§17.3. Фотоэлектронные умножители

- •§17.4. Фоторезисторы

- •§ 17.5. Фотодиоды

- •§17.6. Фототранзисторы

- •ГЛАВА 18ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ

- •§18.1. Основные сведения о выпрямителях

- •§18.2. Однополупериодный выпрямитель

- •§18.3. Двухполупериодный выпрямитель

- •§18.4. Трехфазный выпрямитель

- •§18.5. Выпрямитель на тиристоре. Стабилизатор напряжения

- •§18.6. Сглаживающие фильтры. выпрямление с умножением напряжения

- •§19.1. Общие сведения

- •Классификация усилителей.

- •Основные технические характеристики усилителей.

- •§19.2. Предварительный каскад УНЧ

- •§19.3. Выходной каскад УНЧ

- •§19.4. Обратная связь в усилителях

- •§19.5. Межкаскадные связи. усилители постоянного тока

- •§19.6. Импульсные и избирательные усилители

- •ГЛАВА 20. ЭЛЕКТРОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

- •§20.1. Общие сведения

- •§20.2. Транзисторный автогенератор типа

- •§20.3. Транзисторный автогенератор типа

- •§20.4. Генераторы линейно изменяющегося напряжения

- •§20.5. Мультивибратор

- •§20.6. Электронно-лучевые трубки

- •ЭЛТ с электростатическим управлением.

- •ЭЛТ с электромагнитным управлением.

- •§20.7. Электронный осциллограф

- •§20.8. Аналоговый электронный вольтметр

- •§20.9. Цифровой электронный вольтметр

- •§21.1. Общие сведения

- •§21.2. Гибридные интегральные микросхемы

- •§21.3. толстопленочные микросхемы

- •§21.4. Тонкопленочные микросхемы

- •§21.5. Фотолитография

- •§21.6. Полупроводниковые интегральные микросхемы

- •§21.7. Планарно-эпитаксиальная технология изготовления ИМС

- •§21.8. Элементы полупроводниковых микросхем и их соединение

- •§21.9. Применение интегральных микросхем

- •ГЛАВА 22. ЦИФРОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ. МИКРОПРОЦЕССОРЫ И МИКРОЭВМ

- •§22.1. Системы счисления

- •§22.2. Перевод чисел из одной системы в другую

- •§22.3. Арифметические операции с двоичными числами

- •§22.4. Структурная схема цифровой электронной вычислительной машины

- •§22.5. Принцип действия ЦЭВМ

- •§22.6. Триггеры

- •§22.7. Логические элементы

- •§22.8. Счетчики импульсов

- •§22.9. Регистры

- •§22.10. Сумматор

- •§22.11. Арифметическое устройство

- •§22.12. Оперативное запоминающее устройство

- •§22.13. Внешние запоминающие устройства

- •§22.14. Устройство управления

- •§22.15. Устройство ввода информации

- •§22.17. Понятие о программировании

- •§22.18. Технические характеристики и применение ЦЭВМ

- •§22.19. Микропроцессоры

- •§22.20. Микрокалькуляторы

- •§22.21. Микроэвм

- •§22.22. Робототехника

- •КОНСУЛЬТАЦИИ

- •Консультации к главе 1

- •Консультации к главе 2

- •Консультации к главе 3

- •Консультации к главе 4

- •Консультации к главе 5

- •Консультации к главе 6

- •Консультации к главе 7

- •Консультации к главе 8

- •Консультации к главе 9

- •Консультации к главе 10

- •Консультации к главе 11

- •Консультации к главе 12

- •Консультации к главе 13

- •Консультации к главе 14

- •Консультации к главе 15

- •Консультации к главе 16

- •Консультации к главе 17

- •Консультации к главе 18

- •Консультации к главе 19

- •Консультации к главе 20

- •Консультации к главе 21

- •Консультации к главе 22

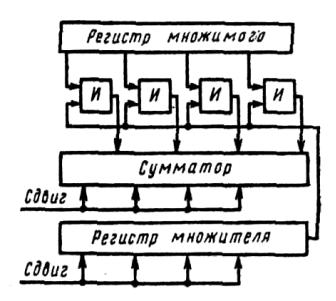

Рис. 22.14. Принципиальная схема устройства

умножения четырехразрядных двоичных чисел

Если в схему ввести преобразователь кодов и производить не сложение, а вычитание частичных произведений (сложение в дополнительном коде), то можно получить схему деления двоичных чисел.

Карточка № 22.11 (203)

Арифметическое устройство

Какие операции выполняет арифметическое |

Умножение |

|

|

212 |

||

устройство? |

|

|

|

|

|

|

Логическое сложение |

|

|

272 |

|||

|

|

|

||||

|

Сдвиг разрядов двоичного числа |

|

252 |

|||

|

|

|

|

|

||

|

Все перечисленные |

|

|

152 |

||

Как изменяется точность вычислений с увеличением |

Увеличивается |

|

|

232 |

||

количества триггеров в регистрах и сумматорах? |

|

|

|

|

|

|

Точность вычислений не зависит от |

192 |

|||||

|

||||||

|

количества триггеров |

|

|

|

||

|

|

|

|

|

||

Перечислите все элементы нормализованной записи |

Мантисса, порядок |

|

|

173 |

||

числа |

|

|

|

|

|

|

Знак числа, мантисса, знак порядка, |

172 |

|||||

|

||||||

|

порядок |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

Знак мантиссы, мантисса, |

знак |

13 |

|||

|

порядка, порядок |

|

|

|

||

|

|

|

|

|||

|

Знак числа, мантисса, порядок |

|

93 |

|||

|

|

|

|

|

||

Для чего применяется нормализованная запись |

Для |

уменьшения |

количества |

33 |

||

чисел? |

разрядов |

|

|

|

|

|

|

Для |

уменьшения |

количества |

73 |

||

|

значащих разрядов |

|

|

|

||

|

|

|

|

|

||

|

Для |

повышения |

точности |

53 |

||

|

вычислений |

|

|

|

||

Можно ли деление чисел заменить сложением? |

Нельзя |

|

|

|

113 |

|

|

|

|

||||

|

Можно, если складывать сдвинутые |

133 |

||||

|

разряды |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

Можно, если складывать сдвинутые |

153 |

||||

|

разряды в дополнительном коде |

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

§22.12. Оперативное запоминающее устройство

Для запоминания чисел, используемых непосредственно в арифметическом устройстве, служат регистры, каждый из которых рассчитан на одно двоичное число.

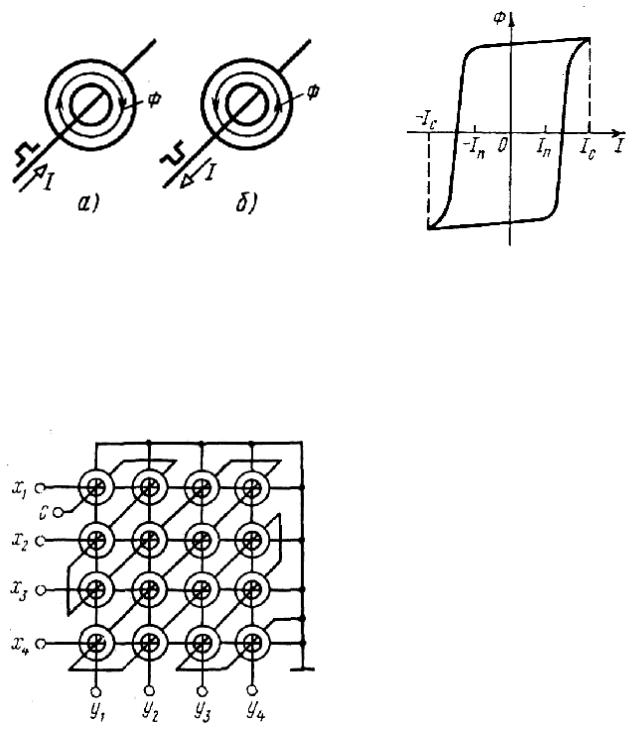

Для хранения большого количества чисел, время выбора которых измеряется микросекундами, применяют ОЗУ. Основу конструкции современных ОЗУ составляют ферритовые кольца (диаметром 1—2 мм), пронизанные проводами (рис. 22.15). Пропуская через провод импульсы тока, можно намагничивать кольца в прямом (например, по часовой стрелке) (а) или в обратном (б) направлениях. Кольцо, намагниченное в одном направлении, хранит информационную единицу, в другом — нуль.

Рис. 22.16. Кривая перемагничивания ферритового кольца Рис. 22.15. Запись числа в ферритовом кольце: а—1; б—0

ОЗУ

Для того чтобы устранить влияние помех и получить хорошо сформированные импульсы при считывании записанной информации, ферритовое кольцо должно иметь кривую перемагничивания, близкую к прямоугольной (рис. 22.16). Видно, что случайный ток помехи в пределах от —Iп до +Iп не приводит к изменению направления магнитного потока в сердечнике и почти не влияет на значение Ф. В настоящее время ферромагнитные материалы получают-с практически прямоугольной петлей гистерезиса. Влияние помех на работу ОЗУ уменьшают за счет схемных решений. Например, для записи одного разряда («0» или «1») можно использовать два кольца, включенных соответствующим образом.

Рис. 22.17. Схема ферритовой матрицы

Упрощенная схема ферритовой матрицы для запоминания и воспроизведения 16 одноразрядных двоичных чисел представлена на рис. 22.17. По каждой из шин х1, х2, х3, х4 и у1, у2, у3, у4 можно подавать импульсы тока Iс/2, где Iс — ток срабатывания (перемагничивания) ферритового кольца.

Предположим, что по адресу х2у4 надо записать «1», а по адресу х4у1 — «0». Тогда на шины х2 и у4 одновременно подают импульсы тока Iс/2. Этого тока недостаточно для перемагничивания кольца, поэтому только одно из них, в котором шины х2 и y4 пересекаются, а импульсы тока действуют одновременно, намагнитится в прямом направлении и будет хранить «1». Если на шины х4 и у1 одновременно подать отрицательные импульсы тока (—Iс/2), срабатывает только

одно колечко на пересечении шин х4 и у1, которое намагнитится в обратном направлении и будет хранить информационный «0». Аналогичным образом записывают числа и в другие ячейки матрицы.

Таким образом, каждое колечко имеет свой адрес, состоящий из двух чисел (х и у), и хранит одно число («0» или «1»).

Для считывания числа, записанного по какому-либо адресу, например х2у2, на шины x2 и у2 одновременно подают отрицательные импульсы тока (—Iс/2). Очевидно, эти импульсы не смогут изменить состояние ни одного из колец, кроме того, которое находится на пересечении шин. Если в этом кольце записан «0», то его состояние не изменится, так как импульсы тока создадут магнитный поток, совпадающий по направлению с магнитным потоком кольца. При этом напряжение на клемме «С» считывающей шины равно нулю. Если в кольце х2у2 записана «I», то при одновременном действии двух импульсов тока кольцо перемагнитится, а его магнитный поток изменится от (+Ф) до (—Ф). В соответствии с законом электромагнитной индукции изменяющийся магнитный поток наведет в считывающей шине ЭДС, в результате чего на клемме «С» появится импульс напряжения (тока). В рассматриваемом случае записанная информация при считывании стирается. В ЭВМ используют также устройства с регенерацией считанной информации.

Количество запоминаемых чисел определяется количеством ферритовых колец в матрице. Так как их адреса записывают в виде двоичных чисел, то количество колец равно 2n, где п=1, 2, 3,... .

Матрицу, изображенную на рис. 22.17, можно использовать для записи одноразрядных чисел. Для записи и считывания многоразрядных чисел в параллельном коде необходима своя матрица для каждого разряда. Например, при 45-разрядной сетке необходимо 45 матриц, образующих блок (куб). Количество чисел, которое можно записать в таком кубе, х2max=у2max. В универсальных машинах предусмотрена установка не одного, а нескольких кубов. Меняя количество включенных кубов, можно менять объем памяти ОЗУ.

Карточка № 22.12 (176).

Оперативное запоминающее устройство

Почему объем памяти ОЗУ ограничен десятками |

Хранить большее количество чисел нет |

213 |

|||||

тысяч чисел? |

|

|

необходимости |

|

|

|

|

|

|

|

Чтобы |

сохранить |

малое |

время |

273 |

|

|

|

обращения |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

Чтобы повысить надежность хранения |

253 |

|||

|

|

|

чисел |

|

|

|

|

|

|

|

|||||

Почему ферритовые кольца ОЗУ должны иметь |

Чтобы уменьшить время обращения |

233 |

|||||

прямоугольную |

характеристику |

|

|

||||

Чтобы обеспечить надежное хранение |

193 |

||||||

перемагничивания? |

|

|

чисел |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

Чтобы увеличить объем памяти |

|

14 |

||

|

|

|

|

|

|

||

Укажите значение импульсов тока I на шинах |

I=Iс/2 |

|

|

|

94 |

||

ферритовой матрицы, при котором невозможна |

|

|

|

|

|

||

I>Iс/2 |

|

|

|

34 |

|||

запись числа по его адресу. |

|

|

|

|

|

|

|

|

I<Iс/2 |

|

|

|

74 |

||

|

|

|

|

|

|

||

Укажите значение импульсов тока Iс на шинах |

Iс>I>Iс/2 |

|

|

|

54 |

||

ферритовой матрицы, |

при котором возможно |

|

|

|

|

|

|

Iс<Iс/2 |

|

|

|

114 |

|||

считывание числа по его адресу |

|

|

|

|

|

|

|

|

Только I=Iс/2 |

|

|

134 |

|||

|

|

|

|

|

|||

Сколько ферритовых |

колец необходимо |

для |

1000 |

|

|

|

154 |

записи тысячи шестнадцатиразрядных чисел? |

|

|

|

|

|

|

|

16 |

|

|

|

174 |

|||

|

|

|

16000 |

|

|

|

194 |

§22.13. Внешние запоминающие устройства

Чем сложнее и разнообразнее задачи, решаемые вычислительной машиной, тем большим количеством чисел она должна оперировать. В современных универсальных ЦЭВМ память рассчитана на хранение и воспроизведение десятков и сотен миллионов чисел.

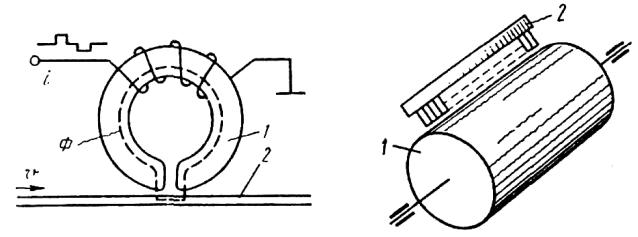

Накопители таких больших объемов информации на ферритовых кольцах становятся громоздкими и дорогостоящими. Поэтому накопители строят на магнитных лентах, барабанах или дисках, которые позволяют хранить большое количество чисел, но имеют сравнительно малую скорость выборки нужного числа. Время считывания числа по его адресу (время обращения) у таких устройств лежит в пределах от сотых долей до сотен секунд.

Принцип записи информации на движущийся носитель (например, магнитную ленту) поясняется рис. 22.18. Записывающая головка, основу которой составляет сердечник из магнитомягкого материала с обмоткой, крепится неподвижно. Сердечник имеет воздушный зазор, примыкая к которому движется лента с линейной скоростью v. Через обмотку сердечника пропускают импульсы тока, создающие магнитный поток Ф, который замыкается через магнитный слой ленты, обладающий большой коэрцитивной силой. Положительные импульсы тока намагничивают ленту в одном направлении, отрицательные — в другом. Намагниченные участки ленты хранят двоичную информацию неограниченно долго. При считывании информации обмотка магнитной головки подключается к усилителю, на выходе которого появляются импульсы ЭДС, индуцируемой переменным магнитным потоком, создаваемым в сердечнике намагниченными участками движущейся ленты.

На одном миллиметре длины ленты может быть размещено несколько десятков единиц двоичной информации. Допустимая плотность записи тем выше, чем меньше воздушный зазор между магнитной головкой и носителем информации. Наибольшая плотность достигается, когда носитель касается головки, однако это не всегда целесообразно, так как снижает срок службы головки и носителя.

Рис. 22.18. Схема магнитной записи информации на |

Рис. 22.19. Схема накопителя на магнитном барабане: 1 |

движущийся магнитный носитель: 1 — сердечник |

— барабан; 2— обойма с головками для записи и |

магнитной головки; 2 — магнитная лента |

считывания информации |

Принцип действия запоминающего устройства (накопителя информации) на магнитном барабане показан на рис. 22.19. Магнитный цилиндр приводится во вращение электродвигателем. Частота вращения, достигающая нескольких тысяч оборотов в минуту, поддерживается постоянной. Вдоль образующих цилиндра устанавливается обойма с магнитными головками. Количество головок равно количеству разрядов принятой в машине разрядовой сетки (двоичного числа). Кроме того, одна головка используется для записи и считывания адреса числа. С помощью

этой головки на крайнюю дорожку барабана записывают синхронизирующую последовательность единиц. Затем головку переводят в режим считывания и через усилитель подключают к счетчику импульсов. Показания счетчика сбрасываются с началом каждого следующего оборота барабана. В результате его показания всегда равны номеру (адресу) образующей цилиндра (двоичного числа), на которой в каждый момент времени находится обойма с магнитными головками.

Емкость памяти на магнитном барабане составляет сотни тысяч двоичных чисел, а время обращения — сотые доли секунды. В комплект универсальной вычислительной машины включают несколько магнитных барабанов, характеристики которых (средние значения емкости и быстродействия) позволяют использовать их в качестве буферных средств между памятью на магнитных лентах и памятью на ферритовых кольцах. По команде устройства управления в

необходимый момент времени тот или иной массив информации с магнитных лент переписывают на магнитный барабан, откуда он может быть впоследствии сравнительно быстро подан в ОЗУ. В последнее время для той же цели широко применяют магнитные диски. Несколько дисков