- •Глава 1 регулирующие системы организма и их взаимодействие

- •1.1. Нервный механизм регуляции

- •1.1.1. Виды влияний нервной системы и механизмы их реализации

- •1.1.2. Симпатическая нервная система

- •1.1.3. Парасимпатическая нервная система

- •1.1.4. Регуляция функции синапсов

- •1.1.6. Сенсорные рецепторы

- •1.17. Развитие концепции рефлекса. Нервизм и нервный центр

- •1.2. Гормональная регуляция

- •1.3. Регуляция с помощью метаболитов и тканевых гормонов. Миогенный механизм регуляции

- •1.4. Единство и особенности регуляторных механизмов.Функции гематоэнцефалического барьера

- •1.5. Системный принцип регуляции

- •1.5.1. Структура функциональных систем и мультипараметрический принцип их взаимодействия

- •1.5.2. Системогенез

- •1.6. Типы регуляции функций организма и их надежность

- •1.7. Гомеостазис

- •1.7.1. Понятия

- •1.7.2. Надежность физиологических систем, обеспечивающих гомеостазис

- •1.8. Соотношение структуры и функции

- •Глава 2

- •2.2. Функции нейронов

- •2.3. Функции органелл нейрона

- •2.4. Функциональные структуры клеточной мембраны

- •2.5. Функции клеточной мембраны нейрона

- •2.6. Механизмы транспорта веществ через клеточную мембрану нейрона

- •2.6.1. Классификация транспорта веществ и его значение

- •2.6.2. Первичный транспорт

- •2.6.4. Ионные каналы

- •2.6.5. Основные свойства нервной клетки

- •Глава 3 возбудимость и возбуждение нейронов цнс

- •3.1. Созревание цнс в онтогенезе

- •3.1.1. Закладка нервной системы

- •3.1.2. Развитие спинного мозга и спинномозговых ганглиев

- •3.1.3. Развитие продолговатого, заднего, среднего и промежуточного мозга

- •3.1.4. Развитие конечного мозга

- •3.2. Открытие «животного электричества» и его сущность

- •3.3. Мембранный потенциал покоя

- •3.3.1. Общая характеристика и непосредственная причина формирования

- •3.3.2. Роль проницаемости клеточной мембраны и ее поверхностных зарядов

- •3.3.3. Роль ионных насосов в формировании пп

- •3.4. Мембранный потенциал действия

- •3.5. Исследование ионных токов. Запас ионов в клетке

- •3.6. Локальный потенциал. Оценка проницаемости клеточной мембраны

- •3.7. Изменения возбудимости клетки во время ее возбуждения. Лабильность

- •3.8. Оценка возбудимости ткани и клетки (законы раздражения)

- •Глава 4 взаимодействие нейронов цнс

- •4.1. Проведение возбуждения по нервным волокнам

- •4.2. Особенности физиологии нервов детей

- •4.3. Физиология синапсов цнс

- •4.3.1. Структурно-функциональная характеристика синапсов

- •4.3.2. Механизм передачи сигнала в химических синапсах

- •4.3.3. Особенности проведения возбуждения в химических синапсах

- •4.3.4. Электрические синапсы цнс

- •4.4. Медиаторы и рецепторы цнс

- •4.5. Роль различных элементов нейрона в возникновении возбуждения

- •4.6. Распространение возбуждения в цнс

- •4.7. Свойства нервных центров

- •4.8. Торможение в цнс

- •4.8.2. Пресинаптическое торможение. Роль различных видов торможения

- •4.9. Координационная деятельность цнс

- •4.10. Интегрирующая роль нервной системы

- •Глава 5

- •5.1.2. Неонатальный период

- •5.1.3. Грудной возраст и другие возрастные периоды

- •5.2. Физиология спинного мозга

- •5.2.1. Структурно-функциональная характеристика

- •5.2.4. Механизм шагательного рефлекса

- •5.2.5. Регуляция тонуса мышц

- •5.3. Двигательные системы ствола мозга

- •А. В стволе мозга находятся ядра ш-хп пар черепных нервов.

- •5.4. Функции ретикулярной формации

- •5.5. Системы связей ствола мозга

- •5.6. Мозжечок

- •5.7. Промежуточный мозг

- •5.8. Базальные ганглии

- •5.9. Лимбическая система

- •5.10. Функции коры большого мозга 5.10.1. Структурно-функциональная организация коры

- •5.10.2. Локализация функций в коре большого мозга

- •5.10.3. Ассоциативные области коры

- •5.11. Нейрофизиологические

- •Глава 6 высшая нервная деятельность

- •6.1. Понятие о высшей нервной деятельности. Развитие представлений о высшей нервной деятельности

- •6.2. Методы исследования высшей нервной деятельности. Электроэнцефалограмма детей

- •6.4. Созревание условных рефлексов в онтогенезе и их характеристика

- •6.4.1. Созревание условных рефлексов в раннем онтогенезе

- •6.4.2. Характеристика условных рефлексов

- •6.5. Механизм образования условных рефлексов

- •6.6. Память*

- •6.6.1. Общая характеристика

- •6.6.2. Мгновенная и кратковременная память

- •6.6.3. Долговременная память

- •6.6.4. Роль отдельных структур мозга в формировании памяти

- •6.6.5. Нарушения памяти

- •6.7. Формы научения

- •6.8. Торможение условных рефлексов

- •6..9. Учение о типах высшей нервной деятельности

- •6.9.1. Характеристика основных типов внд животных и человека и методов их определения

- •Неуравновешенный (холерик)

- •6.9.2. Типологические варианты личности детей

- •6.9.3. Особенности внд подростков (свойства нервной системы)

- •6.9.4. Основные положения по формированию типологических особенностей внд детей

- •6.9.5. Развитие свойств нервных процессов и влияние на них генотипа и среды

- •6.9.6. Роль генотипа и среды в формировании личности

- •6.10. Анализаторы и приспособительное поведение организма

- •6.10.1. Структурно-функциональная характеристика и роль анализаторов, регуляция их деятельности

- •6.10.2. Свойства анализаторов и приспособление организма к окружающей среде

- •6.10.3. Кодирование информации в анализаторах

- •6.11. Формы психической деятельности

- •6.12. Эмоции (чувства) и их развитие в онтогенезе

- •6.13. Электрофизиологические корреляты психической деятельности детей

- •6.13.1. Психическая деятельность и электроэнцефалограмма

- •6.13.2. Психическая деятельность и вызванные потенциалы

- •6.14. Особенности когнитивных процессов

- •6.15.1. Деятельность и мышление человека. Нарушения мышления у детей

- •6.15.2. Вторая сигнальная система. Этапы развития познавательной способности у детей

- •6.15.3. Открытие центров речи. Восприятие и воспроизведение речи

- •6.15.4. Развитие речи и пластичность речевой функции в онтогенезе

- •6.15.6. Латерализация функций

- •6.15.7. Социально детерминированное сознание*

- •6.15.8. Осознаваемая и подсознательная деятельность мозга

- •6.16. Гнозис и праксис и их нарушения

- •6.17. Бодрствование и сон. Сновидения

- •6; 17.1. Сон и сновидения, оценка глубины сна, значение сна

- •6.17.2. Механизмы бодрствования и сна

- •6.18. Принципы организации поведенческих реакций

- •6.19. Этапы формирования внд у детей

- •Глава 1. Регулирующие системы организма и их взаимодействие 6

- •Глава 2. Основы жизнедеятельности нейронов 65

- •Глава 3. Возбудимость и возбуждение нейронов цнс 94

- •Глава 4. Взаимодействие нейронов цнс 134

- •Глава 5. Структуры и функции отделов мозга (иерархия

- •Глава 6. Высшая нервная деятельность 240

- •Смирнов Виктор Михайлович Нейрофизиология и высшая нервная деятельность детей и подростков Учебное пособие

- •105043, Москва, ул. 8-я Парковая, 25.

6.12. Эмоции (чувства) и их развитие в онтогенезе

Эмоции - реакции организма на действие внешних или внутренних раздражителей, сопровождаемые ярко выраженными переживаниями (от лат. emoveo, emovere - потрясать, волновать). Это одна из форм психической деятельности. В качестве внутренних раздражителей выступают патологические процессы (заболевания внутренних органов). Внешние раздражители - это неприятные или, напротив, приятные ситуации, болевые воздействия и т.д.

Эмоции новорожденного отрицательны по своему характеру, однообразны (крик) и всегда рациональны, поэтому служат надежным сигналом любого неблагополучия (мокрые пеленки, голод, болевые ощущения) и прекращаются с устранением причины, вызвавшей их. Однако уже в первые дни жизни при приближении взрослого человека у ребенка повышается двигательная активность и усиливаются сосательные движения - реакция общего оживления, предвосхищающая кормление. На 2-3-й нед жизни в процессе кормления ребенок внимательно рассматривает лицо матери, грудь, ее руки.

Если у новорожденного ребенка эмоциональные реакции, как уже отмечалось, являются отрицательными и всегда рациональными, то у ребенка грудного возраста возникают и отрицательные, и положительные эмоции. В частности, на 2-м мес жизни у ребенка формируется улыбка, в первую очередь как реакция на лицо матери, на 3-м мес к улыбке присоединяются смех и общее двигательное оживление со вскидыванием ручек, перебиранием ножек, радостными возгласами. Ребенок реагирует комплексом оживления не только на лицо человека, но и на вид ванночки с водой, приготовление к кормлению.

A. Классификация эмоций. Имеется несколько критериев, ле- жащих в основе классификации эмоций. Во-первых, выделяют стенические и астенические эмоции. Стенические эмоции выра- жаются в повышении жизнедеятельности - физическом, духов- ном подъеме; астенические эмоции проявляются в угнетении жизнедеятельности, уменьшении духовных и физических сил. Во-вторых, эмоции могут быть положительными и отрицатель- ными. Положительные эмоции обычно сопровождаются актива- цией деятельности человека и направлены на сохранение и уси- ление этого состояния. Отрицательные стенические эмоции на- правлены на устранение неблагоприятных воздействий на организм. Отрицательные астенические эмоции (ужас, тоска) возникают при значительном недостатке ресурсов для решения задачи даже в случае максимальной мобилизации сил организ- ма. Основные эмоции - это радость, интерес, удивление, горе, отвращение, гнев, презрение, страх, вина, стыд.

Б. Состояние организма во время эмоций сопровождается значительными изменениями функций внутренних органов и систем организма, возможны двигательные реакции. Эмоции вовлекают в усиленную деятельность лишь те системы организма, которые обеспечивают лучшее взаимодействие его с окружающей средой. Характер внешних (поведенческих) реакций или изменения интенсивности деятельности внутренних органов зависят от ситуации, вызвавшей эмоцию. Например, стеническая отрицательная эмоция обычно сопровождается возбуждением ЦНС, выбросом в кровь катехоламинов, ведущих к активации (мобилизации) ряда систем организма - усилению деятельности сердечнососудистой системы, дыхания, повышению тонуса мышц, двигательной активности. Деятельность желудочно-кишечного тракта при этом, как правило, угнетается. Внешние проявления эмоций могут быть подавлены усилием воли, внутренние обычно не контролируются.

B. Основными структурами, ответственными за проявления эмо- циональных реакций, являются элементы лимбической системы, лобные и височные доли. К корковым областям лимбиче- ской системы относятся гиппокамп (аммонов рог, зубчатая извили- на, субикулум), парагиппокампова извилина, поясная извилина и фи- логенетически старая структура обонятельного мозга (обоня- тельные луковицы, обонятельные бугорки и области коры, распо- ложенные над миндалиной). Многие авторы относят к лимбиче- ской системе также орбитофронтальные, островковые и частично височные доли коры. Кпод корковым структурам в лим- бической системе относятся миндалина, септальные ядра и переднее таламическое ядро. Многие исследователи причисляют к лимбиче-ской системе преоптическую область, гипоталамус и мамиллярные тела (рис. 6.12; см. рис. 5.10).

Афферентные и эфферентные связи структур лимбической системы как между собой, так и с другими отделами головного мозга чрезвычайно разнообразны. Наиболее выражены мощные реципрокные связи между лимбической системой и гипоталамусом. Гипоталамус и мамиллярные тела соединены с гиппокам-пом и септальной областью посредством свода. Через гипоталамус и мамиллярные тела лимбическая система соединена со средним мозгом (лимбической областью среднего мозга).

Д ля

лимбической системы очень характерны

многочисленные цепи возбуждения. Лобная

кора реагирует на активность лимби-ческих

механизмов и видоизменяет ее. Поражение

лобных долей сопровождается эмоциональной

тупостью и растормаживанием биологических

реакций.

ля

лимбической системы очень характерны

многочисленные цепи возбуждения. Лобная

кора реагирует на активность лимби-ческих

механизмов и видоизменяет ее. Поражение

лобных долей сопровождается эмоциональной

тупостью и растормаживанием биологических

реакций.

Лимбическая система сообщается с новой корой в области лобной и височной долей. Височные области отвечают главным образом за передачу информации от зрительной, слуховой и соматосенсорной коры к миндалине и гиппокампу.

После двусторонней амигдалэктомии обезьяны утрачивают способность к социальному внутригрупповому поведению. Такие животные не могут дать социальную оценку экстероцептивной информации (особенно зрительной, слуховой и обонятельной), необходимой для группового поведения, а также связать эту информацию с их собственным эмоциональным состоянием (настроением), определяющим их внутригрупповые симпатии или антипатии (т.е. элементарные единицы внутригрупповых взаимоотношений). Амигдалэктомированные обезьяны избегают остальных членов группы и производят впечатление встревоженных и неуверенных в себе животных. Через миндалину приводятся к запуску те эмоциональные поведенческие реакции, которые в прошлом были полезными в аналогичных условиях. При этом миндалина оказывает активирующее и / или ингибирующее влияние на соответствующие гипоталамические механизмы.

Возможно, в развитии и дифференцировке эмоций участвуют все структуры лимбической системы, гипоталамус, лимбическая область среднего мозга и лобные области коры. В пользу этого свидетельствует, например, тот факт, что при органических заболеваниях мозга (опухолях, воспалительных и системных заболеваниях), поражающих вышеописанные структуры, а также при внешних повреждениях этих структур эмоциональное поведение больного часто изменяется.

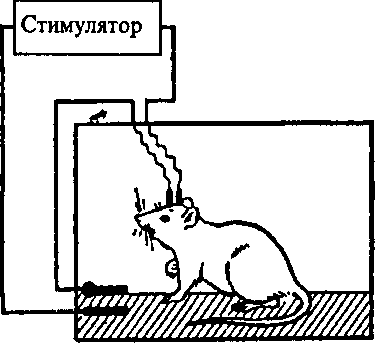

Моноаминергические системы и внутримозговое самораздражение. Если крысе вживить раздражающий электрод в медиальный пучок переднего мозга в области латеральных отделов гипоталамуса, поместить ее в камеру Скиннера и предоставить возможность осуществлять самораздражение, нажимая на рычаг (рис. 6.13), то это самораздражение можно использовать как один из вариантов оперантного научения. При этом внутримоз-говая стимуляция усиливает поведенческие реакции. Это раздражение обладает столь выраженным подкрепляющим действием, что животное обычно предпочитает его всем другим видам поощрения, включая пищу. Крысы и обезьяны с электродами в области срединного пучка переднего мозга осуществляют постоянное самораздражение столь интенсивно, что возникает опасность гибели животного от истощения. Частота нажиманий на рычажок достигает 7000 в час!

Подробное исследование всех структур мозга с применением метода самораздражения показало, что стимуляция практически всей

Рис. 6.13. Опыт с самораздражением через вживленные электроды (схема). а - раздражение не включено; б - электроды замкнуты, раздражение включено

лимбической системы, лобных долей, латеральных областей гипоталамуса и путей от среднего мозга, моста и верхних отделов продолговатого мозга оказывает подкрепляющий эффект. Однако этот эффект наиболее выражен при раздражении медиального пучка переднего мозга, который связывает верхние отделы среднего мозга, гипоталамуса и лимбическую систему (рис. 6.14, а). Существуют также области мозга, раздражение которых приводит не к подкрепляющему эффекту, а к реакции избегания. Таких областей значительно меньше; они располагаются в перивентрикулярных отделах промежуточного и среднего мозга (рис. 6.14, а). Области положительного и отрицательного подкрепления частично перекрываются. Области, раздражение которых приводит к подкреплению или избеганию, получили название «центры» удовольствия и неудовольствия, приближения и избегания или вознаграждения и наказания. Существование подобных центров свидетельствует в пользу гипотезы о том, что положительные и отрицательные эмоции возникают при возбуждении определенных структур головного мозга.

Результаты, полученные в опытах с самораздражением на животных, применимы также к человеку. Когда больному во время нейрохирургической операции дают возможность раздражать собственный мозг, при этом раздражении могут возникать приятные или неприятные ощущения. Больные описывают эти ощущения как удовлетворение, радость, покой и комфорт или, напротив, как уныние, беспокойство, тревогу или страх.

В первых же опытах, проводимых с целью поиска нервных образований, ответственных за положительное подкрепление, было обнаружено, что участки мозга, с которых можно получить самораздражение, почти полностью совпадают с зонами иннервации катехоламинергическими нейронами (см. рис. 6.14). Выраженность подкрепляющего эффекта приблизительно соответствует плотности этой иннервации. Совпадение областей «вознаграждения» и расположения моноаминергических нейронов свидетельствует о том, что катехоламинергические системы либо сами по себе являются зонами, отвечающими за положительное подкрепление, либо синаптически связаны с этими зонами.

У людей довольно часто встречаются различные психические расстройства. Примерно 1% от всего населения земного шара страдает шизофренией, а у 15-30% в тот или иной период жизни наблюдаются различные формы депрессии. Возможно, все эти патологические состояния связаны с нарушениями деятельности высших нервных центров и главным образом лимбической системы.

Лобная кора реагирует на активность лимбических механизмов и видоизменяет ее. Поражение лобных долей сопровождается эмоциональной тупостью и растормаживанием биологических реакций.

Удаление височных долей вызывает устранение страха и агрессии. Полагают, что поясная извилина является главным координатором различных систем мозга, вовлекаемых в формирование эмоций. «Правополушарные» люди имеют сдвиг эмоциональной сферы в отрицательную сторону, а «левополушарные» - в положительную. Люди с поражением правого полушария эмоционально-благодушны, а с поражением левого - тревожны, озабочены.

Г. Причины возникновения эмоций. 1. Биологическая потребность (П.К.Анохин). В основу этой теории эмоций положена концепция функциональной системы: эмоция связана с появлением потребности, которая может сопровождаться отрицательной эмоцией и ее устранением, в результате чего возникает положительная эмоция, т.е. входит в состав афферентного синтеза, а также имеет место в структуре акцептора результата действия (см. раздел 6.13).

2. П.В.Симонов выдвинул потребностно-информационную теорию, согласно которой в основе появления эмоции лежат потребность и информация, необходимая для ее достижения. Для понимания их соотношения он предложил формулу:

Э = - П (И„-Ис),

где

Э - эмоция, ее степень, качество и знак;

П - сила и качество потребности; Ин

- информация о средствах, необходимых

для удовлетворения потребности; Ис

- информация о существующих средствах,

которыми реально располагает субъект.

Если объем информации недостаточен

для удовлетворения потребности,

возникает  отрицательная

эмоция, если достаточен - возникает

положительная эмоция в результате

удовлетворения потребности.

отрицательная

эмоция, если достаточен - возникает

положительная эмоция в результате

удовлетворения потребности.

3. Выдвинуто представление (Г.И.Косицкий) о том, что для достижения цели (удовлетворения потребности) необходимы определенные информация (Ик), энергия (Эн) и время (Вн): если существующая у организма информация (Ис), энергия (Эс) и время (Вс) меньше, возникает состояние напряжения (СН), которое можно выразить эмпирической формулой:

СН = ПД (И„ • э„ • В„ - Ис • Эс • Во),

где Ц - цель (задача, потребность).

Однако в реальной действительности ни одна формула не может включить все возможные причины возникновения отрицательных или положительных эмоций. Так, любое приятное или неприятное сообщение вызывает соответственно положительную или отрицательную эмоцию; болевое воздействие, холод, голод, болезнь также вызывают отрицательные эмоции и т.д.

Д. Значение эмоций. 1. Мобилизация физических и интеллектуальных ресурсов. Эмоция способствует сосредоточению внимания, обостряет мыслительную деятельность и чувствительность анализаторов, облегчает запоминание большего объема информации и на более длительный срок повышает спортивные достижения и т.п.

Коммуникативная роль эмоции реализуется с помощью мимических и пантомимических движений, позволяющих человеку передавать свои переживания другим людям, сообщать им о своем отношении к объектам, явлениям.

Положительные эмоции оказывают благотворное влияние на состояние здоровья человека. Н. И. Пирогов заметил, что солдаты побеждающей армии выздоравливают быстрее. И.П.Павлов отмечал, что положительная эмоция делает человека здоровым, отрицательная - разрушает организм. «Прибытие в город паяца для здоровья жителей важнее, чем 10 мулов, нагруженных лекарствами» (Т.Сиденгейм, англ. врач, XVII в.). Однако врач должен помнить, что для здоровья человека сильные отрицательные эмоции (тоска, страх, гнев и др.) опасны, особенно при частых повторениях или достаточной продолжительности.

Для предупреждения отрицательных последствий эмоционального стресса важное значение имеют физические упражнения, особенно интенсивные (езда на велосипеде, гребля, бег и др.). Такое же антистрессорное значение имеет любая деятельность, вызывающая возникновение положительных эмоций (любимая работа, увлечение), которые разрушают отрицательные эмоциональные возбуждения и препятствуют их суммации. Большое значение придается не подавлению отрицательных эмоций, а умению не позволять им возникнуть в определенной обстановке.

Эмоции сопровождаются, как правило, изменениями электрофизиологической активности мозга.

«Вознаграждение»

Обонятельная Кора Мозолистое тело