- •Глава 1 регулирующие системы организма и их взаимодействие

- •1.1. Нервный механизм регуляции

- •1.1.1. Виды влияний нервной системы и механизмы их реализации

- •1.1.2. Симпатическая нервная система

- •1.1.3. Парасимпатическая нервная система

- •1.1.4. Регуляция функции синапсов

- •1.1.6. Сенсорные рецепторы

- •1.17. Развитие концепции рефлекса. Нервизм и нервный центр

- •1.2. Гормональная регуляция

- •1.3. Регуляция с помощью метаболитов и тканевых гормонов. Миогенный механизм регуляции

- •1.4. Единство и особенности регуляторных механизмов.Функции гематоэнцефалического барьера

- •1.5. Системный принцип регуляции

- •1.5.1. Структура функциональных систем и мультипараметрический принцип их взаимодействия

- •1.5.2. Системогенез

- •1.6. Типы регуляции функций организма и их надежность

- •1.7. Гомеостазис

- •1.7.1. Понятия

- •1.7.2. Надежность физиологических систем, обеспечивающих гомеостазис

- •1.8. Соотношение структуры и функции

- •Глава 2

- •2.2. Функции нейронов

- •2.3. Функции органелл нейрона

- •2.4. Функциональные структуры клеточной мембраны

- •2.5. Функции клеточной мембраны нейрона

- •2.6. Механизмы транспорта веществ через клеточную мембрану нейрона

- •2.6.1. Классификация транспорта веществ и его значение

- •2.6.2. Первичный транспорт

- •2.6.4. Ионные каналы

- •2.6.5. Основные свойства нервной клетки

- •Глава 3 возбудимость и возбуждение нейронов цнс

- •3.1. Созревание цнс в онтогенезе

- •3.1.1. Закладка нервной системы

- •3.1.2. Развитие спинного мозга и спинномозговых ганглиев

- •3.1.3. Развитие продолговатого, заднего, среднего и промежуточного мозга

- •3.1.4. Развитие конечного мозга

- •3.2. Открытие «животного электричества» и его сущность

- •3.3. Мембранный потенциал покоя

- •3.3.1. Общая характеристика и непосредственная причина формирования

- •3.3.2. Роль проницаемости клеточной мембраны и ее поверхностных зарядов

- •3.3.3. Роль ионных насосов в формировании пп

- •3.4. Мембранный потенциал действия

- •3.5. Исследование ионных токов. Запас ионов в клетке

- •3.6. Локальный потенциал. Оценка проницаемости клеточной мембраны

- •3.7. Изменения возбудимости клетки во время ее возбуждения. Лабильность

- •3.8. Оценка возбудимости ткани и клетки (законы раздражения)

- •Глава 4 взаимодействие нейронов цнс

- •4.1. Проведение возбуждения по нервным волокнам

- •4.2. Особенности физиологии нервов детей

- •4.3. Физиология синапсов цнс

- •4.3.1. Структурно-функциональная характеристика синапсов

- •4.3.2. Механизм передачи сигнала в химических синапсах

- •4.3.3. Особенности проведения возбуждения в химических синапсах

- •4.3.4. Электрические синапсы цнс

- •4.4. Медиаторы и рецепторы цнс

- •4.5. Роль различных элементов нейрона в возникновении возбуждения

- •4.6. Распространение возбуждения в цнс

- •4.7. Свойства нервных центров

- •4.8. Торможение в цнс

- •4.8.2. Пресинаптическое торможение. Роль различных видов торможения

- •4.9. Координационная деятельность цнс

- •4.10. Интегрирующая роль нервной системы

- •Глава 5

- •5.1.2. Неонатальный период

- •5.1.3. Грудной возраст и другие возрастные периоды

- •5.2. Физиология спинного мозга

- •5.2.1. Структурно-функциональная характеристика

- •5.2.4. Механизм шагательного рефлекса

- •5.2.5. Регуляция тонуса мышц

- •5.3. Двигательные системы ствола мозга

- •А. В стволе мозга находятся ядра ш-хп пар черепных нервов.

- •5.4. Функции ретикулярной формации

- •5.5. Системы связей ствола мозга

- •5.6. Мозжечок

- •5.7. Промежуточный мозг

- •5.8. Базальные ганглии

- •5.9. Лимбическая система

- •5.10. Функции коры большого мозга 5.10.1. Структурно-функциональная организация коры

- •5.10.2. Локализация функций в коре большого мозга

- •5.10.3. Ассоциативные области коры

- •5.11. Нейрофизиологические

- •Глава 6 высшая нервная деятельность

- •6.1. Понятие о высшей нервной деятельности. Развитие представлений о высшей нервной деятельности

- •6.2. Методы исследования высшей нервной деятельности. Электроэнцефалограмма детей

- •6.4. Созревание условных рефлексов в онтогенезе и их характеристика

- •6.4.1. Созревание условных рефлексов в раннем онтогенезе

- •6.4.2. Характеристика условных рефлексов

- •6.5. Механизм образования условных рефлексов

- •6.6. Память*

- •6.6.1. Общая характеристика

- •6.6.2. Мгновенная и кратковременная память

- •6.6.3. Долговременная память

- •6.6.4. Роль отдельных структур мозга в формировании памяти

- •6.6.5. Нарушения памяти

- •6.7. Формы научения

- •6.8. Торможение условных рефлексов

- •6..9. Учение о типах высшей нервной деятельности

- •6.9.1. Характеристика основных типов внд животных и человека и методов их определения

- •Неуравновешенный (холерик)

- •6.9.2. Типологические варианты личности детей

- •6.9.3. Особенности внд подростков (свойства нервной системы)

- •6.9.4. Основные положения по формированию типологических особенностей внд детей

- •6.9.5. Развитие свойств нервных процессов и влияние на них генотипа и среды

- •6.9.6. Роль генотипа и среды в формировании личности

- •6.10. Анализаторы и приспособительное поведение организма

- •6.10.1. Структурно-функциональная характеристика и роль анализаторов, регуляция их деятельности

- •6.10.2. Свойства анализаторов и приспособление организма к окружающей среде

- •6.10.3. Кодирование информации в анализаторах

- •6.11. Формы психической деятельности

- •6.12. Эмоции (чувства) и их развитие в онтогенезе

- •6.13. Электрофизиологические корреляты психической деятельности детей

- •6.13.1. Психическая деятельность и электроэнцефалограмма

- •6.13.2. Психическая деятельность и вызванные потенциалы

- •6.14. Особенности когнитивных процессов

- •6.15.1. Деятельность и мышление человека. Нарушения мышления у детей

- •6.15.2. Вторая сигнальная система. Этапы развития познавательной способности у детей

- •6.15.3. Открытие центров речи. Восприятие и воспроизведение речи

- •6.15.4. Развитие речи и пластичность речевой функции в онтогенезе

- •6.15.6. Латерализация функций

- •6.15.7. Социально детерминированное сознание*

- •6.15.8. Осознаваемая и подсознательная деятельность мозга

- •6.16. Гнозис и праксис и их нарушения

- •6.17. Бодрствование и сон. Сновидения

- •6; 17.1. Сон и сновидения, оценка глубины сна, значение сна

- •6.17.2. Механизмы бодрствования и сна

- •6.18. Принципы организации поведенческих реакций

- •6.19. Этапы формирования внд у детей

- •Глава 1. Регулирующие системы организма и их взаимодействие 6

- •Глава 2. Основы жизнедеятельности нейронов 65

- •Глава 3. Возбудимость и возбуждение нейронов цнс 94

- •Глава 4. Взаимодействие нейронов цнс 134

- •Глава 5. Структуры и функции отделов мозга (иерархия

- •Глава 6. Высшая нервная деятельность 240

- •Смирнов Виктор Михайлович Нейрофизиология и высшая нервная деятельность детей и подростков Учебное пособие

- •105043, Москва, ул. 8-я Парковая, 25.

6.2. Методы исследования высшей нервной деятельности. Электроэнцефалограмма детей

А. Важнейшим методом изучения ВНД является метод условных рефлексов (механизм их образования см. в разделе 6.5) в сочетании с различными дополнительными исследованиями или воздействиями.

1. Основные правила выработки условных рефлексов следующие:

• неоднократное совпадение во времени действия индифферентного (условного) раздражителя с безусловным;

• условный стимул должен предшествовать безусловному. Следовательно, условный рефлекс образуется на базе безусловного (врожденного) рефлекса.

2. Образованию условных рефлексов способствуют многие факторы (условия):

оптимальное состояние организма (здоровье), и в первую очередь состояние коры больших полушарий;

функциональное состояние нервного центра безусловного рефлекса (для пищевых рефлексов - наличие пищевой потребности);

отсутствие посторонних сигналов как из внешней среды, так и от внутренних органов (кишечник, мочевой пузырь и др.);

оптимальное соотношение силы условного и безусловного раздражителей. Для образования и сохранения условных рефлексов существует определенный диапазон величин под крепления - минимальный (пороговый), оптимальный, максимальный.

Б. Электроэнцефалография - регистрация суммарной электрической активности мозга с поверхности головы. Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) - кривая, зарегистрированная при этом исследовании. Запись ЭЭГ с коры головного мозга называется электро-кортикограммой (ЭКоГ).

1. Происхождение и методика регистрации ЭЭГ. При возбужде нии в нервных клетках ионы перераспределяются, возникает раз ность потенциалов между участками ткани. Она очень мала (миллионные доли вольта), поэтому их регистрация и измерение возможны только при помощи высокочувствительных аппаратов - электроэнцефалографов, усиливающих и записывающих биопотен циалы мозга. В настоящее время применяются многоканальные электроэнцефалографы с перьевой записью. Отведение биотоков производится посредством серебряных и оловянных электродов, укрепляемых на коже различных отделов головы: лобных, височ ных, теменных, затылочных. В анестезиологической практике для контроля за уровнем наркоза во время операции чаще применяются игольчатые электроды. Существует монополярный способ записи ЭЭГ (активный электрод помещают в любой точке головы, а дру гой, пассивный, устанавливают на мочке уха) и биполярный (при менение двух электродов, установленных в различных отделах го ловы - лобно-затылочных, лобно-височных, височно-затылочных и других отведениях). Исследование проводят в экранированной от помех, свето- и звуконепроницаемой камере. Обследуемый должен максимально расслабиться. Случайные мышечные движения ме шают исследованию, создавая дополнительные биотоки.

Для установления локализации патологического очага и выявления скрытых изменений применяют различные функциональные нагрузки (действие света, звука, гипервентиляции, умственной нагрузки и т.д.). Визуальный анализ электроэнцефалограммы (ЭЭГ) обнаруживает в ней наличие волн, различающихся по частоте колебаний, амплитуде (вольтажу), форме (синусоидальная, заостренная), регулярности, выраженности реакции на внешние раздражения.

2. Ритмы ЭЭГ. Основными ритмами ЭЭГ здорового взрослого человека в состоянии покоя и бодрствования являются а- и р-ритмы. В особых условиях регистрируются также 8- и 5-ритмы (рис. 6.1).

а-Ритм имеет частоту 8-12 Гц, амплитуду 40-70 мкВ, наблюдается у человека в состоянии физического, интеллектуального и эмоционального покоя. Он является упорядоченным регулярным ритмом. Если он доминирует, ЭЭГ рассматривается как синхронизированная. Механизм синхронизации ЭЭГ связан с деятельностью выходных ядер таламуса.

а-Ритм преобладает у 85-95% здоровых людей старше 9 лет. Лучше всего он выражен в затылочных и передних (центральной и лобной) областях мозга, часто сочетается с (3-ритмом. Вариантом а-ритма являются «веретена сна» длительностью 2-8 с, которые наблюдаются при засыпании и представляют собой регулярные чередования нарастания и снижения амплитуды волн в частотах а-ритма.

1

50мкВ

![]()

^^f^mh^t^^m^

Рис. 6.1. Электроэнцефалограмма, а - основные ритмы: 1 - сс-ритм; 2 - (3-ритм;

3-8-ритм;4-5-ритм;6-реакция десинхронизации ЭЭГ затылочной области коры

при открывании глаз (Г) и восстановление а-ритма при закрывании глаз

(З-Ритм имеет нерегулярную частоту: от 16 до 30 Гц, низкую амплитуду - 10-30 мкВ, сменяет а-ритм при сенсорной стимуляции (например, действие света), эмоциональном возбуждении. Наиболее выражен (3-ритм в лобных, центральных областях головного мозга. [3-ритм отражает высокий уровень функциональной активности головного мозга. Смена а-ритма (3-ритмом называется десинхронизацией ЭЭГ. Она объясняется активирующим влиянием на кору больших полушарий восходящей ретикулярной формации ствола и лимбической системы.

Для 6-ритма характерны частота 4-7 Гц и амплитуда 100-200 мкВ. У бодрствующего человека 9-ритм регистрируется обычно в передних областях мозга при длительном эмоциональном напряжении, почти всегда регистрируется в процессе развития фаз мед-ленноволнового сна.

д-Ршпм имеет частоту 1-3 Гц, амплитуду 200-300 мкВ. Эпизодически регистрируется во всех областях головного мозга. Появление этого ритма у бодрствующего человека свидетельствует о снижении функциональной активности мозга. Стабильно фиксируется во время глубокого медленноволнового сна.

Происхождение Э- и 5-ритмов ЭЭГ связывают с активностью соответственно мостовой и бульбарной синхронизирующих систем ствола мозга.

3. Формирование ЭЭГ в онтогенезе. Электрическая активность головного мозга плода появляется в возрасте 2 мес, она низкоамплитудная. ЭЭГ плода с корковым компонентом регистрируется с 5-месячного возраста, имеет прерывистый, нерегулярный характер и представлена импульсами в виде серии с продолжительностью от 3 до 20 с. Периоды отсутствия активности весьма длительные - от 10 до 2-3 мин. Преобладают диффузные медленные волны частотой 0,5-2 Гц, чередующиеся с более частыми колебаниями. Наблюдается межполушарная асимметрия ЭЭГ.

Относительная межполушарная синхронность устанавливается после 6-го месяца внутриутробной жизни. Значительные изменения ЭЭГ отмечаются на 8-м месяце. С этого времени начинает регистрироваться непрерывная электрическая активность коры больших полушарий.

ЭЭГ новорожденного представляет собой также аритмичные колебания, имеющие низкую амплитуду (30-50 мкВ). Преобладают частоты колебаний 1-2 и 4 Гц, т.е. 8- и 9-ритмы. В этом возрасте наблюдается реакция активации на достаточно сильные раздражения -звук, свет.

ЭЭГ детей грудного и ясельного возраста (т. е. до 3 лет) характеризуется наличием 0- и а-ритмов с преобладанием 0-ритма (7-8 Гц), амплитуда волн уже достигает 80 мкВ. При этом ритмическая электрическая активность коры мозга в состоянии спокойного бодрствования начинает регистрироваться с 2-3 мес постнатальной жизни. В промежутках между сериями волн с частотой 7-8 Гц наблюдаются еще более высокие, но редкие волны с частотой 3-4 Гц преимущественно в передних областях коры. Кроме того, всегда имеются низкие волны с достаточно высокой частотой - 18-25 Гц ((3-ритм).

На ЭЭГ детей дошкольного возраста (с 3 до 7 лет) преобладают два типа волн: а- и 9-ритм, последний регистрируется в виде групп высокоамплитудных колебаний.

ЭЭГ детей в возрасте с 7 до 10 лет характеризуется преобладанием сс-ритма (9 Гц), однако 8-ритм составляет еще существенную часть (25%) от общего числа колебаний.

Большая выраженность 0-ритма и пароксизмальных вспышек указывает на значительную роль диэнцефальных структур в формировании электрической активности мозга у детей младшего возраста. В этот возрастной период еще не сформирована реакция активации [Дубровинская Н.В. 1985], что отражает незрелость активирующей системы мозга. К 9-10 годам на ЭЭГ передних отделов мозга пароксизмальные вспышки уже не выявляются, постепенно уменьшается представленность 9-ритма, формируется зрелый тип реакции активации.

Стабилизация и учащение основного ритма ЭЭГ, уменьшение выраженности 6-ритма, формирование реакции активации в онтогенезе отражают морфофункциональное созревание коры и усиление ее тормозного влияния на нижележащие подкорковые структуры.

На ЭЭГ детей в возрасте 10-12 лет выявляется стабильный а-ритм с такой же частотой, как у взрослых (10-12 Гц); колебания 0-ритма составляют всего около 10% от общего числа колебаний. К 16-18 годам ЭЭГ детей по всем параметрам становится идентичной ЭЭГ взрослого человека.

Весь процесс видоизменения ЭЭГ протекает в направлении от более медленных низкочастотных колебаний к быстрым высокочастотным. В частности, снижение с возрастом представленности G-ритма свидетельствует об уменьшении роли неспецифических подкорковых структур в генезе биоэлектрической активности мозга. Усиление выраженности в ходе индивидуального развития основного ритма биоэлектрической активности покоя - а-ритма и формирование его пространственной организации отражают созревание коры полушарий большого мозга и функциональную организацию ее нервных центров [Фарбер Д.А. и др., 1990].

4. Различные функциональные состояния мозга (возбуждение, покой, сонливость, глубокий сон) имеют характерное электроэнцефалографическое выражение. Возбуждение сопровождается появлением высокочастотных и низкоамплитудных колебаний. В покое преобладает ct-активность. Переход к глубокому сну проявляется постепенным замедлением волн на ЭЭГ. Вначале могут еще наблюдаться периоды низкоамплитудных высокочастотных колебаний («веретена»), затем они становятся все более редкими и короткими и полностью исчезают при глубоком сне, характеризующемся высокоамплитудными 5-волнами. Сон - неоднородный процесс, имеющий сложную цикличность. Основные фазы сна (быстрый и медленный сон) имеют четкую электроэнцефалографическую характеристику (см. раздел 6.14.1).

При различных заболеваниях головного мозга нормальное течение электрических процессов оказывается нарушенным. На ЭЭГ наблюдаются дезорганизация нормальных ритмов и появление патологических волн. Локальные 5- и 0-волны указывают на очаговый патологический процесс в головном мозге. Следует отметить, что у детей раннего возраста обычно не удается локализовать фокус патологической активности на ЭЭГ. Даже локальные изменения у детей в возрасте до 1 года имеют тенденцию к генерализованным, диффузным проявлениям при электроэнцефалографии.

Специфических изменений на ЭЭГ, типичных для определенного патологического процесса, не существует. Исключение составляет эпилепсия, для которой характерны наличие комплекса «пик-волна» (сочетание острой и медленной волны), отсутствие или дезорганизация а-ритма, медленные высокоамплитудные колебания. Проведение функциональных проб с нагрузкой (световые, звуковые раздражения, гипервентиляция и др.) в ряде случаев позволяет выявить скрытый патологический процесс или его инициальные фазы.

Патологические знаки на ЭЭГ в виде синхронных высокоамплитудных медленных волн в затылочных отделах указывают на поражение стволовых структур мозга. Примерно у 50% детей 8-9 лет с задержкой психического развития наблюдается нарушение формирования фоновой ритмики ЭЭГ. С возрастом эти нарушения уменьшаются.

5. Различные виды деятельности сопровождаются соответствующими изменениями ЭЭГ и отдельных нейронов коры большого мозга. В частности, в процессе решения арифметических задач число областей, вовлеченных в синхронную деятельность, особенно с переднелобными отделами, существенно возрастает по сравнению с периодом спокойного бодрствования, причем степень возрастания уровня пространственной синхронизации определенно зависит от тренированности испытуемого и трудности выполняемой задачи.

Исследование мощности спектра ЭЭГ в диапазоне частот от 2 до 34 Гц у детей 11-13 лет показало, что выполнение арифметических действий вызывает увеличение мощности на всех исследованных частотах в префронтальных областях с обеих сторон и снижение мощности в диапазоне 15-17 Гц в теменных областях, особенно в правом полушарии. У детей 6-16 лет выявляются аномалии на ЭЭГ: примерно у 30% отстающих в обучении по отдельным предметам, почти у 40% отстающих по всем предметам и лишь у 4% успевающих школьников.

I

100

I

200

Г

300

400 мс

Рис. 6.2. Вызванные потенциалы у человека на вспышку света (указано стрелкой)

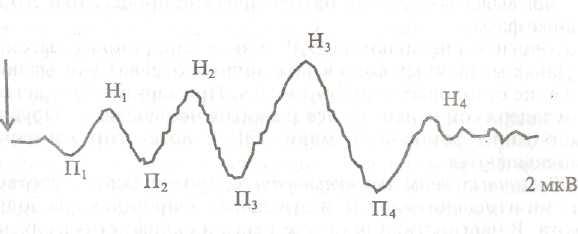

В. Метод вызванных потенциалов (ВП) - это регистрация колебаний электрической активности, возникающих на ЭЭГ при однократном раздражении периферических рецепторов (зрительных, слуховых, тактильных), афферентных путей, центров переключения афферентной импульсации, поступающей в кору большого мозга. Амплитуда их обычно невелика, сопоставима с волнами ЭЭГ, поэтому для эффективного выделения ВП применяют прием компьютерного суммирования и усреднения участков ЭЭГ (10-50), следующих до и после включения раздражающего стимула. В процессе усреднения случайные колебания ЭЭГ трансформируются в изолинию, на фоне которой отчетливо проявляются закономерные колебания ВП (рис. 6.2).

Общая продолжительность ВП - около 300 мс. Наиболее ранние компоненты ВП отражают поступление в кору большого мозга афферентных возбуждений через специфические ядра таламуса. Эту часть ВП называют первичным ответом (рис. 6.3). Первичные ответы регистрируются в корковых проекционных зонах тех или иных периферических рецепторных зон.

Рис. 6.3. Первичный (ITi, Hi) и вторичный (ГЬ, H2, Пз, Нз) ответы

усредненного с помощью ЭВМ вызванного потенциала в соматосенсорной коре мозга кошки при электрическом раздражении лучевого нерва (указано стрелкой).

П - позитивный ответ (гиперполяризация); Н - негативный ответ (деполяризация)

Метод дает возможность выявить взаимодействия различных зон коры при выработке условных рефлексов, оценивать состояние внимания человека, восприятия инструкций, наличие или отсутствие патологических процессов в ЦНС. Отдельные компоненты ВП могут отражать эмоциональное состояние и научение. Так, при исследовании реакции человека на сильный звук в виде ВП показано, что лица со склонностью к эмоции страха отличаются значительной крутизной нарастания амплитуды компонента Ш при увеличении интенсивности звука. Напротив, амплитуда П| у них при повышении интенсивности звука снижалась. Для объяснения противоположной динамики этих двух компонентов у индивидов с преобладанием эмоции страха был проведен анализ привыкания этих компонентов при повторении интенсивных стимулов. Оказалось, что при наличии страха наблюдается значительное ускорение привыкания компонентов П] и Л2. Напротив, компонент Пг в этой ситуации увеличен, а при повторении стимула вместо привыкания наблюдается его сенситизация. Амплитуда Пз также увеличивается при наличии эмоциональной реакции.

Вызванные потенциалы отражают активацию структур, связанных с реализацией заключительных этапов перцептивного акта: сличение формирующегося образа с репертуаром памяти и принятием перцептивного решения. Высота амплитуды отдельных компонентов ВП характеризует определенные стороны интеллекта индивида.

Ф ормирование

в рабочей памяти следов анализируемого

на неосознаваемом

уровне зрительного стимула отражается

в медленной позитивной волне ВП, наиболее

выраженной в каудальных отделах правого

полушария и достигающей максимума на

350-й миллисекунде

после предъявления стимула [Бетелева

Т.Г., 1996].

ормирование

в рабочей памяти следов анализируемого

на неосознаваемом

уровне зрительного стимула отражается

в медленной позитивной волне ВП, наиболее

выраженной в каудальных отделах правого

полушария и достигающей максимума на

350-й миллисекунде

после предъявления стимула [Бетелева

Т.Г., 1996].

50 мВ

20 мс

впсп

Рис. 6.4. Внутриклеточная регистрация спонтанной электрической активности моторного нейрона (клетки Беца) коры мозга с помощью стеклянного микроэлектрода. Во время ТПСП процесс генерации ПД прекращается

Г. Микроэлектродный метод основан на подведении к одиночным нейронам микроэлектродов. Чаще всего их изготовляют в виде стеклянных микропипеток, которые перед опытом заполняют электролитом (ЗМ КС1). Метод позволяет изучать активность одиночных нейронов ЦНС. С помощью микроэлектродов, вводимых внутрь нервных клеток, можно измерять мембранные потенциалы покоя, регистрировать постсинаптические потенциалы - возбуждающие и тормозные, а также потенциалы действия (рис. 6.4). Разновидностью микроэлектродного метода является метод микроэлектрофореза, при котором используются многоканальные стеклянные микроэлектроды. Через один из каналов, заполненных электролитом, экспериментатор имеет возможность регистрировать электрическую активность нейрона, остальные заполняются биологически активными веществами, которые аппли-цируют на работающий нейрон, пропуская через растворы веществ постоянный ток. Таким образом, в условиях прямого эксперимента с регистрацией активности одиночного нейрона можно наблюдать его реакции на действие различных химических веществ и их влияние на условные рефлексы и поведение животного.

Д. Широкое распространение получают методы молекулярной биологии, направленные на изучение роли молекул ДНК, РНК и других биологически активных веществ в образовании условных рефлексов. В этих случаях прибегают к методам электронной микроскопии.

Е. В последние годы стали использовать методы холодового выключения структур головного мозга, позволяющие визуализировать пространственно-временнуюю мозаику электрических процессов мозга при образовании условного рефлекса в разных функциональных состояниях.

Ж. Стереотаксический метод дает возможность с помощью устройства для управляемого перемещения электродов во фронтальном, сагиттальном и вертикальном направлениях (стереотаксический прибор) ввести электрод (микропипетку, термопару и т.д.) в различные подкорковые структуры головного мозга по стереотаксическим координатам, подготовить животное для хронического эксперимента. Координаты этих структур приводятся в специальных стереотаксических атласах. Через введенные электроды можно регистрировать биоэлектрическую активность соответствующей структуры, раздражать или разрушать ее, вводить различные химические вещества. После выздоровления животного применяют метод условных рефлексов.

3. Метод перерезки и выключения различных участков ЦНС выполняют механическим, электролитическим путем, использованием замораживания, ультразвуковых, рентгеновских лучей.

Применяя электрошок или вводя снотворные вещества, можно обратимо видоизменять активность мозга в целом и наблюдать за изменением условнорефлекторного поведения.

6.3. КЛАССИФИКАЦИЯ УСЛОВНЫХ РЕФЛЕКСОВ*

Общепринятой классификации условных рефлексов не существует. Предлагается авторский вариант.

А. Все условные рефлексы подразделяют на те же группы, что и безусловные, на базе которых они были выработаны. 1. По биологическому значению различают пищевые, оборонительные, половые и другие рефлексы.

По виду рецепторов, с которых идет выработка, выделяют экстерорецептивные, проприорецептивные, интерорецептивные условные рефлексы. Исследованиями, проведенными в лаборато риях К.М.Быкова, В.Н.Черниговского, была выявлена связь ко ры больших полушарий со всеми внутренними органами. Инте рорецептивные условные рефлексы сопровождаются, как прави ло, расплывчатыми ощущениями, которые И.М.Сеченов называл «темными чувствами», влияющими на настроение, работоспособ ность. Проприорецептивные условные рефлексы лежат в основе научения животных и человека двигательным навыкам (ходьбе, производственным операциям и др.). Экстерорецептивные услов ные рефлексы формируют приспособительное поведение животных по добыванию пищи, избеганию вредных сигналов, продолжению рода и т.д. У человека ведущее значение имеют экстерорецептивные словесные раздражители, формирующие поступки и мысли.

В зависимости от отдела нервной системы и характера эф ферентного ответа различают условные рефлексы соматические (двигательные) и вегетативные (сердечно-сосудистые, секретор ные, выделительные и др.). Последнюю группу рефлексов под робно описал ученик И.П.Павлова К.М.Быков. Например, желу док собаки наполняли водой через фистулу Басова так, чтобы жи вотное не видело подготовки к вливанию. Эта процедура побуждает почки к усилению деятельности. Если процедуре влива ния в желудок предшествовала подача индифферентного сигнала, то через несколько подобных сочетаний вырабатывался условный рефлекс на деятельность почки: условный сигнал без вливания воды вызывал усиление работы почек в виде повышения мочеотделения (диуреза). Данный условный рефлекс с экстерорецепторов (свет, звук), но реализуется с помощью внутреннего органа - почки.

Примером условнорефлекторного изменения деятельности внутренних органов могут служить условные рефлексы на фармакологические (лекарственные) средства. Например, если неоднократно сочетать звук метронома с введением апоморфина, вызывающего рвоту, то через некоторое время метроном сам по себе будет вызывать у человека рвоту без введения апоморфина. В частности, это используется в качестве одного из методов лечения алкоголизма у человека. В этих случаях вводят апоморфин (о действии которого больной не догадывается), а затем через некоторое время, к моменту, когда должно возникать рвотное действие апоморфина, больному дают понюхать водку. Происходит связь вида бутылки, запаха водки с последующей рвотной реакцией. В клинических условиях манипуляции по приготовлению к введению или даче больному лекарства (вид шприца, вид человека, выполняющего лечебное воздействие) могут стать условными раздражителями. В клинической деятельности следует учитывать возможность образования условнорефлекторных связей на манипуляции врача, на лекарственные средства. Существует ряд классификаций, применяемых только к условным рефлексам.

Б. По отношению сигнального раздражителя к безусловному (подкрепляющему) раздражителю все условные рефлексы делят на натуральные и искусственные (лабораторные).

Натуральные условные рефлексы формируются на сигналы, яв ляющиеся естественными признаками подкрепляющего раздражи теля. Например, запах, цвет мяса могут быть условными сигналами подкрепления мясом. Легко возникают условные рефлексы без спе циальной выработки на время. Например, прием пищи в одно и то же время ведет к выделению пищеварительных соков и других ре акций организма (например, лейкоцитоз к моменту приема пищи). Поскольку натуральные условные сигналы трудно измерить коли чественно (запах, цвет и др.), в дальнейшем И.П.Павлов перешел к изучению искусственных условных рефлексов.

Искусственными (лабораторными) называют условные рефлек сы на такие сигнальные раздражители, которые в природе не имеют отношения к безусловному (подкрепляющему) раздражителю. Ос новными из этих условных рефлексов являются следующие.

По сложности различают:

простые условные рефлексы, вырабатываемые на одиночные раздражители (классические условные рефлексы И.П.Пав лова);

комплексные условные рефлексы - на несколько сигналов, действующих одновременно или последовательно; примером могут служить условные рефлексы переключения, заклю чающиеся в том, что один и тот же раздражитель может стать условным сигналом различных эффекторных реакций. Например, условный сигнал - звонок в одной лаборатории подкрепляют электрокожным раздражением, в результате чего вырабатывается оборонительный условный рефлекс на звонок; на этот же звонок можно выработать слюноотделительный условный рефлекс в другой лаборатории, если звонок подкреплять дачей собаке мяса;

• цепные рефлексы - на цепь раздражителей, каждый из кото рых вызывает свой условный рефлекс;

• инструментальные условные рефлексы (см. раздел 6.7, Б-1). По соотношению времени действия условного

и безусловного раздражителей различают рефлексы наличные и следовые. Для выработки условных наличных рефлексов характерно совпадение действия условного и безусловного раздражителей, последний включается лишь несколько позже. Следовые рефлексы вырабатывают в условиях, когда безусловный раздражитель подают через некоторое время <после выключения условного, т.е. выработка условного рефлекса происходит на след от сигнального стимула.

По выработке условного рефлекса на базе другого условного рефлекса различают условные рефлексы второго, третьего порядка и т.д. Рефлексы первого порядка - это условные рефлексы, выработанные на базе безусловных рефлексов (классические условные рефлексы). Условные рефлексы второго порядка вырабатываются на базе условных рефлексов первого порядка, при которых безусловный стимул отсутствует. Условный рефлекс третьего порядка образуется на базе условного рефлекса второго порядка. Чем выше порядок условных рефлексов, тем труднее идет их выработка. У собак удается образовать условные рефлексы только до третьего порядка.

Условные рефлексы на время могут быть не только натуральными, но и искусственными. При неоднократной подаче безусловного раздражителя с неизменным интервалом между подачами образуется рефлекс на время, т.е. за некоторое время до подачи подкрепления возникает условная эффекторная реакция.

В. В зависимости от сигнальной системы различают условные рефлексы на сигналы первой и второй сигнальных систем (см. раздел 6.11.2). Последние вырабатываются только у человека: например, после образования условного зрачкового рефлекса на свет (сужение зрачка) произнесение слова «свет» также вызывает сужение зрачка у исследуемого.

Г. Условные рефлексы бывают положительными и отрицательными (см. раздел 6.8).

Условные рефлексы - это рефлексы на будущие события. Биологическое значение условных рефлексов состоит в их предупредительной, сигнальной роли. Они имеют для организма приспособительное

значение, готовя организм к будущей полезной поведенческой деятельности и помогая ему избежать вредных воздействий, тонко и

эффективно адаптироваться к окружающей природной и социальной среде.