- •Глава 1 регулирующие системы организма и их взаимодействие

- •1.1. Нервный механизм регуляции

- •1.1.1. Виды влияний нервной системы и механизмы их реализации

- •1.1.2. Симпатическая нервная система

- •1.1.3. Парасимпатическая нервная система

- •1.1.4. Регуляция функции синапсов

- •1.1.6. Сенсорные рецепторы

- •1.17. Развитие концепции рефлекса. Нервизм и нервный центр

- •1.2. Гормональная регуляция

- •1.3. Регуляция с помощью метаболитов и тканевых гормонов. Миогенный механизм регуляции

- •1.4. Единство и особенности регуляторных механизмов.Функции гематоэнцефалического барьера

- •1.5. Системный принцип регуляции

- •1.5.1. Структура функциональных систем и мультипараметрический принцип их взаимодействия

- •1.5.2. Системогенез

- •1.6. Типы регуляции функций организма и их надежность

- •1.7. Гомеостазис

- •1.7.1. Понятия

- •1.7.2. Надежность физиологических систем, обеспечивающих гомеостазис

- •1.8. Соотношение структуры и функции

- •Глава 2

- •2.2. Функции нейронов

- •2.3. Функции органелл нейрона

- •2.4. Функциональные структуры клеточной мембраны

- •2.5. Функции клеточной мембраны нейрона

- •2.6. Механизмы транспорта веществ через клеточную мембрану нейрона

- •2.6.1. Классификация транспорта веществ и его значение

- •2.6.2. Первичный транспорт

- •2.6.4. Ионные каналы

- •2.6.5. Основные свойства нервной клетки

- •Глава 3 возбудимость и возбуждение нейронов цнс

- •3.1. Созревание цнс в онтогенезе

- •3.1.1. Закладка нервной системы

- •3.1.2. Развитие спинного мозга и спинномозговых ганглиев

- •3.1.3. Развитие продолговатого, заднего, среднего и промежуточного мозга

- •3.1.4. Развитие конечного мозга

- •3.2. Открытие «животного электричества» и его сущность

- •3.3. Мембранный потенциал покоя

- •3.3.1. Общая характеристика и непосредственная причина формирования

- •3.3.2. Роль проницаемости клеточной мембраны и ее поверхностных зарядов

- •3.3.3. Роль ионных насосов в формировании пп

- •3.4. Мембранный потенциал действия

- •3.5. Исследование ионных токов. Запас ионов в клетке

- •3.6. Локальный потенциал. Оценка проницаемости клеточной мембраны

- •3.7. Изменения возбудимости клетки во время ее возбуждения. Лабильность

- •3.8. Оценка возбудимости ткани и клетки (законы раздражения)

- •Глава 4 взаимодействие нейронов цнс

- •4.1. Проведение возбуждения по нервным волокнам

- •4.2. Особенности физиологии нервов детей

- •4.3. Физиология синапсов цнс

- •4.3.1. Структурно-функциональная характеристика синапсов

- •4.3.2. Механизм передачи сигнала в химических синапсах

- •4.3.3. Особенности проведения возбуждения в химических синапсах

- •4.3.4. Электрические синапсы цнс

- •4.4. Медиаторы и рецепторы цнс

- •4.5. Роль различных элементов нейрона в возникновении возбуждения

- •4.6. Распространение возбуждения в цнс

- •4.7. Свойства нервных центров

- •4.8. Торможение в цнс

- •4.8.2. Пресинаптическое торможение. Роль различных видов торможения

- •4.9. Координационная деятельность цнс

- •4.10. Интегрирующая роль нервной системы

- •Глава 5

- •5.1.2. Неонатальный период

- •5.1.3. Грудной возраст и другие возрастные периоды

- •5.2. Физиология спинного мозга

- •5.2.1. Структурно-функциональная характеристика

- •5.2.4. Механизм шагательного рефлекса

- •5.2.5. Регуляция тонуса мышц

- •5.3. Двигательные системы ствола мозга

- •А. В стволе мозга находятся ядра ш-хп пар черепных нервов.

- •5.4. Функции ретикулярной формации

- •5.5. Системы связей ствола мозга

- •5.6. Мозжечок

- •5.7. Промежуточный мозг

- •5.8. Базальные ганглии

- •5.9. Лимбическая система

- •5.10. Функции коры большого мозга 5.10.1. Структурно-функциональная организация коры

- •5.10.2. Локализация функций в коре большого мозга

- •5.10.3. Ассоциативные области коры

- •5.11. Нейрофизиологические

- •Глава 6 высшая нервная деятельность

- •6.1. Понятие о высшей нервной деятельности. Развитие представлений о высшей нервной деятельности

- •6.2. Методы исследования высшей нервной деятельности. Электроэнцефалограмма детей

- •6.4. Созревание условных рефлексов в онтогенезе и их характеристика

- •6.4.1. Созревание условных рефлексов в раннем онтогенезе

- •6.4.2. Характеристика условных рефлексов

- •6.5. Механизм образования условных рефлексов

- •6.6. Память*

- •6.6.1. Общая характеристика

- •6.6.2. Мгновенная и кратковременная память

- •6.6.3. Долговременная память

- •6.6.4. Роль отдельных структур мозга в формировании памяти

- •6.6.5. Нарушения памяти

- •6.7. Формы научения

- •6.8. Торможение условных рефлексов

- •6..9. Учение о типах высшей нервной деятельности

- •6.9.1. Характеристика основных типов внд животных и человека и методов их определения

- •Неуравновешенный (холерик)

- •6.9.2. Типологические варианты личности детей

- •6.9.3. Особенности внд подростков (свойства нервной системы)

- •6.9.4. Основные положения по формированию типологических особенностей внд детей

- •6.9.5. Развитие свойств нервных процессов и влияние на них генотипа и среды

- •6.9.6. Роль генотипа и среды в формировании личности

- •6.10. Анализаторы и приспособительное поведение организма

- •6.10.1. Структурно-функциональная характеристика и роль анализаторов, регуляция их деятельности

- •6.10.2. Свойства анализаторов и приспособление организма к окружающей среде

- •6.10.3. Кодирование информации в анализаторах

- •6.11. Формы психической деятельности

- •6.12. Эмоции (чувства) и их развитие в онтогенезе

- •6.13. Электрофизиологические корреляты психической деятельности детей

- •6.13.1. Психическая деятельность и электроэнцефалограмма

- •6.13.2. Психическая деятельность и вызванные потенциалы

- •6.14. Особенности когнитивных процессов

- •6.15.1. Деятельность и мышление человека. Нарушения мышления у детей

- •6.15.2. Вторая сигнальная система. Этапы развития познавательной способности у детей

- •6.15.3. Открытие центров речи. Восприятие и воспроизведение речи

- •6.15.4. Развитие речи и пластичность речевой функции в онтогенезе

- •6.15.6. Латерализация функций

- •6.15.7. Социально детерминированное сознание*

- •6.15.8. Осознаваемая и подсознательная деятельность мозга

- •6.16. Гнозис и праксис и их нарушения

- •6.17. Бодрствование и сон. Сновидения

- •6; 17.1. Сон и сновидения, оценка глубины сна, значение сна

- •6.17.2. Механизмы бодрствования и сна

- •6.18. Принципы организации поведенческих реакций

- •6.19. Этапы формирования внд у детей

- •Глава 1. Регулирующие системы организма и их взаимодействие 6

- •Глава 2. Основы жизнедеятельности нейронов 65

- •Глава 3. Возбудимость и возбуждение нейронов цнс 94

- •Глава 4. Взаимодействие нейронов цнс 134

- •Глава 5. Структуры и функции отделов мозга (иерархия

- •Глава 6. Высшая нервная деятельность 240

- •Смирнов Виктор Михайлович Нейрофизиология и высшая нервная деятельность детей и подростков Учебное пособие

- •105043, Москва, ул. 8-я Парковая, 25.

5.2. Физиология спинного мозга

5.2.1. Структурно-функциональная характеристика

А. Сегменты. Спинной мозг представляет собой тяж длиной около 45 см у мужчин и около 42 см у женщин, имеет сегментарное строение (31-33 сегмента); каждый его участок связан с определенной частью тела. Спинной мозг включает пять отделов: шейный (Ci-Cviii), грудной (Thi-Thxn), поясничный (Li-Lv), крестцовый (Si-Sv) и копчиковый (Coi-Сош).

В процессе эволюции сформировалось два утолщения - шейное (сегменты, иннервирующие верхние конечности) и пояснич-но-крестцовое (сегменты, иннервирующие нижние конечности) как результат повышенной нагрузки на эти отделы спинного мозга. У некоторых видов животных подобных утолщений нет, например у змеи, которая передвигается благодаря равномерному участию в процессе движения всей мускулатуры тела. Тренировка любого органа обеспечивает прогрессивное его развитие не только в фило-, но и в онтогенезе, при этом, естественно, совершенствуется и функция. Орган, не получающий достаточной нагрузки, постепенно атрофируется. Соматические нейроны в указанных утолщениях спинного мозга наиболее крупные, их больше, в каждом корешке этих сегментов содержится больше нервных волокон, нежели в других корешках, они отличаются наибольшей толщиной.

Б. Нейроны спинного мозга. Общее количество нейронов - около 13 млн. (3% мотонейронов, 97% вставочных нейронов, относящихся также к вегетативной нервной системе). Их целесообразно классифицировать по нескольким признакам:

• по отделу нервной системы - нейроны соматической и вегетативной нервной системы;

•по назначению, т.е. по направлению информации, - эфферентные, афферентные, вставочные;

• по влиянию - возбуждающие и тормозные. Эфферентные нейроны спинного мозга, относящиеся к сома тической нервной системе, являются эффекторными, поскольку они иннервируют непосредственно рабочие органы -эффекторы (скелетные мышцы), их называют мотонейронами. Различают а- и у-мотонейроны. а-Мотонейроны иннервируют экстрафузаль- ные мышечные волокна (скелетная мускулатура), их аксоны ха рактеризуются высокой скоростью проведения возбуждения - 70-1 20 м/с. а-Мотонейроны делят на две подгруппы: oti - быстрые, иннервирующие белые мышечные волокна, их лабильность около 30 имп/с, иаг- медленные, иннервирующие красные мышечные во локна, их лабильность составляет 10-15 имп/с. Низкая лабильность а-мотонейронов объясняется длительной следовой гиперполяриза цией, сопровождающей ПД. На одном а-мотонейроне насчитыва ется до 20 000 синапсов: от кожных рецепторов, проприорецепто- ров и нисходящих путей вышележащих отделов ЦНС. у-Мо- тонейроны рассеяны среди а-мотонейронов, их активность регу лируется нейронами вышележащих отделов ЦНС, они иннерви руют интрафузальные мышечные волокна мышечного веретена (мышечного рецептора). При изменении сократительной дея тельности интрафузальных волокон под влиянием у-мото- нейронов изменяется активность мышечных рецепторов. Им- пульсация от мышечных рецепторов активирует а-мотонейроны этой же мышцы и тормозит а-мотонейроны мышцы-антаго ниста, регулируя тем самым тонус скелетных мышц и двигатель ные реакции. Эти нейроны обладают высокой лабильностью - до 200 имп/с, но их аксонам свойственна более низкая скорость проведения возбуждения - 10-40 м/с.

Афферентные нейроны соматической нервной системы локализуются в спинальных ганглиях и ганглиях черепных нервов. Их отростки, проводящие афферентную импульсацию от мышечных, сухожильных и кожных рецепторов, вступают в соответствующие сегменты спинного мозга и образуют синаптические контакты либо непосредственно на а-мотонейронах (возбуждающие синапсы), либо на вставочных нейронах, которые могут быть возбуждающими и тормозными.

Вставочные (промежуточные) нейроны устанавливают связь с мотонейронами спинного мозга, с чувствительными нейронами.

Они также обеспечивают связь спинного мозга с ядрами ствола мозга, а через них - с корой большого мозга. Они могут быть как возбуждающими, так и тормозными, им присуща высокая лабильность - до 1000 имп/с.

Ассоциативные нейроны образуют собственный аппарат спинного мозга, устанавливающий связь между сегментами и внутри сегментов. Ассоциативный аппарат спинного мозга участвует в координации позы, тонуса мышц, движений конечностей и туловища.

Ретикулярная формация спинного мозга состоит из тонких перекладин серого вещества, пересекающихся в различных направлениях, ее нейроны имеют многочисленные отростки. Ретикулярная формация обнаруживается на уровне шейных сегментов между передними и задними рогами, а на уровне верхнегрудных сегментов - между боковыми и задними рогами в белом веществе, примыкающем к серому.

Нейроны вегетативной нервной системы являются также вставочными; нейроны симпатической нервной системы расположены в боковых рогах грудного, поясничного и частично шейного отделов спинного мозга (Cviii-Lh) и являются фоново-активными, частота их разрядов - 3-5 имп/с. Нейроны парасимпатического отдела вегетативной нервной системы локализуются в сакральном отделе спинного мозга (S2-S4) и также фоново-активны.

В. Совокупность нейронов образует различные нервные центры. В спинном мозге находятся центры регуляции большинства внутренних органов и скелетной мускулатуры. Различные центры симпатического отдела вегетативной нервной системы локализованы в таких сегментах, как центр зрачкового рефлекса - Суш-Thn, регуляции деятельности сердца - Thi-Thv, слюноотделения - Thu-Thiv, регуляции функции почек - Thv-Lni- Сегментарно расположены центры, регулирующие функции потовых желез и сосудов, гладких мышц внутренних органов, центры пиломоторных рефлексов. Парасимпатическую иннервацию получают из спинного мозга (Sn-Siv) все органы малого таза: мочевой пузырь, часть толстой кишки ниже ее левого изгиба, половые органы. У мужчин парасимпатическая иннервация обеспечивает рефлекторный компонент эрекции, у женщин - сосудистые реакции клитора, влагалища.

Центры управления скелетной мускулатурой находятся во всех отделах спинного мозга и иннервируют по сегментарному принципу скелетную мускулатуру шеи (Ci-Civ), диафрагмы (Cjh-Cv), верхних конечностей (Cy-Thn), туловища (Thni-Lj) и нижних конечностей (Lh-Sv).

При повреждении определенных сегментов спинного мозга или его проводящих путей развиваются специфические двигательные нарушения и расстройства чувствительности.

Каждый сегмент спинного мозга участвует в чувствительной иннервации трех дерматомов. Имеется также дублирование двигательной иннервации скелетных мышц, что повышает надежность.

Г. Функции спинного мозга. Различают проводниковую и рефлекторную функции.

Проводниковая функция

Проводниковая функция осуществляется с помощью нисходящих и восходящих путей.

Афферентная информация поступает в спинной мозг через задние корешки, эфферентная импульсация и регуляция функций различных органов и тканей организма осуществляется через передние корешки (закон Белла - Мажанди). Каждый корешок представляет собой множество нервных волокон. Например, дорсальный корешок кошки включает 12 тыс., а вентральный - 6 тыс. нервных волокон.

Все афферентные входы в спинной мозг несут информацию от трех групп рецепторов: 1) от кожных рецепторов - болевых, температурных, прикосновения, давления, вибрации; 2) от проприорецеп-торов - мышечных (мышечных веретен), сухожильных (рецепторов Гольджи), надкостницы и оболочек суставов; 3) от рецепторов внутренних органов - висцерорецепторов (механо- и хеморецепторов разновидностью последних являются осморецепторы).

Медиатором первичных афферентных нейронов, локализующихся в спинальных ганглиях, является, по-видимому, субстанция Р.

Значение афферентной илтулъсации, поступающей в спинной мозг, заключается в следующем:

участие в координационной деятельности ЦНС по управле нию скелетной мускулатурой. При выключении афферентной импульсации из рабочего органа управление им становится несовершенным;

участие в процессах регуляции функций внутренних органов;

поддержание тонуса ЦНС. При выключении афферентной импульсации наступает уменьшение суммарной тонической активности ЦНС, угнетение ее деятельности;

афферентная импульсация несет информацию об изменениях окружающей среды.

Основные проводящие пути спинного мозга представлены в /табл. 5.1.

Иерархия функций отделов мозга такова, что вышележащие его отделы управляют нижележащими, осуществляющими и собственные — более простые - реакции. Изучать их следует в восходящем ряду — от более простых к более сложным двигательным реакциям.

Таблица 5.1

Основные проводящие пути спинного мозга

|

Проводящие пути |

Физиологическое значение |

|

Восходящие (чувствительные) пути | |

|

Топкий пучок (пучок Голля), проходит в задних столбах, импульсация поступает в кору |

Осознаваемая импульсация от опорно-двигательного аппарата |

|

Клиновидный пучок (пучок Бурдаха), проходит в задних столбах, импульсация поступает в кору |

То же |

|

Дорсальный спинно-мозжечковый (Флексига) |

Импульсы от проприорсцепторов мышц, сухожилий, связок; импульсация неосознаваемая |

|

Передний спинно-мозжечковый (Говерса) |

То же |

|

Латеральный спинно-таламический |

Болевая и температурная чувствительность |

|

Передний спинно-таламический |

Тактильная чувствительность, прикосновение, давление |

|

Нисходящие (двигательные) пути | |

|

Латеральный кортико-спинальный (пирамидный) |

Импульсы к скелетным мышцам, произвольные движения |

|

Передний кортико-спинальный (пирамидный) |

То же |

|

Красноядерно-спинномозговой(Монако-ва), проходящий в боковых столбах |

Импульсы, поддерживающие тонус скелетных мышц |

Продолжение таблицы 5.1

|

Нисходящие (двигательные) пути | |

|

Ретикулоспинальный, проходящий в передних столбах |

Импульсы, поддерживающие тонус скелетных мышц с помощью возбуждающих и тормозных влияний на сс-и у-мотонейроны, а также регулирующие состояние спинальных вегетативных центров |

|

Вестибулоспинальный, проходящий в передних столбах |

Импульсы, обеспечивающие поддержание позы и равновесия тела |

|

Тектоспинальный, проходящий в передних столбах |

Импульсы, обеспечивающие осуществление зрительных и слуховых двигательных рефлексов (рефлексов четверохолмия) |

5.2-3. Двигательные системы спинного мозга

Двигательные системы спинного мозга обеспечивают реализацию влияний центров головного мозга в управлении опорно-двигательным аппаратом, а также осуществляют собственные рефлексы и регуляцию мышечного тонуса туловища, шеи и конечностей. Если в качестве объединяющего стержня рефлексов конечностей принять характер ответной реакции, то все их можно объединить в четыре группы: 1) сгибательные, 2) разгибательные, 3) ритмические и 4) рефлексы позы.

А. Сгибательные рефлексы бывают фазными и тоническими. Фазные рефлексы - это однократное сгибание конечности при однократном раздражении кожи или проприорецепторов. Одновременно с возбуждением мотонейронов мышц-сгибателей происходит реципрокное торможение мотонейронов мышц-разгибателей. Рефлексы, возникающие с рецепторов кожи, являются полисинап-тическими, они имеют защитное значение (рис. 5.2). Например, погружение в слабый раствор серной кислоты лапки спинальной лягушки (лягушка, у которой удален головной мозг), подвешенной на крючке, или щипок кожи конечности пинцетом вызывает отдергивание конечности вследствие сгибания ее в коленном суставе, а при более сильном раздражении - и в тазобедренном суставе.

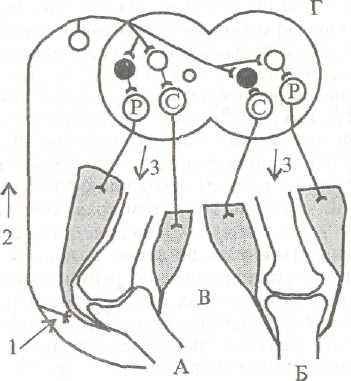

Рис. 5.2. Рефлексы нижних конечностей.

А - дуга сгибательного (защитного) рефлекса; Б - дуга перекрестного разгибательного рефлекса; В - коленные суставы с мышцами; Г- сегмент спинно го мозга; 1 - раздражение кожных рецепторов; 2 - афферентный путь ( Т); 3 - эфферентные пути (I) от а-мотонейронов центров сгибания (С) и разгибания (Р). Вставочные нейроны: ф < тормозные, О < возбуждающие

Рефлексы, возникающие с проприорецепторов, могут быть мо-носинаптическими и полисинаптическими, например шейные позо-тонические (постуральные) рефлексы. Фазные рефлексы с проприорецепторов участвуют в формировании акта ходьбы. По степени выраженности фазных сгибательных и разгибательных рефлексов определяют состояние возбудимости ЦНС и возможные ее нарушения. Тонические сгибательные (как и разгибательные) рефлексы возникают при длительном растяжении мышц, их главное назначение - поддержание позы. Тоническое сокращение скелетных мышц является фоновым для всех двигательных актов, осуществляемых с помощью фазических сокращении мышц.

Выделяют несколько сгибательных фазных рефлексов: локтевой и ахиллов - проприоцептивные рефлексы, подошвенный - кожный рефлекс. Локтевой рефлекс выражается в сгибании руки в локтевом суставе при ударе молоточком по сухожилию двуглавой мышцы плеча (m. biceps brachii) (при вызове рефлекса рука должна быть слегка согнута в локтевом суставе), его дуга замыкается в шейных сегментах спинного мозга Cy-Cvi. Ахиллов рефлекс выражается в подошвенном сгибании стопы в результате сокращения трехглавой мышцы голени при ударе молоточком по ахиллову сухожилию, рефлекторная дуга замыкается на уровне крестцовых сегментов Si-Sn. Подошвенный рефлекс - сгибание стопы и пальцев при штриховом раздражении подошвы, дуга рефлекса замыкается также на уровне Si —Su.

Б. Разгибательные рефлексы, как и сгибательные, бывают фазными и тоническими, возникают с проприорецепторов мышц-разгибателей, являются моносинаптическими. Фазные рефлексы возникают в ответ на однократное раздражение мышечных рецепторов, например при ударе по сухожилию четырехглавой мышцы ниже надколенной чашечки. При этом возникает коленный разгиба-телънып рефлекс вследствие сокращения четырехглавой мышцы: мотонейроны мышц-сгибателей во время разгибательного рефлекса тормозятся - это постсинаптическое реципрокное торможение с помощью вставочных тормозных клеток Реншоу (рис. 5.3). Рефлекторная дуга коленного рефлекса замыкается в поясничных сегментах Lh-Liv. Фазные разгибательные рефлексы, как и сгибательные, участвуют в формировании акта ходьбы.

Рис. 5.3. Дуга разгибательного рефлекса.

А - полусегмент спинного мозга; Б - коленный сустав с мышцами; ] - сухожилия мышц; 2 - мышечный рецептор (мышечное веретено); 3 - афферентный путь (Т); 4 - эфферентные пути (X) от

а-мотонейронов центров сгибания (С) и разгибания (Р);

ф < тормозной вставочный

нейрон; -> удар по сухожилию

Тонические разгибательные рефлексы представляют собой длительное сокращение мышц-разги-бателеЙ при длительном растяжении их сухожилий. Их роль - поддержание позы. В положении стоя тоническое сокращение мышц-раз-гибателеЙ предотвращает сгибание нижних конечностей и сохраняет вертикальную естественную позу. Тоническое сокращение мышц спины удерживает туловище в вертикальном положении, обеспечивая осанку человека. Тонические рефлексы в ответ на растяжение мышц (сгибателей и разгибателей) называют также миотатическими.

В- Рефлексы позы - перераспределение мышечного тонуса, возникающее при изменении положения тела или отдельных его частей. Рефлексы позы осуществляются с участием различных отделов ЦНС. На уровне спинного мозга замыкаются шейные позные рефлексы, наличие которых установил голландский физиолог Р.Магнус (1924) в специ-

Рис. 5.4, Позные шейные рефлексы у кошки с удаленным вестибулярным

аппаратом.

а -до изменения положения головы; 6~ при пассивных поднимании (Т) и опускании (X) головы

альных опытах на кошке. Существуют две разновидности этих рефлексов - возникающие при наклоне и при поворотах головы.

При наклоне головы вниз (кпереди) увеличивается тонус мышц -сгибателей передних конечностей и тонус мышц - разгибателей задних конечностей, в результате чего передние конечности сгибаются, а задние разгибаются. При наклоне головы вверх (кзади) появляются противоположные реакции - передние конечности разгибаются вследствие увеличения тонуса их мышц-разгибателей, а задние - сгибаются вследствие повышения тонуса их мышц-сгибателей. Эти рефлексы возникают с проприорецепторов мышц шеи и фасций, покрывающих шейный отдел позвоночника. В условиях естественного поведения они увеличивают шансы достать пищу, находящуюся выше или ниже головы животного (рис. 5.4).

Вторая группа шейных позных рефлексов возникает с тех же рецепторов, но только при поворотах или наклонах головы вправо или влево. При этом повышается тонус мышц – разгибателей обеих конечностей на стороне, куда повернута голова, и повышается тонус мышц-сгибателей на противоположной стороне. Рефлекс направлен на сохранение позы, которая может быть нарушена вследствие изменения положения центра тяжести после поворота головы. Центр тяжести смещается в сторону поворота головы - именно на этой стороне повышается тонус мышц - разгибателей обеих конечностей (рис. 5.5).

Рис. 5.5. Изменение тонуса мыши конечностей при наклоне головы вправо (а)

и влево (&)

Г. Ритмические рефлексы - многократное повторное сгибание и разгибание конечностей. Примерами могут быть рефлексы по-тирания у лягушки, чесательный и шагательный рефлексы у собаки потирания заключается в том, что после смазывания кожи бедра раствором серной кислоты спинальная лягушка многократно потирает этот участок - пытается освободиться от раздражителя. Слабое раздражение кожи боковой поверхности тела у собаки вызывает почесывание этого участка задней конечностью - чесательный рефлекс (аналог рефлекса потирания у лягушки). Шагательный рефлекс наблюдают у спинальной собаки, подвешенной с помощью лямок в станке.