- •Часть I клиническая анатомия и физиология верхних дыхательных путей и уха. Методы исследования лор-органов

- •Глава 1 клиническая анатомия и физиология носа и околоносовых пазух

- •1.1. Клиническая анатомия наружного носа

- •1.2. Клиническая анатомия полости носа

- •1.3. Клиническая анатомия околоносовых пазух

- •1.4. Клиническая физиология носа и околоносовых пазух

- •Глава 2 клиническая

- •2.1. Клиническая анатомия глотки

- •2.3. Клиническая анатомия и физиология пищевода

- •Глава 3 клиническая анатомия и физиология гортани, трахеи и бронхов

- •3.1. Клиническая анатомия гортани

- •3.2. Клиническая анатомия трахеи и бронхов

- •3.3. Клиническая физиология гортани, трахеи и бронхов

- •Глава 4 клиническая анатомия и физиология уха

- •4.1. Анатомия наружного уха

- •4.2. Анатомия среднего уха

- •4.3. Анатомия внутреннего уха

- •4.4. Клиническая физиология уха

- •4.4.1. Функция органа слуха

- •5,5 См2Отношение 10:1

- •4.4.2. Функция вестибулярного анализатора

- •Глава 5 методы исследования лор-органов

- •5.1. Методы исследования носа и околоносовых пазух

- •5.2. Методы исследования глотки

- •5.3. Методы исследования гортани

- •При вдохе (рис. 5.10, г) и фонации (рис. 5.10, д) определяется подвижность обеих половин гортани. Между голосовыми

- •5.4.1. Исследование функций слухового анализатора

- •5.4.2. Исследование функций вестибулярного анализатора

- •5.5. Эзофагоскопия

- •5.6. Трахеобронхоскопия

- •Заболевания носа и околоносовых пазух, глотки, гортани и уха

- •6.1. Аномалии развития носа

- •6.2. Заболевания наружного носа 6.2.1. Фурункул носа

- •6.2.2. Сикоз

- •6.2.3. Экзема

- •6.2.4. Рожистое воспаление

- •6.2.7. Термические повреждения

- •6.3. Заболевания полости носа

- •6.3.1. Острый насморк (острый ринит)

- •6.3.2. Хронический насморк (хронический ринит)

- •6.3.3. Озена, или зловонный насморк

- •6.3.4. Вазомоторный ринит

- •6.3.5. Аносмия и гипосмия

- •6.3.6. Инородные тела полости носа

- •6.3.7. Деформации перегородки носа, синехии и атрезии полости носа

- •6.3.8. Гематома, абсцесс, перфорация перегородки носа

- •6.3.9. Носовое кровотечение

- •6.3.10. Травмы носа

- •6.3.11. Хирургия дефектов наружного носа

- •6.4. Заболевания околоносовых пазух

- •6.4.1. Острое воспаление верхнечелюстной пазухи

- •6.4.2. Хроническое воспаление верхнечелюстной пазухи

- •Синус-катетер снабжен двумя надувными баллонами, один из которых помещают дистально позади хоаны, другой — проксимально в преддверии носа, от каждого из баллонов отходит

- •6.4.3. Острое воспаление лобной пазухи

- •6.4.4. Хроническое воспаление лобной пазухи

- •6.4.6. Хроническое воспаление клеток решетчатого лабиринта

- •6.4.7. Острое и хроническое воспаление клиновидной пазухи

- •6.4.8. Аллергические заболевания околоносовых пазух (аллергические синуиты)

- •6.4.9. Травмы околоносовых пазух

- •6.4.10. Микроэндоскопические методы хирургического вмешательства в полости носа и околоносовых пазухах

- •Глава 7 заболевания глотки

- •7.1. Острое воспаление глотки

- •7.2. Хроническое воспаление глотки

- •Rp.: Kalii iodidi 0,2 Lodi 0,01

- •7.3. Ангина

- •7.4. Осложнения ангин

- •7.5. Патология глотки при системных заболеваниях крови

- •7.6. Ангина при лейкозе

- •7.7. Хроническое воспаление небных миндалин — хронический тонзиллит

- •1. Острый и хронический тон-

- •7.8. Профилактика ангин и хронического тонзиллита

- •7.9. Гипертрофия небных миндалин

- •7.10. Гипертрофия глоточной (носоглоточной) миндалины — аденоиды

- •7.11. Синдром апноэ, или храп во сне

- •7.12. Инородные тела глотки

- •7.13. Ранения глотки

- •7.14. Неврозы глотки

- •7.15. Повреждения и инородные тела пищевода

- •7.16. Ожоги глотки и пищевода

- •Глава 8 заболевания гортани

- •8.1. Острый катаральный ларингит

- •8.2. Флегмонозный (инфильтративно-гнойный) ларингит

- •8.3. Абсцесс гортани

- •8.4. Хондроперихондрит гортани

- •8.5. Отек гортани

- •1) 3 % Раствор преднизолона — 2 мл (60 мг) внутримышечно. Если отек сильно выражен, а стеноз гортани нарастает, то однократную дозу преднизолона увеличивают в 2— 4 раза;

- •8.6. Подскладочный ларингит (ложный круп)

- •8.7. Гортанная ангина

- •8.8. Хронический катаральный ларингит

- •8.9. Хронический гиперпластический ларингит

- •8.10. Хронический атрофический ларингит

- •8.11. Острый и хронический стеноз гортани

- •8.11.1. Острый стеноз гортани

- •8.11.2. Хронический стеноз гортани

- •8.12. Расстройства функций гортани

- •8.13. Травмы гортани

- •8.14. Инородные тела гортани

- •8.15. Ожоги гортани

- •8.16. Острый трахеит

- •8.17. Хронический трахеит

- •8.18. Травмы трахе

- •Глава 9 болезни ухав соответствии с анатомическим строением заболевания уха подразделяют на три группы — болезни наружного, среднего и внутреннего уха.

- •9.1. Заболевания наружного уха

- •9.1.1. Рожистое воспаление

- •9.1.2. Перихондрит

- •9.1.3. Экзема

- •9.1.4. Фурункул наружного слухового прохода

- •9.1.5. Разлитое воспаление наружного слухового прохода

- •9.1.6. Отомикоз

- •9.1.7. Серная пробка

- •9.2. Воспалительные заболевания среднего уха

- •9.2.1. Острый средний отит

- •9.2.2. Острый средний отит у детей

- •9.2.3. Экссудативный аллергический средний отит

- •9.2.4. Острый средний отит при инфекционных болезнях

- •9.2.5. Адгезивный отит

- •9.2.6. Тимпаносклероз

- •9.2.7. Аэроотит

- •9.2.8. Мастоидит

- •9.2.9. Петрозит

- •9.2.10. Хронический гнойный средний отит

- •9.3. Воспалительные и невоспалительные заболевания внутреннего уха

- •9.3.1. Лабиринтит

- •9.3.2. Нейросенсорная тугоухость

- •I степень (легкая) — потеря слуха на тоны 500—4000 Гц в пределах 50 дБ, разговорная речь воспринимается с расстояния 4—6 м;

- •II степень (средняя) — потеря слуха на те же частоты равна 50—60 дБ, разговорная речь воспринимается с расстояния от 1 до 4 м;

- •III степень (тяжелая) — потеря слуха превышает 60— 70 дБ, разговорная речь воспринимается с расстояния от 0,25—1 м. Восприятие звуков ниже этого уровня оценивается как глухота.

- •9.3.3. Болезнь Меньера

- •9.4. Отосклероз

- •9.5. Травмы уха

- •9.6. Инородные тела наружного слухового прохода

- •9.7. Аномалии развития уха

- •9.8. Реабилитация больных с тугоухостью и глухотой

- •Комплексное аудиологическое обеспечение программы по диагностике, лечению и реабилитации тугоухости различного генеза

- •Глава 10 неврологические

- •10.1. Отогенные внутричерепные осложнения

- •10.1.1. Отогенный менингит

- •10.1.2. Отогенные внутричерепные абсцессы

- •10.1.3. Арахноидит задней черепной ямки

- •10.1.4. Синус-тромбоз

- •10.2. Риногенные орбитальные осложнения

- •10.3. Риногенные внутричерепные осложнения

- •10.3.1. Риногенный менингит, арахноидит

- •10.3.2. Абсцессы лобной доли мозга

- •10.3.3. Тромбоз кавернозного синуса

- •10.4. Сепсис

- •Глава 11

- •11.1. Доброкачественные опухоли

- •11.1.1. Доброкачественные опухоли носа

- •11.1.2. Доброкачественные опухоли глотки

- •11.1.3. Доброкачественные опухоли гортани

- •11.1.4. Доброкачественные опухоли уха

- •11.1.5. Невринома преддверно-улиткового (VIII) нерва

- •11.2. Злокачественные опухоли

- •11.2.1. Злокачественные опухоли носа и околоносовых пазух

- •11.2.2. Злокачественные опухоли глотки

- •11.2.3. Злокачественные опухоли гортани

- •Глава 12 специфические заболевания лор-органов

- •12.1. Туберкулез

- •12.1.1. Туберкулез носа

- •12.1.2. Туберкулез глотки

- •12.1.3. Туберкулез гортани

- •12.1.4. Волчанка верхних дыхательных путей

- •12.1.5. Туберкулез среднего уха

- •12.2. Склерома верхних дыхательных путей

- •12.3. Сифилис верхних дыхательных путей и уха

- •12.3.1. Сифилис носа

- •12.3.2. Сифилис глотки

- •12.3.3. Сифилис гортани

- •12.3.4. Сифилис уха

- •12.4. Гранулематоз Вегенера

- •12.5. Дифтеритическое поражение лор-органов

- •12.6. Поражение лор-органов при спиДе

- •Глава 13 профессиональный отбор, профессиональная консультация, экспертиза

- •Глава 14 методические рекомендации по ведению истории болезни в лор-стационаре

- •14.1. Общие положения

- •14.2. Схема истории болезни

- •Часть I 16

- •Глава 4 клиническая анатомия и физиология уха 90

- •Глава 5 методы исследования лор-органов 179

- •Глава 7 заболевания глотки 667

- •Глава 8 заболевания гортани 786

- •Глава 12 специфические заболевания лор-органов 1031

- •Глава 13 профессиональный отбор, профессиональная консультация, экспертиза 1065

- •Глава 14 методические рекомендации по ведению истории болезни в лор-стационаре 1069

- •3Оглавление

- •Часть I 16

- •Глава 4 клиническая анатомия и физиология уха 90

- •Глава 5 методы исследования лор-органов 179

- •Глава 7 заболевания глотки 667

- •Глава 8 заболевания гортани 786

- •Глава 12 специфические заболевания лор-органов 1031

- •Isbn s-aas-a4bia-b

9.2.9. Петрозит

Петрозит, или остеомиелит верхушки пирамиды височной кости, обычно наблюдается в период или после (через 3—4 дня) острого среднего отита или мастоидита, значительно реже при хроническом среднем отите. Петрозит х а р а к т е- ризуется синдромом Градениго: 1) острый средний отит; 2) сильная боль в глубине уха, иррадиирующая в висок и глаз той же стороны; 3) парез или паралич отводящего нерва глаза (п. abducens). Для диагностики очень важны рентгенологические снимки по Стенверсу и компьютерная томография в сочетании с клинической картиной.

Лечение. Необходимо назначать антибиотики, общеукрепляющую терапию, при отсутствии улучшения — радикальная операция на среднем ухе, широкая мастоидотомия; по ходу свищей, ведущих в пирамиду и далее к ее верхушке, дренируется пораженная область пирамиды височной кости. Наиболее часто воспалительный процесс локализуется в наружных отделах пирамиды вблизи антрума. Необходима осторожность хирургических манипуляций вблизи лабиринта и внутреннего слухового прохода.

9.2.10. Хронический гнойный средний отит

Хронический гнойный средний omum (otitis media purulenta chronica) ввиду его распространенности среди населения и опасности для слуха, а нередко и для жизни заслуживает большого внимания в практической работе врача. Распространенность его среди населения в настоящее время остается довольно высокой — 0,8—1 %.

Для хронического гнойного воспаления среднего уха характерно наличие стойкого прободения барабанной перепонки, постоянное или периодическое гноетечение из уха, а также различной степени понижение слуха. Однако в ряде случаев выделения гноя могут отсутствовать в течение многих лет, что не указывает на прекращение заболевания.

Этиология. Хронический гнойный средний отит обычно является продолжением острого гнойного отита, который не излечивается больше месяца вследствие различных причин. Часто переход острого среднего отита в хронический обусловливается тяжело протекающим острым патологическим процессом в среднем ухе, что зависит от вирулентности и характера инфекции, пониженной сопротивляемости организма, наблюдаемой при хронических специфических и неспецифических инфекциях, заболеваниях крови, рахите, диабете и т.д. Существенную роль в развитии хронического среднего отита играет патологическое состояние верхних дыхательных путей, например аденоидные разращения, искривление перегородки носа, хронический синуит, гипертрофический ринит и т.д., особенно если эти заболевания вызывают нарушение функции слуховой трубы, затрудняют носовое дыхание. Имеет значение также недостаточно эффективная терапия острого среднего отита.

В некоторых случаях гнойное воспаление среднего уха с самого начала приобретает черты хронического процесса, например, при некротических формах среднего отита (в настоящее время встречаются редко), вялопротекающем отите с перфорацией в ненатянутой части барабанной перепонки, который в дальнейшем часто сопровождается холестеатомой, при туберкулезе.

В последние годы в этиологии и патогенезе хронического гнойного среднего отита особое внимание уделяют часто встречающейся сенсибилизации организма.

Клиническая картина. По клиническому течению и тяжести заболевания хронический гнойный средний отит делят на две формы — мезотимпанит и эпитимпанит. Эти формы отличаются друг от друга прежде всего тем, что первая — мезотимпанит — характеризуется относительной доброкачественностью течения, а вторая — эпитимпанит — всегда имеет недоброкачественное течение. Основным морфологическим критерием этих форм служит один фактор — вовлечение в деструктивный (кариозный) процесс кости; при мезотимпаните в воспалении участвует слизистая оболочка, а кость не поражена кариесом; при эпитимпаните наряду с хроническим воспалением слизистой оболочки имеется деструкция (кариес) кости. Клинически основное различие состоит в том, что течение мезотимпанита более легкое и сопровождается центральной (некраевой) перфорацией барабанной перепонки, а эпитимпанит имеет более глубокое поражение местных тканей и сопровождается краевой перфорацией, т.е. в каком-то месте краем перфорации является кость.

Однако исследования последнего времени показали, что у значительной части больных с некраевой перфорацией в глубоких отделах среднего уха, в частности в области антрума и клеток сосцевидного отростка, имеется костная деструкция (кариес). Это положение имеет принципиальное значение потому, что при деструктивном (кариозном) процессе практически всегда показано хирургическое лечение, в то время как хроническое воспаление слизистой оболочки среднего уха обычно лечится консервативно.

Хронический гнойный мезотимпанит. Среди хронических гнойных воспалений среднего уха мезотимпанит (центральная перфорация) встречается в 55 % случаев.

Этиология. При этой форме хронического среднего отита в процесс вовлекается слизистая оболочка барабанной полости и, по современным данным, в части случаев костная ткань. Существенное влияние на возникновение и течение мезотимпанита оказывает воспаление слизистой оболочки слуховой трубы, часто поддерживаемое патологическим состоянием полости носа и носоглотки.

Морфологические изменения в слизистой оболочке барабанной полости характеризуются пролиферацией, серозным пропитыванием, образованием мелких множественных истинных кист в субмукозном слое, периодическим возникновением грануляций или полипов. Наибольшим изменениям подвергается под- эпителиальный слой; его утолщение обычно происходит неравномерно — больше в области ниш промонториальной стенки и на слуховых косточках. Изменения эпителиального покрова выражаются в том, что цилиндрические и мерцательные клетки становятся неполноценными, в период обострения местами возникают поверхностные изъязвления. Периостальный слой претерпевает изменения в связи с хроническим состоянием раздражения, что обусловливает постепенное образование с помощью остеобластов, реже путем метаплазии, новой кости, поскольку подслизистый слой одновременно выполняет и функцию надкостницы. Этот процесс с течением времени ведет к образованию костной массы, чаще бесклеточной склеротической (эбурнизированной) кости в основном в средней части сосцевидного отростка; нередко эбурнизация распространяется на весь отросток, что регистрируется на рентгенограммах.

Грануляции часто образуются по краю центральной перфорации, в местах изъязвления эпителия, постепенно они превращаются в соединительную ткань, образуя сращения в барабанной полости. Обычно в области грануляций могут образовываться и полипы.

Как уже отмечалось, у части больных при мезотимпаните (центральная перфорация) наряду с процессами воспаления в слизистой оболочке возникает кариес в области стенок антру- ма и клеток сосцевидного отростка, что важно иметь в виду при клинической оценке заболевания.

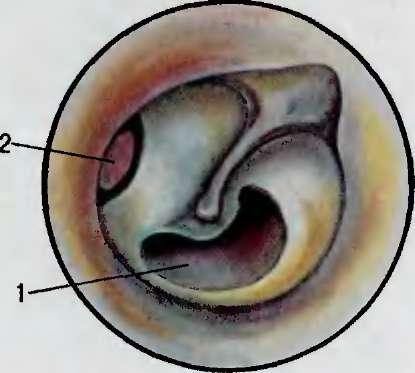

Клиническая картина. При мезотимпаните отоскопически определяются сохранная ненатянутая часть барабанной перепонки и наличие перфорации в pars tensa. Прободение бывает различным по своей локализации, форме и величине (рис. 9.5). Для мезотимпанита характерно наличие постоянного центрального прободения, когда оно не достигает костного кольца (anulus tympanicus). По форме отверстие может быть круглым, овальным, почкообразным, по величине — от точечного до почти тотального, занимающего большую часть площади в натянутой части барабанной перепонки; сохраняется лишь узенький ободок по окружности. При больших дефектах барабанной перепонки стенка промонториума имеет утолщенную слизистую оболочку. Нередко на слизистой оболочке медиальной стенки видны грануляции и полипы. В ряде случаев края прободения могут быть сращены с медиальной стенкой барабанной полости, соединительнотканные тяжи могут захватывать и слуховые косточки, нарушая тем самым их подвижность.

Рис.

9.5. Хронический мезотим панит

(отоскопическая картина).

а

б

а

— центральная перфорация бара банной

перепонки адних отделах натянутой

части, о — центральная под] овообразная

(1) и краевая (2) :рфорации натянутой части

барабанной перепонки

Благодушное отйошениё к заболеванию больных (иногда и врачей) вызывает тот факт, что течение хронического мезо- тимпанита обычно спокойное, выделения из уха продолжаются нередко годами, не вызывая каких-либо серьезных осложнений. У многих больных гноетечение периодически прекращается самостоятельно, возобновляясь при обострении. Причинами обострения процесса могут быть простуда, попадание воды в ухо, воспаление верхних дыхательных путей, заболевание носа, носоглотки, околоносовых пазух и т.д. Одновременно с гноетечением иногда повышается температура тела, появляются ощущение пульсации и нерезкая боль в ухе. При благоприятных условиях и соответствующем лечении после прекращения гноетечения небольшие отверстия в барабанной перепонке могут зарубцовываться с образованием тонкой пленки, которая состоит лишь из наружного и внутреннего (эпидермального и эпителиального) слоев перепонки (средний фиброзный слой не восстанавливается). Несмотря на благоприятное течение, при хроническом мезотимпаните возможно развитие кариеса и тяжелых внутричерепных осложнений, чему способствуют нарушение костных стенок, полипы, грануляции, нарушение оттока гноя, особенно из антрума и клеток сосцевидного отростка.

Диагностика базируется на данных анамнеза, клиники и отоскопической картине (стойкая центральная перфорация). Хронический гнойный мезотимпанит необходимо дифференцировать от эпитимпанита. Отличительные признаки мезотимпанита: стойкая центральная перфорация, слизистое, слизисто-гнойное или, реже, чисто гнойное отделяемое без запаха', появление запаха указывает на вовлечение в кариозный процесс кости, что свидетельствует о переходе заболевания в недоброкачественную форму. Часто при большом дефекте натянутой части барабанной перепонки зондом можно проникнуть в аттик и ощупать его стенки, при мезотимпаните они будут гладкими, ощущения кариеса не будет. Определенную роль в дифференциальной диагностике имеет рентгенологический метод, в частности рентгенография височных костей в проекциях Шюллера и Майера (рис. 9.6). При мезотимпаните костная ткань не поражена, может отмечаться лишь ее склероз (эбурнация) в сосцевидном отростке. Однако у части больных при мезотимпаните на рентгенограммах отмечают деструктивные изменения в области антрума. Компьютерная томография (КТ) височной кости более точно выявит деструктивный процесс.

Прогноз при систематическом и рациональном общем и местном лечении в большинстве случаев благоприятный. Однако улучшения слуховой функции добиться бывает трудно, поэтому предположения в отношении слуха должны высказываться с большой осторожностью. В большинстве случа-

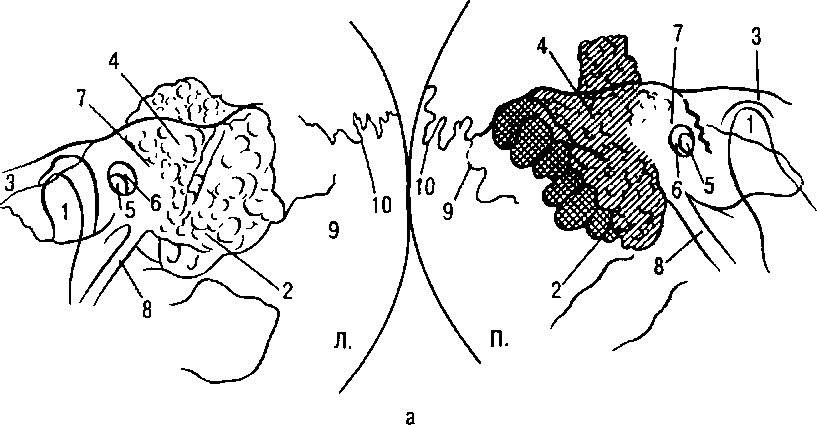

Рис.

9.6. Височные кости.

а

— проекция Шюллера, сосцевидные клетки

справа затемнены (заштрихованы); 6 —

проекция Майера. 1 — суставной отросток

нижней челюсти; 2 — сосцевидный

отросток; 3 — скуловой отросток; 4 —

пещера; 5 — внутренний слуховой

проход; 6 — наружный слуховой проход;

7 — ядро лабиринта; 8 — шиловидный

отросток; 9 — затылочно-сосцевидный

шов; 10 — ламбдовидный шов.

ев после прекращения гноетечения слух улучшается. Затихание воспалительного процесса сопровождается уменьшением набухлости слизистой оболочки и улучшением подвижности слуховых косточек. При наличии рубцовой фиксации слуховых косточек после лечения может не наступить ожидаемого улучшения слуха. По этой же причине рубцовое закрытие отверстия в барабанной перепонке не всегда может привести к улучшению слуха. В тех случаях, когда мезотимпанит (центральная перфорация) сопровождается кариесом (остит, остеомиелит), прогноз всегда неблагоприятен без хирургической элиминации деструктивного очага.

Лечение сводится к предупреждению задержки гноя в среднем и наружном ухе и воздействию на микрофлору и воспаленную слизистую оболочку среднего уха дезинфицирующими и вяжущими средствами. При патологии верхних дыхательных путей необходима их санация, включая и хирургические методы лечения (аденотомия, удаление носовых полипов, подслизистая резекция искривленной перегородки носа и т.д.).

Местное лечение в период гноетечения из уха заключается в систематических ежедневных промываниях уха теплыми растворами: 3 % раствором перекиси водорода, 3 % раствором борной кислоты, раствором фурацилина (1:5000), раствором антибиотиков с обязательным предварительным исследованием чувствительности к ним микрофлоры. При наличии местных признаков аллергии (отечность слизистой оболочки барабанной полости, водянистые выделения и т.д.) к раствору антибиотика добавляют суспензию гидрокортизона. Например, 250 мг тетраолеана растворяют в 50 мл изотонического раствора хлорида натрия и добавляют 2 мл (50 мг) раствора гидрокортизона. Этим раствором промывают среднее ухо через аттиковую канюлю или с помощью большого шприца направляют струю приготовленного раствора по верхней стенке слухового прохода. В последнее время с хорошим результатом вводят в ухо аэрозоль оксикорта (1 раз в день). Для этого предварительно очищают наружный слуховой проход ватой, накрученной на зонд с нарезкой, затем промывают барабанную полость через аттиковую канюлю раствором фурацилина, вновь просушивают ватой слуховой проход, после чего вводят в наружный слуховой проход широкую ушную воронку и через нее из баллона инстиллируют аэрозоль оксикорта. Аналогично лечение можно провести и другими препаратами, сообразуясь с характером микрофлоры и ее чувствительностью к антибиотикам. Высокочувствительны микробы к таким препаратам, как 0^1 % хинозол, 70 (90) % димексид, 0,1 % декаметоксин (на 70 спирте), атофа, их закапывают в ухо. Эффективным методом введения этих и других лекарств при наличии перфорации является эндауряльное транстимпанальное нагнетание. В наружный слуховой проход вливают 1,5—2 мл лекарственного вещества, затем пальцем прижимают козелок ко входу в слуховой проход и, слегка вдавливая и отпуская его, производят нагнетание в течение 10—15 с. Ощущение раствора во рту указывает на проникновение лекарства из среднего уха через слуховую трубу в полость рта. Нагнетание можно осуществлять с помощью воронки Зигле или баллона Политцера, хотя предпочтительней первый способ.После промывания или нагнетания лекарства следует тщательно осушить ухо и, если имеется достаточно большая перфорация, посредством порошковдувателя произвести легкое вдувание в ухо размельченного порошка борной кислоты, сульфаниламидных препаратов, антибиотиков и т.д. Порошок вдувают с таким расчетом, чтобы он лишь припудривал слизистую оболочку барабанной полости; более толстый слой порошка может впитать влагу и образовать фиксированный конгломерат, который затруднит отток гноя и своим давлением вызовет дополнительное раздражение слизистой оболочки.

Местно проводят лечение посредством вливания капель в ухо спиртового раствора фурацилина (1:5000), растворов антибиотиков, 1 % раствора диоксидина, 1 % раствора сульфата цинка, 2—3 % протаргола или колларгола и т.д. Внутримышечные инъекции антибиотиков применяют только в периоды обострения при явлениях общей интоксикации. При активации процесса в слуховой трубе, что проявляется тянущимися в виде нитей выделениями, необходима катетеризация уха. Через катетер в слуховую трубу вводят лекарственные растворы (вяжущие, гормональные, антибактериальные и т.д.).

При мезотимпаните иногда прибегают к небольшим оперативным вмешательствам: тушированию мелких грануляций или полипов трихлоруксусной кислотой, 40 % раствором ляписа; удалению больших грануляций ушным конхотомом, кюреткой и удалению полипов ушной петлей. Для обезболивания в ухо вливают на 5 мин 10 капель 2 % раствора дикаина с адреналином (или другого анестетика). При неумелом или неосторожном проведении этих операций могут возникнуть ослож- нения:парез лицевого нерва, вывих стремени. Этого можно избежать, если при таких вмешательствах использовать операционный микроскоп. Предварительно необходимо провести фистульную пробу. Если при сгущении воздуха в наружном слуховом проходе появится нистагм, от таких операций следует отказаться ввиду опасности развития гнойного лабиринти- та, в этих случаях показано хирургическое лечение в стационаре.

В комплекс лечебных мероприятий при обострении следует включать и физиотерапию: УФ-облучение через тубус, УВЧ на область уха при отсутствии полипов, грануляций и гноя, внутриушную микроволновую терапию, лазеротерапию. Наряду с местным лечением важное значение имеют общеукрепляющие мероприятия: рациональное питание, закаливание, климатическое лечение и т.д. При длительном отсутствии обострения (более года), без признаков деструктивных изменений на рентгенограммах и благоприятных местных условиях (нормальная функция слуховой трубы и др.) целесообразна мирингоплас- тика — пластическое закрытие перфорации барабанной перепонки. Как правило, перфорацию удается закрыть.

Хронический гнойный эпитимпанит. При эпитимпаните воспалительный процесс локализуется преимущественно в надбарабанном пространстве — аттике и в антруме сосцевидного отростка; перфорация обычно находится в ненатянутой части барабанной перепонки, нередко она распространяется и на другие отделы перепонки. Эпитимпанит характеризуется более тяжелым по сравнению с мезотимпанитом течением: для эпитимпанита характерны не только все морфологические процессы, возникающие при мезотимпаните, но и поражение кариесом костных стенок среднего уха, чаще всего в аттике, адитусе, антруме и клетках сосцевидного отростка. Кроме того, при эпитимпаните в большинстве случаев формируется холестеатома (эпидермальное образование). Нередко при этом та или иная стенка среднего уха (обычно верхняя или задняя) разрушается кариозным и холестеатомным процессом, что обусловливает всегда опасное внутричерепное или общее осложнение.

Клиническая картина. Гнойный процесс при эпитимпаните протекает в области, изобилующей узкими и извилистыми карманами, образованными складками слизистой оболочки и слуховыми косточками, основная масса которых находится в аттике, что вызывает задержку гнойного секрета и затрудняет его отток из надбарабанного пространства.

Отоскопическое исследование позволяет обнаружить главный объективный признак при эпитимпаните — стойкую краевую перфорацию в верхних отделах барабанной перепонки. Прободение называют краевым в тех случаях, когда оно достигает anulus tympanicus. Поскольку кость составляет часть края перфорации, она, как правило, участвует в деструктивном воспалительном процессе. Перфорация в ненатянутой части барабанной перепонки может быть в переднем или заднем отделах ее, она может быть маленькой или отсутствует вся эта часть перепонки, чаще всего образуется и дефект костной части латеральной стенки надбарабанного пространства (рис. 9.7). Часто весь аттик заполнен холестеатомой и грануляциями, легко кровоточащими при прикосновении. Нередко эпи- тимпаниту сопутствуют полипы, которые имеют вид краснова- то-беловатой гроздевидной опухоли. Иногда такой полип или несколько полипов заполняют весь просвет наружного слухового прохода и даже выступают наружу.

Кариозный процесс, распространяясь вглубь, может захватить большие участки височной кости, включая весь сосцевидный отросток. При деструктивном кариозном (гнилостном) процессе кости образуются такие вещества, как индол, скатол и т.д., которые имеют зловонный запах, что служит одним из характерных признаков эпитимпанита.

Другим симптомом хронического гнойного эпитимпанита может быть периодическая боль в височно-теменной области, а также ощущение давления в ухе вследствие задержки или затруднения оттока гноя. При поражении кариесом костной стенки горизонтального полукружного канала больные жалуются на

а — перфорация в ненатянутой части барабанной перепонки; б — холестеатома. распространяющаяся в наружный слуховой проход из эпитимпанума

головокружение, а при образовании свища отчетливо выявляется фистульный симптом (при сгущении воздуха в слуховом проходе появляются головокружение и нистагм) и симптоматика раздражения ушного лабиринта.

Распознавание перфорации ба- а

Особенно большие разрушения в височной кости возникают при холестеатоме уха, которая представляет собой округлое образование, повторяющее форму той части полости среднего уха, где она локализуется Холестеатома состоит из двух частей: наружного живого слоя эпидермиса (матрикса) и массы концентрически расположенных пластов в большинстве распавшихся эпидермальных клеток. На вид эта масса белая с перламутровым блеском, имеет рыхлую консистенцию, при прикосновении легко разрушается на мелкие глыбки. В части случаев холестеатома может быть пропитана гноем, граничить с некротической тканью, грануляциями, при наличии анаэробной инфекции сопровождается зловонием.

В химический состав холестеатомных масс входят жирные кислоты, белки, вода и т.д. Обычная холестеатома уха (вторичная в отличие от первичной — врожденной) возникает вследствие ряда причин. Она образуется, как правило, при краевой перфорации, когда между кожей слухового прохода и надбара- банным пространством нет преграды в виде остатка барабанной перепонки. При этих условиях происходит врастание эпидермиса кожи наружного слухового прохода в среднее ухо на его костные стенки. Слизистая оболочка, пребывающая в состоянии хронического воспаления, вытесняется, а эпидермис прилегает непосредственно к костной стенке (это одна из теорий образования вторичной холестеатомы). Вросший таким образом эпидермис является оболочкой (матриксом) холестеатомы. Матрикс — это живая выстилка клеток эпидермального слоя, которые постоянно нарастают и слущиваются (омертвевают), что является нормальным процессом для кожного эпи- дермйса; под влиянием раздражения гноем и продуктами распада этот процесс десквамации усиливается. Постоянная дес- квамация и распад поверхностных слоев эпидермиса, задержка его в узких полостях среднего уха ведут к накапливанию и увеличению (росту) холестеатомы.

Постепенно увеличиваясь, она заполняет аттик и антрум и разрушает окружающую кость. Такому течению процесса способствует постоянное давление на костные стенки массы холестеатомы, врастание клеток матрикса в костные ячейки, запустевшие сосудистые канальцы костных стенок. Резорбция кости, на которую оказывают давление холестеатомные массы, при отсутствии кариозного процесса происходит за счет костного рассасывания остеокластами; кариозный процесс ускоряет распад костных стенок. В результате холестеатома может разрушить лабиринтную костную капсулу, стенку канала лицевого нерва, сосцевидный отросток с обнажением оболочек височной доли мозга, мозжечка и стенки сигмовидного синуса. При нагноении холестеатомных масс часто происходит переход воспалительного процесса на содержимое черепа и развитие интракраниальной патологии. Иногда холестеатома проникает внутрь черепа, располагаясь между долями мозга.

Хронический гнойный эпитимпанит, осложненный холес- театомой, может протекать длительно без выраженных симптомов. При одностороннем процессе больные привыкают и долго не обращают внимания на понижение слуха, а жалуются только на гноетечение.

Образование и рост холестеатомы при эпитимпаните встречаются более чем у половины больных, при этом без всяких болезненных ощущений. Этот процесс может годами протекать относительно спокойно и как будто бы скрытно, но резорбция костных стенок среднего уха и в этих случаях всегда имеется. Такое внешне бессимптомное течение холестеатомы чрезвычайно опасно, поскольку при очередном обострении и нагноении может оказаться, что крыша аттика или антрума или костное ложе сигмовидного синуса уже разрушены, и твердая мозговая оболочка граничит с очагом воспаления, т.е. уже имеется внутричерепное осложнение — ограниченный па- хименингит. Это обстоятельство необходимо учитывать и заблаговременно производить санирующую операцию на среднем ухе.

В тех случаях, когда имеется большое количество выделений, они творожистые, крошковидные, часто с примесью эпи- дермальных масс, а при наличии грануляций — с примесью крови. Обширный кариозный процесс обычно сопровождается выделениями с гнилостным запахом, который не исчезает после систематического промывания уха. Боль в ухе и головная боль для неосложненного процесса не характерны. Их появление указывает на возникающее или уже существующее осложнение; при этом не исключается возможность развития внутричерепного процесса. Боли могут явиться следствием затруднения оттока гноя, вызываемого грануляциями, полипами, набухшими холестеатомными массами.

Слуховая функция при эпитимпаните, как правило, понижена в резкой степени, особенно если в результате патологического процесса оказалась нарушенной целостность цепи слуховых косточек. Расстройство слуха чаще носит смешанный характер: наряду с преимущественным поражением звукопроводящего аппарата страдает и звуковосприятие вследствие токсического влияния продуктов воспаления на лабиринт. То или иное поражение рецепторного аппарата возможно при любом развитии эпитимпанита. При появлении головной боли, пареза лицевого нерва или вестибулярных нарушений больного с хроническим гнойным эпитимпанитом следует немедленно госпитализировать для обследования и хирургического лечения уха (обычно срочного).

Диагноз ставят при отоскопии, когда обнаруживается краевая перфорация расслабленной части барабанной перепонки. При этом нужно иметь в виду, что во многих случаях наряду с наличием у больного уже сформировавшегося и часто опасного процесса в среднем ухе симптоматика незначительна как в отношении жалоб и анамнеза заболевания, так и местных признаков. Наиболее надежным для диагностики заболевания является тщательное изучение отоскопической картины под увеличением с помощью воронки Зигле, отоскопа, лупы, а лучше всего — операционного микроскопа. Дело в том, что перфорация в расслабленной части барабанной перепонки может быть маленькой и незаметной, маскироваться рубцами и быть закрытой малозаметной корочкой, в то же время вся перепонка выглядит нормальной. После снятия такой корочки атти- ковым зондом видна перфорация. В ряде случаев гнойное отделяемое столь скудное, что больной почти не замечает его; в этих условиях небольшая перфорация закрывается гнойной корочкой, которая по внешнему виду сливается с барабанной перепонкой. Часто перфорация захватывает значительную часть латеральной стенки аттика, что определяют и визуально, и пуговчатым аттиковым зондом; при этом выявляется наличие и характер отделяемого. Оно может быть густым, вязким, крошкообразным, слизистым или, наоборот, жидким; здесь могут быть грануляции, полипы, холестеатома. Распознавание холестеатомы обычно не представляет трудностей, если в просвете перфорации непосредственно виднеются типичные хо- лестеатомные массы. В других случаях определить холестеато- му можно с помощью промывания аттика через ушную канюлю (обнаружение плавающих эпидермальных чешуек в промывной жидкости говорит о холестеатоме), при зондировании через перфорацию полости с помощью изогнутого пуговчатого зонда; нередко к кончику зонда прилипают холестеатомные массы. Кроме того, при холестеатоме часто обнаруживают на- висание задневерхней стенки костного слухового прохода и сужение его просвета. Чаще всего этот симптом возникает при проникновении холестеатомы под надкостницу наружного слухового прохода. Дифференциальная диагностика в этих условиях проводится с наружным отитом (фурункул наружного слухового прохода).

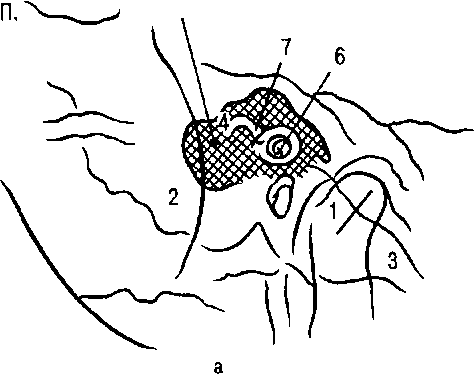

Ценным диагностическим методом является рентгенологическое исследование височной кости обязательно в двух проекциях — по Шюллеру и Майеру (рис. 9.8). При холестеатоме на рентгенограмме в аттико-антральной области обнаруживают резко очерченный дефект кости в виде бесструктурного просветления (полость), окруженного тонкой плотной тенью — стенкой полости. При кариозном процессе в кости края дефекта обычно размыты. Информативным является рентгеновская компьютерная томография височной кости, которая может выявить разрушение крыши или задней стенки среднего уха (что указывает на ограниченный пахименингит как минимум).

Лечение при хронических гнойных эпитимпанитах более трудное, чем при хронических гнойных мезотимпани- тах. После систематического консервативного лечения эпи- тимпанита улучшение, как правило, временное, и процесс разрушения кости неуклонно продолжается.

Поражение кариозным процессом стенок полостей среднего уха всегда требует радикального оперативного вмешательства (санирующей операции на среднем ухе). При этом наряду с элиминацией очага воспаления производят хирургическое объединение всех полостей среднего уха в одну полость, т.е. выполняют радикальную операцию уха.

Рис.

9.8.

Холестеатома правой височной кости

(заштрихована полость холестеатома).

а

— проекция Шюллера; б — проекция Майера:

1 — суставной отросток нижней челюсти;

2 — сосцевидный отросток; 3 — скуловой

отросток; 4 — пещера; 5 — внутренний

слуховой проход; 6 — наружный слуховой

проход.

Абсолютным показанием к санирующей операции на височной кости является наличие холестеатомы обычно в аттико-ант- ральной области. Следует отметить, что безусловными показаниями к радикальной или общеполостной операции на ухе при хроническом гнойном среднем отите являются: наличие признаков внутричерепного осложнения — синустромбоз, менингит, абсцесс мозга; появление признаков абсцедирующего мастоидита; парез лицевого нерва; лабиринтит.

В тех случаях, когда при эпитимпаните операция противопоказана по абсолютным общим противопоказаниям — глубо- кая старость (дряхлость), тяжелые функциональные расстройства сердечно-сосудистой, почечной и других систем жизнеобеспечения — консервативное лечение проводят по тем же принципам, что и при мезотимпаните. Вопрос об операции в таких случаях решают индивидуально в зависимости от оценки тяжести заболевания и возможных влияний вмешательства на состояние функциональных систем организма. Сама по себе операция на височной кости не затрагивает рефлекторных областей нервной системы, как, например, операции в грудной или брюшной полостях. В этом плане она существенно не отягощает состояние больного, однако при этом необходимо также оценить и риск наркоза.

Радикальная или общеполостная классическая операция на ухе. Целью этой операции является предупреждение развития внутричерепных и общих отогенных осложнений посредством ликвидации гнойного процесса в среднем ухе и создания гладкой костной полости, выстланной эпидермисом. Для достижения этой цели удаляют всю патологически измененную кость при широком вскрытии антрума, клеток сосцевидного отростка, барабанной полости, объединяют их в одну общую полость с наружным слуховым проходом. При этом останавливается прогрессирование ухудшения слуха. Эту операцию производят заушным подходом через сосцевидный отросток, в редких случаях при ограниченном деструктивном процессе ее делают через наружный слуховой проход. Радикальную операцию уха, как правило, следует производить под наркозом и лишь в исключительных случаях под местной анестезией. Во всех отношениях предпочтительным является заушный хирургический подход.

Радикальная операция с заушным подходом состоит из следующих этапов.

Заушный разрез (отступив на 5 мм от линии прикрепления ушной раковины) длиной 6 см и отсепаровка мягких тканей с латеральной стенки сосцевидного отростка. Затем тонким распатором отслаивают кожу задней и верхней костных стенок наружного слухового прохода вплоть до anulus tympa- nicus.

Операция на височной кости обычно производится с использованием электрических фрез, а также молотка и длинных долот с различной шириной режущего конца или стамески. Ориентирами служат: вверху — костный выступ височной линии, впереди — spina suprameatum; сзади — гипотенуза треугольной площадки сосцевидного отростка. По Цауфалю—Левину (одномоментно) тонкой стружкой снимают кость боковой стенки антрума и задней стенки слухового прохода. Следует учитывать, что выше височной линии и выше уровня верхней костной стенки слухового прохода находится твердая мозговая оболочка; кзади от треугольной площадки сосцевидного отрост- ка — сигмовидный синус. В области aditus ad antrum на медиальной стенке находится вертикальное колено лицевого нерва, а кзади от него выступает ампула горизонтального полукружного канала. Удаляя таким образом кость, углубляются и вскрывают пещеру (антрум) на глубине около 2 см. При этом остается медиальный участок задней костной стенки (мостик), нависающий над aditus ad antrum. Снесение этого участка сопряжено с возможностью травмирования лицевого нерва и горизонтального полукружного канала, расположенных на медиальной стенке входа в антрум. Затем снимают костную пластинку латеральной стенки аттика.

Удаление патологического содержимого среднего уха. После снятия мостика удаляют все содержимое барабанной полости: остатки барабанной перепонки и кариозно-измененные слуховые косточки. В результате проведения этого этапа операции получается одна большая общая полость. В настоящее время все большее число хирургов не удаляют слуховые косточки, даже измененные кариесом, что сохраняет больному слух и не ухудшает санирующего эффекта операции.

Пластика задней костной стенки слухового прохода. Этот этап операции должен обеспечить широкое сообщение вновь образованной полости с наружным слуховым проходом и последующую эпидермизацию послеоперационной полости. Для этого производят пластическое смещение кожи задней стенки слухового прохода. Варианты пластики слухового прохода многочисленны, наиболее распространены Т- и Г-образ- ные виды, предпочтительна П-образная пластика по Миронову, которая создает лучшие условия эпидермизации стенок послеоперационной полости и защиты системы слуховых косточек. После пластики операционную полость рыхло тампонируют турундами с вазелиновым маслом и антибиотиком, на заушную наружную рану накладывают швы и повязку на ухо.

В послеоперационном периоде в зависимости от местной и общей реакции проводят лечение сульфаниламидными препаратами и антибиотиками. Первую перевязку с удалением тампонов производят обычно на 2—3-й день, в дальнейшем перевязывают ежедневно. В зависимости от роста грануляций переходят на бестампонный метод лечения — после осушива- ния стенки полости припудривают тройным сульфаниламидным порошком. После эпидермизации всей полости в течение 4—5 нед выделения из нее совершенно прекращаются. Но эпидермизация полости часто задерживается из-за чрезмерного роста грануляций; в этих случаях их следует удалять хирургическими ложками и кюретками или прижигать 40 % раствором ляписа или трихлоруксусной кислотой.

После операции требуется периодическое наблюдение за полостью, чтобы исключить накапливание в ней эпидермаль- ных масс и рецидива гноетечения из уха.

Необходимо обратить внимание на то, что третий этап классической радикальной операции содержит пагубный для слуха элемент — удаление слуховых косточек. Даже кариозно- измененные слуховые косточки у подавляющего большинства больных играют существенную роль в проведении звука. У больных эпитимпанитом, как правило, сохраняется слух в пределах восприятия шепотной речи от 0,5 до 4 м и более. После классической радикальной операции (когда удаляют слуховые косточки) слух обычно ухудшается, остается восприятие разговорной речи у ушной раковины. Поэтому мы рекомендуем при наличии у больного значимого для него слуха всегда оставлять (сохранять) слуховые косточки и барабанную перепонку или их остатки. Эта операция нами названа — слу- хосохраняющая санирующая операция на среднем ухе. Каких- либо отрицательных последствий при сохранении слуховых косточек (в том числе и затронутых кариесом) не наблюдается даже через десятки лет после операции.

Хронический гнойный средний отит у детей имеет ряд отличительных особенностей от его течения у взрослых вследствие как анатомического строения височной кости у детей, так и реакции детского организма на различные раздражители.

Этиология. Особого внимания заслуживают дети в возрасте до 3 лет, когда переход острого воспаления в хроническое обусловлен нарушением общего питания и появлением экссудативного диатеза на почве гиперчувствительности к различным раздражителям. В этом возрасте еще не развиты в полной мере механизмы иммунной защиты. У детей в возрасте до 7 лет хронический гнойный средний отит часто сопровождается лимфатическим диатезом в виде гиперплазии лимфаде- ноидного глоточного кольца, пастозностью кожи, лимфоцито- зом и т.д.

Хронический гнойный средний отит у детей, как и у взрослых, имеет 2 вида — мезотимпанит и эпитимпанит, однако последний нередко приобретает некротическую форму. В этих случаях, когда в среднем ухе образуется холестеатома, она растет довольно быстро, разрушая сосцевидный отросток и проникая в мягкие ткани через кортикальный слой. Нередко образование холестеатомы наблюдается у детей, подвергшихся антротомии.

Клиническая картина. В детском возрасте, как и у взрослых, основные признаки заболевания выражены в той или иной степени, они зависят от факторов, способствовавших переходу острого процесса в хронический. Следует иметь в виду, что воспаление среднего уха у детей часто сопровождается поражением наружного уха — дерматитом.

Диагноз заболевания ставят совместно с педиатром, при этом обязательно учитывают проявления обменных и конституциональных нарушений.

Наряду с противовоспалительным лечением воспаления среднего уха большую роль играют правильное питание, введение в организм ребенка достаточного количества витаминов А, группы В, С, D и PP. Хирургическое лечение на височной кости должно быть крайне экономным, слухосохраняющим.

Тимпанопластика — хирургическая реконструкция барабанной перепонки и слуховых косточек с целью улучшения звукопроведения. Полная или частичная утрата функции звукопроводящих структур среднего уха чаще всего возникает в связи с перенесенным ранее или текущим деструктивным и продуктивным воспалительным процессом в барабанной полости. В этих случаях ухудшение слуха, особенно на оба уха, является основанием для хирургической реконструкции поврежденных элементов звукопроводящего аппарата — тимпа- нопластики. Она производится под операционным микроскопом с 5—12-кратным увеличением.

При тимпанопластике улучшение слуха поврежденного уха может быть достигнуто следующими путями: 1) усиление трансформации звуков; 2) звуковая защита (экранирование) одного из лабиринтных окон (как правило, окна преддверия); 3) сочетание этих способов.

Усиление трансформации может быть применено:

при сухих перфорациях барабанной перепонки (пластическое закрытие перфорации, так называемая миринго- пластика, обычно приводит к полному восстановлению слуха);

при нарушении целости цепи слуховых косточек. Усиление трансформации достигается при этом путем восстановления передачи звука: лоскут, сформированный из стенки вены или фасции, укладывают на оставшиеся целыми или частично слуховые косточки — молоточек, наковальню, стремя. Когда используется только стремя, то механизм передачи звуковых колебаний в этом случае аналогичен звукопроводящему аппарату у птиц, имеющему только одну слуховую косточку (колумеллу), поэтому передача звуковых колебаний прямо на головку стремени получила название «колумелла-эффект». При полном отсутствии ножек стремени возможна их замена столбиком из кости, хряща, пластмассы, металла (искусственная колумелла);

при сухом адгезивном процессе в барабанной полости восстановление подвижности цепи слуховых косточек и лабиринтных окон производят посредством рассечения и удаления спаек, рубцов, перемычек и т.д.

Экранирование одного из окон, чаще окна преддверия, осуществляют путем наращивания над ним более плотного тканевого слоя, что увеличивает его инерцию по сравнению с вторичной мембраной окна улитки. При этом звуковое давление легче преодолевает сопротивление вторичной мембраны окна улитки, чем мембраны окна преддверия, создавая тем самым колебания перелимфы. Существует также метод пластической реконструкции новой тимпанальной полости, включающей окно преддверия и колумеллу, в которую обязательно открывается устье слуховой трубы. Необходимым условием являются хорошие вентиляционная и дренажная функции слуховой трубы (или специально сформированного отверстия).

Тимпанопластика с целью улучшения слуха показана лишь тем больным, у которых имеется так называемый функциональный резерв улитки. Этот резерв определяется разницей между кривыми воздушной и костной проводимости на аудиограмме. При этом функция улитки (в обычном и ультразвуковом диапазоне частот) должна быть удовлетворительной. После удачной операции эта разница ликвидируется (или уменьшается) за счет улучшения звукопроведения.

Противопоказаниями к производству тимпанопластики служат: а) обострения хронического отита в течение предыдущего года, наличие лабиринтных, внутричерепных или септикопие- мических осложнений; б) значительное поражение звуковоспринимающего аппарата с грубыми изменениями в области лабиринтных окон; в) нарушение проходимости слуховой трубы.

Систематическая разработка методов тимпанопластики принадлежит Вульштейну и Цельнеру. В зависимости от использования звукопроводящих элементов среднего уха различают в основном пять типов операции (рис. 9.9).

Практика показала, что только пластика барабанной перепонки (мирингопластика) высокоэффективна в отдаленном периоде. Остальные же методы тимпанопластики часто не дают стойкого улучшения слуха, потому что массивное рубцевание под пересаженным лоскутом (в неотимпанальной полости) сводит на нет первоначальный эффект операции, поэтому широкое увлечение тимпанопластикой сменилось тщательной подготовкой больных к операции и разработкой новых модификаций реконструкций, дающих более стойкий эффект.