- •Часть I клиническая анатомия и физиология верхних дыхательных путей и уха. Методы исследования лор-органов

- •Глава 1 клиническая анатомия и физиология носа и околоносовых пазух

- •1.1. Клиническая анатомия наружного носа

- •1.2. Клиническая анатомия полости носа

- •1.3. Клиническая анатомия околоносовых пазух

- •1.4. Клиническая физиология носа и околоносовых пазух

- •Глава 2 клиническая

- •2.1. Клиническая анатомия глотки

- •2.3. Клиническая анатомия и физиология пищевода

- •Глава 3 клиническая анатомия и физиология гортани, трахеи и бронхов

- •3.1. Клиническая анатомия гортани

- •3.2. Клиническая анатомия трахеи и бронхов

- •3.3. Клиническая физиология гортани, трахеи и бронхов

- •Глава 4 клиническая анатомия и физиология уха

- •4.1. Анатомия наружного уха

- •4.2. Анатомия среднего уха

- •4.3. Анатомия внутреннего уха

- •4.4. Клиническая физиология уха

- •4.4.1. Функция органа слуха

- •5,5 См2Отношение 10:1

- •4.4.2. Функция вестибулярного анализатора

- •Глава 5 методы исследования лор-органов

- •5.1. Методы исследования носа и околоносовых пазух

- •5.2. Методы исследования глотки

- •5.3. Методы исследования гортани

- •При вдохе (рис. 5.10, г) и фонации (рис. 5.10, д) определяется подвижность обеих половин гортани. Между голосовыми

- •5.4.1. Исследование функций слухового анализатора

- •5.4.2. Исследование функций вестибулярного анализатора

- •5.5. Эзофагоскопия

- •5.6. Трахеобронхоскопия

- •Заболевания носа и околоносовых пазух, глотки, гортани и уха

- •6.1. Аномалии развития носа

- •6.2. Заболевания наружного носа 6.2.1. Фурункул носа

- •6.2.2. Сикоз

- •6.2.3. Экзема

- •6.2.4. Рожистое воспаление

- •6.2.7. Термические повреждения

- •6.3. Заболевания полости носа

- •6.3.1. Острый насморк (острый ринит)

- •6.3.2. Хронический насморк (хронический ринит)

- •6.3.3. Озена, или зловонный насморк

- •6.3.4. Вазомоторный ринит

- •6.3.5. Аносмия и гипосмия

- •6.3.6. Инородные тела полости носа

- •6.3.7. Деформации перегородки носа, синехии и атрезии полости носа

- •6.3.8. Гематома, абсцесс, перфорация перегородки носа

- •6.3.9. Носовое кровотечение

- •6.3.10. Травмы носа

- •6.3.11. Хирургия дефектов наружного носа

- •6.4. Заболевания околоносовых пазух

- •6.4.1. Острое воспаление верхнечелюстной пазухи

- •6.4.2. Хроническое воспаление верхнечелюстной пазухи

- •Синус-катетер снабжен двумя надувными баллонами, один из которых помещают дистально позади хоаны, другой — проксимально в преддверии носа, от каждого из баллонов отходит

- •6.4.3. Острое воспаление лобной пазухи

- •6.4.4. Хроническое воспаление лобной пазухи

- •6.4.6. Хроническое воспаление клеток решетчатого лабиринта

- •6.4.7. Острое и хроническое воспаление клиновидной пазухи

- •6.4.8. Аллергические заболевания околоносовых пазух (аллергические синуиты)

- •6.4.9. Травмы околоносовых пазух

- •6.4.10. Микроэндоскопические методы хирургического вмешательства в полости носа и околоносовых пазухах

- •Глава 7 заболевания глотки

- •7.1. Острое воспаление глотки

- •7.2. Хроническое воспаление глотки

- •Rp.: Kalii iodidi 0,2 Lodi 0,01

- •7.3. Ангина

- •7.4. Осложнения ангин

- •7.5. Патология глотки при системных заболеваниях крови

- •7.6. Ангина при лейкозе

- •7.7. Хроническое воспаление небных миндалин — хронический тонзиллит

- •1. Острый и хронический тон-

- •7.8. Профилактика ангин и хронического тонзиллита

- •7.9. Гипертрофия небных миндалин

- •7.10. Гипертрофия глоточной (носоглоточной) миндалины — аденоиды

- •7.11. Синдром апноэ, или храп во сне

- •7.12. Инородные тела глотки

- •7.13. Ранения глотки

- •7.14. Неврозы глотки

- •7.15. Повреждения и инородные тела пищевода

- •7.16. Ожоги глотки и пищевода

- •Глава 8 заболевания гортани

- •8.1. Острый катаральный ларингит

- •8.2. Флегмонозный (инфильтративно-гнойный) ларингит

- •8.3. Абсцесс гортани

- •8.4. Хондроперихондрит гортани

- •8.5. Отек гортани

- •1) 3 % Раствор преднизолона — 2 мл (60 мг) внутримышечно. Если отек сильно выражен, а стеноз гортани нарастает, то однократную дозу преднизолона увеличивают в 2— 4 раза;

- •8.6. Подскладочный ларингит (ложный круп)

- •8.7. Гортанная ангина

- •8.8. Хронический катаральный ларингит

- •8.9. Хронический гиперпластический ларингит

- •8.10. Хронический атрофический ларингит

- •8.11. Острый и хронический стеноз гортани

- •8.11.1. Острый стеноз гортани

- •8.11.2. Хронический стеноз гортани

- •8.12. Расстройства функций гортани

- •8.13. Травмы гортани

- •8.14. Инородные тела гортани

- •8.15. Ожоги гортани

- •8.16. Острый трахеит

- •8.17. Хронический трахеит

- •8.18. Травмы трахе

- •Глава 9 болезни ухав соответствии с анатомическим строением заболевания уха подразделяют на три группы — болезни наружного, среднего и внутреннего уха.

- •9.1. Заболевания наружного уха

- •9.1.1. Рожистое воспаление

- •9.1.2. Перихондрит

- •9.1.3. Экзема

- •9.1.4. Фурункул наружного слухового прохода

- •9.1.5. Разлитое воспаление наружного слухового прохода

- •9.1.6. Отомикоз

- •9.1.7. Серная пробка

- •9.2. Воспалительные заболевания среднего уха

- •9.2.1. Острый средний отит

- •9.2.2. Острый средний отит у детей

- •9.2.3. Экссудативный аллергический средний отит

- •9.2.4. Острый средний отит при инфекционных болезнях

- •9.2.5. Адгезивный отит

- •9.2.6. Тимпаносклероз

- •9.2.7. Аэроотит

- •9.2.8. Мастоидит

- •9.2.9. Петрозит

- •9.2.10. Хронический гнойный средний отит

- •9.3. Воспалительные и невоспалительные заболевания внутреннего уха

- •9.3.1. Лабиринтит

- •9.3.2. Нейросенсорная тугоухость

- •I степень (легкая) — потеря слуха на тоны 500—4000 Гц в пределах 50 дБ, разговорная речь воспринимается с расстояния 4—6 м;

- •II степень (средняя) — потеря слуха на те же частоты равна 50—60 дБ, разговорная речь воспринимается с расстояния от 1 до 4 м;

- •III степень (тяжелая) — потеря слуха превышает 60— 70 дБ, разговорная речь воспринимается с расстояния от 0,25—1 м. Восприятие звуков ниже этого уровня оценивается как глухота.

- •9.3.3. Болезнь Меньера

- •9.4. Отосклероз

- •9.5. Травмы уха

- •9.6. Инородные тела наружного слухового прохода

- •9.7. Аномалии развития уха

- •9.8. Реабилитация больных с тугоухостью и глухотой

- •Комплексное аудиологическое обеспечение программы по диагностике, лечению и реабилитации тугоухости различного генеза

- •Глава 10 неврологические

- •10.1. Отогенные внутричерепные осложнения

- •10.1.1. Отогенный менингит

- •10.1.2. Отогенные внутричерепные абсцессы

- •10.1.3. Арахноидит задней черепной ямки

- •10.1.4. Синус-тромбоз

- •10.2. Риногенные орбитальные осложнения

- •10.3. Риногенные внутричерепные осложнения

- •10.3.1. Риногенный менингит, арахноидит

- •10.3.2. Абсцессы лобной доли мозга

- •10.3.3. Тромбоз кавернозного синуса

- •10.4. Сепсис

- •Глава 11

- •11.1. Доброкачественные опухоли

- •11.1.1. Доброкачественные опухоли носа

- •11.1.2. Доброкачественные опухоли глотки

- •11.1.3. Доброкачественные опухоли гортани

- •11.1.4. Доброкачественные опухоли уха

- •11.1.5. Невринома преддверно-улиткового (VIII) нерва

- •11.2. Злокачественные опухоли

- •11.2.1. Злокачественные опухоли носа и околоносовых пазух

- •11.2.2. Злокачественные опухоли глотки

- •11.2.3. Злокачественные опухоли гортани

- •Глава 12 специфические заболевания лор-органов

- •12.1. Туберкулез

- •12.1.1. Туберкулез носа

- •12.1.2. Туберкулез глотки

- •12.1.3. Туберкулез гортани

- •12.1.4. Волчанка верхних дыхательных путей

- •12.1.5. Туберкулез среднего уха

- •12.2. Склерома верхних дыхательных путей

- •12.3. Сифилис верхних дыхательных путей и уха

- •12.3.1. Сифилис носа

- •12.3.2. Сифилис глотки

- •12.3.3. Сифилис гортани

- •12.3.4. Сифилис уха

- •12.4. Гранулематоз Вегенера

- •12.5. Дифтеритическое поражение лор-органов

- •12.6. Поражение лор-органов при спиДе

- •Глава 13 профессиональный отбор, профессиональная консультация, экспертиза

- •Глава 14 методические рекомендации по ведению истории болезни в лор-стационаре

- •14.1. Общие положения

- •14.2. Схема истории болезни

- •Часть I 16

- •Глава 4 клиническая анатомия и физиология уха 90

- •Глава 5 методы исследования лор-органов 179

- •Глава 7 заболевания глотки 667

- •Глава 8 заболевания гортани 786

- •Глава 12 специфические заболевания лор-органов 1031

- •Глава 13 профессиональный отбор, профессиональная консультация, экспертиза 1065

- •Глава 14 методические рекомендации по ведению истории болезни в лор-стационаре 1069

- •3Оглавление

- •Часть I 16

- •Глава 4 клиническая анатомия и физиология уха 90

- •Глава 5 методы исследования лор-органов 179

- •Глава 7 заболевания глотки 667

- •Глава 8 заболевания гортани 786

- •Глава 12 специфические заболевания лор-органов 1031

- •Isbn s-aas-a4bia-b

3.2. Клиническая анатомия трахеи и бронхов

Дыхательное горло (trachea) является продолжением гортани, с которой оно связано посредством перстнетрахеальной связки (lig. cricotracheale). Трахея — длинная цилиндрическая трубка (длина 11 — 13 см); она начинается на уровне тела Суп, а на уровне ThiV—Thv делится на два главных бронха (bronchus principalis dexter et sinister). Начало перегородки, разделяющей трахею, называется шпорой (carina; рис. 3.6), а место деления — бифуркацией. У новорожденных нижний конец трахеи находится на уровне тел ThIU—ThIV, в возрасте 2—6 лет — на уровне тела ThIv.

Стенка трахеи состоит из 16—20 гиалиновых хрящей (cartilagines tracheales) подковообразной формы, свободные концы которых направлены кзади. Между ними натянута перепончатая часть стенки трахеи (paries membranaceus tracheae), состоящая из большого количества коллагеновых и эластических волокон. В глубоких слоях имеются гладкие мышечные волокна. Хрящи соединены между собой кольцевидными связками (Iigg. annularia). Просвет трахеи расширяется при вдохе и суживается при выдохе. Ширина просвета трахеи варьирует: у мужчин она колеблется от 15 до 22 мм, у женщин — от 13 до 18 мм, у грудного ребенка равна 6—7 мм, у ребенка 10 лет — 8—11 мм. Изнутри трахея выстлана слизистой оболочкой и покрыта цилиндрическим мерцательным эпителием. Рабочее движение ресничек направлено кверху. В слизистой оболочке трахеи много желез, которые вырабатывают белково-слизис- тый секрет. В области задней стенки слизистая оболочка образует мелкие складки.

В рыхлой соединительной ткани, окружающей трахею, имеется большое количество лимфатических узлов, особенно много их в облаСти бифуркации.

Задняя перепончатая часть стенки трахеи прилежит к передней стенке пищевода. Такое соотношение следует иметь в виду при выполнении трахеостомии, когда возможно ранение стенки пищевода и образование в дальнейшем трахеопище- водного свища.

К передней и боковым стенкам трахеи прилежат крупные сосуды (arcus aortae et a.anonyma), кроме того, в шейной части на передней поверхности трахеи лежит перешеек щитовидной Железы, в грудном отделе у детей до 14—16 лет — вилочковая Железа (gl.thymus). На месте бифуркации шпора (carina) несколько отклонена влево. Из двух главных бронхов правый короче и шире, чем левый. Длина правого бронха 3 см, левого — 5 см. Диаметр главных бронхов в среднем 10—16 мм. Правый бронх является почти продолжением трахеи, поэтому инородные тела чаще всего попадают именно в него. Войдя в легкие,

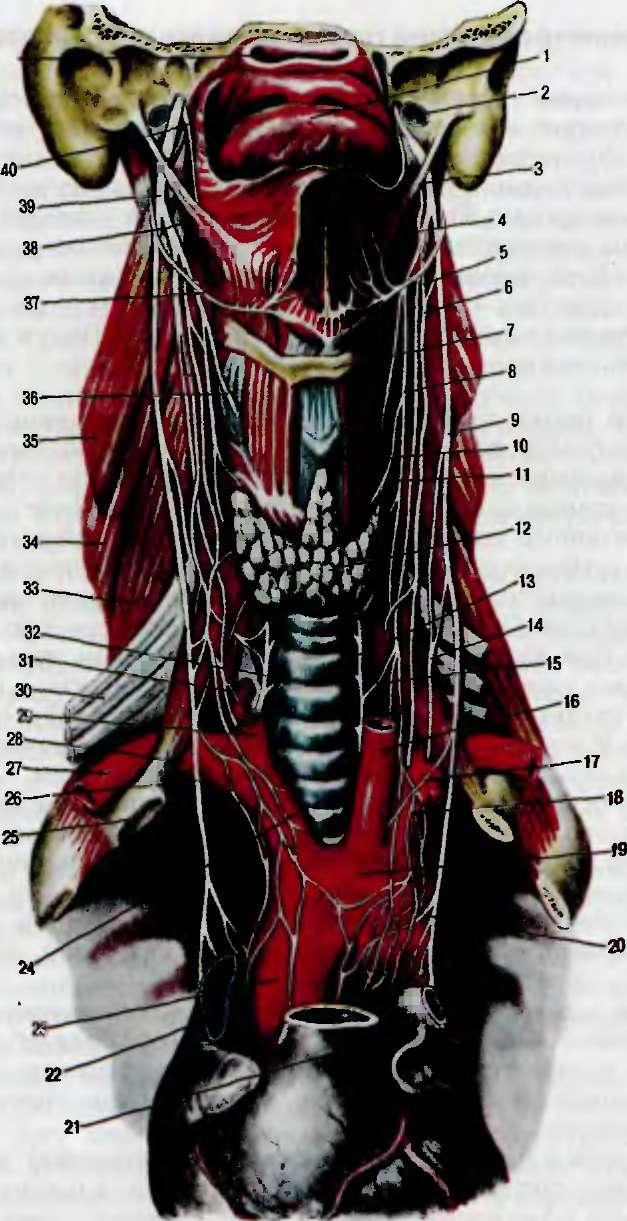

Рис.

3.5. Иннеовапия шеи и гортани.

каждый из главных бронхов, ветвясь, суживается, идет вниз и назад к основанию легкого, древовидно разветвляясь в нем. Бронхиальному дереву свойственны движения, похожие на перистальтические (при вдохе бронх удлиняется и расширяется, при выдохе — наоборот).

Кровоснабжение трахеи и бронхов осуществляется за счет нижней щитовидной (a.thyroidea inferior) и бронхиальной (a.bronchialis) артерий, их ветви проходят вдоль боковой стенки трахеи и бронхов, а также в поперечном направлении между хрящами в кольцевую связку (lig. annularae) и образуют сплетение. Вены трахеи и бронхов впадают в нижние щитовидные вены (w.thyroideae inferiores).

Иннервация трахеи и бронхов происходит за счет возвратного нерва (n.recurrens), блуждающего нерва (n.vagus) и его трахеальных веточек, которые в нижнем отрезке дыхательных путей образуют трахеальное сплетение (plexus trachealis). Мышечные волокна, заложенные в бронхах, снабжаются нервными волокнами блуждающего и симпатического нервов.