- •Часть I клиническая анатомия и физиология верхних дыхательных путей и уха. Методы исследования лор-органов

- •Глава 1 клиническая анатомия и физиология носа и околоносовых пазух

- •1.1. Клиническая анатомия наружного носа

- •1.2. Клиническая анатомия полости носа

- •1.3. Клиническая анатомия околоносовых пазух

- •1.4. Клиническая физиология носа и околоносовых пазух

- •Глава 2 клиническая

- •2.1. Клиническая анатомия глотки

- •2.3. Клиническая анатомия и физиология пищевода

- •Глава 3 клиническая анатомия и физиология гортани, трахеи и бронхов

- •3.1. Клиническая анатомия гортани

- •3.2. Клиническая анатомия трахеи и бронхов

- •3.3. Клиническая физиология гортани, трахеи и бронхов

- •Глава 4 клиническая анатомия и физиология уха

- •4.1. Анатомия наружного уха

- •4.2. Анатомия среднего уха

- •4.3. Анатомия внутреннего уха

- •4.4. Клиническая физиология уха

- •4.4.1. Функция органа слуха

- •5,5 См2Отношение 10:1

- •4.4.2. Функция вестибулярного анализатора

- •Глава 5 методы исследования лор-органов

- •5.1. Методы исследования носа и околоносовых пазух

- •5.2. Методы исследования глотки

- •5.3. Методы исследования гортани

- •При вдохе (рис. 5.10, г) и фонации (рис. 5.10, д) определяется подвижность обеих половин гортани. Между голосовыми

- •5.4.1. Исследование функций слухового анализатора

- •5.4.2. Исследование функций вестибулярного анализатора

- •5.5. Эзофагоскопия

- •5.6. Трахеобронхоскопия

- •Заболевания носа и околоносовых пазух, глотки, гортани и уха

- •6.1. Аномалии развития носа

- •6.2. Заболевания наружного носа 6.2.1. Фурункул носа

- •6.2.2. Сикоз

- •6.2.3. Экзема

- •6.2.4. Рожистое воспаление

- •6.2.7. Термические повреждения

- •6.3. Заболевания полости носа

- •6.3.1. Острый насморк (острый ринит)

- •6.3.2. Хронический насморк (хронический ринит)

- •6.3.3. Озена, или зловонный насморк

- •6.3.4. Вазомоторный ринит

- •6.3.5. Аносмия и гипосмия

- •6.3.6. Инородные тела полости носа

- •6.3.7. Деформации перегородки носа, синехии и атрезии полости носа

- •6.3.8. Гематома, абсцесс, перфорация перегородки носа

- •6.3.9. Носовое кровотечение

- •6.3.10. Травмы носа

- •6.3.11. Хирургия дефектов наружного носа

- •6.4. Заболевания околоносовых пазух

- •6.4.1. Острое воспаление верхнечелюстной пазухи

- •6.4.2. Хроническое воспаление верхнечелюстной пазухи

- •Синус-катетер снабжен двумя надувными баллонами, один из которых помещают дистально позади хоаны, другой — проксимально в преддверии носа, от каждого из баллонов отходит

- •6.4.3. Острое воспаление лобной пазухи

- •6.4.4. Хроническое воспаление лобной пазухи

- •6.4.6. Хроническое воспаление клеток решетчатого лабиринта

- •6.4.7. Острое и хроническое воспаление клиновидной пазухи

- •6.4.8. Аллергические заболевания околоносовых пазух (аллергические синуиты)

- •6.4.9. Травмы околоносовых пазух

- •6.4.10. Микроэндоскопические методы хирургического вмешательства в полости носа и околоносовых пазухах

- •Глава 7 заболевания глотки

- •7.1. Острое воспаление глотки

- •7.2. Хроническое воспаление глотки

- •Rp.: Kalii iodidi 0,2 Lodi 0,01

- •7.3. Ангина

- •7.4. Осложнения ангин

- •7.5. Патология глотки при системных заболеваниях крови

- •7.6. Ангина при лейкозе

- •7.7. Хроническое воспаление небных миндалин — хронический тонзиллит

- •1. Острый и хронический тон-

- •7.8. Профилактика ангин и хронического тонзиллита

- •7.9. Гипертрофия небных миндалин

- •7.10. Гипертрофия глоточной (носоглоточной) миндалины — аденоиды

- •7.11. Синдром апноэ, или храп во сне

- •7.12. Инородные тела глотки

- •7.13. Ранения глотки

- •7.14. Неврозы глотки

- •7.15. Повреждения и инородные тела пищевода

- •7.16. Ожоги глотки и пищевода

- •Глава 8 заболевания гортани

- •8.1. Острый катаральный ларингит

- •8.2. Флегмонозный (инфильтративно-гнойный) ларингит

- •8.3. Абсцесс гортани

- •8.4. Хондроперихондрит гортани

- •8.5. Отек гортани

- •1) 3 % Раствор преднизолона — 2 мл (60 мг) внутримышечно. Если отек сильно выражен, а стеноз гортани нарастает, то однократную дозу преднизолона увеличивают в 2— 4 раза;

- •8.6. Подскладочный ларингит (ложный круп)

- •8.7. Гортанная ангина

- •8.8. Хронический катаральный ларингит

- •8.9. Хронический гиперпластический ларингит

- •8.10. Хронический атрофический ларингит

- •8.11. Острый и хронический стеноз гортани

- •8.11.1. Острый стеноз гортани

- •8.11.2. Хронический стеноз гортани

- •8.12. Расстройства функций гортани

- •8.13. Травмы гортани

- •8.14. Инородные тела гортани

- •8.15. Ожоги гортани

- •8.16. Острый трахеит

- •8.17. Хронический трахеит

- •8.18. Травмы трахе

- •Глава 9 болезни ухав соответствии с анатомическим строением заболевания уха подразделяют на три группы — болезни наружного, среднего и внутреннего уха.

- •9.1. Заболевания наружного уха

- •9.1.1. Рожистое воспаление

- •9.1.2. Перихондрит

- •9.1.3. Экзема

- •9.1.4. Фурункул наружного слухового прохода

- •9.1.5. Разлитое воспаление наружного слухового прохода

- •9.1.6. Отомикоз

- •9.1.7. Серная пробка

- •9.2. Воспалительные заболевания среднего уха

- •9.2.1. Острый средний отит

- •9.2.2. Острый средний отит у детей

- •9.2.3. Экссудативный аллергический средний отит

- •9.2.4. Острый средний отит при инфекционных болезнях

- •9.2.5. Адгезивный отит

- •9.2.6. Тимпаносклероз

- •9.2.7. Аэроотит

- •9.2.8. Мастоидит

- •9.2.9. Петрозит

- •9.2.10. Хронический гнойный средний отит

- •9.3. Воспалительные и невоспалительные заболевания внутреннего уха

- •9.3.1. Лабиринтит

- •9.3.2. Нейросенсорная тугоухость

- •I степень (легкая) — потеря слуха на тоны 500—4000 Гц в пределах 50 дБ, разговорная речь воспринимается с расстояния 4—6 м;

- •II степень (средняя) — потеря слуха на те же частоты равна 50—60 дБ, разговорная речь воспринимается с расстояния от 1 до 4 м;

- •III степень (тяжелая) — потеря слуха превышает 60— 70 дБ, разговорная речь воспринимается с расстояния от 0,25—1 м. Восприятие звуков ниже этого уровня оценивается как глухота.

- •9.3.3. Болезнь Меньера

- •9.4. Отосклероз

- •9.5. Травмы уха

- •9.6. Инородные тела наружного слухового прохода

- •9.7. Аномалии развития уха

- •9.8. Реабилитация больных с тугоухостью и глухотой

- •Комплексное аудиологическое обеспечение программы по диагностике, лечению и реабилитации тугоухости различного генеза

- •Глава 10 неврологические

- •10.1. Отогенные внутричерепные осложнения

- •10.1.1. Отогенный менингит

- •10.1.2. Отогенные внутричерепные абсцессы

- •10.1.3. Арахноидит задней черепной ямки

- •10.1.4. Синус-тромбоз

- •10.2. Риногенные орбитальные осложнения

- •10.3. Риногенные внутричерепные осложнения

- •10.3.1. Риногенный менингит, арахноидит

- •10.3.2. Абсцессы лобной доли мозга

- •10.3.3. Тромбоз кавернозного синуса

- •10.4. Сепсис

- •Глава 11

- •11.1. Доброкачественные опухоли

- •11.1.1. Доброкачественные опухоли носа

- •11.1.2. Доброкачественные опухоли глотки

- •11.1.3. Доброкачественные опухоли гортани

- •11.1.4. Доброкачественные опухоли уха

- •11.1.5. Невринома преддверно-улиткового (VIII) нерва

- •11.2. Злокачественные опухоли

- •11.2.1. Злокачественные опухоли носа и околоносовых пазух

- •11.2.2. Злокачественные опухоли глотки

- •11.2.3. Злокачественные опухоли гортани

- •Глава 12 специфические заболевания лор-органов

- •12.1. Туберкулез

- •12.1.1. Туберкулез носа

- •12.1.2. Туберкулез глотки

- •12.1.3. Туберкулез гортани

- •12.1.4. Волчанка верхних дыхательных путей

- •12.1.5. Туберкулез среднего уха

- •12.2. Склерома верхних дыхательных путей

- •12.3. Сифилис верхних дыхательных путей и уха

- •12.3.1. Сифилис носа

- •12.3.2. Сифилис глотки

- •12.3.3. Сифилис гортани

- •12.3.4. Сифилис уха

- •12.4. Гранулематоз Вегенера

- •12.5. Дифтеритическое поражение лор-органов

- •12.6. Поражение лор-органов при спиДе

- •Глава 13 профессиональный отбор, профессиональная консультация, экспертиза

- •Глава 14 методические рекомендации по ведению истории болезни в лор-стационаре

- •14.1. Общие положения

- •14.2. Схема истории болезни

- •Часть I 16

- •Глава 4 клиническая анатомия и физиология уха 90

- •Глава 5 методы исследования лор-органов 179

- •Глава 7 заболевания глотки 667

- •Глава 8 заболевания гортани 786

- •Глава 12 специфические заболевания лор-органов 1031

- •Глава 13 профессиональный отбор, профессиональная консультация, экспертиза 1065

- •Глава 14 методические рекомендации по ведению истории болезни в лор-стационаре 1069

- •3Оглавление

- •Часть I 16

- •Глава 4 клиническая анатомия и физиология уха 90

- •Глава 5 методы исследования лор-органов 179

- •Глава 7 заболевания глотки 667

- •Глава 8 заболевания гортани 786

- •Глава 12 специфические заболевания лор-органов 1031

- •Isbn s-aas-a4bia-b

7.10. Гипертрофия глоточной (носоглоточной) миндалины — аденоиды

Третья, или носоглоточная, миндалина развита лишь в детском и юношеском возрасте; в тех случаях, когда ткань этой миндалины гипертрофирована, ее называют аденоидами, а если регистрируются признаки воспаления этой миндалины, такой процесс называют аденоидитом.

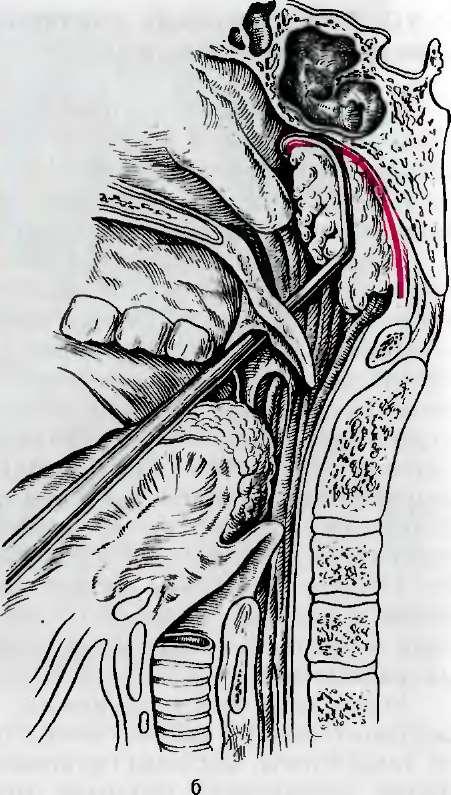

Аденоидные разращения (adenoides) встречаются обычно в возрасте от 3 до 15 лет, но бывают и у более младших детей, а также у взрослых. Аденоиды наблюдаются одинаково часто у мальчиков и девочек, примерно у 3,5—8 %. Аденоидные разращения (рис. 7.8, а) локализуются в области заднего отдела свода носоглотки, но могут заполнять весь ее купол и распространяться по боковым стенкам книзу к глоточным устьям слуховых труб. Они обычно прикрепляются широким основанием, имеют неправильную округлую форму и разделены глубокой расщелиной по средней сагиттальной линии; каждая половинка разделена менее глубокой щелью на 2 или 3 дольки. Обычно аденоиды мягкой консистенции, имеют бледно- розовую окраску; у взрослых они более плотные, в редких случаях могут быть склерозированными, что объясняется частым их воспалением.

Морфологически аденоиды представлены ретикулярной соединительной тканью, между трабекулами которой находятся лимфоциты, местами организованные в фолликулы. Аденоидные разращения покрыты многорядным цилиндрическим мерцательным эпителием. Протоки слизистых желез впадают в расщелины, выделяемый железами секрет постоянно омывает их стенки, поэтому здесь обычно не бывает воспаления по типу хронического лакунита, как в небных миндалинах. Иногда на поверхности встречаются мелкие кисты и скопления эпителия.

Клиническая картина обычно хорошо выражена. Основными признаками аденоидов являются нарушение носового дыхания, серозные выделения из носа, нарушение функции слуховых труб, частые воспаления как в носоглотке, так и в полости носа. Нарушение носового дыхания зависит от степени гипертрофии носоглоточной миндалины и застойных явлений в слизистой оболочке носа, особенно задних концов носовых раковин, обусловленных аденоидами. Различают 4 степени аденоидных разращений: при I степени аденоиды прикрывают до '/5 сошника, при II — до {/2, при III степени — 2/з сошника закрыты гипертрофированной миндалиной и при IV — хоаны закрыты полностью или почти полностью. Аденоидные разращения I степени не нарушают заметным образом носового дыхания во время бодрствования ребенка, однако во сне объем их несколько увеличивается за счет большего веноз

-

Рис.

7.8.

Аденотомия.

в

ного кровенаполнения, что затрудняет носовое дыхание. Если в анамнезе заболевания выяснено, что во время сна ребенок дышит открытым ртом, это указывает на возможность наличия аденоидов.

Гипертрофия носоглоточной миндалины вызывает застойную гиперемию в окружающих мягких тканях: слизистои оболочке носовых раковин, мягком небе, задних небных дужках и даже в околоносовых пазуха;:. В связи с этим увеличенные задние концы носовых раковин, особенно нижних, сами по себе могут значительно нарушать носовое дыхание и сдавливать глоточные устья слуховых труб. Это же явление влечет з

а

собой рецидивирующие риниты, которые переходят в хронический катаральный ринит. Нередко аденоиды осложняются аденоидитом. Регионарные шейные, затылочные и подчелюстные лимфатические узлы при аденоидах, и особенно при аде- ноидите, могут быть увеличены. Дети, страдающие аденоидами, обычно плохо спят, часто храпят, их может беспокоить удушье в связи с западением языка; плохой сон нередко сопровождается тяжелыми сновидениями. Ребенок становится вялым и апатичным. Аденоидные разращения ограничивают подвижность мягкого неба в связи с давлением аденоидной массы на небную занавеску и ее застойной гиперемией, что нарушает правильную фонацию и артикуляцию. При длительном течении заболевания у детей возникают нарушения в развитии лицевого скелета: постоянно отвисшая нижняя челюсть становится узкой и удлиненной, неправильно развивается твердое небо — оно формируется высоким и узким; в связи с неправильным расположением зубов нарушается прикус. Эти изменения придают лицу характерный «аденоидный» вид. Значительным может быть влияние аденоидов на некоторые механизмы дыхательной функции и мозгового кровообращения. Известно, что в силу рефлекторных влияний, возникающих при прохождении струи воздуха через нос (сопротивление в носу составляет 47 % всего сопротивления в воздухоносных путях), формируется характер вдоха и выдоха, поэтому более свободное дыхание через рот имеет несколько меньшую глубину, чем через нос. У ребенка эта хроническая, хотя и маленькая, недостача вентиляции легкого не компенсируется. Уменьшенная ок- сигенация крови с течением времени может проявиться некоторой умственной отсталостью ребенка (хуже становится память, плохо учится в школе). Кроме того, при длительном уменьшении глубины вдоха возможна некоторая недостаточность венозного оттока из черепа (в силу уменьшения отрицательного давления при вдохе в грудной клетке), что также неблагоприятно для функционального развития головного мозга. У детей, страдающих гипертрофией носоглоточной миндалины, с течением времени нарушается формирование грудной клетки («куриная грудь»), развивается малокровие, могут увеличиться размеры слепого пятна на глазном дне. Дети, страдающие аденоидами, обычно вялые, они рассеянны, плохо успевают в школе, их часто беспокоит головная боль.

Диагностика обычно не представляет больших затруднений. Жалобы на постоянное или периодическое (только во время сна) затруднение носового дыхания, выделения из носа, головную боль, периодическое или постоянное нарушение слуха на одно или оба уха являются достаточным основанием, чтобы предположить наличие у ребенка аденоидов. Наряду с отмеченной симптоматикой заболевания данные задней и передней риноскопии, пальцевое исследование (в перчатках) носоглотки, а в необходимых случаях простая и контрастная рентгенография позволяют установить точный диагноз. У ребенка осуществить заднюю риноскопию бывает трудно из-за его беспокойного поведения, поэтому часто приходится исследовать носоглотку пальцем, определяя величину носоглоточной миндалины, ее консистенцию и область распространения, величину хоан, а также особенности строения свода и задней стенки носоглотки, где может выступать тело позвонка.

Заболевание нужно дифференцировать от гипертрофии носовых раковин, искривления перегородки носа, опухолей, юношеской ангиофибромы (у мальчиков и очень редко у девочек), рубцового процесса, хоанального полипа, врожденной недостаточности носоглотки, а иногда и от болезни крови, что может сопровождаться инфильтрацией, увеличением и деструкцией лимфаденоидной ткани в носоглотке.

Лечение, как правило, хирургическое, консервативные методы используют лишь при небольшом увеличении миндалины или наличии противопоказаний к операции. Благотворное действие может оказать климатотерапия в условиях Крыма и Черноморского побережья Кавказа. В ряде случаев дают эффект антигистаминные препараты и глюконат кальция. Актинотерапию применяют лишь в тех редких случаях, когда оперативное вмешательство абсолютно противопоказано, а методы консервативного лечения неэффективны. Суммарная доза при рентгенотерапии 300—600 Р.

Удаление аденоидов (аденотомия) производят в тех случаях, когда увеличенная миндалина нарушает носовое дыхание. Чаще всего операция делается в возрасте 5—7 лет, однако при выраженном затруднении носового дыхания, ухудшении слуха и других возможных патологических явлениях, вызываемых аденоидами, аденотомию производят и в грудном возрасте, и у взрослых. У детей операцию можно делать в амбулаторных условиях, у взрослых — лишь в стационаре, так как аденоиды могут быть склерозированными, с большим количеством соединительной ткани, поэтому при их срезании сосуды плохо спадаются, что затрудняет тромбообразование и может обусловить кровотечение. Может быть смертельно опасной ошибочная аденотомия при юношеской ангиофиброме у мальчиков. Противопоказаниями к хирургическому лечению являются болезни крови, тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы, инфекционные болезни, после перенесения которых операцию можно делать лишь через 1—2 мес. При наличии неблагоприятной эпидемической обстановки (грипп, корь и т.д.) от аденотомии следует воздержаться.

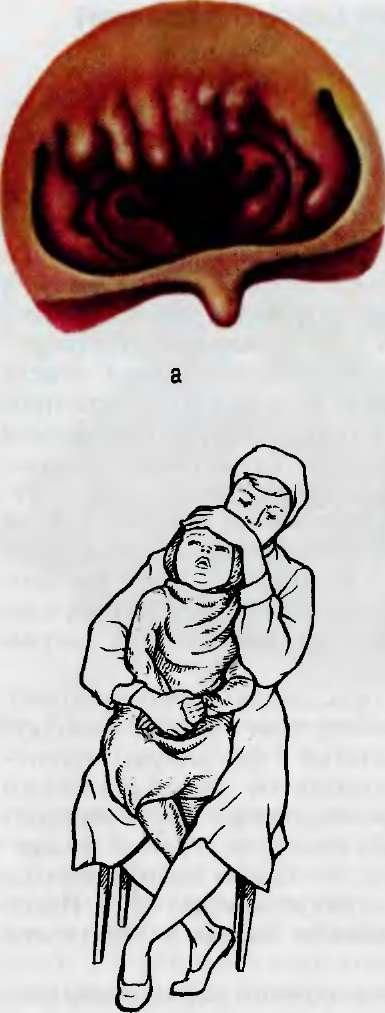

Обследование перед операцией включает исследования крови (общий анализ, количество тромбоцитов, время кровотечения и свертываемости), мочи, при показаниях — и другие анализы, осмотр терапевтом, санацию полости рта; перед опе- рацией измеряют температуру тела. Операцию (рис. 7.8, б) производят аденотомом Бекмана под местным обезболиванием у взрослых (10 % раствор лидокаина вливают по 5 капель в каждую половину носа). Некоторые хирурги предпочитают общее обезболивание (наркоз) и не применяют аденотом, что утяжеляет операцию.

Существует 5 размеров аденотомов; по величине носоглотки подбирается подходящий. Ребенка, завернутого в простыню, помощник держит на руках, зажав между колен его ноги; голову ребенка фиксируют руками (рис. 7.8, в). Аденотом вводят в носоглотку; ориентиром служит мягкое небо. Затем аденотомом на ощупь определяют задний край сошника и задний отдел свода носоглотки. При надавливании на задний отдел купола носоглотки миндалина проскальзывает в просвет аде- нотома. После этого коротким движением нож аденотома смещают кзади и книзу. При этом аденоиды срезаются у основания и выбрасываются в полость рта или остаются висеть на крючках аденотома. Затем ребенок поочередно высмаркивает обе половины носа. В некоторых (редких) случаях срезанные аденоиды могут попадать в нижний отдел глотки и проглатываются. В исключительно редких случаях возможно попадание аденоидов в гортань, что вызывает асфиксию и требует срочной коникотомии, после чего аденоидная масса выбрасывается воздухом или ее нужно удалять с помощью ларинго- и тра- хеоскопии. В связи с возможностью таких осложнений предложены аденотомы, снабженные коробочками, которые удерживают срезанные аденоиды.

После операции кровянистого отделяемого практически нет. Ребенка с сопровождающим можно отпустить через 1 — 2 ч, если нет выделений крови через нос и стекания ее по задней стенке глотки. В течение 5 дней рекомендуется домашний режим. В первый день следует давать негорячую жидкую пищу, а в последующие 5 дней — теплую и мягкую, постепенно переходя к нормальному питанию.

В очень редких случаях возможны небольшие выделения крови, что связывают с неполным удалением надрезанного участка лимфоидной ткани. В этом случае повторяют аденото- мию или производят заднюю тампонаду. Остатки аденоидной ткани редко могут гипертрофироваться. У детей младшего возраста вероятность рецидива аденоидов больше, поэтому в редких случаях производят повторную аденотомию.