- •Часть I клиническая анатомия и физиология верхних дыхательных путей и уха. Методы исследования лор-органов

- •Глава 1 клиническая анатомия и физиология носа и околоносовых пазух

- •1.1. Клиническая анатомия наружного носа

- •1.2. Клиническая анатомия полости носа

- •1.3. Клиническая анатомия околоносовых пазух

- •1.4. Клиническая физиология носа и околоносовых пазух

- •Глава 2 клиническая

- •2.1. Клиническая анатомия глотки

- •2.3. Клиническая анатомия и физиология пищевода

- •Глава 3 клиническая анатомия и физиология гортани, трахеи и бронхов

- •3.1. Клиническая анатомия гортани

- •3.2. Клиническая анатомия трахеи и бронхов

- •3.3. Клиническая физиология гортани, трахеи и бронхов

- •Глава 4 клиническая анатомия и физиология уха

- •4.1. Анатомия наружного уха

- •4.2. Анатомия среднего уха

- •4.3. Анатомия внутреннего уха

- •4.4. Клиническая физиология уха

- •4.4.1. Функция органа слуха

- •5,5 См2Отношение 10:1

- •4.4.2. Функция вестибулярного анализатора

- •Глава 5 методы исследования лор-органов

- •5.1. Методы исследования носа и околоносовых пазух

- •5.2. Методы исследования глотки

- •5.3. Методы исследования гортани

- •При вдохе (рис. 5.10, г) и фонации (рис. 5.10, д) определяется подвижность обеих половин гортани. Между голосовыми

- •5.4.1. Исследование функций слухового анализатора

- •5.4.2. Исследование функций вестибулярного анализатора

- •5.5. Эзофагоскопия

- •5.6. Трахеобронхоскопия

- •Заболевания носа и околоносовых пазух, глотки, гортани и уха

- •6.1. Аномалии развития носа

- •6.2. Заболевания наружного носа 6.2.1. Фурункул носа

- •6.2.2. Сикоз

- •6.2.3. Экзема

- •6.2.4. Рожистое воспаление

- •6.2.7. Термические повреждения

- •6.3. Заболевания полости носа

- •6.3.1. Острый насморк (острый ринит)

- •6.3.2. Хронический насморк (хронический ринит)

- •6.3.3. Озена, или зловонный насморк

- •6.3.4. Вазомоторный ринит

- •6.3.5. Аносмия и гипосмия

- •6.3.6. Инородные тела полости носа

- •6.3.7. Деформации перегородки носа, синехии и атрезии полости носа

- •6.3.8. Гематома, абсцесс, перфорация перегородки носа

- •6.3.9. Носовое кровотечение

- •6.3.10. Травмы носа

- •6.3.11. Хирургия дефектов наружного носа

- •6.4. Заболевания околоносовых пазух

- •6.4.1. Острое воспаление верхнечелюстной пазухи

- •6.4.2. Хроническое воспаление верхнечелюстной пазухи

- •Синус-катетер снабжен двумя надувными баллонами, один из которых помещают дистально позади хоаны, другой — проксимально в преддверии носа, от каждого из баллонов отходит

- •6.4.3. Острое воспаление лобной пазухи

- •6.4.4. Хроническое воспаление лобной пазухи

- •6.4.6. Хроническое воспаление клеток решетчатого лабиринта

- •6.4.7. Острое и хроническое воспаление клиновидной пазухи

- •6.4.8. Аллергические заболевания околоносовых пазух (аллергические синуиты)

- •6.4.9. Травмы околоносовых пазух

- •6.4.10. Микроэндоскопические методы хирургического вмешательства в полости носа и околоносовых пазухах

- •Глава 7 заболевания глотки

- •7.1. Острое воспаление глотки

- •7.2. Хроническое воспаление глотки

- •Rp.: Kalii iodidi 0,2 Lodi 0,01

- •7.3. Ангина

- •7.4. Осложнения ангин

- •7.5. Патология глотки при системных заболеваниях крови

- •7.6. Ангина при лейкозе

- •7.7. Хроническое воспаление небных миндалин — хронический тонзиллит

- •1. Острый и хронический тон-

- •7.8. Профилактика ангин и хронического тонзиллита

- •7.9. Гипертрофия небных миндалин

- •7.10. Гипертрофия глоточной (носоглоточной) миндалины — аденоиды

- •7.11. Синдром апноэ, или храп во сне

- •7.12. Инородные тела глотки

- •7.13. Ранения глотки

- •7.14. Неврозы глотки

- •7.15. Повреждения и инородные тела пищевода

- •7.16. Ожоги глотки и пищевода

- •Глава 8 заболевания гортани

- •8.1. Острый катаральный ларингит

- •8.2. Флегмонозный (инфильтративно-гнойный) ларингит

- •8.3. Абсцесс гортани

- •8.4. Хондроперихондрит гортани

- •8.5. Отек гортани

- •1) 3 % Раствор преднизолона — 2 мл (60 мг) внутримышечно. Если отек сильно выражен, а стеноз гортани нарастает, то однократную дозу преднизолона увеличивают в 2— 4 раза;

- •8.6. Подскладочный ларингит (ложный круп)

- •8.7. Гортанная ангина

- •8.8. Хронический катаральный ларингит

- •8.9. Хронический гиперпластический ларингит

- •8.10. Хронический атрофический ларингит

- •8.11. Острый и хронический стеноз гортани

- •8.11.1. Острый стеноз гортани

- •8.11.2. Хронический стеноз гортани

- •8.12. Расстройства функций гортани

- •8.13. Травмы гортани

- •8.14. Инородные тела гортани

- •8.15. Ожоги гортани

- •8.16. Острый трахеит

- •8.17. Хронический трахеит

- •8.18. Травмы трахе

- •Глава 9 болезни ухав соответствии с анатомическим строением заболевания уха подразделяют на три группы — болезни наружного, среднего и внутреннего уха.

- •9.1. Заболевания наружного уха

- •9.1.1. Рожистое воспаление

- •9.1.2. Перихондрит

- •9.1.3. Экзема

- •9.1.4. Фурункул наружного слухового прохода

- •9.1.5. Разлитое воспаление наружного слухового прохода

- •9.1.6. Отомикоз

- •9.1.7. Серная пробка

- •9.2. Воспалительные заболевания среднего уха

- •9.2.1. Острый средний отит

- •9.2.2. Острый средний отит у детей

- •9.2.3. Экссудативный аллергический средний отит

- •9.2.4. Острый средний отит при инфекционных болезнях

- •9.2.5. Адгезивный отит

- •9.2.6. Тимпаносклероз

- •9.2.7. Аэроотит

- •9.2.8. Мастоидит

- •9.2.9. Петрозит

- •9.2.10. Хронический гнойный средний отит

- •9.3. Воспалительные и невоспалительные заболевания внутреннего уха

- •9.3.1. Лабиринтит

- •9.3.2. Нейросенсорная тугоухость

- •I степень (легкая) — потеря слуха на тоны 500—4000 Гц в пределах 50 дБ, разговорная речь воспринимается с расстояния 4—6 м;

- •II степень (средняя) — потеря слуха на те же частоты равна 50—60 дБ, разговорная речь воспринимается с расстояния от 1 до 4 м;

- •III степень (тяжелая) — потеря слуха превышает 60— 70 дБ, разговорная речь воспринимается с расстояния от 0,25—1 м. Восприятие звуков ниже этого уровня оценивается как глухота.

- •9.3.3. Болезнь Меньера

- •9.4. Отосклероз

- •9.5. Травмы уха

- •9.6. Инородные тела наружного слухового прохода

- •9.7. Аномалии развития уха

- •9.8. Реабилитация больных с тугоухостью и глухотой

- •Комплексное аудиологическое обеспечение программы по диагностике, лечению и реабилитации тугоухости различного генеза

- •Глава 10 неврологические

- •10.1. Отогенные внутричерепные осложнения

- •10.1.1. Отогенный менингит

- •10.1.2. Отогенные внутричерепные абсцессы

- •10.1.3. Арахноидит задней черепной ямки

- •10.1.4. Синус-тромбоз

- •10.2. Риногенные орбитальные осложнения

- •10.3. Риногенные внутричерепные осложнения

- •10.3.1. Риногенный менингит, арахноидит

- •10.3.2. Абсцессы лобной доли мозга

- •10.3.3. Тромбоз кавернозного синуса

- •10.4. Сепсис

- •Глава 11

- •11.1. Доброкачественные опухоли

- •11.1.1. Доброкачественные опухоли носа

- •11.1.2. Доброкачественные опухоли глотки

- •11.1.3. Доброкачественные опухоли гортани

- •11.1.4. Доброкачественные опухоли уха

- •11.1.5. Невринома преддверно-улиткового (VIII) нерва

- •11.2. Злокачественные опухоли

- •11.2.1. Злокачественные опухоли носа и околоносовых пазух

- •11.2.2. Злокачественные опухоли глотки

- •11.2.3. Злокачественные опухоли гортани

- •Глава 12 специфические заболевания лор-органов

- •12.1. Туберкулез

- •12.1.1. Туберкулез носа

- •12.1.2. Туберкулез глотки

- •12.1.3. Туберкулез гортани

- •12.1.4. Волчанка верхних дыхательных путей

- •12.1.5. Туберкулез среднего уха

- •12.2. Склерома верхних дыхательных путей

- •12.3. Сифилис верхних дыхательных путей и уха

- •12.3.1. Сифилис носа

- •12.3.2. Сифилис глотки

- •12.3.3. Сифилис гортани

- •12.3.4. Сифилис уха

- •12.4. Гранулематоз Вегенера

- •12.5. Дифтеритическое поражение лор-органов

- •12.6. Поражение лор-органов при спиДе

- •Глава 13 профессиональный отбор, профессиональная консультация, экспертиза

- •Глава 14 методические рекомендации по ведению истории болезни в лор-стационаре

- •14.1. Общие положения

- •14.2. Схема истории болезни

- •Часть I 16

- •Глава 4 клиническая анатомия и физиология уха 90

- •Глава 5 методы исследования лор-органов 179

- •Глава 7 заболевания глотки 667

- •Глава 8 заболевания гортани 786

- •Глава 12 специфические заболевания лор-органов 1031

- •Глава 13 профессиональный отбор, профессиональная консультация, экспертиза 1065

- •Глава 14 методические рекомендации по ведению истории болезни в лор-стационаре 1069

- •3Оглавление

- •Часть I 16

- •Глава 4 клиническая анатомия и физиология уха 90

- •Глава 5 методы исследования лор-органов 179

- •Глава 7 заболевания глотки 667

- •Глава 8 заболевания гортани 786

- •Глава 12 специфические заболевания лор-органов 1031

- •Isbn s-aas-a4bia-b

Глава 5 методы исследования лор-органов

Методы осмотра и эндоскопического исследования JIOP- органов имеют ряд общих принципов.

Обследуемого усаживают так, чтобы источник света и столик с инструментами находились справа от него.

Врач садится напротив обследуемого ногами к столу: ноги обследуемого должны быть кнаружи.

Источник света располагают на уровне правой ушной раковины обследуемого на расстоянии 10 см от нее.

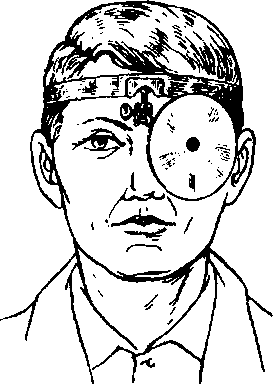

Правила применения лобного рефлектора:

а) укрепляют рефлектор на лбу при помощи лобной повязки. Отверстие рефлектора помещают против левого глаза (рис. 5.1);

б) рефлектор должен быть удален от исследуемого органа на 25—30 см (фокусное расстояние зеркала);

в) с помощью рефлектора направляют пучок отраженного света на нос обследуемого. Затем закрывают правый глаз, а левым смотрят через отверстие рефлектора и поворачивают его так, чтобы был виден пучок света («зайчик») на носу. Открывают правый глаз и продолжают осмотр двумя глазами. Периодически нужно контролировать, находится ли зрительная ось левого глаза в центре светового пучка и выдержано ли фокусное расстояние, которое врач может регулировать, отклоняясь кпереди или кзади.

5.1. Методы исследования носа и околоносовых пазух

Производят осмотр наружного носа, мест проекции околоносовых пазух носа на лице.

Пальпация наружного носа: указательные пальцы обеих рук располагаются вдоль спинки носа, легкими массирующими движениями ощупывают области корня, скатов, спинки и кончика носа.

Пальпируют переднюю и нижнюю стенки лобных пазух, выясняя при этом ощущения больного. Большие пальцы обеих рук располагают на лбу над бровями и мягко надавливают, затем перемещают большие пальцы в область верхней стенки глазницы к ее внутреннему углу и снова надавливают. Пальпируют точки выходов первых ветвей тройничного нерва. В норме пальпация стенок пазух безболезненна.

Рис.

5.1.

Положение лобного рефлектора на

голове врача.

Пальпируют подчелюстные и глубокие шейные регионарные лимфатические узлы. Глубокие шейные лимфатические узлы пальпируют поочередно с одной и другой стороны. Голова больного должна быть немного наклонена вперед. При пальпации лимфатических узлов справа правая рука врача лежит на темени обследуемого, а левой рукой он производит массирующие движения кончиками фаланг пальцев впереди переднего края грудино- ключично-сосцевидной мышцы. При пальпации лимфатических узлов слева левую руку кладут на темя, а правой производят пальпацию. Подчелюстные лимфатические узлы пальпируют, используя те же приемы. При немного наклоненной вперед голове обследуемого легкими массирующими движениями кончиками фаланг пальцев пальпируют подчелюстную область в направлении от середины к краю нижней челюсти. Нормальные лимфатические узлы не прощупываются.

Определение дыхательной функции но- с а. Исследование проводят поочередно сначала для одной половины носа, затем для другой. С этой целью правое крыло носа прижимают к носовой перегородке II пальцем левой руки, а правой рукой подносят небольшой кусочек ваты к левому преддверию и просят больного сделать короткий обычной силы вдох и выдох. По отклонению ваты устанавливают степень затруднения прохождения воздуха. Для определения дыхания через правую половину носа II пальцем правой руки прижимают левое крыло носа к носовой перегородке, а левой рукой подносят комочек ваты к правому преддверию и также просят больного сделать короткий вдох и выдох.

Дыхание носом может быть нормальным, затрудненным или отсутствовать. Дыхательную функцию носа оценивают на основании жалоб больного, результатов пробы с ватой и риноскопической картины. Более точное исследование функции носового дыхания проводят с помощью ринопневмометра Л.Б.Дайняк, Н.А.Мельниковой.

Определение обонятельной функции но- с а. Исследование проводят поочередно для каждой половин

ы

а

Рис. 5.2. Передняя риноскопия.

а — правильное положение носорасширителя; б — положение носорасширите- ля при осмотре.

носа с помощью пахучих веществ из ольфактометрического набора или ольфактометра. Для определения обонятельной функции носа справа II пальцем правой руки прижимают левое крыло носа к носовой перегородке, а левой рукой берут флакон с пахучим веществом и подносят к правому преддверию носа. Больного просят сделать короткий вдох правой половиной носа и назвать запах данного вещества. Обоняние через левую половину носа определяют аналогично, только правое крыло носа прижимают II пальцем левой руки, а пахучее вещество подносят правой рукой к левой половине носа.

Обоняние может быть нормальным (нормосмия), пониженным (гипосмия), извращенным (кокосмия) или отсутствует (аносмия).

Передняя риноскопия. Для осмотра преддверия носа I пальцем правой руки приподнимают его кончик. В норме преддверие носа свободное, стенки его покрыты волосами. Поочередно производят переднюю риноскопию одной и другой половин носа. На раскрытую ладонь левой руки помещают носорасширитель клювом вниз — I палец левой руки кладут сверху на винт носорасширителя, II и III пальцы — снаружи на браншу. IV и V пальцы должны находиться между бранша- ми носорасширителя. Такое расположецле пальцев дает возможность раскрывать и закрывать носорасширитель. Локоть левой руки опускают, кисть руки с носорасширителем должна быть подвижной; ладонь правой руки кладут на темя обследуемого, чтобы придавать голове положение, необходимое для проведения риноскопии.

ч

.

Рис.

5.3.

Риноскопическая картина при

двустороннем синусите

В

среднем носовом ходе слева - гнойное

отделяемое, полипы и гнойное отделяемое

в правой половине носа

Передние отделы нижнего носового хода и дно полости носа лучше видны при небольшом наклоне головы обследуе мого кпереди, для осмотра среднего носового хода голову от клоняют кзади и несколько в сторону осматриваемой половины носа Наклоны головы обследуемого врач осуществляет правой рукой, находящейся на его темени В норме слизистая оболочка носа розовая и влажная, а носовые ходы свободные, при воспалительном процессе, например, р околоносовых пазухах, в носовых ходах может определяться гнойное отделяв мое (рис. 5.3)

Удаление носорасширителя производят в следующем порядке : IV и V пальцами отодвигают правую ручку носорасширителя так, чтобы бранши его рабочей части сомкнулись не полностью, и носорасширитель выводят из носа (полное смы кание браншей рабочей части может привести к ущемлению волос преддверия носа).

Осмотр левой половины носа производят аналогично: в левой руке врач держит носорасширитель, а правая лежит на темени При этом правая бранша рабочей части носорасширите ля находится в верхневнутреннем углу левой ноздри, а левая — в нижненаружном.

Микроэндоскопическое исследование полости носа и околоносовых пазух. Микроэндоскопию полости носа и околоносовых пазух можно производить с помощью обычного операционного микроскоп

а

и эндоназальных эндоскопов с целью выполнения диагностических исследований и оперативных вмешательств. В настоящее время чаще используют наборы эндоскопов и инструментов для эндоназальной микрохирургии фирмы «Storz».

В практике оториноларинголога неоправданно мало используют операционный микроскоп для осмотра и выполнения операций в полости носа. Освоение этой методики не представляет больших трудностей для врача, владеющего методами осмотра ЛОР-органов. Применение операционного микроскопа при эндоназальных осмотрах и вмешательствах позволяет получить более полную эндоскопическую картину и уточняет технику операции, в основном в начальных отделах полости носа.

Микроэндоскопия с помощью эндоскопов — оригинальный метод исследования и хирургии носа и околоносовых пазух, поскольку в отличие от других методов осмотра дает возможность производить исследования и оперативные вмешательства с увеличением всех деталей сложной конфигурации внутриносовых структур на всю глубину полости носа. При осмотре с помощью эндоскопов под различными углами зрения (0°, 30°, 70°) для глаза и инструмента доступны все сложные поверхности полости носа и околоносовых пазух, что позволяет не только определить состояние того или другого объекта, но и произвести микрохирургическое вмешательство.

Вначале производят осмотр полости носа эндоскопом с прямой оптикой (0°). Обычно используют эндоскоп диаметром 4 мм. Эндоскопическое исследование перед операцией выполняют в определенной последовательности. Вначале осматривают преддверие носа — наиболее узкое место входа в полость носа, ограниченное медиально перегородкой носа, снизу дном полости носа, латерально в нижней половине передним концом нижней носовой раковины и латерально сверху над передним концом нижней раковины треугольным хрящом. Этот участок носит название «передний (вентральный) носовой клапан». В норме угол носового клапана между треугольным хрящом и перегородкой носа (рис. 5.4) составляет около 15°. Уменьшение этого угла и сужение носового клапана вызывает затруднение носового дыхания, при этом может возникать присасывающий эффект крыла носа, что опосредованно приведет к появлению храпа во сне. Необходимо обратить внимание на то, что при обычной передней риноскопии носо- расширитель, отодвигая крыло носа, увеличивает верхний угол и не позволяет составить полное представление о состоянии вентрального носового клапана, поэтому его нужно осматривать с помощью эндоскопа.

Далее эндоскоп продвигают в глубь полости носа по краю нижней носовой раковины по общему носовому ходу. Осматривают слизистую оболочку, рельеф носовой перегородки, задний конец нижней носовой раковины, хоаны, носоглотку, устье слуховой трубы. При обратном движении последовательно осматривают все отделы средней носовой раковины; задний, средний и особенно тщательно передний конец. В начальном отделе среднего носового хода располагается так называемый остеомеатальный комплекс, который представляет собой систему анатомических образований в области переднего отдела средней носовой раковины (рис. 5.5). Он ограничен медиально средней носовой раковиной, латерально крючко- видным отростком (КО), который представлен в виде серповидной костной пластинки решетчатой кости различной степени выраженности. КО прикреплен к латеральной стенке полости носа, идет косо сверху вниз и кзади. Спереди и несколько кверху от КО на уровне прикрепления средней носовой раковины имеются решетчатые клетки валика носа (agger nasi), которые открываются в полулунную щель. КО является передней стенкой воронки (infundibulum ethmoidale), в ее нижнюю часть открывается соустье верхнечелюстной пазухи. Нередко при эндоскопии под средней носовой раковиной можно увидеть увеличенную клетку решетчатого лабиринта — решетчатую буллу (bulla ethmoidalis). Воронка располагается в полулунной щели в среднем носовом ходу, куда открывается также естественное соустье лобной пазухи. Естественное соустье верхнечелюстной цазухи с полостью носа спереди прикрыто КО, поэтому его, Как правило, не удается увидеть при осмотре полости носа помощью эндоскопа. Нередким вариантом строения является наличие одного или двух дополнительных отверстий (фонтанелл) верхнечелюстной пазухи, которые обычно расположены рядом с основным отверстием (ostium maxil- lare).

Очень часто при эндоскопии обнаруживают увеличенный передний конец (булла) средней носовой раковины — так называемую concha bullosa, что обусловлено избыточной пнев- матизацией средней носовой раковины (рис. 5.6).

Средняя носовая раковина дугообразно сверху вниз прикрепляется к латеральной стенке полости носа и делит решетчатый лабиринт на два отдела — передний и задний.

Задние и передние клетки решетчатого лабиринта и клиновидная пазуха в отличие от верхнечелюстной и лобной пазух открываются нецосредствеццо в полость носа и носоглотку. Естественные отверстия задних клеток решетчатого лабиринта располагаются латеральнее верхней носовой раковины, где могут быть полипы, а отверстия клиновидной пазухи расположены на ее передней стенке, медиальнее верхней носовой раковины ближе к перегородке носа.

Эндоскопические методы исследования, помимо идентификации анатомических образований в полости носа, помогают выявить аденоиды, новообразования, кисты носоглотки,

Рис.

5.4.

Передний носовой клапан

1 — перегородка носа, 2 — каудальный конец треугольного хряща; 3 — перед ний конец нижней носовой раковины.

Рис.

5.5.

Остеомеатальный комплекс.

1 — передний край крючковидного отростка 2 — средняя носовая раковина; 3 — перегородка носа, 4 — общий носовой ход.

Рис. 5.6. Булла средней носовой раковины

1 — булла переднего края средней носовой раковины; 2 — средний носовой ход.

оценить состояние носоглоточной и трубных миндалин, подтвердить наличие сумки (кисты) Торнвальдта, которая может затруднять носовое дыхание, служить причиной храпа и гнусавости

Эндоскопия верхнечелюстной пазухи. Исследование осуществляют с помощью жестких эндоскопов прямого видения (0°), а при необходимости используют оптику 30° или 70°. После инъекции местноанестезирующего средства под слизистую оболочку с помощью троакара равномерными вращательными движениями перфорируют переднюю стенку собачьей ямки Отверстие накладывают, как правило, между корнями 3-го и 4-го зубов. Эндоскопы вводят в трубку (гильзу) троакара или воронку, предварительно введенную в отверстие, и осуществляют целенаправленное исследование содержимого и стенок пазухи, выявляют особенности анатомического строения и состояния слизистой оболочки пазухи По окончании исследования гильзу троакара выдвигают таким же осторожным вращательным движением, как при введении Место перфорации зашивать не следует Пациенту в течение 5—6 дней необходимо воздерживаться от интенсивного сморкания.

Осмотр соустья пазухи с носом производят 30° или 70° эндоскопами, при этом определяют наличие или отсутствие патологических изменений в слизистой оболочке соустья (отечность, гипертрофия, полипозные образования и др.), его раз-меры, заполненность жидким содержимым и др. Полученные данные позволяют принять решение о последующей лечебной тактике. В тех случаях, когда с помощью эндоскопа, различных микрощипцов и кусачек можно устранить ограниченный патологический процесс, например освободить и расширить соустье, произвести биопсию (в том числе и через нос) и т.д., вмешательство на этом заканчивают. Если же при помощи микроэндоскопии выявляют обширные патологические изменения, устанавливают показания к выполнению более широкого оперативного вмешательства.