- •Часть I клиническая анатомия и физиология верхних дыхательных путей и уха. Методы исследования лор-органов

- •Глава 1 клиническая анатомия и физиология носа и околоносовых пазух

- •1.1. Клиническая анатомия наружного носа

- •1.2. Клиническая анатомия полости носа

- •1.3. Клиническая анатомия околоносовых пазух

- •1.4. Клиническая физиология носа и околоносовых пазух

- •Глава 2 клиническая

- •2.1. Клиническая анатомия глотки

- •2.3. Клиническая анатомия и физиология пищевода

- •Глава 3 клиническая анатомия и физиология гортани, трахеи и бронхов

- •3.1. Клиническая анатомия гортани

- •3.2. Клиническая анатомия трахеи и бронхов

- •3.3. Клиническая физиология гортани, трахеи и бронхов

- •Глава 4 клиническая анатомия и физиология уха

- •4.1. Анатомия наружного уха

- •4.2. Анатомия среднего уха

- •4.3. Анатомия внутреннего уха

- •4.4. Клиническая физиология уха

- •4.4.1. Функция органа слуха

- •5,5 См2Отношение 10:1

- •4.4.2. Функция вестибулярного анализатора

- •Глава 5 методы исследования лор-органов

- •5.1. Методы исследования носа и околоносовых пазух

- •5.2. Методы исследования глотки

- •5.3. Методы исследования гортани

- •При вдохе (рис. 5.10, г) и фонации (рис. 5.10, д) определяется подвижность обеих половин гортани. Между голосовыми

- •5.4.1. Исследование функций слухового анализатора

- •5.4.2. Исследование функций вестибулярного анализатора

- •5.5. Эзофагоскопия

- •5.6. Трахеобронхоскопия

- •Заболевания носа и околоносовых пазух, глотки, гортани и уха

- •6.1. Аномалии развития носа

- •6.2. Заболевания наружного носа 6.2.1. Фурункул носа

- •6.2.2. Сикоз

- •6.2.3. Экзема

- •6.2.4. Рожистое воспаление

- •6.2.7. Термические повреждения

- •6.3. Заболевания полости носа

- •6.3.1. Острый насморк (острый ринит)

- •6.3.2. Хронический насморк (хронический ринит)

- •6.3.3. Озена, или зловонный насморк

- •6.3.4. Вазомоторный ринит

- •6.3.5. Аносмия и гипосмия

- •6.3.6. Инородные тела полости носа

- •6.3.7. Деформации перегородки носа, синехии и атрезии полости носа

- •6.3.8. Гематома, абсцесс, перфорация перегородки носа

- •6.3.9. Носовое кровотечение

- •6.3.10. Травмы носа

- •6.3.11. Хирургия дефектов наружного носа

- •6.4. Заболевания околоносовых пазух

- •6.4.1. Острое воспаление верхнечелюстной пазухи

- •6.4.2. Хроническое воспаление верхнечелюстной пазухи

- •Синус-катетер снабжен двумя надувными баллонами, один из которых помещают дистально позади хоаны, другой — проксимально в преддверии носа, от каждого из баллонов отходит

- •6.4.3. Острое воспаление лобной пазухи

- •6.4.4. Хроническое воспаление лобной пазухи

- •6.4.6. Хроническое воспаление клеток решетчатого лабиринта

- •6.4.7. Острое и хроническое воспаление клиновидной пазухи

- •6.4.8. Аллергические заболевания околоносовых пазух (аллергические синуиты)

- •6.4.9. Травмы околоносовых пазух

- •6.4.10. Микроэндоскопические методы хирургического вмешательства в полости носа и околоносовых пазухах

- •Глава 7 заболевания глотки

- •7.1. Острое воспаление глотки

- •7.2. Хроническое воспаление глотки

- •Rp.: Kalii iodidi 0,2 Lodi 0,01

- •7.3. Ангина

- •7.4. Осложнения ангин

- •7.5. Патология глотки при системных заболеваниях крови

- •7.6. Ангина при лейкозе

- •7.7. Хроническое воспаление небных миндалин — хронический тонзиллит

- •1. Острый и хронический тон-

- •7.8. Профилактика ангин и хронического тонзиллита

- •7.9. Гипертрофия небных миндалин

- •7.10. Гипертрофия глоточной (носоглоточной) миндалины — аденоиды

- •7.11. Синдром апноэ, или храп во сне

- •7.12. Инородные тела глотки

- •7.13. Ранения глотки

- •7.14. Неврозы глотки

- •7.15. Повреждения и инородные тела пищевода

- •7.16. Ожоги глотки и пищевода

- •Глава 8 заболевания гортани

- •8.1. Острый катаральный ларингит

- •8.2. Флегмонозный (инфильтративно-гнойный) ларингит

- •8.3. Абсцесс гортани

- •8.4. Хондроперихондрит гортани

- •8.5. Отек гортани

- •1) 3 % Раствор преднизолона — 2 мл (60 мг) внутримышечно. Если отек сильно выражен, а стеноз гортани нарастает, то однократную дозу преднизолона увеличивают в 2— 4 раза;

- •8.6. Подскладочный ларингит (ложный круп)

- •8.7. Гортанная ангина

- •8.8. Хронический катаральный ларингит

- •8.9. Хронический гиперпластический ларингит

- •8.10. Хронический атрофический ларингит

- •8.11. Острый и хронический стеноз гортани

- •8.11.1. Острый стеноз гортани

- •8.11.2. Хронический стеноз гортани

- •8.12. Расстройства функций гортани

- •8.13. Травмы гортани

- •8.14. Инородные тела гортани

- •8.15. Ожоги гортани

- •8.16. Острый трахеит

- •8.17. Хронический трахеит

- •8.18. Травмы трахе

- •Глава 9 болезни ухав соответствии с анатомическим строением заболевания уха подразделяют на три группы — болезни наружного, среднего и внутреннего уха.

- •9.1. Заболевания наружного уха

- •9.1.1. Рожистое воспаление

- •9.1.2. Перихондрит

- •9.1.3. Экзема

- •9.1.4. Фурункул наружного слухового прохода

- •9.1.5. Разлитое воспаление наружного слухового прохода

- •9.1.6. Отомикоз

- •9.1.7. Серная пробка

- •9.2. Воспалительные заболевания среднего уха

- •9.2.1. Острый средний отит

- •9.2.2. Острый средний отит у детей

- •9.2.3. Экссудативный аллергический средний отит

- •9.2.4. Острый средний отит при инфекционных болезнях

- •9.2.5. Адгезивный отит

- •9.2.6. Тимпаносклероз

- •9.2.7. Аэроотит

- •9.2.8. Мастоидит

- •9.2.9. Петрозит

- •9.2.10. Хронический гнойный средний отит

- •9.3. Воспалительные и невоспалительные заболевания внутреннего уха

- •9.3.1. Лабиринтит

- •9.3.2. Нейросенсорная тугоухость

- •I степень (легкая) — потеря слуха на тоны 500—4000 Гц в пределах 50 дБ, разговорная речь воспринимается с расстояния 4—6 м;

- •II степень (средняя) — потеря слуха на те же частоты равна 50—60 дБ, разговорная речь воспринимается с расстояния от 1 до 4 м;

- •III степень (тяжелая) — потеря слуха превышает 60— 70 дБ, разговорная речь воспринимается с расстояния от 0,25—1 м. Восприятие звуков ниже этого уровня оценивается как глухота.

- •9.3.3. Болезнь Меньера

- •9.4. Отосклероз

- •9.5. Травмы уха

- •9.6. Инородные тела наружного слухового прохода

- •9.7. Аномалии развития уха

- •9.8. Реабилитация больных с тугоухостью и глухотой

- •Комплексное аудиологическое обеспечение программы по диагностике, лечению и реабилитации тугоухости различного генеза

- •Глава 10 неврологические

- •10.1. Отогенные внутричерепные осложнения

- •10.1.1. Отогенный менингит

- •10.1.2. Отогенные внутричерепные абсцессы

- •10.1.3. Арахноидит задней черепной ямки

- •10.1.4. Синус-тромбоз

- •10.2. Риногенные орбитальные осложнения

- •10.3. Риногенные внутричерепные осложнения

- •10.3.1. Риногенный менингит, арахноидит

- •10.3.2. Абсцессы лобной доли мозга

- •10.3.3. Тромбоз кавернозного синуса

- •10.4. Сепсис

- •Глава 11

- •11.1. Доброкачественные опухоли

- •11.1.1. Доброкачественные опухоли носа

- •11.1.2. Доброкачественные опухоли глотки

- •11.1.3. Доброкачественные опухоли гортани

- •11.1.4. Доброкачественные опухоли уха

- •11.1.5. Невринома преддверно-улиткового (VIII) нерва

- •11.2. Злокачественные опухоли

- •11.2.1. Злокачественные опухоли носа и околоносовых пазух

- •11.2.2. Злокачественные опухоли глотки

- •11.2.3. Злокачественные опухоли гортани

- •Глава 12 специфические заболевания лор-органов

- •12.1. Туберкулез

- •12.1.1. Туберкулез носа

- •12.1.2. Туберкулез глотки

- •12.1.3. Туберкулез гортани

- •12.1.4. Волчанка верхних дыхательных путей

- •12.1.5. Туберкулез среднего уха

- •12.2. Склерома верхних дыхательных путей

- •12.3. Сифилис верхних дыхательных путей и уха

- •12.3.1. Сифилис носа

- •12.3.2. Сифилис глотки

- •12.3.3. Сифилис гортани

- •12.3.4. Сифилис уха

- •12.4. Гранулематоз Вегенера

- •12.5. Дифтеритическое поражение лор-органов

- •12.6. Поражение лор-органов при спиДе

- •Глава 13 профессиональный отбор, профессиональная консультация, экспертиза

- •Глава 14 методические рекомендации по ведению истории болезни в лор-стационаре

- •14.1. Общие положения

- •14.2. Схема истории болезни

- •Часть I 16

- •Глава 4 клиническая анатомия и физиология уха 90

- •Глава 5 методы исследования лор-органов 179

- •Глава 7 заболевания глотки 667

- •Глава 8 заболевания гортани 786

- •Глава 12 специфические заболевания лор-органов 1031

- •Глава 13 профессиональный отбор, профессиональная консультация, экспертиза 1065

- •Глава 14 методические рекомендации по ведению истории болезни в лор-стационаре 1069

- •3Оглавление

- •Часть I 16

- •Глава 4 клиническая анатомия и физиология уха 90

- •Глава 5 методы исследования лор-органов 179

- •Глава 7 заболевания глотки 667

- •Глава 8 заболевания гортани 786

- •Глава 12 специфические заболевания лор-органов 1031

- •Isbn s-aas-a4bia-b

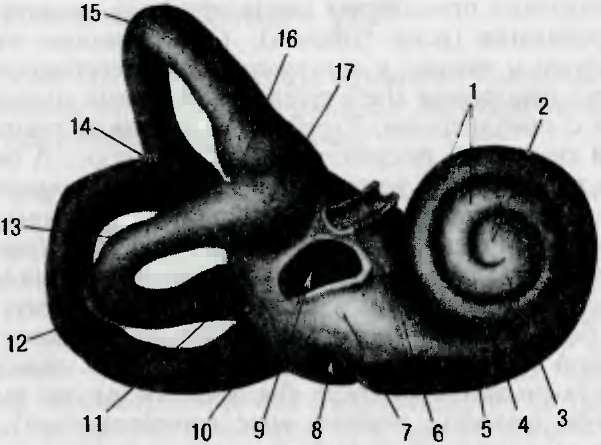

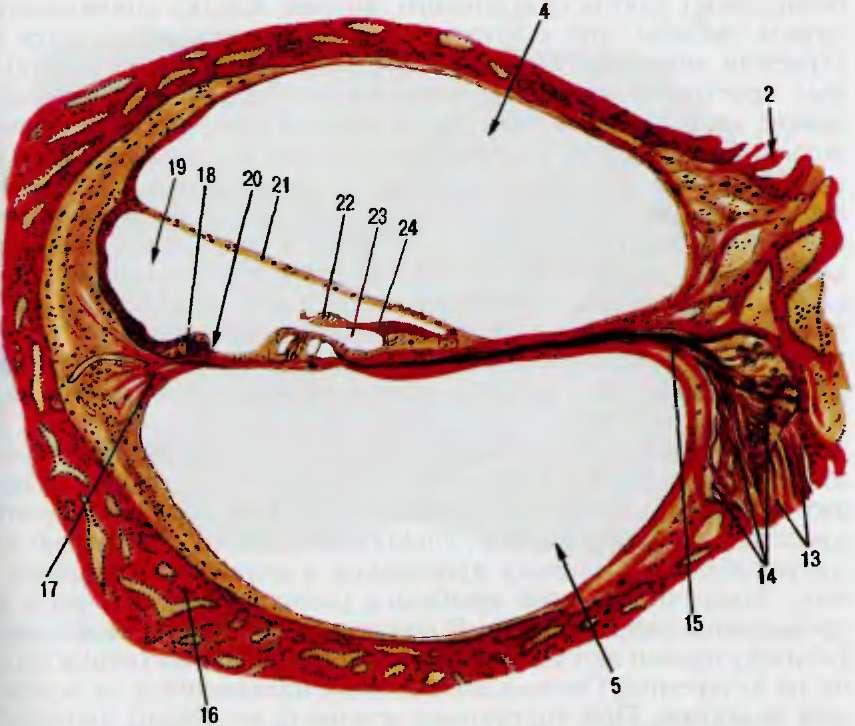

4.3. Анатомия внутреннего уха

Внутреннее ухо (auris interna) состоит из костного лабиринта (labyrinthus osseus) и включенного в него перепончатого лабиринта (labyrinthus membranaceus).

Костный лабиринт (рис. 4.7, а, б) находится в глубине пирамиды височной кости. Латерально он граничит с барабанной полостью, к которой обращены окна преддверия и улитки, медиально — с задней черепной ямкой, с которой сообщается посредством внутреннего слухового прохода (meatus acusticus internus), водопровода улитки (aquaeductus cochleae), а также слепо заканчивающегося водопровода преддверия (aquaeductus vestibuli). Лабиринт подразделяется на три отдела: средний — преддверие (vestibulum), кзади от него — система из трех полукружных каналов (canalis semicircularis) и впереди от преддверия — улитка (cochlea).

Преддверие, центральная часть лабиринта, — филогенетически наиболее древнее образование, представляющее собой небольшую полость, внутри которой различают два кармана: сферический (recessus sphericus) и эллиптический (reces- sus ellipticus). В первом, расположенном около улитки, залегает маточка, или сферический мешочек (sacculus), во втором, примыкающем к полукружным каналам, — эллиптический мешочек (utriculus). На наружной стенке преддверия имеется окно, прикрытое со стороны барабанной полости основанием стремени. Передняя часть преддверия сообщается с улиткой через лестницу преддверия, задняя — с полукружными каналами.

Полукружные каналы. Различают три полукружных канала в трех взаимно перпендикулярных плоскостях: наружный (canalis semicircularis lateralis), или горизонтальный, располагается под углом 30° к горизонтальной плоскости; передний (canalis semicircularis anterior), или фронтальный вертикальный, находится во фронтальной плоскости; задний (canalis semicircularis posterior), или сагиттальный вертикальный, располагается в сагиттальной плоскости. В каждом канале имеются два колена: гладкое и расширенное — ампулярное. Гладкие колена верхнего и заднего вертикальных каналов слиты в общее колено (crus commune); все пять колен обращены к эллиптическому карману преддверия.

Улитка представляет собой костный спиральный канал, у человека делающий два с половиной оборота вокруг костного стержня (modiolus), от которого внутрь канала винтообразно отходит костная спиральная пластинка (lamina spiralis ossea). Эта костная пластинка вместе с перепончатой базиляр- ной пластинкой (основная мембрана), являющейся ее продолжением, делит канал улитки на два спиральных коридора: верх- ний — лестница преддверия (scala vestibuli), нижний — лестница барабанная (scala tympani). Обе лестницы изолированы друг от друга и только у верхушки улитки сообщаются между собой через отверстие (helicotrema). Лестница преддверия сообщается с преддверием, барабанная лестница граничит с барабанной полостью посредством окна улитки. В барлбанной лестнице вблизи окна улитки берет начало водопровод улитки, который заканчивается на нижней грани пирамиды, открываясь в подпаутинное пространство. Просвет водопровода улитки, как правило, заполнен мезенхимальной тканью и, возможно, имеет тонкую мембрану, которая, по-видимому, выполняет роль биологического фильтра, преобразующего цереброспинальную жидкость в перилимфу. Первый завиток носит название «основание улитки» (basis cochleae); он выступает в барабанную полость, образуя мыс (promontorium). Костный лабиринт заполнен перилимфой, а находящийся в нем перепончатый лабиринт содержит эндолимфу.

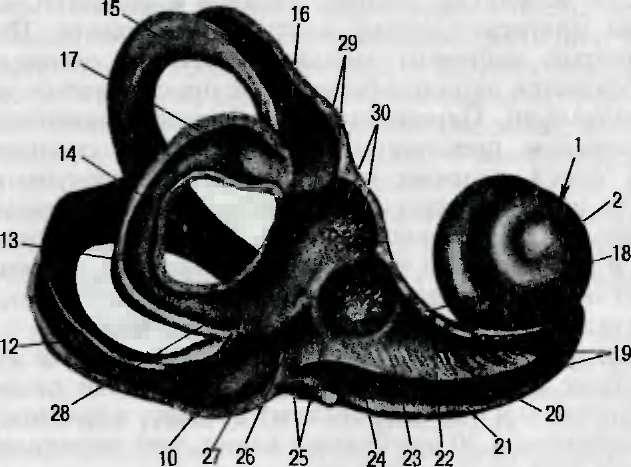

Перепончатый лабиринт (рис. 4.7, в) представляет собой замкнутую систему каналов и полостей, которая в основном повторяет форму костного лабиринта. По объему перепончатый лабиринт меньше костного, поэтому между ними образуется перилимфатическое пространство, заполненное перилимфой. Перепончатый лабиринт подвешен в пери- лимфатическом пространстве при помощи соединительнотканных тяжей, которые проходят между эндостом костного лабиринта и соединительнотканной оболочкой перепончатого лабиринта. Это пространство очень небольшое в полукружных каналах и расширяется в преддверии и улитке. Перепончатый лабиринт образует эндолимфатическое пространство, которое анатомически замкнуто и выполнено эндолимфой.

Перилимфа и эндолимфа представляют собой гуморальную систему ушного лабиринта; эти жидкости различны по электролитному и биохимическому составу, в частности эндолимфа содержит в 30 раз больше калия, чем перилимфа, а натрия в ней в 10 раз меньше, что имеет существенное значение в формировании электрических потенциалов. Перилимфа сообщается с субарахноидальным пространством посредством водопровода улитки и представляет собой видоизмененную (главным образом по составу белка) цереброспинальную жидкость. Эндолимфа, находясь в замкнутой системе перепончатого лабиринта, непосредственного сообщения с мозговой жидкостью не имеет. Обе жидкости лабиринта функционально тесно связаны между собой. Важно отметить, что эндолимфа имеет огромный положительный электрический потенциал покоя, равный +80 мВ, а перилимфатические пространства нейтральны. Волоски волосковых клеток имеют отрицательный заряд, равный —80 мВ, и проникают в эндолимфу с потенциалом +80 мВ.

Рис.

4.7.

Ушной лабиринт.

б

Рис.

4.7.

Продолжение

в

С

анатомической и физиологической точек

зрения во внутреннем ухе различают два

рецептсрных аппарата: слуховой,

находящийся в перепончатой улитке

(ductus

cochlearis). и

вестибулярный, объединяющий мешочки

преддверия (sacculus

et utriculus) и

три перепончатых полукружных канала!

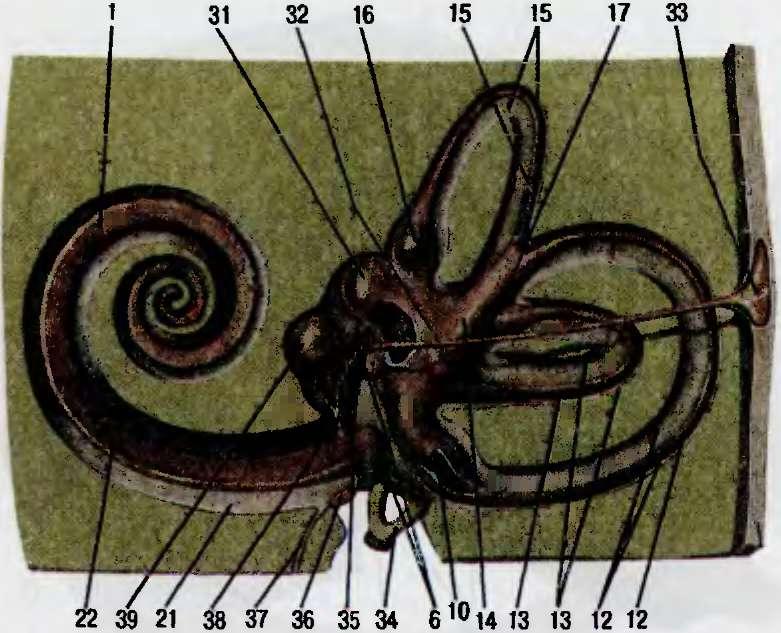

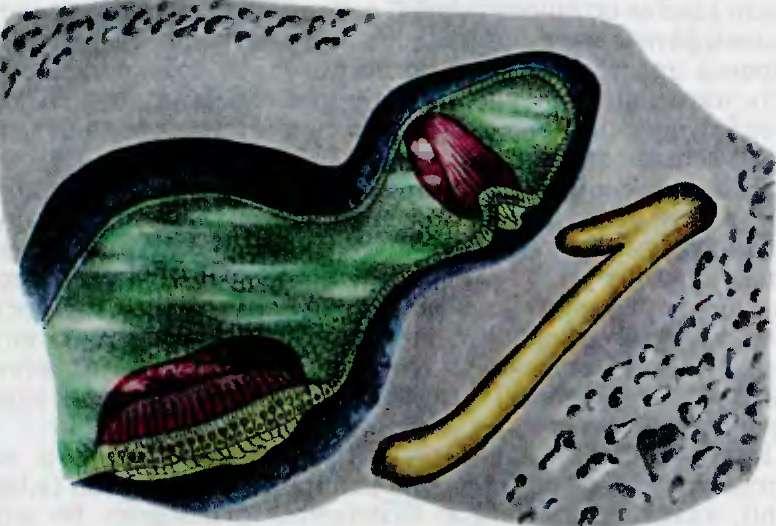

Рис.

4.8.

Строение улитки

а

снабжена капиллярами, но они не контактируют непосредственно с эндолимфой, заканчиваясь в базилярном и промежуточном слоях клеток. Эпителиальные клетки сосудистой полоски образуют латеральную стенку эндокохлеарного пространства, а спиральная связка — стенку перилимфатического пространства. Тимпанальная стенка обращена к барабанной лестнице и представлена основной мембраной (membrana basi- laris), соединяющей край спиральной пластинки со стенкой костной капсулы. На основной мембране лежит спиральный орган — периферический рецептор кохлеарного нерва. Сама мембрана имеет обширную сеть капиллярных кровеносных сосудов. Улитковый ход заполнен эндолимфой и посредством соединяющего протока (ductus reuniens) сообщается с мешочком (sacculus). Основная мембрана представляет собой образование, состоящее из эластических упругих и слабо связанных друг с другом поперечно расположенных волокон (их насчитывают до 24 ООО). Длина этих волокон увеличивается по на-

6

Рис.

4.8.

Продолжение.

б

— разрез через о овной завиток улитки:

13 — центральные отростки спи рального

ганглия; 14 - спиральный ганглий, 15 —

периферические отростки спирального

ганглия, 16 — сост"ая капсула ули.ки,

17 — спиральная связка улитки; 18 —

спиральный выступ 19 — у .итю вь.й проток;

20 - .. [ружная спиральная бороздка' 21

— вестибулярная (рейсснерова) мембране;

22 - покровная мембрана. 23 — внутренняя

спиральная бороздк; : 24 — губа

вестибулярного лимба

правлению от основного завитка улитки (0,15 см) к области верхушки (0,4 см); протяженность мембраны от основания улитки до ее верхушки 32 мм. Строение основной мембраны имеет важное значение для уяснения физиологии слуха.

Спиральный (кортиев) орган состоит из ней- роэпителиальных внутренних и наружных волосковых клеток, поддерживающих и питающих клеток (Дейтерса, Гензена, Клаудиуса), наружных и внутренних столбиковых клеток, образующих кортиевы дуги (рис. 4.8, б). Кнутри от внутренних столбиковых клеток располагается ряд внутренних волосковых клеток (до 3500); снаружи от наружных столбиковых клеток расположены ряды наружных волосковых клеток (до 20 000). Всего у человека насчитывают около 30 000 волосковых клеток. Они охватываются нервными волокнами, исходящими из

биполярных клеток спирального ганглия. Клетки спирального органа связаны друг с другом, как это обычно наблюдается в строении эпителия. Между ними имеются внутриэпителиаль- ные пространства, заполненные жидкостью, получившей название «кортилимфа». Она тесно связана с эндолимфой и довольно близка к ней по химическому составу, однако имеет и существенные отличия, составляя, по современным данным, третью внутриулитковую жидкость, обусловливающую функциональное состояние чувствительных клеток. Считают, что кортилимфа выполняет основную, трофическую, функцию спирального органа, поскольку он не имеет собственной вас- куляризации. Однако к этому мнению нужно относиться критически, поскольку наличие капиллярной сети в базилярной мембране допускает наличие в спиральном органе собственной васкуляризации.

Над спиральным органом расположена покровная мембрана (membrana tectoria), которая так же, как и основная, отходит от края спиральной пластинки. Покровная мембрана представляет собой мягкую, упругую пластинку, состоящую из протофибрилл, имеющих продольное и радиальное направление. Эластичность этой мембраны различна в поперечном и продольном направлениях. В покровную мембрану через кор- тилимфу проникают волоски нейроэпителиальных (наружных, но не внутренних) волосковых клеток, находящихся на основной мембране. При колебаниях основной мембраны происходят натяжение и сжатие этих волосков, что является моментом трансформации механической энергии в энергию электрического нервного импульса. В основе этого процесса лежат отмеченные выше электрические потенциалы лабиринтных жидкостей.

Рис.

4.9.

Строение о гол

итор

ого (а) и ампучярного (б) рецепторов.

а

В преддверии лабиринта имеются два перепончатых мешочка — sacculus и utriculus с заложенными в них отолитовыми аппаратами, которые соответственно мешочкам называются macula utriculi и macula sacculi и представляют собой небольшие возвышения на внутре ьней поверхности обоих мешочков, выстланных нейроэпителием Этот рецептор также состоит из опорных и волосковых клеток Волоски чувствительных клеток, переплетаясь своими концами, образуют сеть, которая погружена в желеобразную массу, содержащую большое число кристаллов, имеющих форму параллелепипедов Кристаллы поддерживаются концами волосков чувствительных клеток и называются отолитами, они состоят из фосфата и карбоната кальция (аррагонит) Волоски волосковых клеток вместе с отолитами и желеобразной массой составляют отолитовую мембоану. Давление отолитов (сила тяжести) на волоски чувствительных клеток, а также смещение волосков при прямолинейных ускорениях является моментом трансформации механической энергии в электрическую.

Оба мешочка соединены между собой посредством тонкого канала (ductus utriculosaccularis), который имеет ответвление — эндолимфатический проток (ductus endolymphaticus), или водопровод преддверия. Последний выходит на заднюю поверхность пирамиды, где слепо заканчивается расширением (sac- cus endolymphaticus) в дупликатуре твердой мозговой оболочки задней черепной ямки.

Таким образом, вестибулярные сенсорные клетки расположены в пяти рецепторных областях: по одной в каждой ампуле трех полукружных каналов и по одной в двух мешочках преддверия каждого уха. К рецепторным клеткам этих рецепторов подходят периферические волокна (аксоны) от клеток вестибулярного узла (ganglion Scarpe), располагающегося во внутреннем слуховом проходе, центральные волокна этих клеток (дендриты) в составе VIII пары черепных нервов идут к ядрам в продолговатом мозгу.

Кровоснабжение внутреннего уха осуществляется через внутреннюю лабиринтную артерию (a.laby- rinthi), являющуюся ветвью базилярной (a.basilaris). Во внутреннем слуховом проходе лабиринтная артерия делится на три ветви: преддверную (a. vestibularis), преддверно-улитковую (a.vestibulocochlearis) и улитковую (a.cochlearis) артерии. Венозный отток из внутреннего уха идет по трем путям: венам водопровода улитки, водопровода преддверия и внутреннего слухового прохода.

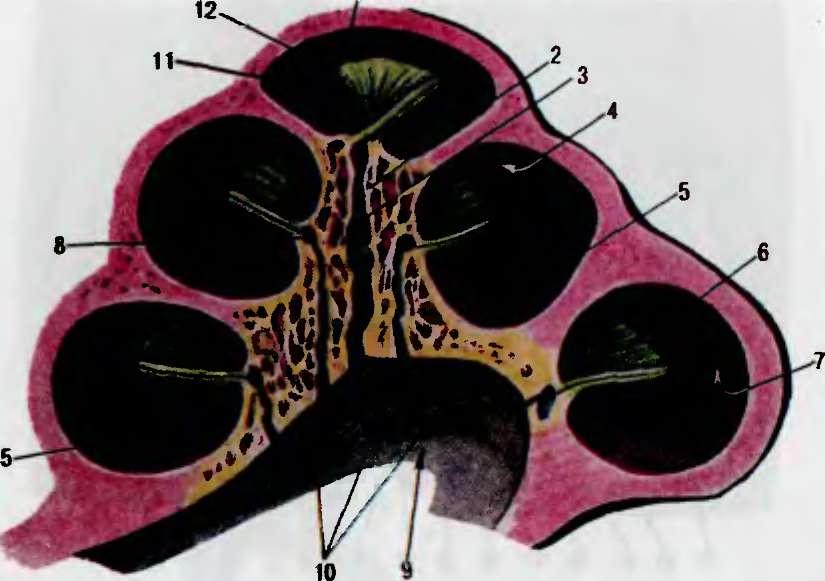

Иннервация внутреннего уха. Периферический (рецепторный) отдел слухового анализатора образует описанный выше спиральный орган. В основании костной спиральной пластинки улитки расположен спиральный узел (ganglion spirale), каждая ганглиозная клетка которого имеет два отростка — периферический и центральный. Периферические отростки идут к рецепторным клеткам, центральные являются волокнами слуховой (улитковой) порции VIII нерва (n.vestibu- locochlearis). В области мосто-мозжечкового угла VIII нерв входит в мост и на дне четвертого желудочка делится на два корешка: верхний (вестибулярный) и нижний (улитковый). Волокна улиткового нерва заканчиваются в слуховых бугорках, где находятся дорсальные и вентральные ядра. Таким образом, клетки спирального узла вместе с периферическими отростками, идущими к нейроэпителиальным волосковым клеткам спирального органа, и центральными отростками, заканчивающимися в ядрах продолговатого мозга, составляют I нейрон слухового анализатора. От вентрального и дорсального слуховых ядер в продолговатом мозге начинается II нейрон слухового анализатора. При этом меньшая часть волокон этого нейрона идет по одноименной стороне, а большая часть в виде striae acusticae переходит на противоположную сторону. В составе боковой петли волокна II нейрона доходят до оливы, откуда

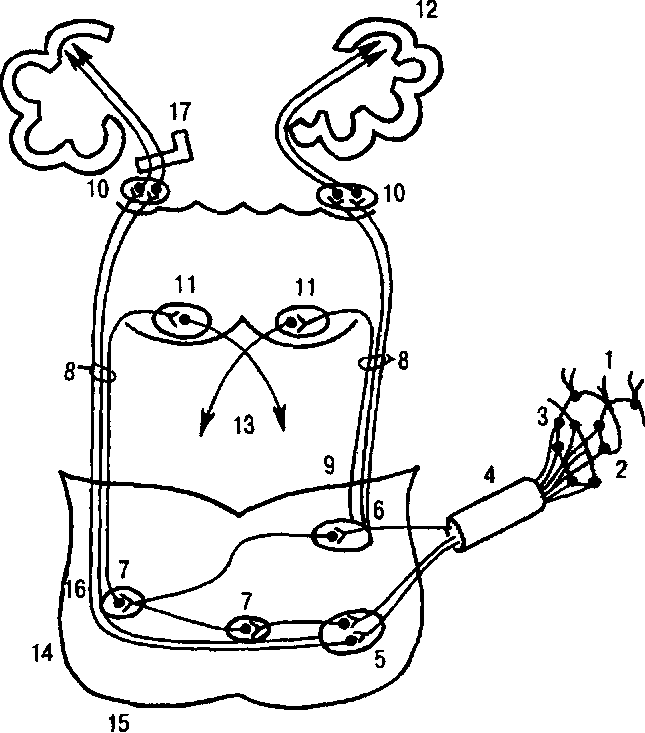

Рис.

4.10.

Строение слухового анализатора.

1

— периферические отростки клеток

спирального ганглия; 2 — спиральный

ганглий; 3 — центральные отростки

спирального ганглия; 4 — внутренний

слуховой проход; 5 — переднее улитковое

ядро; 6 — заднее улитковое ядро; 7 — ядро

трапециевидного тела; 8 — трапециевидное

тело; 9 — мозговые полосы IV желудочка;

10 — медиальное коленчатое тело; 11 —

ядра нижних холмиков крыши среднего

мозга; 12 — корковый конец слухового

анализатора; 13 — по- крышечно-спинномозговой

путь; 14 — дорсальная часть моста; 15 —

вентраль-- ная часть моста; 16 — латеральная

петля; 17 — задняя ножка внутренней

капсулы.

начинается III нейрон, идущий к ядрам четверохолмия и медиального коленчатого тела. IV нейрон идет к височной доли мозга и оканчивается в корковом отделе слухового анализатора, располагаясь преимущественно в поперечных височных извилинах (извилины Гешля) (рис. 4.10).

Вестибулярный анализатор построен аналогичным образом. Во внутреннем слуховом проходе расположен вестибулярный ганглий (ganglion Scarpe), клетки которого имеют два отростка. Периферические отростки идут к нейроэпителиальным волос- ковым клеткам ампулярных и отолитовых рецепторов, а центральные составляют вестибулярную порцию VIII нерва (п.со- chleovestibularis). В ядрах продолговатого мозга заканчивается I нейрон. Различают четыре группы ядер: латеральные ядра

Рис. 4.11. Строение вестибулярного анализатора.

1 — периферические отростки вестибулярного ганглия; 2 — вестибулярный ганглий; 3 — внутренний слуховой проход; 4 — вестибулярный корешок VIII нерва; 5, 6, 7, 8 — медиальное верхнее, боковое и нижнее вестибулярные ядра; 9 — вестибулоспинальный тракт; 10 — медиальный продольный пучок; 11 — нижняя мозжечковая ножка; 12 — ядро шатра; 13 — мозжечково-красноядер- ный и мозжечково-таламический путь; 14 — ядро глазодвигательного нерва; 15 — ядро блокового нерва; 16 — ядро отводящего нерва; 17 — ядро добавочного нерва.

Дейтерса; медиальные, треугольные Швальбе и верхнеугловые Бехтерева, нисходящие Роллера. От каждого ядра идет с преимущественным перекрестом II нейрон.

Широкие адаптационные возможности вестибулярного анализатора обусловлены наличием множества ассоциативных путей ядерного вестибулярного комплекса (рис. 4.11). С позиций клинической анатомии и диагностики заболеваний следует отметить пять связей вестибулярных ядер с ядрами центральной нервной системы. 1. Вестибулоспинальные связи, начинаясь от латеральных ядер, в составе вестибулоспинального тракта заканчиваются в двигательных ядрах спинного мозга, обеспечивая связь вестибулярных рецепторов с мышечной системой. 2. Вес-тибулоглазодвигательные связи осуществляются через систему заднего продольного пучка: от медиального и нисходящего ядер идет перекрещенный путь к глазодвигательным ядрам, а от верхнего ядра — неперекрещенный. 3. Вестибуловегетативные связи идут от нижних отделов медиального треугольного ядра к ядрам блуждающего нерва, диэнцефальной области и др. 4. Вестибуло- мозжечковые пути проходят во внутреннем отделе нижней ножки мозжечка и связывают вестибулярные ядра с ядрами мозжечка. 5. Вестибулокортикальные связи обеспечиваются систе- ■ мой вертикальных волокон, идущих от всех четырех ядер к зрительному бугру. Прерываясь в последнем, названные волокна направляются к височной доле коры головного мозга, где вестибулярный анализатор имеет рассеянное представительство. Кора и мозжечок выполняют регулирующую функцию по отношению к вестибулярному анализатору.

Особенности кровоснабжения и иннервации лабиринта состоят в том, что: 1) ветви лабиринтной артерии не имеют анастомозов; 2) преддверная (рейсснерова) мембрана лишена капилляров; 3) в crista ampullaris полукружных каналов и пятнах utriculus и sacculus подэпителиальная капиллярная сеть находится в непосредственном контакте с нейрочувствительным эпителием; 4) в нервных рецепторах преддверия и полукружных каналов к каждой чувствительной клетке подходит не одно, а несколько нервных волокон, поэтому гибель одного из этих волокон не влечет за собой гибели клетки; 5) в спиральном органе к каждой чувствительной клетке подходит только одно концевое нервное волокно, не дающее ответвлений к соседним клеткам, поэтому дегенерация нервного волокна ведет к гибели соответствующей клетки; 6) существует афферентная и эфферентная иннервация клеток, т.е. иннервация, осуществляющая центростремительный и центробежный поток. 95 % афферентной (центростремительной) иннервации приходится на внутренние волосковые клетки, основной эфферентный поток, наоборот, направлен на наружные волосковые клетки.